中国近现代服饰变迁

- 格式:ppt

- 大小:21.49 MB

- 文档页数:54

明代至现代汉族婚礼服饰600年变迁

纵观历史,汉族人民在结婚时所穿的彩绣大红吉服、凤冠霞帔、大红盖头等婚礼服饰其实在明代才有了明确的定制并且一直沿用至清代和民国初期。

明代的婚礼服饰奠定了此后500年汉族新妇结婚时穿凤冠霞帔、大红吉服等婚礼服饰的基本形制,但是在近现代随着新文化运动、“文化大革命”和改革开放,中国的传统婚俗文化遭遇了异常的变动,随之而来的是汉族传统婚礼服饰也消失殆尽。

时至今日,中式传统婚礼和中式传统婚礼服饰又受到了青睐但是却走入了另一个误区,即汉族传统婚礼服饰究竟应该追溯到什么朝代才能算是传统的婚礼服饰。

对明代至现代汉族婚礼服饰的变迁进行研究归根结底是为了让现代人了解汉族传统婚礼服,并对传统的汉民族婚礼服饰的设计有所指导和启发。

历史必修二复习专题之中国近现代社会生活的变迁中国近现代社会生活的变迁知识点1:近代以来,人们物质生活和社会习俗发生了怎样的变化?影响其变化的因素有哪些方面1.近代:1840年至1949年变化表现:(1)衣着:长袍马褂(传统)、西装(外来)、中山装、旗袍(中西合璧)(2)饮食:西餐传入并逐渐流行(19世纪40年代起);一些西餐中常用的原料开始大量进入百姓饭桌,一批专门生产西式食品的食品厂开始出现,西菜西点逐渐成为国人饮食的重要组成部分。

(3)居住:四合院(传统),外人来华后,西式洋房开始大量出现,中西合璧成为典型特征;20世纪30年代前后,京津等地开始出现富贵人家所修建的完全欧化的新式住宅,其命名也开始改用“新村”、“花园”、“别墅”、“公寓”等。

(4)风俗:①主张“断发易服”、“废止缠足”、改变传统婚姻制度,倡导婚姻自由②社交礼仪:跪拜礼握手、鞠躬 ;称呼:“老爷”“大人”“先生”“同志”;婚丧仪式:铺张繁琐愚昧简洁文明。

③辛亥革命后,“用阳历”,增添了国庆、元旦等新节日。

④读报刊、看电影成为民众生活一部分局限:由于农村落后、封闭,农村社会生活变化微弱,只有少量的洋货进入中等生活水平的农民家庭,传统的风俗习惯,坚如磐石。

变化原因: (1)西方的生产、生活方式和生活习俗的影响;(2)仁人志士的推动;(3)民主思潮的促进;( 4)近代工商业的发展。

2、现代:1949至今变化表现:建国后,人们生活逐步得到改善,但改革开放前,温饱问题长期未能解决。

改革开放后人们的衣食住行发生了翻天覆地的变化1)吃:(1).到1987年,基本解决温饱问题。

(2).政府发动的“菜篮子工程”,使丰富的蔬菜、肉蛋、海鲜摆上百姓的餐桌。

(3).餐饮业发展,快餐盛行。

2)穿:从灰蓝单调走向五彩缤纷,从单一的款式走向多样化,年轻人的服饰,逐步融入国际潮流。

3)住:1995年,国家在城镇启动“安居工程”,让中低收入职工买到合适的住房4)风俗习惯:(1). 1950年政府制定《婚姻法》,实行婚姻自由、一夫一妻、男女平等的新的婚姻制度。

■第五单元中国近现代社会生活的变迁(1840年——中国近代史——1949年——中国现代史——1978年——中国当代史——今)一个观点:一定时期的思想文化是对特定阶段经济、政治的反映。

三个阶段:第一个阶段:鸦片战争后到新中国的建立第二个阶段:新中国建立后到十一届三中全会第三个阶段:十一届三中全会后第14课物质生活与习俗的变迁1.服饰(衣)阶段:第一个阶段:鸦片战争后到新中国的建立。

这一阶段的阶段特征为中式与西式、传统和现代服饰并存;具体表现在长袍马褂(传统)、上衣下裙依然流行,西装(传入,民国后流行)、中山装(辛亥革命后孙中山设计,综合中西服装优点)、旗袍更成为这一时期的典型服饰。

中山装与旗袍是近现代民族服饰。

第二个阶段:新中国建立后到十一届三中全会。

这一时期由于政治上的影响,阶段特征为与革命相关的服饰成为主流。

具体表现在建国初,与政治生活联系,中山装和列宁装、连衣裙等苏式服装普遍,文革时期,军装和干部服盛行。

第三个阶段:十一届三中全会后。

阶段特征为与世界接轨,多彩呈现;具体表现在,服饰由最基本的防寒保暖向美观大方转变,各种款式的服装层出不穷。

现代服装改革开放后,由穿得暖向穿得好、穿得时尚、穿得个性过渡。

总趋势:由拘谨、保守、呆板、等级森严向美观、适体、方便、平民化转变。

2.饮食结构(食):鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜四大菜系。

19世纪四十年代起,西方饮食文化传入。

西餐馆各通商口岸陆续传入近代西餐传入,中西餐并行于世。

西餐中的一些常用蔬菜、调味品、西式糖果、糕点、饮料进入百姓饭桌,受到国人欢迎。

新中国社会生活新风尚。

改革开放前衣、食等凭票供应,改革开放后变化很大。

产品丰富。

政府的“菜篮子工程”深得民心。

当今中国产品丰富主要因素:经济体制改革后,我国生产力水平提高,粮食产量增加,工农业产品增加;实行开放政策,引进先进品种;科学技术发展;人民群众生产积极性高涨。

3.住宅(住):①传统民居蕴含着深刻的文化内涵,四合院是北方地区的传统民居。

历史知识:中国近现代社会生活的变迁知识点第一个阶段:鸦片战争后到新中国的建立。

这一阶段的阶段特征为中式与西式、传统和现代服饰并存;具体表现在长袍马褂、上衣下裙依然流行,西装、中山装、旗袍更成为这一时期的典型服饰。

第二个阶段:新中国建立后到十一届三中全会。

这一时期由于政治上的影响,阶段特征为与革命相关的服饰成为主流;具体表现在列宁装、制服装、绿军装成为社会的流行。

第三个阶段:十一届三中全会后。

阶段特征为与世界接轨,多彩呈现;具体表现在,服饰由最基本的防寒保暖向美观大方转变,各种款式的服装层出不穷。

饮食结构:鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜四大菜系。

近代西餐传入,中西餐并行于世。

住宅:居室建筑开始出现西化的趋向,中西合璧成为典型特征。

促使变革的因素:辛亥革命、新文化运动、新中国成立、改革开放等(政治、经济、文化等方面的变革)以及外来文化的影响。

二是维新思潮、革命思潮的推动。

中国近现代社会的物质生活习俗变迁的特点在鸦片战争后直至民国时期经历了由盲目排外向学习西方、由过去的封建传统社会向现代化社会趋进的过程,呈现出既追新慕异、去土存洋,又新旧并存、中西合璧的特征。

建国后由于意识形态的支配,又重新趋于封闭化、独立化。

改革开放以后,由于观念的转变,与世界联系愈加紧密,逐渐又跟上了国际的潮流。

交通:牵引动力由人力、畜力向机械动力演进,是交通近代化的趋势中国有自己的自行车制造厂是在20世纪50年代以后。

1906年天津有轨电车,1924上海公共汽车。

中国近代轮船业发端于洋务运动时期。

(1865年,中国终于建造成了自行设计的第一艘轮船。

)民航事业起始于20世纪20年代。

变化:从“衣”来说,由清末的笨拙的旗人服装转变为西装和五彩缤纷的休闲服装;从“食”来说,引进了西餐,而且更多的考虑到膳食结构和营养配餐;从“住”来说,以传统的平房为主转变为整洁宽敞的楼房为主;原因:鸦片战争以来,由于西方国家的侵略,使西方国家的生产生活方式也涌进我国;一些先进的中国人也通过近代以来的战争和交往,发现了自己的落后,所以也积极主动吸收外国的一些生产生活方式;中国共产党长期以来始终把改善人民生活放在第一位。

新中国服饰变迁的特点及趋势20世纪下半叶是一个风云骤变的时代,新中国的建立,这是与以往任何一个时代都不相同的。

50多年来,中国人民在社会主义建设中遭遇了一些挫折和磨难,这种时代变迁的印记必然在表现力极强的服饰文化中有所反映。

中国人的衣着装饰作为社会生活领域中最为直观的物质文化现象,从来没有超然于社会政治、经济、文化之外而独立存在,而是自觉不自觉地受到这些因素的干预支配。

因此,总结中国服饰变迁的特点以及趋势,可以使我们更深刻的了解社会变革,更深入地理解中华人民共和国史。

(一)20世纪50年代以来中国服饰变迁的特点中华人民共和国50多年来的服饰变迁,是一个变动非常大、非常剧烈的时期,新中国50年来的服饰变迁呈现出以下特点。

l中国服饰泛政治化服饰是最直观的物质文化现象。

在政治变革、或局势不稳定的社会里,政治对服饰的影响力更大,决定着服饰的种种表现。

在新中国成立后,中国社会发生了深刻的政治变革。

对服饰变化产生着直接或间接的影响。

服饰的泛政治化是20世纪50一70年代中国服饰变迁最大的特点。

首先,服饰的变迁由于社会政治的变革而明显呈现出阶段特色:第一阶段:1949一1965年,国家意识通过舆论引导的方式发生着作用,并没有采取强制力。

服饰以朴素、实用为主。

第二阶段:1966一1976年,受极左思想的影响,在社会生活方式上批判封建主义、资本主义、修正主义,暴力摧毁有象征意味的服饰,如旗袍、布拉吉、西装等。

中国服装舞台上成了军便服的天下,服饰发展走向极端。

第三阶段:1978一2000年,思想上的束缚得到解放。

服饰发展有了相对的独立性,不再依附于政治,中国服饰出现了前所未有的大发展。

其次,服饰变革与社会政治形势变化密切相关,政治运动往往在短时间内造成服饰习俗的急剧变革。

例如文革时期的破四旧运动,作为社会变革的有机组成部分的服饰变革,需要找出代表旧制度的革命对象:旗袍、中山装、布拉吉、西装、长袍、马褂:同时也树立了作为革命和新时代象征的新的服饰样板,军便服伴随着红卫兵运动而登上了服饰舞台的中心。

![[备考资料]2020届一轮复习人民版:第17讲 中国近现代社会生活的变迁(教案).doc](https://uimg.taocdn.com/d9e1238dad51f01dc281f1d9.webp)

第17讲中国近现代社会生活的变迁[考纲要求] 1.物质生活和社会习俗的变化。

2.交通、通信工具的进步。

3.大众传媒的发展。

考点一物质生活与社会习俗的变化一、变化中的男女服饰1.趋势:由拘谨、保守、呆板、等级森严向美观、适体、方便、平民化转变。

2.表现(1)近代①男子:长袍马褂、西装、中山装。

②女性:改良后的旗袍。

(2)新中国成立后至20世纪60年代中期①特征:穿衣打扮与政治生活紧密地联系在一起。

②表现:中山装和以列宁装、连衣裙为特征的苏式服装成为人们的普遍选择。

(3)20世纪60年代中期至70年代末①特征:服饰的式样和颜色趋于单调。

②表现:“干部服”和军装盛行。

(4)改革开放后①表现:由穿得暖向穿得好、穿得时尚、穿得个性过渡。

②影响因素:社会生产力的发展和港台、欧美等文化的影响。

二、饮食与居室建筑的演进1.饮食文化(1)中餐:四大菜系,即鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜。

(2)西餐:鸦片战争后,西餐传入中国,出现了中西餐并行的局面。

2.居室建筑(1)传统居室:四合院是北方地区的典型民居。

(2)西式住房:鸦片战争后,在租界,西式住房开始大量出现;20世纪30年代前后,出现了完全欧化的新式住宅。

三、习俗风尚的变革1.影响因素:辛亥革命、新文化运动、新中国的成立以及改革开放等。

2.主要表现(1)婚俗①清末民初,受新思潮熏陶的青年男女反对包办婚姻,主张婚姻自主,仿效西式婚礼。

②新中国成立后,恋爱自由、婚姻自主成为一种时尚。

(2)丧礼:新中国成立后,开始由土葬向火葬改革。

(3)其他①公历在官方活动中得以实施。

②点头鞠躬取代了跪拜作揖。

③握手逐渐成为社交场合的常见礼节。

④女子获得受教育权利,走出家庭,步入社会。

[特别提醒]社会生活变迁的易误点(1)西式服饰传入中国,引发服饰变革,但并没有完全取代中式服饰,而是中西服饰并行。

(2)近代中国社会生活的变化在城乡之间的差别极大,主要发生在大城市,广大农村仍然处在落后、封闭状态,地区之间的发展也极不平衡。

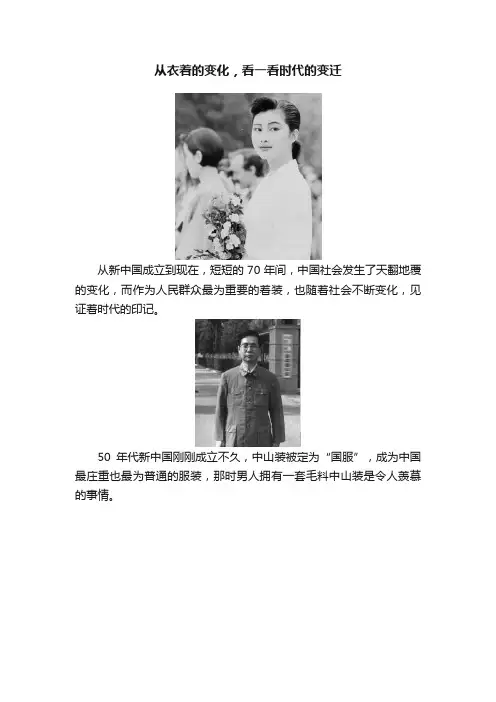

从衣着的变化,看一看时代的变迁从新中国成立到现在,短短的70年间,中国社会发生了天翻地覆的变化,而作为人民群众最为重要的着装,也随着社会不断变化,见证着时代的印记。

50年代新中国刚刚成立不久,中山装被定为“国服”,成为中国最庄重也最为普通的服装,那时男人拥有一套毛料中山装是令人羡慕的事情。

除了中山装,工装背带裤是50年代人民的衣着新时尚。

人人参加劳动,建设新中国,需要耐磨耐脏的日常服装,工装便成了当时最为流行的服装。

50年代女装流行来自苏联的连衣裙—布拉吉连衣裙,其款式非常简单:泡泡短袖,泡泡褶皱与圆领连身衣相连,后系腰带。

60年代只有解放装,青年装,中山装,对襟衫。

男生穿军装,女学生们也把长辫子剪成短发,梳成两个“小刷子”,戴上军帽,穿上军装,腰扎皮带,足蹬解放鞋,浑身散发着“革命”气质,代表着当时服装美的时尚。

人民群众还喜欢在衣服上佩戴像章,或者胸前斜挎着绣有“为人民服务”的黄色军挎包,装载着青春、激情和梦想。

70年代初中期的着装依然延续了60年代末的绿军装,这种军装时尚一直持续到80年代初期结束。

70年代后半期,以咔叽布制成的职业装、学生装等开始重新流行,这种布料厚实耐脏,成为了当时人们主要的着装。

70年代还有夏天风靡一时的的确良,这处布料虽然很薄,但是却并不凉快,面料不仅不吸汗,而且穿几年之后便会完全变形。

80年代是改革开放初期,受香港文化和着装的影响,花衬衫和格子衬衫是当时年轻人最时髦的穿着。

色彩鲜艳的裙子成为大街小巷的女性追求时尚的标志。

伴着成方圆演唱的插曲:《这就是生活》,大学校园里、车间里、大街小巷里,几乎所有女士、女孩子都有一条红艳、红艳的“红裙子”,这给以前一直以来的灰暗着装带来了一抹亮色。

除了香港文化的影响,还有国外的影响。

80年代美国电视连续剧《大西洋底来的人》给中国人带来新的着装风潮:裤管大得出奇、臀部包得很紧的喇叭裤和夸张造型有些奇特、并且贴着商标的蛤蟆镜,蛤蟆镜上的商标是不会撕下来的,那才叫时尚。