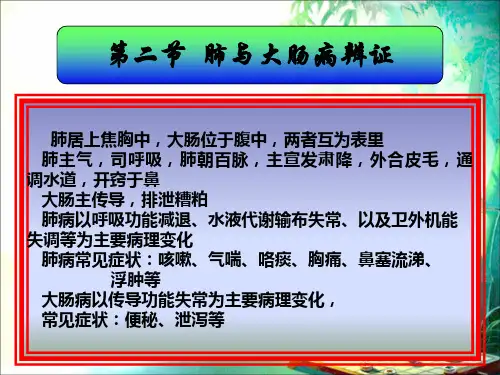

肺与大肠相表1

- 格式:docx

- 大小:14.40 KB

- 文档页数:2

肺与大肠相表里的中医学认识及指导意义

谷燕燕

【期刊名称】《中国民间疗法》

【年(卷),期】2013(21)8

【摘要】"肺与大肠相表里"理论是中医脏腑理论体系中重要的组成部分,其形成基于经脉络属关系,阴阳、表里、通守、藏泻的对立统一关系,其不但在生理功能上相互协调,病理变化上亦互相影响。

经过后世医家的研究及发展,该理论已经成为中医整体观念中脏腑表里学说的重要组成部分,并对临床实践起着重要的指导意义。

【总页数】2页(P7-8)

【作者】谷燕燕

【作者单位】山东省威海市卫生学校,264400

【正文语种】中文

【相关文献】

1.阴阳理论中“一分为三”观点在中医学中的指导意义

2.中医学对构建和谐医患关系的指导意义

3.中医学天人相应理论及其对实践的指导意义

4.中医学对构建和谐医患关系的指导意义

5.中医学天人相应理论及其对实践的指导意义

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

五脏六腑相互表里关系中医认为人体内脏器官之间功能上是密切联系、相互协调的..某一生理活动的完成;往往有多脏器的参与;而一个脏器又具有多方面的生理效能..内脏之间的这种相互联系是人体内脏生理活动的整体性的表现..因此内脏发生病变后也可以相互影响..在此之前我们首先要明白五脏六腑的功能五脏六腑是什么..脏与腑之间的关系脏与腑是表里互相配合的;一脏配一腑;脏属阴为里;腑属阳为表..脏腑的表里是由经络来联系;即脏的经脉络于腑;腑的经脉络于脏;彼此经气相通;互相作用;因此脏与腑在病变上能够互相影响;互相传变..脏腑表里关系是:心与小肠相表里;肝与胆相表里;脾与胃相表里;肺与大肠相表里;肾与膀肮相表里;心包与三焦相表里..1.心与小肠相表里:芳心经有热循经移于小肠;在临床上可见舌赤糜烂或口舌生疮;心中烦热、小便黄赤、尿道涩痛等症状..2.肿与胆相表里:肝主疏泄胆汁而下注于胆;胆能储藏胆汁排泄于小肠以助消化..若湿热内蕴;影响肝或胆;都可引起胁部胀痛;胸闷;食减;黄应等症..3.脾与胃相表里:脾主运输而胃主受纳消化..脾胃是生命的根本..因此;脾病及胃影响运输消化功能;就会出现院腹胀满、消化不良..4.肺与大肠相表里:肺主气能输布津液;大肠主吸收水液而排泄糟粕..如果肺热;肃降失常;往往出现大便秘结;反之;大肠气滞郁热;亦能影响肺气肃降; 而引起胸闷喘满等症..在治疗上肺有实热;可泄大肠;使热从大肠下泻;大肠气闭;亦可宣通肺气以通大肠..5.肾与膀腕相表里:肾主水液;膀肮主排泄尿液..但尿液的排出则有赖于肾阳..如肾阳虚;气化失常;可导致膀肮虚寒而失约;就会出现小便淋漓不禁或遗尿等症..6.心包与三焦相表里:心包是心的外围组织;三焦是脏腑的外围组织;其经脉互相联络而相表里..临床上热性病湿热合邪;稽留三焦阶段;表示病邪仍在气分;如果向里传变;内陷心包;出现神志昏迷等就是邪热转入营分丁..脏腑相表里的理论;在针刺治疗上也具有实践意义:例如手太阴肺经的哮喘病;常配用手阳明经的合谷穴;足阳明胃经的胃皖南;常配用足太阴脾经的阴陵泉久等进行治疗;都收到满意的效果..这些都是根据脏腑表里经气相通的理论来运用的..脏与脏之间的关系1.心与肺:心主血;肺主气..人体脏器组织机能活动的维持;是有赖于气血循环来输送养料..血的正常运行虽然是心所主;但必须借助于肺气的推动;而积存于肺内的宗气;要灌注到心脉;才能畅达全身..2.心与肝:心为一身血液循环的中心;肝是贮藏血液的—…个重要肥器..所以心血旺盛;肝血也就贮藏充盈;就可以营养筋脉;促进人体及四肢屈仲的五批活功..如果血液不足;损耗过度;以致血.亏肝虚;血不养筋;则出现筋‘绎痉浦;手足痔孪、抽搐等症状;这说明心血过耗;肝失所养造成的病理变化..3.心与脾:脾的运化功能;需要心阳的推动;而心血的生成;又必须依赖于脾所吸收相转输的水谷精微..另一方面;心主血而脾统血;脾的功能正常;才能很好的统摄血液;若脾阳虑衰;就要导致血不循经等疾病..4.心与肾:心肾两脏;互相作用;互相制约;以维持生理功能的相对平衡..在生理状态下;心阳不断下降;;吕阴不断上升;上下相交;阴阳相济;称为“心肾相交”..在病理情况下;若肾阴不足;不能上济于心;会引起心阳偏亢;两者失调;称“心肾不交”..5.肝与脾:肝藏血;脾主运化水谷精微而生血..如脾虚影响血的生成;可导致肝血不足;出现头晕、目眩、视物不清等..肝喜条达而恶抑郁;若肝气郁结;横逆犯脾;可出现腹痛、腹泻等..6.肝与肺:肝之经脉贯脂而上注于肺;二者有一定联系;肝气升发;肺气肃降;关系到人体气机的升降运行..若肝气上逆;肺失肃降;可见胸闷喘促..肝火犯肺;又可见胸胁痛、于咳或痰中带血等症..7.肝与肾:肾藏精;肝藏血;肝血需要依赖肾精的滋养;肾精又需肝皿不断的补充;两者是互相依存;互相资生..肾精不足;可导致肝血亏虚..反之;肝血亏虚;又可影响肾精的生成..若肾阴不足;肝失滋养;可引起肝阴不足;导致肝阳偏亢或肝风内动的证候;如眩晕、耳鸣、震颤、麻木、抽搐等..8.肺与脾:肺气的强弱南·赖于水谷之‘天的供给;水谷之气与脾的远化是晓切相夫;故脾虚影响到肺时;常出现面色苍白、懒言、少食、消瘦、咳嗽、便溶等症状..治疗上常用“补脾益肺”的方法..又如慢性咳嗽的痰多而稀白;身倦气促;食欲不振等症状;病变虽在肺而病本在于脾;必须用健脾化痰的方法;才能奏效..所谓“肺为贮痰之器;脾为生痰之源”;由此就可以体现脾与肺的关系..9l脾与肾:脾阳依靠肾阳的温养;才能发挥运化作用..肾阳不足;可使脾阳虚弱;运化失常;则出现黎明泄泻;食谷不化等症..反之;若脾阳虚衰;亦可导致肾阳不足;出现腰疼、水肿等..10.肺与肾:肺主肃降;通调水道;使水液下归于肾..肾主水液;经肾阳的蒸化;使清中之清;上归于肺;依靠脾阳的运化;共同完成水液代谢的功能..肺、脾、肾三脏;一脏功能失调;均可引起水液媚留而发生水肿..肺主呼吸;肾主纳气;两脏有协同维持人身气机出入升降的功能..六腑是传化食物的器官;它们即分工又协作;共同完成饮食物的消化、吸收、转输和排泄..如胆的疏泄胆汁;助胃化食;胃的受纳、消化、下灌肠道;小肠的承受吸收、分别清浊;大肠的吸收水份和诽便;膀肮的贮存和徘出尿液等等.三焦则联系各部分的功能;协同蒸发气化;又是水液升降排泄的主要通道..它们的关系十分密切;一腑失职或病变;都要影响饮食物正常的传化..。

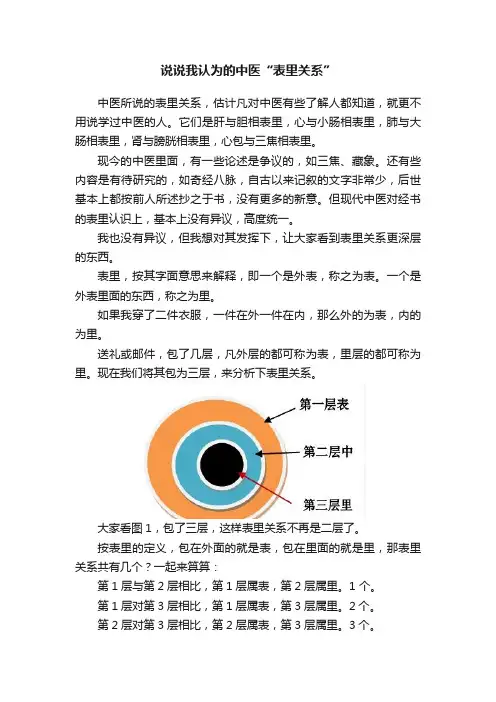

说说我认为的中医“表里关系”中医所说的表里关系,估计凡对中医有些了解人都知道,就更不用说学过中医的人。

它们是肝与胆相表里,心与小肠相表里,肺与大肠相表里,肾与膀胱相表里,心包与三焦相表里。

现今的中医里面,有一些论述是争议的,如三焦、藏象。

还有些内容是有待研究的,如奇经八脉,自古以来记叙的文字非常少,后世基本上都按前人所述抄之于书,没有更多的新意。

但现代中医对经书的表里认识上,基本上没有异议,高度统一。

我也没有异议,但我想对其发挥下,让大家看到表里关系更深层的东西。

表里,按其字面意思来解释,即一个是外表,称之为表。

一个是外表里面的东西,称之为里。

如果我穿了二件衣服,一件在外一件在内,那么外的为表,内的为里。

送礼或邮件,包了几层,凡外层的都可称为表,里层的都可称为里。

现在我们将其包为三层,来分析下表里关系。

大家看图1,包了三层,这样表里关系不再是二层了。

按表里的定义,包在外面的就是表,包在里面的就是里,那表里关系共有几个?一起来算算:第1层与第2层相比,第1层属表,第2层属里。

1 个。

第1层对第3层相比,第1层属表,第3层属里。

2个。

第2层对第3层相比,第2层属表,第3层属里。

3个。

第1层对第2、3层相比,第1层属表,第2、3层属里。

4个。

如果层数越多,按上面的算法,则表里关系就不是1层1个,2层2个,3层3个,而是表里关系要远远多过它的层次,而且是比原来的层次多得多,要通过计算才能准确确定多少个。

如果您认为上面的推理正确,我们就接着往下再推导。

现在,我们来分析下脏腑对应的三阴三阳。

用下面的图2来表示三阴三阳间的表里关系,估计大家没有异议。

按照上面图2所示的,将五脏与六腑放在对应的位置,凡属阳的六腑可放于表,凡属阴的五脏都放于里。

这样放没问题!现在我们把五脏与六腑都装进这个图,再来看看是什么样?它是上面图中这样的一个结构!如果再将太阳中的二个,小肠与膀胱再插入里面去,那共有12个圈,你再算算,共有多少个表里关系!有人可能会提出质疑,六经图不是下面的这种形式吗?这是我在网上随便找的一个示意六经的图,如图4,主要是用来说明问题。

1.心:心为神之居、血之主、脉之宗。

在五行属火;生理功能①主血脉;②主神志;心开窍于舌,在体合脉,其华在面,在志为喜,在液为汗。

心与小肠为表里。

2.肺:肺为魄之处、气之主,在五行属金;生理功能:①主气司呼吸;②主宣发肃降;③通调水道;④朝百脉主治节;辅心调节气血运行;肺上通喉咙,在体合皮、其华在毛,开窍于鼻,在志为忧,在液为涕,肺与大肠相表里。

3.脾:牌为气血生化之源、后天之本,藏意,在五行属土。

生理功能:①主运化;

②主升清;③主统血;开窍于口,在体合肉,主四肢其华在唇,在志为思,在液为涎;脾与胃相表里。

4.肝:肝为魂之处,血之藏,筋之宗。

在五行属木,主升主动生理功能:①生疏泄;②主藏血;开窍于目,在体合筋,其华在爪在志为怒,在液为泪,肝与胆相表里。

5.肾为先天之本,藏志,腰为肾之腑,在五行属水;生理功能①藏精、主生长发育与生殖;②主水;③主纳气;在体为骨,主骨生髓,其华在发、开窍于耳及二阴,在志为恐,在液为唾,肾与膀胱相表里。

六腑

1.胆:生理功能:贮存和排泄胆汁,胆主决断。

2.胃:生理功能:受纳腐熟水谷,胃以降为和。

3.小肠;生理功能:主受盛和化物,是泌别清浊,“小腹主液

4.大肠:生理功能:传化糟粕,大肠主津。

5.膀胱:生理功能;贮尿和排尿,依赖肾的气化功能。

6.三焦:生理功能:通行元气,总司气机和气化,为水液运行的道路。

从津液角度探讨肺与大肠相表里的生物学基础程静;王平【摘要】目的在中医理论指导下,基于中医学津伤化燥病因病机理论和“肺与大肠相表里”的藏象理论,以检测津亏肠燥大鼠模型“肺与大肠”脏腑系统生理病理变化为主要切入点,同时观察增液承气汤对该津亏肠燥实验动物模型的干预作用,探讨中医学“肺与大肠相表里”理论的生物学基础,为阐明“肺与大肠相表里”的现代医学机制提供实验依据.方法应用限水联合复方地芬诺酯灌胃的方法,建立复合因素津亏肠燥大鼠模型,分别观察增液承气汤和大黄对该复合因素津亏肠燥大鼠模型的干预作用;观察大鼠大便改变情况;活性炭灌胃法测定肠道传输功能;透射电子显微镜观察大鼠肺组织、肠组织;ELISA法检测肺组织水通道蛋白(AQP1和AQP3)的表达.结果与空白组比较,模型组大鼠大便量减少,粪粒干,粒形缩短,首次排便时间延长(P <0.01);排便粒数减少(P<0.01);肺泡充血、水肿,肺组织AQP1和AQP3表达降低(P<0.01);与模型组相比,大黄组肺组织AQP1有升高但无统计学意义(P>0.05),增承组肺组织AQP1升高(P<0.05);大黄组肠组织AQP3升高(P<0.05);增承组肠组织AQP3显著性升高(P<0.01).结论复合因素津亏肠燥大鼠模型呈现出肺部相关的病理改变.增液承气汤能改善大肠功能和肺组织病理改变.提示肺与大肠生理和病理相关,而津液亏虚是导致病变由肠及肺的常见因素.【期刊名称】《中国中医药现代远程教育》【年(卷),期】2019(017)010【总页数】4页(P102-105)【关键词】津液亏虚;肺与大肠相表里;增液承气汤;动物实验【作者】程静;王平【作者单位】湖北中医药大学基础医学院中医基础理论教研室,湖北武汉430065;湖北中医药大学基础医学院中医基础理论教研室,湖北武汉430065【正文语种】中文《灵枢·本输》记载“肺合大肠,大肠者,传导之府”,明确指出肺与大肠的紧密关系。

“肺与大肠相表里”理论历史源流和发展王键;郜峦;邓勇;高思华【摘要】运用传统文献整理方法,对“肺与大肠相表里”的理论渊源加以梳理,探讨其理论历史源流和发展,认为秦汉时期初现雏形,隋唐时期渐进发展,宋金元时期趋于完善,明清时期日臻成熟.【期刊名称】《中国中医基础医学杂志》【年(卷),期】2012(018)009【总页数】4页(P932-935)【关键词】"肺与大肠相表里";历史源流【作者】王键;郜峦;邓勇;高思华【作者单位】安徽中医学院中医临床学院,安徽合肥 230038;安徽中医学院中医临床学院,安徽合肥 230038;安徽中医学院中医临床学院,安徽合肥 230038;北京中医药大学基础医学院,北京 100029【正文语种】中文【中图分类】R222.1“肺与大肠相表里”理论是历代医家在继承《内经》学术思想并结合古人临床经验的基础上发展起来的,其形成历史悠久、应用广泛,为众多医家所重视。

本文拟从其源头《黄帝内经》开始,运用传统文献整理方法,对“肺与大肠相表里”的理论渊源加以梳理,并探讨其理论源流和发展。

1 秦汉时期:“肺与大肠相表里”理论初现雏形秦汉时期是中国历史上大统一的时期,出现了政治、经济、科学文化、哲学思想等繁荣发展的新局面,有力地促进了中医学的发展。

临床医家初步认识到,肺与大肠之间在经络上互相络属,在病理上相互传变,出现“肺与大肠相表里”理论的雏形,为后世该理论的发展奠定了基础。

1.1 《黄帝内经》:认识到肺与大肠经络络属关系及生理病理联系肺与大肠相表里理论首见于《内经》,主要是对于肺与大肠经络之间络属关系的描述。

如《灵枢·本输》曰:“肺合大肠,大肠者,传道之府。

”《灵枢·经脉》曰:“肺手太阴之脉,起于中焦,下络大肠,还循胃口,上膈属肺”,“大肠手阳明之脉……下入缺盆络肺,下膈属大肠”。

同时在《内经》中也认识到肺与大肠病理上的传变。

如肺病及肠的传变,在《素问·咳论》中有“肺咳不已,则大肠受之,大肠咳状,咳而遗矢”,说明肺病久之则邪沿经下行,影响大肠的传导之功,开合失司,出现遗矢等症,肺病及肠。

五行与五脏对应关系图表半月痕与五指关系拇指半月痕——关连肺脾呈粉红色时,表示胰脏机能不良,容易感冒、反复感冒、疲劳,严重时易患糖尿病.食指半月痕——关连肠胃呈粉红色时,表示胃、大肠的循环不良,食欲自然减退.中指半月痕-关连心包经、神志呈粉红色时,表示精神过度紧张,易头晕、头痛、思路不清、脑涨、失眠、多梦。

无名指半月痕-关连内分泌呈粉红色时,表示运行于无名指的三焦经发生异常,易体质下降、阴阳失调,人容易有种说不出的不舒服感,女性会得月经不调等妇科病.小指半月痕-关连心肾小指一般很难长出半月痕,出现时,多为热症。

呈红色时,易患严重的心脏病。

肝、心、脾、肺、肾七字歌诀脾脏七字歌诀脾胃表里五行土,八卦坤艮拇指通。

窍口体肉五色黄,华唇神意歌为声。

志思变噎味通甘,嗅香液涎通脾胃。

肝脏七字歌决肝胆表里五行木,八卦震巺食指通。

窍目体筋爪甲华,味酸色青志为怒. 变卧液泪声为呼,神魂嗅矂肝胆通。

心脏七字歌诀心和小肠相表里,八卦为离通中指。

五行为火窍通舌,体脉滑面色为红。

声笑志喜省苦通,嗅焦液汗变为厥。

肺脏七字歌诀肺和大肠为表里,八卦乾兑通环指. 体皮窍鼻华为毛,色白神魄声为哭。

智悲便咳胃通心,嗅腥液涕五行金。

肾脏七字歌诀肾和膀胱为表里,五行为水色通黑。

八卦为坎通小指,皮骨窍耳华为发. 五声为申味通咸,嗅腑五便为哆嗦。

五脏健康之人心脏好之人精力充沛肝脏好之人胆大肾好之人志向远大肺好之人做事有魄力脾胃好之人有毅力五脏是否平衡健康的简易判断睡觉平仰者为是其他睡姿皆为否病症与五脏多汗———-—-—心脏不好嘴起翅皮———肺虚大便一次拉不尽--—肺气不足五味与五脏心——---——苦肝-—————-酸脾、胃--—甜肺————-——辣肾—-———-—咸五脏与五色肝———-—青心-———-赤脾-——-—黄肺—-——-白肾———-—黑如吃黑色食品可补肾,吃黄色食品补脾五脏与五窍肝——---目心-————舌脾———-—口肺—————鼻肾——-—-耳如眼出了问题,可能是因为肝不好了五脏与五声肝—-——-呼心-————笑脾——--—歌肺-———-哭肾---——呻如狂笑伤心脏藏脏互为表里肝与胆相表里心与小肠相表里脾与胃相表里肺与大肠相表里肾与胆膀胱相表里肝脏与“五变”肝—---—握心———-—忧脾—-———哕肺—————咳肾————-栗如没有握力了,那就是肝出问题了五脏的五“主”肝主筋心主(血)脉脾主肉肺主皮肾主骨骨质出了问题,要补肾五脏与五液肝—--—-泪心———--汗脾——-—-涎肺—-———涕肾--———唾多唾或久唾易耗肾精五脏之间的相生相克关系金为肺,肺与大肠成表里,肺开窍于鼻,其华在毛木为肝,肝与胆相表里,肝开窍于目,其华在爪,其充在筋水为肾,肾与膀胱相表里,肾开窍于耳,其华在发,其充在骨火为心,心与小肠相表里,心开窍于舌,其华在面,其充在血脉土为脾,脾与胃相表里,脾开窍于口,其华在唇四白,其充在肉平衡五脏阴阳之六字气诀一、嘘字治肝病法嘘,读(xǖ).嘘气功可以对治目疾、肝肿大、胸肋胀闷、食欲不振、两目干涩、头目眩晕等症.二、呵字治心病法呵,读(hē).呵气功治心悸、心绞痛、失眠、健忘、盗汗、口舌糜烂、舌强语言塞等心经疾患。

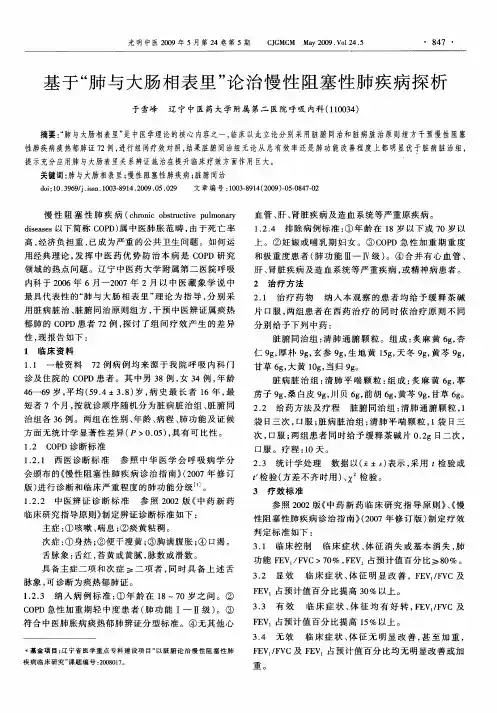

‘肺与大肠相表里”理论的临床应用.

沈斐斐

(南京中医药大学●210046)

摘要本文通过收集临床治疗的相关资料,充分地证明了“肺与大肠相表里”理论在肺肠系疾病治疗中的要地位。

关键词“肺与大肠相表里"临床应用

1概述

“肺与大肠相表里”是中医脏腑表里学说之一- ,手太阴经络肺属大肠,手阳明经络大肠属肺。

这种表里关系为中医脏病治腑,腑病治脏,脏腑同治的治疗体系奠定了扎实的理论基础,并在长期的临床实践中得到肯定。

2临床应用

2.1脏病治腑

关瑞锋川用通利清泄大肠的方法治疗30例肺心病急性发作期痰热壅肺型的病人,显效22例(73.3%),有效5例(16.7%),无效2例(6.7%),死亡1例(3.3%). 病人肺功能明显改善。

赵聚凯(21根据肺气喜降恶逆,大肠以通为顺的特性,运用泻下法治疗肺系疾病,如大叶性肺炎、慢性支气管炎、咯血、渗出性胸膜炎等取得了- -定的疗效。

《黄帝内经灵枢集注.卷五》日:“大肠为肺之腑而主大便,邪痹于大肠,故上则为气喘争....故大肠之病,亦能上逆而反遗于肺。

”历代医家如任石山,陆祖恩等用大黄治疗咳嗽者;基于当归的润肠通便作用治疗“咳逆上气”;针刺商阳,合谷,扶突等大肠经穴治疗肺系疾病等都是缘于“肺与大肠相表里”的理论,腑气不通,大肠积滞不行,浊气上逆于肺,则肺失宣降。

这种肺病从肠论治的方法为现代肺病的治疗提供了一个新的恩路。

2.2腑病治脏

牛洽君团等人治疗91例功能性便秘,治疗组68例,对照组23例,分别给予补气宜肺汤和中成药嘛仁丸,三天后观察治疗组近期治愈率23例(33. 83%),显效35例(51 .47%).有效

10例(14.70%),无效0例,向对照组近期治愈率2例(8.68%).显效9例(39. 13%).有效10健(43.47%),无效2例(8.68%)。

很明显治疗组的效果更突出。

王武强[41认为肺为娇脏,外邪侵袭,肺先受之,失其宣发肃降,影响脾的升清而导致泄泻,故其采用解表宣肺的方法治疗小儿泄泻52例,取得显著疗效:痊愈36例(69.2%); 好转13例(25%); 无效3例(5.8%); 总有效49例(94.2%)。

张书生[91根据“肺主一一身之气,肺失宣肃则-一身之气皆滞”的理论,在治疔肠易激综合征时皆从肺而治,患者症状大大改善。

《医经精义》日:“大肠所以能传导者,以其为肺之腑。

肺气下达,故能传导。

”肺气壅塞,失于肃降,气不下行,津布下达,引起腑气不通,大肠失于漏润,肠燥便秘。

这就不难解释肠道疾病的患者常常会出现咳嗽短气等肺部症状,临床上通过调畅肺的宣发肃降来恢复大肠的传导,燥化的治疗方法确实有相当的疗效。

2.3脏腑同治

汪丙柱6治疗58例慢性阻塞性肺疾病患者,对照组26

例,单用异丙托溴铵气雾剂吸入治疗,治疗组32例,给予补肺

通腑汤内服联合异丙托溴铵气雾剂吸入治疗,剂量同对照组。

治疗6个月治疗组肺功能恢复较好,呼吸困难改善较好,急性

加重发作情况明显减少。

于雪峰[1运用肺肠同拾法(清肺通腑颖粒)治疗36例侵

性阻塞性肺疾病的患者,显效24例(66.67%),有效11例

(30.55%},无效土例{0.27%),总有效35例(97. 22%)。

杨胜兰[0n等人用开宣肺气与通腑导浦法治疗30例小儿外

感咳嗽控制20例,显效3例,好转5例,无效2例,有效控制率66.7%,可见顺应了肺与肠的生理功能。

肺部疾病与肠道疾病常常相互影响,肺部疾病不能单单责

之子肺,肠道疾病也不能仅仅责之于肠,故临床上常两者同时

治疗,通过两者作用的相互椎动来达到治疗的目的。

3总结

肺与大肠虽然在现代医学看来是两个独立的脏器,距离也

甚远,可在中医看来却是密不可分的,古代医家早已发现肺与

大肠的相互关系:肺主通调水道,布散津液于大肠,是大肠得

以濡润的保证;肺主肃降,推动腑气的运行,是维持大肠传导

的关键;大肠通导腑气,调畅肺的气机,是肺气宣发肃降得以

实现的前提。

肺系疾病往往会表现腑气不通,故常加入子仁类

药润肠通便来通导腑气;而肠系疾病往往会表现肺失宣降,故

常加入杏仁,桔梗等药来调畅肺的气机。

故临床通过运用宣发

肃降肺气与通腑同用的方法治疗肺肠系疾病收到了明显的效

果,亦更好地说明了这- -理论的科学性与实用性。

参考文献

[1]关瑞锋.从肺与大豳相表里谈痰热壅肺型肺心病的辨证施护

U] .牡丹江医学院学报,2003, 24 (6): 49.

[2] 赵聚凯.指下法在肺部疾病中的运用[J] ,新中医,1977, (5): 24- 27.

[3]牛治君,牛明星.补气宜肺汤治疗功能性便秘68例报告[] .

北京中医,1994. (5): 18- 19.

[4]

王武强.从肺论治小儿泄泻52例临床小结[]] . 长春中医学院

学报,1997, 13 (61): 48.

(5] 张书生。

肠易徽综合征从肺论治[J] .四川中医,2005. 23 (3): 17- 18.

[6]汪丙柱、从肺与大肠相表里论治慢性阻塞性肺疾病稳定期的临床观察[J] . 中国中医药信息杂志,2008. 15 (9): 76-77.

[7]于写峰. 基于“肺与大肠相表里”论治慢怍阻骞性肺疾病探析[] . 光明中医,2009. 24 (5): 847-848.

[8] 杨胜兰,李道本,陈瑞.肺题井治法治疗小儿外感咳嗽30例[J] .中国中西医结合消化杂志,2004,12 (6): 360.

(2009- 03-30收稿)。