浅析中药的不良反应

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:2

中药不良反应原因论文【摘要】:中药被称为中国的国药,长久以来,人们对中药毒副作用了解很少,甚至错误地认为中药没有毒副作用。

然而近年来,因使用中药而产生的不良反应甚至中毒致死的临床报道日渐增多。

因此,为了减少中药不良反应的发生,提高用药安全,首先应了解中药产生毒副作用的原因。

【关键词】:中药;不良反应;原因1.药物自身的毒性及用量不当《神农本草经》根据药物的有无毒性将药物分为上中下三品。

上品为延年益寿药,无毒;中品为防疾补虚药,有毒无毒根据药量而定;下品为治病预疾的药物,多有毒性,不可久服。

某些药物若使用不当会中毒甚至死亡。

《中国中药杂志》曾报道过1例马钱子治疗椎间盘突出而致死亡的病例。

患者前后三次口服含制马钱子的中药粉末,其中制马钱子的含量分别为1g、1.5g、2g,前两次口服后未有任何不适症状,第三次口服后出现心慌、胸闷、抽搐、心率加快等症状,继而心搏骤停,经抢救无效死亡。

马钱子主含生物碱,生品含士的宁[C21H22N2O2],约1.20%~2.20%,成人1次服士的宁5~10mg即可发生中毒现象,30mg可致死亡,而且其治疗剂量与中毒剂量十分接近。

但在上例中,患者3次的用药量已超出了中毒量。

由此可见,在临床应用时对某些有毒的中药应严格控制剂量。

另外尽可能使用其炮制品,以马钱子为例,经油制(200℃~300℃)后,士的宁的含量即减低为0.58%,而经砂烫(200℃~300℃)后,即减为0.89%,制碳后则全部破坏。

经研究表明,砂烫和油炸的炮制品总生物碱含量与生品相比只下降了7.9%和8.4%,而毒性却下降了48.5%和52.2%。

因此,进行科学的炮制,可以达到减毒增效的目的,确保临床用药的安全。

2.品种混用中药来源广泛、品种繁多、成分复杂,而不同科属的同名中药在毒性上也有差异。

20世纪末,比利时一家开业十多年的重要减肥中心因在药方中使用了木通、防己,结果出现了急性肾衰竭的病例,在西欧引起了极大震动。

中草药的十八反内容中草药的“十八反”是指中医药理论中,草药在某些适应症下使用可能会产生不良反应的现象。

下面列举了中草药的十八反内容:1. 肤痛反应:包括皮疹、瘙痒等皮肤不适的症状。

2. Dry-温燥反应:使用燥热性质的草药可能导致口、喉、鼻腔等部位的干燥和不适。

3. Heat-温阳反应:燥热的草药可能导致内脏器官的热感,如口渴、烦躁、心烦等。

4. Toxicity-毒性反应:某些草药可能具有毒性,使用过量或不当使用可能导致中毒反应。

5. Hypersensitivity-过敏反应:使用草药时,个体对某些成分可能出现过敏反应,如荨麻疹、过敏性休克等。

6. Indigestion-消化不良反应:草药可能导致消化系统不适,如胃痛、恶心、呕吐等。

7. Diarrhea-泄泻反应:某些草药可能导致腹泻或增加排便次数。

8. Abdominal Distention-腹胀反应:使用某些草药可能导致腹胀不适。

9. Dizziness-头晕反应:部分草药可能导致头晕失眩。

10. Tinnitus-耳鸣反应:使用某些草药可能导致耳鸣声或听力下降。

11. Thirst-口渴反应:某些草药可能导致口渴不止。

12. Constipation-便秘反应:使用某些草药可能导致排便困难。

13. Sleepiness-嗜睡反应:某些草药可能导致嗜睡或昏睡。

14. Urine Retention-尿潴留反应:使用某些草药可能导致尿潴留现象。

15. Palpitation-心悸反应:某些草药可能导致心悸或心动过速。

16. Shortness of breath-气短反应:使用某些草药可能导致呼吸困难或气短。

17. Edema-水肿反应:某些草药可能导致全身或局部水肿。

18. Light-headedness-头晕反应:某些草药可能导致头晕或昏厥。

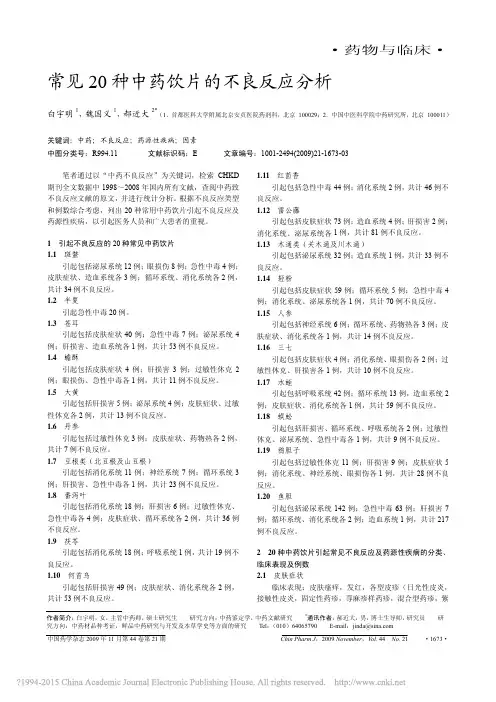

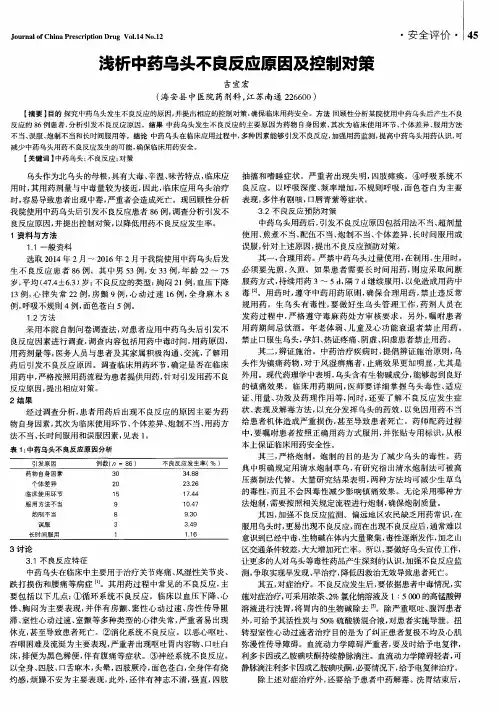

中国药学杂志2009年11月第44卷第21期 Chin Pharm J ,2009 November ,Vol. 44 No. 21·1673·作者简介:白宇明,女,主管中药师,硕士研究生 研究方向:中药鉴定学,中药文献研究 *通讯作者:郝近大,男,博士生导师,研究员 研究方向:中药材品种考证,鲜品中药研究与开发及本草学史等方面的研究 Tel :(010)64065790 E-mail :jinda@ ·药物与临床·常见20种中药饮片的不良反应分析白宇明1,魏国义1,郝近大2*(1.首都医科大学附属北京安贞医院药剂科,北京 100029;2.中国中医科学院中药研究所,北京 100011)关键词:中药;不良反应;药源性疾病;因素中图分类号:R994.11 文献标识码:E 文章编号:1001-2494(2009)21-1673-03笔者通过以“中药不良反应”为关键词,检索CHKD 期刊全文数据中1998~2008年国内所有文献,查阅中药致不良反应文献的原文,并进行统计分析。

根据不良反应类型和例数综合考虑,列出20种常用中药饮片引起不良反应及药源性疾病,以引起医务人员和广大患者的重视。

1 引起不良反应的20种常见中药饮片 1.1 斑蝥引起包括泌尿系统12例;眼损伤8例;急性中毒4例;皮肤症状、造血系统各3例;循环系统、消化系统各2例,共计34例不良反应。

1.2 半夏引起急性中毒20例。

1.3 苍耳引起包括皮肤症状40例;急性中毒7例;泌尿系统4例;肝损害、造血系统各1例,共计53例不良反应。

1.4 蟾酥引起包括皮肤症状4例;肝损害3例;过敏性休克2例;眼损伤、急性中毒各1例,共计11例不良反应。

1.5 大黄引起包括肝损害5例;泌尿系统4例;皮肤症状、过敏性休克各2例,共计13例不良反应。

1.6 丹参引起包括过敏性休克3例;皮肤症状、药物热各2例,共计7例不良反应。

对中成药不良反应的看法中成药,那在咱中国人的生活里就像老朋友似的。

家里有点小毛病,头疼脑热的,常常就会想到中成药。

可这中成药的不良反应啊,就像这朋友偶尔也会有点小脾气,得好好琢磨琢磨。

咱先说个事儿。

我有个邻居,身体有点虚,听人说什么补药好就去吃。

那是一种中成药,说是能补气血的。

刚开始吃的时候,觉得精神好像是好了点。

可没成想啊,过了一阵子,嘴巴里长溃疡,大便也干结得难受。

他就纳闷了,这药不是补身子的吗,怎么还整出这些毛病来呢?这就好比你请了个修理工来修房子,本以为能把房子修得更好,结果他把你屋里的一些小物件给搞坏了。

这中成药有时候也会这样,本来是想治病的,结果却带出了其他不舒服的症状。

其实啊,很多人觉得中成药是天然的,就没什么不良反应。

这想法就像觉得山里采的蘑菇都能吃一样天真。

你看那些草药,虽然是天然的,可组合在一起变成中成药,就像一群性格各异的人组成了一个团队,互相作用起来可就复杂了。

有的中成药里有大黄,这大黄要是吃多了,就像洪水冲堤似的,能让你拉肚子拉个不停。

可有的人吃了含麻黄的中成药呢,就像喝了过量的咖啡,心跳加速,晚上都睡不好觉。

这就告诉咱,中成药可不是随便吃的,得小心它的不良反应。

再讲讲那些外用的中成药。

有一回我朋友脚扭伤了,拿了个活血化瘀的药膏贴。

刚贴上的时候感觉凉凉的,还挺舒服。

可没几个小时,皮肤就发红、发痒,像有小蚂蚁在上面爬一样难受。

这就像你给皮肤请了个客人,本以为它能带来好处,结果这个客人却在你家里捣乱。

外用的中成药虽然不进到肚子里,但是也可能对皮肤这个“小家”产生不良反应啊。

有人可能就会问,那为啥中成药会有不良反应呢?这就好比是一锅大杂烩,里面各种食材相互影响。

中成药里的成分复杂着呢,有时候一种成分对这个症状有用,但是对身体的其他部分可能就不太友好。

而且每个人的身体就像不同的土壤,同样的种子种下去,长出来的东西还不一样呢。

同样一种中成药,不同的人吃下去,不良反应可能就千差万别。

对中药不良反应的认识摘要:中药在我国疾病防治中起到重要作用,是我中华名族传承的瑰宝,随着临床中药应用频次的增加,多数人对中药应用效果产生错误认知,认为中药具有天然性其药性相对平和,不会产生不良反应,导致中药不合理应用情况频发。

本文主要针对中药应用不良反应情况及相关控制对策进行分析。

关键词:中药;不良反应;炮制中药临床应用中应借助中医理论要求进行合理用药,通过分析既往用药中出现的不良反应情况,针对性提出相关措施减少中药不良反应发生率意义重大[1]。

本文现对中药不良反应情况及相关措施进行综述如下。

1 中药不良反应原因1.1 中药用药剂量与不良反应多数中药在短期应用时没有或无明显不良反应,但随着用药时间的增加及用药剂量的加大对机体造成的损害逐步加重。

如:甘草可清热解毒、补脾益气,但长期用药可导致无力、血压偏高、水肿等不良反应。

另如:关木通用药剂量一旦超过常用剂量则增加患者急性肾炎发生危险性。

1.2 中药自身毒性及个体差异与不良反应多数中药自身带有一定毒性,如动物类中药蜈蚣、全蝎、斑蝥等;矿物类砒霜、轻粉、信石;植物类马兜铃、关木通、天南星、马钱子、巴豆、半夏等;比如可能引起过敏症状的中药泽泻、大黄、延胡索、三七、何首乌、葶苈子、菊花、泽泻、番泻叶等[2];虽然上述中药存在一定毒性或可致过敏,但并非每个人应用均可产生相应反应与用药者自身差异存在关联。

因此在临床需借助上述药物治疗时应加强用药监测,特别是孕妇、儿童及老年群体。

不同中药饮种植栽培方式、气候、地理环境、采收季节等因素的影响均会对其有效成分造成影响,根据用药剂量的不同相应产生不良反应。

1.3 中药炮制与不良反应中药应用之前进行炮制的主要目的为降低或消除药物自身毒性,经过炮制不仅可消除毒性还有增加治疗效果的作用。

如附子、半夏等中药未经炮制用药出现毒性反应的几率较高。

如首乌未经炮制用药容易导致腹泻,半夏未炮制用药则易产生喑哑、舌麻等症状。

因此按照正确方式进行中药炮制十分重要。

中药药物不良反应事件案例引言:中药是中医学的主要疗法之一,由植物、动物和矿物质等天然物质制成。

然而,与西药相比,中药的药物不良反应也是不可忽视的问题。

本文将介绍几个中药药物不良反应事件的案例,以加深对中药不良反应的认识。

案例一:陈皮引发过敏性休克陈皮是一种常用的中药,可用于治疗消化不良、胃胀等症状。

然而,有报道称陈皮可能引起严重的过敏性反应,甚至导致休克。

一位32岁女性在服用陈皮后出现过敏症状,包括皮肤发红、呼吸急促和血压下降。

经紧急处理,她最终恢复了意识,但这个事件引起了人们对中药过敏性反应的关注。

案例二:米饭煎剂引发肝损伤米饭煎剂是一种由大米制成的中药煎剂,常用于治疗感冒和发热等症状。

然而,一些报道称使用米饭煎剂可能导致肝损伤。

一个案例中,一名年轻女性在连续服用米饭煎剂后出现黄疸、恶心和乏力等症状。

经过检查,她被诊断为药物性肝损伤。

虽然这个案例是个别的,但它提醒了人们使用中药时需要谨慎,以免出现不良反应。

案例三:川芎引发中风川芎是一种用于改善血液循环和治疗中风的中药。

然而,有报道称在使用川芎后出现中风的案例。

一位50岁男性在长期使用川芎后突然出现左侧身体无力、言语不清等中风症状。

经过诊断,他被确认为患有中风。

尽管川芎在中医学上具有一定的功效,但这个案例提醒人们应该密切关注用药安全,尤其是对于长期使用中药的患者。

案例四:鹿茸引发心脏问题鹿茸是一种常用的中药补品,常用于治疗疲劳、阳痿等症状。

然而,存在报道称鹿茸可能引起心脏问题。

一个案例中,一位60岁男性在长期服用鹿茸后出现心悸、胸闷等心脏症状。

经过检查,他被诊断为存在心律失常。

这个案例表明中药的使用需要慎重,尤其是对于存在心脏问题的患者。

结论:中药的药物不良反应是一种不容忽视的问题。

通过上述案例可以看出,中药不良反应可能导致严重的过敏反应、肝损伤、中风和心脏问题等。

因此,对中药的使用需要慎重,特别是对于长期使用中药的患者和存在基础疾病的患者。

此外,对于用药过程中出现的不良反应,应及时就医,以避免进一步的损害。

中药不良反应湖北省中医院 冯汉鸽前言药物不良反应(adverse drug reactions,简称ADR)是指为了预防、诊断或治疗人的疾病、改善人的生理功能,而给以正常剂量的药品所出现的任何有害且非预期的反应。

在临床试验中,由于超剂量、药物滥用或药物依赖性、药物相互作用引起的损害被认为是不良反应,现在亦归为不良反应范畴。

中药不良反应的定义和分类壹中药不良反应的主要原因贰中药不良反应的典型案例叁中西药联合应用肆目录第一部分中药不良反应的定义和分类中药ADR的定义在中医药理论指导下,用于预防、诊断或治疗人类疾病,改善其生理功能而给以正常剂量的中药所出现的有害且非预期的反应。

1 副作用毒性作用过敏反应 致癌作用234中药ADR的分类致突变作用致畸作用 特异质反应依赖性6785副作用在常规治疗剂量下,伴随中药的防治作用而发生的一些与防治目的无关的作用,称为副作用。

1柏子仁用于养心安神时,其润肠通便的作用就成为副作用。

当归用于活血养血时,其润肠功能导致轻泻或使慢性腹泻加重亦为副作用 。

2毒性作用由于使用中药引起人体功能或器官组织的损害称为毒性反应。

由于接近或超过极量用药而发生的即刻毒性反应称急性中毒反应。

由于长时间用药蓄积后逐渐发生的毒性反应称慢性毒性反应。

毒性反应的发生与中药本身的毒力、用量、用药时间、体质等因素有关。

3过敏反应又称为变态反应,某些中药也会发生抗原抗体结合反应,造成组织损伤或生理功能紊乱,其病理变化及临床症状多种多样。

常见的为皮肤荨麻疹、红斑、紫癜等,严重时也会发生疱性剥脱性皮炎危及生命,还可能引起呼吸困难、过敏性休克等。

4致癌作用指某些中药能诱发癌症。

多数人认为中药是比较安全的,但近年研究发现,少数中药也有致癌作用。

实验发现槟榔是具有消积导滞、驱虫行水作用的常用中药,我国云南和台湾地区,以及亚洲南部一些国家的民族有嚼食槟榔的习惯,而槟榔中的水解槟榔碱有致癌作用;据印度等国家调查表明,有嚼食槟榔习惯的人群,常会诱发口腔、食道、胃部肿瘤。

中药注射剂不良反应原因及对策关键词中药注射剂不良反应原因对策中药注射剂有作用迅速、给药方便的特点,对急救、神志昏迷和不能口服的患者尤为适宜。

近年来,中药注射液不良反应事件频发,其临床主要表现为:①过敏反应,包括全身过敏反应,表现为高热、寒颤、大汗、畏寒;②皮肤损害,常见荨麻疹、风疹块、全身瘙痒、大疱型多形性红斑样药疹、红色丘疹、粟粒样红疹、猩红热样皮疹、剥脱性皮炎等;③过敏性休克,表现为血压低,四肢冰凉,皮肤湿冷,心率快和药物热;④胃肠道反应:恶心、呕吐、腹痛、腹泻或腹胀;⑤呼吸系统常出现呼吸困难,或急促,甚而引起呼吸衰竭、急性肺水肿等,呼吸系统损害中的支气管哮喘也属过敏反应;⑥肝肾功能损害是除过敏反应外较常见中药不良反应;⑦严重可见血液系统损害[1]。

如何预防、避免和减少中药注射剂引起的不良反应,必须对不良反应的原因进行分析,从多个环节如研制、生产、流通和使用等加以监管,从源头狠抓质量。

这样,中药注射剂面临的质量问题在社会和技术发展中得到妥善解决,并能在临床治疗中发挥日益强大的作用。

下面通过分析中药注射剂不良反应发生的原因分析,探讨解决中药注射剂不良反应的方法,以充分发挥祖国医药的优越性。

中药注射剂引起不良反应的原因中药注射剂的质量:①不同厂家使用的生产原料不同,中药讲究地道产品,不同产地生产的相同产品成分有可能有差异。

例不同产地黄芪中黄芩苷含量有明显差别:河北0.140%,吉林0.079%,甘肃0.027%[2]。

②中药注射剂大多数是提取混合物,质量不稳定导致疗效不稳定并影响安全性。

中药注射剂大多由复方组成,其中成分十分复杂且有效成分尚不清楚,从技术上很难清楚的辨认,提取工艺上也难以提纯,制备过程中混杂的微量不纯成分,存放过程中发生的变化,使用过程中与常用输液配伍致不溶性微粒增加等因素均有可能导致adr的发生[3]。

③工艺条件不一致导致同品种不同厂家,由于原材料等其他原因的成品质量差异导致不良反应的发生。

中医中药毒。

对上述药物在调配时要准确无误才能收到预期的治疗效果。

3 准确调配剂量中医不传之秘在量上。

是本渡边熙说:“汉药之秘不可告人者,即在药量”。

准确掌握中药的用量颇为重要。

调剂人员在调配处方中决不能凭感官抓药或估计分量。

枳术汤和枳术丸,虽同为枳实和白术两药组成,但枳术汤中枳实用量倍于白术,故以消极导滞为主;枳术丸中,白术用量倍于枳实,以健康和中为主。

即使同一味药,其剂量的大小亦可导致其作用相反。

大黄,小剂量收敛止泻,大剂量则泻下;红花小剂量养血,大剂量破血;黄连小剂量健胃、大剂量清泻实火;川芎小剂量可使子宫收缩力增强,大剂量则使子宫麻痹,收缩停止。

另外,处方中的并开药如乳没,龙牡等应分别称量,不得以一味找齐。

4 防止缺药和漏配对方中的药味,均有其特定的作用,如果缺味或漏配,格局部会发生变化,药效及主治证也相应地出现差具发汗散寒、宣肺平喘的功效,若漏掉桂枝,则成为三拗汤、因方中无桂枝,发汗解表作用就小于麻黄汤,重在宣肺止咳平喘。

调配处方时需认真核对、检查,防止缺药和漏药。

5 改变或增强药物作用的部分或趋向中医对于疾病的部分通常以经络脏腑来归纳,对药物的作用部分及走向以升降浮沉来表示。

通过炮制可引药入经,改变使用部分及趋向。

如大黄本为下焦药,酒制后能在上焦产生清降火邪的作用;柴胡、香附等经醋制后有助于引药入肝,更有效地治疗肝经疾病。

6、提高鉴别能力药材鉴别是调剂人员必须掌握的基本功,是中药质量把关的首要问题。

只要根据药材的科属及药用部位的主要特征、性状、气味就能很好地鉴别混乱品种。

如掌握菊科植物的茎是圆形、唇形科植物的茎是方形的特点,在装斗橱时,就可区分容易混淆的佩兰和泽兰;了解地骨皮为“得气浓厚”的杠柳皮。

对于单凭性状特征不能确定的药材,可进一步通过理化、显微鉴别等来解决,以防伪劣药材入斗橱,使地道药材在临床上发挥其真正的疗效。

作者单位:158100 黑龙江省鸡西市中医院药剂科探讨中药的不良反应原因及其预防措施于 强【中图分类号】R285 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085(2008)07-0098-02【摘要】中药理论是传统中医理论的重要组成部分,在中医理论指导下,根据中药药性及中医辨证,用来预防和治疗疾病。

中药的不良反应及分析姚晓07资源摘要:各种中药及其中药制剂在我国临床广泛应用于治病防病,历史悠久,成效显著,但其不良反应近年来也被进一步发现和认识。

造成中药不良反应的原因有中药品种混乱或以假乱真,药物的固有毒性及用量不当,辨证失当、药不对证,炮制或煎煮不当,剂型或服用方法不当,疗程过长,造成蓄积中毒等。

中药不良反应的发生严重影响了广大患者的身心健康,中药应按质量合格、用量合适、用法合理的原则使用,提高合理用药水平,减少不良反应的发生。

关键词中药;中药制剂;不良反应1.概念:中药的不良反应是指药物用于人体后,药物或其代谢产物作用于机体器官、组织和细胞所发生的非治疗反应。

中药的不良反应常统称为中药的毒副作用,包括中毒反应和过敏反应。

2.中药不良反应的临床表现2.1过敏反应过敏反应一般是指服用正常剂量或极小剂量时出现的非正常反应,多与体质因素有关。

凡单味中药、中成药和名方组成中含有抗原物质或药物间相互作用后或在它们的代谢过程中产生抗原物质的,首次尤其是多次用药后常可引起过敏反应。

临床表现为过敏性休克、喉头水肿、紫癜、哮喘、心律失常、肝损伤、耳鸣、发热、腹泻等。

2.1中毒反应中毒反应的临床特点是发病急、病情恶。

其临床症状表现:消化系统为恶心、呕吐、腹泻、便血、黄疸等;神经系统表现为眩晕、头痛、惊厥、抽搐、呼吸抑制等;心血管系统表现为心悸、胸闷、心律不齐等;造血系统表现为白细胞缺乏、溶血性贫血、血小板减少性紫癜及再生障碍性贫血等。

目前已发现由毒性反应而致死的中药有20多种如雷公藤、蜈蚣、马钱子、砒霜等。

中毒反应多由于药品原料购销、药品生产和药品使用不当引起。

中毒致死的中药多是有毒中药,但历代医书称无毒之品也能置人于死地。

3.人体各个系统不良反应药物及其不良反应表现3.1血管系统不良反应药物有76种,其不良反应表现为血压升高的中药制剂及药物有刺五加注射剂、葛根素注射剂、双黄连注射剂、灯盏花素注射剂、细辛注射剂、肾宝合剂、草乌膏剂、番泻叶、复方桔梗注射剂、天和骨通贴膏、壮骨关节丸;表现为低血压的中药制剂及药物有生脉注射剂、双黄连注射剂、鱼腥草注射剂、柴胡注射剂、穿琥宁注射剂、红花注射剂、清开灵注射剂、川芎嗪、郁金、莪术油、银杏达莫注射剂、骨宁注射剂、三七片、银翘解毒丸、六味地黄丸、龙胆泻肝丸、鸦胆子;治疗心律失常的中药制剂及药物有草乌、正清风痛宁、生脉注射剂、精制蝮蛇抗栓酶、乌头碱、鸦胆子油、龙骨、木薯、垂盆草、地骨皮、博落回、冬虫夏草、北五加皮、夹竹桃类;诱发心绞痛的中药制剂有刺五加注射剂、脉络宁注射剂;引起窦性心动过速、过缓的中药制剂有复方丹参注射剂、β-七叶皂苷钠注射剂、茵栀黄注射剂、复方丹参片、藻酸双酯钠、江苏白药;引起心动过速的中药制剂有生脉注射剂、复方丹参注射剂、双黄连注射剂、刺五加注射剂、止咳丸、藿香正气水、咳喘糖浆;引起心动过缓的中药制剂有β-七叶皂苷钠注射剂;引起心悸的中药制剂有刺五加注射剂;引起室性早搏的中药制剂及药物有小活络丸、柴胡、山海丹;引起房室传导阻滞的药物有黑附子、葶苈子;引起窦性停搏的中药制剂有生脉注射剂;引起微循环障碍的中药制剂有脉络宁注射剂;引起心功能衰竭的中药制剂及药物有清开灵注射剂、细辛、朱砂、鸦胆子、马钱子;引起心房纤颤的中药制剂及药物有灯盏花注射剂、双黄连注射剂、山豆根;引起心室纤颤的中药制剂有葛根素注射剂。

36 内蒙古中医药 浅谈丹参的临床作用 李瑶瑶’ 摘要:丹参具有活血化瘀,调经止痛,凉血宁心的作用,丹参多种制剂在我国广泛地用于临床,疗效显著,本文探讨了丹参活血通心 的药理性质以及丹参与部分西药的联合作用。丹参的全国需求量较大,产品剂型多,并对冠心病、肝炎、脉管炎、神经衰弱等多种疾病 均有较好的疗效。 关键词:丹参;临床作用;协同作用 中图分类号:R285.6 文献标识码:B 文章编号:1006—0979(2010)22—0036—0l 1丹参概况及临床应用 丹参概况:丹参为鼠尾草属植物丹参的根茎,鼠尾草属的种 类繁多,所含的成分也不一样。丹参含有很多成分,主要有丹参酮 I,丹参Ⅱ,丹参酮Ⅱ,丹参新酮及维生素E等。 丹参,味苦,性寒,人心,肝经,功能活血祛瘀,安神宁心,止 痛。《本草纲目》称其“活血,通心包络”,而《名医别录》谓其“养 血”,《妇人明理论》则云“四物汤治妇人病,不问产前后,经水多 少,皆可通用,惟一味丹参数,主治与之相同。”周凤梧教授说:“其 实为祛瘀通经之品,所谓能够补血,实为“瘀血祛则新血生”之 义”。在现代中医J 床,丹参则作为一味活血化瘀的主要药物应用 于冠心病、心绞痛的治疗,真正药尽其用“通心脉”了。 冠心病、心绞痛属于祖国医学胸痹范畴 痹者,闭也;胸痹,心 脉痹阻不通使然也。治疗上当以活血化瘀为主。活血通脉,或配以 补气、理气药物。效果良好,妇冠心1号,由丹参、川芎、红花组方, 《本草汇言》说:“丹参,善治血分,去滞生新。调经顺脉之药也”,配 以血中气药川芎,辛温走窜,走而不守,气行血行,对冠心病有肯 定疗效。再如复方丹参注射液,主要成分也是丹参配伍降香,二者 一气一血,充分体现中医气血理论,至今仍为l晦床常用药物。根文 献报道,冠心病患者用丹参或复方丹参注射液治疗,患者微血管 的红细胞流速及流态、红细胞压积、全血粘度、血浆粘度、红电泳 速度较治疗前均有明显改善或恢复正常;还具有改善冠状动脉血 流理、改善患者微循环的作用。动物实验也证明。丹参煎剂、复方 丹参注射液对垂体后叶素引起的家兔或大鼠急性心肌缺血有明 显的对抗作用,这种作用在与麦冬合用时更明显。复方丹参注射 液还能减轻因冠状动脉及部分分支被结扎而致的犬的急性心肌 缺血损伤程度,并加速心肌缺血或损伤修复。以上从微观上证实 了丹参“通心脉”的作用。 2中药丹参和西药的联合应用 目前,随着丹参药理研究和临床应用的不断深入,其与西药 的联用的情况也日趋普遍。但是丹参与西药联用时,要注意合理 配伍,才能产生协同作用。因此,研究其合理配伍,具有重要的现 实意义。 2.1丹参注射液与抗生素合用:丹参注射液与抗生素合用可增强 抗炎作用。丹参的乙醚提取丹参酮,能明显抑制白细胞在炎症区 域的游走移动,因此它与抗生素合用,可以加强抗炎作用。临床也 显示,丹参注射液与抗生素合用治疗成人急性肺炎,其疗效明显 优于单用抗生素治疗。若复方丹参注射液与卡那霉素合用,能减 }湖北省荆楚理T学院化T与药学院(448000) 201o年9月24日收稿 轻后者对耳蜗的毒性作用。 2-2丹参注射液与维生素C合用:治疗小儿急性病毒性心肌炎,其 疗效比单独应用维生素c更佳,因为氧自由基参与了病毒性心肌 炎的发病过程,而丹参能降低氧自由基的产生及消除脂质过氧化 引起的膜损伤,它与天然氧化剂维生素c合用,在拮抗自由基方 面有协同作用,因而对心肌炎有较好的保护作用。 2-3复方丹参注射液与东莨菪碱合用:治疗高血压病,其疗效优于 单用东莨菪碱治疗。 2.4丹参注射液与酚妥拉明合用:在改善肝微循环障碍方面有协 同作用。 2.5复方丹参注射液与硫酸镁合用:在治疗偏头痛方面存在着协同 作用,其疗效明显优于单独应用复方丹参注射液或硫酸镁治疗。 同时,丹参注射液又与氧氟沙星、环丙沙星、庆大霉素、喹诺 酮等药物存在配伍禁忌。丹参的调剂作用还值得我们深人去研 究,才能更好的应用。 3讨论 随着近年来对丹参研究的深人丹参的生产剂型有蜜丸、水 丸、浓缩丸、胶囊剂、片剂、煎膏剂、酒剂、糖浆剂、注射剂、冲剂等 十种。其中滴丸采用亲水基质的速效剂型,溶解较快,起效较快, 可以提高难溶药物的生物利用度,主成分丹参素适用于心脑血管 疾病的急诊患者。复方丹参片提取的有效成分为丹参素和丹参酮 ⅡA,作用持久,有效成分全面而确切更适用于心脑血管疾病的预 防和慢性心脑血管疾病的长期治疗,而价格上复方丹参滴丸又是 复方丹参片的4倍不适合长期用药。因此,各种剂型都会有它的 优点。而丹参的药理作用和临床应用非常广。丹参在临床上是治 疗心血管疾病的重要中草药;治疗冠心病疗效显著;对病毒性心 肌炎有明显治疗作用;可以改善皮瓣微循环状况从而提高皮瓣成 活长度;治疗迁延性,慢性肝炎;治疗血栓闭塞性脉管炎;治疗晚 期血吸虫病肝脾肿大;治疗痤疮及五官科感染性疾病等。 丹参全国需求量大,是临床上最常用的药物之一,在中药材 中占有重要地位。丹参不仅有活血化淤的作用,而且对治疗冠心 病、肝炎、脉管炎及神经衰弱等多种疾病均有新的疗效,还有相当 数量的出口。以丹参为原料生产的复方丹参滴丸、人参补心丸、冠 心丹、丹参舒胶囊、丹参片等产品近百种;生产剂型十多种。所以 丹参有很好的发展前景。 参考文献 『1]彭巍,雷志松.丹参注射液佐治成人急性肺炎.实用中西医结合 杂志,1992,5(2):86. [2】宋丽娟.中药丹参与西药联合应用冲医研究杂志,20oo,l3(6):60.

浅析中药的不良反应

标签:中药;不良反应近年来随着中药品种的增多,中药在使用中出现的不良反应也日益增多。

由于药学科学的进一步发展和检测手段的提高,对药物的不良反应的监测和研究有了新的突破,使其成为药学领域的一项专门研究课题。

但就我国特有的中药而言,其不良反应的研究报道较之西药少见。

由于中药大多来源于植物和动物以及矿物,其产地自然环境的差异不同,有些炮制方法不当,直接影响它的所含成分,并涉及药用疗效;另外中药历史悠久,民间应用比较广泛;再者现代制药技术进一步规范将其中药的主要成分用化学方法进行提取并广泛应用于临床,所以对中药的不良反应更为重视。

常言道“药者,毒也”,就是指药有三分毒的道理,所以在应用药物治疗疾病的过程中,决不可忽视其对人体产生的一定毒性以及各种不良反应,过去以西药的不良反应报道甚多,而对中药的不良反应报道相对少些。

尤其是临床工作中,许多人都片面地认为中药源自天然,药性平和,无毒副作用。

中药的不良反应问题往往被忽视,但近年有关中药毒副反应的问题突现,中药不良反应的报道呈大幅上升趋势,因此,中药安全无毒的旧观念必须改变。

现对中药不良反应现状进行分析,旨在引起对中药不良反应的重视和客观评价,促进我国中医药事业的健康发展。

1中药引起不良反应的原因

1.1超量使用人们普遍存在一种误区,认为中药无毒副作用或毒副作用小,中药用量多一点并无大碍。

有些医生随便加大方药的用量、剂量,让患者超量服用;有的患者则自行加量服药。

实际上,由于超剂量用药而引起的不良反应时有发生。

1.2个体差异患者的体重、性别、体质各不相同,人体对药物的反应,往往因个体的差异而有极大的不同,其中女性药物不良反应比男性多,婴幼儿、老年人不良反应比青壮年多[1]。

1.3药物自身因素某些中药本身就含有毒性成分,不良反应出现较多,如附子、川乌、大黄、细辛等,过量服用即可中毒,导致人体内各系统的异常表现。

使用的中药被农药污染或变质,假冒伪劣品种的混杂也是导致不良反应发生的重要原因。

1.4人为因素如果药不对证,用药就适得其反。

盲目用药,对其药性不详,或未了解其功效,或迷信偏方、秘方,或盲目长期应用某一味中药,或有些药材未经炮制或加工不当等,都是人为造成的不良反应,使机体受到不必要的伤害。

1.5剂型因素中药组成成分复杂,每味中药就含有多种成分,有些中药在其有效成分、药理、毒理不甚明了的情况下轻易改变剂型,加之中药注射剂提纯程度不够或杂质过多常引起不良反应,甚至过敏性休克、死亡等严重不良反应。

如鱼腥草注射液、双黄连注射液等引起的不良反应应引起重视。

2提高中药安全应用的途径

2.1加强管理政府管理部门除了制定法律法规提高药品质量,保障合理用药

外,还应完善药品不良反应的监测模式;严格规范药品说明书的管理,避免因商业利益回避不良反应、禁忌等警示性内容;大力宣传药品不良反应相关知识,提高全民的认识和意识。

2.2保证药品质量与药品质量相关的各个环节,都应严格地进行科学管理。

药品的来源、炮制加工、调配、制剂应有具体的操作规程,同时要有中药材和中药制剂的安全质量标准,以确保中药及其制剂的质量[2]。

2.3合理用药临床医师应熟悉中药的性能主治、用法用量,严格掌握用药指征,避免滥用;患者应遵从医嘱,不要擅自增加剂量,延长疗程。

2.4加强监测工作广大医务人员和患者必须正视中药不良反应的存在,及时反馈中药不良反应信息,减少漏报率。

一旦出现不良反应立即停药积极上报,并采取相应治疗措施。

3讨论随着中药现代化以及与国际接轨,新的中药制剂不断开发,临床应用越来越广泛,中药不良反应呈现上升趋势,这就要求医务工作者在临床工作中严格掌握药物的禁忌、适用范围以及药物的剂型及用药方法。

对于剂型改革、化学成分提取、新品种的研发等,其安全性尤其应该得到重视。

临床医师应熟练掌握药物间的相互作用及配伍禁忌,提高专业知识水平,科学地、客观地判定中药的不良反应,要积极预防,并采取相应的措施,尽最大可能减少或避免中药不良反应的发生,进一步提高公众的用药安全。

参考文献

[1]张钟鸣.导致中药不良反应的主要原因及应对措施.中国医学创新,2008,5(31):121.

[2]程林江.重视并注意中药的副作用.中国医学创新,2009,6(16):155.。