民俗学 第十章 民间口头文学

- 格式:ppt

- 大小:143.50 KB

- 文档页数:19

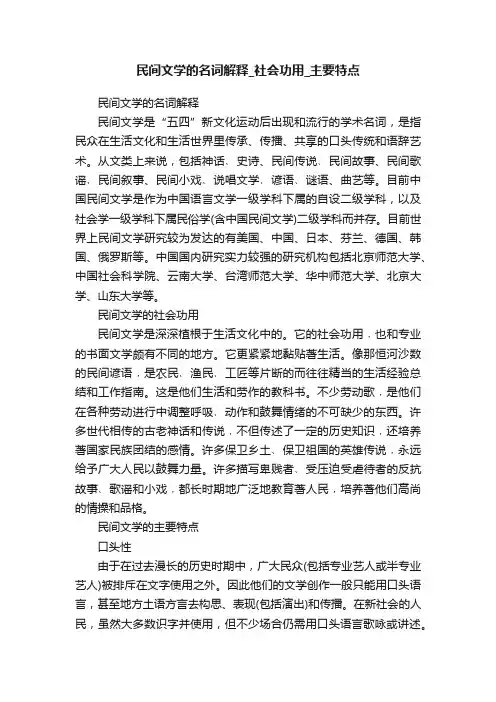

民间文学的名词解释_社会功用_主要特点民间文学的名词解释民间文学是“五四”新文化运动后出现和流行的学术名词,是指民众在生活文化和生活世界里传承、传播、共享的口头传统和语辞艺术。

从文类上来说,包括神话﹑史诗、民间传说﹑民间故事、民间歌谣﹑民间叙事、民间小戏﹑说唱文学﹑谚语﹑谜语、曲艺等。

目前中国民间文学是作为中国语言文学一级学科下属的自设二级学科,以及社会学一级学科下属民俗学(含中国民间文学)二级学科而并存。

目前世界上民间文学研究较为发达的有美国、中国、日本、芬兰、德国、韩国、俄罗斯等。

中国国内研究实力较强的研究机构包括北京师范大学、中国社会科学院、云南大学、台湾师范大学、华中师范大学、北京大学、山东大学等。

民间文学的社会功用民间文学是深深植根于生活文化中的。

它的社会功用﹐也和专业的书面文学颇有不同的地方。

它更紧紧地黏贴著生活。

像那恒河沙数的民间谚语﹐是农民﹑渔民﹑工匠等片断的而往往精当的生活经验总结和工作指南。

这是他们生活和劳作的教科书。

不少劳动歌﹐是他们在各种劳动进行中调整呼吸﹑动作和鼓舞情绪的不可缺少的东西。

许多世代相传的古老神话和传说﹐不但传述了一定的历史知识﹐还培养著国家民族团结的感情。

许多保卫乡土﹑保卫祖国的英雄传说﹐永远给予广大人民以鼓舞力量。

许多描写卑贱者﹑受压迫受虐待者的反抗故事﹑歌谣和小戏﹐都长时期地广泛地教育著人民﹐培养著他们高尚的情操和品格。

民间文学的主要特点口头性由于在过去漫长的历史时期中,广大民众(包括专业艺人或半专业艺人)被排斥在文字使用之外。

因此他们的文学创作一般只能用口头语言,甚至地方土语方言去构思、表现(包括演出)和传播。

在新社会的人民,虽然大多数识字并使用,但不少场合仍需用口头语言歌咏或讲述。

而且要取得民间文学(新民间文学)的资格,必须基本上采用广大人民熟悉的、千百年来民间传承的文学形式,如故事、歌谣等,并且能够使得群众在口头上流传。

因此,口头性──用口头语言创作和传播是民间文学的一个主要特征。

非物质文化遗产与民俗学卫才华(山西大学文学院, 太原030006)摘要: 在民族一国家文化寻根、反思和重构的全球性语境中,非物质文化遗产和民俗成为最热门的话题之一。

这是民俗学从学术概念到人类文化自觉的反思,是一个传统民间文化的现代性转变,也是人类追求文化共享和多样性的历程。

非物质文化遗产将民俗带入传媒时代,对民俗学而言,这既是机遇又是挑战,这一转变过程是现代社会对民俗象征、民俗思考、民俗符号等多重意义的重新整合。

关键词: 非物质文化遗产; 民俗学; 文化中图分类号: K892. 25 文献标识码: A 文章编号: 100125957 ( 2006) 04 20012205随着经济全球化和地区经济的迅猛发展,在民族—国家的文化寻根、反思和重构的全球性语境中, 非物质文化遗产与民族文明、社会现代性与文化传统、民俗与地方性知识等问题成为20世纪最热门的话题之一。

面对急剧变迁的人类社会,保护自己民族优秀的文化遗产成为人类的共识,其中对非物质文化遗产和民间文化的关注达到了前所未有的高度。

1973 年玻利维亚政府向联合国教科文组织提出应该保护民间文化遗产,这是国际组织关心民间文化的开始,随后即实施了一系列推动保护非物质文化的举措,如1989 年的《保护民间创作建议书》, 2001年的《教科文组织世界文化多样性宣言》, 2002年第三次文化部长圆桌会议通过的《伊斯坦布尔宣言》以及2003 年的《保护非物质文化遗产公约》。

在我国, 2002 年春, 85 位人文学者在北京发表了《抢救中国民间文化遗产呼吁书》,中国民间文艺家协会发起实施‚中国民间文化遗产抢救工程‛。

接着,以政府(文化部) 为主导的‚中国民族民间文化保护工程‛在全国各省有选择地开始试点, 有序地付诸实施[ 1 ] ,这给民族民间文化的保护和发展提供了最佳的契机。

民俗学是非物质文化遗产与生俱来的重要部分,也一直是中国民间文化研究的排头兵,世界范围内保护口头与非物质文化遗产的风起云涌直接关系着民俗学在中国的发展,这种全球性的‚向下看‛的民族文化重构在社会、政治、经济、文化、教育等各个领域都具有深远的意义。

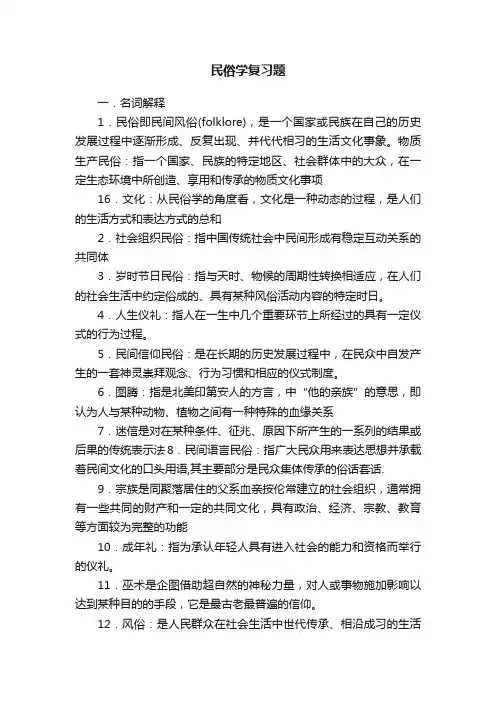

民俗学复习题一.名词解释1.民俗即民间风俗(folklore),是一个国家或民族在自己的历史发展过程中逐渐形成、反复出现、并代代相习的生活文化事象。

物质生产民俗:指一个国家、民族的特定地区、社会群体中的大众,在一定生态环境中所创造、享用和传承的物质文化事项16.文化:从民俗学的角度看,文化是一种动态的过程,是人们的生活方式和表达方式的总和2.社会组织民俗:指中国传统社会中民间形成有稳定互动关系的共同体3.岁时节日民俗:指与天时、物候的周期性转换相适应,在人们的社会生活中约定俗成的、具有某种风俗活动内容的特定时日。

4.人生仪礼:指人在一生中几个重要环节上所经过的具有一定仪式的行为过程。

5.民间信仰民俗:是在长期的历史发展过程中,在民众中自发产生的一套神灵崇拜观念、行为习惯和相应的仪式制度。

6.图腾:指是北美印第安人的方言,中“他的亲族”的意思,即认为人与某种动物、植物之间有一种特殊的血缘关系7.迷信是对在某种条件、征兆、原因下所产生的一系列的结果或后果的传统表示法8.民间语言民俗:指广大民众用来表达思想并承载着民间文化的口头用语,其主要部分是民众集体传承的俗话套话.9.宗族是同聚落居住的父系血亲按伦常建立的社会组织,通常拥有一些共同的财产和一定的共同文化,具有政治、经济、宗教、教育等方面较为完整的功能10.成年礼:指为承认年轻人具有进入社会的能力和资格而举行的仪礼。

11.巫术是企图借助超自然的神秘力量,对人或事物施加影响以达到某种目的的手段,它是最古老最普遍的信仰。

12.风俗:是人民群众在社会生活中世代传承、相沿成习的生活模式,是一个社会群体在语言、行为和心理上的集体习惯。

13.民族:是历史上形成的具有共同语言、地域和生活方式等特征的特定共同体。

一般由氏族、部落、部落联盟逐步形成14.“残余论”观点:即很多民俗事项都是远古时代遗留下来的。

通过对其研究来重构人类文化的历史。

15、物质生产民俗:是一个国家、民族的特定地区、社会群体中的大众,在一定生态环境中所创造、享用和承传的物质文化事象。

民间文学概论:概念、特征、功能、价值。

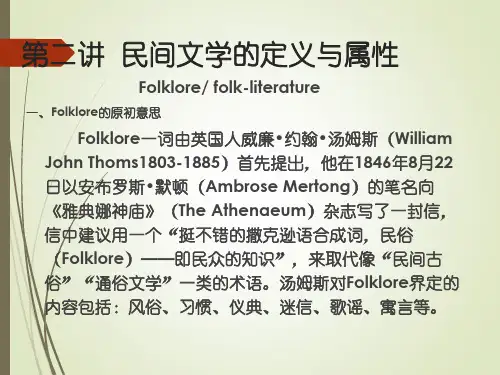

第一节民间文学的界定与分类一、定义:在西方国家,一般称它为Folk(民众)-lore(知识),“民众的知识学问”;前苏联专家称之为“劳动人民的口头创作”;日本称之为“口承文学”。

民间文学即一个民族集体创作、口耳相传的语言艺术。

二、学科定位:民俗、民俗学与民间文学民俗(Folklore),即民间风俗,指一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化。

例如衣食住行、婚丧嫁娶、待人接物、年节岁时的传统行为方式。

民俗学,即研究民俗的学问。

民俗之“民”的学科对象:民俗之“俗”:William Thoms最初提出的关于“民俗”的概念是风俗、习惯、迷信、仪式、歌谣、寓言。

它包括了三个方面: 1、语言方面:歌谣、寓言;2、行为方面:风俗、仪式、习惯;3、精神信仰方面:迷信、仪式但主要仍以精神方面为主,强调精神动因而忽视形式方面。

当代民俗学中的民俗分类1、物质民俗:居住、服饰、饮食、生产交易、交通、科技;2、社会民俗(社会结构方面);3、精神民俗;4、口承语言民俗(中国称广义的民间文学):主要依靠口语作为传承、创造的媒介:a、民俗语言 b、民间文学(狭义)三、民间文学的分类(体裁)(一)散文作品:1、神话2、传说3、民间故事(二)韵文作品:1、歌谣 2、长诗 3、谚语4、歇后语5、民间谜语。

(三)民间讲唱和曲艺:1、评话类 2、相声类 3、快板类 4、鼓曲类(四)地方戏曲(民间小戏)第二节民间文学的特征民间文学的特征是多方面的,这里所说的基本特征,主要是与作家书面创作相比较而言,指民间文学在创作和流传中所显示出来的相对稳定的特殊标志,即集体性、口头性、变异性、传承性。

一、民间文学的集体性1、集体性的含义及表现:创作、流传中的集体性特点,是民间文学区别于作家文学的重要标志。

作家文学作品创作的整个过程都由作家独立完成,创作成果有版权的保护。

民间文学并没有一个明确的创作者,它是集体创作、集体传承的。

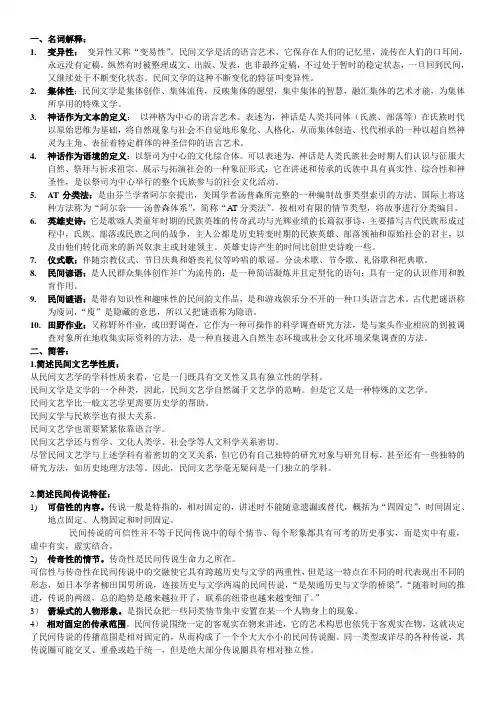

一、名词解释:1.变异性:变异性又称“变易性”。

民间文学是活的语言艺术,它保存在人们的记忆里,流传在人们的口耳间,永远没有定稿。

纵然有时被整理成文、出版、发表,也非最终定稿,不过处于暂时的稳定状态,一旦回到民间,又继续处于不断变化状态。

民间文学的这种不断变化的特征叫变异性。

2.集体性:民间文学是集体创作、集体流传,反映集体的愿望,集中集体的智慧,融汇集体的艺术才能,为集体所享用的特殊文学。

3.神话作为文本的定义:以神格为中心的语言艺术。

表述为,神话是人类共同体(氏族、部落等)在氏族时代以原始思维为基础,将自然现象与社会不自觉地形象化、人格化,从而集体创造、代代相承的一种以超自然神灵为主角、表征着特定群体的神圣信仰的语言艺术。

4.神话作为语境的定义:以祭司为中心的文化综合体。

可以表述为,神话是人类氏族社会时期人们认识与征服大自然、祭拜与祈求祖宗、展示与拓演社会的一种象征形式;它在讲述和传承的氏族中具有真实性、综合性和神圣性,是以祭司为中心举行的整个氏族参与的社会文化活动。

5.AT分类法:是由芬兰学者阿尔奈提出,美国学者汤普森所完整的一种编制故事类型索引的方法。

国际上将这种方法称为“阿尔奈——汤普森体系”,简称“AT分类法”。

按相对有限的情节类型,将故事进行分类编目。

6.英雄史诗:它是歌颂人类童年时期的民族英雄的传奇武功与光辉业绩的长篇叙事诗,主要描写古代民族形成过程中,氏族、部落或民族之间的战争,主人公都是历史转变时期的民族英雄、部落领袖和原始社会的君主,以及由他们转化而来的新兴奴隶主或封建领主。

英雄史诗产生的时间比创世史诗晚一些。

7.仪式歌:伴随宗教仪式、节日庆典和婚丧礼仪等吟唱的歌谣。

分诀术歌、节令歌、礼俗歌和祀典歌。

8.民间谚语:是人民群众集体创作并广为流传的;是一种简洁凝炼并且定型化的语句;具有一定的认识作用和教育作用。

9.民间谜语:是带有知识性和趣味性的民间韵文作品,是和游戏娱乐分不开的一种口头语言艺术。

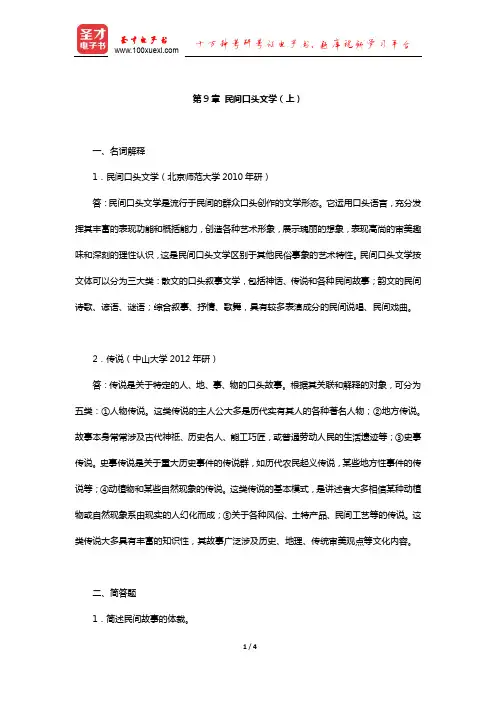

第9章民间口头文学(上)一、名词解释1.民间口头文学(北京师范大学2010年研)答:民间口头文学是流行于民间的群众口头创作的文学形态。

它运用口头语言,充分发挥其丰富的表现功能和概括能力,创造各种艺术形象,展示瑰丽的想象,表现高尚的审美趣味和深刻的理性认识,这是民间口头文学区别于其他民俗事象的艺术特性。

民间口头文学按文体可以分为三大类:散文的口头叙事文学,包括神话、传说和各种民间故事;韵文的民间诗歌、谚语、谜语;综合叙事、抒情、歌舞,具有较多表演成分的民间说唱、民间戏曲。

2.传说(中山大学2012年研)答:传说是关于特定的人、地、事、物的口头故事。

根据其关联和解释的对象,可分为五类:①人物传说。

这类传说的主人公大多是历代实有其人的各种著名人物;②地方传说。

故事本身常常涉及古代神祗、历史名人、能工巧匠,或普通劳动人民的生活遗迹等;③史事传说。

史事传说是关于重大历史事件的传说群,如历代农民起义传说,某些地方性事件的传说等;④动植物和某些自然现象的传说。

这类传说的基本模式,是讲述者大多相信某种动植物或自然现象系由现实的人幻化而成;⑤关于各种风俗、土特产品、民间工艺等的传说。

这类传说大多具有丰富的知识性,其故事广泛涉及历史、地理、传统审美观点等文化内容。

二、简答题1.简述民间故事的体裁。

答:(1)动物故事①动物故事以现实动物为主角。

这些动物没有神奇的能力,但都可以讲话,并具有一定的性格特征。

②部分作品与寓言相近,根据其主角的不同情况,两个体裁可分为如下类别a.野兽和鱼鸟的故事。

这类故事大多表现动物的不同性格和弱小动物战胜强大凶猛的动物。

此外,比较常见的还有关于动物争王位、比赛、借物,以及弱小动物巧妙脱险等内容。

作品大多富有幽默的情趣。

b.家畜的故事。

它们包括家畜和野兽的故事,其中情节比较曲折动人的是《羊吓跑狼》。

c.人和动物的故事。

这类故事有的人和动物一起活动,有的着重表现人和动物的斗争,文化背景比较古老。

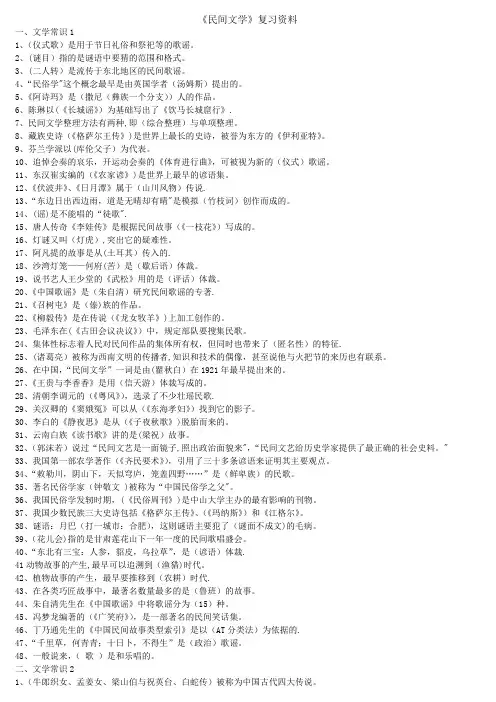

《民间文学》复习资料一、文学常识11、(仪式歌)是用于节日礼俗和祭祀等的歌谣。

2、(谜目)指的是谜语中要猜的范围和格式。

3、(二人转)是流传于东北地区的民间歌谣。

4、“民俗学"这个概念最早是由英国学者(汤姆斯)提出的。

5、《阿诗玛》是(撒尼(彝族一个分支))人的作品。

6、陈琳以(《长城谣》)为基础写出了《饮马长城窟行》.7、民间文学整理方法有两种,即(综合整理)与单项整理。

8、藏族史诗(《格萨尔王传》)是世界上最长的史诗,被誉为东方的《伊利亚特》。

9、芬兰学派以(库伦父子)为代表。

10、追悼会奏的哀乐,开运动会奏的《体育进行曲》,可被视为新的(仪式)歌谣。

11、东汉崔实编的(《农家谚》)是世界上最早的谚语集。

12、《伏波井》、《日月潭》属于(山川风物)传说.13、“东边日出西边雨,道是无晴却有晴"是模拟(竹枝词)创作而成的。

14、(谣)是不能唱的“徒歌".15、唐人传奇《李娃传》是根据民间故事(《一枝花》)写成的。

16、灯谜又叫(灯虎),突出它的疑难性。

17、阿凡提的故事是从(土耳其)传入的.18、沙湾灯笼——何府(苦)是(歇后语)体裁。

19、说书艺人王少堂的《武松》用的是(评话)体裁。

20、《中国歌谣》是(朱自清)研究民间歌谣的专著.21、《召树屯》是(傣)族的作品。

22、《柳毅传》是在传说(《龙女牧羊》)上加工创作的。

23、毛泽东在(《古田会议决议》)中,规定部队要搜集民歌。

24、集体性标志着人民对民间作品的集体所有权,但同时也带来了(匿名性)的特征.25、(诸葛亮)被称为西南文明的传播者,知识和技术的偶像,甚至说他与火把节的来历也有联系。

26、在中国,“民间文学”一词是由(瞿秋白)在1921年最早提出来的。

27、《王贵与李香香》是用(信天游)体裁写成的。

28、清朝李调元的(《粤风》),选录了不少壮瑶民歌.29、关汉卿的《窦娥冤》可以从(《东海孝妇》)找到它的影子。

第一讲民俗概论一、什么是民俗?民俗学发展到今天,有关什么是民俗,什么是民俗学这样一些最为基本的问题仍然没有形成统一的观念。

分析其中原因,正如民俗学家陶立璠所说:“为什么一个看来似乎简单明了的问题,下一个准确的定义却非常困难?关键在于‘民俗’发生在每个人的生活之中,大家又熟视无睹。

”要了解“民俗”这个概念,我们必须要知道作为词汇的“民俗”与作为学科的“民俗”之间是有差异的:作为词汇的“民俗”作为词汇的“民俗”在中国早就出现:《礼记·淄衣》曰:“故君民者,章好以示民俗。

”《管子·正世》曰:“料事务,察民俗。

”《汉书·董仲舒传》:“变民风,化民俗。

”作为学科的“民俗”:民俗一词是有“民”(folk)和“俗”(lore)这两个部分组成,但是从民俗学这个学科诞生的那天起,有关“民”和“俗”的定义的争论就一天也没有停止过,什么是“民”和什么是“俗”的观点非常多,而且不断发展,正因为如此,“民俗”一词的概念的界定也是难以把握,以致于众说纷纭,观点庞杂。

20世纪40年代,美国出版的《民俗、神话与传说的标准辞典》一书,就载有民俗一词的简明定义达21条之多。

比如有文化遗留物说、精神文化说、民间文学说、传统文化说等。

钟敬文先生认为,民俗是人民大众创造、享用和传承的生活文化。

它既包括农村民俗,也包括城镇和都市民俗;既包括古代民俗传统,也包括新产生的民俗现象;既包括以口语传承的民间文学,也包括以物质形式、行为和心理等方式传承的物质、精神及社会组织等民俗。

民俗是在人们的日常生活中靠口头和行为传承的文化模式。

它涵盖了三个方面的内容,即:一、民俗存在于人们的日常生活中;二、民俗是靠口头和行为的方式一代一代传承的;三、民俗在长期的流传过程中已形成了相对固定的文化模式,这种模式制约着人们的思想和行为方式。

二、民俗如何分类?民俗的最早分类标准出现在英国。

英国民俗学会于1890年出版的由高莫主编的《民俗学概论》的分类是:(1)观念和信仰民俗,包括迷信的信念和举动、关于自然物的迷信、关于树木百草的迷信、动物迷信、精怪、禁厌术、土医术、法术和占卜、关于冥界生活的信条和一般迷信等;(2)旧传的风俗,包括节俗、礼俗、嬉戏和地方风俗等;(3)旧传的叙事谭,包括童话、民间故事、趣谈、寓言、深化、叙事曲、民歌、地方传说和旧传等;(4)民间成语,包括韵言、母歌、谜语、谚语、诨名和方言等。

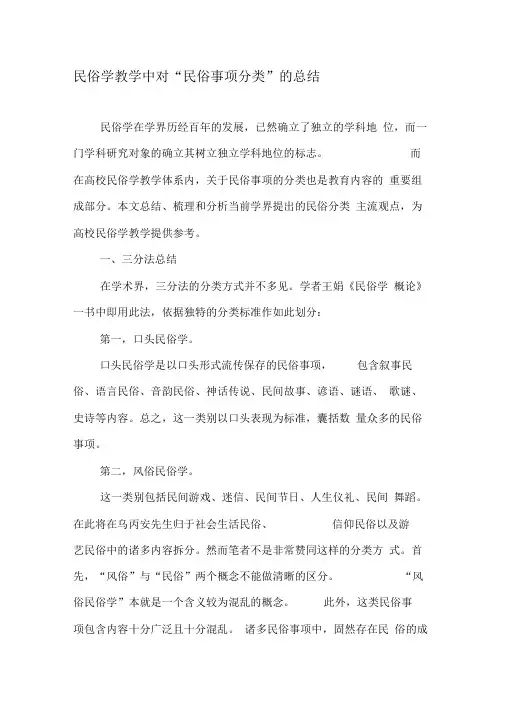

民俗学教学中对“民俗事项分类”的总结民俗学在学界历经百年的发展,已然确立了独立的学科地位,而一门学科研究对象的确立其树立独立学科地位的标志。

而在高校民俗学教学体系内,关于民俗事项的分类也是教育内容的重要组成部分。

本文总结、梳理和分析当前学界提出的民俗分类主流观点,为高校民俗学教学提供参考。

一、三分法总结在学术界,三分法的分类方式并不多见。

学者王娟《民俗学概论》一书中即用此法,依据独特的分类标准作如此划分:第一,口头民俗学。

口头民俗学是以口头形式流传保存的民俗事项,包含叙事民俗、语言民俗、音韵民俗、神话传说、民间故事、谚语、谜语、歌谜、史诗等内容。

总之,这一类别以口头表现为标准,囊括数量众多的民俗事项。

第二,风俗民俗学。

这一类别包括民间游戏、迷信、民间节日、人生仪礼、民间舞蹈。

在此将在乌丙安先生归于社会生活民俗、信仰民俗以及游艺民俗中的诸多内容拆分。

然而笔者不是非常赞同这样的分类方式。

首先,“风俗”与“民俗”两个概念不能做清晰的区分。

“风俗民俗学”本就是一个含义较为混乱的概念。

此外,这类民俗事项包含内容十分广泛且十分混乱。

诸多民俗事项中,固然存在民俗的成分,但风俗习惯并不是这些民俗事项的唯一特点。

因此,这一分类仍有待商榷。

第三,物质民俗学。

这一分类标准将物质形态表现出的民俗事项归类,其中包括民间饮食、民间服饰、民间建筑。

作者将民间美术放入物质民俗之中,笔者认为,此举极为不妥。

民间美术应为民间手工艺的组成,并没有物质民俗的特征,更多的是一种工艺技术。

因而这一分类尚需考证。

二、四分法总结四分法较为多见,如钟敬文先生、乌丙安先生等均同此类。

笔者也较为同意这一分类方式。

1.乌丙安先生是较早提出四分法的学者。

在其《中国民俗学》中,以民俗分类组织全书脉络。

他将民俗事项分作经济的民俗、社会的民俗、信仰的民俗以及游艺的民俗四大类,如下:首先,经济民俗中,其脉络为:在经济的民俗中,着重于体现经济交易的民俗。

在这一分类下,乌丙安先生将交通运输中的民俗传承放置在了交易运输民俗之内,而并非与衣、食、住一起归于消费生活,这种分类方式有着一定的合理性。

《民间文学》知识结构内容梳理●绪论●民间文学定义:民间文学是一个民族在生活语境中集体创作的,在历史中传承发展的语言艺术。

他既是该民族生活思想与感情的表露,有关历史,科学,宗教及其他知识的总结,审美观念和艺术情趣的表现形式,也是一种民族特色的生活文化。

●民间文学性质:1 民族世代传承的非物质文化遗产,民族文化的重要构成部分 2 原始社会的唯一文学 3 下层人民的作品,独立于官方文学和作家文学之外的民间文化形态。

4 与时俱进,本质是当下的生活文化。

●主要载体是口语●民间文学范围:●与通俗文学区分:1.创作者:民间文学是人民大众的集体创作,通俗文学则是个人的创作 2.流传方式:民间文学主要以口语来创作和流传,通俗文学则是书面创作和流传 3.思想倾向:民间文学反应了整个民族或某一群体的思想与情趣,通俗文学反映的内容出自个人生活感受,多与商业因素相关,故其思想和艺术水平也良莠不齐。

●中国民间文学的起源:1.劳动节奏 2.宗教活动仪式行为(神话)3.聊以消遣的传说与故事●神话的起源:既与先民与大自然的斗争有关,也与人类心理特定发展阶段有关。

先民按照自己的形象,将种种力量人格化,神圣化●中国民间文学的丰富遗产●三国时代第一本古代笑话专辑《笑林》、中国四大传说《牛郎织女》《孟姜女》《白蛇传》《梁山伯与祝英台》●少数民族英雄史诗群《格萨尔》《江格尔》《玛纳斯》,创世神话《人类迁徙记》《阿细的先基》《苗族古歌》,传说与长诗《嘎达梅林》《阿诗玛》《孔雀公主》●中国民间文学事业新发展●1920年北大成立《歌谣研究会》,发行《歌谣周刊》、闻一多《伏羲考》、徐旭生《中国古史的传说时代》杨堃《灶神考》●1930年,中国民间文艺研究会成立,出版《民间文学》《民间文艺集刊》●非物质文化遗产:1.口头文学和语言 2.表演艺术 3.民俗活动 4.传统手工艺 5.包括民间信仰在内的民间知识和文化空间 6.2.6●民间文学可分成原生态、再生态、新生态三种类型●英国是民俗学最早的国家之一,1846年,汤姆斯提出民俗这一学科名词,英国有泰勒、弗雷泽、马林诺夫斯基(功能主义学派创始人)●民间文艺学的性质与任务●民间文艺学的国际性:芬兰是当代世界民间文学研究活动的中心●民间文学基本特征●集体性●民间文学由某个民族、地域或历史时期民众共同创作、共同传承而显现出来的特性。

中国民俗学真题及答案2010-07-20 11:24一、单项选择题。

本大题共10个小题,每小题 3.0 分,共30.0分。

在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.节日风俗的产生,直接相关的观念是:()( A )A.尊亲敬祖B.原始信仰C.祛邪止恶D.伦理观念2.端午节的恒定主题是:()( C )A.避瘟B.吃粽子C.纪念屈原D.划龙舟3.在商业民俗中,最古老最原始的交换方式是:()( B )A.行商B.集市C.坐商D.马帮4.坐商的民俗传承,主要表现为()( A )A.幌子牌匾B.固定摊位C.营业时间D.专营商品5.中国民居建筑所具有的共同民俗特点是:()( A )A.聚族而居B.设有堂屋C.设有神龛D.设有照壁6.进入人群仪式称为()( A )A.满月B.洗三C.抓周D.百碎7.以民间风俗习惯为研究对象的人文科学是:()( C )A.民俗学B.人类学C.民间文学D.社会学8.创用民俗学英文“Folklore”的学者汤姆斯是哪个国家的:()( C )A.美国B.法国C.英国D.德国9.人民集体创作和流传的口头文学,叫做:()( D )A.神话传说B.民间戏剧C.民间歌谣D.民间文学10.具有相对稳定的长期传承特点的渔业习俗是:()( A )A.占验习俗B.岁时习俗C.生产时序D.渔业禁忌二、多项选择题。

本大题共10个小题,每小题7.0 分,共70.0分。

在每小题给出的选项中,有一项或多项是符合题目要求的。

1.我国工匠民俗的重要特点,即:()( ABC )A.师承关系的系谱性B.技术传授的封闭性C.生产活动的神秘性D.师徒关系的亲缘化E.工匠来源的地域性2.物质生产民俗主要反映的是人与自然的关系。

它的特征主要表现为:( )( BCDE )A.类型性B.地域性C.季节性D.功能性E.科学性3.原始初民的居住方式,经历过的阶段有:( )( CE )A.半穴居B.干栏式C.利用天然空间D.四合院E.人造居住空间4.诞生仪礼是人一生的开端礼,大体包括()( AB )A.求子仪式B.孕期习俗C.庆贺生子D.脱离仪式E.合入仪式5.我国各民族服饰所体现的社会观念主要有()( ABCD )A.崇宗敬祖,强调礼仪伦常B.求吉心理C.表现民族的自我意识D.成为某种政治观念的载体E.适应生产需要6.物质民俗包括有()( ABCE )A.生产民俗B.商贸民俗C.居住民俗D.人生礼仪E.交通民俗7.民间文学包括的内容主要有:()( ABCDE )A.神话B.民间传说C.民间故事D.民间歌谣E.民间说唱8.民俗正常的扩布要通过哪几个步骤,再置于本民族的文化传统中:()( BCD )A.集体参与B.价值判断C.取舍选择D.加工改造E.独立保存9.我国古代工匠行业习俗主要有哪些方面:()( ABCDE )A.师承制度B.职业行话C.行业禁忌D.祖师崇拜E.艺谚艺诀10.坐商的民俗传承主要表现在:()( ABCDE )A.幌子B.牌匾C.商标D.广告E.商品包装中国民俗学2真题及答案一、单项选择题。

北京师范大学文学院2010年民俗学理论与方法(代码914)真题一、名词解释1.民间口头文学2.坐商3.分家4.艺诀5.《中华全国风俗志》6.仪礼歌二、简答1.以四合院和其他传统民居形式为例,简述其中的民俗意蕴。

2.以节日时的祖先祭祀为例,分析民间信仰的基本特征。

三、论述1.民间社会组织与一般社会组织的区别在哪里,用具体实例分析民间社会组织的目标,组织结构和组织传承的情况。

2.根据当代中国的现实需要,谈一谈民俗学应关心的主要问题和具体的研究方法。

北京师范大学文学院2010年民俗学理论与方法(代码914)真题及详解一、名词解释1.民间口头文学答:民间口头文学是流行于民间的群众口头创作的文学形态。

它运用口头语言,充分发挥其丰富的表现功能和概括能力,创造各种艺术形象,展示瑰丽的想象,表现高尚的审美趣味和深刻的理性认识,这是民间口头文学区别于其他民俗事象的艺术特性。

民间口头文学按文体可以分为三大类:散文的口头叙事文学,包括神话、传说和各种民间故事;韵文的民间诗歌、谚语、谜语;综合叙事、抒情、歌舞,具有较多表演成分的民间说唱、民间戏曲。

2.坐商答:坐商是有固定的摊位和店铺,并有规定的营业时间和专营商品的商业行为。

以大城镇的商业街最为集中。

坐商的民俗传承,主要表现在幌子、字号牌匾、店堂标牌、商标、广告以及商品的包装形式诸方面。

无论是市声、敲击物,还是幌子、匾牌、商标、广告,就其本质而言,都是采用各种方式给消费者传递商品信息,以达到推销产品的目的,在这方面,我国商业民俗活动中有许多值得深入挖掘和总结的经验。

3.分家答:分家是一种宗族组织结构的民俗。

在中国家庭中,分家包括分灶、分居、析产、划分养老送终的义务、设立单独的祭祀。

兄弟分家,通常要邀请没有利害关系的族长及舅爷、姑爷来主持,有的还立下书面契约。

分家时,有些东西是不能分割的,如祖墓、坟山等实物,地望、姓氏等名义;有些东西是不允许分割的,如养膳田、祭田。

分家,一方面是不断地瓜分共同的东西,另一方面也逐渐积聚起一些共同的东西,成为血脉相连的凭证。

民间文学大致范围1.民间文学是一个民族在生活语境里集体创作、在漫长历史中传承发展的语言艺术。

2.原始形态的民间文学有三个方面。

第一,是建立在劳动节奏基础之上,渗透于生活各个方面的歌谣活动,第二是宗教活动中与仪式行为相伴随的神圣叙事,我们今天称为神话,第三是休闲时借以消遣的传说与故事3.中国四大传说《牛郎织女》《孟姜女》《白蛇传》《梁山伯与祝英台》4.1920年以刘半农、沈尹默、周作人等人为中坚的北京大学歌谣研究会。

5.1950年中国民间文艺研究会成立,郭沫若为会长,老舍、钟敬文任副会长,该研究会出版了《民间文艺集刊》和《民间文学》杂志6.非物质文化遗产包括五个方面,第一,口头文学和语言第二,表演艺术第三,民俗活动第四,传统手工艺第五,包括民间信仰在内的民间知识和文化空间7.民间文学可以分为原生态、再生态和新生态三种类型。

8.英国是开展民俗学研究最早的国家之一,1846年英国学者汤姆斯首先提出民俗这一科学名词9.芬兰是当代世界民间文学研究活动的中心。

目前在世界上影响很大的历史地理学派,由于主要是芬兰学者所创造和发扬,因此也称为芬兰学派,按照芬兰学派的方法编纂的《民间故事类型》《民间文学母题索引》,成为民间文学研究的重要工具书。

10.民间文学的主要有集体性,口头性,变异性和传承性四个基本特征11.为什么民间文学有口头性特征?答:民间文学是一种活跃在广大民众口耳之间的特殊的语言艺术,因此又被称为"人民的口头创作"、"口头文学"。

广大民众用口头语言进行文学创作,并在口头传统中将这些作品延续下来,由此形成民间文学口语化的表达方式和口耳相传的传播手段,这就是民间文学的口头性。

12.神话是人类各共同体集体创造。

代代相承的一种以超自然形象为主人公、以特定宗教信仰为内核并为其服务的神圣叙事。

它既是一种经典性的文学体裁,也是远古人类的知识体系和信仰体系。

13.国内外研究者主要从民族、题材、母题三个角度来考察神话的基本形态进而作出科学分类14.三国时代,吴国人徐整《三五历记》记述了混沌之中诞生了巨人盘古15.《风俗通义》记述女娲造人16.神话研究概况p46 17.民间传说具有重要的历史价值,阐述杨家将故事的价值18.民间传说的三个特征①可信性的内容②传奇性的情节③箭垛式的人物形象④相对固定的传承范围19.AT分类法名词解释:国际上称为"阿尔奈--汤普森体系"即按相对有限的情节类型,将故事进行分类编目的一种分类法。