文化生活第一课第一框

- 格式:ppt

- 大小:223.00 KB

- 文档页数:12

第一课丰富的社会生活第一框我与社会1、我们可以通过哪些方式感受社会生活?(P3)①走进农村,我们看到农民在田间辛勤劳作;②来到工厂,我们看到工人在有条不紊地工作;③步入商场,琳琅满目的商品映入眼帘;④参观博物馆,丰富的展品令人震撼;⑤观看升旗仪式,我们感受到身为中国人的自豪……2、感受社会生活有哪些意义?(P4)①我们会与越来越多的人打交道,对社会生活的感受越来越丰富,认识越来越深刻;②我们会更加关注社区治理,并献计献策;③会更加关心国家发展,或为之自豪,或准备为之分忧。

3、★个人与社会的关系?(P4-P5)①个人是社会的有机组成部分。

②人的身份是在社会关系中确定的。

在不同的社会关系中,我们具有不同的身份。

【阳阳老师说明】“个人与社会的关系”这一问题的完整答案应该和P7“为什么说个人离不开社会”这个问题合并。

由于这样笔记会比较乱,我还是按照框题分开来。

4、主要的社会关系有哪几种?(P5相关链接)①血缘关系(如家庭、家族成员之间的关系等)②地缘关系(如同乡、邻居等)③业缘关系(如同学、同事等)【阳阳老师说明】这一部分的相关链接选择题有时会考查第二框在社会中成长1、什么是社会化?(P7相关链接)社会化是指一个人从最初的自然的生物个体转化为社会人的过程。

2、如何理解“人的成长是不断社会化的过程”?(P7)通过父母的抚育、同伴的帮助、老师的教诲和社会的关爱等,我们的知识不断丰富,能力不断提高,规则意识不断增强,价值观念日渐养成,我们逐步成长为一名合格的社会成员。

3、★为什么说个人离不开社会?(P7)①人的成长是不断社会化的过程。

②我们的衣食住行、学习和娱乐等都与社会的方方面面发生着千丝万缕的联系。

③人的生存和发展也离不开社会,每个人都从社会中获得物质支持和精神滋养。

4、亲社会行为有哪些表现?(P8)谦让、分享、帮助他人、关心社会发展5、★为什么要养成亲社会行为?(P8)①青少年处于走向社会的关键时期,我们应该树立积极的生活态度,关注社会,了解社会,服务社会,养成亲社会行为。

我与社会知识点一感受社会生活1.社会生活绚丽多彩走进农村,我们看到农民在田间辛勤劳作;来到工厂,我们看到工人在有条不紊地工作;步入商场,琳琅满目的商品映入眼帘;参观博物馆,丰富的展品令人震撼;观看升旗仪式,我们感受到身为中国人的自豪……一幅幅生动的画卷在我们面前展开,我们的社会生活绚丽多彩。

2.置身社会生活的意义(1)人们在社会交往中形成了各种社会关系。

随着身体的成长、智力的发展、能力的提高,我们的社会生活空间不断延展,我们会与越来越多的人打交道,对社会生活的感受越来越丰富,认识越来越深刻。

(2)我们会更加关注社区治理,并献计献策;会更加关心国家发展,或为之自豪,或准备为之分忧。

知识点二我们都是社会的一员1.“结点”与“大网”个人是社会的有机组成部分。

如果把个人看成点,把人与人的关系看成线,那么,由各种关系连接成的线就织成一张“大网”,每个人都是社会这张“大网”上的一个“结点”。

2.社会关系确定人的身份人的身份是在社会关系中确定的。

在不同的社会关系中,我们具有不同的身份。

例如,我们是父母的子女;我们是老师的学生、同学的同学;在小区里,我们是业主,也是其他业主的邻居;在祖国大家庭中,我们是未来的建设者……出题点一感受社会生活的重要意义【例1】中学生浩轩每天都会观看《新闻联播》,了解国家政策和社会发展动态,他也经常和爸爸一起交流社会热点问题,并时常为社区建设提出好的建议。

这说明随着身体的成长、智力的发展、能力的提高,我们会()①更加认真学习②关心国家发展③认为社会中只有美好的事物④关注社区治理,并献计献策A.①②B.③④C.①③ D.②④【剖析】本题考查对感受社会生活的重要意义的认识。

题干材料中浩轩每天观看《新闻联播》,经常和爸爸一起交流社会热点问题,说明他关心国家发展。

浩轩为社区建设提出好的建议,说明他关注社区治理,并献计献策,②④说法正确;①观点在材料中没有体现,排除;社会中不仅有美好的事物,也有不好的事物,③表述错误。

【教学设计】第一课文化与社会第二框《文化与经济、政治》一、教材分析《文化与经济、政治》是人教版高中政治必修三——文化生活第一单元第一课第二框的教学内容,本课主要评述文化生活对人们交往方式、思维方式和生产方式的影响,说明现代社会中文化与经济、政治相互交融的意义。

二、教学目标(一)知识目标◇理解:文化与经济、政治的关系:经济、政治决定文化,文化对经济、政治有重大影响,文化与经济、政治相互交融◇分析:经济和政治决定文化,文化是一定经济和政治的反映;文化对经济发展具有重要作用,文化是生产力;文化对政治文明建设的推动作用及对公民政治素质和权利意识的作;文化日益成为综合国力的重要标志。

(二)能力目标通过分析文化与经济、政治的关系,培养辩证分析能力(三)情感、态度、值观目标懂得文化在综合国力竞争中的地位和作用,努力学习将来为增强综合国力贡献力量三、教学重点难点文化与经济、政治之间的关系四、学情分析我们的学生属于平行分班,学生的基础知识较为薄弱,所以讲解时需要详细。

五、教学方法1、自学探究。

以课本的简单提示为线索,深入探究文化与经济、政治的相互交融,探究文化在综合国力竞争中的地位和作用。

2、集体讨论。

针对当前国际竞争的实质,探讨我国应如何发展文化产业、发展文化生产力、增强文化竞争力;讨沦为更好地应对文化竞争,作为中学生目前应做好哪些准备。

六、课前准备1、材料搜集与整理2、导学案的印制七、课时安排:1课时八、教学过程(一)预习检查、总结疑惑检查落实学生的预习情况并了解学生的疑惑,使教学更具针对性。

(二)情景导入、展示目标教师导入:上节课我们学习了什么是文化以及文化的作用,今天这节课我们就来学习文化、经济、政治三者的关系,我们来看这节课的学习目标。

多媒体展示学习目标,强调重难点。

(三)合作探究、精讲点拨一、相互影响:在经济的基础上探究活动一:在日常生活中,处处可以感受到文化与经济、政治的相互影响。

(1)你能对上述活动按经济、政治、文化分类吗?(2)也许有些内容难以归类.你的理由是什么?(3)你和你的家人有过类似的经历吗?能够从中感受到文化的作用吗?探究提示:(1)经济活动包括:到银行贷款买房或承包一片林地、开一家小餐馆。

第一课文化与社会第二框文化与经济、政治一、学习目标1、知识目标(1)识记文化与经济、政治的关系(2)理解文化与经济、政治的辩证关系2、能力目标培养学生运用全面的、辩证的观点分析问题的能力3、情感、态度与价值观目标(1)增强培养文化素养的意识和自觉性(2)理解文化在综合国力竞争中的地位和作用,培养学生为增强综合国力贡献力量的意识二、学习重难点1、怎样理解文化与经济、政治的关系2、文化在综合国力竞争中的地位和作用如何三、知识准备1、经济、政治、文化三者的关系如何?经济、政治和文化是____的三个基本领域。

____是基础,____是经济的集中表现,____是经济和政治的反映。

一定的文化是由一定的____、____所决定,又反作用于一定的政治、经济,给予政治、经济以重大____。

2、文化与经济、政治相互交融的表现有哪些?文化与经济相互交融。

在经济发展中,____的作用越来越重要,为推动经济建设,发展____、培养各种____、提高劳动者____越来越重要。

图书出版、影视音像等文化产业迅速崛起,文化消费更加丰富,____在现代经济的总体格局中的作用越来越突出。

文化与政治相互交融。

随着民主和法制建设的发展,人们为了参与政治生活,需要更高的____。

反对文化____的斗争,成为当代国际____的重要内容。

3、文化在综合国力竞争中的地位及作用怎样?我国应该如何对待文化建设?在综合国力中,经济实力、军事实力等物质力量是____,但民族精神、民族凝聚力等精神力量也是____文化越来越成为民族凝聚力和创造力的____,越来越成为____竞争的____。

我国是世界上最大的发展中国家,要在激烈的国际竞争中立于不败之地,必须把____作为社会主义现代化建设的重要战略任务,激发全民族文化创造力,大力弘扬民族精神,提高国家文化软实力,为经济建设提供正确的____、不竭的____和强大的____。

四、学习内容(二)、文化与经济、政治1、相互影响:在经济的基础上(1)、经济、政治和文化是社会生活的三个基本领域(2)、经济、政治和文化之间的关系课堂探究:经济决定文化,所以文化的任何一个方面都不可能超越经济的发展。

第一单元生活智慧与时代精神第一课 美好生活的向导第一框 生活处处有哲学课后篇巩固提升随堂巩固训练一、选择题1.远古时期,人类与山川、鸟兽以及草木为伍,敬畏和依赖大自然,认为只有与大自然融为一体、和谐相处,才能“近取诸身、远取诸物”,从而逐步形成了“天人合一”理念。

这表明( )A.哲学智慧产生于人类的实践活动B.认识世界、办好事情需要哲学智慧C.哲学是从人的头脑中凭空产生的人类与山川、鸟兽以及草木为伍,敬畏和依赖大自然”,讲的是人类的生产生活实践,在此基础上,逐步形成了“天人合一”理念,表明哲学智慧产生于人类的实践活动,A项符合题意;B项与题意不符;C项说法错误;哲学思维并不都是人类的情感体验,D项说法错误。

2.面对频繁发生的地震,人们不可避免地思考一系列带有哲学性质的问题:为什么会发生地震?人们能否遇到地震?如何把地震的损失降至最低?这表明( )A.哲学是指导人们生活得更好的艺术B.实践活动是为了适应哲学发展的需要C.真正的哲学可以使我们正确地看待自然面对频繁发生的地震,人们不可避免地思考一系列带有哲学性质的问题”,这表明哲学源于人们在实践中对世界的追问和思考,D项符合题意;A、C两项与题意不符;B项颠倒了哲学与实践活动的关系。

3.学习了《生活与哲学》之后,同学们的视野开阔了,思维更加科学、活跃。

以下是几位同学学习之后的感受,其中正确的是( )①哲学并不神秘,哲学就在我们身边 ②哲学比较神秘,一般人是不能掌握的 ③哲学博大精深,需要在实践中去理解和应用 ④哲学学好了,其他学科自然也就学好了A.①④B.②③D.①③,只要留心思考,就会发现它与我们的生活、与我们置身于其中的自然和社会密切相关,它总是自觉或不自觉地影响着我们的学习、工作和生活,①正确,排除②;哲学理论抽象,需要在实践中理解和应用,③正确;④说法绝对。

4.马克思认为,哲学是现世的智慧,是“文化的活的灵魂”。

亚里士多德认为,哲学应追求“头等智慧”。

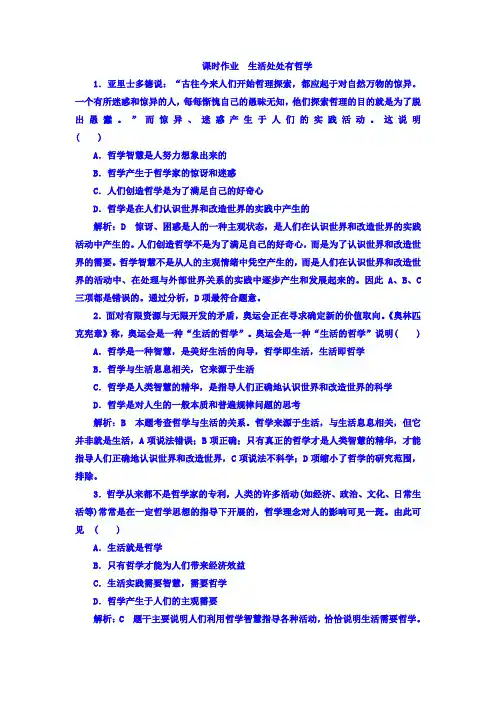

课时作业生活处处有哲学1.亚里士多德说:“古往今来人们开始哲理探索,都应起于对自然万物的惊异。

一个有所迷惑和惊异的人,每每惭愧自己的愚昧无知,他们探索哲理的目的就是为了脱出愚蠢。

”而惊异、迷惑产生于人们的实践活动。

这说明( )A.哲学智慧是人努力想象出来的B.哲学产生于哲学家的惊讶和迷惑C.人们创造哲学是为了满足自己的好奇心D.哲学是在人们认识世界和改造世界的实践中产生的解析:D 惊讶、困惑是人的一种主观状态,是人们在认识世界和改造世界的实践活动中产生的。

人们创造哲学不是为了满足自己的好奇心,而是为了认识世界和改造世界的需要。

哲学智慧不是从人的主观情绪中凭空产生的,而是人们在认识世界和改造世界的活动中、在处理与外部世界关系的实践中逐步产生和发展起来的。

因此A、B、C 三项都是错误的。

通过分析,D项最符合题意。

2.面对有限资源与无限开发的矛盾,奥运会正在寻求确定新的价值取向。

《奥林匹克宪章》称,奥运会是一种“生活的哲学”。

奥运会是一种“生活的哲学”说明( ) A.哲学是一种智慧,是美好生活的向导,哲学即生活,生活即哲学B.哲学与生活息息相关,它来源于生活C.哲学是人类智慧的精华,是指导人们正确地认识世界和改造世界的科学D.哲学是对人生的一般本质和普遍规律问题的思考解析:B 本题考查哲学与生活的关系。

哲学来源于生活,与生活息息相关,但它并非就是生活,A项说法错误;B项正确;只有真正的哲学才是人类智慧的精华,才能指导人们正确地认识世界和改造世界,C项说法不科学;D项缩小了哲学的研究范围,排除。

3.哲学从来都不是哲学家的专利,人类的许多活动(如经济、政治、文化、日常生活等)常常是在一定哲学思想的指导下开展的,哲学理念对人的影响可见一斑。

由此可见 ( )A.生活就是哲学B.只有哲学才能为人们带来经济效益C.生活实践需要智慧,需要哲学D.哲学产生于人们的主观需要解析:C 题干主要说明人们利用哲学智慧指导各种活动,恰恰说明生活需要哲学。

我与社会【学习目标】1、理解社会生活的范围。

2、对社会生活的态度。

3、理解个人与社会的关系。

4、人的身份是通过社会关系确定的,社会关系不同,身份不同。

【重点难点】重点:关注社会生活,增进关心社会的兴趣和情感。

难点:养成亲社会行为,积极参与社会活动。

【自主学习】1.人在生产、生活和交往过程中逐渐形成了错综复杂的。

随着身体的成长、智力的发展、能力的提高,我们的不断延展,我们会与越来越多的人打交道,对的感受越来越丰富,认识越来越深刻。

2. 是社会的有机组成部分。

3.社会关系从建立的基础可以分为、、。

4.人的身份是通过确定的,在不同的中,我们具有不同的。

5.通过哪些方式了解社会生活?6.人与社会的关系是怎样的?【课时达标】1..社会生活是丰富多彩的,下列属于社会生活范围的有()①农村②工厂③商场④理发馆A.①②③B.①②④C.②③④D.①②③④2.日新月异的社会发展对个人素质提出了新的要求,为了适应新的社会生活,我们要( )①学会学习②学会生存③学会交往④学会做人A .②③B .①④C. ①②③④D. ②③④3. 中学生小明在学校积极参加学校组织的各种活动,在节假日经常到十字路口帮交警疏导交、到敬老院帮助孤寡老人、去景点做志愿者……,对于小明的做法,认识错误的是()A.会更加关注社区治理,并献计献策B.对社会生活的感受越来越丰富、认识越来越深刻C.能让自己成为一个名人D.人的成长离不开社会4. 我”有爸爸、妈妈、爷爷、奶奶、外公、外婆、叔叔、阿姨、舅舅、姑姑、老师、同学、邻居、伙伴、父母的同事、老师的老师等等。

这表明()A.我们的生活不幸福,因为人情关系太复杂B.如果把整个社会看作一张大网,我们每个人都是社会这张“大网”上的一个“结点”C.我们要经常请客D.我们生活在一个和谐稳定的社会中5.在家庭,我们是子女,在学校,我是学生,外出旅游,我们是游客,在商场,我们是顾客……,这说明()①个人是社会的有机组成部分②人的身份是通过社会关系确定的③在不同的社会关系中,我们具有不同的身份④人的成长离不开社会A. ①②B. ③④C. ②③D. ①④6.材料分析题小华感觉这个周末自己忙碌而又充实,早上他与几个同学到敬老院帮助工作人员打扫,中午把自己从报纸上裁剪的节约用水的漫画张贴到小区的宣传栏中,晚上与爸爸一起观看“天舟一号”的发射过程。

高一政治必修二第一课第一框人民民主专政教案一、教学目标(一)学问目标1、识记国家的本质、我国的国家性质、人民民主专政的特点。

2、理解人民民主专政的本质、民主与专政的关系。

3、运用生活实际说明我国民主的广泛性和真实性,分析坚持人民民主专政的意义。

(二)实力目标从详细材料入手,逐步提高辩证分析实力、理论联系实际实力和从现象到本质的实力。

(三)情感、看法与价值观目标通过学习体会社会主义制度的优越性,激发爱国热忱,坚决坚持人民民主专政的立场。

二、教学重点人民民主专政的国家性质,人民民主的广泛性、真实性,坚持人民民主专政的意义。

教学难点:民主与专政的关系。

三、教学过程(一)引入新课同学们知道,我国是人民民主专政的社会主义国家,在这样性质的国家中,我们公民处于什么地位,有哪些政治权利、政治义务,如何参与国家政治生活?本课将我国的国家性质、公民的权利义务、参与政治生活的基本原则等方面去揭开国家政治生活的神奇面纱。

(二)进行新课学生做探究活动一老师点评:1、从国家政权方面看,国家政权从驾驭在大地主大资产阶级手中,并为其服务,转变为驾驭在人民手中,为广阔人民服务。

2、民主具有广泛性和真实性。

二、广泛、真实的民主1、国家的基本理论(1)国家是阶级冲突不行调和的产物和表现。

老师活动:引导学生探讨,从历史上看,国家是在什么条件下产生的?它的产生、存在有什么作用?学生活动:思索问题,探讨后作出进行点评。

老师点评:国家是由于生产力发展出现私有制,从而产生阶级、阶级对抗,统治阶级为镇压被统治阶级抗拒而建立的暴力机关。

由此可见国家之本质。

(2)从本质上讲,国家是经济上占统治地位的阶级进行阶级统治的工具,阶级性是国家的根本属性。

老师活动:请同学们阅读教材第5页“专家点评”,了解国家性质的有关常识。

学生活动:阅读课本。

(3)国体与其确定因素。

国家的性质又称国体,是由占统治地位的阶级的性质确定的。

(引导学生思索说明什么问题?)依据国家性质不同,可分为奴隶制国家、封建制国家、资本主义国家、社会主义国家。