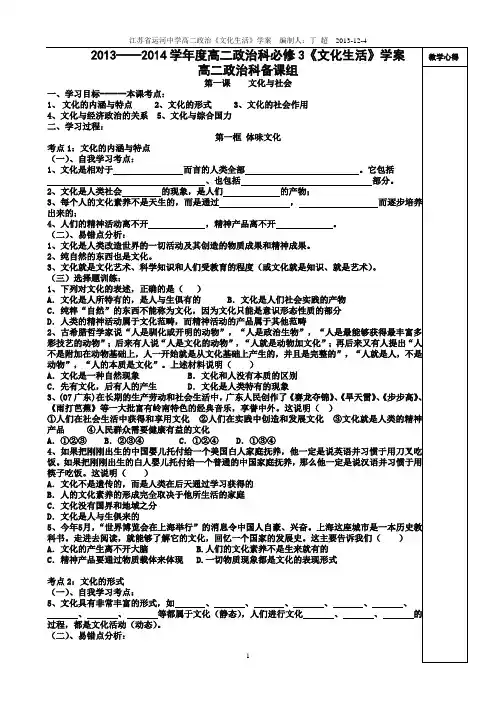

(完整版)文化生活第一课第一框学案

- 格式:doc

- 大小:148.01 KB

- 文档页数:3

第一课文化与社会第一框体味文化【课时安排】【教学时间】【教学目标】知识与能力:过程与方法:情感、态度与价值观:【教、学方法】【重、难点】【课前预习】课前问题导学:阅读教材思考并在相应的地方做出记号1、文化的含义、特点?2、文化的作用?【合作探究】【课前导读和探究】(一)什么是文化文化(culture)一词在西方来源于拉丁文cultura,原意是农耕及对植物的培育,自15世纪以后,逐渐扩展到对人的品德、能力等方面的培养,具有了“教化”的涵义。

当前得到公认的最早的文化定义是英国人类学家爱德华·泰勒在其著作《原始文化》中的界定:“文化,就其在民族志中的广义而言,是个复合的整体,它包含知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和个人作为社会成员所必需的其他能力及习惯”。

文化不是先天的遗传本能,而是后天通过学习得到的经验和知识;不是自然存在物,而是经过人类意识作用加工出来的东西。

(视频展示)--认识文化现象,体会体味文化8月10日晚,第二届青奥会开幕式在南京市奥体中心举行。

来自河南少林塔沟武术学校988名学员,参加了开幕式3个篇章6个节目的演出,尤其是压轴节目《筑梦》,120名高空威亚在地面400名学员的配合下,上下翻飞、腾空飞跃,并组成了各种不同的造型(问题思考)--请你谈谈你对青奥会开幕式的看法——图片展示,我国的不同文化(使学生对文化有了整体印象,时时有文化,处处有文化)(阅读梳理)--认真阅读教材内容,梳理领会文化(一)文化“万花筒”(1)文化形式:多种多样(2)文化现象:,,即文化具有普遍性(3)文化各具特色:不同的,有不同的,也有不同的文化环境(二)文化是什么⑴文化的内涵①含义:②内容:既包括意识形态性质的部分,又包括非意识形态的部分。

⑵文化的特点①从文化的产生看:②从个人文化素养的形成看:③从文化的载体看:(3)文化的外延静态看:文化具有非常丰富的形式,如:、、、、、、、、。

动态看:人们进行的过程,都是文化活动。

1.1.1《体味文化》导学案班级:姓名:【学习目标】1.了解文化现象的普遍存在,知道不同区域的文化呈现各自特有的色彩;2.理解文化的内涵及其特点;3.了解文化的多种形式,理解文化的社会作用。

【课前预习】一、文化“万花筒”1.从时间上看,文化现象____________;从空间上看,文化现象__________。

2.不同的区域,有不同的自然环境,也有不同的__________。

文化生活,无不呈现出各自____________。

***文化现象具有普遍性,无处不在,无时不有;文化现象具有独特性,各有特色。

***二、文化是什么1.文化是相对于______、______而言的人类全部______活动及其______。

其中,既包括世界观、人生观、价值观等具有__________性质的部分,又包括自然科学和技术、语言和文字等______________的部分。

2.文化是__________特有的现象。

文化是由人所创造、为人所特有的。

纯粹“自然”的东西不能称为文化。

有了人类社会才有文化,文化是__________的产物。

3.文化是人们的一种素养。

每个人所具有的文化素养,不是天生的,而是通过对__________的体验,特别是通过____________、接受______________而逐步培养出来的。

人们在__________中创造和发展文化,也在社会生活中__________文化。

4.人们的精神活动离不开________活动,精神产品离不开________载体。

***文化活动不是一种纯粹精神的活动,而是一种依托物质载体的活动。

文化是人类社会所特有的现象,但并非意味着人的文化素养是在社会中自然而然形成的。

***三、文化的力量1.文化具有非常丰富的形式,如思想、理论、信念、信仰、道德、教育、科学、文学、艺术等都属于文化;人们进行文化______、______、______、______的过程,都是文化活动。

文化是一种__________力量。

教学过程(一)预习检查、总结疑惑检查落实学生的预习情况并了解学生的疑惑,使教学更具针对性。

(二)情景导入、展示目标本课导言告诉我们,“文化”虽然是一个我们十分熟悉的词汇,但我们却不一定真正懂得“文化”的真正内涵。

比如,有人认为文化是知识,有人认为文化是艺术。

本课就此提出问题:究竟什么是“文化”?要求我们从“文化”的内涵(即什么是文化)与文化的力量(即文化的作用)两个方面去探究。

(三)合作探究、精讲点拨1、文化“万花筒”文化的形式和现象(PPT图片展示)总结:①在当代社会生活中,文化的表现形式多种多样;②在人类社会发展中文化现象无时不在、无处不在;③人人都有自己的文化生活,都呈现出各自独有的色彩。

2、文化是什么讨论:引导学生对文化的理解(1)文化的含义广义的文化:对人类改造世界的一切活动及其创造的物质成果和精神成果的统称。

与“文明”的含义相近。

狭义的文化:专指文学艺术和科学知识或指人们受教育的程度。

我们讲文化生活,这里的“文化”是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。

内容:①文化实质上是精神现象,不同于经济和政治。

②文化包括意识形态部分和非意识形态部分。

补充:什么是意识形态和非意识形态?(2)文化的特征(事例引入)特点一:文化是人类社会特有的现象A、由人所创造,为人所特有。

B、纯粹“自然”的东西不能称为文化。

C、文化是人们社会实践的产物。

(图片引入)特点二:文化又是一种文化素养人的文化素养不是天生的,而是通过社会实践特别是文化知识教育而逐步培养出来的。

(讨论引入)特点三:人们的精神活动离不开物质活动,精神产品离不开物质载体。

第一课第一框《体味文化》一、学习目标识记文化的内涵及特点,了解文化无时不在、无处不在。

理解文化是一种精神力量,是综合国力的重要标志。

运用马克思主义全面的、辩证的观点分析问题。

培养学生重视自身文化素质的意识和为增强综合国力贡献力量的意识。

二、学习重点和难点文化的概念及特点、文化的力量三、研学流程(一)、情境·体验中新社太原8月30日电由山西博物院、甘肃省博物馆、武威市博物馆和高台县博物馆共同举办的“陇右遗珍——甘肃汉晋木雕艺术展”30日在山西博物院开展,此次共展出129件(组)距今2000多年的稀世木雕,它们见证着东西方文化交流最鼎盛的时期。

体味文化由此展开,认真探求本课的内容,相信你们一定会有意想不到的收获。

(二)问题导学1.文化现象:回顾人类社会发展历程,文化现象;环顾我们身边的生活,文化现象。

2.文化特色:不同区域,有不同的自然环境,也有不同的;文化生活呈现出各自特有的色彩。

3.文化的内涵是什么?包括哪两部分?文化的特点有哪些?4.文化的形式有哪些?文化的实质是什么?5.文化的社会作用?(P9)(三)、合作探究(重点突破)探究活动一:材料:(1)工人、农民从事生产活动.(2)参加学校运动会(3)参加演讲、辩论会(4)购买蔬菜水果 (5)某国议员竞选(6)浏览网站,领略世界各地风土人情上述材料中哪些属于文化现象?探究活动二:重点突破:文化的社会作用(一方面文化怎么发挥作用,即文化如何转化为物质力量,另一方面文化作用的发挥表现在两个方面:个人、民族和国家)材料一:近年来,一些城市开展城市精神的讨论与提炼,如重庆市经过多次研究提炼后将“登高涉远、负重自强”这八个字确定为城市精神的表述语;青岛将市民精神提炼为:“诚信、博大、和谐、卓越”;济南市城市精神为:“诚信、创新、和谐”……这些城市精神既富有时代特色,又展示了城市自身的文化内涵。

材料二:某市市委书记在参加讨论会时指出“城市的发展最终还是以文化论输赢”,并提出各级党委和政府要高度重视“文化竞争力”,要把文化建设作为做大做强城市的强大推动力。

第一课文化与社会第一框体味文化课前预习案一、学习目标1、知识目标识记文化的含义、文化的特征以及文化的形式2、能力目标培养学生全面分析问题和辩证分析问题的能力3、情感、态度与价值观目标(1)增强学生培养文化素养的意识和自觉性(2)懂得文化在综合国力竞争中的地位和作用,努力学习,将来为增强综合国力贡献力量二、学习重难点1、什么是文化?文化具有哪些表现形式?2、怎样理解文化的社会作用?三、知识准备1、什么是文化?它包括哪两个方面?文化是相对于经济、政治而言的人类全部____及其产品。

文化既包括____、____、____等意识形态性质的部分,又包括自然科学和技术、语言和文字等____。

2、如何理解“文化是人类社会特有的现象”?文化是人类社会特有的现象。

文化是由____所创造、为人有特有的,纯粹“自然”的东西不能称为文化。

有了____才有文化,文化是人们____的产物。

3、文化的实质是什么?文化的力量表现在哪些方面?文化是一种精神力量,不仅表现在________历程中,而且表现在民族和国家的历史中。

4、文化的形式有哪些?什么是文化活动?文化具有非常的形式,如思想、理论、____、____、____、____、____、____、____等属于文化;人们进行生产、传播、积累的过程,都是文化活动。

四、学习提纲及内容(一)、体味文化1、文化万花筒(1)文化形式:多种多样(2)文化现象:无时不在,无处不在。

(3)文化特色:不同区域的文化各有特色。

2、文化是什么(1)文化的概念______________________________________。

特别提醒:第一:纯粹“自然”的东西不能称为文化,而人们游山玩水则属于文化活动。

第二:“文化”一词在实际运用中具有多义性,把握“文化”的含义主要从以下三方面入手:①广义的“文化”是对人类改造世界的一切活动及其创造的物质成果和精神成果的统称,用来区分自然现象和社会现象以及区分自然界的物质运动和人的活动。

第一课文化与社会第1框体味文化导学案班级姓名一、明确目标引导过程1、知识目标:了解文化现象的普遍存在、文化的形式,识记并理解文化的含义、特征,理解文化作为一种精神力量对社会发展产生的深刻影响。

2、能力目标:提高理论联系实际和合作探究能力;联系直接参与文化活动,提高综合比较和参与实践的能力。

3、情感目标:体察广大人民的文化需求,领悟文化与社会生活的紧密关系,增强培养文化素养的意识和自觉性。

二、自主学习筑牢基础(一)阅读P4-5,文化“万花筒”,了解文化现象1、现象:回顾人类社会发展历程,文化现象;环顾身边的生活,文化现象。

2、特色:不同的区域,有不同的自然环境,也有不同的,呈现的色彩。

(二)阅读P6-7,文化是什么,了解文化的含义、特征1、文化的含义(1)内涵:文化是相对于而言的人类全部及其产品。

(2)外延:文化既包括、人生观、等具有性质的部分,又包括和技术、和文字等的部分。

2、文化的特征(1)从文化与人类社会的关系看,是特有的现象。

文化是人类的产物。

(2)从文化与个体的关系看,是一种。

文化素养是通过社会生活的体验,特别是通过参与、接受教育而逐步培养出来的。

人们在创造和发展文化,也在中获得和享用文化。

(3)从物质载体与精神产品的关系看,人们的离不开物质活动,精神产品离不开。

(三)阅读P8-9,文化的力量,了解文化的作用1、文化的形式文化具有非常丰富的,如思想、理论、信念、信仰、、教育、科学、文学、艺术等都属于文化;人们进行文化生产、传播、的过程,都是。

文化是一种。

2、文化的作用(影响)文化作为一种,能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为,对产生深刻的影响。

这种情况,不仅表现在个人的成长过程中,而且表现在的历史中。

三、合作探究提升能力【实例探究一】理解文化的含义和特点材料一:“石头上刻着名人名言,石头是物质的,但表现的是精神内容。

”材料二:“文彦博数豆”是我国古人对未成年人教育的典型事例,说的是小时候文彦博放两个罐子,做了错事就放黑豆在罐中,做了好事就放红豆在罐中,每天检查红豆和黑豆数目,日积月累,红豆越来越多,长大后文彦博成为宋朝的一代名相。

第七课第一框、永恒的民族精神1.中华文化的力量,集中表现为,始终是维系中华各族人民共同生活的精神纽带,支撑中华民族生存、发展的精神支柱,推动中华民族走向繁荣、强大的精神动力,是中华民族之魂。

2.民族精神是一个民族在和基础上形成的优秀文化传统的结晶。

3.在五千年的发展过程中,中华民族形成了以为核心,、、、的伟大民族精神。

4. 是中华民族精神的核心,它贯穿于民族精神的各个方面。

民族精神的各个方面无不体现这个主题。

5.爱国主义不是抽象的,而是的,作为中国人民千百年来形成的对祖国的浓厚感情,在不同的历史时期,爱国主义有共同的要求,也有不同的历史内涵。

在当代中国,爱国和本质上是一致的。

,是新时期爱国主义的主题。

6、中华民族精神,以爱国主义为核心,展示了中华民族的和,凝结了中华民族共同的,是中华民族永远的。

第二框、弘扬中华民族精神1、近百年来,中华民族精神的丰富和发展,主要体现在的历程中,体现在的各个时期。

2.在新民主主义革命时期,,就已成为现代中华民族精神的主体,具有浓厚的、鲜明的和。

例如,、、、、,都是这个时期中华民族精神的突出体现。

3.新时期,中国共产党继续弘扬中华民族精神,不断为中华民族精神增添新的时代内容,把中华民族精神提升到一个新水平。

、、、和等,都是这个时期民族精神的突出表现。

4.当前,面对世界各种思想的相系激荡,要使全体人民始终保持昂扬向上的精神状态,必须更高地,把作为文化建设极为重要的任务。

5.弘扬和培育中华民族精神,是的必然要求。

是、的必然要求。

是的需要。

6..今天,我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。

、,是我们必须面对的时代课题。

第七课同步训练一、选择题2005年9月,中央党校组织部副部长赵长茂在《软实力支撑中国崛起》一文中指出:“要破除限制软实力发簪的种种障碍,继承和发扬优秀的民族文化传统,吸收发达国家有益的文明成果,进一步繁荣发展以马克思主义为核心的哲学社会科学,整合各种资源,塑造民族精神,促进我国软实力的不断提升。

4、邓小平理论、科学发展观就是文化。

△考点3:文化的社会作用(一)、自我学习考点:△6、文化作为一种,能够在人们、的过程中转化为。

对社会发展产生深刻影响。

这种影响,不仅表现在,而且表现在。

(二)、易错点分析:5、文化是物质力量。

6、文化对社会产生深刻影响,促进社会发展。

(三)选择题训练:6、开发原生态文化资源、发展旅游经济的成功经验表明:()①原生态文化具普遍的积极价值②原生态文化具有传播和发展的价值③文化的价值就在于能否创造经济价值④原生态文化能满足人们的物质需求A.① B.② C.②④ D.①②③④7、自2008年4月起,南京博物院免费对公众开放。

博物馆作为人类遗产的保护和传播机构,是一个国家、一个民族传播和展示其文明成就和发展水平的重要窗口,是促进经济社会协调发展和人的全面发展的重要阵地。

材料表明()①精神产品离不开物质载体②优秀文化促进经济、政治的发展③文化是社会实践的产物④文化是一种重要的精神力量A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④第二框文化与经济、政治△考点4. 文化与经济、政治的关系(一)、自我学习考点:1、文化与经济、政治相互影响(1)经济是,政治是经济的,文化是经济和政治的。

(2)一定的文化由一定的政治经济。

一定的文化一定的政治经济,给予经济政治以重大的影响,促进社会的发展,阻碍社会的发展。

(3)文化有其自身的和相对的。

文化并不是始终与经济发展亦步亦趋的。

2、文化与经济、政治相互交融(1)文化与相互交融:在经济发展中,的作用越来越重要;为推动经济建设,发展教育事业、培养各种越来越重要;文化产业、文化生产力在现代经济的总体格局中的作用越来越突出。

(2)文化与相互交融:随着民主和法制建设的发展,人们为了参与政治生活,需要更高的文化素养;世界范围内反对文化霸权主义的斗争,成为当代国际政治斗争的重要内容。

(二)、易错点分析:1、经济、政治决定文化,文化促进经济、政治。

2、文化的发展始终与经济的发展亦步亦趋。

编制:秦冬梅审核:徐传强教师寄语:良好的开始是成功的一半。

一、学习目标1.知识目标:(1)了解不同区域有不同的文化环境;(2)懂得文化的内涵,理解文化是人类社会特有的现象;(3)理解文化作为一种社会精神力量对社会发展产生的深刻影响。

2.能力目标:(1)学会观察文化生活,提高认识和分析文化现象的能力;(2)了解文化现象,能够结合当今社会精神的宣传说明文化的精神力量;(3)提高对不同性质的文化现象进行比较鉴别的能力。

3.情感态度价值观:关注文化生活,增进学生积极参与文化生活的情感二、重点和难点文化的内涵(重点);文化是一种精神力量(难点)三、基础知识预习1.文化现象的特点:⑴文化现象,。

⑵不同的区域,有不同的自然环境,也有不同的。

2.文化的内涵和特点(1)内涵①从本质上看:文化属于精神范畴,文化是相对于经济、政治而言的人类全部_____________ _。

②从范围上看:文化既包括世界观、人生观、价值观等具有_______________的部分,又包括自然科学和技术、语言和文字等______________________的部分。

(2)特点①文化是人类社会特有的现象,是人们____________________的产物。

②每个人的文化素养不是天生的,而是通过,特别是。

③人们的精神活动离不开,精神产品离不开_______________ 。

3.文化的力量(1)实质:文化是一种社会精神力量。

(2)作用:文化作为一种精神力量,能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为_______________。

(3)表现:文化对社会发展产生深刻的影响,不仅表现在______的成长历程中,而且表现在____________________的历史中。

自主、合作学习探究一:同学甲:文化就是知识,人们常说这个人有文化就是指的他很有知识。

如果一个人从来都没有读过书,那他就一定是个没文化的人。

同学乙:文化并不仅仅是印在书本上的知识,电影中的画面和故事、各种摄影作品、建筑、文艺节目等虽然不是书本知识,但也应该属于文化的内容。

第四单元发展中国特色社会主义文化第八课走进文化生活第一框色彩斑斓的文化生活【课前预习案】【我的预习】一、当代文化生活素描1.当代文化生活的特点随着和的发展,人们的文化生活日趋多样化,当代文化生活日益呈现出的特点。

2.文化生活色彩斑斓的原因(1)现代的发展(2)社会主义的发展。

二、文化生活的“喜”与“忧”1.文化生活可喜的变化(1)原因:和的发展(2)表现:满足人们日趋多样的文化需求,充实人们的;传播;引导人们树立正确的价值观念,提高;引导人们的,推动生产的发展。

2.令人忧虑的现象(1)原因:文化市场的和传媒的。

(2)表现:生产、销售的文化产品;以荒诞、庸俗的内容迎合;有些媒体热衷于“新闻炒作”和传播“绯闻轶事”。

(3)要求:加强文化市场管理和引导。

文化市场越活跃,文化产品越丰富,文化生活越繁荣,越不能放任自流,越需要、。

三、发展人民大众喜闻乐见的文化1.当代人们文化需求的特点(1)特点:随着经济社会发展和人民生活水平的提高,人们的文化需求呈现出、、的特点(2)要求:提供、的文化产品。

2.我们倡导的大众文化(1)内涵:面向、反映的利益与呼声,为人民大众所的社会主义文化。

(2)性质:的、的社会主义文化。

【我的疑惑】第一框色彩斑斓的文化生活【课堂探究案】【课堂探究】探究一当代文化生活素描知识生成以“缤纷网购e尚生活”为主题的中国常熟服装城首届网货交易会在常熟举行。

此次网交会线上和线下活动精彩联动,线上交易会以“裙彩飞扬”、“让帅哥飞”和“快乐六一”三大主题活动对会员产品进行集中推广。

1.现代异彩纷呈的青年女装男装与上世纪70、80年代的一色“学生蓝”“小红花”形成鲜明的对比,这从一个小切口反映了当代文化生活的什么特点?2.中国常熟服装城首届网货交易会正式上线对服装文化市场的发展有什么样的作用?1.当代文化生活的特点2.文化生活色彩斑斓的原因探究二文化生活的“喜”与“忧”知识生成远离“文化垃圾”,让鹤城每个角落溢满书香。

第一课文化与社会导学案【使用说明与方法指导】1.依据导学案,认真研读课本,作好标记和勾画,标注关键词,记住最基本的概念原理。

2.在理解教材的基础上,初步掌握文化的内涵,文化与政治经济的关系等重点知识。

把握教材体系【学习目标】1、深刻理解并熟记文化的概念与文化与经济、政治、综合国力的关系,提高全面和辩证分析问题的能力。

2.坚持理论联系实际的方法,独立思考,合作学习,探究说明现代社会中文化与经济、政治的相互交融的意义。

3.增强文化竞争的意识,激情投入,享受学习的快乐。

【预习案】(必做)自主学习自主探究一、教材助读:1、(1)列举社会生活经济、政治、文化三大领域的现象,区分哪些是文化现象(2)概括文化是什么(含义及特点)2、概括文化的力量(作用):3、文化与政治经济的关系:(在课本标注并记忆)(1)文化与经济、政治相互影响①经济是基础,政治是经济的集中表现,文化是经济和政治的反映。

②文化反作用于政治、经济,给予政治、经济以重大影响。

(2) 文化与经济、政治相互交融。

①文化与经济相互交融(经济文化化、文化经济化)②文化与政治相互交融(政治文化化、文化政治化)4、文化与综合国力的关系(1)文化在综合国力竞争中的地位和作用(2)提高文化竞争力的必要性和重要性(3)怎样提高文化竞争力判断、改错:1.西双版纳的植物王国属于文化现象。

()2. 每个人所具有的文化素养,不是天生的,而是后天自发形成。

()3.[来源经济是基础,一定的文化由一定的经济所决定,意味着文化与经济的发展是同步的。

():学_科_网Z_X_X_K]【构建本课知识体系】课堂探究案一、质疑探究(具体要求:分解概念;证明原理;分析问题;质疑解惑。

具体过程:讨论、展示、点评、质疑、拓展。

20分钟)探究一 2013年2月20日,CCTV揭晓2012年度感动中国人物,航空英模罗阳、最美女教师张丽莉等获奖。

10多年来,“感动中国”已评选出100多位“给人以力量、给人以鼓舞”的人物和群体,在社会上产生了巨大而深远的影响。

《文化生活》导学案第一课文化与社会第一框《体味文化》课前预习学案一、预习目标预习“体味文化”这一框,了解文化的内涵以及文化的作用。

二、预习内容(一)文化“万花筒”阅读教材,感受文化的丰富多彩,文化的多样性。

1. 文化现象无时不在,无处不在2. 不同区域的文化各有特点(二)文化是什么阅读教材6—7页相关内容,思考文化的内涵是什么?文化的特点有哪些?1.文化的内涵2.文化的特点(三)文化的力量阅读教材8~9页的内容,思考一下:怎样认识文化的力量?1. 文化具有非常丰富的形式2. 文化是一种社会精神力量阅读教材第8页《共产党宣言》问世对社会主义运动产生的影响的相关内容。

思考一下文化的力量。

3. 感悟文化的力量三、提出疑惑同学们,通过你的自主学习,你还有哪些疑惑,请把它写在下面空白的地方。

四、挑战自我(一)选择题1.下列现象属于文化现象的是()①一年一度的校园艺术节②社区的诗社、文学社、合唱团、舞蹈队、时装表演队等③参观历史文物④参加精神文明共建活动⑤文化卫生科技“三下乡”活动A. ①②③B. ①②③④C. ②③④D. ①②③④⑤2.以下关于文化生活的描述,不正确的是()A. 繁华的都市与新兴的城镇有丰富的文化生活B. 偏远山区没有文化生活C. 文化生活无处不在D.文化生活融于社会生活之中3.文化是人类社会特有的现象,主要是指()①文化是由人创造的②有了人类社会才有文化③文化是人们社会实践的产物④文化是指纯粹“自然”的东西A. ①②③B. ①②④C. ②③④D. ①②③④4.我们每个人所具有的文化素养()A. 是天生的B. 是父母的遗传C. 是在接受教育中形成的D. 是从社会生活的体验中,特别是通过参加文化活动、接受知识文化教育而逐步培养出来的5.纯粹“自然”的东西不能称为文化,是因为()A. 文化是人类社会特有的现象B. 自然界先于人类社会产生和存在C. 人是自然界发展的产物D. 自然科学不属于文化范畴6.下列对文化是一种精神力量的理解正确的是()A. 文化决定物质,是第一性的东西B. 文化的精神力量对社会发展产生的影响只表现在民族和国家的历史中C. 文化能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为物质力量D. 有了文化,经济和政治就自然会获得发展7.1848年,马克思和恩格斯合著的《共产党宣言》问世以来,它作为科学社会主义第一个纲领性文件,对世界范围内的社会主义实践产生了不可估量的影响。

第一课文化与社会1.1体味文化学习目标知识目标:了解文化表现方式的多样性;明确文化概念。

能力目标:提高文化欣赏和主动参与健康向上的文化活动的能力,培养分析文化现象的能力。

情感、态度价值观目标:参与积极向上的文化生活,提高自身文化素养;感受文化力量,体会建设中国特色社会主义文化的重要性。

重点难点文化的涵义知识梳理(一)文化“万花筒”1.文化形式:多种多样2.文化现象:___________、______________3.文化特色:不同区域的文化特色(二)文化是什么1.相对于_______、_______而言的人类全部____________及其产品,既包括___________________________________________,又包括___________________________。

2.文化是______________特有的现象3.个人所具有的文化素养,不是__________的4.文化现象实质上是__________________(三)文化的力量1.文化具有丰富的______________2.文化是一种精神力量3.认识文化的力量知识归纳1.文化的内涵与特点(1)内涵:文化是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。

可结合以下图解掌握。

(2)特点:①是人类社会特有的现象,是人们社会实践的产物,纯粹“自然”的东西不能称为文化。

②文化素养不是天生的,而是通过对社会生活的体验,特别是通过参与文化活动、接受文化知识教育而逐步培养出来的。

③人们的精神活动离不开物质活动,精神产品离不开物质载体。

文化是通过物质活动或物质载体体现出来的。

2.文化的形式静态思想、理论、信念、信仰、道德、教育、科学、文学、艺术等动态人们进行文化生产、传播、积累的过程,都是文化活动3.文化的社会作用(1)文化作为一种精神力量,能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为物质力量,对社会发展产生深刻的影响。

第一课第一框体味文化一、学习提纲(阅读材料回答下列问题)

(一)文化“万花筒”

1.文化形式:多种多样。

2.文化现象:回顾人类社会发展历程,文化现象;环顾我们身边的生活,文化现象。

即文化具有普遍性。

3.文化生活:不同区域,有不同的自然环境,也有不同的;文化生活呈现出各自特有的色彩。

★(二)文化的内涵和特点

1.文化本质上是一种精神现象

(1)内涵:“文化生活”的“文化”是相对于、而言的人类全部及其。

(2)外延:包括世界观、人生观、价值观等具有的部分,又包括自然科学和技术、语言和文字等的部分。

(3)广义上的“文化”与狭义上的“文化”的不同:

前者指人类改造世界的活动及其创造的和;后者专指和科学知识,或指人们的程度。

我们所讲的“文化生活”中的“文化”,发展中国特色社会主义文化中的“文化”,是同的。

它既不同于那种广义的“文化”,也不同于那些狭义的“文化”。

2.文化的特点:文化是一种社会现象

(1)文化是特有的现象。

文化是由人所创造、为人所特有的。

纯粹“自然”的东西不能称为文化。

有了才有文化,文化是。

(2)每个人的文化素养不是天生的,而是通过对,特别

文

化

一

般第二单元是什么为什么

第一单元

文化概念的界定文化的意义:文化与经

济、政治

文化发展的一般过程文化的传承(传播、继承)与创新

中

华

文

化第四单元怎么看怎么办

第三单元

中华文化的精髓文化的认同:中华民

族精神

文化建设的基本要求文化的选择:当代文化

生活

是通过参与、接受而逐步培养出来的。

(3)人们的精神活动离不开,精神产品离不开。

★(三)文化的力量(作用)

1.文化具有非常丰富的形式,如思想、理论、信念、道德、教育、科学、文学、艺术都属于;人们进行文化生产、传播、学习、积累的过程,都是。

2.文化的作用

文化作为一种,能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为,对社会发展产生深刻的影响。

这种影响,不仅表现在的成长历程中,而且表现在和的历史中。

二、课堂探究

1.判一判:不同区域的文化没有共同之处。

()

提示:错误。

不同区域的文化既有各自特色,又有共同之处。

2.判一判:文化现象无时不在、无处不在,所以一切现象都是文化现象。

()提示:错误。

文化是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。

纯粹“自然”的东西不能称为文化。

3.文化是一种社会精神力量,能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为物质力量,对社会发展产生深刻的影响。

提醒:文化具有双重性。

先进、健康的文化对人和社会具有促进作用;落后、腐朽的文化则对人和社会起阻碍作用。

笼统地认为“文化促进人的发展、文化促进社会的发展”,这种观点是错误的,忽视了文化的双重性。

4想一想:文化作为一种精神力量,可以直接转化为物质力量吗?

提示:文化是一种精神力量,而“精神”转化为“物质”是有条件的。

这个条件就是人的实践,如果没有人的实践,精神永远是精神,精神不会自动转化为物质力量。

三、典型例题分析

1.为了更好地传承徽州文化,黄山市启动“百村千幢”古民居保护利用工程。

有关专家指出,这样做不仅可以守住古村落、古民居的“筋、骨、肉”,还可以传承徽州文化的“精、气、神”,真正使古村落、古民居流传后世。

这说明() A.文化是人类特有的现象B.社会文化离不开物质载体

C.文化是社会实践的产物D.文化是一种社会精神力量

答案B。

解析本题考查文化的特点。

材料强调古村落、古民居对徽州文化传承的重要性,即物质载体对文化的影响,B项符合题意;A、D两项本身正确,但不符合题意;材料强调的是“民居”与文化的关系,而非文化的创造与产生,C项不符合题意。

2、电视连续剧《钢铁年代》以工业建设史为大背景,通过鞍钢工厂甚至幸福大院这个小窗户,透过主人公的命运和人生,让观众得以一窥那个激情燃烧的年代,鼓舞着有梦想的人们坚持不懈,勇敢前进。

这表明()

A.文化具有丰富的表现形式B.文化推动社会发展

C.文化是一种精神力量D.文化是一种物质力量

答案C。

解析《钢铁年代》属于文化作品,通过播放《钢铁年代》鼓舞着有梦想的人们坚持不懈,勇敢前进。

这表明文化是一种精神力量,C项符合题意;A项与题意不符;文化有先进与落后之分,先进文化推动社会发展,B项说法错误;文化是一种精神力量,D项说法错误。

四、模拟高考题

1.在人类社会的发展历程中,文化现象无时不在、无处不在。

下列属于文化现象的是()

A.太阳和月亮B.长江和黄河C.泰山和黄山D.长城和故宫2.晋东南一带的民歌,调式古朴;晋东北地区的民歌,音调高亢,有雄浑之感;晋南地区的民歌,时代气息浓郁,感情热烈;晋中地区的民歌,灵活自由、富于变化。

山西民歌的这些特点表明()

A.不同区域的文化具有各自特色B.文化是人类社会实践的产物C.文化是人类社会特有的现象D.文化现象无处不在

3.在陕北地区,以往由于交通不方便,这里的生产、经贸全靠驴、骡驮运,脚夫们长期行走在寂寞的山川沟壑间,便顺乎自然地以唱歌自娱,逐渐形成了一种风格鲜明的山歌品种——“信天游”。

这表明()

A.文化是人们社会实践的产物B.文化作品直接产生于人民大众C.只有民间艺术才有持久的魅力D.不同区域文化各有特色

4.我们通过电脑网络、阅读书籍、欣赏艺术品、参观历史文物,都可以从中透视人们的精神世界和精神生活。

这说明()

A.人们的精神活动离不开物质载体B.文化是人类全部精神活动及其产品C.文化促进人的全面发展D.文化是一种精神力量

5.20世纪末,四川全兴集团宣称,在对成都锦江水井街的酿酒车间实施环保改造时,发现了600年前的古代酿酒作坊遗址。

于是他们追溯历史,把文化掺在酒里卖,抓住多次文化事件树立水井坊品牌形象,仅仅用七年时间便取得了骄人的

营销业绩。

这表明()

A.文化作为精神力量决定着社会的发展

B.文化作为精神力量深刻影响着社会的发展

C.文化对社会发展始终具有积极的作用

D.文化作为精神力量是物质力量的反映

6.15岁的广州中学生陈想突然萌发出“我要办春晚”的念头并迅速组织实施,这场由中学生自编自导自演的独具创意的春晚,很快受到包括CCTV在内的全国百余家新闻媒体、青春杂志和门户网站热捧。

“中学生春晚”随即成为百度热搜词和广州高考调研试题。

中学生春晚在酷六网独家首发不到两小时点击超过三万。

材料反映了文化的哪些特点?

答案:1——5:DAAAB

6.(1)文化是人类社会特有的现象,是人们社会实践的产物。

“中学生春晚”是人类特有的文化现象,是中学生实践的产物。

(2)每个人所具有的文化素养,不是天生的,而是通过对社会生活的体验,特别是通过参与文化活动、接受文化知识教育而逐步培养出来的。

人们在社会实践中创造和发展文化,也在社会生活中获得和享用文化。

“中学生春晚”有利于培养当代中学生的文化素养。

(3)人们的精神活动离不开物质活动,精神产品离不开物质载体。

“中学生春晚”的播放离不开物质载体。