严复翻译理论

- 格式:ppt

- 大小:863.00 KB

- 文档页数:19

论严复及其“信、达、雅”的翻译标准摘要:严复是中国历史上首位提出“信、达、雅”翻译标准的翻译家,其翻译活动和翻译思想对中国近代翻译事业的发展产生了极为重大的影响。

严复的翻译理论经过广大学者的层层解读和分析,被赋予了许多新的内涵。

但有的解读较为片面,甚至是对原观点的曲解和误读。

严复对“信、达、雅”的原始表达精明扼要,从其原始表达入手,我们可以摒弃学术界对“信、达、雅”片面的认识,对这一翻译理论经典有更深入的了解和体会。

关键词:严复;“信、达、雅”;翻译标准作为近代最著名的翻译家之一,严复不仅翻译了一大批重要的西方学术著作,产生了深远的影响,而且还根据自己的翻译实践,提出了对翻译工作有巨大启迪意义的翻译主张,其中尤以“信、达、雅”备受推崇,对翻译界乃至整个学术界产生了巨大的影响。

本文主要研究严复的生平以及他对“信、达、雅”翻译标准的原始表达,以期对翻译实践能有建设性的指导作用。

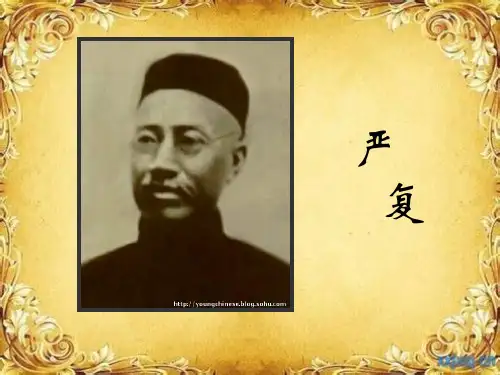

一、个人简介严复(1854-1921),近代中国杰出的启蒙思想家、西学大师、翻译家、教育家、诗人。

1854年1月8日,出生于福建南台苍霞州。

7岁时,严复被父亲送到外地读书,两年后回故乡随其五叔祖严奎昌学习《大学》《中庸》之类的儒家经典,打下了扎实的中国传统文化基础。

后远赴英国留学,进入英国格林里治大学海军学院深造。

两年后回国,被李鸿章调入北洋水师学堂任总教习。

甲午中日战争中中国的失败让严复深受刺激,满怀爱国热情的他将眼光投向西方,开始了他翻译和介绍西方知识的重要工作。

历史上对严复也有很高的评价。

康有为称严复“译《天演论》为中国西学第一者也”(《与张之洞书》)。

蔡元培也说:“五十年来介绍西洋哲学的,要推侯官严几道为第一。

”(《五十年来中国之哲学》)《天演论》中,“物竞天择,适者生存”四个字,时至今日仍然为人们所熟知,对中国人的思维方式、行为方式都产生了深远的影响。

戊戌变法失败后,严复辗转于京、津、沪、皖等地,既执教讲学又专心著述,并首次明确提出了“信、达、雅”的翻译标准,开创了中国翻译史上的新纪元。

关于严复翻译原则的文献摘要:一、引言二、严复的翻译原则1.信、达、雅2.直译与意译的平衡3.保持原文风格三、严复翻译原则的实践与影响1.翻译实践2.对后世翻译工作的影响四、结论正文:严复是一位清朝末年的著名翻译家,他的翻译原则对我国翻译事业产生了深远的影响。

本文将对严复的翻译原则进行探讨。

严复提出翻译原则为“信、达、雅”。

首先,“信”是指翻译要忠实于原文,准确传达原文的信息。

其次,“达”是指翻译要通顺、易懂,让读者能够顺畅地理解原文的意思。

最后,“雅”是指翻译要优美、文雅,保持原文的风格。

这一原则为后来的翻译工作者提供了指导。

在翻译实践中,严复力求在直译与意译之间找到平衡。

直译是指按照原文的形式和意义进行翻译,而意译则是更注重传达原文的意义,适当牺牲原文的形式。

严复认为,过于追求直译会导致译文生硬、不自然,而过于意译则可能使原文失去原有的韵味。

因此,在翻译过程中,严复努力在直译与意译之间寻求最佳方案。

此外,严复强调在翻译过程中要保留原文的风格。

他认为,每部作品都有其独特的风格,翻译时应尽量保持这种风格,使读者能够在阅读译文时感受到原文的魅力。

为此,严复在翻译时注意选用恰当的语言和表达方式,使译文既忠实于原文,又能体现原文的风格。

严复的翻译原则在实践中得到了很好的体现,他的译作具有很高的艺术价值。

同时,严复的翻译原则对后世翻译工作产生了深远的影响。

许多翻译工作者都以严复的翻译原则为指导,努力提高自己的翻译水平。

总之,严复的翻译原则具有很高的指导意义。

他的“信、达、雅”翻译原则为后来的翻译工作者提供了准则,他的直译与意译平衡观念以及保留原文风格的要求,使他的译作具有独特的艺术价值。

第四章翻译理论常识简介4 . 2 我国传统译论要点1) 严复的“信、达、雅”:信:“忠实”,即“意义不倍(背)文本”,忠实于原文意义。

达:“流畅”,即不拘泥与原文形式,尽译语之能事以求原意明显,使译文通顺达意。

雅:“古雅”,原本指当时能登大雅之堂的文言文,一种古雅文体,即“用汉以前字法、句法” ( 严复 ) 。

从这个意义上说,严复的求“雅”实则是讲究“修辞”,讲究译文表达要有“文采”。

严复的的翻译实践:“与其伤雅,毋宁失真”,重在一个“雅”字,并不十分注重“信”:“译文取明深义,故词句之间,时有所颠倒附益,不斤斤于字比句次”。

严复在其《天演论· 译例言》中对“信、达、雅”解释得非常清楚,就是“修词立诚”(信)、“词达而已”(达)、“言之无文,行之不远”(雅),“三者乃文章正轨,亦即为译事楷模,故信达而外,求其尔雅”。

所谓“行远”,就是提倡用“用汉以前字法、句法”这一所谓“桐城派”的古文体译书,已能让当时的文人士大夫普遍接受的效果。

这一点,王佐良先生曾说的极其透彻:“严复的翻译是有目的的,就是要引起他所认为真正有影响的人,即知识分子的注意……他所翻译的书都是形成西方资本主义社会思想体系的经典著作。

他知道这种思想,对当时沉缅于中古世纪迷梦中的知识分子来说,等于一味苦药。

所以,他用知识分子所欣赏的古雅文体给苦药裹上一层糖衣,使它容易下咽。

所谓‘雅'也者实际上是严氏的推销术。

……果然,不出数年,他的译作赢得了广大的读者,他的思想攻势取得了成功”(王佐良:关于文学翻译答客问,《翻译通讯》1983/10 )。

他翻译的《天演论》,其文本实际是一种“信息型”功能的社科哲学读本,严复为了实现他特定的翻译目的,人为地在文本中设置了一些戏剧性场景,以增强吸引力迎合当时士大夫们的口味。

例如,他将原文中很平白的一句译为:It may be safely assumed that, two thousand years ago, before Caesar set foot in Southern Britain , the whole country-side visible from the windows of the room in which I write,…赫胥黎独处一室之中,在英伦之南,背山而面野。

浅谈严复的“信、达、雅”翻译原则任何时代,任何大师的翻译都离不开社会背景,个人经历,自身修养,因此我们在谈及严复的翻译原则时需要对他的教育经历,所处时代进行略析。

严复是我国近代翻译史上学贯中西、划时代意义的教育家,翻译家,也是我国首创完整翻译标准的先驱者。

严复吸收了中国古代佛经翻译思想的精髓,并结合自己的翻译实践经验,在《天演论》译例言里鲜明地提出了“信、达、雅”的翻译原则和标准。

“信”(faithfulness)是指忠实准确地传达原文的内容;“达”(expressiveness)指译文通顺流畅;“雅”(elegance)可解为译文有文才,文字典雅。

这就是严复著名的翻译三原则,对后世的翻译理论和实践产生了深远的影响。

严复在《天演论》中提到:“译事三难:信,达,雅。

求其信已大难矣,顾信矣不达,虽择犹不择也,则达尚焉。

海通以来,象寄之才,随地多有;而任取一书,责其能与于斯二者,则已寡矣。

其故在浅尝,一也;偏至,二也;辨之者少,三也。

”所谓“信”,即是忠实、准确、无误;“达”,即是达意、通顺、流畅。

而对“雅”却是众说纷纭,往往难以达成一致共识。

有人将其理解为“典雅”、“高雅”;有人理解为“文采”、“雅致”;有人理解为“风格”、“韵味”。

所以在具体讨论“雅”字之前,需要了解“雅”在中国古语中的含义。

雅者,古正也。

是正确,合乎规范的一种标准。

我认为这三原则是一种相辅相成,相得益彰的关系。

在翻译时,要做到忠实于原文,能够切实表达作者的思想感情,抓住主旨要点,具有可信度,当然,要语意通顺,流畅顺达,能够使读者明白作者所想表达的丰富情感,翻译是一门艺术,是一门科学,是一种信息的传递,思想的表达,这就需要一种标准,一种规范。

因此,后来的翻译家们都一直遵循翻译的基本准则和规范,力图使自己的翻译符合标准,都或多或少的受到了严复这三原则的影响。

现今,对于翻译的准则和规范是数代人经过不断改进和学习总结出来的,但是依然沿袭了严复的“雅”的思想内涵,即在“信”、“达”的基础上,在潜移默化中遵循着一种准则与规范,当然也会结合时代的特色,这从另一方面也告诉我们,我们在关注和研究某位思想家,翻译家的翻译作品时除了要知道是否做到忠实于原文,是否通顺流畅,也要了解翻译家的教育背景,家庭环境,社会影响等,这样才能评价翻译家是否遵循一种准则与规范,翻译的作品是否是经典。

严复的翻译思想及对其艺术性和创造性的拓展摘要:自人类有了文化交流就有了翻译工作者,近代最具代表性的人物当属严复,本文通过介绍严复的生平以及简单的介绍了他的翻译思想后,分析了在严复理论之下现在翻译理论的两点拓展:艺术性和创造性。

关键词:严复翻译思想创造性艺术性一、严复的文学翻译思想只要提及严复翻译思想,绝大多数翻译评论者唯一能想到的就是“信、达、雅”这一著名的翻译三字经。

这看似简单的三个字组合一举成为影响中国翻译界长达百年之久的翻译原则和标准,在我国翻译界产生巨大影响。

“信”体现的价值是“真实”,“达”体现的价值是“理解”,“雅”体现的价值是“明晰”。

二、严复翻译理论发展下的文学翻译的艺术性和创造性1文学翻译的艺术性文学是一种语言艺术,它是作家根据自己的世界观和审美观在内容和形式的统一中再现的生活现实,用以满足读者的认识要求、思想要求和审美要求。

作为文学翻译,它的基本任务自然与文学创作相同。

中国现代文学家茅盾先生在全国第一次文学翻译工作会议上说过:“文学的翻译是用另一种语言,把原作的艺术意境传达出来,使读者在读译文的时候能够像读原作一样得到启发、感动和美的感受。

这样的翻译,自然不是单纯技术性的语言外形的变易,而是要求译者通过原作的语言外形,深刻体会了原作者的艺术创作的过程,把握住原作的精神,在自己的思想、感情、生活体验中,找到最适合的印证,然后,运用适合与原作风格的文学语言,把原作的内容与形式正确无误地再现出来。

”这里与严复先生所说的信有所相同,但更高于这个“信”,因为它不但是忠于原作品更重要的是根据自己的对原文的理解用符合群体语言审美的标准再现出来。

2文学翻译的创造性继严复先生后又有很多研究者对翻译理论进行了深刻的研究,对其有很具体的理论解释。

对于严先生所提出的创造性,国内外好多学者对这一看法有更深刻的阐述。

让我们具体的来看一看,翻译者在翻译文学作品时,大部分要超越时间和空间的局限性。

海德格尔认为,超越历史和时间的纯粹客观性理解是不存在的,理解着的历史性使其对世界上的事物的认识必然带着先入之见。

翻译的定义翻译是许多语言活动中的一种,它是用一种语言形式把另一种语言形式里的内容重新表现出来的语言实践活动。

这一活动分为口头和书面两种形式。

翻译是一门艺术,是语言艺术的再创作。

同一个人会有不同的译法,当然不同的人对于同一原著的译本也各有千秋,这充分体现了翻译的艺术性。

翻译是一门永无止境的艺术,因为原著的创作不受语言形式的限制,而翻译要考虑到对原文的忠实。

实际上,翻译并不比创作容易,有时甚至更难,这就是翻译美的所在,艺术的体现,本质的展示。

翻译的标准关于翻译的标准,早在汉朝和唐朝就有“文”与“质”之争。

主张“文”的翻译家强调翻译的修辞和通顺,重在可读性。

主张“质”的翻译家强调翻译的不增不减,重在忠实性。

这两种都具有片面性。

我国比较全面的翻译标准是清代翻译家严复的“信”“达”“雅”,即忠实于原著,译文流畅,文字典雅。

对于“雅”,严复解释是有其特定的接受对象的,以“信”传达思想内容,以“达”做到语言流畅,以“雅”使译文有较高的接受度。

在此基础上翻译进一步发展提出了“三美论”—意美,言美,形美。

结论对于翻译,特别是关于严复的标准有些启示和想法:启示:1、翻译的标准不是永恒的。

翻译的标准来自于翻译实践,来自于当时社会政治气候和人们的意识形态。

2、目标,对象第一,翻译标准第二。

任何人进行翻译活动时优先考虑的事做事的目的和对象,其次是翻译标准。

3、树立正确的翻译观。

我们应该不忽视任何一种言之有理的见解或学说,并对之加以分析,推断;去粗存精,去伪存真。

目的在于建立我们自己的翻译理论体系。

想法:1、三字标准对翻译中在现原文的形式和整体风格强调不够。

“信”字仅指对原文思想内容的忠实,基本上不涉及形式方面,至于风格方面,严复使用汉以前的古雅文体去译近代的科学著作风格很难保持与原作一致。

2、对三字标准相互之间的关系阐述不清。

翻译的首要标准是信或忠实,而严复倾向于将“达”置于“信”之上。

3、三字标准下缺乏具体标准。

不同的文体有不同的“信”,用衡量小说的翻译标准来评价诗歌必然难以得出正确的结论。

谈严复翻译理论中的“信、达、雅”译事三难:信,达,雅。

求其信已大难矣,顾信矣不达,虽择犹不择也,则达尚焉。

海通以来,象寄之才,随地多有;而任取一书,责其能与于斯二者,则已寡矣。

其故在浅尝,一也;偏至,二也;辨之者少,三也。

——严复严复(1854.1.8—1921.10.27)原名宗光,字又陵,后改名复,字几道,汉族,福建侯官人,曾担任过京师大学堂译局总办、上海复旦公学校长、安庆高等师范学堂校长,清朝学部名辞馆总编辑。

他是清末很有影响的资产阶级启蒙思想家,翻译家和教育家,是中国近代史上向西方国家寻找真理的“先进的中国人”之一。

“信达雅”的大概意思,在我的理解下用较为通俗的语言解释大意为:能够对原文实现基本还原(信),能够流畅的向读者表达原作者的意思(达),拥有文笔优美,富有文采(雅)。

严复先生在自己的翻译工作中总结出了“信达雅”这个完整的原则体系。

这个体系对中国的翻译史有着巨大的贡献。

“译事三难:信、达、雅。

求其信,已大难矣。

”严复在这里就说明了翻译文章的时候就算只翻译出原文的意思,能够忠于原文,已属不易。

他接下去又详细解释说,翻译时不光要对原文要忠实,还要对译文要通顺,还要文雅。

有时为求译文通顺,不免要颠倒原文字句,甚至在原文之外,还要斟酌补足。

这种补足,只是发挥原意,绝非节外生枝。

有些原文的含义很是艰深,难得理解,他便要在这些句的前后,酌加“引衬”,以便使得原文的意思可以明显。

他不说“解释”,也不说“说明”,而说“引衬”,是很有道理的。

“引”是“引伸”,“衬”是“帮衬”,即帮助的意思,所以“引衬”,是说多加几个字进去,以助了解。

他说“信而不达,虽译犹不译也”。

可见单是忠实于原文,而译文不能表达,便失去了译介的作用。

令人看不懂的文字,无论内容怎样好,也是无用的。

他为求译文通顺,采用了四种办法:(一)颠倒原文字句。

(二)有时补足一点。

(三)遇到原文长句,采用意译。

(四)原文含义深奥的地方,便酌加引衬。

·纪念严复《天演论·译例言》刊行一百周年·序沈苏儒著《论“信、达、雅”——严复翻译理论研究》罗 新 璋 “译事三难信达雅”,严复在《天演论》初刻本“刻讫寄津覆,乃为发例言”,破题这句话,可能连他自己也没想到,以其论译几于道,一言而为天下法!“《天演论》为中国西学第一者也”(康有为语),其《译例言》在中国译界也起了第一等作用。

照李泽厚说法,《天演论》是在马克思主义传播中国以前的所有译作中影响最大的一本书。

随着“向西方寻找真理”历史作用的完成,严译《天演论》在今天更多具有历史研究的价值,而其《译例言》随着译事的兴盛与译学的兴起,不仅具有历史价值,而且依然具有现实意义。

《严复传》作者王经过考证,认为《天演论》是在甲午战争失败的刺激下开始翻译,初稿至迟在光绪二十一年(1895)译成。

“迨书成,顾惟探赜叩寂之学,非当务之所亟,不愿问世也。

而稿经新会梁任公、沔阳卢木斋诸君借钞,皆劝早日付梓,”至光绪二十四年(1898)始出版,事见《译例言》。

从译成到出书的三、四年间,几道先生一方面继续“做”他的天演论,同时“将全文神理,融会于心”,不断推敲译文。

“如此书上卷导言十余篇,仆始翻`卮言’,而钱塘夏穗卿曾佑病其滥恶,谓内典原有此种,可名`悬谈’。

及桐城吴丈挚甫汝纶见之,又谓`卮言’既成滥词, `悬谈’亦沿释氏,均非能自树立者所为,不如用诸子旧例,随篇标目为佳。

于是乃依其原目,质译`导言’,而分注吴之篇目〔如察变第一,广义第二〕于下,取便阅者。

”与师友切磋中,集思广益。

具体到这本书的翻译,可谓“自具衡量”,备极谨严的。

至于总的译书方法,鲁迅先生说过,“严又陵为要译书,曾经查过汉晋六朝翻译佛经的方法”;六朝“达”而“雅”,“他的《天演论》的模范就在此。

”六朝时期“译界第一流宗匠”鸠摩罗什(344—413),其所译经,“文虽左右,旨不违中”;严复对自己译书,不云笔译,题曰“达旨”,若合符契!又觉得自己太“达”的译法,实非正法,便搬出“什法师有云:学我者病”,以为开脱。

解读《论信达雅:严复翻译理论研究》作者:董月来源:《文艺生活·文海艺苑》2015年第03期摘 ; 要:本文以《论信达雅:严复翻译理论研究》一书为基础,阐述“信达雅”在翻译中的内涵。

关键词:严复;信达雅中图分类号:H059 ; ; ; ;文献标识码:A ; ; ; ;文章编号:1005-5312(2015)09-0090-01严复于众人而言,耳熟能详,其著名翻译思想“信达雅”更是闻名中外。

然而一直以来,对于其翻译理论却并没有深刻理解,知之甚少。

幸而读得此书,得以对严复及其翻译理论重新认识。

该书是我国第一部研究信达雅的综合性总结式专著,共分七章——绪论,严复的“信、达、雅”说,各家对“信、达、雅”说的评价及各种新说,在我国流传较广的几种外国译学学说,从翻译的本质看“信、达、雅”,从翻译的实践看“信、达、雅”,继承和发展“信、达、雅”学说。

我主要阅读了第二、五、六、七章,对严复及其翻译思想有了以下几点新的认识。

一、严复“信、达、雅”说诠释“信、达、雅”出自于严复的《天演论》的《译例言》,这篇《译例言》相当于《译者前言》,它说明了译者在翻译中所遵循的原则和翻译的宗旨,以便和读者沟通,助于读者的阅读。

这篇《译例言》种所表述的要点是:翻译要做到“信” “达”“雅”。

这是翻译的原则和标准。

“信”是最重要的,“信”意为忠实原文,严复认为“信”在形式和内容上都应力求忠实于原文的意思,但往往为了内容上的忠实而不得不牺牲形式上的忠实。

“达”,就是通达、明达,就是把原文的内容(意义、信息、精神、风格等)在译文中很好地表达出来,使译文的读者能够充分理解原意。

这样做到了“达”,才能说做到了“信”。

“信矣不达,虽译犹不译也。

”这就是“信”和“达”的关系。

“雅”,就是讲究修辞、要有文采、要“雅正”。

值得指出的是,严复认为“信、达、雅”是一个相互密切联系、相互依存的整体,但三者之中又有相对主次关系即:“信”是最主要的,但“信”而不“达”,等于不译,在这种情况下,“达”就成为主要的了。

严复“信、达、雅”翻译思想综述摘要:严复在少年时代有一段留学经历,这让其对英语有了清晰的认识和了解,促使其后来进行翻译工作。

不仅如此,由于其自身对中国文学有着独特的造诣,将这些因素运用到翻译著作中,对后世影响极大。

其中最突出的便是他倡导的“信达雅”的翻译思想,为后来的翻译工作提出了参考和指导。

本文从“信雅达”的具体理论出发,在辩证地分析相关理论的基础上,总结“信雅达”理论所体现的历史价值。

关键词:严复;“信雅达”翻译理论;辩证分析;历史价值一、“信达雅”的提出在严复的“信达雅”理论出现之前,我们已经出现了很多的翻译活动,但大都是针对一些具体的作品进行翻译,尚未出现较为完整的翻译理论,很难对一定的翻译工作进行指导。

随着社会的不断发展,翻译的重要性逐渐凸显[1]。

为了对译者的翻译行为进行一定的约束,在近代社会出现了一种“预备规范体系”,但是由于具有一定的弊端,其中的主观性和相对性较为明显,所以在实际工作中并未发挥绝对优势。

而严复的翻译理论在总结前人经验的基础上提出。

一经问世,对后世的翻译工作起到了深远持久的影响。

通过对中国整个翻译史的研究,“信达雅”的思想最早在中国佛经翻译家的理论中出现,随后严复在结合自己翻译经验的同时进行一定的总结,在经过从提出到发展的漫长过程,最终形成了“信达雅”翻译思想。

既为翻译家进行工作提供了明确的准则,也为人们对翻译作品提供了相对合理的评价标准。

二、“信达雅”翻译思想的具体内容翻译本身是一种社会行为,既然如此必须遵循一定的准则,只有这样才能让翻译作品传递一定的社会价值,并不是单单是译者的个人行为。

为此,严复根据自身实践以及留学经历,形成了“信达雅”的翻译思想,具体内容如下:信,就是忠实可信。

译者在翻译的过程中必须对原文内容有具体且细致是认识和了解,然后在此基础上进行对内容的翻译,尽量保证不增加新内容、不删减以及不随意更改原有的内容。

与此同时,在形式上还应该与原文特定的语言风格保持大体一致,这样才能够保证所翻译的内容能够做到可信,能够传递原有作者的价值理念[2]。

严复的翻译思想及其对中国近代文学的影响严复是中国近代文学史上著名的翻译家、文学家,其翻译思想对中国近代文学产生过重要影响,不仅在文学翻译界有着重要地位,在整个中国近代文学中也占有不可忽视的地位。

严复的翻译思想充满了辩证哲学的影响。

他强调翻译中要坚守原著,对原著的译文不可随意润色、删节、改变。

但是,他对翻译“信”和“达”的关系的认识更为深刻。

他认为,翻译应该既忠实于原著,又能传达出其在另一个文化背景下的意义和表达效果。

这种对翻译的双重承担,使其翻译工作超越了语言的难度,更涉及到社会文化的多重复杂性。

严复在翻译工作中的另一个突出特点,是其强调阅读原著的重要性。

他认为,阅读原著是向外传达信、达的必要条件。

只有将读者自身的文化背景与原著对话,充分理解原著的文化内涵和精神特质,才能更好地进行翻译工作。

严复的翻译思想对中国近代文学产生的影响不仅是在翻译领域的,更重要的是在文学创作领域。

他的翻译方法带给了中国作家新的启示:借鉴外国叙事手法和表现形式,开拓文学的视野和形式空间。

例如,严复的译介目前被认为是中国现代小说的发源。

严复将英国作家丹尼尔·笛福的小说作品《鲁滨逊漂流记》翻译成中文,将原著的叙述方式和表达风格带回到中国,推动了中国当时小说的创新和变革。

类似地,严复介绍的字母体系和标点符号,也为中国文学的现代化和新时代的创作提供了更广阔的空间和可能性。

事实上,严复的翻译方法、翻译理念和创作启示都超越了他本人的时代和身份,对中国近代文学起到了沉淀性的影响。

他在中国近代文学历史中的地位,不亚于鲁迅、郁达夫等文学巨匠,对中国文学的发展和进步功不可没。