江苏文化遗产旅游开发研究

- 格式:pdf

- 大小:461.70 KB

- 文档页数:5

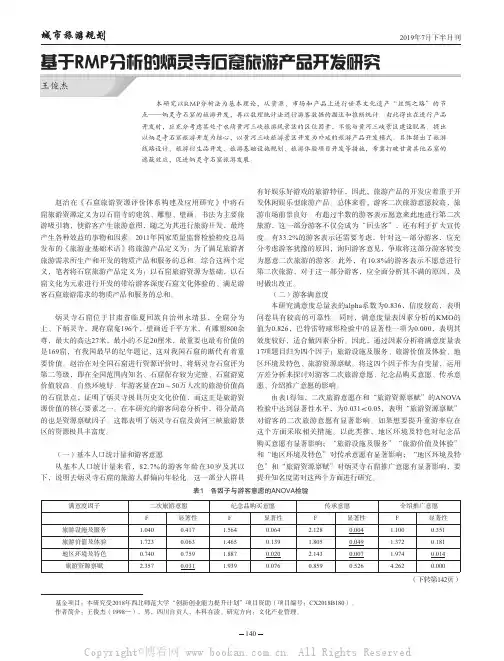

140基于RMP分析的炳灵寺石窟旅游产品开发研究王俊杰本研究以RMP分析法为基本理论,从资源、市场和产品上进行世界文化遗产“丝绸之路”的节点——炳灵寺石窟的旅游开发,再以数理统计法进行游客数据的描述和推断统计。

由此得出在进行产品开发时,应充分考虑其处于永靖黄河三峡旅游风景区的区位因素,不能与黄河三峡景区建设脱离。

提出以炳灵寺石窟旅游开发为核心,以黄河三峡旅游景区开发为外延的旅游产品开发模式。

具体提出了旅游线路设计、旅游衍生品开发、旅游基础设施规划、旅游体验项目开发等措施,希冀打破甘肃其他石窟的遮蔽效应,促进炳灵寺石窟旅游发展。

一、石窟旅游产品赵治在《石窟旅游资源评价体系构建及应用研究》中将石窟旅游资源定义为以石窟寺的建筑、雕塑、壁画、书法为主要旅游吸引物,使游客产生旅游意图,随之为其进行旅游开发,最终产生各种效益的事物和因素。

2011年国家质量监督检验检疫总局发布的《旅游业基础术语》将旅游产品定义为:为了满足旅游者旅游需求所生产和开发的物质产品和服务的总和。

综合这两个定义,笔者将石窟旅游产品定义为:以石窟旅游资源为基础,以石窟文化为元素进行开发的带给游客深度石窟文化体验的、满足游客石窟旅游需求的物质产品和服务的总和。

二、资源分析炳灵寺石窟位于甘肃省临夏回族自治州永靖县,全窟分为上、下炳灵寺,现存窟龛196个,壁画近千平方米,有雕塑800余尊,最大的高达27米,最小的不足20厘米,最重要也最有价值的是169窟,有我国最早的纪年题记,这对我国石窟的断代有着重要价值。

赵治在对全国石窟进行资源评价时,将炳灵寺石窟评为第二等级,即在全国范围内知名、石窟保存较为完整、石窟游览价值较高、自然环境好、年游客量在20~50万人次的旅游价值高的石窟景点,证明了炳灵寺极具历史文化价值,而这正是旅游资源价值的核心要素之一。

在本研究的游客问卷分析中,得分最高的也是资源禀赋因子。

这都表明了炳灵寺石窟及黄河三峡旅游景区的资源极具丰富度。

作者: 刘娜[1];许沁乔[1]

作者机构: [1]无锡太湖学院商学院,江苏无锡214064

出版物刊名: 全国流通经济

页码: 116-119页

年卷期: 2020年 第29期

主题词: 工业遗产;旅游;城市特色文化;无锡;基本路径

摘要:近年来,随着工业遗产旅游的兴起和人们对工业遗产价值的重新认识,工业遗产的旅游开发与保护越来越受到社会各界的高度关注。

无锡作为中国民族工商业的发祥地,近代工商业的发展为无锡留下了宝贵的工业遗产,也成为无锡丰富的城市文化资源。

本文依据城市特色文化理论与工业遗产相关理论,通过实地调研与文献研究,结合无锡市基本情况,来探讨城市特色文化视角下无锡工业遗产旅游开发问题。

研究发现,促进工业遗产旅游的开发,不仅能推动无锡城市经济的发展,更对无锡城市特色文化建设具有帮助作用。

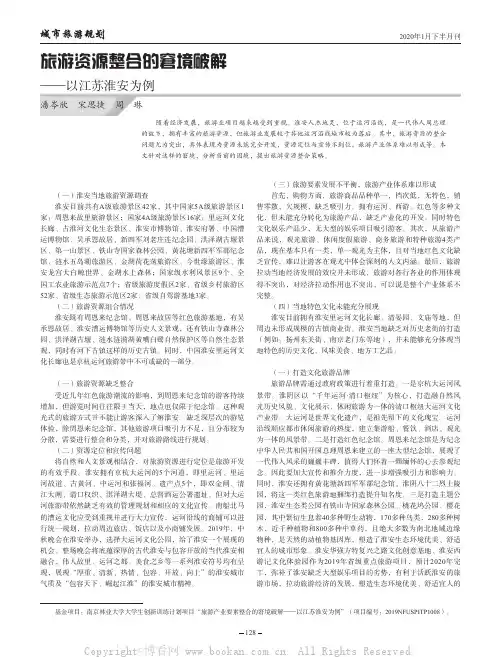

2020年1月下半月刊旅游资源整合的窘境破解——以江苏淮安为例潘岑欣 宋思捷 周 琳随着经济发展,旅游业项目越来越受到重视。

淮安人杰地灵,位于运河沿线,是一代伟人周总理的故乡,拥有丰富的旅游资源,但旅游业发展较于其他运河沿线城市较为落后。

其中,旅游资源的整合问题尤为突出,具体表现为资源未能完全开发,资源定位与宣传不到位,旅游产业体系难以形成等。

本文针对这样的窘境,分析当前的困境,提出旅游资源整合策略。

一、旅游资源及其组合情况(一)淮安当地旅游资源调查淮安目前共有A级旅游景区42家,其中国家5A级旅游景区1家:周恩来故里旅游景区;国家4A级旅游景区16家:里运河文化长廊、古淮河文化生态景区、淮安市博物馆、淮安府署、中国漕运博物馆、吴承恩故居、新四军刘老庄连纪念园、洪泽湖古堰景区、第一山景区、铁山寺国家森林公园、黄花塘新四军军部纪念馆、涟水五岛湖旅游区、金湖荷花荡旅游区、今世缘旅游区、淮安龙宫大白鲸世界、金湖水上森林;国家级水利风景区9个、全国工农业旅游示范点7个;省级旅游度假区2家、省级乡村旅游区52家、省级生态旅游示范区2家、省级自驾游基地3家。

(二)旅游资源组合情况淮安既有周恩来纪念馆、周恩来故居等红色旅游基地,有吴承恩故居、淮安漕运博物馆等历史人文景观,还有铁山寺森林公园、洪泽湖古堰、涟水涟漪湖黄嘴白鹭自然保护区等自然生态景观,同时有河下古镇这样的历史古镇。

同时,中国淮安里运河文化长廊也是京杭运河旅游带中不可或缺的一部分。

二、淮安目前旅游资源整合的困境(一)旅游资源缺乏整合受近几年红色旅游潮流的影响,到周恩来纪念馆的游客持续增加,但游览时间往往限于当天,地点也仅限于纪念馆。

这种观光式的旅游方式并不能让游客深入了解淮安。

缺乏深层次的游览体验,除周恩来纪念馆,其他旅游项目吸引力不足,且分布较为分散,需要进行整合和分类,并对旅游路线进行规划。

(二)资源定位和宣传问题将自然和人文景观相结合,对旅游资源进行定位是旅游开发的有效手段。

大运河淮安段文化旅游资源的开发研究董萍【摘要】分析了在大运河申遗成功的背景下,淮安运河文化旅游资源开发存在的问题,并提出通过合理规划,加强运河物质文化资源的保护、注重创新,深入挖掘运河文化的内涵、提升品牌,加大运河旅游资源的宣传力度、弘扬文化、重视传统文化的传承与发展等措施加快淮安运河旅游资源的开发,实现自然社会与人文社会的和谐发展.【期刊名称】《市场周刊·理论研究》【年(卷),期】2017(000)011【总页数】2页(P47-48)【关键词】运河文化;旅游资源;对策【作者】董萍【作者单位】江苏财经职业技术学院工商管理学院【正文语种】中文【中图分类】F590.3中国大运河北起北京,南至浙江,是世界上开凿时间较早、规模最大、线路最长、延续时间最久、目前仍在使用的人工运河。

大运河自北向南通达海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,是中国古代南北交通的大动脉。

在运河两千多年的开凿历史上,淮安是连接大运河的关键地段,史称“南北襟喉,江淮要冲”。

而淮安运河的开挖历史可追溯到春秋时代,公元前486年,吴王夫差为了北上中原,开凿从扬州到淮安的邗沟,沟通了长江和淮河,成为京杭大运河最早的一段河道。

战国时魏国开凿了开封至沈邱的鸿沟,又沟通了黄河与淮河。

隋炀帝于605年,为了开凿了南北京杭大运河,先后开凿疏浚了由黄河进入汴水,由汴水进入淮河的通济渠、疏浚了淮河进入长江的邗沟,开创了淮安运河文化的繁荣,直到明清时期达到鼎盛,淮安成为全国漕运指挥中心、河道治理中心、粮食储运中心、漕船制造中心,盐榷税务中心,有“九省通衢、七省咽喉”之誉,淮安曾与扬州、苏州、杭州并称运河沿岸“四大都市”。

漕船志记载“况长淮分天下之中,北达河、泗,南通大江,西接汝、蔡,东近沧溟,乃江淮之要津,漕渠之喉吻。

由此可见淮安是连接南北方和东西部各水道的重要枢纽。

”直到光绪二十七年(1901年),清政府遂令停止漕运,京杭运河漕运的衰败,在长期历史演进过程中,运河两岸形成了独具特色的地域文化和大量的古迹遗址。

江苏地方文化研究热点之五:

江苏地方文化与非物质文化遗产的保护

有学者认为:文化与生物一样,必须保持文化的多样性,才能使文化健康发展,非物质文化遗产的保护就是保持文化多样性的重要措施。

为做好江苏非物质文化遗产的保护,近年来,江苏省文化厅进行了江苏全省的非物质文化遗产的普查工作,建立了全省各级非物质文化遗产保护名录,确定了一些非物质文化遗产的传承人。

江苏南北文化存在着很大差异,如“三州书会”(苏州评书、扬州评话、徐州琴书),三州评书艺术所体现的艺术特点截然不同,具有鲜明的地域文化特点,这也说明了江苏地域文化是客观存在的,但也不能绝对化。

古琴文化是江苏地域文化中一项重要传统文化。

中国古琴史上众多流派中,有很大一部分是发源于江苏,江苏各地形成了不同的古琴派别,如扬州的广陵派、常熟的虞山派、南京的金陵派、南通的梅庵派、苏州的吴门派等。

2003年,中国古琴被联合国教科文组织正式授予“人类口述与非物质遗产代表作”称号。

古琴文化历史是作为士大夫的阶层文化,现在已成为世界级非物质文化遗产。

江苏省常熟市作为一个县级市,十分重视当地古琴文化资源的保护和利用,建立了古琴博物馆、召开了两届中国古琴大会,取得了“古琴之乡”的称号,成功地将古琴文化从阶层文化塑造成地域文化,同时还充分利用其古琴文化资源招商引资,古琴文化成为常熟重要的地方文化品牌。

江苏扬州古琴文化资源也十分丰富,广陵琴社十分知名,扬州在保护和利用古琴文化上有待进一步加强。

江苏家乡文化调查报告范文社会实践主题:江苏历史文化资源开发状况调查社会实践时问:XX年1月12日至2月5日社会实践地点:江苏省无锡市现将此次实践活动的有关情况报告如下:历史文化资源不仅是一个国家或地区的宝贵财富,而且是全人类的共同财富。

但是,随着社会的发展,尤其是城市和经济的迅猛发展,历史文化资源保护面临许多新的问题,因此,针对历史文化所作的保护和研究成为国内外的热门议题。

无锡是文化大市,市委市政府对文化遗产保护、资源开发等问题相当重视,尤其是在保护基础之上,针对无锡丰富的历史文化资源进行适当的开发和利用以促进文化产业的转型升级已经成为十分重要的课题。

因此我们针对无锡市展开了此次社会实践。

一研究现状概述国际社会对历史文化资源、文化遗产的关注与保护由来已久,尤其是在联合国教科文组织成立之后,20世纪五六十年代以来,先后通过了一系列关于文化遗产保护的建议、公约。

新中国对于历史文化资源、文化遗产的保护最初主要体现在考古事业和博物馆事业的发展上,1982年颁布的《中华人民共和国文物保护'法》标志我国对文化遗产的保护步入法制化轨道,此后我国对包括非物质文化在内的历史文化资源、文化遗产保护全方位展开。

无锡的历史文化资源、文化遗产保护走在全国前列,尤其率先制定了对非物质文化遗产的保护立法。

我们所做是主要工作有:其一,搜集大量文字资料。

通过报刊、文件、图书和网络,搜集有关无锡的历史文化资源保护、开发与文化产业发展方面的资料,以便于我们从面上把握本课题所涉及的问题,从而利于深入分析与研究。

其二,实地考察。

在了解一般情况的基础上,课题组人员几次外出考察,例如,无锡博物院及各类专题博物馆、鸿山遗址博物馆、历史街区、古村古镇、名人故居等,都是我们调研的重点。

在调研中,我们在普遍了解其基本状况的基础上,有选择、有侧重进行实地考察,对于重点区域、重点遗产开发进行综合的全方位考察,对于典型项目重点调查,对于一般性遗产项目针对其最具特色、最为突出的某一侧面考察,这样既有全面考察,又有重点考察,既有整体了解,又有个别侧重,使得调研成果更为全面、更具普遍性。

南京民俗文化资源旅游开发策略作者:谢畅来源:《旅游纵览》2022年第04期摘要:为探究江苏省南京市民俗文化资源旅游开发策略,笔者分析民俗文化资源在旅游开发中的重要作用、南京民俗文化资源旅游开发的困境、南京民俗文化资源在旅游开发中的具体措施。

南京民俗文化内容丰富,涵盖人文精神、生态自然、历史古迹、名人典故等,不同区域民俗文化差异较大,应用于旅游开发中,可以提升旅游活力,促进旅游业发展。

因此,要发展民俗艺术产业,盘活文化元素,提取具有代表性的文化元素和符号,从而实现深度开发。

关键词:旅游开发;文化资源;民俗文化;文化元素;南京中图分类号:F592.7;G127 文献标识码:A基金项目:江苏省教育厅2020年度高校哲学社会科学研究一般项目“大数据背景下南京民俗文化资源的优化发展研究”(2020SJA0558)。

民俗文化资源内容丰富,具有明显的地域特色与民族特色,区域经济发展过程中,可以充分发挥文化资源的优势,推动本地旅游业发展,进而拉动区域经济增长。

要挖掘区域名人遗迹、风俗人情、历史古建筑,打造独具特色的旅游目的地,推广本地文化,加强文化交流,积极发挥文化资源价值,打造特色旅游区。

文化资源、旅游资源是旅游开发的核心吸引物,南京地区民俗文化资源主要分为4种类型[1]。

一是节事活动。

以传统节日为中心,举办多种活动,如秦淮河畔观赏花灯、南京国际梅花节、南京雨花石艺术节、江心洲葡萄节、龙袍蟹黄汤包节等,都属于当地特色传统节日。

二是民间艺术类。

以民间艺术文化为中心,为游客呈现当地特色民俗活动,如南京白局等。

三是生活习惯类。

该类型旅游资源以丰富多彩的语言文化、社交文化、礼仪文化、饮食文化为主,展现当地群居生活习性,通过极具特色的生活方式,展现本地区生活民俗。

四是名人故居类。

以民族英雄、历史人物、文人风采为中心,领略当地传统文化气息和精神氛围,如刘氏宗祠、陶弘景故居等。

(一)民俗文化充满区域特色、民族特色,可打造特色旅游区民俗文化具有时间传衍的连续性,是地方古老文化的传承[2]。

浅析古村落的保护与发展对策摘要:本文以江苏省镇江市丁岗镇葛村为例,结合现状,研究探讨葛村今后的保护和发展的对策措施,为其他类似的古村落提供借鉴。

关键词:古村落;保护;发展对策Abstract: this paper DingGang zhenjiang in jiangsu province town ge village as an example, combined with the status quo, study ge village the future protection and development countermeasures, for other similar ancient village to provide reference.Keywords: ancient village; Protection; Development countermeasures 中国是个有着数千年的农耕文明史的国家,遗留下的古村落承载着区域性的传统文化、建筑艺术、民俗风情,是宝贵的物质及文化遗产。

随着我国快速城镇化及新农村建设,古村落大拆大建或因过度开发而忽略保护,对传统风貌造成了不同程度的破坏。

古村落的农民外出打工造成“空巢现象”,古村风貌逐渐在消失。

及时对古村落进行保护、合理开发,可促使古村落适应现代社会的需求且良性的发展。

本文以江苏省镇江市丁岗镇葛村为例,结合现状,研究探讨葛村今后的保护和发展的对策措施,为其他类似的古村落提供借鉴。

1 葛村概况及其特色1.1 葛村概况图1:葛村影像图图片来源:Google葛村地处江苏省镇江市镇江新区丁岗镇,古属于丹徒,村域面积约为2.8平方公里,人口2100余人。

1955年在葛村癞鼋墩和文昌阁考古出土的新石器时代的骨架、石器、陶器等142件珍贵文物,显示该地区已有6000余年历史,是新石器时代的文化遗址。

葛村是行政村,下辖4个自然村,包括东葛村、西葛村、魏家墩、沟头严家。

the area, and the operation mode planning to promote the regional economic development, to improve the living quality of the people, and to achieve the ultimate goal of the ancient town of high quality development, high quality life and good governance.Key words high-quality development; rural revitalization; cultural tourism; protection and development; integration of construction and operation1引言1.1研究背景2021年3月11日,第十三届全国人大四次会议通过了《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》[1]。

纲要指出,要繁荣发展文化产业,推动文旅融合发展,坚持以文塑旅、以旅彰文,建设一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区。

优先发展农业农村,全面推进乡村振兴,推进城乡历史文化遗产旅游创新发展,促进城乡区域协调发展和新型城镇化,提高社会建设水平,改善人民生活品质。

2021年7月27日,江苏文化和旅游厅印发《江苏省文化和旅游产业融合发展示范区建设指南(试行)》[2],要求建设一批文化特色鲜明、旅游资源丰富、文旅融合要素和市场主体集聚、文旅品牌知名度高、相关链条深度融合、产业配套体系完善、产业发展优势明显、社会和经济效益显著,在推动文旅产业融合发展方面具有示范带动作用的区域,努力打造全国文旅产业融合发展示范区建设的“江苏样板”。

摘要 在中国城市建设进入全面高质量发展的新阶段的背景下,为探索尚未成熟开发的江南水乡古村古镇如何走高质量发展之路,焦溪古镇综合保护与开发项目从研究文化和旅游产业发展的政策背景出发,深挖历史文脉和旅游资源,以古镇为核心,将文化和旅游产业发展与新型城镇化建设和乡村振兴战略相融合,从历史文化保护和传承、片区综合保护开发布局和运营模式策划三个层次构建项目全生命周期的高质量发展体系,促进区域经济发展,提升人民生活品质,实现古镇高质量发展、高品质生活、高水平治理的最终目标。

洛带古镇发展现状分析及改善策略1. 引言1.1 背景介绍洛带古镇位于中国江苏省苏州市昆山市境内,是一座有着悠久历史文化底蕴的古镇。

起源可追溯至唐代,曾是商贸繁荣的水陆交通枢纽,历史上曾是名门望族聚居之地。

如今,洛带古镇因其独特的自然风光和丰富的历史文化遗产,吸引着大量游客前来观光旅游。

随着城市化进程的加速和旅游业的快速发展,洛带古镇也面临着诸多挑战和问题。

为了更好地推动古镇的文化旅游发展,提升古镇形象和品质,有必要对其发展现状进行深入分析,并提出相应的改善措施和发展策略。

通过对洛带古镇的综合评估和研究,可以为古镇的可持续发展提供理论依据和实践指导,实现文化传承与旅游资源开发的双赢局面。

1.2 问题现状景区设施老化严重,部分景点已经无法对游客开放,导致游客体验不佳。

旅游服务质量不高,存在导游素质低下、景区管理混乱等问题,影响了游客的游览体验。

洛带古镇的文物保护工作亟待加强,部分文化遗产面临着被破坏和盗窃的风险。

洛带古镇在旅游资源开发方面还存在着一定的欠缺,未能充分挖掘和利用当地的自然和人文资源,限制了景区的吸引力。

洛带古镇的文化传承工作仍需加强,传统手工艺和民俗文化面临着失传的风险。

洛带古镇在当前的发展过程中面临诸多问题,需要寻找有效的改善策略来提升景区的品质和竞争力。

1.3 目的洛带古镇是我国具有悠久历史和丰富文化底蕴的传统古镇,然而在现代化发展的进程中,古镇面临着诸多问题和挑战。

本文旨在对洛带古镇的发展现状进行深入分析,探讨存在的问题,并提出相应的改善策略。

通过对古镇旅游资源开发的探讨以及文化传承与保护的重要性,本文旨在为洛带古镇的可持续发展提供有益建议和方向。

通过本文的研究,希望能够促进洛带古镇的经济繁荣和文化传承,实现古镇的可持续发展,提升古镇的知名度和吸引力,为古镇的未来发展指明方向。

2. 正文2.1 洛带古镇现状分析洛带古镇位于中国河南省洛阳市,历史悠久,文化底蕴深厚。

古镇保留了大量明清建筑,古色古香的街道、传统手工艺品等吸引了许多游客前来观光游览。

文旅融合背景下无锡市非物质文化遗产旅游资源活化利用研究作者:许沁乔来源:《旅游纵览》2022年第04期摘要:文化旅游已经成为旅游业发展的核心,非遗文化旅游是其不可或缺的部分,以资源活化为切入点是促进非遗文化旅游快速发展的重要手段。

江苏省无锡市拥有丰富的非遗文化旅游资源,文章在介绍无锡非遗旅游资源概况和现存问题的基础上,提出强化游客非遗旅游的体验、创新宣传方式等手段,实现无锡非遗文化旅游资源的活化利用。

关键词:非物质文化遗产;旅游资源;旅游体验中图分类号:F592.7;G127 文献标识码:A基金项目:2021无锡市科学技术协会软科学研究课题“文旅融合背景下无锡市非物质文化遗产旅游活化利用研究”(KX-21-C145)。

2021年5月,文化和旅游部发布的《“十四五”非物质文化遗产保护规划》明确指出要推动非遗与旅游融合发展,要妥善处理非遗保护与旅游开发之间的关系,在有效保护的前提下推动非遗与旅游融合发展;支持利用非遗馆、传承体验中心、非遗工坊等场所,培育一批非遗旅游体验基地;推出一批具有鲜明非遗特色的主题游线路、研学旅游产品和演艺作品;支持非遗有机融入景区、度假区、旅游休闲街区、特色小镇,鼓励非遗特色景区发展。

2021年12月,国务院印发的《“十四五”旅游业发展规划》的总体要求中再次提到要保护传承好人文资源,推动非遗有机融入旅游产品和线路,非遗文化旅游已成为我国旅游业发展的总体目标之一。

无锡地处长江中下游平原中心地带,是吴文化发源地之一,有3 000多年的历史,2007年被列为国家历史文化名城。

无锡非遗资源丰富,文化积淀丰厚,地方特色鲜明,且具有较高的旅游开发价值。

截至2021年底,无锡拥有11项国家级非遗项目(见表1)、51项省级非遗项目(见表2),133项市级非遗项目,各级非遗传承人355位[1]。

由表1和表2可知,无锡非遗文化旅游资源不仅资源数量众多且类型丰富,涉及10个项目类别,涵盖了非遗大部分类型,并且无锡非遗旅游资源具有非常鲜明的太湖流域吴文化特色,吴歌、泰伯庙会、惠山泥塑、太湖船菜、太湖船点等都具备鲜明的地方特色。

中国非物质文化遗产旅游开发研究目前我国对非物质文化遗产概念、分类等基础理论的认识达成一致,旅游开发研究的热点集中于开发价值、开发原则、开发方式、开发影响及实证五大方面。

针对这一现状提出今后非物质文化遗产旅游开发研究中一些亟待解决的问题与建议。

标签:非物质文化遗产;旅游开发1研究现状1.1基本概念达成共识(1)基本概念的确定。

非物质文化遗产早在上个世纪六七十年代已在日本、韩国等一些国家兴起。

但对其概念却并未有准确的界定。

1997年11月,联合国教科文组织通过了建立人类口头与非物质遗产代表作的决议,“口头与非物质遗产”的概念被确认。

2003年10月,联合国教科文组织通过了《保护非物质文化遗产公约》,确认了“非物质文化遗产”的概念非物质文化遗产指被各群体、团体、个人视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能,及与之相关的工具、实物、工艺品和文化场所。

非物质文化遗产定义的确定,使其保护与开发越来越多地进入到人们的视野与行动中来。

(2)类型的界定。

“一个完整的‘无形文化遗产’涵盖一个很宽泛的范围。

它包含了传统语言和口传遗产;传统宗教和礼仪;工艺设计和美术作品、音乐、诗歌、戏剧、舞蹈、服饰、厨艺、狩猎、园艺、纺织、医疗、处理冲突的方法等。

”根据定义以及非物质文化遗产的内涵与表现形式,一部分学者对非物质文化遗产的类型进行归纳,将非物质文化遗产划分为:民间音乐、传统戏剧、民间美术、民俗等十大类别。

此外还有人按照非物质文化申报的标准与申报程序,非物质文化遗产亦可按等级划分,可分为世界级、国家级;省级、市级与县级。

目前,上述依据已基本被大家认可,受国务院出台我国第一批非物质文化遗产代表作分类的影响,以表现形式、内涵为划分依据的分类方法已被广泛认可。

笔者认为,无论是内涵与表现形式划分法还是等级划分法,都是我们整理开发非物质文化遗产的依据,在旅游开发中应结合使用,例如:国家非物质文化遗产旅游开发优先级的问题就对我国非物质文化遗产的内涵与等级综合评价。

顾山千年红豆树的遗产概述一、引言顾山千年红豆树,位于江苏省无锡市顾山镇,是我国迄今为止发现的最古老、最壮观的红豆树之一。

这棵千年红豆树见证了顾山地区的历史变迁,承载着丰富的文化内涵,成为了一项珍贵的自然遗产。

本文将简要概述顾山千年红豆树的遗产价值和研究意义。

二、遗产价值1. 生态价值:红豆树是我国特有的树种,具有重要的生态功能。

顾山千年红豆树的存在,有助于维护当地生态平衡,保护生物多样性。

2. 历史价值:顾山千年红豆树见证了顾山地区的历史变迁,反映了古代顾山人民的植树造林观念和生态文明意识。

3. 文化价值:红豆树在古代文学中具有象征意义,代表着相思、友情等美好情感。

顾山千年红豆树吸引了众多文人墨客前来观赏、题咏,丰富了顾山地区的文化底蕴。

4. 科学价值:顾山千年红豆树为研究红豆树的生长规律、遗传育种等方面提供了宝贵的实物资料。

三、研究意义1. 保护传承:通过对顾山千年红豆树的研究,可以提高人们对红豆树保护的认识,传承和弘扬顾山地区的生态文明观念。

2. 科普教育:顾山千年红豆树成为了科普教育的活教材,有助于提高公众的生态环境保护意识和科学素养。

3. 旅游开发:顾山千年红豆树吸引了大量游客前来观赏,有助于推动当地旅游业的发展,促进经济增长。

四、保护与传承1. 加强保护:要加强对顾山千年红豆树的保护,防止自然灾害和人为破坏,确保其生长繁茂。

2. 科学研究:开展顾山千年红豆树的相关科学研究,揭示其生长规律,为红豆树的繁殖和保护提供科学依据。

3. 宣传教育:通过各种渠道宣传顾山千年红豆树的价值,提高公众的保护意识。

4. 文化活动:组织各类文化活动,如诗歌朗诵、摄影比赛等,弘扬红豆文化,传承相思之情。

五、结语顾山千年红豆树是我国红豆树的瑰宝,具有极高的生态、历史、文化和科学价值。

通过对顾山千年红豆树的研究和保护,有助于传承和弘扬红豆文化,提高公众的生态环境保护意识,推动生态文明建设。

让我们共同守护这一珍贵的自然遗产,让千年红豆树绽放出更加璀璨的光彩。