脊神经后(背)支综合征(精)

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:4

枕大神经卡压第2颈神经后支卡压综合症、胸神经后支卡压综合症枕大神经卡压/第2颈神经后支卡压综合症介绍十分常见。

既往有相当多的顽固性头痛病人,被诊断为脑血管性头痛、神经官能性头痛、脑外伤后遗症头痛等。

其中大部分病人都是枕大神经卡压综合征。

针刀微创手术治疗枕大神经卡压所致的头痛,方法简单、无痛苦、疗效确切。

许多头痛多年,多方治疗无效,饱受煎熬的病人,一次治疗便痊愈,且未见复发,使病人喜出望外,故向同道推荐。

十分常见。

既往有相当多的顽固性头痛病人,被诊断为脑血管性头痛、神经官能性头痛、脑外伤后遗症头痛等。

其中大部分病人都是枕大神经卡压综合征。

针刀微创手术治疗枕大神经卡压所致的头痛,方法简单、无痛苦、疗效确切。

许多头痛多年,多方治疗无效,饱受煎熬的病人,一次治疗便痊愈,且未见复发,使病人喜出望外,故向同道推荐。

相关解剖1、第2颈神经后支(图3-02-03)第2颈神经后支为所有颈神经后支中最粗大者,甚至较其他颈神经前支还粗大。

第2颈神经在寰椎后弓与枢椎椎弓板之间,在头下斜肌的下方穿出,首先发一细支至头下斜肌,并与第一颈神经后支相交通。

然后,分出较大的内侧支与较小的外侧支。

第2颈神经后支的内侧支为枕大神经。

第二颈神经后支外侧支支配头长肌、头夹肌、头半棘肌,并与第3枕神经相应的分支有吻合。

2、枕大神经出椎间管后,先斜向后下,在头下斜肌深面绕过头下斜肌下方走行至该肌浅面上行,经头下斜肌和头半棘肌之间再向上内行,在头半棘肌附着于枕骨处的内侧,穿过头半棘肌与头夹肌,再穿过斜方肌及颈固有筋膜,达上项线下侧,分为数支感觉性终末支。

枕大神经在离开椎间管外口之后,它们的绝大部分经路是在柔软的结缔组织中,并主要在肌肉之间。

在穿过斜方肌筋膜以上时,与从前方颞部走来的枕动脉及其分支伴行,分布于上项线以上至颅顶的皮肤。

有时发一支至耳廓后面上部皮肤。

当枕大神经绕过头下斜肌时,此支与第1及第3颈神经后支的内侧支有吻合。

因此,在头半棘肌止点的内下方形成颈后神经丛(襻),其感觉范围向前延伸至前额、眶上部。

射频热凝腰脊神经后支配合中药治疗慢性下腰痛的临床疗效观

察

刘秀华;张军

【期刊名称】《光明中医》

【年(卷),期】2014(000)009

【摘要】慢性下腰痛是目前疼痛门诊常见疾病及多发疾病,尤其好发于中、老年人。

而椎间小关节源性腰痛是最常见的发病原因之一。

椎旁小关节内注射激素和局麻药物在缓解疼痛方面往往有效,但有较高假阳性率,且维持时间短,易复发,需多次注射治疗。

近年来临床上开始采用射频热凝技术使相应腰脊神经后支产生不可逆性破坏,

从而达到根治此类腰痛的目的。

【总页数】2页(P1928-1929)

【作者】刘秀华;张军

【作者单位】湖北中医药大学附属襄阳医院襄阳441000;湖北中医药大学附属襄

阳医院襄阳441000

【正文语种】中文

【相关文献】

1.射频热凝对腰脊神经后支损伤性腰痛症患者的疗效观察

2.射频热凝腰脊神经后支治疗腰椎峡部裂性腰痛的临床研究

3.小针刀松解复合腰脊神经后支阻滞治疗腰椎

关节突关节源性慢性下腰痛的临床疗效观察4.独活寄生汤联合射频热凝术治疗腰

脊神经后支综合征对疼痛及腰椎功能影响分析5.腰脊神经后支阻滞治疗慢性下腰

痛

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

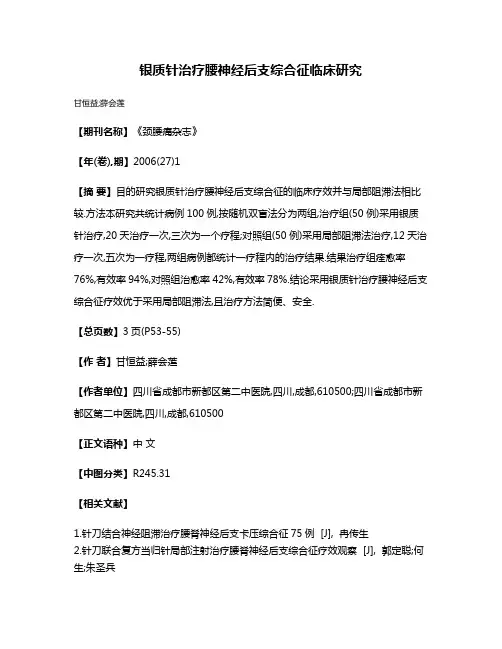

银质针治疗腰神经后支综合征临床研究

甘恒益;薛会莲

【期刊名称】《颈腰痛杂志》

【年(卷),期】2006(27)1

【摘要】目的研究银质针治疗腰神经后支综合征的临床疗效并与局部阻滞法相比较.方法本研究共统计病例100例,按随机双盲法分为两组,治疗组(50例)采用银质针治疗,20天治疗一次,三次为一个疗程;对照组(50例)采用局部阻滞法治疗,12天治疗一次,五次为一疗程,两组病例都统计一疗程内的治疗结果.结果治疗组痊愈率76%,有效率94%,对照组治愈率42%,有效率78%.结论采用银质针治疗腰神经后支综合征疗效优于采用局部阻滞法,且治疗方法简便、安全.

【总页数】3页(P53-55)

【作者】甘恒益;薛会莲

【作者单位】四川省成都市新都区第二中医院,四川,成都,610500;四川省成都市新都区第二中医院,四川,成都,610500

【正文语种】中文

【中图分类】R245.31

【相关文献】

1.针刀结合神经阻滞治疗腰脊神经后支卡压综合征75例 [J], 冉传生

2.针刀联合复方当归针局部注射治疗腰脊神经后支综合征疗效观察 [J], 郭定聪;何生;朱圣兵

3.脉冲射频联合神经阻滞治疗腰脊神经后支综合征临床研究 [J], 张广建;王宗宝;李仁淑;闫清华

4.经X-光片定位银质针加热疗法治疗腰脊神经后支痛 [J], 袁隽明;林传尧;安万丰

5.温热型银质针治疗腰脊神经后支综合征肾虚型、寒湿型的疗效及对疼痛程度及腰功能量化评分的影响 [J], 陈礼彬;李世刚;宋玲玲

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

球菌、螺旋体均有强大的杀灭作用,其半衰期0.5~1h,属繁殖期快速杀菌药[4]。

一次给药后其生长繁殖需经过相当长的时间才能恢复。

间隔12~24h给药仍能保持其疗效。

我院对于患儿采用1∶3000u/ml青霉素钠溶液冲洗结膜囊内大量的脓性分泌物,滴用1∶10000u/ml青霉素钠眼液,1次/ h,以达杀灭淋球菌,消除临床症状,巩固药物疗效的目的。

联合应用的0.25%氯霉素眼液则对革兰阳性菌、阴性菌有较强的抑菌作用,其半衰期为0.5h,水解速度缓慢,其达到的血药浓度较一般的氯霉素低而慢,因此具有长效作用[4]。

针对新生儿淋菌性结膜炎的病因使用对淋球菌敏感的两种抗生素达到杀菌、抑菌作用,46例患儿临床痊愈率达100%。

对病程长的患儿,在联合用药局部治疗的同时,督促患儿父母应用有效的抗淋菌治疗,避免患儿病情反复。

侵犯角膜的2例患儿,经询问病史,属患儿父母延误病情,一直在院外用所谓“土办法”即茶叶水、奶水滴患眼,致使病情加重,发病1周后才到我院求诊。

就诊后给予及时有效的联合用药治疗,并辅以维生素B2、维生素C,晚上涂用抗生素眼膏等临床治疗[1]。

2例患儿在临床症状消失3~5天,角膜病灶修复。

综上所述,我院采用的局部1∶3000u/ml青霉素钠溶液冲洗结膜囊,1∶10000u/ml青霉素钠眼液和0.25%氯霉素眼液交替滴眼的联合用药治疗新生儿淋菌性结膜炎,临床效果满意。

针对其明确的病因及典型临床症状,及时诊断性治疗,均取得同样临床治疗效果。

因此,新生儿淋菌性结膜炎采用局部联合用药治疗,临床效果良好,有较好的推广应用前景。

【参考文献】1严密.眼科学,第4版.北京:人民卫生出版社,1996,60;75-76. 2李美玉.现代眼科诊疗手册.北京:北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社,1994,20-21.3刘家琦,李凤鸣.实用眼科学.北京:人民卫生出版社,1995,240-241.4孙瑞元.近代药理学.北京:中国医药科技出版社,1991,328;354 -355.(编辑:若木)腰脊神经后支射频治疗非特异性下腰痛张学学,张达颖,翁泽林,喻燕波【摘要】目的观察腰脊神经后支射频热凝术治疗非特异性下腰痛的效果及安全性。

非特异性腰痛的研究概况非特异性腰痛发病机制尚未明确,临床治疗方法多样。

脊神经后支源性腰痛、椎间盘源性腰痛、脊柱不稳定性腰痛是最常见的三大类非特异性腰痛。

治疗该类腰痛主要采用脊神经后支阻滞、微创治疗、运动疗法、中医中药治疗等。

笔者对NSLBP发病机制、治疗方法进行概述,以期为该病的临床治疗提供一定的参考。

标签:非特异性腰痛;病因;治疗方法;综述The Status of Treatment of Nonspecific Low Back PainZHANG Hao1LIANG Xiao1XU Hao1LI Tao1CHI Leiting2*1. Chengdu University of Traditional Chinese Medicine,Chengdu 610075,China;2. Sichuan 2nd Hospital of Traditional Chinese Medicine,Chengdu 610031,ChinaAbstract:The etiology of Nonspecific low back pain is unclear yet. Treatment methods were varied. The most common three major types of nonspecific low back pain are spinal cord posterior branch,discogenic pain,and lumbar intervertebral disc. After the treatment of this kind of low back pain mainly adopts spinal nerve block,minimally invasive therapy,exercise therapy,Chinese medicine treatment,etc.In this paper ,the pathogenesis and treatment options of the disease were outlined,hope to help the clinical treatment of the disease.Keywords:NSLP;Etiology;Treatment Methods;Summary腰痛(Low Back Pain,LBP)是指后背的腰、腰骶部的疼痛或不适感,可伴或不伴有下肢放射痛。

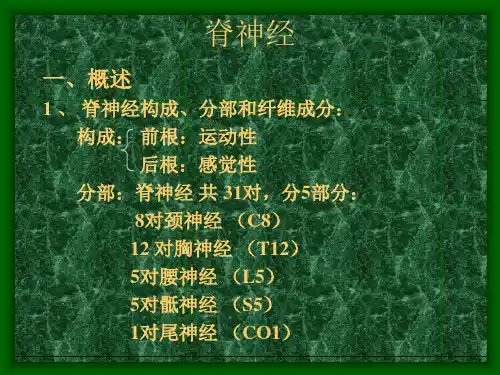

脊神经根临床解剖脊髓节段与椎骨对应关系的观察.脊神经出椎间孔后分出前支与后支,前支经下位横突前方向前下走行,后支于下位横突根部绕上关节突并分出后内侧支与后外侧支,后内侧支分布于相应骶脊肌和中线皮肤,并与上下神经支交叉,后外侧支分布于稍外侧皮肤,并与上下神经支交叉,脊神经在出椎间孔后分出脊神经反支,返回到椎管内,支配硬脊膜、硬膜外血管、黄韧带、后纵韧带和椎间盘纤维环后1/3,受刺激可出现症状。

C1神经无内侧支和外侧支之分。

颈1脊神经在寰椎后弓上方发出颈1脊神经的后支,分布到头后直肌,头上下斜肌,含有丰富的感觉神经纤维, 与颈源性头痛的关系是非常密切的。

原来一直认为颈1脊神经为运动神经,不含有感觉神经纤维。

第2~4脊神经前支组成颈丛,第5~8、胸1脊神经前支组成臂丛,分布于上肢,胸脊神经12对,前支为肋间神经,后支分布于背部骶脊肌及背部中线附近皮肤,脊神经前支受刺激压可出现肋间神经痛,脊神经后支受卡压可出现背部肌紧张和疼痛,称为胸部脊神经后支综合征,神经阻滞可缓解疼痛。

腰骶部神经腰骶部脊神经形成马尾后在腰椎管内行程中的形态特点,前后根之间关系,腰丛由第12胸神经前支的部分及第l~3腰神经前支和第4腰神经部分前支组成。

位于腰大肌深面,腰椎横突之前。

从腰丛发出的神经主要有:股神经、闭孔神经,股外侧皮神经和生殖股神经。

骶丛主要由第4腰神经前支的一部分及腰5~骶2神经根前支和第3骶神经前支的一部分组成。

骶丛位于骶骨及梨状肌前面,髂内动脉的后方。

骶丛分支分布于,骨盆壁、臀部、会阴、股后部、小腿及足的肌群和皮肤。

骶丛主要分支为坐骨神经,由腰4、5和骶1、2、3神经根组成,为混合神经,是人体最大的神经。

经梨状肌下孔出骨盆,在臀大肌深面,股方肌浅面,过坐骨结节与股骨大转子之间至大腿后面,至大腿后面,在股二头肌深面下降达国窝。

多在国窝上角附近分为胫神经和腓总神经二终支。

支配整个小腿的活动。

腰2—骶1脊神经前后根形态及位置关系,色泽均为乳白色,可见微细血管在脊神经表面走行,前后两根位置相对固定,椎管内:前根在前,后根在后,椎间孔内:前根在下,后根在上。

脊神经后(背)支综合征

脊神经后支受机械牵拉压迫刺激,引起神经远端分布区疼痛,肌肉痉挛,临床以腰痛或腰腿痛,活动受限为主要症状,称脊神经后支(下称后支)综合征(spinal dorsal ramus syndrome).

[诊断]

一、临床症状特征:

1.以主诉疼痛部位在下腰部,病变部位在上腰部为主要特点;

2.可因搬放物体,姿势不正,强制体位作业而发病;

3.疼痛部位多为腰骶部,骶髂关节,臀部,椎旁、髂嵴等处,并局部压痛,

偶有股外侧和股后痛;

4.急性腰痛时疼痛剧烈,不能起床,翻身及上、下床困难,步态缓慢,慢

性者主要表现为腰痛,屈伸活动受限,不能持久弯腰,或直不起来,行

走不受影响;

二、检查特征:

1.体见病人一般健康状况良好;

2.急性期腰痛僵硬前倾,腰肌痉挛,活动受限,可有腰椎侧弯,一侧骶棘肌,闊筋膜张肌痉挛,站立时髋膝关节弯屈,用足尖着地,足不能

踏平,直腿抬高,被动弯屈髋膝关节均加重腰痛,但无下肢放散痛及

感觉、肌力、反射改变等神经体征;

3.慢性体征少,疼痛部位压痛局限,主动、被动弯腰可加重疼痛;

三、腰痛定位方法:

1.是在主诉疼痛部位上方,后支分支处,先找到患侧棘突旁压痛点,然后检查该平面横突和小关节,如压痛向主诉疼痛部位放散即可确定为

疼痛原发部位。

2.痛点局麻与后支阻滞实验,用1%甲紫在原发部位相应皮肤上画出标记,皮肤消毒后内注射2%利多因卡0.1-0.2ml,改用心内针垂直穿刺

至横突上缘(在C型臂膀X线透视下进行更为准确),如主诉疼痛在中

线附近,穿刺至横突根部,如疼痛在小关节连线以外,穿刺稍偏外2

-3mm,针尖触及内或外侧支时,会出现麻木,疼痛向主诉痛区放散,注射利多卡因2ml,腰痛即刻消失,活动恢复正常。

而在主诉痛点注射,多数疼痛和肌肉痉挛不能完全缓解,活动也不能恢复正常,即使当时改善,半小时后多数疼痛再发。

四、X线检查:

1.脊椎旋转移位:正常人两侧椎弓根、小关节和横突对称,正位片椎弓根外缘与椎体缘重叠,小关节间隙等宽、横突等长,侧位片两侧

椎弓根相互重叠,只见一椎体后缘。

脊椎旋转移位后,椎弓根关节

突连同椎体旋转,一侧椎弓根外缘与椎体缘不再重叠,部分椎体边

露出,小关节间隙也不对称,一侧变窄或消失,下关节突关节面朝

向对侧,关节面外露,横突旋转后一侧变短,侧位片旋转椎体由单

一后缘变为双边重影,两侧椎弓根上下缘不再重叠,露出对侧下缘,

有重影。

2.陈旧脊椎压缩骨折:椎体楔形变,多发生在胸12-腰2,局部后凸可能是造成后支在横突上受压引起腰痛的原因。

3.肥大性脊柱炎:中老年腰椎X线照片多有不同程度骨质增生退变,几个脊椎或一个脊椎几处增生并非致痛原因,增生和腰痛定位一致

进才有临床意义,常规X线片对排除峡部裂、脊柱结核、肿瘤、强

直性脊柱炎、椎间盘突出、老年性骨质疏松等同样有重要参考意义。

[治疗原则]

一.脊神经后支阻滞先在腰痛定位点做皮丘(2%利多卡因0.1-0.2ml皮内

注射),在C臂X线透视下换9号心内注射针,穿刺至横突上缘或横突根部,无C臂设备可按后支体表投影,穿刺点在定位平面相当上位棘突下缘外2cm处,垂直刺入3-4cm至横突上缘,病人有触电感或麻痛传至主诉痛区,注射局麻药3-4ml(2%利多卡因),可使疼痛立即解除,腰部活动恢复正常。

急性腰痛多一次治愈,部分慢性腰痛病人药物作用过后仍痛时,可作冷冻治疗或射频电凝治疗。

二.经皮穿刺冷冻脊神经后支为达到长期止痛目的,冷冻较为理想,定位

准确通常只冷冻一处。

本法操作安全,止痛完善,无副作用。

1.脊神经后(背)支综合征的射频热凝治疗治疗前准备:患者取俯卧位, 根据脊神经后支解剖特点确定损伤脊神经后支的部位,皮肤表面放置金属标志物,然后用X光确定损伤的平面位置,在损伤平面用1%的甲紫标记;

治疗过程:常规消毒皮肤, 铺巾。

用2%的利多卡因作穿刺点的局部麻醉。

将射频套针沿甲紫标志处垂直刺入横突上缘(距横突根部2--4mm)。

遇骨质即为横突基底部。

针稍向头端斜,有落空感,证明针在横突的上缘,针稍向内斜,遇骨质即为上关节突外侧缘。

稍提插穿刺针,当出现麻木, 疼痛放散与主诉疼痛的部位一致时,证明针头已触到脊神经后支,即为治疗所需的作用点。

为确定穿刺的准确,可在X光透视下进行。

穿刺完成后, 将穿刺针套管的针芯抽出, 温控的射频针插入绝缘的穿刺针,附近的皮肤置一辅助电极, 用导线连接射频发生器,打开射频止痛仪的开关,进行射频热凝治疗。

治疗参数:用进口或国产射频止痛仪治疗均可。

如用国产DSR92射频止痛仪,选择的治疗参数为:射频频率500KHz, 功率输出10W。

射频针的非绝缘部分长3--6mm。

温度预置80℃, 作用时间预置于30秒;副作用及并发症:早期可有刺到血管,血液从穿刺针中溢出,改变穿刺针的位置即可。

后期可有腰背部的麻木或广泛性疼痛,症状可持续数周,治疗前应该将可能出现的副作用和并发症告诉患者。

腰椎小关节痛的射频损伤治疗

1.体位:患者取俯卧位。

2.定位方法:可用C臂X光机帮助定位。

每一小关节都有两个主要目标点,

需要在X光透视下确认,分别是患处关节上方和下方之横突与椎板的连接处。

皮肤进针点可以标明以便定位。

3.操作程序:

1)皮肤进入点以1%的利多卡因作局部浸润麻醉。

2)把射频套针刺入治疗的目标区。

可以在X光透视下确定套针的正确位

置,这时C臂应摆在患侧垂直线外偏45%的佘位,在这个角度可以

看见针尖在经典“苏格兰狗眼“的位置。

3)抽出套针的针芯,再插入温控的射频电极。

4)射频温度预置在80℃,作用时间30秒为一周期,每一部位每次可进行

2~3个周期的治疗。

三.旋转复位(冯天友法)方法简单,不需特殊条件,病人侧卧,健侧在

上,术者在背后一手固定骨盆,一手向后搬肩,使躯干旋后。

与坐位手法有别,不用拇指抵住棘突,手法较轻柔,旋转外力容易控制,手法后病人无疼痛反应,不会引起椎间盘突出并发症,注意旋转方向切勿相反,一般只作一次,不主张反复多次手法旋转,以免造成关节囊韧带松弛,腰痛反复发作。

四.对症治疗

1.药物:急性疼痛剧烈等可见镇痛剂辅助治疗以减轻病人病痛;

2.卧床休息:目的在放松肌肉,起床翻身困难的病人,卧床能减轻疼

痛,但久卧使腰背肌萎缩,一般卧床3d疼痛减轻,可坚持早下地活

动,以缩短康复期。

3.牵引:胸廓用胸带固定作骨盆牵引,牵开椎间隙及附件,有利于恢

复骨关节解剖关系;

4.按摩、推拿:手法缓解肌肉痉挛,改善骨关节关系。

5.体育疗法:急性期过后早期活动,包括走路,锻炼背肌,骑车等有

助于缩短康复时间。

(黄国志)。