上海教育版地理七上第四单元《长江》

- 格式:pptx

- 大小:1.25 MB

- 文档页数:11

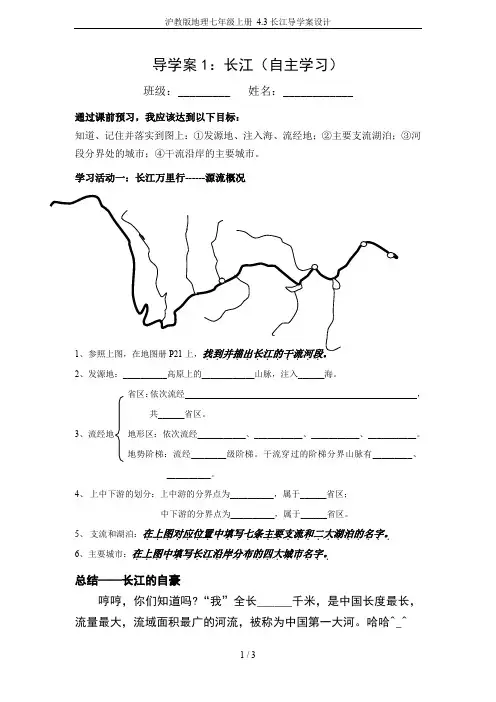

导学案1:长江(自主学习)班级:_________ 姓名:____________通过课前预习,我应该达到以下目标:知道、记住并落实到图上:①发源地、注入海、流经地;②主要支流湖泊;③河段分界处的城市;④干流沿岸的主要城市。

学习活动一:长江万里行------源流概况2、发源地:__________高原上的____________山脉,注入______海。

省区:依次流经,共______省区。

3、流经地地形区:依次流经___________、___________、___________、___________。

地势阶梯:流经________级阶梯。

干流穿过的阶梯分界山脉有_________、__________。

4、上中下游的划分:上中游的分界点为__________,属于______省区;中下游的分界点为__________,属于______省区。

5、支流和湖泊:在上图对应位置中填写七条主要支流和二大湖泊的名字。

.........................6、主要城市:在上图中填写长江沿岸分布的四大城市名字。

....................总结——长江的自豪哼哼,你们知道吗?“我”全长______千米,是中国长度最长,流量最大,流域面积最广的河流,被称为中国第一大河。

哈哈^_^导学案2:长江(合作学习)班级:_________ 组长:_____________通过本节课的学习,我应该达到以下目标: 1、 能利用地图、资料等分析长江的“水能宝库、“黄金水道”作用,初步探究长江各河段开发利用的方向与措施。

2、 了解长江流域洪涝灾害,探究针对洪水灾害的解决措施,树立人地协调的观念。

学习活动二:长江探宝------开发利用有人说“我”浑身是宝,你们知道“我”的两个荣誉称号吗?“水能宝库”和“ ”。

1、水能名不虚传:长江是我国水能资源最丰富的河流;水能蕴藏量占全国的________,可利用的 水能占全国的_________ 。

2021上海教育版地理七上第四单元《长江》word教案一、课前系统(一)教材分析本课的要紧内容让学生了解长江的概况,明白长江是我国第一大河、世界第三大河;使学生充分认识到长江也是中华民族的母亲河,是一条亿万年生生不息的大江;一条孕育了伟大民族的大江;一条蕴涵着丰厚历史的大江;一条充满了时代活力的大江。

本课的地位和作用母亲河──长江,是中华民族生生不息的象征,是中华文化代代传承的载体。

学好长江这一课,能唤起学生对祖国河山的热爱,对中华民族历史的感叹,能增强师生的民族自豪感和责任感。

长江和黄河一样也中国民族的一条母亲河,许多人会唱《长江之歌》,抒发了中华儿女对长江的颂扬之情。

本节教材中要紧安排了“中国第一大河”、“庞大的水能”、“防洪与灌溉”、“黄金水道”四部分内容,其目的在于让学生了解长江在我国水系中的地位、水文特点及在我国人民生活中的利与弊,并通过对中国第一大河的学习来把握认识一条河流应了解的几个方面,从而在强化担忧意识的同时,也把握了学习的方法。

长江水能蕴藏丰富,水资源丰富,同时“黄金水道”沟通东西交通,这些对西部内陆区域经济和东部沿海社会进展至关重要。

那么,长江的源流状况如何样,长江的防洪治理情形现在如何样,关于长江的文学作品有哪些,历代治理长江的事件有哪些?现在我门一起来探讨这些问题。

本课的设计思想2006年中央电视台热播的33集记录片《再说长江》,引起了庞大反响,我看后也深深为之感动。

我想:我应该充分利用网络资源和信息技术,再依照课标精神,整合出一堂比较优秀的课,能让学生感受到这条中华民族生命之河的概貌及历史──亿万年沧海桑田、五千年文明变迁、二十年波澜画卷。

通过数据较能直观的认识长江的水能情形——水能宝库通过剖面图的直观分析(落差、水文特点、水能关系),让学生由浅入深明白得上游的水能丰富的缘故。

同时提高读图分析能力。

通过数据和航运图直观分析,让学生由浅入深明白得长江“黄金水道的意义”通过分组讨论的探究性学习,提高学生的合作和解决问题的能力。

沪教版(上海)七年级地理第一学期祖国篇(上)4.3《长江》教学设计一. 教材分析《长江》这一节内容主要介绍了长江的地理位置、流程、流域特点以及长江对我国的经济、生态环境等方面的重要影响。

教材通过生动的图片、地图和文字,帮助学生了解长江的全貌,培养学生的地理素养和环境保护意识。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理知识基础,对于自然地理和人文地理有一定的了解。

但长江作为一条跨越我国东西的巨大河流,其流域范围广泛,涉及众多地区和学科,因此需要引导学生从多角度、多方位去了解和认识长江。

三. 教学目标1.知识与技能:使学生了解长江的地理位置、流程、流域特点,掌握长江的主要支流、湖泊以及水文特征;2.过程与方法:通过地图、图片等教学资源,培养学生读图、析图的能力,提高学生的地理素养;3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国,关注生态环境,树立可持续发展的观念。

四. 教学重难点1.教学重点:长江的地理位置、流程、流域特点,长江的主要支流、湖泊以及水文特征;2.教学难点:长江流域的地理环境差异,长江对我国的经济、生态环境的影响。

五. 教学方法1.采用问题驱动法,引导学生主动探究长江的相关知识;2.利用地图、图片等教学资源,运用直观演示法,帮助学生形象地理解长江的地理位置和流程;3.运用案例分析法,以长江流域的具体实例,让学生深入了解长江对我国的经济、生态环境的影响;4.小组讨论,培养学生的合作精神和团队意识。

六. 教学准备1.准备长江的地图、图片等教学资源;2.准备与长江相关的案例资料;3.准备教学课件和板书设计。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示长江的地图和图片,引导学生关注长江的地理位置和自然景观,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)介绍长江的地理位置、流程、流域特点,展示长江的主要支流、湖泊以及水文特征。

引导学生通过观察地图和图片,理解长江的自然地理特征。

3.操练(10分钟)以小组为单位,让学生分析长江流域的地理环境差异,讨论长江对我国的经济、生态环境的影响。

上海教育版地理七上第四单元4.3《长江》教学设计一. 教材分析《地理七上第四单元4.3》这一节内容主要介绍了长江的自然特征、流域内的经济和文化特点以及长江的开发与保护。

教材通过丰富的图片、图表和文字,帮助学生了解长江这条亚洲最长河流的地理知识和相关的人文历史。

本节课内容是学生对长江有一次深入的认识,旨在培养学生对母亲河的热爱和保护意识。

二. 学情分析七年级的学生对长江有一定的了解,但是停留在表面,没有深入的地理角度的认识。

他们学习地理的兴趣浓厚,通过图片和地图能够激发他们探索长江的欲望。

但同时,学生对长江的具体数据和开发保护的知识了解不足,需要教师的引导和补充。

三. 教学目标1.知识与技能:了解长江的自然特征,如流域面积、长度、流经省份等;掌握长江流域的经济和文化特点;了解长江的开发与保护状况。

2.过程与方法:通过地图和图表,提高学生读图析图的能力;通过小组讨论,培养学生的合作和表达能力。

3.情感态度价值观:培养学生对长江的热爱和保护意识,增强学生的国家情怀。

四. 教学重难点重点:长江的自然特征、流域内的经济和文化特点以及长江的开发与保护。

难点:长江的开发与保护的知识理解。

五. 教学方法采用“问题-探究”式教学法,以学生为主体,教师为主导,通过地图、图表、视频等丰富的教学资源,引导学生探究长江的知识,提高学生的地理素养。

六. 教学准备1.教学课件:制作包含图片、图表、视频等多媒体课件。

2.教学资源:准备长江流域的地图、图表等相关资料。

3.教学工具:投影仪、计算机等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)以长江的歌曲《长江之歌》作为导入,让学生在轻松愉快的氛围中进入课堂。

然后提出问题:“你们对长江有哪些了解?”引导学生思考,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)利用课件,展示长江的自然特征,如流域面积、长度、流经省份等。

同时,通过图片和视频,让学生了解长江流域的经济和文化特点。

在呈现的过程中,教师引导学生观察和思考,提出问题,如“长江为什么被称为‘母亲河’?”等,激发学生的探究欲望。

七年级上册地理长江知识点地理知识点:七年级上册长江长江,中国最长的河流,自青藏高原流经九个省市,最终注入东海。

长江全长6397公里,流域面积达一百八十余万平方千米。

一、地理特征长江幅员辽阔,地貌复杂多样,其中约65%为丘陵和山地,海拔500米以上的山地占总面积的70%以上。

最高峰——贡嘎山海拔7556米,是青藏高原最高峰之一。

长江流域的地势高度不断变化,自西北向东南可分为四个阶段:青藏高原西北段、川西高原东缘、川滇重峦和湘江平原。

二、生态环境长江流域拥有丰富的物种资源和生态系统,汇聚着多个生态系统,是我国十大自然保护区之一。

长江三峡是中华文化的发源地和瑰宝,也是中国著名的旅游景点,著名的如大足石刻、三峡工程、张家界等。

三、水文特征长江是我国最大的水源区,其生态环境对全国生态建设有着至关重要的意义。

长江源头处的雪山融水和降雨水主要供应黄河水系,长江中下游的水主要来自降雨及支流的供水。

长江上游夏季水流量丰富,而冬季降雪较多,上游水位偏低。

高水位期集中在夏季,川滇段主汛期为7-8月,洞庭湖后汛期为6-7月。

四、经济特征长江是我国重要的经济走廊和工业基地,涉及上游的农业、畜牧业、林业,中游的能源、电力、交通等,下游的制造业、服务业、港口经济等多个领域。

目前长江上游的经济发展较为落后,而长江中下游地区则是我国经济的中心之一。

其中,长江流域的城市主要包括四川省成都市、重庆市、湖南省长沙市、湖北省武汉市、上海市、江苏省南京市等。

总之,长江是中国重要的水源区和经济走廓,其地理、生态、水文特征及营养素的贡献对全国有着重大的影响。

为了保护长江的生态环境,我们要加强长江流域的环境保护工作,合理利用开发长江,使其发挥最大的经济价值,并持续做好长江流域保护与经济发展的平衡。

长江【教学目标】1.知识与技能①运用地图说出长江的源流概况、在全国的地位和各河段的自然特征及各段的自然景观。

②看图说出长江流经的省级行政区、地形区,记住主要支流。

③读图说出长江上、中、下游的划分。

④理解长江黄金水道的含义。

2.过程与方法①利用图文资料,分析说明对长江的开发利用以及综合治理长江的措施。

②培养良好的读图和用图习惯,养成从地图上获取信息的良好习惯。

3.情感态度和价值观①利用地图建立起长江流域的整体感。

②通过音乐、视频、动画、图片等方式创设情境,了解长江,增进对长江的热爱之情。

③感受和理解长江对中华民族的巨大影响。

④在对长江流域产生的环境问题及治理对策的探究中,逐步树立可持续发展的观念,增强学生的社会责任感。

【教学重点】长江概况和开发治理。

【教学难点】长江的开发与治理。

【教学过程】一、导入播放映有长江风景的《长江之歌》,师生一齐卡拉OK。

把学生带进学习长江的氛围。

二、承转一首《长江之歌》抒发了中华儿女对母亲河──长江的无限赞美之情。

这是一条亿万年生生不息的大江;一条孕育了伟大民族的大江;一条蕴涵着丰厚历史的大江;一条充满了时代活力的大江。

今天我们就来学习祖国的第一大河──长江。

多么雄壮的旋律,多么深情的赞歌,它生动形象地表达了华夏儿女对母亲河的依恋和赞美。

古老的中国有两条河,那就是长江和黄河,正是有了长江和黄河,才有了上下五千年的文明史,正是有了长江和黄河,古老的神州大地才生机盎然。

今天,我们先来领略一下中华第一条大河“长江”的风采。

三、长江的概况和各段水文特征1.长江的概况①长江的源流、注入的海洋、流经的省(自治区、直辖市)长江上、中、下游的划分地点。

【展示】反映长江流域全貌的图片。

【提问】长江在祖国的什么位置?伟大的母亲河──长江,像一条巨龙镶嵌在祖国的南部,源远流长。

【提问】如果说黄河的形状呈“几”字形,那么长江呈什么形状呢?在黑板上画出黄河的形状,再画出长江的形状,从而得出长江呈“V﹢W”形状。

沪教版(上海)七年级地理第一学期祖国篇(上)4.3《长江》说课稿一. 教材分析沪教版(上海)七年级地理第一学期祖国篇(上)4.3《长江》这一节内容,主要介绍了长江的地理特征、流域范围、水文特征、经济价值以及生态保护等方面。

教材通过丰富的图片、数据和实例,生动地展现了长江的壮丽景象和重要作用。

本节课的内容与学生的日常生活紧密相连,有助于激发学生对祖国山河的热爱之情,培养学生的地理素养。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理基础知识,对地理现象有一定的认识。

但长江作为一条跨越我国东西的巨大河流,其地理意义、水文特征和经济价值等方面的知识对学生来说较为复杂。

因此,在教学过程中,需要注重引导学生从实际出发,深入探讨长江的相关知识。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解长江的地理特征、流域范围、水文特征、经济价值以及生态保护等方面的知识。

2.过程与方法:通过观察、分析长江的图片和数据,培养学生的地理观察能力和分析能力。

3.情感态度与价值观:激发学生对祖国山河的热爱之情,提高学生的地理素养,培养学生的环保意识。

四. 说教学重难点1.教学重点:长江的地理特征、流域范围、水文特征、经济价值以及生态保护等方面的知识。

2.教学难点:长江的水文特征、经济价值以及生态保护等抽象概念的理解。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动、案例分析、小组讨论等教学方法,引导学生主动探究长江的相关知识。

2.教学手段:利用多媒体课件、图片、数据等教学资源,生动展示长江的景象,增强学生的直观感受。

六. 说教学过程1.导入新课:以长江的图片或歌曲为导入,激发学生的兴趣,引导学生思考长江的特点和重要性。

2.讲解长江的地理特征:通过多媒体课件和地图,详细讲解长江的流域范围、流经省份等地理特征。

3.分析长江的水文特征:引导学生观察长江的水文数据,分析其季节性、流量等特点。

4.探讨长江的经济价值:结合实例,讲解长江在农业、工业、交通等方面的重要作用。

沪教版初一上册地理长江教学计划模板

初中频道为大家提供了初一上册地理长江教学计划的相关内容,以便于供大家参考和运用,接下来和小编一起加油哦!

一、教学目标

(一)知识与技能

运用地图和资料,说出长江的主要水文特征以及对社会经济发展的影响。

(二)过程与方法

1.课前搜集有关长江的文字、图片资料,提高学生搜集、整理、分析地理信息的能力。

2.运用地图和资料,说出长江的概况。

3.通过小组合作、角色扮演等方式,探究长江的开发利用。

(三)情感态度与价值观

通过长江开发的案例,帮助学生树立因地制宜、兴利除弊的观念及人地协调观念和可持续发展的观念,增强学生的民族自豪感和社会责任感。