非功能性胰岛细胞瘤2例

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:2

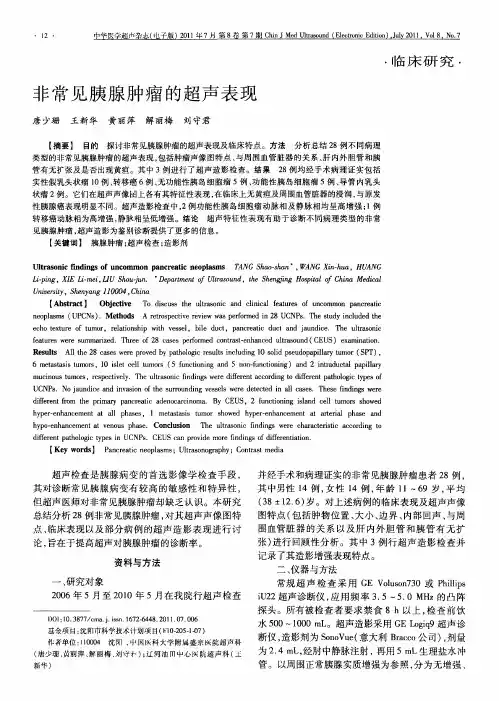

螺旋CT在胰岛细胞瘤诊断中的应用价值【摘要】目的探讨螺旋ct在胰岛细胞瘤诊断及鉴别诊断中的价值。

方法对经手术病理证实的7例胰岛细胞瘤的螺旋ct平扫及三期增强扫描表现进行回顾性分析,其中功能性胰岛细胞瘤6例,无功能性胰岛细胞瘤1例。

结果7例胰岛细胞瘤均富血供,边界清楚,平扫呈等密度或稍低密度,部分可见胰腺轮廓改变,增强后动脉期肿瘤明显强化呈高密度,门脉期呈稍高密度或等密度。

功能性胰岛细胞瘤多较小,无功能性胰岛细胞瘤体积较大。

结论螺旋ct三期增强扫描在胰岛细胞瘤的检出、诊断及鉴别诊断中具有重要价值。

【关键词】胰岛细胞瘤;体层摄影术,x线计算机;诊断胰岛细胞瘤为神经内分泌性肿瘤,临床罕见[1]。

目前治疗胰岛细胞瘤唯一有效的方法是手术彻底切除肿瘤,因此术前定位诊断是手术切除的关键。

螺旋ct分辨率高、扫描速度快、扫描层薄,能够在很短的时间内完成三期增强扫描,清晰显示病灶,有助于肿瘤的定位及定性诊断,从而为临床手术治疗提供依据。

本文回顾性分析7例胰岛细胞瘤的螺旋ct平扫及三期增强扫描表现,探讨螺旋ct对胰岛细胞瘤的诊断价值。

1资料与方法1.1一般资料收集2005年1月~2011年12月有完整资料并经过手术病理证实的胰岛细胞瘤7例,男4例,女3例,年龄21~65岁,平均46.3岁。

7例中功能性胰岛细胞瘤6例均为胰岛素瘤,无功能性胰岛细胞瘤1例。

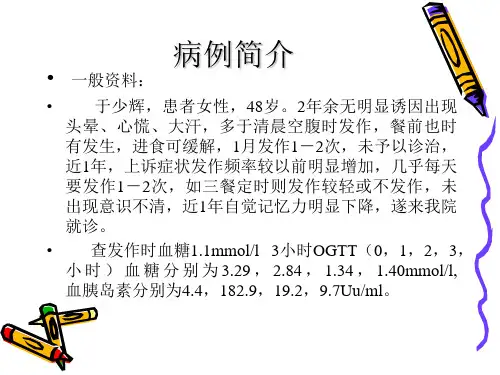

6例胰岛素瘤临床表现为反复发作的饥饿、心慌、头晕、意识障碍及昏迷等低血糖症状,空腹胰岛素试验阳性。

无功能性胰岛细胞瘤1例无临床症状,体检彩超发现胰腺占位,生化检查无异常。

1.2检查方法使用ct机为geprospeedai型螺旋ct及philipsbrilliance16层螺旋ct。

检查前患者空腹,扫描前30min及扫描开始前各口服温开水500ml以充盈胃和十二指肠。

常规ct平扫后用高压注射器经肘静脉注入碘海醇100ml,流率3ml/s。

注入造影剂后行25s动脉期、6os门脉期及3min延迟期的三期扫描,扫描结束后部分病例行冠、矢状位重建多方位显示病灶。

文章导读胰岛素瘤是一种很严重的疾病,患者会出现很多严重的症状,所以需要及时到医院检查,比如需要做生化检查,另外要对患者的胰岛素瘤进行定位检查,知道胰岛素瘤所处的具体部位,在确诊病情后,采取有效的治疗方法,比如通过手术的方式切除,那么患上胰岛素瘤会有哪些症状呢?胰岛素瘤临床表现:胰岛素瘤常有典型的Whipple三联征表现,即:低血糖症状、昏迷及精神神经症状,空腹或劳动后易发作。

1.交感神经兴奋表现为低血糖引起的代偿性反应,如面色苍白、四肢发凉、出冷汗、心悸、手颤腿软。

2.意识障碍因低血糖所致脑细胞缺乏葡萄糖所致,如精神恍惚、嗜睡、昏迷等;也可表现为头脑不清、反应迟钝、智力减退等。

3.精神异常为低血糖反复发作,大脑皮层受到进一步抑制的结果,症状多种多样,严重者有明显的精神症状,有时被误诊为精神病。

4.颞叶癫痫与癫痫大发作相似,为最严重的精神神经症状,发作时知觉丧失、牙关紧闭、四肢抽搐、大小便失禁。

检查:1.生化检查血尿便常规、血沉、肝肾功能、HbA1c水平、肿瘤标记物。

2.升糖激素检测血促肾上腺皮质激素、血F及24小时UFC,IGF-1及生长激素空腹值,甲状腺功能,24小时尿儿茶酚胺;必要时可行相关轴系兴奋试验。

密切监测血糖,血糖降低时抽血查静脉血糖、胰岛素、胰岛素原、C肽,可同时查尿酮体。

必要时行饥饿试验。

3.筛查循环中抗胰岛素抗体。

4.胰岛素瘤的定位检查经腹部超声、内镜超声、胰腺灌注CT、奥曲肽显像,必要时进行选择性动脉造影。

5.筛查多发性内分泌腺瘤病。

诊断:密切监测血糖,证实患者存在Whipple三联征。

胰岛素瘤常有典型的Whipple三联征表现,即:1.低血糖症状、昏迷及精神神经症状,每天空腹或劳动后发作;2.发作时血糖低于2.8mmol/L;3.口服或静脉注射葡萄糖后,症状可立即消失。

且需详细询问病史、查体并分析已有实验室检查结果,寻找其他病因的线索,如导致低血糖的药物、严重疾病、升糖激素缺乏以及非胰岛细胞肿瘤等。

胰腺神经内分泌肿瘤分级标准1.引言概述部分是文章引言的一部分,主要介绍胰腺神经内分泌肿瘤分级标准的背景和相关重要性。

以下是对1.1 概述部分内容的编写建议:胰腺神经内分泌肿瘤是一种罕见但具有重要临床意义的肿瘤类型。

与其他胰腺肿瘤相比,胰腺神经内分泌肿瘤具有较为温和的生长速度和相对较好的预后。

然而,根据病理特征和临床表现的不同,这些肿瘤可能表现出广泛的异质性,从而对其诊断和治疗带来挑战。

为了更好地了解和管理胰腺神经内分泌肿瘤,国际上逐渐出现了一系列的分级标准。

这些标准主要旨在通过对肿瘤细胞形态、组织学特征、病理分级以及临床指标的评估,对胰腺神经内分泌肿瘤进行分类和分级,以便于医生制定更精确的诊断和治疗方案。

胰腺神经内分泌肿瘤分级标准的研究和发展已经取得了显著的进展,并在临床实践中得到了广泛应用。

这些标准不仅能够为医生提供判断肿瘤恶性程度和评估患者预后的依据,还能针对不同分级的胰腺神经内分泌肿瘤进行个体化治疗,提高患者的生存率和生活质量。

然而,目前存在着多个胰腺神经内分泌肿瘤分级标准,每个标准都有其优点和局限性。

因此,对现有胰腺神经内分泌肿瘤分级标准进行全面、客观的评价,以期改进和完善现有标准,对于提高胰腺神经内分泌肿瘤的诊断和治疗水平具有重要意义。

本文将系统地回顾和讨论现有的胰腺神经内分泌肿瘤分级标准,包括其分类方法、分级依据以及临床应用情况。

通过对不同标准的比较和评估,我们希望能够为未来胰腺神经内分泌肿瘤分级标准的制定和临床实践提供有益的启示。

1.2文章结构1.2 文章结构本文将从以下几个方面展开对胰腺神经内分泌肿瘤分级标准的探讨:第一部分:引言引言部分将对胰腺神经内分泌肿瘤进行概述,并介绍本文的结构和研究目的。

第二部分:正文在正文部分,首先将详细阐述胰腺神经内分泌肿瘤的定义和特点,包括它的起源、发展、病理特征以及流行情况等。

随后将追溯胰腺神经内分泌肿瘤分级标准的发展历程,从早期的简单分类到现今更加完善的多维度分级标准,对其中的重要里程碑进行回顾和分析。

多层螺旋CT在胰岛细胞瘤诊断中的价值作者:丁佳斌易城辉刘玉华来源:《中国实用医药》2013年第29期【关键词】胰岛细胞瘤;体层摄影术;X 线计算机;诊断胰岛素瘤是临床少见的肿瘤,部分具有一定的内分泌功能,发病率比胰腺癌低,主要分为功能性肿瘤和无功能性肿瘤,早期诊断困难。

作者通过分析长期追踪的手术及病理结果证实的15例胰岛细胞瘤的多层螺CT(MSCT)表现,意义在于提高MSCT对胰岛素瘤的诊断及鉴别能力。

1 资料与方法1. 1 一般资料本组15例,其中,男性9例,女性6例;年龄19~68岁,平均39.2岁;本组15例,其中,男性9例,女性6例;年龄19~68岁,平均39.2岁; 12例功能性胰岛细胞瘤患者,主要表现为反复身体乏力、心慌、冒冷汗及容易饥饿,进食后缓解。

快速,血糖监测,血糖值大部分1. 2 方法采用GE Bright Speed 16层螺旋CT机,层厚、间距为5 mm,常规拆薄层厚、间距至0.625 mm或1.25 mm进行三维重组以更好的观察病灶。

扫描范围为上腹部或胰腺区。

所有患者均空腹,扫描前5 min饮水500~800 ml充盈胃及十二指肠,所有病例均作CT平扫及三期增强扫描,对比剂为350 mg/ml碘海醇注射液,用量80~100 ml,速率为3.0 ml/s。

2 结果12例胰岛素瘤,肿块位于胰头3例,胰颈1例,胰体5例,胰体尾交界处1例,胰尾2例;其中多发肿块者1例。

10例为实性肿块, 2例为囊性肿块。

均呈圆形或类圆形。

肿块长径为8~31 mm,平均17.4 mm。

平扫呈等或低密度,10例边界清楚,2例模糊。

MSCT动态增强扫描,肿瘤边界清楚。

10例实性肿块呈明显均匀强化,动脉期均呈高密度,高于正常胰腺实质强化程度, 6例门脉期仍为稍高密度,平衡期肿块均呈相对低密度。

2例囊性肿块的囊壁呈均匀环状强化,囊腔无明显强化。

3例无功能胰岛细胞瘤中,胰体1例,胰尾2例; 2例呈圆形, 1例呈不规则形, 1例病灶中央有坏死或囊变,肿块最大径为28~62 mm,平均44.0 mm;平扫均呈不均匀密度,增强扫描动脉期边缘明显强化,中心不均匀强化,门脉期及平衡期中心逐渐均匀强化,而坏死及囊变区各期均无强化。

中国神经免疫学和神经病学杂志 至 旦兰 鲞笙 塑 ! ! ! !鱼: ! ! : ! : ‘151‘ 图l患者脊髓MRI T1加权像(A)及T2加权像(Ij)可见脑 干片状长T1长T2信号,颈2~5椎体平而脊髓弛片状长T1长3"2 信号,脊髓增粗。颈4~6椎问韫突出,腰4~骶1椎问盘突出

2讨论(1)定位诊断:1)根据患者起病症状提示有高颈 髓根痛;2)单眼视野缺损一般见于青光眼、视神经炎等,虽 也可见于动脉瘤等压迫但需要影像学支持;3)患者呼吸无 力,四肢无力伴尿便障碍,双侧病理征阳性,虽未发现感觉 平面异常但仍不能排除高位颈髓病变/腩于病变;4)存在脑 干体征(眼震、复视)。(2)定性诊断:急性起病,在头颈痛后 第3天同时出现脊髓炎和视神经炎症状,结合实验室检查, 该患者的l临床表现符合美国视神经炎研究小组提出的标 准,且符合2006年Wingerchuck等 修订的NM()诊断标 准中的两条必需及两条支持标准。因条件所限未能进行 NMO—IgG检测 。需注意的是该患者虽累及脑于但症状

不明显。日本学者Kira对亚洲型多发性硬化(MS)分析后 认为,视神经脊髓炎型多发性硬化(OSMS)病灶主要限于 视神经和脊髓,但允许出现轻微脑干体征(眼震、复视等), 多数学者认为西方复发型NM()和东方的()SMS是同一种 病 。 目前普遍认为,急性期患者可以给予糖皮质激素冲击、 免疫球蛋白冲击或血浆置换治疗,缓解期以小剂量糖皮质 激素联合硫唑嘌呤口服维持治疗。其他疗法还包括应用利 普昔单抗等,但因可能出现的安全问题尚需更多试验评估。 NMO相关疾病包括毒性弥漫性甲状腺肿、类风湿性关节 炎、系统性红斑狼疮及干燥综合征【。 ,是否与自身免疫泛化 有关尚需深入研究。单岩东等 利用基于测序的分型方法 对13例NMO患者研究后推测,HI A—DPBI*0501可能与 NM()的易患性有关,而HI A I)PBI*2201则可能是山西 汉族类风湿关节炎的易感基因,提示从HI 八的多态性人 手来研究二者之间的关系可能具有一定价值。

胰岛素瘤患者的麻醉处理病例介绍现病史:女,78岁,160cm,68kg。

因“头晕伴心悸半年余”入院,拟行“机器人援助操作腹腔镜下胰岛素瘤切除术”。

既往史:高血压3年,服用培哚普利、缬沙坦,血压控制良好;冠心病5年,服用瑞舒伐他汀、阿司匹林,日常活动不受限。

术前诊断:1.胰岛素瘤;2.冠状动脉粥样性性心脏病;3.高血压3级(很高危)心电图:大致正常心电图。

胸部CT:两肺慢性炎症灶。

肺功能:正常通气功能。

心脏彩超:EF:66%;二、三尖瓣少量反流;主动脉前向血流速度稍快,升主动脉稍宽,内径约38mm;左室舒张功能减低。

腹部CT:胰头部富血供占位,胰岛细胞瘤?结合实验室检查。

ERCP检查:超声内镜(EUS)细针穿刺活检(FNA):血糖谱:麻醉过程防治低血糖:入室前于病房静脉注射50%葡萄糖注射液20mL,麻醉前血糖3.1mmol/L;8:10麻醉前先予50%葡萄糖注射液5ml静脉推注,同时予以地塞米松10mg,使用微量泵泵入50%葡萄糖溶液,泵注速度为20mL/h。

间断监测血糖,肿瘤切除前30min 停止泵注葡萄糖溶液。

生命体征:8:00患者入室后,开放外周静脉,监测NIBP、ECG和SpO2,行桡动脉穿刺置管,用于监测连续动脉血压及间断进行血气分析。

HR72次/min;SpO298%;有创动脉血压(IBP)142/79mmHg。

麻醉诱导:术前使用盐酸戊乙奎醚0.3mg,诱导时静脉推注咪达唑仑3mg,舒芬太尼25μg,依托咪酯18mg,罗库溴铵50mg,帕洛诺司琼0.075mg。

麻醉维持:七氟醚、丙泊酚+瑞芬太尼泵注,在BIS指导下调整参数;泵注顺式阿曲库铵维持肌松。

麻醉总结:术中循环稳定,13:20手术结束,历时5h,输入复方氯化钠1500mL+碳酸氢钠林格液500mL和胶体500mL,出血300mL,尿量350mL。

术中血气分析:16:40术毕清醒,顺利拔管,生命体征稳定,送至病房。

术后随访—血糖谱:讨论分析胰岛细胞瘤:分为功能性和非功能性,功能性胰岛细胞瘤主要是胰岛素瘤。

正常胰腺及9种胰腺常见疾病的CT诊断知多少人体的胰腺主要分为外分泌腺与内分泌腺这两大部分。

它们都能够较好地促进人体对蛋白质和脂肪的消化。

然而,部分人由于生活习惯不健康,逐渐出了胰腺组织病变,被胰腺炎,胰腺癌症等疾病侵袭。

这就需要进行进一步的检查。

虽然胰腺部位的医学检查方式也很多,比如B超、血尿淀粉酶、CT磁共振等,都可以确定患者的胰腺疾病。

而就准确率来讲,最好应用CT检查。

下面,我们就来详细了解下正常胰腺及9种胰腺常见疾病的CT诊断知识吧!一、正常胰腺CT诊断正常胰腺在CT检查中一般呈弓形或带状,边缘光滑或者呈小分叶形。

经常是凸面向前,横跨在人体腰部1、2椎体前面。

一般自头部至尾部逐渐变细。

而且大多是胰头位置相对偏低,胰尾位置偏高。

同时在胰头下方位置存在向内延伸的楔形状钩突。

正常胰腺的胰头通常是被十二指肠圈包绕起来的,外侧紧贴十二脂肠降段,下侧紧邻十二指肠水平段。

并且实质密度比较均匀,比人体肝实质要低。

有些老年人胰腺因为长期受脂肪浸润,出现了一些分散的小灶性脂肪密度。

并且在增强扫描之后,密度均匀也将随之增高。

此外,识别胰腺还有一个重要标志就是脾静脉随着人体胰腺体尾端后缘部位行走。

且在高分辨CT下,主胰管直径通常能够达到5mm,呈现出细线状低密度影像。

而那些比较肥胖的人群,他们的胰腺有的可能呈现出羽毛状结构。

同时随着年龄的不断增长,而缓慢发生萎缩。

二、胰腺炎的CT诊断胰腺炎是人体胰腺部位经常出现的一种疾病。

依据临床症状的不同,胰腺炎又可分为急性胰腺炎与慢性胰腺炎这两种。

不同类型的胰腺炎,其CT表现也存在一些差异。

(一)急性胰腺炎急性胰腺炎,一般起病比较突然,患者会出现持续性的上腹部疼痛,并伴有发烧、恶心以及呕吐等常见胃肠道疾病症状。

同时患者腹肌紧张,血白细胞计数、以及血尿淀粉酶也随之升高。

急性单纯性胰腺炎。

部分轻型患者,在CT下,并没有出现明显的阳性表现。

但伴有多种胰弥漫性增大症状。

胰密度变得稍低,部分患者的胰腺轮廓出现模糊,有的还存在少量渗液现象。

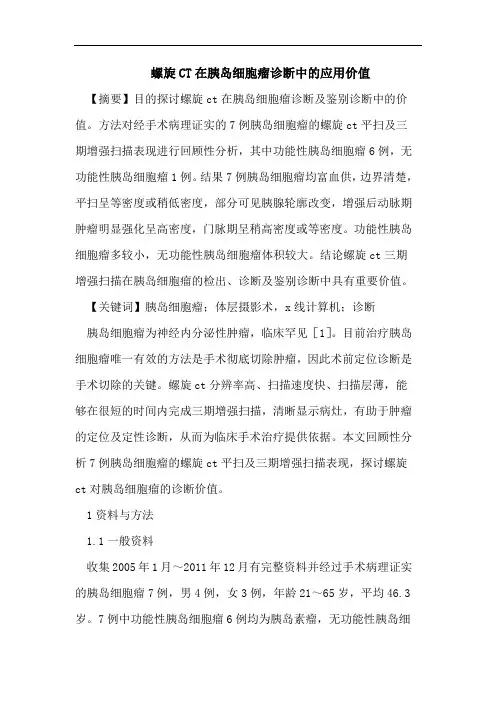

非功能性胰岛细胞瘤2例

非功能性胰岛细胞瘤属于无特征性内分泌表现的肿瘤,该病临床少见,主要发生于青年女性。

本文旨在加强对非功能胰岛细胞瘤的认识,现将收集的2例经手术治疗并病理证实的病例报告如下。

1 临床资料

病例1:女性患者,23岁。

该患者于7 d前无明显诱因出现右中腹胀痛,持续性,无恶心、呕吐等。

于县级医院行超声检查示“右腹腔肿物”未经治疗,腹痛自然缓解。

近3 d来呕吐胃内容物多次,量少。

查体:于右中腹扪及一15 cm×12 cm类圆形肿物,质韧,活动尚可,无压痛。

CT表现:胰头部见一巨大肿块影,边缘清,密度不均,内见片状低密度影。

肿物大小为12 cm×10 cm,十二指肠、胆囊及腔静脉受压。

CT诊断:胰头占位,术中所见:胰头部肿物,表面光滑,有被膜与肠系膜上静脉粘连紧密,分离肠系膜上静脉,切除胰头及肿物并移出。

病理诊断:胰岛细胞瘤。

病例2:女性患者,28岁。

主诉右腹不适2年余,进食不畅3个月,加重1个月,现腹部胀满,疼痛,无胆管梗阻表现。

查体发现右上腹部饱满,触及一质硬肿块,有轻度压痛,按压后不适。

实验室检查未见异常。

CT平扫:胰头区巨大肿块影,呈混杂密度,内见实性、囊性密度及点状钙化。

肿块与周围结构分界欠清晰,占位明显。

增强:实性部分强化明显,囊性未见强化。

术中发现:胰头部巨大肿块,大部分为实性,部分有囊性感。

与下腔静脉、腹主动脉、门静脉轻度粘连,局部包绕,十二指肠升部受压严重,致使十二指肠不全梗阻,胆总管上缘受压致不全梗阻。

术中病理:胰岛细胞瘤(恶性)。

行血管分离,胰头、十二指肠切除术。

2 讨论

胰岛细胞瘤分功能性和非功能性,前者多见,后者少见,仅占15%[1]。

年轻女性居多。

非功能性胰岛细胞瘤因不产生内分泌症状,临床发现一般较晚,故肿瘤体积通常较大,与本文2例均相符。

增大的肿瘤可产生占位效应,压迫十二指肠、胆总管或主胰管时,可出现腹部隐痛不适、胀满,甚至梗阻性黄疸。

压迫门脉系统可引起门脉高压的表现。

但由于肿瘤位置深在,边界常不清楚,活动度小,触之常有不适感,而压痛常不明显,本文2例报告均压迫消化道引起恶心、呕吐及进食不畅等症状,均伴有腹部不适感,无或轻度压痛表现。

例2在术中发现胆总管上端不全梗阻之胆道压迫症状。

腹部肿块也是本病的最主要的表现,2例中均在查体时触及肿块。

以上这些重要的临床表现,为肿瘤的发现及定性提供了有利的依据。

但CT检查是肿瘤定位、定性最可靠而简单易行的手段,可以准确地观察原发灶的部位及浸润、转移等[2]。

对非功能性胰岛细胞瘤的良恶性的诊断,目前国内大多数学者[3]认为:瘤细胞的异型性、核分裂相多和瘤细胞侵犯局部和周围组织器官时,即使未发生转移,也应诊断为恶性,如例2中局部血管受侵犯,符合恶性的表现。

腹部超声和CT是诊断该瘤的首选方法。

手术切除是本病惟一有效的手段。

参考文献

[1]沈正荣,彭淑雍.无功能性胰岛细胞瘤.普外临床,1997,12(1):7-10.

[2]冯亮,陈君坤,卢光明,等.CT读片指南.江苏科学技术出版社,2000:1.

[3]王敖川,王曙光,何振平.非功能胰岛细胞瘤13例诊断分析.中国实用外科杂志,1994,14(8):463.。