清末新政与预备立宪

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:2

清末“预备立宪”运动评析文章对清末的“预备立宪”进行了评析。

认为,在列强的打击下,清政府为挽救自身危亡,自上而下地发动了一场“预备立宪”运动。

这场运动首先从改革官制以为立宪基础开始,发展到把政府权力纳入制度化轨道的《钦定宪法大纲》的颁布,宣布设立资政院与咨议局;进而,正式出台了《重大信条十九条》等步步推进的三个阶段。

但缓慢地立宪已无法适应蓬勃发展的革命形势,这场持续七年时间的“预备立宪”运动以最终失败而告终。

标签:清末新政;“预备立宪”;政治现代化;历程20世纪初,内外交困的清政府为挽救自身危亡,自上而下地发起了一场“预备立宪”运动,开启了中国有史以来的政治现代化的先河。

这场运动的实质,就是根据西方三权分立的原则,以定宪法、开国会为核心,实现从中国社会的传统君主专制制度向现代民主制度的过渡。

但是,伴随着辛亥革命的成功,历史重新翻开了新的一页,清政府的“预备立宪”以失败而告终。

一清末“预备立宪”运动是清政府实行新政的一个重要成果。

1900年八国联军发动的对华侵略战争,虽然给苦难深重的中华民族带来了一次巨大的灾难,但客观上也为中国社会的变革提供了一次历史契机。

正如美国学者吉尔伯特·罗兹曼所指出的,清政府战后被迫与11个西方列强所签订的《庚子协定》使清政府中那部分最排外的顽固派人士坚信,时下的中国社会迫切需要进行一系列的制度性改革,它也成为开始改革的标志。

[1]1901年1月29日,慈禧太后以光绪皇帝的名义发布了第一道变法上谕,称:“法令不更,锢习不破,欲求振作,当议更张。

”[2]此后,伴随着清王朝一系列政治、行政、经济、文化、军事、外交改革措施的陆续颁布与实施,清王朝“在它的最后十年中,可能是1949年前一百五十年或二百年内中国出现的最有力的政府和最有生气的社会。

”[3]正规地说起来,清政府的“预备立宪”运动,是1905年日俄战争之后才正式启动的,它具有广阔的国际背景。

这场日俄西方列强在中国本土厮杀的、以控制中国东北三省和朝鲜半岛为目的的战争,最终以日本的胜利而告终,这一结果对于中国的政局影响极大。

清末新政和立宪运动的联系清末新政是清朝末年的一场经济和政治体制改革运动,也是中国现代化的重大事件之一,那么你知道清末新政和立宪运动的联系有哪些吗?以下是店铺为你整理的清末新政和立宪运动的联系,希望能帮到你。

清末新政和立宪运动的联系清末新政和立宪运动是清政府在最后几近灭亡的时候一次失败的自救运动。

而清末新政和立宪运动的关系只是先后的关系,先是慈禧在几分斟酌之下决定新政,之后在综合所有因素决定进行立宪运动。

当时帝国列强侵华之后,清朝的整个形式岌岌可危。

之后在义和团的加入之下,帝国主义的侵华计划破灭,所以说在当时算是义和团救了清政府。

但是之后因为其过度排外,引起了列强的不满。

开始加紧对清政府施压,而清政府的财政危机也让慈禧支撑不下去,所以决定进行新政改革。

而恰巧此时一个日本小国战胜了俄罗斯大国的消息震惊了整个清朝廷。

在清政府的人看来,这不仅仅是日本的胜利,更是因为日本实行了君主立宪制度,所以能战胜专制的俄罗斯。

而当时清朝各个阶层的人都在不同的程度上支持进行立宪运动。

当时的梁启超在日本流亡期间吸收了不少新潮思想,在他看来中国急需自由平等,所以他也在不断的推进立宪运动。

而在之后梁启超就受到孙中山那一派人的攻击。

对于当时快支撑不下去的慈禧来说,这么一个好的选择放在面前,于是她派出五位大臣出国学习。

而这五位大臣带回来的情报全部再说立宪制度的好处,所以慈禧开始了立宪运动。

虽然最后清末新政和立宪运动失败了,但是多少还是起到了积极影响。

清末立宪运动的评价清末立宪运动的评价,这个一直都是学术界研究的重点。

清末立宪运动就是一个朝代在几近灭亡的时候,随意抓住的一根救命稻草,不管什么都要拿来试试。

所以对于清末立宪运动的评价简单来说就是:开明人士寄予厚望的政治改革,统治阶级寄予厚望的政治手段。

大家的目的不同,但是方向一致。

清末确认进行立宪运动之前必然是有过一番调查的。

在此之前,日本一个小国战胜了俄罗斯这个大国,这一消息震惊整个清朝廷。

清末预备立宪的主要内容时代背景是什么以史为镜可以知得失,历史是一本书,值得人们品读和回味。

下面介绍的是清末预备立宪主要内容,仅供参考。

清末预备立宪主要内容政治上政治上的改革主要包括:改革官制,修订刑律,整饬吏治。

文化教育上文化教育方面最明显的改革是:废科举,兴学堂,奖励游学。

军事上军事上主要是编练新军。

经济上经济上的改革主要包括:振兴商务,奖励实业。

清末预备立宪时代背景清光绪三十一年(1904年),在中国东北的日俄战争中,日本以一个“撮尔岛国”一举搬倒了老牌欧洲强国俄罗斯让国人感到震惊和不可思议。

经过反思,国人认为其原因是“明治维新”之后日本宪政改革使得日本一跃而成为能与欧洲列强匹敌的强国。

最早持这种看法的是末代状元张謇。

他在给袁世凯的信中说“不变政体,枝枝节节之补救无益也。

不及此日俄全局未定之先,求变政体,而为揖让救焚之迂图无益也⋯⋯日俄之胜负,立宪专制之胜负也。

今全球完全专制之国谁乎?一专制当众立宪尚可幸乎?”在这之后,又有驻法大臣孙宝琦、胡惟德、张德彝、杨兆鉴等人联名上书请求立宪。

其中驻法大臣孙宝琦指出“溯自庚子以来,维新谕旨,不为不多,督励臣工,不为不切。

而百事之玩世依然,天下之精神不振者,则以未立纲中之纲,而壅蔽之弊未除,无由上下一心,共扶危局也”,在其后出使欧洲的清末务大臣之首镇国公载泽也在《奏请宣布立宪密折》中说“最强之国,所以立宪最后者,其受外来之震撼轻,故其动本国之感情缓。

然而强大如俄,犹激动于东方战败,计无复之,不得不出于立宪,以冀挽回国势。

观于今日,国无强弱,无大小,先后一揆,全出宪法一途,天下大计,居可知矣。

”。

在汹汹的社会舆论的压力以及清廷对立宪的进一步认识,以及鉴于现有立宪之国“东西诸国,大军大政,更易内阁,解散国会,习为常事,而指视所集,从未及于国君。

”,在光绪三十二年发布上谕:“方今时局艰难,百端待理,朝廷屡下明诏,力图变法,锐意振兴。

数年以来,规模初具而实效未彰,总由承办人员向无讲求,未能洞达原委,似此因循敷衍,何由起衰弱而救颠危。

清末新政时期的立宪论争及其现代启示筹备立宪是清末现代化过程中的核心问题之一。

环绕着中国是不是应该推进立宪政治这一问题,在清末新政中出现了持续的激烈的论战。

本文通过考察清末立宪派与立宪缓行派之间的论争,来揭示中国立宪政治所面临的内在矛盾。

对这些内在矛盾的历史考察,对于当代中国人更深入全面地思考中国宪政与民主政治发展的条件,对于理解后发展国家采取西方立宪政治时所需要各种因素,无疑有着重要的历史启示。

中国近代以来的宪政思潮的特点立宪思潮发端于清代中后期,早在同治年间,士大夫中的一些精英人物,就对西洋的议会政治制度产生浓厚的兴趣。

这种兴趣之所以产生,乃是由于中国人发现,西方立宪政治所具有的某种优点,恰恰是专制传统政体最为缺乏,因而也是中国最需要获得的。

王韬就在其《漫游随录》中盛赞英国的“君民共主”的议会政治制度,在这本著作中,王韬把君主专制与民主政治的结合看作是巩固一个国家的君主与民众之间的“上下相通”的手段,因而也是实现“富强之效”的手段。

⑴ 到了光绪初年,郑观应在《盛世危言》中同样沿着这种思路来理解西方宪政。

他认为,立宪与议会的好处是“集思广益”并消除君民之间的隔阂。

⑵ 到甲午战争发前,陈虬、陈炽、许景澄、张荫桓等人,均以大体相似的方式和用语,介绍并赞扬了他们所理解的西洋议会制度。

从这些近代士大夫知识分子对西洋议会制度的认识来看,他们对西方制度的兴趣着眼点,是这些政治制度所表现出来的某种特殊“效能”,而这种“效能”恰恰又是中国所缺乏的。

他们正是带着对本民族特有的“问题”的关注,来认识西方文化的。

由于中国传统专制政治在应付西方挑战时暴露出来的严重弊端,由于中国传统政体使君主与民众上下相隔,于是,在他们看来,议会政治的意义并不是西方原生意义上的对政府权力的限制与约束,而是这种制度能够“集思广益”,“固结民心”。

用郑观应在《盛世危言》中的话来说,“中国而终自安卑弱,不欲富国强兵,为天下之望国也,由亦已耳,苟欲安内攘外,……其必自设议院始矣。

第八章清末新政与立宪运动一、授课题目:清末新政与立宪运动二、教学目的:清政府在覆亡之前的十年间,开展了一场从新政到预备立宪的改革运动,也是清政府为免于灭亡而展开的一场自救运动。

以往学界将其统称为“骗局”,但就清末新政的内容加以分析,不能笼统如是说。

因为清末改革在政治体制(重于官制)、经济、军事、文化教育及社会生活等各方面展开,也取得了一定的效果,可以视为是中国近代化历程的一个阶段。

对此应使学生有深刻的理解。

三、教学重点和难点:第一,《辛丑条约》签订以后,中国主权遭到空前的践踏,帝国主义对华输出资本——对工矿交通企业投资和有息政治贷款,都达到了恶性膨胀的程度。

另外,帝国主义在中国的竞争也日趋激烈,在东北地区、西藏和长江流域,列强之间的斗争尤为剧烈。

第二,在内忧外患重重的情况下,清政府实行新政,进而发展到预备立宪,尽管存在种种问题,但还是有一定意义的。

第三,20世纪初年,中国民族资本主义得到较大的发展,民族资产阶级的力量也随之壮大,特别是民族资产阶级上层的力量增长很快,其政治上的代表立宪派参加了立宪运动,发起和组织了国会请愿运动,有其进步意义。

四、教学方法:以讲授为主。

五、教学内容:本章共分四节。

分别是:第一节新政改革第二节帝国主义侵华的继续与中国人民的反抗斗争第三节新政的深化——预备仿行宪政与继续改革第四节立宪运动以下为本章具体教学内容:20世纪的最初10年,是晚清社会剧烈动荡变化的时期。

《辛丑条约》签订之后,清朝统治阶级意识到已不能照旧统治下去了,于是相继实行新政和预备仿行立宪,取得了一些效果,虽然在客观上有利于中国社会的进步,但却无法挽救大清帝国的危机。

这一时期,帝国主义列强在中国展开了新的争夺,主要掠夺中国的铁路、矿山,强迫清政府接受其政治性的贷款,并在中国东北地区进行帝国主义的掠夺战争——日俄战争。

20世纪初的新形势促进了中华民族的觉醒,开始了新的反帝反封建斗争。

第一节新政改革一、新政的提出和官制改革经过义和团事件和八国联军战争,慈禧太后及其统治集团自知已失掉民心,难以照旧统治下去,于是只得另寻新法以缓和矛盾及争取人心。

论清末新政及预备立宪摘要:戊戌变法失败后的1901年,被八国联军赶到西安途中的满清慈禧太后,于1月29日发布了一道变法上谕——在内外压力之下,慈禧意识到:不改革中国没有出路。

为挽救王朝危亡、化解内外危机,两年前血腥镇压“百日维新”的慈禧太后,不得不推行新政。

作为新政最重要内容的“预备立宪”是在各种矛盾中由清廷主导的,结果却对以后中国的历史造成了很大影响。

本文就清末新政和预备立宪活动做以浅论,对一些疑难问题给予解释。

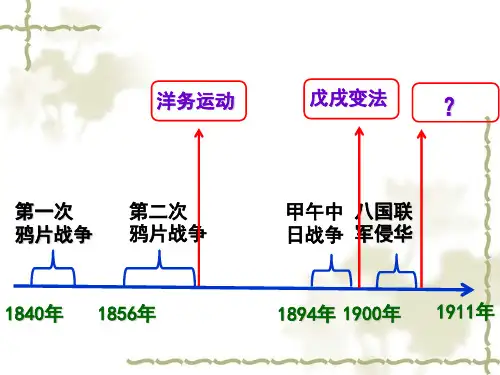

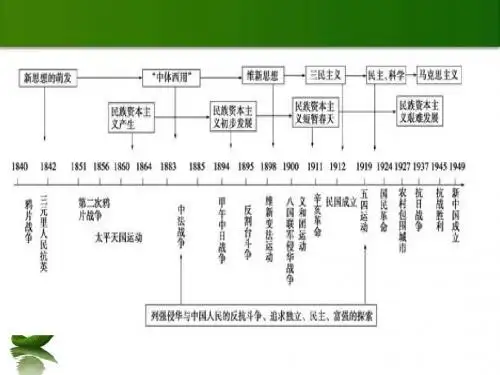

关键词:新政预备立宪钦定宪法大纲一、历史背景及原因从1840年的鸦片战争开始,我国遭遇了全面危机,改革的浪潮从未平息。

首先兴起了以“中体西用论”为指导思想的洋务运动,这一运动希望通过引进西方的器械技术,实现强国之梦,然而甲午战争的惨败,使其彻底破产。

当时的精英阶层转而认识到:要让国家富强,不仅要学习西方的器械之理,更要学习西方的政治制度。

1在维新派的极力劝说下,1898年6月11日光绪皇帝下诏“明定国是”,仿效当时日本的君主立宪制,展开了自上至下改革的变法运动,开始了中国近代史上著名的百日维新运动。

2但这个变法运动不久就失败了,当时保守派的慈禧将其扼杀于摇篮之中。

但后来由双手沾满戊戌志士鲜血的慈禧发起的新政却在力度上超过了戊戌变法!慈禧太后在逃亡西安途中所宣布的“新政”并非完全没有诚意,也不是没有具体措施和实际投入。

由于历史条件不同,“新政”中有关改革的深度与成效超过戊戌变法,这是没有疑义的。

慈禧等人的转变主要是因为:首先,从国际环境看,经过甲午战争和八国联军侵华战争,帝国主义扶植清朝傀儡政权,实行“以华治华”,从而维护其殖民利益的政策,他们要求清政府披上“民主宪政”的外衣。

1亓冰峰:《清末革命与君宪的论争》,台湾中央研究院近代史研究所,1980年版,第2页。

2徐祥民等:《中国宪政史》,中国海洋大学出版社,2002年版,第42页。

其次,就国内形势而言,中国的经济结构和阶级结构已发生了明显变化,资产阶级革命正在兴起,封建专制主义与资本民主主义的矛盾已十分尖锐;而代表资产阶级右翼和一部分地主官僚的君主立宪派也积极活动,企图通过立宪分得一点权力。

清末预备立宪的内容清末预备立宪。

清朝晚期,中国社会面临着严重的危机,内忧外患,国力日衰。

为了挽救国家危亡,清政府开始进行改革,其中预备立宪成为了当时的重要议题。

预备立宪,即在清朝进行宪政改革,实行君主立宪制度,以期实现国家现代化和政治体制的改革。

这一时期的预备立宪运动,对中国近代史产生了深远的影响,其内在的历史价值和意义也是不可忽视的。

首先,清末预备立宪的背景是十分复杂的。

在外部压力方面,列强的侵略和侵略扩张,使得清政府在外交上陷入被动局面。

在内部方面,社会矛盾日益尖锐,民族矛盾和阶级矛盾交织在一起,社会动荡不安。

因此,清政府迫切需要进行政治体制改革,以解决国家危机。

其次,清末预备立宪的意义在于,它为中国政治体制的现代化奠定了基础。

在中国传统政治体制下,封建专制统治已经无法适应社会的发展需求,而君主立宪制度的实施,为中国政治体制的现代化提供了可能性。

它为中国政治体制的变革提供了一个新的思路和途径,为中国近代政治变革奠定了基础。

再次,清末预备立宪的意义还在于,它为中国社会的进步和发展打开了一扇窗户。

预备立宪的运动,推动了中国社会的思想解放和政治觉醒,激发了人民的民主意识和民族自豪感。

它为中国社会的现代化进程注入了新的活力和动力,为中国的政治、经济、文化等各个领域的发展奠定了基础。

最后,清末预备立宪的历史价值在于,它为中国政治体制的改革提供了宝贵的经验和教训。

尽管清末预备立宪最终未能成功,但它为中国政治体制的变革积累了丰富的经验和教训。

这些经验和教训,对于中国政治体制的改革具有重要的借鉴意义,对于中国政治体制的现代化进程具有重要的启示作用。

总之,清末预备立宪是中国近代史上重要的政治运动,具有深远的历史意义和价值。

它为中国政治体制的现代化奠定了基础,为中国社会的进步和发展打开了一扇窗户,为中国政治体制的改革提供了宝贵的经验和教训。

我们应该充分认识和理解清末预备立宪的重要意义,珍惜历史经验,不断推进政治体制的现代化进程,实现国家的繁荣和富强。

清末新政与预备立宪

一.新政(1901-1905)

背景:义和团运动、八国侵华

国内出现立宪运动

资产阶级革命运动兴起

清政府面临统治危机

代表人物:张之洞、袁世凯

内容1.政治:增设新机构,裁撤冗官、冗衙.一定程度上打击了封建顽固势力,但也反映出清

政府已沦为维护帝国主义的工具,增设机构维护帝国主义利益.

2.军事:编练新军.一定程度上增强了中国国防实力,但后来兵为将有,形成了近代军阀.

3文化教育:废科举,颁行新学制和设立各式新学堂、派遣留学生.形成了重视西方科技与社

会政治学说的风气,培养了近代科技、教育、法政、军事人才.

4.振兴商务、奖励事业.促进了中国近代经济的发展.

实质:讨好列强,维护专制统治。

二.预备立宪(1905-1911)

领导:资产阶级立宪派

过程:五大臣出洋考察

内容:《钦定宪法大纲》、皇族内阁......

三.异同点比较

相同点:

1.指挥者相同。清末新政与预备立宪都是在清政府的指挥下进行的。

2.发生时间大致相同。 二者都是在快要灭亡的清朝晚期进行的。

3.目的相同。 都是为挽救快要灭亡的王朝而努力的。

不同点:

1.二者的结局不同。 清末新政取得了最终的成功,产生了一些比较显著的效果。但是,

预备立宪被揭穿最终失败,是一场阴谋。

2.进行的方式不同。清末新政主要是对国内的制度军队文化经济等方面进行了一系列变革,

并且派出政府官员出国考察,学习外国先进经验。 而预备立宪是进行一场阴谋的变革政

府的活动.

3.性质不同。清末新政是一场比较正义的维护政府统治的变革。而预备立宪是一场阴谋活

动,非正义的企图篡权的活动。

四.维新派和立宪派之比较

1.维新派把西方资产阶级的政治学说同传统的儒家思想相结合,在维护孔子的名义下,批判

封建的因循守旧思想。维新派主张维新变法,实行君主立宪制,要求发展资本主义,但未触

及封建土地制度维新派主张和平和改良的方式,幻想实行自上而下的改革。

2.君主立宪派:是20世纪初中国政坛上出现的一个政治群体。他们的基本主张是:继续保

持以清朝皇帝为代表的大地主、大买办阶级的统治,而只把它的政权组织形式改变一下,颁

布宪法,召开国会,建立所谓责任政府,以便资产阶级上层能够参与政权。清末君主立宪派

的形成有其特殊的历史条件。这包括:①19世纪末,随着民族资本主义的初步发展,资产

阶级上层的经济实力和社会地位提高,日益不满清朝现状,要求通过改革参与政权,维护自

身的利益。②20世纪初,资产阶级革命运动的兴起和发展,也引起了资产阶级上层的恐惧,

他们在反对革命的立场上与清政府存在着一致。③为了抵制革命,欺骗舆论,清政府进行了

所谓的“预备立宪”,这使康、梁等一批资产阶级上层分子备受鼓舞。于是立宪派政治团体

纷纷建立。清末立宪派的头面人物,在国内主要是一批与官场有密切关系的从事实业的大资

本家、著名绅士,如张謇、汤寿潜、汤化龙、谭延闿等。在国外的代表人物则是已沦为保皇

派的康有为