人教新课标版高三历史2017年10月必修一第13课之《清末新政和预备立宪》原创课件(共34张ppt)

- 格式:ppt

- 大小:568.50 KB

- 文档页数:32

[键入文字]

2017 年高考历史必考知识点:清末新政

历史网的小编给各位考生整理了2017 年高考历史必考知识点:清末新政,希望对大家有所帮助。

更多的资讯请持续关注历史网。

▲高考历史必考知识点:清末新政

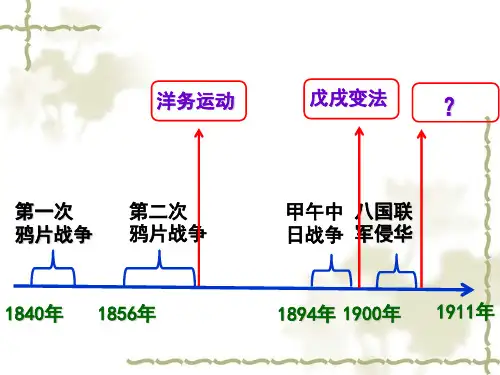

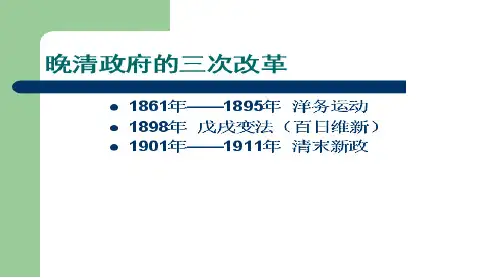

清末新政(又称庚子新政、庚子后新政),后继清朝的中华民国称遮羞变法,香港称晚清改革,日本称光绪新政,是清朝末年的一场经济和政治体制改革运动,也是中国现代化的重大事件之一。

1900 年,庚子事变爆发,八国联军入侵首都北京,慈禧太后下令和谈,接受八国联军提出的《辛丑条约》,此举对中国打击甚大,因此朝廷保守派主动进行变法。

1901 年,在慈禧太后的默许下,清政府进行改革,但改革内容多与1898 年的戊戌变法雷同。

▲高考历史必考知识点:清末新政背景

八国联军入侵,《辛丑条约》的签订后,中外反动势力完全勾结在一起,进一步激化了中国社会的基本矛盾;广大人民反抗清政府的斗争,尤其是民主革命蓬勃发展的情况下实行的。

▲高考历史必考知识点:清末新政目的

摆脱统治危机,维护清朝统治

▲高考历史必考知识点:清末新政措施

①改革官制。

②改革兵制。

有利于近代军队的建设编练新军

③改革学制。

兴办学堂,派遣留学生。

有利于民主革命思想传播

④以法保护和奖励工商业。

有利于民族资’级的发展

▲高考历史必考知识点:清末新政的评价

清政府推行“新政”,原想缓和国内矛盾,维持和巩固其封建统治,适应帝国主义的

1。

谈如何全面理解清末新政和预备立宪谈如何全面理解清末新政和预备立宪如何理解清末新政一、背景:八国联军侵华后,清政府屈辱的签订了《辛丑条约》,使得帝国主义列强在中国争夺加剧,名义上中国还是保持统一独立,而实际上已经成为列强共管的半殖民地国家,而清政府则成为列强在华共管的有利工具,中国社会危机进一步加深,民族矛盾、阶级矛盾被进一步激化,为了满足帝国主义在华共管的需要,缓和民族、阶级矛盾,笼络人心,1901年清政府推行“新政”。

二、过程:1901年1月慈禧太后在西安发布“预约变法”上谕,4月设立“督办政务处”,任命奕劻、李鸿章等6人为政务大臣,5月增补张之洞、刘一坤等3人为参赞,全权负责新政各项事宜,但新政的各项主张和推广实施权力仍集中在慈禧太后一人手中,7-8月间,两江总督刘一坤和湖广总督张之洞联名上奏三折,提出一系列改革措施,得到慈禧太后称赞,便以此二人主张制定新政措施蓝本。

之后在1901-1905年陆续颁布新政措施30余项。

三、措施:(1)政治:减冗衙,修刑律。

1901年7月将总理衙门改为外务省,位列六部之首;撤湖北、云南、广东三省巡抚、詹事府、通政司、太仆寺、太常寺、光禄寺、鸿胪寺等,停止捐纳实官,整顿吏治。

1902年令沈家本、伍廷芳参酌各国法律,修订刑律,此二人对《大清律例》进行大规模修改,废除如凌迟等一系列酷刑。

(2)经济上:重工商,振农业。

1903年成立商部,管理工、矿、交通等企业;设立商会,兴修水利,清查田亩,颁布《商律》对兴办实业有贡献者进行奖励,设立农务学堂、农事试验场,1903年7月设立银钱总厂。

(3)军事方面:改军制,扩新军。

1903年设练兵处,总管全国练兵,全国各省设立督练公所,淘汰绿营和防勇,编练新军;同时,设立巡警部,举办警政。

而编练新军也成为清政府“新政”核心内容。

(4)文化方面:废科举,建学堂,兴留学。

清政府将同文馆并入京师大学堂,同时颁布新学制,命令各省办大学堂、府设立中学堂、县设立小学堂。

[键入文字]2017 年高考历史必考知识点:立宪运动历史网的小编给各位考生整理了2017 年高考历史必考知识点:立宪运动,希望对大家有所帮助。

更多的资讯请持续关注历史网。

▲高考历史必考知识点:立宪运动立宪运动清政府根据出国考察宪政的清宗室载泽、端方等五大臣的意见,于光绪三十三年(1906)下诏预备立宪。

1907 年又在中央筹设资政院,在各省筹设谐议局。

各地立宪派政治团体,发表宣言,鼓吹实行君主立宪政体,并发起国会请愿运动,要求速开国会,颁布宪法,缩短预备立宪期限等。

1908 年,清政府又宣布9 年后实行立宪。

同时颁布《钦定宪法大纲》。

▲高考历史必考知识点:立宪运动破产的标志清末立宪运动是清政府在各方压力之下进行的一次新政改革。

当时的义和团打破了列强直接侵略清朝的计划,使其采取以华制华的方式占领中国。

但是帝国列强不断对清政府施压,并且要求清政府进行民主改革。

当时的日俄大战的胜利,清朝各个阶级人民的支持和五位留洋大臣带回来的情报纷纷指向立宪运动是救国的好方法。

而对于此次来说,这一立宪运动可以巩固自己的位置,还能解决内忧外患,一举几得,于是进行立宪运动。

清末立宪运动前期的改革十分顺利,因为这次的清末改革被开明人士寄予厚望,同时对于慈禧来说,也是巩固自己政权的最后方法,对于帝国主义来说清政府的这次改革也符合他们的期望值。

清政府这次的改革相当全面,但是间接加重了人民的负担。

而它最终的结果也是失败了。

皇族内阁的成立总共有13 位成员,全都是皇族。

这充分暴露了清政府的欺骗性质,让人大失所望,立宪派纷纷投身革命。

▲高考历史必考知识点:立宪运动失败的原因1。

课文注释:预备立宪

1905年,清政府派载泽等五大臣出洋考察宪政,“为将来实行立宪之准备”。

1906年,清政府发布“预备仿行宪政”的上谕,说因为“规制未备,民智未开”,所以只能作立宪的准备工作。

开始改变中央官制,设度支部、法部、邮传部、民政部、农工商部等,同时削减地方督抚的权力,把他们的军权收归中央。

1907年,颁布《钦定宪法大纲》,下令在中央设咨政院,“以立议院基础”,各省设咨议局。

第二年又宣布以九年为期完成立宪的筹备工作。

革命派不断揭露清政府预备立宪的骗局,接连发动推翻清政府的武装起义。

保皇派和立宪派对预备立宪热烈响应。

康有为对它大加赞赏,将保皇会改为“帝国宪政会,期待从清朝的立宪中寻找政治出路。

立宪派张謇等在上海组织“预备立宪公会”,汤化龙等在湖北成立“宪政筹备会”。

他们在各省咨议局中占据多数,希望从此走上政治舞台。

他们发起16省咨议局联合请愿,要求立即召开国会。

1910年,清政府宣布,将原定九年预备立宪期缩短为五年,提前于1913年召开国会,在国会召开前两年成立新内阁。

1911年5月,撤销军机处,成立以庆亲王奕劻为首的责任内阁。

在13名阁员中,满族占9人,其中皇族7人,全部军政大权集中于皇室,被称为“皇族内阁”。

预备立宪的骗局完全暴露,立宪派大失所望,许多人转而投机革命,清政府更加孤立。

第13课辛亥革命课程标准学法指导简述辛亥革命的主要过程,认识推翻君主专制制度、建立中华民国的历史意义。

1.联系列强侵华、清政府反动卖国的史实,认识辛亥革命爆发的必然性。

2.利用《武昌起义形势图》等资料,理清辛亥革命的主要过程。

3.理解辛亥革命的意义,尤其侧重其变革政治体制的意义。

知识点一武昌起义1.条件(1)经济基础:清末“新政”和“预备立宪”客观上促进了资本主义的发展。

(2)阶级基础:新式学堂的勃兴和留学教育的发展,使革命知识分子的队伍不断壮大。

(3)思想基础:章炳麟、陈天华、邹容等人大力宣传资产阶级革命时期的天赋人权和自由平等学说。

(4)组织基础:1894年,孙中山在檀香山建立兴中会;1905年,又在东京建立了近代中国第一个统一的资产阶级革命政党中国同盟会。

2.酝酿(1)军事起义:革命党人发动了一系列武装起义,推动全国革命进入高潮。

(2)革命党人深入湖北新军中做宣传组织工作。

(3)有利条件:清政府调湖北新军入四川镇压起义,湖北防务空虚。

3.爆发:1911年10月10日,武昌城内新军工程营的革命党人果断起义,占领武昌。

知识点二中华民国成立1.成立:1912年1月1日,孙中山就任临时大总统,定都南京,以五色旗为国旗。

2.《中华民国临时约法》颁布 (1)内容⎩⎨⎧①中华民国主权属于国民全体,国内各民族一律平等,国民有人身、居住、言论等自由和选举、被选举权。

②确立三权分立的政治体制。

③特别规定实行责任内阁制。

(2)评价:是中国历史上第一部资产阶级性质的民主宪法,具有反对封建专制制度的进步意义。

知识点三 中国民主进程的丰碑1.结局:袁世凯篡夺革命果实(1)原因①袁世凯玩弄两面手法,势力强大。

②列强以军事威胁、外交孤立、经济封锁手段,对革命政权施加压力。

(2)过程①1912年2月12日,袁世凯逼迫清帝退位,次日通电赞成共和,孙中山提出辞职,袁世凯被选为临时大总统。

②1912年3月,袁世凯在北京正式就任中华民国临时大总统,辛亥革命的胜利果实落入袁世凯手里。

【摘 要】新人教版高中历史教材对清末“新政”的截止时间表述不明,对“新政”与“预备立宪”的论述易于理解为两个较孤立的历史事件,对它们的评价也存在偏颇之处。

该教材的编写具有“在维新中守旧”的特色。

【关键词】高中历史教材 清末“新政” “预备立宪” 表述【中图分类号】G 【文献标识码】A【文章编号】0450-9889(2016)01B-0094-02新人教版高中历史教材在编写模式方面采取的是专题加模块的形式,具有很大的创新与优势,因为它避免了与初中历史的重复,丰富了学生的生活,开阔了学生的视野,但在一些历史事件细节的表述上仍存在值得教师与学生思考的地方。

本文试以清末“新政”与“预备立宪”为例,对清末“新政”截止时间的表述、“新政”与“预备立宪”的关系以及对二者的评价等方面做一思考与评价,以期为高中历史教学与课程教材的深层研究提供一些参考。

一、对清末“新政”截止时间的表述新人教版高中历史选修2(以下简称选修2)认为清末“新政”开始于1901年1月,但止于何时,并未说明,因为这是一个有争议的问题,故其用“在‘新政’的最初几年里”含糊表述。

但此句并非凭空产生,前人已说,“从光绪二十六年底即1901年初西太后在西安宣布‘变法’开始,几年之中清政府推行了一系列所谓‘新政’”。

而“最初几年”具体是指哪几年?选修2也未明注,笔者认为在常规教学中可以说是1901—1905年,因为过去人们习惯于将“新政”限定在当年(1901年)1月29日朝廷在西安颁发“变法”上谕至1905年“预备仿行宪政”开始之前这一时段,但选修2教参中却写成1901—1904年则欠妥,须更正。

另外,只提“最初几年”,不说后几年怎样?这也许是编者有意地传达一些学术信息,给学习者留下一些思考空间。

笔者认为,教师应向学生补充说明,所谓的“新政”实质上就是清末改革,它应是20世纪初晚清政府自上而下进行诸多改革的总称,即“广义言之,辛丑之后,迄于辛亥,清政府推出的弃旧图新变革措施,均可视为‘新政’”;另有学者也明确其起止时间,“1901年1月29日清廷发布上谕,宣示了改革决心,标志着晚晴最后10年改革时期的开始,史称‘清末新政’”。