骨折治疗的历史经验和进展

- 格式:ppt

- 大小:137.13 MB

- 文档页数:240

医学领域中骨折修复技术的研究与进展骨折是指骨骼系统中的骨头断裂或者破裂,通常是由于外力作用引起的。

骨折修复是医学领域中的一个重要研究方向,其目标是通过各种技术手段使骨折骨头重新愈合并恢复其原有功能。

近年来,骨折修复技术在医学领域中取得了显著的进展,为临床治疗提供了更多的选择和可能性。

传统的骨折修复方法通常包括保守治疗、外固定和内固定三种方式。

保守治疗是通过固定患肢,使其得到充分休息和保护,利于骨头的自然愈合。

外固定是将金属件钉入骨骼两端,通过外部固定物将骨骼部位稳定固定,促进骨折愈合。

内固定是在骨折处植入金属板、钢针、钉或螺丝等材料,通过内部固定物将骨骼部位稳定固定,促进骨折愈合。

然而,随着医学技术的不断发展,骨折修复技术也在不断创新和改进。

尤其是近年来,再生医学和生物材料学的快速发展为骨折修复提供了新的方向和思路。

干细胞治疗、基因治疗和生物材料应用成为骨折修复的研究热点。

干细胞治疗是指将体内的干细胞移植到骨折部位,通过干细胞的再生和分化能力来促进骨折愈合。

目前已有多项研究表明,干细胞治疗可以提高骨折骨头的再生速度和质量,加快患者的康复进程。

例如,间充质干细胞(MSCs)具有多向分化潜能,可以分化成骨细胞,并释放促进骨折愈合的生长因子。

另外,诱导多能干细胞(iPSCs)也被用于骨折修复中,这些干细胞可以来源于患者自身的皮肤细胞等非骨骼组织,具有较高的再生和分化潜能。

基因治疗是将特定的基因载体植入患者体内,通过操控细胞内的基因表达来促进骨折愈合。

其中最常用的方法是利用腺相关病毒(AAV)或质粒载体将具有愈合活性的基因传送到骨折部位。

这种方法可以经由细胞内环境的调节和修复来促进骨折的正常愈合。

例如,BMP-2(骨形态发生蛋白-2)基因经过基因治疗后可以促进骨细胞的分化和增殖,从而加速骨折愈合进程。

生物材料的应用也是骨折修复领域的一个重要方向。

生物材料可以作为骨折修复的辅助治疗手段,用于填充骨折部位,提供机械支撑和促进骨折愈合。

骨科学科的发展历史及未来全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:骨科学科是医学领域中的一个重要分支,主要研究和治疗关于骨骼系统的疾病和损伤。

骨科学科的发展历史可以追溯到古代,随着医学技术的不断进步,骨科学科也在不断发展和完善,为人类的健康作出了重要贡献。

古代的骨科治疗主要依靠传统的外科手术和草药治疗,对于骨折和脱臼等疾病的治疗效果较为有限。

直到19世纪,骨科学科才逐渐形成。

当时的骨科医生开始研究骨骼结构及功能,开展解剖学和实验研究,为现代骨科学科的发展奠定了基础。

20世纪,随着医学技术的飞速发展,骨科学科也得到了迅速的进步。

影像学技术的广泛应用使骨科医生能够更准确地诊断骨骼疾病和损伤,手术技术的不断改进和创新为骨科手术的成功率提供了保障。

骨科学科与其他学科的交叉合作也为治疗骨骨科疾病带来了新的思路和方法。

未来,随着人口老龄化和生活方式的改变,骨科医生将面临更多挑战和机遇。

一方面,老年人群中骨质疏松症和关节炎等骨骼疾病的发病率将不断增加,骨科医生需要更加关注预防和治疗这些疾病。

运动损伤和外伤等意外因素也会导致更多的骨骼损伤,骨科医生需要拓展手术技术和材料的应用,提高手术的成功率和患者的生活质量。

科技的进步也将给骨科学科带来新的发展机遇。

3D打印技术的应用使骨科医生能够定制人工骨骼和植入物,提高手术的精确度和安全性。

基因编辑技术的发展将为骨骼疾病的治疗提供新的方向和方法。

人工智能和大数据分析也将帮助骨科医生更快更准确地诊断和治疗骨科疾病。

骨科学科作为医学领域中的一个重要分支,其发展历史和未来充满着希望和挑战。

随着医学技术的不断进步和科研的不断深入,骨科医生将有能力更好地保障人类的骨骼健康,为人类的健康和福祉做出更大的贡献。

【2000字】。

第二篇示例:骨科学科,又称为骨科学或骨科学技术主题,是医学的一个分支科学,专门研究人体骨骼的结构、功能和病理变化,致力于对骨骼系统疾病的预防、诊断和治疗。

骨科学科的发展可谓是医学领域中的一大辉煌成就,对人类的健康和生存起到了至关重要的作用。

骨科学科的发展历史及未来展望

骨科学,又称为矫形外科学,是一门研究骨骼系统的结构、功能以及相关疾病的学科。

它涵盖了对人体骨骼系统的全面了解,包括关节、韧带、肌肉和神经等组织的生物学、力学和病理学。

一、骨科学的发展历史

1. 古代:早在古埃及时期,人们就开始尝试修复骨折和进行截肢手术。

公元前400年,希波克拉底在《论疾病》中描述了多种骨折类型及其治疗方法。

2. 中世纪:在欧洲的中世纪,虽然医学知识相对匮乏,但一些医生已经开始尝试使用金属板和螺钉来固定骨折。

3. 近现代:19世纪末至20世纪初,随着麻醉技术的进步和无菌术的发展,骨科手术的安全性大大提高。

此外,X射线的发现也为骨科疾病的诊断提供了新的手段。

二、骨科学的未来发展

1. 精准医疗:随着基因测序和生物信息学的发展,未来的骨科将更加注重精准医疗。

通过分析患者的基因型,医生可以为患者提供更为个性化的治疗方案。

2. 微创手术:微创手术因其创伤小、恢复快的优点,已经成为骨科手术的重要发展方向。

随着机器人技术和虚拟现实技术的进步,未来的骨科手术将会更加精确和安全。

3. 组织工程和再生医学:通过细胞移植和生物材料的应用,组织工程和再生医学为治疗骨关节疾病提供了新的可能。

在未来,我们有望看到更多基于这些技术的新型疗法。

总结来说,骨科学的历史发展是一个不断探索和进步的过程。

面对未来的挑战,骨科学将继续致力于提高诊疗水平,改善患者生活质量。

骨科发展历史

骨科是医学中的一个重要分支,主要研究骨骼系统的疾病和损伤的治疗。

随着人类文明的发展,骨科的发展也经历了漫长的历史。

早在古代,人们就开始了解骨骼系统的基本结构和功能。

在古埃及,人们就已经开始使用木制的夹板来固定骨折。

在古希腊,医学家希波克拉底就提出了“骨折应该尽早复位”的治疗原则。

在古罗马,医学家加林巴就发明了一种用铁丝固定骨折的方法。

中世纪时期,骨科的发展受到了很大的限制。

由于宗教和文化的原因,人们对解剖学的研究受到了限制,这也导致了骨科的发展缓慢。

直到文艺复兴时期,人们才开始重新关注骨科的研究。

19世纪是骨科发展的重要时期。

在这个时期,人们开始使用麻醉剂和消毒剂,这使得手术的成功率大大提高。

同时,人们也开始使用X光技术来诊断骨骼系统的疾病和损伤。

20世纪是骨科发展的黄金时期。

在这个时期,人们开始使用各种新的材料和技术来治疗骨骼系统的疾病和损伤。

例如,人工关节的发明使得关节疾病的治疗变得更加容易和有效。

此外,人们还发明了各种新的手术技术,如微创手术和腔镜手术,这些技术使得手术的创伤更小,恢复更快。

21世纪是骨科发展的新时期。

在这个时期,人们开始使用3D打印

技术来制造人工骨骼和关节。

这种技术可以根据患者的具体情况来制造定制化的人工骨骼和关节,从而提高手术的成功率和患者的生活质量。

骨科的发展历史可以追溯到古代,经历了漫长的历史。

随着科技的不断进步,骨科的治疗方法也在不断地更新和改进,为患者带来了更好的治疗效果和生活质量。

中国骨科的过去与现在冯传汉北京大学人民医院中国骨科起源于医学的两大支,即祖国(传统)医学和西方医学。

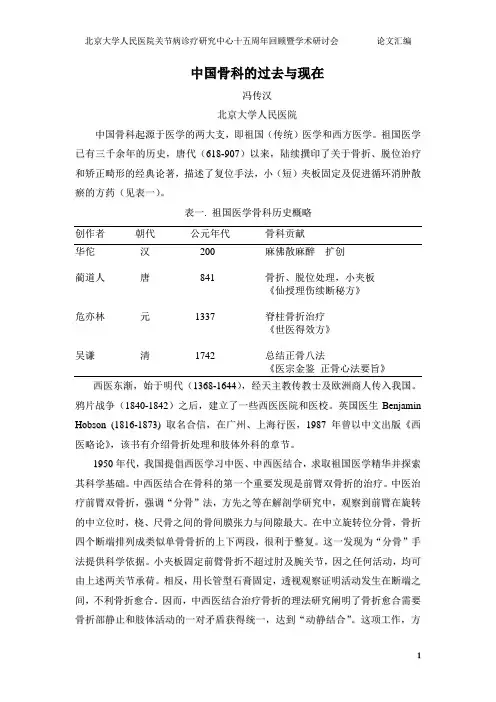

祖国医学已有三千余年的历史,唐代(618-907)以来,陆续撰印了关于骨折、脱位治疗和矫正畸形的经典论著,描述了复位手法,小(短)夹板固定及促进循环消肿散瘀的方药(见表一)。

表一.祖国医学骨科历史概略创作者朝代公元年代骨科贡献华佗汉200麻佛散麻醉扩创蔺道人唐841骨折、脱位处理,小夹板《仙授理伤续断秘方》危亦林元1337脊柱骨折治疗《世医得效方》吴谦清1742总结正骨八法《医宗金鉴正骨心法要旨》西医东渐,始于明代(1368-1644),经天主教传教士及欧洲商人传入我国。

鸦片战争(1840-1842)之后,建立了一些西医医院和医校。

英国医生B e n j a m i n H o b s o n(1816-1873)取名合信,在广州、上海行医,1987年曾以中文出版《西医略论》,该书有介绍骨折处理和肢体外科的章节。

1950年代,我国提倡西医学习中医、中西医结合,求取祖国医学精华并探索其科学基础。

中西医结合在骨科的第一个重要发现是前臂双骨折的治疗。

中医治疗前臂双骨折,强调“分骨”法,方先之等在解剖学研究中,观察到前臂在旋转的中立位时,桡、尺骨之间的骨间膜张力与间隙最大。

在中立旋转位分骨,骨折四个断端排列成类似单骨骨折的上下两段,很利于整复。

这一发现为“分骨”手法提供科学依据。

小夹板固定前臂骨折不超过肘及腕关节,因之任何活动,均可由上述两关节承荷。

相反,用长管型石膏固定,透视观察证明活动发生在断端之间,不利骨折愈合。

因而,中西医结合治疗骨折的理法研究阐明了骨折愈合需要骨折部静止和肢体活动的一对矛盾获得统一,达到“动静结合”。

这项工作,方先之等曾发表于1963年中华医学杂志英文版(82卷493-524页)。

1996年C l i n i c a l O r t h o p a e d i c s a n d R e l a t e d R e s e a r c h杂志(323期4-11页),作为“经典论文”重新发表。

中医骨科历史中医骨科是中医学的重要组成部分,其历史悠久,源远流长。

以下简要介绍中医骨科的发展历程、古代中医骨科诊疗技术、骨病病因与病理、中药治疗骨病、推拿与按摩在骨科的应用、针灸与骨科治疗以及骨科疾病的预防与调护等方面。

一、中医骨科发展史中医骨科最早可以追溯到春秋战国时期,当时已有对于骨折、脱位等骨病的记载。

随着时间的推移,中医骨科逐渐发展壮大,尤其在明清时期,中医骨科诊疗技术取得了巨大的进步。

到了现代,中医骨科与现代医学相结合,形成了独特的诊疗体系,为众多骨病患者提供了有效的治疗手段。

二、古代中医骨科诊疗技术古代中医骨科诊疗技术主要包括正骨手法、外固定和练功疗法等。

正骨手法是治疗骨折和脱位的主要方法,通过手法复位使骨骼恢复正常的位置和功能。

外固定技术则是在骨折部位使用木板、竹片等固定材料,以保持骨折部位的稳定。

练功疗法则是通过特定的锻炼来帮助患者恢复关节功能。

三、骨病病因与病理中医认为,骨病的病因主要包括外因和内因两个方面。

外因包括外伤、跌打损伤等外部因素导致的骨骼损伤;内因则包括体质虚弱、肝肾不足等内在因素导致的骨骼病变。

病理方面,中医认为骨骼病变是由于气血运行不畅、痰瘀互结等原因引起的。

四、中药治疗骨病中药治疗骨病是中医骨科的重要特色之一。

根据不同的骨病,中医采用不同的中药进行治疗。

例如,对于骨折早期,中医常用活血化瘀的药物来促进血液循环、消肿止痛;对于骨折后期,则采用补益肝肾的药物来促进骨骼愈合。

此外,中药还可以配合外敷、熏洗等方法进行治疗。

五、推拿与按摩在骨科的应用推拿与按摩是中医骨科的另一种重要治疗方法。

通过推拿与按摩,可以缓解肌肉紧张、促进血液循环、舒缓疼痛。

在骨折后期,推拿与按摩还可以帮助患者恢复关节功能。

此外,对于一些慢性骨病,如颈椎病、腰椎间盘突出等,推拿与按摩也有很好的疗效。

六、针灸与骨科治疗针灸是中医传统的治疗方法之一,在骨科中也有广泛应用。

针灸可以刺激穴位、调和气血,从而缓解疼痛、促进骨骼愈合。

中医骨伤科手术发展史及其展望从我国近现代发展史的角度来看,自鸦片战争以来,我国传统思想就受到来自西方各国的冲击,西方医学对我国中医也产生了较大影响,中医手术不仅没有随着医疗事业的发展取得进步,反而更为保守,其应用范围越来越狭窄,如何扩大中医应用范围,是需要思考和解决的问题。

1.中医手术史中医在我国发展历史悠久,是在不断的实践中所形成的经验总结,具有重要的理论和实践价值,对促进我国医疗事业的发展有重要推动作用。

作为世界上最具有创造力的民族之一,中华民族在石器时代就有能够应对外伤的医疗记载。

在远古时期,外伤是影响人类生命健康的重要因素,外伤医疗技术也得以发展,在早期得到了推广和发展。

根据有关资料记载,早在公元前476年,我国手术医疗工具就得到了提升,《韩非子·安危》中有扁鹊“以刀刺骨”的说法,这就说明手术疗法在我国中医中的应用很早;公元前475-220年,《五十二病方》中记载了中医治疗骨折、外伤的经验,主要的治疗方式包括手术、药草等;也有其他资料显示,截肢手术在很久之前已经被应用于治疗“脱痛”,利用切开引流的方式来治疗化脓性关节炎的应用也具有悠久历史。

华佗是我国著名医生,专业领域在外科,他发明了麻沸散全麻实行剖腹手术。

《三国志·魏书》中有这样的记载:“若病结积在内,针药所不能及,便饮其麻沸散。

”从这个角度来看,麻醉药物的使用当时让中医在世界医疗方面遥遥领先,自从有了麻醉药物,我国手术治疗的方法发展迅速,也逐渐成为单独的学科体系。

公元220-960年的魏晋隋唐时代是战乱时期,外科伤病患者数量猛增,从某种角度来看也促进了我国中医的发展,积累了丰富经验。

《肘后备急方》中对开放性伤口的清创处理进行了详细记录;在腹部创伤方面,也对缝合手术进行了记载;颅脑损伤、大动脉创伤出血的记载数量也较多,重症治疗方法发展迅速。

《诸病源候论》中对清创法的主要原则进行了阐述,包括清创时间要早、清创要彻底,避免受到感染、在清创完毕后要分层缝合,最后正确包扎。

中医外科学在治疗骨折方面有什么新的发展骨折是一种常见的创伤性疾病,给患者带来了极大的痛苦和不便。

中医外科学在治疗骨折方面有着悠久的历史和丰富的经验,并且随着时代的发展,不断推陈出新,取得了许多新的进展。

中医外科学治疗骨折的基本原则是“动静结合、筋骨并重、内外兼治、医患合作”。

在传统的中医治疗方法中,手法复位、小夹板固定、中药外敷内服等方法被广泛应用,并取得了良好的疗效。

然而,随着现代医学技术的进步和人们对治疗效果要求的提高,中医外科学在骨折治疗方面也不断创新和发展。

在手法复位方面,中医医生通过长期的临床实践和经验积累,手法更加精准和熟练。

同时,借助现代影像学技术,如 X 光、CT 等,能够更加清晰地了解骨折的情况,从而提高复位的准确性。

此外,一些新的复位手法和技巧也不断被总结和推广,使得手法复位在复杂骨折的治疗中发挥了更大的作用。

小夹板固定是中医外科学治疗骨折的特色之一。

近年来,小夹板的材料和制作工艺得到了改进。

新型的小夹板更加轻便、舒适,固定效果更好。

同时,结合现代的固定材料和技术,如弹性绷带、高分子支具等,进一步增强了固定的稳定性,减少了并发症的发生。

中药在骨折治疗中的应用也有了新的发展。

传统的中药方剂在促进骨折愈合、消肿止痛方面有着显著的疗效。

如今,通过对中药的深入研究,发现了许多中药成分具有促进骨细胞生长、抑制炎症反应等作用。

在此基础上,开发出了一系列新的中药制剂,如注射剂、喷雾剂等,使用更加方便,疗效更加确切。

除了传统的治疗方法,中医外科学还引入了一些现代的治疗理念和技术。

例如,康复治疗在骨折治疗中的地位日益重要。

中医医生借鉴现代康复医学的方法,结合中医的推拿、针灸等手段,为患者制定个性化的康复方案,促进了患者肢体功能的恢复,提高了生活质量。

在骨折的预防方面,中医外科学也发挥了积极的作用。

中医强调“治未病”,通过调理身体的气血、脏腑功能,增强骨骼的强度和韧性,预防骨折的发生。

同时,中医的养生保健方法,如饮食调理、运动锻炼等,也为人们预防骨折提供了有益的指导。

中医正骨经验概述一、历史发展中医正骨是一种历史悠久的传统医学技术,起源于中国古代,历经数千年的发展与完善,为中华民族的健康事业做出了巨大贡献。

中医正骨的历史可以追溯到春秋战国时期,随着时间的推移,中医正骨技术在历代医家的不断实践和总结中逐渐成熟。

二、理论基础中医正骨的理论基础主要包括阴阳五行学说、脏腑经络学说以及骨肉相关理论。

这些理论认为,人体骨骼、关节、肌肉、神经等组织器官相互关联,相互影响,因此,当某个部位发生错位或损伤时,会导致其他部位的功能障碍。

中医正骨技术正是基于这些理论,通过手法复位和固定等技术,恢复骨骼、关节的正常位置,缓解疼痛,促进康复。

三、诊断方法中医正骨的诊断方法主要包括望、闻、问、切四诊。

其中,望诊是指观察患者肢体形态、姿势以及局部表现,以判断是否有骨折、脱位等情况;闻诊包括听声音和闻气味,以了解患者是否有疼痛或其他异常声响;问诊则是通过询问患者病史、症状等信息,了解患者病情及病因;切诊是指通过触摸和按压等方式,检查患者肌肉、骨骼等部位是否有异常。

通过四诊合参,可以全面了解患者的病情,为正骨治疗提供准确的依据。

四、正骨技术中医正骨技术主要包括手法复位和固定术。

手法复位是指通过手法操作,将骨骼、关节错位或脱位部位恢复到正常位置。

固定术则是利用各种固定器具,如夹板、石膏等,对复位后的部位进行固定,以保持其正常位置,促进愈合。

根据不同的病情和需要,可以选择不同的正骨技术进行治疗。

五、药物治疗中医正骨治疗中,药物治疗也是非常重要的一环。

根据病情需要,医生会开具相应的中药或西药处方,以缓解疼痛、促进血液循环和骨折愈合。

药物治疗可以配合手法复位和固定术同时进行,以提高治疗效果。

六、康复护理中医正骨治疗后的康复护理也是非常重要的一环。

患者在治疗过程中需要遵循医生的建议,进行适当的康复锻炼和护理。

康复护理主要包括功能锻炼、日常护理和心理调适等方面。

在康复过程中,患者需要保持积极的心态和良好的生活习惯,以促进康复。

骨科疾病的医学史和文化传承在人类发展史的长河中,骨科疾病一直是人类身体健康的难题。

从最早期的古代文明到现代医学,骨科疾病的治疗一直是人们关注和研究的课题。

在这篇文章中,我们将介绍骨科疾病的医学史和文化传承。

一、古代文明的骨科治疗在古代文明的历史长河中,骨科疾病的治疗主要是依靠传统的草药疗法。

例如,古埃及人在治疗骨折时使用的草药有木香和丝柏等。

此外,古印度和古中国也有类似的草药疗法,如在印度用姜和大蒜熬制的药水来治疗骨科疾病。

但是,古代文明中骨科疾病的治疗并不仅仅是草药疗法。

在古埃及,医生还通过绷带和木板来固定骨折的部位。

而在古中国,古代医学家华佗发明了“白洋河定骨法”,可以固定骨折并加速愈合。

二、现代骨科医学的起源虽然传统的草药疗法和固定方法对骨科疾病的治疗有一定的作用,但在现代医学的发展过程中,骨科疾病的治疗方式得到了重大的革新。

19世纪末,英国医生威廉·欧文·斯通(William Owen Stone)开始研究人体骨骼的解剖和生理学,创建了现代骨科学的基础。

他发现人体的骨骼是和周围的组织连续的,而不是独立的部分,因此人体的骨骼病变会影响到周围的组织和器官。

20世纪初,美国医学家休斯顿( Virgil. P. Houston ) 创立了脊椎矫正学校,开展了脊椎矫正术和脊骨神经运动学研究。

这是骨科学领域的重大突破,为现代骨科学的发展奠定了基础。

此外,20世纪30年代,著名骨科医生安立果(Gavril Abramovich Ilizarov)发明了伊利扎罗夫外携式骨科床,这种床可以使患者受到适当的拉力,对骨骼进行拉伸和治疗。

三、骨科医学的文化传承除了医学发展的历史,骨科医学也有着悠久的文化传承。

在中国传统文化中,骨科医学一直被视为非常重要的医学领域之一。

特别是在古代,骨科医学是与传统武术密不可分的。

中国传统武术与骨科医学有着极大的联系。

武术练习者需要时刻保持自己的身体健康,以免在激烈的训练中受伤。

骨伤科治疗方法在历代的发展情况在整理祖国医学文献有关骨伤科的过程中,从上古起直到近百年来,历代都有很大的发展和突出的成就。

为继承和发扬祖国的医学遗产,搞好中、西医结合,创立我国的新医学,以早日实现“四个现代化。

”我们既然是搞骨伤科工作的,总不能不晓得中国医学关于骨伤科的发展历史吧?在整理文献的过程中我们觉得古代时骨折复位的方法、关节扭伤、软组织损伤等在手法治疗中,是比较全面又切合实用的,有一些方法,目前临床上仍在使用。

因此学习一下祖国医学文献,关于其发展过程,是有必要的。

殷商时代(1)时代背景:相传公元前十四世纪至十六世纪期间,商汤打败了夏杰,建立了商朝,建国都于殷(今河南安阳),国号曰殷,史称殷商。

(二)殷墟的发掘:我国考古学家,在一八九九年于今河南安阳小屯发掘出土的甲骨文统计的甲骨文纪事:有关疾病记录的共323片,475辞,从当时记录的二十一种病类中有关头病,臂病,关节病,足病,趾病,骨病,跌伤等有关伤科病事的记载,这些尽管早被浓厚的宗教巫术所笼罩,但在劳动人民生活实践中,多年积累的医药知识仍然被保存下来了。

周与春秋战国时代一、周朝:(一)时代背景:公元前十一世纪,周武王联合很多部伐纣,奠都镐京(今西安)建立周朝,史称西周。

外科的“疡医”八人、专治肿疡、溃疡、折疡、金疡即为金属所伤,如刀、剑、矢所致,折疡即为跌,折疡即为跌、打、扑、击、坠所致。

(二)伤科纪事从周朝的一些纪事家和注解的一些著作中可以了解到对于伤症都有一些认识,如周朝的左秋明所撰的“左传”中记有“无绝筋,无折骨,郑公孙,将作乱……伤疾作而不果。

”汉初的一些著作家的作品中记载着有察伤、视伤、审伤。

以后东汉人郑亥注曰:创之浅者曰伤。

东汉蔡邑月令说的更明确:“皮曰伤,肉曰伤,骨曰折。

”王安石曰:“折疡,折骨也。

”二、春秋战国:(一)春秋战国:公元770年以后,东周分为春秋,战国两个时期,是中国封建社会的开端。

由于铁的应用,提高了社会的生产力,伴随着经济的发展,也必然形成了文化高潮的到来。

四肢长骨干骨折的治疗进展四肢长骨干骨折发生率较高,其治疗进展贯穿于创伤骨科发展轨迹之中。

上个世纪前半叶,骨折的治疗主要是恢复骨的连接,大多数采用石膏或牵引固定等保守治疗方法。

其治疗周期长而总体功能恢复欠佳,因而促使医生对骨折尤其移位骨折的治疗逐步转向切开复位内固定。

上世纪60年代,生物力学日渐深入到骨科学领域,在此大环境下兴起的AO体系提出了骨折固定的四大原则即为:1、解剖复位,特别是关节内骨折; 2、坚强内固定;3、无创外科操作技术以保护骨折端及软组织的血运;4、肌肉及骨折部位邻近关节早期、主动、无痛的功能活动。

AO的坚强固定是在解剖复位的基础上以骨折块之间的加压获得的,消除骨折局部的微动,以获得骨折Ⅰ期愈合。

其优点在于获得精确的复位和早期功能康复训练。

但是,在实施过程中常常需要骨折端部位的广泛显露,剥离骨折片周边的骨膜和软组织,这不仅破坏了血运,也破坏了稳定性。

内固定物与骨质的紧密接触导致骨质疏松和骨萎缩,以及遮挡效应,所有这些增加了骨坏死的发生率,以及延迟愈合、感染和再骨折的风险。

近年来,骨折内固定治疗发展的重点从机械力学角度转向生物学角度,其中最重要的是对微创技术的认识和强调。

上世纪80--90年代开始倡导以保护血运为主的内固定。

不剥离骨折端部位骨膜和软组织,不强求骨折片解剖复位,提倡闭合复位和功能复位,有限切开进行内固定,逐渐形成生物接骨术(biological osteosynthesis ,BO)的概念。

BO原则概括如下:1、切开复位时应利用间接复位技术,避免干扰骨折局部,不以破坏局部血运的手段强求解剖复位;2、内固定不强求Ⅰ期的稳定,而是要保存有活力的骨块与主骨的连接,其血运不因内固定操作而再受破坏;3、不应在骨折部位剥离骨膜进行植骨。

BO概念下的固定比AO原有的固定在固定物、复位方法、以及固定方式方面有了改进和提高。

固定物低弹性模量固定物,例如塑料、碳纤维、石墨、树脂等均有过实验报道,但迄今钛合金材料仍然是最理想的。

创伤骨折内固定的发展骨折治疗的历史非常悠久。

1902年在埃及Naga ed Der出土的木乃伊中发现了最早骨折治疗证据,其时间为公元前300年。

公元100年,阿拉伯外科医生El Zahrawi发明了用面粉和蛋清包裹患肢的方法。

中医治疗骨折,据文献记载也有两千余年的历史。

1852年,荷兰医生Mathijsen开始使用石膏绷带对患肢进行固定。

公元130~200年,在Galen早期著作中出现了对骨折进行牵引治疗的描述。

19世纪中叶开始对骨折进行持续的牵引治疗。

1767年,Gooch介绍了功能性支架。

200年后,Sarmiento使用了石膏与支架相结合的治疗方法,各种石膏材料和热塑支架才开始在临床广泛使用。

19世纪上半叶,骨科手术总是摆脱不了感染的困扰,只有在极其良好的条件下,才能进行骨科手术。

1828~1850年,欧美的Rodgers、Cheesman和B?ranger-F?raud等人开始用银丝对肱骨和股骨进行缝合和环扎固定。

1870年,B?ranger-F?raud出版了《Trait de l’immobilisation direct des fragments osseux dans les fractures》一书,总结了当时大量的骨折手术治疗病例。

150年以前,开放性骨折意味着截肢或死亡。

1870年法兰西-普鲁士战争中开放性骨折的死亡率高达41%。

由于改善了术后治疗方法,美国南北战争时期开放性骨折的死亡率降至26%。

第一次世界大战期间,股骨枪弹伤的死亡率高达80%。

随着对细菌污染、交叉感染认识的不断加深和医生对开放伤口的引流处理,开放性骨折的截肢率和死亡率有所下降。

随着巴氏物理消毒法的出现,Joseph Lister于1867年发明了化学消毒剂,外科无菌术得到了长足发展,为骨科内固定手术的发展创造了基本条件。

其后,骨折内固定手术取得了巨大发展:1875年,Franz Konig首次报道使用螺丝钉固定骨折。

古代骨折历史古代,骨折是一种常见但危险的伤害。

在没有现代医疗设备和先进技术的时代,骨折往往会给人们的生活带来巨大的困扰和痛苦。

然而,古代人们不断探索和创新,寻找治愈骨折的方法。

在古代,骨折通常是由于战斗、意外事故或体育活动中发生的。

受伤后,人们需要寻找有效的治疗方法来减轻疼痛并促进骨头的愈合。

然而,由于医疗条件有限,古代人们只能依靠自己的智慧和经验来治疗骨折。

在古代中国,骨折的治疗主要依赖于传统的中医疗法。

中医认为,骨折是由于体内的气血不畅所致,因此需要通过推拿、按摩和草药来调理身体。

古代医生经常使用草药来缓解疼痛并促进骨头的愈合。

他们还使用外敷药膏来加速伤口的愈合和恢复。

在古希腊和古罗马时期,骨折的治疗注重解剖学和外科手术。

古希腊医生希波克拉底斯提出了治疗骨折的“四要素法”,即整复、固定、牵引和休养。

古希腊医生还发明了一种称为“希波克拉底斯夹板”的装置,用于固定骨折部位,以促进愈合。

在古代埃及,骨折的治疗主要依赖于包扎和固定。

埃及人使用绷带和木板来固定骨折部位,并使用蜡和树脂来加固。

他们相信,通过固定骨折部位,可以减轻疼痛并促进愈合。

尽管古代的骨折治疗方法与现代技术相比显得简单和原始,但古代人们在没有先进设备和医疗知识的情况下,仍然能够找到一些有效的治疗方法。

他们的经验和智慧为后世的医学研究提供了宝贵的启示。

在现代,骨折的治疗方法已经得到了极大的改进和进步。

现代医学利用X射线、手术和外科手术来诊断和治疗骨折。

此外,还有许多先进的设备和技术可用于骨折的治疗和康复。

总的来说,古代骨折历史展示了人类在面对困难和挑战时的勇气和智慧。

古代人们在医疗条件有限的情况下,仍然能够寻找到有效的治疗方法,并为后代的医学研究提供了宝贵的经验和启示。

现代医学的进步离不开古代人们的努力和探索,他们为人类的健康和幸福作出了巨大的贡献。