开放性骨折的治疗进展

- 格式:pdf

- 大小:351.25 KB

- 文档页数:2

361例四肢开放性骨折康复期治疗分析【中图分类号】r683 【文献标识码】a 【文章编号】1672-3783(2011)02-0024-02【摘要】目的:探讨四肢开放性骨折康复期的临床治疗及康复指导方法。

方法:回顾性分析我院自2005年3月~2009年8月收治的361例四肢开放性骨折患者的临床资料,总结康复治疗方法。

结果:本组361例患者经过上述治疗及康复锻炼后,无伤口感染病例发生,3周内伤口愈合343例,占95.0%,其中i期愈合297例,ii期愈合46例;患者住院时间23~71d,平均465d,所有患者均康复出院;对出院后患者均进行为期12个月的随访观察,其中357例患者均康复良好,无后遗症发生,肢体功能恢复满意,可以从事正常体力劳动及负重行走;3例患者发生延迟愈合,1例患者发生骨不连,不良反应发生率为1.1%,整体康复治疗效果理想。

结论:对四肢开放性骨折患者进行及时有效的康复治疗十分重要,可以减少并发症、促进骨折康复。

【关键词】骨折;开放性;康复四肢开放性骨折是当前骨科临床上较为常见的外伤性疾病之一,随着交通工具的发达和人口密集化程度的发展,越来越多的外伤性骨折出现在骨科临床上。

开放性四肢骨折由于伤口暴露,容易诱发感染,伤口愈合较为缓慢,进行固定和复位后需要及时进行康复治疗,这样才能促进骨折的早期康复和减少治疗后遗症的发生[1]361例四肢开放性骨折的康复期治疗方法作出相关分析,报告如下:1 资料与方法1.1 一般资料:回顾性分析我院自2005年3月~2009年8月收治的361例四肢开放性骨折患者的临床资料,其中男234例,女127例;年龄8~83岁,平均41.2岁;致伤原因中交通事故引起者158例,高处坠落伤者83例,重物砸伤者51例,挤压伤38例,其他31例;骨折部位中上肢骨折157例,下肢骨折106例,上下肢骨折98例,合并骨盆骨折者53例,合并颅脑外伤者32例,合并胸部外伤者19例;伤口暴露面积08~23cm2,平均5.8 cm2;致伤至就诊时间1~17h,平均98h。

开放性骨折最重要的治疗措施开放性骨折是一种严重的骨折类型,其特点是骨折部位与外界环境相连,导致骨折部位容易感染,并且伴随有大量出血。

其治疗过程相对复杂,需要紧急处理和综合治疗。

本文将介绍开放性骨折的最重要的治疗措施。

什么是开放性骨折开放性骨折是指骨折部位的皮肤被破裂,使骨折直接与外界环境相通。

这种情况下,骨折的治疗变得更加复杂和困难,因为开放性骨折极易引发感染,且骨折部位有可能遭受更严重的损伤。

开放性骨折的治疗措施开放性骨折的治疗旨在清除感染源、避免骨折感染,促进骨折愈合和恢复功能。

最重要的治疗措施如下:1. 紧急处理和控制出血紧急处理和控制出血是处理开放性骨折的首要步骤。

当遇到开放性骨折时,应立即对伤口进行覆盖和保护,避免伤口进一步感染。

同时应迅速止血,可以通过施压、提高患肢部位、使用压迫性绷带等方式来控制出血。

2. 清洗和消毒清洗和消毒是关键的治疗措施,有助于预防或减少骨折部位的感染。

在清洗之前,应该先剪除伤口周围的毛发,然后用大量的生理盐水或碘酒进行冲洗,以清除伤口内的脏物和微生物。

清洗后,使用抗菌药物进行消毒。

3. 使用抗生素对于开放性骨折,患者往往需要接受预防性抗生素治疗,以防止或减轻感染。

抗生素的选择应根据患者的病情、感染风险和药物敏感性进行。

在使用抗生素的过程中,应严格按照医生的建议和处方进行用药。

4. 外科治疗外科治疗是开放性骨折的关键,它旨在恢复骨折的稳定性和重建骨折部位的正常结构。

外科治疗的方式包括骨折复位、内固定和骨折外固定等。

选择何种治疗方式应根据骨折的类型、严重程度和患者的年龄、健康情况等进行评估和决定。

5. 伤口管理和修复对于开放性骨折的治疗中,伤口管理和修复是不可或缺的一部分。

在处理伤口时,应首先进行缝合或修饰,以最大限度地减少感染风险和促进愈合。

医生通常会采用缝合、拆线或留置引流管等方式进行伤口管理。

6. 物理治疗和康复骨折愈合后,物理治疗和康复对于恢复骨折部位的功能至关重要。

开放性骨折诊治指南【最新版】开放性骨折急诊处理是治疗的重要环节,应尽快进行。

首先要进行伤情评估,包括创面大小、软组织损伤程度、污染程度及骨折类型等方面。

对于严重伤情的患者,应进行损伤控制,如止血、骨折复位等。

同时应注意保持呼吸道通畅,稳定血压,纠正酸中毒和电解质紊乱等。

在急诊处理中,应避免使用过多的消毒剂,以免对组织造成伤害。

对于开放性骨折患者,应尽早进行手术治疗,以减少感染的风险。

抗生素使用抗生素在开放性骨折治疗中起着重要的作用。

应根据创面大小、污染程度、患者年龄、病情严重程度等因素选择合适的抗生素。

一般情况下,应在创伤发生后1小时内使用抗生素,以减少感染的风险。

对于严重感染的患者,应联合使用多种抗生素,以提高治疗效果。

在使用抗生素时,应注意剂量和疗程,避免过度使用,以免产生耐药性。

清创原则清创是开放性骨折治疗中的重要环节。

清创的原则是彻底清除创面污染物,保持创面的湿润和温暖,促进创面愈合。

清创时应注意避免对组织造成二次伤害,如避免使用过多的消毒剂和过度清洗等。

对于创面较大的患者,应进行创面缝合或皮瓣移植等手术,以促进创面愈合。

骨折稳定技术骨折稳定技术是开放性骨折治疗的重要手段。

应根据骨折类型和患者情况选择合适的骨折稳定技术,如内固定、外固定等。

内固定适用于骨折稳定,软组织损伤较轻的患者,外固定适用于骨折不稳定,软组织损伤较重的患者。

在使用骨折稳定技术时,应注意避免对组织造成二次伤害,如避免过度牵拉和压迫等。

软组织重建软组织重建是开放性骨折治疗中的重要环节。

应根据软组织损伤的程度和类型选择合适的重建方法,如皮瓣移植、游离组织移植等。

在软组织重建中,应注意保护神经、血管等重要组织,避免对组织造成二次损伤。

筋膜间室综合征筋膜间室综合征是开放性骨折治疗中的常见并发症。

应注意早期诊断和治疗,以避免严重后果的发生。

对于已经发生筋膜间室综合征的患者,应尽早进行解除筋膜间室压力的手术治疗。

一期截肢和损伤控制一期截肢和损伤控制是开放性骨折治疗中的重要手段。

开放性骨折治疗指南【最新版】I. 简介开放性骨折是一种严重的骨折类型,需要专业的治疗来避免并发症和促进康复。

本指南旨在提供最新的治疗建议和指导,帮助医生和护士在处理开放性骨折时做出准确的决策。

II. 诊断1. 临床评估:根据患者的症状、体征和病史,对开放性骨折进行初步判断。

2. 影像学检查:常规的X射线、CT扫描或MRI可用于评估骨折的严重程度和相关损伤。

III. 初步处理1. 控制出血:使用压迫和止血措施控制大出血,尽可能避免感染。

2. 骨折稳定:根据骨折特点选择适当的固定方法,如外固定器或内固定器。

3. 伤口处理:彻底清洗伤口,并进行适当的脱脂消毒。

IV. 治疗策略1. 骨折复位:根据骨折类型和位置,采用手法或手术复位。

2. 感染预防:使用适当的抗生素预防感染,并留置引流管有效排除伤口积血。

3. 伤口闭合:根据伤口情况和时间因素,选择适当的缝合或再造技术。

4. 伤口覆盖:使用适当的敷料和皮瓣覆盖伤口,促进伤口愈合和皮肤再生。

5. 早期功能恢复:根据患者的状况和骨折的稳定性,进行适当的早期功能锻炼和物理治疗。

V. 随访和康复1. 定期随访:对骨折伤口进行定期检查和评估,包括观察感染迹象和复位情况。

2. 康复治疗:根据患者的康复进程,制定个性化的康复计划,包括物理治疗和功能恢复训练。

3. 心理支持:了解患者的心理状态,提供必要的心理支持和咨询。

VI. 潜在并发症开放性骨折治疗可能会面临以下潜在并发症:1. 感染:在处理伤口时要特别关注感染的预防和处理。

2. 骨折不凝固:骨折不稳定或复发的情况需要进一步处理。

3. 神经和血管损伤:及时检测和治疗可能存在的神经和血管损伤。

VII. 结束语本指南提供了对最新开放性骨折治疗的详细指导,但请记住,治疗应根据具体情况进行个性化决策。

秉持最佳实践和专业准则,医生和护士可为患者提供最佳的治疗和关怀。

参考文献:- 张三, 李四. 开放性骨折手术治疗指南. 中华外科杂志. 2021; 123(4): 567-580.- 中国骨科学会. 骨科外伤学. 第三版. 人民卫生出版社. 2018.。

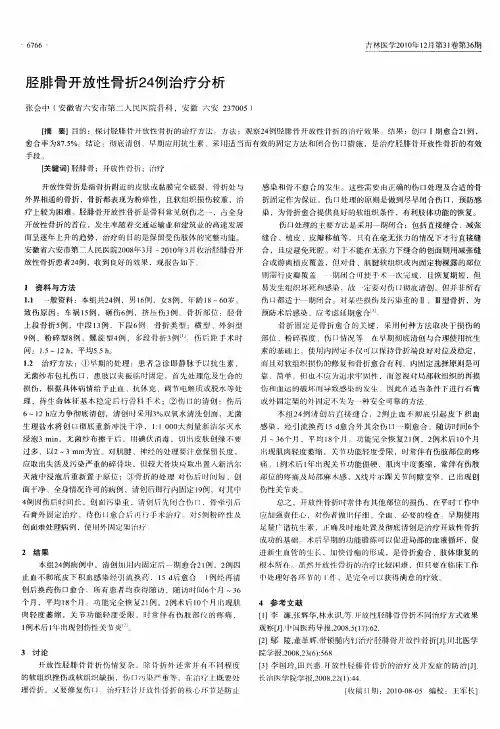

胫腓骨开放性骨折患者急诊治疗的疗效观察【摘要】目的探讨胫腓骨开放性骨折的急诊治疗效果。

方法选择我院自2012年1月——2012年12月急诊科室收治的48例胫腓骨开放性骨折的患者,根据患者的骨折表现症状,其中钢板螺钉固定(钢板螺钉组)患者23例,交锁髓内钉固定(带锁髓内钉组)患者25例。

统计分析两种不同固定方式后患者的创面愈合时间、关节恢复情况以及病死率。

结果钢板螺钉组与交锁髓内钉组的创面愈合时间分别为(28.1±1.1)d、(16.2±1.7)d,两组比较差异有统计学意义(p0.05),具有临床可比性。

1.2 治疗方法所有入急诊科室的患者均先进行生命的抢救,后进行早期的彻底清创,所以患者急诊对其损伤性肢体进行常规的软皂水洗涮,生理盐水500ml进行冲洗,冲洗3次后采用3.0%过氧化氢及生理盐水冲洗后进行消毒,伤口处用稀碘伏溶液浸泡约10min。

清创由浅入深,骨折端以及髓腔内的污染采用双氧水及生理盐水反复的冲洗。

骨折的固定方式根据骨折的类型、部位选择钢板、交锁髓内钉进行有效的固定。

早期术后联合采用广谱抗生素的静脉滴注,连续滴注3-7d。

观察两种固定方式的治疗效果。

1.3 评价标准[2] 观察两组患者创面愈合时间、病死率以及关节恢复优良率。

患者的双侧小腿等长,优:膝关节屈伸差控制在20°以内,踝关节屈伸差控制在10°以内;良:患者患肢缩短30°,踝关节屈伸差>20°。

1.4 统计学处理采用15.0统计学处理软件对数据进行处理分析,计量资料用均数±标准差(χ±s)表示;均数间比较采用t 检验,计数资料采用χ2检验,以p<0.05或p<0.01表示差异有统计学意义。

2 结果钢板螺钉定组与交锁髓内钉组的创面愈合时间分别为(28.1±1.1)d、(16.2±1.7)d,两组比较差异有统计学意义(p<0.05);两组的关节恢复优良率、病死率比较均有明显的统计学差异(p<0.05),具体比较结果,见表1。

开放性骨折的治疗进展发表时间:2011-04-15T14:28:09.700Z 来源:《中外健康文摘》2011年第1期作者:常克武1 马良2 于波3 刘曼丽4[导读] 开放性骨折是创伤骨科的常见病、多发病。

常克武1 马良2 于波3 刘曼丽4(1哈尔滨医科大学附属第一医院临床医学院骨外科硕士研究生 150001)(2哈尔滨医科大学附属第一医院临床医学院微创胆道外科硕士研究生 150001)(3黑龙江省七台河市第一人民医院 154600)(4吉林省梨树县妇幼保健院 136525)【中图分类号】R683 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085 (2011)01-0132-03开放性骨折是创伤骨科的常见病、多发病, 随着社会的发展, 现代化高速工具的使用, 所造成的开放性骨折日趋严重, 病情越发复杂、治疗更加困难。

现根据国内外文献, 对开放性骨折的分类与治疗进展做一浅要综述。

1 开放性骨折的分类国内外学者对开放性骨折的分类都十分重视, 它关系着治疗方法的选择和评估预后。

Anderson 依据软组织损伤的程度将开放性骨折分为3型。

Ⅰ型: 伤口不超过1cm , 伤缘清洁; Ⅱ型: 撕裂伤长度超过1cm , 但无广泛软组织损伤或皮扶撕脱; Ⅲ型; 有广泛软组织损伤包括皮肤或皮瓣的撕裂伤, 多段骨折, 创伤性截肢以及任何需要修复血管的损伤[1]。

1984年Gust ilo在临床应用中发现此种分类的不足, 又将Ⅲ型分为3个亚型; 即ⅢA : 骨折处仍有充分的软组织覆盖, 骨折为多段或为粉碎性, ⅢB: 软组织广泛缺损, 骨膜剥脱, 骨折严重粉碎, 广泛感染; ⅢC: 包括并发的动脉损伤或关节开放脱[2]Anderson-Gustilo的分类法是目前国际上最常用的方法之一。

我国学者王亦璁认为这种分类方法参照因素太多, 彼此又并不一致, 容易造成误导。

他推荐根据创伤机制分类, 按开放伤口形成的原因将开放性骨折分为: (1)自内而外的开放骨折;(2)自外而内的开放骨折; (3)潜在性开放骨折[3]。

朱通伯则按创口大小, 软组织损伤的轻重, 污染程度和骨折端外露情况,将开放性骨折分为3度。

Ⅰ度开放性骨折: 皮肤被自内向外的骨折端刺破, 创口在3cm以下, 软组织挫伤轻微, 无明污染和骨折端外露; Ⅱ度开放性骨折: 创口长3-15cm , 骨折端外露, 有中等程度的软组织损伤, 污染明显; Ⅲ度开放性骨折: 创口在15cm以上, 骨折端外露, 软组织毁损, 常合并神经、血管损伤, 污染严重[4]。

作者根据多年临床实践, 将新鲜开放性骨折按骨折局部伤情特点进行3级分类, 以3级分类制定了四肢开放性骨折的程序疗法[5]。

Ⅰ级开放性骨折: 骨折处伤口小于3cm , 伤口污染轻; Ⅱ级开放性骨折: 骨折处伤口大于3cm , 伤口污染重, 或有骨折端外露, 或有皮肤撕脱、皮肤缺损;Ⅲ级开放性骨折: 开放性骨折合并有血管、神经损伤。

总之, 不论如何分类, 都是为了更好地指导临床治疗; 因此只有准确地掌握开放性骨折临床上不同特点, 才能做出合理的治疗方法选择。

2 开放性骨折的治疗开放性骨折的治疗既要保证骨折的愈合, 又要避免伤口的感染, 还要尽快地恢复肢体的功能。

这一直是创伤骨科的难题。

开放性骨折的治疗包括: 清创、骨折固定、伤口闭合及抗菌素的应用等几个主要方面。

2.1 彻底清创清创是治疗开放性骨折的基础, 彻底清创是预防感染的关键。

对污染的新鲜开放性骨折, 在细菌繁殖和侵入组织的潜伏期内(伤后6-8h) 施行清创术, 彻底切除染菌的创面、失活的组织和异物, 清洗干净后将创口闭合, 可以避免发生感染。

遗留少数细菌通常能被健康组织消灭。

因此, 朱通伯提出清创术时限问题。

他指出: 在6-8h以内的新鲜伤口经过彻底清创闭合术后, 绝大多数可以一期愈合; 在8-10h 时以后, 感染的可能性增大; 24h后感染就难以避免了。

因此必须努力争取在6-8h 内施行清创闭合术; 在8-24h之间的创口仍可做清创术, 但早期是否闭合应根据创口情况而定; 超过24h的创口通常不宜做清创术。

因为这时细菌已大量繁殖, 创口已感染, 清创可摧毁已形成的肉芽组织屏障使感染更加扩散, 有害无益。

可敞开创口换药, 清除明显坏死组织和异物, 使引流通畅, 严密观察, 根据情况再决定处理方法。

现代清创术特别强调应用喷射生理盐水或喷射脉冲冲洗法冲洗创面, 它可使异物和污染物松动, 容易清除, 清创效果要比其它方法高出数倍。

冲洗后创口还应先后使用术毕泰, 双氧水浸泡, 以利进一步杀灭致病菌。

预防性深筋膜纵行切开, 也是现代清创术要求之一, 它可以防止术后可能发生的骨筋膜室综合征。

2.2 骨折的处理骨折固定是治疗开放性骨折的中心环节。

骨折固定除具有维持骨折复位, 保障骨折愈合, 实现肢体早期锻炼, 促进功能恢复的一般目的外, 对开放性骨折来说更具有消除骨折端对皮肤的威胁, 减少污染扩散, 便于重要软组织(血管、神经、肌腱) 修复, 利于伤口闭合的特殊意义[6]。

开放性骨折的固定, 60年代以前基本上是以外固定为主,主要是石膏固定; 60年代初以后开始逐渐使用内固定, 但当时被视为违反原则。

由于内固定所取得的良好疗效, 使人们信服。

到70年代内固定治疗开放性骨折已被人们接受。

但内固定治疗开放性骨折也同时出现不少难以解决的问题。

70年代中期以后金属架外固定器治疗开放性骨折如雨后春荀迅速发展起来[7], 它大大地充实了治疗开放性骨折的手段, 明显地提高了开放性骨折的治愈率。

治疗开放性骨折不同于闭合性骨折, 它容易发生感染和坏死。

因此处理开放性骨折要求迅速, 尽量减少对组织的再损伤。

骨折的固定方法应以简单, 迅速, 有效为原则。

李文锋[8]、梁进等[9]指出: 石膏、夹板、骨牵引虽然简单、迅速, 但不能达到骨折的有效固定, 骨折端的异常活动不仅威胁伤口皮肤的愈合, 更能增加污染扩散的机会; 内固定方法由于操作复杂, 对严重污染创伤者感染的发生率也将因内固定手术而大大增加。

外固定器操作迅速简便、固定可靠, 调节容易且便于局部创面的处理, 故在处理开放性骨折中具有独特的优越性。

李起鸿[10]认为: 骨折固定方法的选择, 应根据患者全身情况, 伤口能否安全闭合及骨折类型来判断:Ⅰ型骨折可考虑Ⅰ期闭合伤口和骨折内固定;Ⅱ型和Ⅲ型骨折应优先选用外固定器行骨外固定, 后者具有方法简便, 创伤小, 并兼有骨折固定和便于观察处理伤口的优点。

朱通伯在开放性骨折的处理中强调, 若未在6-8h内做清创术, 则污染的细菌已经渡过潜伏期, 而到了按对数增殖阶段, 清创术已不可能做到非常彻底; 对软组织损伤和污染严重的Ⅲ度开放性骨折清创也难有绝对把握。

在这种情况下, 内固定手术将异物植入损伤区内, 对其异物表面的细菌,机体抵抗力和有效的治疗都难以充分发挥作用, 因此增加了发生感染的危险。

如果发生感染, 这些金属固定物都将成为与机体难于相容的异物, 形成感染不愈的因素, 异物不除,感染不止。

应用外固定架能兼顾骨折固定和方便创口治疗。

他主张: Ⅲ型开放性骨折; 超过6-8h清创的Ⅱ度开放性骨折; 严重的粉碎性骨折或有骨缺损的Ⅱ、Ⅲ度开放性骨折及已感染的开放性骨折应采用外固定架治疗。

作者对开放性骨折进行3级分类及以3级分类为标准制定了开放性骨折的程序疗法。

Ⅰ级开放性骨折: 稳定型, 彻底清创后手法整复伤口一期闭合, 小夹板或石膏外固定。

不稳定型, 彻底清创后内固定,伤口一期闭合。

Ⅱ级开放性骨折: 采用金属架外固定器治疗; Ⅲ级开放性骨折: 因合并血管、神经、肌腱损伤, 一般采用髓内针内固定或金属架外固定器治疗。

2.3 伤口的处理将伤口闭合, 争取一期愈合, 使开放性骨折转化为闭合性骨折是清创术的主要目的。

伤口一期处理是否得当, 与感染的发生有着密切关系。

经过彻底清创后的伤口原则上应一期闭合。

伤口的闭合也应以最简单有效的方法为基础:直接缝合、减张缝合、游离皮片移植、转移皮瓣等都是常用的伤口闭合方法。

对脱套伤及潜在剥离的皮肤, 不可直接原位缝合, 应将其切下做“反取皮”处理后再植[11]。

应该强调指出的是一期闭合伤口必须在无张力下进行, 绝对不可勉强直接缝合, 否则创口内部张力增大, 血液供应受阻造成皮肤边缘及深部组织缺血坏死, 使发生感染的危险增加。

对来院较晚, 污染严重的病例, 我们主张清创后用邻近组织覆盖裸露的血管、神经、肌腱及骨骼, 敞开伤口以无菌湿敷料覆盖创面, 严密观察,必要时2日后在严格无菌条件下再次清创, 1周内如无坏死感染发生, 则以游离植皮、转移邻近带蒂皮瓣、筋膜皮瓣、肌皮瓣等闭合伤口。

这种延期一期闭合伤口的方法, 实践证明它安全性强, 手术时间快, 避免了皮肤坏死和感染, 效果好[12]。

尽管现代显微外科的发展大大丰富了闭合伤口的手段, 但由于开放性骨折创口周围组织都有不同程度的创伤反应, 软组织缺损时吻合血管的游离组织瓣移植易于失败, 因此不宜选用。

2.4 抗生素的应用在开放性骨折的治疗中, 预防感染的关键是早期及时彻底的清创以及清创术中的严格无菌操作。

但既便如此, 仍会有一定数量的细菌生长, 因此抗菌素的应用仍属必要。

特别是对那些来院较晚, 损伤污染严重, 估计清创不可能彻底的病例, 抗菌素的应用意义更大。

预防性抗菌素的应用其效果与用药时机, 用药途径、创口局部抗菌素浓度及细菌对抗菌素的敏感程度等因素有关。

研究证实[13], 用药时机以术前2h内, 及术中用药, 效果优于术后。

给药途径以静脉给药最适宜。

局部给药创口抗菌素浓度可以达到全身给药的100- 200倍。

由于局部浓度高, 既使某些在全身用药时对细菌不敏感的抗菌素, 在局部高浓度药物作用下仍可达到杀菌或抑菌的效果。

同时在局部, 抗菌素以静脉途径给药, 除维持局部高浓度具有较强杀菌作用外, 由于抗菌素液是在一定压力下由健康组织向污染组织流动, 这样就有可能将创缘组织中小静脉内可能存在的污染和菌栓冲出。

这种冲洗方法显然要比从创口直接冲洗的效果要好, 由于抗菌素液的这一冲洗作用, 使清创时难以达到的一些死腔内也有足量的抗菌素, 而这部位又常是感染的发源地。

为准确选用抗菌素, 现代清创术要求清创前后必须采样进行细菌培养及药敏试验。

这对预防和治疗感染有着重要意义。

近年来, 国内外学者均提倡在清创术后, 创口内各层中放置抗菌素缓释剂, 如庆大霉素明胶微珠, 庆大霉素胶原海绵, 作为常规用药。

实践证明它对预防和治疗局部感染安全有效[14]。

开放性骨折的治疗, 既要保证骨折的愈合又要防止伤口的感染, 一直是个棘手的难题, 国内外各家对开放性骨折治疗效果的报导差异很大。

作者认为, 提高开放性骨折治疗效果的关键是要抓住一期处理的及时正确。