中国九大流域近十五年来气温变化趋势研究

- 格式:pdf

- 大小:2.68 MB

- 文档页数:2

中国近半个世纪最高气温变化特征首先,中国近半个世纪最高气温普遍呈上升趋势。

大量观测数据显示,自20世纪70年代以来,中国的夏季最高气温逐渐上升,特别是在近20年内,升温速度更为明显。

在2024年和2024年,中国出现了历史上最高气温的记录,且这些记录往往发生在南方地区。

这表明中国的高温现象正在变得更加频繁和严重。

其次,中国热浪天气逐渐增多。

在过去的几十年里,中国热浪频率和强度较以前明显增加。

研究发现,热浪的天数和持续时间都在增加,而且热浪的范围也在扩大。

例如,以北京为例,1980年至1999年间平均每年有0到2天的高温天气,而到了2000年至2024年间,每年高温天气的天数升高到8到12天。

这种热浪天气带来的高温和干燥条件对人们的健康和农作物生产都有很大的影响。

第三,中国不同地区的最高气温变化趋势不一、由于中国地域广阔,气候差异明显,不同地区的最高气温变化趋势也各不相同。

一般来说,北方地区的气温上升比南方地区更为显著,而且北方更容易出现极端高温天气。

这与北方地区夏季降水量的减少有关,而南方地区的最高气温上升主要受到热带辐射增加的影响。

最后,最高气温变化的原因主要是全球气候变暖。

多年的研究表明,全球气候变暖主要是由于人类活动引起的大气中温室气体的增加。

尤其是工业化进程的推进,使得二氧化碳等温室气体的排放大幅增加,从而加剧了地球的温室效应,导致气候变暖。

这对中国的最高气温也产生了重要影响。

中国近半个世纪最高气温的变化特征对人类社会产生了种种影响。

首先,高温天气对人们的健康和生活质量构成了威胁。

高温容易引发中暑、热射病等疾病,尤其对老年人、儿童和患有慢性疾病的人群更加危险。

其次,高温对农作物生长和粮食生产造成了重大影响。

不适应高温的作物容易减产,甚至失败,导致农民收入的减少和食品供应的不稳定。

此外,高温天气还会引发林火和干旱,破坏野生动植物的栖息地,并加剧自然灾害的发生频率。

为了应对最高气温变化的挑战,中国政府和社会各界采取了一系列应对措施。

近五十年中国极端温度和降水事件变化规律的研究近五十年中国极端温度和降水事件变化规律的研究摘要:随着全球气候变暖进程的加剧,极端天气事件频发,对人类社会和自然生态系统造成了巨大影响。

本文利用近五十年中国的气象监测数据,分析了中国极端温度和降水事件的变化规律。

研究结果显示,中国的极端温度事件呈现出明显的增加趋势,而极端降水事件的变化趋势较为复杂。

进一步研究发现,这些变化规律在中国不同地区有一定的差异,对于我们制定应对气候变化的政策和措施具有重要指导意义。

引言:近年来,全球气候变暖引起了广泛关注。

气候变化导致了一系列的极端天气事件,如暴雨、干旱、高温等,给人类社会和生态系统带来了巨大影响。

为了更好地理解中国极端天气事件的变化规律,本研究使用近五十年中国的气象监测数据,全面分析了中国极端温度和降水事件的时空分布特征和变化趋势。

中国极端温度事件的变化规律:中国的极端温度事件在近五十年以来呈现出较为明显的增加趋势。

这主要表现在高温事件的增加,特别是极端高温的发生频率大大提高。

研究发现,中国东部沿海地区是高温事件的重点区域,这可能与区域人口密度和经济活动水平有关。

此外,高山区域的极端寒冷事件也有所增加,可能与大气环流变化有关。

这些极端温度事件的增加对人体健康、农作物生长和生态系统的平衡都产生了不可忽视的影响。

中国极端降水事件的变化规律:中国极端降水事件的变化趋势较为复杂,不同地区和不同季节之间存在着显著的差异。

总体而言,中国的极端降水事件既有增加的趋势,也有减少的趋势。

研究发现,华南和西南地区的极端降水事件呈现增加趋势,而东南沿海地区和西北地区则呈现减少趋势。

这可能与地形、大气环流和水汽输送等因素有关。

在季节变化方面,中国的极端降水事件在夏季和秋季较为突出,而冬季和春季相对较少。

极端降水事件的变化不仅影响到水资源的合理利用,还对洪涝灾害和农业生产造成了巨大的影响。

中国不同地区的极端事件变化差异:本研究还发现,中国不同地区的极端事件变化具有明显的差异。

1965~2014年我国温度和降水变化趋势分析佟金鹤【摘要】利用中国地面气候资料日值数据中的385个台站1965 ~ 2014年气温和降水资料,采用统计分析和OPTICS等方法,对近50a我国日最高、最低、平均气温和降水量的整体变化趋势以及不同时段的变化趋势进行了分析.结果表明,近50 a 来我国整体升温,华南以及华中地区南部、西南地区北部升温较弱;东北,华北地区北部,西北地区升温较强,且最低气温升高程度普遍高于平均气温和最高气温.全国范围内降水变化区域差异较大,华东地区降水明显增多,西南、华北地区降水减少;东北、华中地区降水变化区域性差异较大,西北地区降水变化程度不大,以增加为主.近50 a 来东北、华北地区在1985 ~ 1994年增温最快,华南、华中、西南,西北地区西南部在1995 ~2004年增温最快;而2005 ~ 2014年我国大部分台站呈现变冷趋势.降水方面,华东地区降水明显增多,西南、华北地区降水减少,降水明显变化主要发生在4~10月,对西南地区降水减少贡献最大的是6、8月;华北降水减少主要发生在7~8月;华东地区降水增加月份是1、3、7和8月,减少程度较大的月份是4、5和9月.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2016(000)012【总页数】8页(P229-235,259)【关键词】气温;降水;变化趋势【作者】佟金鹤【作者单位】中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所,北京 100081【正文语种】中文【中图分类】S161过去的百年间,全球几乎均经历了显著的变暖[1]。

在此背景下,我国也表现出了显著的变暖趋势[2-4],其中,以北方地区冬季变暖最为显著[5-6],我国气温整体升高的同时还呈现出明显的波动性和准周期性变化[7-8]。

有研究认为,目前全球气候变暖有所减缓,已经陷入停滞,或已经开始变冷[9-11]。

全球降水变化空间差异较大,仅以北半球陆地降水增加信度较高[1]。

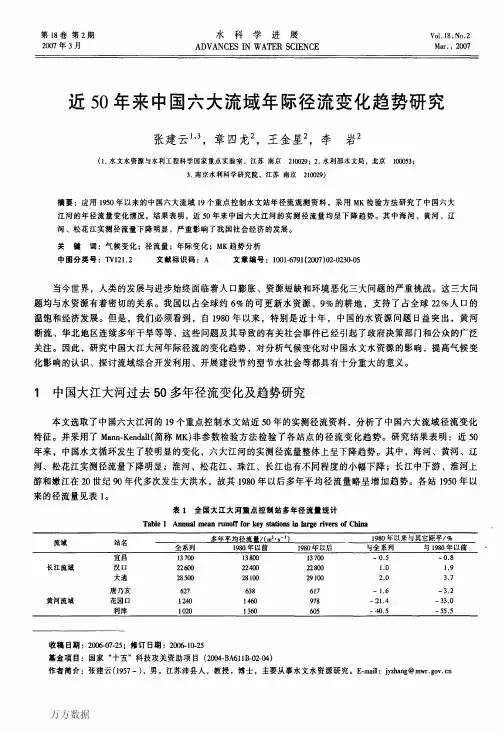

近50年来中国六大流域年际径流变化趋势研究作者:张建云, 章四龙, 王金星, 李岩, ZHANG Jian-yun, ZHANG Si-long, WANG Jin-xing , LI Yan作者单位:张建云,ZHANG Jian-yun(水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏,南京,210029;南京水利科学研究院,江苏,南京,210029), 章四龙,王金星,李岩,ZHANG Si-long,WANG Jin-xing,LI Yan(水利部水文局,北京,100053)刊名:水科学进展英文刊名:ADVANCES IN WATER SCIENCE年,卷(期):2007,18(2)被引用次数:87次1.张建云;章四龙气候变化或异常对水文极端事件的影响 2000(zk)2.张建云;章四龙;李岩水文科学面临的气候变化问题 20043.王艳君;姜彤;许崇育长江流域1961-2000年蒸发量变化趋势研究[期刊论文]-气候变化研究进展 2005(03)4.翟盘茂;邹旭恺1951-2003年中国气温和降水变化及其对干旱的影响[期刊论文]-气候变化研究进展 2005(01)5.姜彤;苏布达;王艳君四十年来新航将流域气温、降水与径流变化趋势[期刊论文]-气候变化研究进展 2005(02)6.魏凤英现代气候统计诊断与预测技术 19997.刘春臻;刘志雨;谢正辉近50年海河流域径流的变化趋势研究[期刊论文]-应用气象学报 2004(04)8.叶柏生;李羽中;杨大庆我国过去50a来降水变化趋势及其对水资源的影响(Ⅰ):年系列[期刊论文]-冰川冻土2004(05)1.蒲金涌.张强渭河上游气候因子变化特征及其与径流量的关系[期刊论文]-水土保持通报 2013(3)2.周婷.于福亮.李传哲.柴增凯湄公河清盛站水文情势变化分析[期刊论文]-水电能源科学 2011(11)3.马金玲.尤平达.刘学工玛纳斯河流域近期水文情势变化分析[期刊论文]-干旱区资源与环境 2010(8)4.樊辉.杨晓阳黄河干、支流径流量与输沙量年际变化特征[期刊论文]-泥沙研究 2010(4)5.王国庆.张建云.刘九夫.贺瑞敏气候变化和人类活动对河川径流影响的定量分析[期刊论文]-中国水利 2008(2)6.邵学军.张建.王忠静.廖四辉黄河流域洪水资源利用水平初步分析[期刊论文]-水利水电科技进展 2008(5)7.张建云.王金星.李岩.章四龙近50年我国主要江河径流变化[期刊论文]-中国水利 2008(2)8.王金星.张建云.李岩.章四龙近50年来中国六大流域径流年内分配变化趋势[期刊论文]-水科学进展 2008(5)9.徐光来.许有鹏.王柳艳近50年杭—嘉—湖平原水系时空变化[期刊论文]-地理学报 2013(7)10.冯峰.潘晓丹城市雨水资源利用途径及效益体系分析[期刊论文]-黄河水利职业技术学院学报 2012(2)11.张可慧.刘剑锋.刘芳圆.肖嗣荣1956~2007年河北地区气候变化时空特征研究[期刊论文]-安徽农业科学2012(1)12.李红波.夏潮军.王淑英中长期径流预报研究进展及发展趋势[期刊论文]-人民黄河 2012(8)13.谢平.刘媛.杨桂莲.章树安.许斌.刘静君乌力吉木仁河三级区水资源变异及归因分析[期刊论文]-水文 2012(2)14.顾世祥.何大明.崔远来.李远华近50多年来澜沧江流域农业灌溉需水的时空变化[期刊论文]-地理学报2010(11)15.江善虎.任立良.雍斌.杨肖丽.刘晓帆气候变化和人类活动对老哈河流域径流的影响[期刊论文]-水资源保护16.李国芳.童奕懿.周姣艳漳河年径流量的变化趋势研究[期刊论文]-水电能源科学 2009(5)17.王跃峰.陈莹.陈兴伟基于TFPW-MK法的闽江流域径流趋势研究[期刊论文]-中国水土保持科学 2013(5)18.张可慧全球气候变暖对京津冀地区极端天气气候事件的影响及防灾减灾对策[期刊论文]-干旱区资源与环境2011(10)19.王丽红.黎国胜.郑玲郑州市作物需水量变化特征研究[期刊论文]-节水灌溉 2011(2)20.周婷.于福亮.李传哲.柴增凯1960-2005年湄公河流域径流量演变趋势[期刊论文]-河海大学学报(自然科学版) 2010(6)21.胡余忠淮河中游水文要素变化趋势分析[期刊论文]-江淮水利科技 2009(1)22.常亮.张茂省陕北能源化工基地河川径流特征和产流机理[期刊论文]-地质通报 2008(8)23.冯平.李建柱.徐仙潘家口水库入库水资源变化趋势及影响因素[期刊论文]-地理研究 2008(1)24.孙悦.李栋梁.朱拥军渭河径流变化及其对气候变化与人类活动的响应研究进展[期刊论文]-干旱气象 2013(2)25.徐宗学.刘浏太湖流域气候变化检测与未来气候变化情景预估[期刊论文]-水利水电科技进展 2012(1)26.王国庆.金君良.王金星.贺瑞敏.刘翠.刘艳丽辽河流域径流对气候变化的响应特征研究[期刊论文]-地球科学进展 2011(4)27.王博.邱现讹.郜军艳滦河流域主要气象要素及径流变化趋势分析[期刊论文]-人民黄河 2011(8)28.王建莹.王双银.杨会龙.朱小林石头河流域降雨径流变化特性研究[期刊论文]-干旱地区农业研究 2011(6)29.涂新军.陈晓宏.张强区域河川径流量时空变异特征及成因分析——以广东省为例[期刊论文]-湖泊科学2011(1)30.梁凤玲渌水河小流域水文特性分析[期刊论文]-甘肃水利水电技术 2011(7)31.张蔚.严以新.郑金海.吴宏旭珠江三角洲年际潮差长期变化趋势[期刊论文]-水科学进展 2010(1)32.谢立勇.郭明顺.曹敏建.刘恩财.高西宁东北地区农业应对气候变化的策略与措施分析[期刊论文]-气候变化研究进展 2009(3)33.李辉.张梁漳泽水库入库径流变化趋势及影响因素分析[期刊论文]-中国防汛抗旱 2013(5)34.徐万玲.秦雷.熊琪.史敏.朱卫红图们江干流上、中、下游径流演变规律[期刊论文]-延边大学农学学报2013(2)35.张利茹.张建云.刘九夫.王国庆近50年中国不同气候区典型流域降雨径流变化趋势[期刊论文]-水力发电2011(10)36.徐晓.林盛吉.张徐杰.张庆庆.许月萍气候变化对衢州水文站洪水频率分析的影响[期刊论文]-河海大学学报(自然科学版) 2010(6)37.王渺林.夏成阳.卢春生.黄建金沙江流域水沙变化趋势分析[期刊论文]-人民长江 2008(19)38.王国庆.张建云.贺瑞敏.王云璋黄河兰州上游地区降水、气温变化及趋势诊断[期刊论文]-干旱区资源与环境2009(1)39.张建云.王国庆.刘九夫.贺瑞敏国内外关于气候变化对水的影响的研究进展[期刊论文]-人民长江 2009(8)40.张建云.贺瑞敏.齐晶.刘翠善.王国庆.金君良关于中国北方水资源问题的再认识[期刊论文]-水科学进展2013(3)41.张丹蓉.郭勉辰.夏冬梅.李亚函.谢悦波.管仪庆海流兔河径流量年内分配及变化趋势分析[期刊论文]-水文43.张建云.王国庆气候变化与中国水资源可持续利用[期刊论文]-水利水运工程学报 2009(4)44.任明磊.王本德大伙房水库流域降水及径流变化特征分析[期刊论文]-西安建筑科技大学学报(自然科学版)2008(4)45.矫勇气候变化与我国水安全——流域综合规划修编中应考虑的气候变化问题[期刊论文]-中国水利 2008(2)46.于延胜.陈兴伟基于Mann-Kendall法的径流丰枯变化过程划分[期刊论文]-水资源与水工程学报 2013(1)47.张贤芳.舒强.张唯唯.李偲新疆阿克苏河近50a径流变化特征分析[期刊论文]-人民黄河 2012(11)48.史雯雨.李国芳.齐滨.肖淼元怒江中上游流域降水趋势和周期变化分析[期刊论文]-水电能源科学 2012(4)49.杜富慧.郝振纯.陈新美.王晓丽邯郸地区年降水量统计特性[期刊论文]-水资源保护 2009(6)50.张建云.王国庆.贺瑞敏.刘翠善黄河中游水文变化趋势及其对气候变化的响应[期刊论文]-水科学进展 2009(2)51.邰肇悦.管仪庆.张丹蓉.沈晓金.祖明娟.顾晓慧秃尾河1967-2007年径流变化特性分析[期刊论文]-人民黄河2013(5)52.高伟.王西琴.曾勇太湖流域西苕溪1972-2008年径流量变化趋势与原因分析[期刊论文]-中国农村水利水电2010(6)53.陈伏龙.王京.杨广.贾筱娟紫荆关流域降雨径流变化趋势的分析[期刊论文]-石河子大学学报(自然科学版)2010(1)54.赵映东.贾小明.谢建丽.张德栋气候变化对黑河流域水资源影响分析[期刊论文]-中国水利 2009(15)55.白晓华.刘伟龙岷江上游季风期水文要素趋势分析[期刊论文]-中国科技信息 2009(15)56.张建云.王国庆.杨扬.贺瑞敏.刘九夫气候变化对中国水安全的影响研究[期刊论文]-气候变化研究进展2008(5)57.张建云气候变化对水的影响研究及其科学问题[期刊论文]-中国水利 2008(2)58.康婷婷.陆桂华.侯保灯中国年最大致洪暴雨落区随机性分析[期刊论文]-水电能源科学 2012(8)59.顾世祥.何大明.李远华.崔远来.李靖金沙江河谷灌溉需水转折趋势分析[期刊论文]-水科学进展 2008(3)60.祝杰.陈森林.李云涛.赵云发.付湘三峡水库上游流域径流变化规律研究[期刊论文]-中国农村水利水电2013(3)61.王西琴.张远我国环境流量研究的几个关键问题探讨[期刊论文]-中国水利 2009(23)62.陈鸣.吴永祥.王高旭.曹飞.李利番不同天气系统下海河流域汛期暴雨落区及时程分布规律[期刊论文]-河海大学学报(自然科学版) 2011(3)63.李想.高辉.赵振国.陈兴芳东亚经圈环流年代际变化及对海河降水影响[期刊论文]-气象 2013(9)64.张浩.户超引黄调水对衡水湖湿地水质水量影响研究[期刊论文]-人民黄河 2012(10)65.许乃政.刘红樱.魏峰长江三角洲地区水文水资源变化趋势及其对气候变化的响应[期刊论文]-安徽农业科学2012(12)66.于成龙.李帅.刘丹气候变化对黑龙江省生态地理区域界限的影响[期刊论文]-林业科学 2009(1)67.涂新军.陈晓宏.张强.李宁东江径流年内分配特征及影响因素贡献分解[期刊论文]-水科学进展 2012(4)68.江振蓝.荆长伟.李丹.虞湘.虞湘.吴嘉平运用Mann-Kendall方法探究地表植被变化趋势及其对地形因子的响应机制——以太湖苕溪流域为例[期刊论文]-浙江大学学报(农业与生命科学版) 2011(6)69.赵军凯.李九发.蒋陈娟.李立现.赵追.张爱社.曹铭长江中下游河湖水量交换过程[期刊论文]-水科学进展与环境 2010(2)71.刘新有.何大明怒江流域悬移质输沙时空分布特征及变化趋势[期刊论文]-地理学报 2013(3)72.赵军凯.李九发.戴志军.王一斌.张爱社长江宜昌站径流变化过程分析[期刊论文]-资源科学 2012(12)73.李常斌.李文艳.王雄师.杨文瑾.杨致远黑河流域中、西部水系近50年来气温降水径流变化特征[期刊论文]-兰州大学学报(自然科学版) 2011(4)74.晏清洪.原翠萍.雷廷武.雷启祥.张满良.苏广旭降水和水土保持对黄土区流域水沙关系的影响[期刊论文]-中国水土保持科学 2013(4)75.晏清洪.原翠萍.雷廷武.雷启祥.张满良.苏广旭黄土丘陵沟壑区吕二沟流域水沙关系变化分析[期刊论文]-中国水土保持科学 2013(5)76.陈贺.杨盈.于世伟.杨志峰基于生态系统受扰动程度评价的白洋淀生态需水研究[期刊论文]-生态学报2011(23)77.杨志峰.于世伟.陈贺.佘敦先基于栖息地突变分析的春汛期生态需水阈值模型[期刊论文]-水科学进展 2010(4)78.宋胜丽.王栋.吴吉春.朱庆平.王玲人类活动和气候变化影响下的黄河下游月径流时-频综合特征的小波分析-自组织映射网络(WA-SOM)分析[期刊论文]-第四纪研究 2010(1)79.吴家林.方倩.石晓勇.李克强.张传松.王修林东海无机氮排海通量年际变化估算[期刊论文]-环境科学2012(10)80.Qing-fang HU.Yin-tang WANG Impact assessment of climate change and human activities on annual highest water level of Taihu Lake[期刊论文]-水科学与水工程 2009(1)81.郑明国.孙莉英气候变化和人类活动影响下澧水流域径流及其不同组分的变化[期刊论文]-地理研究 2014(2)82.刘亚龙.王庆.毕景芝.张明明.邢前国.施平基于Mann-Kendall方法的胶东半岛海岸带归一化植被指数趋势分析[期刊论文]-海洋学报(中文版) 2010(3)83.曹雯.申双和.段春锋中国西北潜在蒸散时空演变特征及其定量化成因[期刊论文]-生态学报 2012(11)84.段春锋.缪启龙.曹雯塔克拉玛干沙漠周边地区潜在蒸散时空演变特征及其主要影响因素[期刊论文]-中国沙漠2012(6)85.陈贺.杨盈.于世伟.杨志峰基于生态系统受扰动程度评价的白洋淀生态需水研究[期刊论文]-生态学报2011(23)86.曹雯.申双和.段春锋中国西北潜在蒸散时空演变特征及其定量化成因[期刊论文]-生态学报 2012(11)87.宋晓猛.张建云.占车生.刘春蓁气候变化和人类活动对水文循环影响研究进展[期刊论文]-水利学报 2013(7)本文链接:/Periodical_skxjz200702013.aspx。

中国近50年气温变化准3年周期的普遍性及气温未来的可能

变化趋势

王澄海;李健;许晓光

【期刊名称】《高原气象》

【年(卷),期】2012(31)1

【摘要】利用全国98个测站的年和冬季气温资料,采用Marr小波分析方法,分析了近50年(1961—2009年)中国8个气候区的年和冬季气温变化,研究了中国气温变化的周期性,并对未来20年(2010—2029年)气温的可能变化趋势进行了预测。

结果表明,我国8个气候区气温的年际变化以高频变化为主,普遍存在着准3~4年周期变化,尤其是冬季气温的准3年周期变化显著,而且这种周期变化具有相对的稳定性。

而年气温的周期特征存在显著的南北差异。

周期叠加外推的结果表明,未来20年,中国将继续保持增暖趋势,北方地区和青藏高原的升温要大于除西南地区外的南方地区。

如果按照线性趋势升温,2010-2029年气温上升幅度不会超过1℃。

【总页数】11页(P126-136)

【作者】王澄海;李健;许晓光

【作者单位】甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室/兰州大学大气科学学院【正文语种】中文

【中图分类】P468.0

【相关文献】

1.近62年吐鲁番市气温变化趋势及周期性分析

2.揭阳市近50年气温的变化特征和未来的变化趋势

3.内蒙古开鲁县近58年气温、降水量变化特征及未来变化趋势

4.近59年合肥气温特征分析及其未来变化趋势预测

5.近57年金沙江流域气温变化特征及未来趋势预估

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

1951—2009年中国不同区域气温和降水量变化特征虞海燕;刘树华;赵娜;李栋;于永涛【期刊名称】《气象与环境学报》【年(卷),期】2011(027)004【摘要】为了研究中国不同区域气候变化特征,将全国按照气候区域划分为11个气候区,并利用1951—2009年中国194个国家基本/基准站月、年气温和降水观测资料,对全国及每个气候区平均温度及降水量的年和季节变化特征进行分析。

结果表明:中国及各地区增温趋势均为极显著增加,尤其近20 a增温速度更快;而2007年成为有记录以来最暖的一年;中国冬季平均温度上升趋势最明显,春季次之,夏季几乎没有变化。

中国平均年总降水量20世纪50年代最多,2000年代最少;而华北地区的年降水量减少最快;在四季降水中,中国只有夏季降水量波动略有增加,且各区域降水分布具有明显的南北差异特征。

%The climatic regions in China were divided into 11 types for studying the characteristics of climatic change in the different regions of China.Based on the monthly and annual air temperature and precipitation data in 194 weather stations from 1951 to 2009 in China,the characteristics of mean annual and seasonal air temperature and precipitation in each climatic region and in the whole China were analyzed.The results indicate that the warming trend is significant in each climatic region and in the whole China,especially in the recent 20 years.The warmest year from the historical record is 2007.The ascending trend of temperature is more obvious in winter than in spring,while temperature in summer is almost unchanged.The maximummean annual total precipitation in the whole China occurs in 1950s and the minimum happens in 2000s.Annual precipitation reduces significantly in the North China.Among the four seasons,precipitation in summer shows slightly increased fluctuation.The distributions of precipitation in different regions show clear differences between the north and south China.【总页数】11页(P1-11)【作者】虞海燕;刘树华;赵娜;李栋;于永涛【作者单位】北京大学物理学院大气科学系,北京100871;北京市气象局,北京100089;北京大学物理学院大气科学系,北京100871;北京大学物理学院大气科学系,北京100871;北京市气象局,北京100089;北京市气象局,北京100089;北京市气象局,北京100089【正文语种】中文【中图分类】P468.021;P468.024【相关文献】1.上海市奉贤区1960~2009年气温与降水量变化特征 [J], 徐相明;顾品强2.1951年~2013年南宁市气温和降水量变化特征分析 [J], 莫崇勋;刘朋;朱新荣;阮俞理;覃俊凯;孙桂凯3.1951-2013年安阳城区气温和降水量变化特征 [J], 韩艳;赵国永;江蕾蕾;向梅4.1951—2016年中国沿海地区气温与降水量的时空特征 [J], 高弋斌;路春燕;钟连秀;林晓晴;苏颖5.1951-2016年中国沿海地区气温与降水量的时空特征 [J], 高弋斌; 路春燕; 钟连秀; 林晓晴; 苏颖因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

近50年中国冬季气温和冬季风以及区域环流的年代际变化研究近50年中国冬季气温和冬季风以及区域环流的年代际变化研究近50年来,中国的冬季气温、冬季风以及区域环流经历了一系列显著的年代际变化。

这些变化对于中国的冬季和相关气候现象产生了深远的影响,进一步加深了人们对气候变化的关注和研究。

首先,中国冬季气温的年代际变化是研究的重点之一。

根据相关数据分析,上世纪70年代至80年代,中国内地的冬季气温整体呈现明显上升的趋势。

然而,进入90年代,这种趋势发生了逆转,冬季气温开始出现下降的趋势。

从2000年开始,中国的冬季气温再次回升,且呈现出逐渐升高的趋势。

这种年代际变化的趋势对于中国的农业生产、生态环境以及人们的生活带来了不小的影响。

特别是近几年来,冬季气温持续走高,导致在北方地区出现了雪量减少、冰雪冻结期缩短等现象,给农业生产和冰雪旅游等带来了很大的挑战。

其次,冬季风是中国冬季气候的重要组成部分,其年代际变化也备受关注。

冬季风通常分为西北风和东北风,它们的产生和发展与气压差以及地理条件等因素密切相关。

据研究发现,近50年来,中国冬季风明显减弱。

具体而言,西北风的强度有所降低,东北风的频率也出现了下降的趋势。

这种冬季风减弱的现象与全球气候变暖有一定的关联。

冬季风减弱对于中国的北方地区产生了一定的影响,如降水减少、干旱程度加剧等,这给农业生产和水资源利用带来了一定的挑战。

此外,区域环流也是中国冬季气候变化研究的重要内容之一。

区域环流是指大气中尺度的环流系统,是形成和维持地区气候状况的重要因素。

近50年来,中国的区域环流也发生了显著的变化。

以冬季副高为例,其在北方的范围和强度都产生了明显的年代际变化。

冬季副高的范围缩小和强度减弱导致了北方地区的温暖和干旱程度加剧,降水量明显减少。

这种区域环流变化对于中国的农业生产和水资源利用带来了巨大的挑战,需要我们加强研究和应对。

综上所述,近50年来,中国冬季气温、冬季风以及区域环流都经历了显著的年代际变化。

中国气候变化的总趋势随着全球气候变化的不断加剧,中国的气候也在发生着巨大的变化。

从长期的气候趋势来看,中国的气候变化呈现出以下几个方面的特点。

一、气温上升近年来,中国的气温呈现出明显的上升趋势。

据统计,自20世纪80年代以来,中国的气温已经上升了0.5℃以上。

这种气温上升的趋势在未来还将继续,预计到本世纪末,中国的气温将再次上升1℃左右。

二、降水量不稳定中国的降水量呈现出不稳定的趋势。

在某些地区,降水量明显增加,而在另一些地区则明显减少。

这种不稳定的降水量趋势给中国的农业生产和水资源管理带来了很大的挑战。

三、极端天气事件增多近年来,中国的极端天气事件明显增多。

例如,暴雨、洪涝、干旱、高温等极端天气事件频繁发生,给人们的生产和生活带来了很大的影响。

这种趋势在未来还将继续,需要我们采取有效的措施来应对。

四、海平面上升随着全球气候变化的加剧,中国的海平面也在不断上升。

据预测,到本世纪末,中国的海平面将上升20厘米以上。

这种海平面上升的趋势将给中国的沿海城市和农村带来很大的影响。

五、生态环境恶化气候变化对中国的生态环境也带来了很大的影响。

例如,气温上升和降水量不稳定导致了草原退化、沙漠化等问题的加剧。

这种生态环境的恶化将给中国的生态安全带来很大的挑战。

总之,中国的气候变化呈现出多样化和复杂化的趋势。

我们需要采取有效的措施来应对这种变化,例如加强气象监测、推广节能减排、加强生态保护等。

只有这样,我们才能够保护好我们的家园,让我们的子孙后代能够生活在一个更加美好的环境中。

近57年中国大陆高温天气的变化特征分析作者:成孝平白晓平来源:《安徽农业科学》2014年第09期摘要利用我国740个气象站1951~2007年气温资料,采用统计分析方法,分析了我国各地区平均最高气温和极端最高气温57年来的多年变化特征。

结果表明,我国北方趋势变化并不明显,20世纪80年代后期有明显上升,西南地区80年代后期急剧下降,长江流域以南60年代降温后变化不大,青藏高原变化较小。

我国年平均最高气温的变化80年代初为最低时期,此后呈现明显的升温;极端最高温度的变化趋势有明显的地域性差异,长江流域地区、黄河下游地区极端最高温度90年代前表现出降温趋势。

中国大陆气温南北变化平均温度、平均最高温度区域差异有很好的一致性,均由北至南逐渐升高,东北地区极端最高气温与平均最高气温差和极端最高气温与平均气温差均为区域间最大,西北西部次之,西南最小;平均最高气温与平均气温差青藏高原为最大,长江中下游和华南地区为最小。

关键词高温天气;变化特征;中国大陆中图分类号S164文献标识码A文章编号0517-6611(2014)09-02677-04作者简介成孝平(1986-),男,陕西咸阳人,硕士研究生,研究方向:大气边界层、干旱气候与灾害气象。

全球变暖、生态环境退化、气候异常等已成为全球环境研究的焦点问题[1-2]。

由于自然变化和人类活动的综合作用,全球气候出现了世界范围的异常现象,气象灾害频发,已给人类的生活和生存带来种种影响,随着经济活动在全球范围内展开,这种影响越来越强烈,引起了科学家的普遍关注[3-6]。

高温是指日最高气温≥35 ℃,连续5 d以上的高温过程称为持续高温或“热浪”天气[7]。

高温热浪对人们日常生活和健康影响极大,尤其气温超过35 ℃、日照超过12 h、湿度高于80%时,气象因子对人体下丘脑情绪调节中枢神经的影响就明显增强。

高温对动植物的影响也非常明显,能加剧土壤水分蒸发和作物蒸腾作用,加速旱情发展,短期的高温异常能使作物早熟甚至烧死植物,长年的高温气候能使物种灭绝。

近50 a来中国不同流域降水的变化趋势分析谭云娟;邱新法;曾燕;施国萍【期刊名称】《气象科学》【年(卷),期】2016(036)004【摘要】利用我国612个气象站1961-2010年逐日降水量资料,借助地理信息系统ArcGIS,分析了我国十大流域的年、季节降水量的时空变化趋势特征.结果表明,我国降水主要集中在珠江、东南诸河和长江流域,西北诸河流域降水最少;四季降水量与年降水量的空间分布特征高度相似;降水量均为夏季最多,冬季最少.就年降水量而言,西北诸河流域有变湿趋势,海河流域和黄河流域有变干趋势.就降水季节而言,西南诸河、松花江、西北诸河流域春季有变湿趋势;东南诸河流域和长江流域夏季有变湿趋势,海河流域和西南诸河流域夏季有变干趋势;西北诸河流域秋季有变湿趋势,长江流域、黄河流域和淮河流域秋季有变干趋势;松花江流域、西北诸河流域和长江流域冬季有变湿趋势.【总页数】8页(P494-501)【作者】谭云娟;邱新法;曾燕;施国萍【作者单位】南京信息工程大学地理与遥感学院,南京210044;南京信息工程大学应用气象学院,南京210044;江苏省气候中心,南京210009;南京信息工程大学地理与遥感学院,南京210044【正文语种】中文【中图分类】P426.6【相关文献】1.新疆博尔塔拉河流域近50年来降水变化趋势分析 [J], 黄若行2.开垦河流域近50年降水、径流变化趋势分析 [J], 田乐;姜芸3.龙川江流域近50年气温、降水及径流的变化趋势分析 [J], 何进花;丁文荣4.中国近50年气温及降水量的变化趋势分析 [J], 左洪超;吕世华;胡隐樵5.近50a来黄河流域温度和降水基本特征和变化趋势分析 [J], 姚宛艳;吴迪因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中国气候的变化和趋势

中国气候的变化和趋势是一个极其复杂和多样化的话题,因为中国地域广阔,包含了多种气候类型,如寒温带、温带、亚热带和热带。

然而,根据科学研究和观测数据,可以总结出以下几个中国气候变化的趋势。

1. 全球变暖:中国像其他大部分地区一样,正在经历全球气候变暖的影响。

根据过去几十年的数据,中国的平均气温正逐年上升。

特别是北方地区和高海拔山区,温度上升的幅度更加明显。

2. 降水模式变化:中国的降水模式也在发生变化。

一些地区的降水量呈增加趋势,而其他地区则出现降水不足的情况。

降水模式的变化可能导致洪涝灾害和干旱等极端天气事件的增加。

3. 冰雪退化:中国的高山冰川、高原积雪和冰缘湖泊等冰雪资源正在快速退化。

气温上升导致雪线上升,冰雪融化加剧,给生态环境和水资源带来一系列问题。

4. 海平面上升:全球气候变暖引起的海水膨胀和冰川融化等因素,使得中国的海域面临着海平面上升的威胁。

沿海地区的海岸侵蚀、潮汐异常和海洋灾害等问题逐渐增多。

5. 极端天气事件增加:中国的极端天气事件,如强降雨、暴雪、台风、龙卷风和干旱等,正逐渐增多。

这些事件给社会经济和生态环境造成了严重影响,且可

能会进一步加剧。

需要注意的是,气候变化是一个长期过程,受到多种因素的综合影响。

虽然已经观察到上述趋势,但具体的变化程度和影响仍需进一步研究和分析。

同时,中国政府和国际社会也在积极采取应对气候变化的措施,以减缓和适应气候变化的影响。

渭河流域近50年来气候变化趋势及突变分析占车生;乔晨;徐宗学;金惠淑【期刊名称】《北京师范大学学报:自然科学版》【年(卷),期】2012(48)4【摘要】基于渭河流域1958—2008年的主要气象数据,采用Mann-Kendall和R/S方法,对渭河流域降水和气温2个要素的时间序列进行趋势分析,在此基础上采用Mann-Kendall法对其突变点进行检验.结果显示:1)渭河流域年均气温在时间上呈现出明显上升的趋势,其中春季、秋季、冬季的上升趋势非常显著;在空间上则表现为中游地区气温最高;从整个流域Hurst指数分析看,未来渭河流域年平均气温仍将持续升高,但变异程度不显著.2)渭河流域的年降水量在时间上呈现出一定的减少趋势,其中春季和秋季降水显著减少,冬季降水量增加;在空间上表现为从上游到下游逐渐增加;从Hurst指数看,渭河流域的降雨序列处于弱变异状态,未来的降水变异不显著.3)对渭河流域近50a的气温和降水进行突变分析,大部分站点气温突变出现在20世纪90年代,之后显著变暖,与突变前相比较有明显差异;降水量突变点较多,每个年代都有不同程度上的突变,20世纪60年代和90年代尤为显著.【总页数】7页(P399-405)【关键词】渭河流域;气候变化;Mann-Kendall法;R/S法;Hurst指数【作者】占车生;乔晨;徐宗学;金惠淑【作者单位】中国科学院地理科学与资源研究所,陆地水循环与地表过程重点实验室;北京师范大学地理学与遥感科学学院;北京师范大学水科学研究院【正文语种】中文【中图分类】P467【相关文献】1.南京近50年来气候变化及未来趋势分析 [J], 张国存;查良松2.近50年来大连气候变化趋势分析 [J], 魏东岚;周薇3.渭河流域近50年来气候舒适度对气候变化的响应 [J], 杜希溪;李锐;王飞4.近50年来河西走廊平原区气候变化的区域特征及突变分析 [J], 贾文雄;何元庆;李宗省;庞洪喜;院玲玲;宁宝英;宋波;张宁宁5.近50年青海海南地区气候变化趋势及突变分析 [J], 赵金忠;高红贤;郭连云因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中国北方中部地区近五十年气温和降水的变化趋势

王明昌;刘锬;江源;康慕谊;王彪

【期刊名称】《北京师范大学学报:自然科学版》

【年(卷),期】2015(51)6

【摘要】基于中国北方中部地区150个气象站点的气象数据,对该地区近50年来气温和降水量的倾向率及其空间分布运用线性趋势分析和空间插值等方法进行分析.结果表明:该地区气温在近50年呈现出整体上升趋势,且2月份的升温最为显著;气温变化趋势的分布格局上,东南部升温速率较西北部低;平均最低气温上升趋势明显,对气温升高的贡献率较大;降水量呈下降趋势,下降区域主要集中在35~40°N之间,且主要与7、8月份降水量减少有关.

【总页数】5页(P631-635)

【关键词】中国北方;气温;降水;倾向率;气候变化

【作者】王明昌;刘锬;江源;康慕谊;王彪

【作者单位】北京师范大学资源学院;北京师范大学地表过程与资源生态国家重点实验室

【正文语种】中文

【中图分类】P467

【相关文献】

1.近50年西吉县气温和降水变化趋势分析 [J], 王亚婷;马强;李红霞;杨彭怀;陈利伟

2.忻州市近50a气温和降水变化趋势分析 [J], 张瑞珍;葛艳斌;罗树伟;赵酉龙;刘海

玉

3.近50年西藏色林错流域气温和降水的变化趋势 [J], 达桑

4.广西西江流域近50年气温和降水变化趋势及突变分析 [J], 谢贤胜;王升;闫妍;胡宝清

5.近40年融安县气温和降水气候特征变化趋势分析 [J], 黄灿娇;郑红;覃丽娜

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

第2章中国及十大江河流域气候状况主要作者:高歌、陈峪、廖要明贡献作者:任国玉、陈德亮2.1 引言水资源和气候关系十分密切,气候条件和气候变化是决定水资源空间和时间分布不均一性的主要因素,是水资源调查评价和水资源管理工作中所必须考虑的基本问题。

大量研究结果表明,在过去的50年里,中国的气候经历了比较显著的变化,因此系统地了解中国过去时期的气候状况及其变化情况是十分必要的,同时也为做好新一轮的中国水资源综合规划提供科学地参考依据。

近几十年来,有关中国及不同区域的气候特点及时空变化的研究非常多。

例如,综合分析有如林之光(1985)、张家诚(1991)、施能等(1995)、陈隆勋等(1998)、王遵娅等(2004)、任国玉等(2005)等;降水分析的有任国玉等(2000,2005)、陈兴芳等(2002)、陈文海等(2002)、王小玲等(2002)、黄先香等(2003)、韦志刚等(2003)、宋连春等(2003)、陈峪等(2005)等;气温分析的有魏凤英等(2003)、liu et al.(2004a)等、任国玉等(2005);太阳辐射如有李晓文等(1998)、Qian et al.(2006)等;蒸散发量有Thomas (2000)、liu et al.(2004b)等。

但结合水资源或流域分区、全面分析近50年中国各大江河流域气候状况特点以及第一次中国水资源综合评价前后气候的对比工作开展的还比较少。

本章内容主要采用1956-2000年中国743个站点的逐月地面气候观测资料,主要包括:月降水量、月平均气温、月蒸发量(20cm小型蒸发皿)、月平均最高气温、月平均最低气温、月日照时数、月平均相对湿度、月平均风速等,对中国十大江河流域的降水、气温、蒸发、干湿指数、日照时数、相对湿度、平均风速等要素1956-2000年、1956-1979年、1980-2000年三个时段的时空分布特点及1956-1979年与1980-2000年两时期的变化特征进行分析,为中国水资源综合规划提供气候背景参考。