中国冬季气温变化的趋向性研究_黄嘉佑

- 格式:pdf

- 大小:253.72 KB

- 文档页数:8

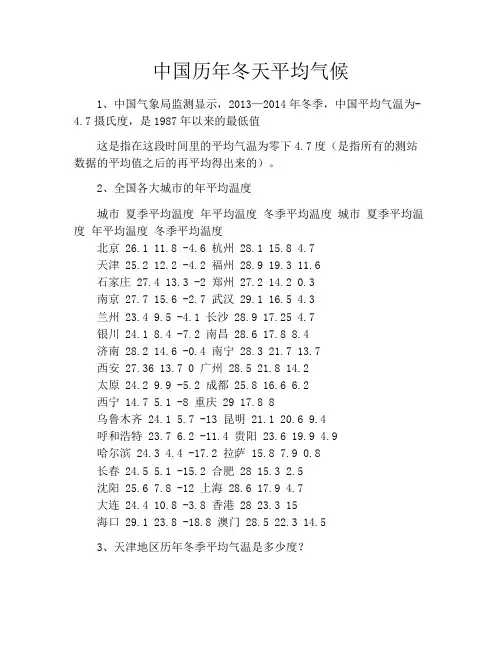

中国历年冬天平均气候1、中国气象局监测显示,2013—2014年冬季,中国平均气温为-4.7摄氏度,是1987年以来的最低值这是指在这段时间里的平均气温为零下4.7度(是指所有的测站数据的平均值之后的再平均得出来的)。

2、全国各大城市的年平均温度城市夏季平均温度年平均温度冬季平均温度城市夏季平均温度年平均温度冬季平均温度北京 26.1 11.8 -4.6 杭州 28.1 15.8 4.7天津 25.2 12.2 -4.2 福州 28.9 19.3 11.6石家庄 27.4 13.3 -2 郑州 27.2 14.2 0.3南京 27.7 15.6 -2.7 武汉 29.1 16.5 4.3兰州 23.4 9.5 -4.1 长沙 28.9 17.25 4.7银川 24.1 8.4 -7.2 南昌 28.6 17.8 8.4济南 28.2 14.6 -0.4 南宁 28.3 21.7 13.7西安 27.36 13.7 0 广州 28.5 21.8 14.2太原 24.2 9.9 -5.2 成都 25.8 16.6 6.2西宁 14.7 5.1 -8 重庆 29 17.8 8乌鲁木齐 24.1 5.7 -13 昆明 21.1 20.6 9.4呼和浩特 23.7 6.2 -11.4 贵阳 23.6 19.9 4.9哈尔滨 24.3 4.4 -17.2 拉萨 15.8 7.9 0.8长春 24.5 5.1 -15.2 合肥 28 15.3 2.5沈阳 25.6 7.8 -12 上海 28.6 17.9 4.7大连 24.4 10.8 -3.8 香港 28 23.3 15海口 29.1 23.8 -18.8 澳门 28.5 22.3 14.53、天津地区历年冬季平均气温是多少度?多年历史统计,天津12月、1月、2月平均气温分别为-0.8、-3.1和 -1.0℃,也就是冬季平均气温为-1.6℃。

由于统计资料起止时间不同可能有微小差异,但应该相差不大。

厄尔尼诺造成中国暖冬原理厄尔尼诺现象是指赤道太平洋地区海表温度异常升高,从而引发全球气候变化的一种自然现象。

这种现象通常发生于每隔两到七年的时间间隔内,对世界各国的冬季天气有着重要影响。

对于中国而言,厄尔尼诺现象常常导致暖冬的到来。

一、厄尔尼诺与中国暖冬的关系厄尔尼诺现象会导致一系列的气候异常现象,包括温度和降水的改变。

由于厄尔尼诺时期赤道太平洋海洋表层温暖,海洋表面蒸发增加,导致大量水汽进入大气层。

这些水汽会形成云团,并在大气中传导,从而影响到全球的气候系统。

在厄尔尼诺时期,赤道太平洋上空的暖湿气流会受到加强,而中国东部则处于受到厄尔尼诺影响的亚洲季风的北边缘。

这导致中国东部冬季的气温偏高,并且降水量较少。

二、厄尔尼诺造成中国暖冬的原理厄尔尼诺现象导致中国暖冬的原理可以从以下两个方面来解释。

1. 大气环流异常影响厄尔尼诺现象会导致赤道东太平洋地区的热空气上升,形成高压系统。

这个高压系统会引发大气环流异常,使得中国东部的冬季气温升高。

具体来说,厄尔尼诺时期,西太平洋副高移动偏北,使得南海地区和中国东部受到更多的暖湿气流影响。

这导致冬季的气温明显偏高,并且出现的冷空气活动频繁、强度减弱,降水量也偏少。

2. 海洋表面温度异常影响厄尔尼诺现象使得赤道太平洋海洋表层温度升高,而海洋是调节气候的重要因素之一。

海洋表面温度的变化会对大气环流产生重要影响,从而影响到中国的冬季气候。

在厄尔尼诺时期,赤道太平洋海洋表层温度升高,导致温暖的海洋水汽向东南方向传播。

这会改变东亚地区的季风环流格局,并且增加水汽输送量。

水汽增多会在中国东部形成较为稳定的高压系统,进一步导致气温升高。

三、厄尔尼诺造成中国暖冬的影响厄尔尼诺造成的中国暖冬对各个方面都会产生影响。

1. 农业影响中国东部冬季气温升高,对于农作物的生长和发育有利。

但由于降水量减少,也可能导致农业灌溉困难和水资源短缺。

因此,对于农业来说,厄尔尼诺造成的中国暖冬是带来利与弊并存的。

doi:10.11676/qxxb2024.20230111气象学报东亚冬季风指数对中国冬季气候变化表征能力的对比分析*敖康顺1 耿 新1 张文君1 王 林1,2AO Kangshun1 GENG Xin1 ZHANG Wenjun1 WANG Lin1,21. 南京信息工程大学气象灾害教育部重点实验室/气候与环境变化国际合作联合实验室/气象灾害预报预警与评估协同创新中心,南京,2100442. 中国科学院大气物理研究所季风系统研究中心,北京,1000291. Key Laboratory of Meteorological Disaster of Ministry of Education,Joint International Research Laboratory of Climate and Environment Change,Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters,Nanjing University of Information Science and Technology,Nanjing 210044,China2. Center for Monsoon System Research,Institute of Atmospheric Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China2023-07-28收稿,2023-11-17改回.敖康顺,耿新,张文君,王林. 2024. 东亚冬季风指数对中国冬季气候变化表征能力的对比分析. 气象学报,82(2):168-189Ao Kangshun, Geng Xin, Zhang Wenjun, Wang Lin. 2024. Comparative analysis of the performance of East Asian winter monsoon indices in capturing winter climate change over China. Acta Meteorologica Sinica, 82(2):168-189Abstract Based on the ERA5 atmospheric reanalysis dataset and the stational surface air temperature (SAT) and precipitation data from China National Climate Centre during 1951—2022, 33 East Asian winter monsoon (EAWM) indices are selected and categorized into six types, namely the land-sea sea-level pressure (SLP) difference indices, the Siberian high indices, the East Asian trough indices, the low-level wind indices, the mid- to high-level wind indices, and the synthetic indices. Characteristics of their long-term linear trends and interannual and interdecadal variabilities are then analyzed. Their abilities to represent the spatiotemporal variability of winter SAT and precipitation in China and their relationships with major internal variabilities of the climate system such as the El Niño-Southern Oscillation (ENSO) and the Arctic Oscillation (AO) are also evaluated. The results are as follows: (1) In terms of long-term trend, although winter climate in China is characterized by an obvious warming and wetting trend, only the East Asian trough and the synthetic indices exhibit a significant weakening trend, while other indices basically show a weak strengthening trend. This result suggests that there are certain differences in the responses of different sub-members of the EAWM to current global warming. (2) On the interannual and interdecadal variability, the EAWM indices mainly show characteristics of quasi-4 a, quasi-8 a and quasi-16 a periodic oscillations. Most of the indices can well capture the interdecadal weakening of the EAWM that occurred around the mid to late 1980s. Meanwhile, the Siberian high indices, the East Asian through indices, the mid- to high-level wind indices and the land-sea SLP difference indices which consider the north-south SLP difference, show a good representation of the interdecadal strengthening of the EAWM that occurred in the mid-2000s. (3) All types of indices, except the low-level wind indices, perform well in reflecting the SAT variability in China. In particular, the indices based on the Siberian high show the best performance. The winter precipitation variability in China is best described by the low-level wind indices, while the Siberian high indices show relatively poor representation. (4) Regarding the relationship between major internal variability of the climate system and the EAWM, most of the indices show an excellent performance in reflecting the ENSO-EAWM relationship, among which the* 资助课题:国家自然科学基金项目(42125501)。

近五十年来中国冬季风寒温度的变化1冯胜辉,龚道溢,张自银,何学兆,郭栋,雷杨娜(北京师范大学资源学院,地表过程与资源生态国家重点实验室,北京 100875)摘要:风寒温度是冬季表征人体热舒适度常用的参数,也是气候变化影响研究中关注的要素。

本文利用中国地面国际交换站气候资料月值数据集的气温和风速,计算和分析了1956~2005年中国冬季风寒温度的时间和空间变化特征。

结果表明,近50年来中国冬季风寒温度普遍呈上升趋势,全国平均升高3.2℃,变化速率达0.64℃/10a;西北、华北、东北和青藏地区的上升速率分别为0.79℃/10a、0.84℃/10a、0.81℃/10a、0.80℃/10a,其中华北北部农牧交错带地区上升趋势最为强烈,超过1℃/10a;35°N以南的我国南方地区上升速率较低,为0.39℃/10a。

风寒温度的这种变化特征是近50年来气温升高和风速下降综合作用的结果。

其中气温变化造成的风寒温度上升是2.4℃,而地表风速下降对风寒温度的贡献为0.8 ℃。

东亚气温和风速的变化受诸多大气环流系统的影响,分析表明影响东亚气候的几个主要环流因子中,西伯利亚高压、北极涛动、西太平洋遥相关型和欧亚遥相关型等与风寒温度有显著相关。

这四个环流因子一起能解释50年来全国平均风寒温度方差的46.7%。

全国平均气温与这四个环流因子的相关分别达到-0.65,+0.49,+0.31和-0.32;而平均风速与北极涛动的相关最显著,达-0.51。

关键词:冬季;风寒温度;气温;风速;趋势1 引言影响室外人体热舒适度的气象要素包括:气温、风速、湿度等,以及吸收和散失的热量、对流和传导,还有人体可以改变自身热量舒适程度的诸多因子[1]。

在这些要素中,气温和风速起主导作用[2]。

早在1920年,Hill[3,4]就开始了大气环境对人体热舒适度的影响研究。

Siple 和Passel[1]在南极进行科学研究探险时提出风寒(windchill)概念,用以描述冷空气以风的形式运动时人体所承受寒冷感觉的程度,以及裸露体表被冻伤的危险度,并定义风寒指数(wind chill index ,WCI,单位Kcal/m2·h-1)来表示一定气温和风速作用下,裸露的体表面每平方米每小时散发的热量,同时利用大量的实验数据拟合出了风寒指数的经验公式。

气象中的统计方法总结气象中的统计方法总结中国近20年来气象统计预报综述中国近20年来气象统计预报综述谢炯光曾琮(广东省气象台)摘要近20年来,多元统计分析方法有了长足的进步,涌现出不少新方法、新技术。

本文着重介绍了近20年来气象统计预报在中国气象业务科研中的一些应用和发展,主要从多元统计分析意义上来选材。

关键词:多元分析、气象统计、预报。

一、前言气象统计预报在中国气象业务预报和科研工作中占有重要的位置,特别是在模式统计释用及中长期预报业务中,统计预报更是扮演着一个重要的角色,多元分析中的回归分析、典型相关分析、EOF分析等更是气象预报和分析不可少缺的工具。

近20年来,气象统计预报在中国取得了长足的发展。

本文主要综述统计方法在气象预报业务中的各个方面的应用及其所取得的一些成绩。

二、多元统计分析在气象预报业务中的应用1、回归分析广东、江西、河北、辽宁等气象局[1]用0、1权重回归、逐步回归、多元回归等方法,得出晴雨MOS预报方程。

1978年曹鸿兴等、史久恩等[2]用逐步回归建立最高、最低气温预报方程。

新疆自治区气象台张家宝等[3]以预报员经验为基础,采用完全预报(PerfectProgMethod)方法,应用0、1权重回归建立了有无寒潮的预报。

上海气象台丁长根、黄家鑫[4]用逐步回归建立U、V和S(全风速)预报方程。

1965年W.F.Massy[5]提出的主成份回归、1970年Hoerl和Kennard[6]提出的岭估计(Ridgeestimate)以及Webster等人[7]提出的特征根回归(Latentrootregression,LRR)对在回归分析中出现复共线性(Multi-collinearity)有较好的处理。

冯耀煌[8]在预报集成中,应用了岭回归技术,李耀先[9]用岭回归作水稻产量年景预测。

魏松林[10]用特征根回归建立长春6-8月平均气温的特征根回归。

Furnialhe和Wilson提出的穷尽所有回归的算法,比较彻底地解决了最优回归(即最优子集回归)的问题。

第8卷第5期2012年9月第三极环境专栏313 1981—2010年青藏高原地区气温变化与高程及纬度的关系王朋岭,唐国利,曹丽娟,刘秋锋,任玉玉320 2001—2010年青藏高原干湿格局及其影响因素分析王敏,周才平,吴良,徐兴良,欧阳华327 2006—2011年西藏纳木错湖冰状况及其影响因素分析曲斌,康世昌,陈锋,张拥军,张国帅334 西藏普莫雍错介形类反映的中晚全新世以来湖面波动与环境变化彭萍,朱立平,鞠建廷,Peter Frenzel,Claudia Wrozyna中国冰川资源专栏342 21世纪天山南坡台兰河流域径流变化情景预估孙美平,姚晓军,李忠勤,李晶350 天山托木尔峰南坡科其喀尔冰川流域径流模拟李晶,刘时银,韩海东,张勇,王建,魏俊锋357 托木尔型冰川融水对气候变化敏感性的模型分析韩海东,邵进荣,林凤,王建364 中国积雪时空变化分析刘俊峰,陈仁升,宋耀选温室气体排放372 国际气候谈判背景下的国家温室气体排放清单编制朱松丽,王文涛简讯378 BCC气候系统模式开展的CMIP5试验介绍辛晓歌,吴统文,张洁科学知识:全球变暖专题383 气候变化承诺王绍武,罗勇,赵宗慈,闻新宇,黄建斌385 暖大洋冷大陆王绍武,罗勇,赵宗慈,闻新宇,黄建斌387 全球变暖预估的不确定性王绍武,罗勇,赵宗慈,闻新宇,黄建斌信息与动态319 从现代和过去看未来全球变化研究的前景Vol. 8 No. 5 September 2012Special Section on the Third Pole319 Surface Air Temperature Variability and Its Relationship with Altitude & Latitude over the Tibetan Plateau in 1981-2010 Wang Pengling, Tang Guoli, Cao Lijuan, Liu Qiufeng, Ren Yuyu 326 Aridity Pattern of Tibetan Plateau and Its Influential Factors in 2001-2010Wang Min, Zhou Caiping, Wu Liang, Xu Xingliang, Ouyang Hua 333 Lake Ice and Its Effect Factors in the Nam Co Basin, Tibetan PlateauQu Bin, Kang Shichang, Chen Feng, Zhang Yongjun, Zhang Guoshuai 341 Lake Level Fluctuations and Environmental Changes Reflected by Ostracods of Pumayum Co on Tibetan Plateau Since Middle-Late HolocenePeng Ping, Zhu Liping, Ju Jianting, Peter Frenzel, Claudia WrozynaSpecial Section on China Glacial Resources349 Estimation of Tailan River Discharge in the Tianshan Mountains in the 21st CenturySun Meiping, Yao Xiaojun, Li Zhongqin, Li Jing 356 Evaluation of Runoff from Koxkar Glacier Basin, Tianshan Mountains, ChinaLi Jing, Liu Shiyin, Han Haidong, Zhang Yong, Wang Jian, Wei Junfeng 363 Modeling the Sensitivity of Meltwater Runoff of Tuomuer-Type Glacier to Climate ChangesHan Haidong, Shao Jinrong, Lin Feng, Wang Jian 371 Distribution and Variation of Snow Cover in ChinaLiu Junfeng, Chen Rensheng, Song Yaoxuan Greenhouse Gas Emissions377 National Greenhouse Gas Emission Inventory Development in the Context of International Climate Negotiation Zhu Songli, Wang WentaoNotes378 Introduction of CMIP5 Experiments Carried out by BCC Climate System ModelXin Xiaoge, Wu Tongwen, Zhang JieKnowledge: Special Topic on Global Warming383 Climate Change CommitmentsWang Shaowu, Luo Yong, Zhao Zongci, Wen Xinyu, Huang Jianbin 385 Warm Oceans and Cold ContinentsWang Shaowu, Luo Yong, Zhao Zongci, Wen Xinyu, Huang Jianbin 387 Uncertainties in Global Warming ProjectionWang Shaowu, Luo Yong, Zhao Zongci, Wen Xinyu, Huang Jianbin第三极包括青藏高原及毗邻地区,是全球中、低纬度冰川面积分布最广的地区。

《我国近46年来的寒潮时空变化与冬季增暖》篇一一、引言随着全球气候的持续变化,我国的气候环境也发生了显著的变化。

其中,寒潮和冬季增暖现象尤为引人注目。

本文将针对我国近46年来的寒潮时空变化及冬季增暖现象进行深度分析,以期为理解我国气候变化提供科学的依据。

二、寒潮的时空变化1. 时间变化:近46年来,我国寒潮的发生频率和强度都呈现出明显的变化。

根据气象数据,寒潮的发生频率在过去的几十年中有所降低,但寒潮的强度却有所增强。

尤其在冬季,寒潮的影响更为显著。

2. 空间变化:从空间分布上看,寒潮的影响范围在不断变化。

北部和东北部的寒潮影响更为显著,而南部和西南部的寒潮影响则相对较小。

此外,随着气候的变化,寒潮的路径也发生了明显的变化。

三、冬季增暖的现象随着全球气候的变暖,我国冬季的气温也在不断上升。

这主要表现为冬季的日平均气温、最低气温和最高气温都在不断上升。

特别是在北方地区,冬季增暖的现象更为明显。

此外,冬季的降水也发生了变化,如雪线的北移等。

四、原因分析对于这些气候变化现象,我们认为主要有两个原因:一是全球气候变化的总体趋势;二是我国特定的地理和气候条件。

全球气候变化导致了我国的气候环境发生变化,而我国的地理位置和气候条件则决定了这些变化的具体表现。

五、影响与应对1. 影响:寒潮和冬季增暖对我国的影响是深远的。

它们影响了农作物的生长、人们的日常生活、生态环境等各个方面。

同时,这些气候变化还可能对我国的能源、交通、医疗等基础设施产生影响。

2. 应对:面对这些气候变化,我们需要采取积极的应对措施。

首先,我们需要加强对气候变化的研究,以更好地理解和预测气候变化。

其次,我们需要采取适应性措施,如改进农业种植制度、改善能源结构、加强基础设施建设等。

此外,我们还需要加强国际合作,共同应对全球气候变化。

六、结论总的来说,近46年来,我国的气候环境发生了显著的变化,主要表现为寒潮的时空变化和冬季增暖的现象。

这些变化对我国产生了深远的影响,需要我们采取积极的应对措施。

霜降期间的气候变化与全球变暖关系探究霜降是中国二十四节气中的第十九个节气,大约在每年的10月23日或24日到11月6日之间。

它标志着气温逐渐降低,天气逐渐寒冷,形成霜冻的时期。

然而,在全球变暖的背景下,霜降期间的气候变化是否也发生了一些变化呢?一、全球变暖对霜降期间的气温影响全球变暖是指地球平均气温上升的长期趋势。

由于人类活动,如工业化、森林砍伐和化石燃烧等,导致温室气体排放增加,进而引起大气温室效应的增强,导致地球气温升高。

因此,我们可以合理地推测,在全球变暖的情况下,霜降期间的气温也会有所变化。

首先,全球变暖使得地球气候系统更加复杂和不稳定。

温室气体的增加导致大气中的能量增加。

这可能导致气候系统中的各个组成部分相互作用的变化,从而影响到霜降期间的气温。

其次,全球变暖会导致季节演变的改变。

相对于过去,全球变暖可能会使得霜降期间的秋季更短暂,冬季更早来临。

这意味着在霜降期间之前或之后的时间段内,气温可能依然较高,相对于传统意义上寒冷的霜降期间,气温偏暖是可能出现的情况。

最后,全球变暖也会引发极端气候事件的增加。

随着全球变暖,极端天气事件如热浪、暴雨和冰雹等可能变得更加频繁和剧烈。

因此,在霜降期间,也有可能出现异常温暖或异常寒冷现象。

二、全球变暖对霜降期间的天气现象影响除了影响气温外,全球变暖也可能对霜降期间的天气现象产生一定影响。

首先,全球变暖可能导致霜降期间的降水模式发生改变。

随着气温升高,大气中的水汽含量增加,降水可能会更加频繁和剧烈。

这意味着霜降期间可能出现更多的降雨或雪,而不仅仅是传统的霜冻。

其次,全球变暖可能导致霜降期间的风力变化。

气候系统复杂性的增加可能会改变风场的分布和强度。

因此,在霜降期间,风力可能会增强或减弱,从而造成不同寒冷感受。

最后,全球变暖还可能对霜降期间的能见度产生影响。

尤其是在冰冻条件下,全球变暖可能导致雾霾或雾气的出现,进一步影响霜降期间的能见度,给人们的出行和活动带来不便。

立冬科学探索研究冬季自然界的奥秘立冬是二十四节气中的第19个节气,也是农历的第20个节气。

这一天,太阳位于黄经225°,在中国大部分地区,这一天往往是进入深秋之后的第一个寒冷的时刻。

立冬以后,气温急剧下降,寒冷的冬季正式拉开帷幕。

一、地球运动引起的温度变化立冬的到来与地球运动有着密切的关系。

地球自转轴在运动中会发生倾斜,这就是引起季节变化的原因之一。

冬季时,北半球背离太阳,阳光照射面积减少,日照时间缩短,导致北半球进入寒冷的季节。

二、冬季的天气特点立冬是冬季的开始,这个时期的天气特点是寒冷干燥。

由于北半球的大陆有较大的面积,冬季时,在大陆上的冷空气活动空间相对较大,冷空气可以在大陆上积聚,形成寒冷的天气。

同时,冬季由于植被凋零,水分蒸发减少,相对湿度低,因此空气也更加干燥。

三、冬季自然界生态变化冬季对于自然界来说,是一个严峻的考验。

寒冷的气温会对植物和动物的生存状况产生很大的影响。

在冬季,植物的生长和代谢速度减缓,许多植物会凋零或者进入休眠状态,以防止寒冷的天气对自身的伤害。

而一些适应寒冷环境的动物则会改变生活方式和行为习惯,比如候鸟会迁徙到温暖的地方过冬,一些哺乳动物和爬行动物则会进入冬眠状态。

四、关于冬季养生的建议冬季的天气寒冷,对人体的健康有一定的影响。

在冬季,保持温暖是至关重要的。

穿暖和衣物,避免受寒受冻,注意保暖。

此外,冬季气候干燥,易造成皮肤和呼吸系统的不适,多饮水,适当使用加湿器,保持适宜的湿度。

同时,保持良好的饮食习惯和规律的运动,也是增强身体免疫力,健康度过冬季的关键。

五、立冬的传统节庆在中国的农村地区,立冬是一个传统的农耕节气。

农民们认为,立冬是大自然中万物休养生息的开始,也是农民休整力量、备耕准备春季种植的时期。

在立冬这一天,农民们会祭祀祖先,祈求来年有一个丰收的冬季。

同时,立冬也是中国农民的农事变更节点,农民们会根据节气的变化来调整农田的管理措施,比如开始堆积冬季所需的柴草等。

2023-2024年冬天是暖冬还是寒冬2023-2024年冬天是暖冬还是寒冬2023-2024年冬天预计是冷冬,主要原因是今年“拉尼娜年”,所谓拉尼娜年就是南方的冬天偏冷概率会高于北方,这样一来就会极易发生极端性的寒冷。

立冬的传统习俗是什么暖炉会霜降后寒气已重,因此各地开炉日期,一般常在农历十月初。

《荆楚岁时记》载:“庐山白鹿洞,游士辐凑,每冬寒醵金市乌薪为御寒之备,号黑金社。

十月旦日,命酒为暖炉会。

”北平一般在十月初一烧暖炕,设围炉,称之为开炉节,到第二年二月初一才撤去暖炉。

暖炉多用一种耐燃烧的矿物)砌筑,该物比矾石更白,轻暖坚固,后来则用薄铁做暖炉。

《岁时杂记》称京人十月初一喝酒,就在炉中烤大块的肉,围着火炉,边饮边吃,称之为“暖炉”。

《礼记·月令》记述十月有暖炉会。

江苏昆山、安徽太平、湖北钟祥等地,也在月初开始用火御寒,期间有卖糕饼供食或者饮酒举行暖炉会的。

煎香香草为芳草中的一种,用衣袖在草上挥动便会芳香袭人,可缝制成香囊佩戴。

焚烧香草可辟瘟疫、祛风瘴以及驱除房屋中的秽气;佩戴香囊则可解郁闷;熬汤沐浴可以祛风寒;搽在发间可以辟秽污;以水酒煎制涂于面部,能够祛黑斑,滋养容颜。

兰慧一类的植物也属于香草,都是味辛之物,具发散上达之气,足以辟除秽恶,润肌肉,散滞结。

采桑叶桑叶性苦,甘寒,能祛风清热,凉血明目,以老而经霜的为佳,取其气足力厚的特点。

此时已人寒冬,得秋季肃杀之气,桑叶更能泄降肝胆郁热。

《广济方》称立冬日采桑叶一百二十片,如遇闰年,则多采十片,每次用十片。

遇到需洗眼睛的日子,用桑叶煎汤洗眼,能治疗各种眼病。

其他如《普济方》《集简方》都记载有用桑叶治疗青盲眼、风眼流泪以及眼红涩痛的方法。

吃羊肉羊肉性甘,大热,属火,能补元助阳,治疗体虚瘦弱,可御寒益气,安心止惊,有很强的营养作用。

秋冬后的羊肉味道尤为鲜美。

我国除了塞外边睡,如内蒙古、西藏等地,一般都在深秋开始吃羊肉,到立春为止。

如浙江的长兴等地,农历八月就已经设店,宰羊出售。

2024年冬气候偏向暖冬请农民朋友早安排随着季节更迭,秋冬季冷空气日渐活跃,社会公众更加关注今冬的气候预测情况。

网上相关“冷冬”的传言增多,甚至出现“2024年是冷冬,且从今往后一直到2025年,气温一年更比一年冷”的说法。

对此,国家气候中心称,上述说法十分离谱、十分荒谬,是为了吸引公众眼球、制造公众恐慌。

关于2024/2024年冬季气候趋势,国家气候中心近期有一初步预测结论:预计冬季我国大部分地区气温偏高,出现冷冬的可能性不大。

国家气候中心称,2024年6月以来,赤道中东太平洋海表温度转为偏暖并不断发展增强,此次增暖将继续发展,并于2024/2024年冬季形成一次El Nino事件。

发生El Nino事件时,东亚冬季风强度弱,中国气温普遍偏高。

此外,中国冬季气温受到东亚冬季风各环流系统的协同作用。

国内外气候模式一致预测,2024/2024年冬季欧亚大气环流整体以纬向型为主,不利于冷空气频繁活动,有利于中国气温大范围偏暖。

且随着预报时效临近,各家模式预报结果相比之前更向大范围偏暖趋势进行订正。

需要注意的是,气候上的暖冬是指整个冬季的平均气温偏高,并不是这个冬季就没有任何强降温和大雪、暴雪天气发生。

相反,暖冬气候遇到突然的寒潮天气过程,越冬作物的抗寒性能更低,更容易受到意想不到的损害。

所以,农民朋友更应提早注意,采取应对措施。

1.对越冬作物早施磷、钾、硼肥及草木灰、火烧土或土杂肥及腐熟猪鸡圈粪等暖性肥料,增加土壤温度,提高植株抗寒能力,并配合喷施叶面肥,改良土壤,促进植株生长健壮,提高作物自身抗寒能力。

2.覆盖、树干包扎、根颈培土等做好作物植体保护。

3.入冻前干旱严重,可在严寒前灌透水一次;遇冻害天气来临,有条件的可再灌水一次,或在作物地中堆放杂草、谷壳、锯末、干枝叶或其他发烟物进行熏烟,或喷施防冻剂,对作物进行保护。

4.及时中耕培土,使土壤疏松透气,做好清沟排渍,以利于根系的生长,及时清除冻死残株及黄叶、枯叶,切实做好冬季各种病虫防治,确保作物开春后健壮生长。