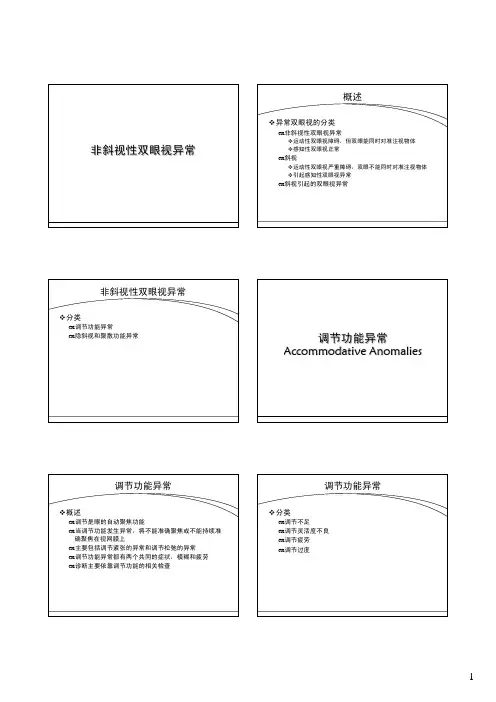

非斜视性双眼视觉异常的临床分析优秀课件

- 格式:ppt

- 大小:338.00 KB

- 文档页数:64

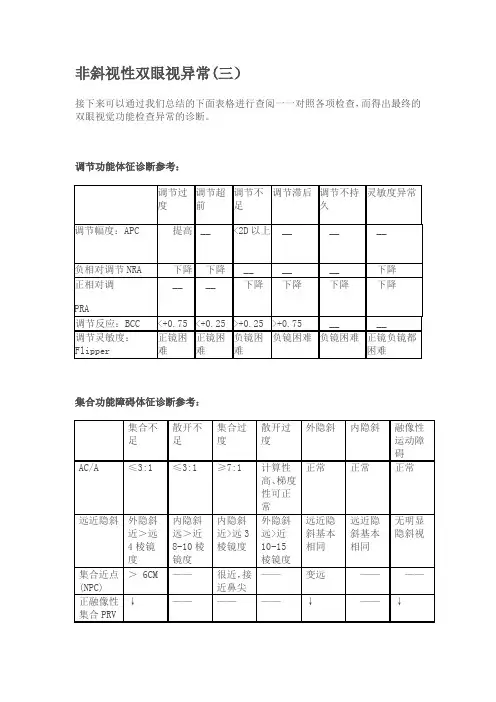

非斜视性双眼视异常的诊断很多验光师问,查了很多的功能方面的检查,但不知道怎么通过这些检查结果判断是什么样的视功能问题,发现了又怎么处理?我们平时通过调节、集合等的视觉功能检查,如调节反应、正负相对性调节、调节灵活度、ACA、集合近点、正负融像性集合等,检查出的双眼双眼视觉功能异常都属于非斜视性双眼视异常。

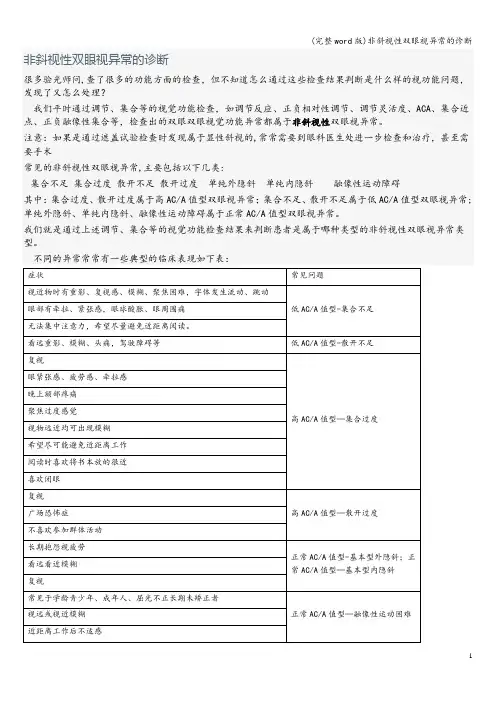

注意:如果是通过遮盖试验检查时发现属于显性斜视的,常常需要到眼科医生处进一步检查和治疗,甚至需要手术常见的非斜视性双眼视异常,主要包括以下几类:集合不足集合过度散开不足散开过度单纯外隐斜单纯内隐斜融像性运动障碍其中:集合过度、散开过度属于高AC/A值型双眼视异常;集合不足、散开不足属于低AC/A值型双眼视异常;单纯外隐斜、单纯内隐斜、融像性运动障碍属于正常AC/A值型双眼视异常。

我们就是通过上述调节、集合等的视觉功能检查结果来判断患者是属于哪种类型的非斜视性双眼视异常类型。

不同的异常常常有一些典型的临床表现如下表:在诊断的过程中,首先要对相关的视功能检查结果进行判断是否正常。

视功能检查(如调节反应、正负相对性调节、调节灵活度、ACA、集合近点、正负融像性集合等)使用的都是视觉心理物理学的方法进行的,没有完全统一的正常值标准。

以下是我总结的主流正常值标准。

大家在工作过程中可以参考。

功能测量的正常值参考立体视(采用人民卫生出版社的检查图或立体视测量板;要注明是使用什么工具测量的)正常值:成人≤60’(不同的检查设备标准不同)色觉检查正常值:全部能读出.如发现有不能读出的,查阅色觉检查图谱中的答案,给出相应诊断.(写明检查用的工具:如俞自萍色盲检查图谱人民卫生出版社第2版)推进法测量调节幅度正常参考值:18—年龄/3负镜片法测量调节幅度正常参考值:比推进法测量结果小2D可以和推进法的检查结果比较。

一般测量调节幅度首选推进法。

负/正相对调节NRA/PRA正常值:NRA +1。

75至+2.25 ;PRA —1.75至—3.00调节滞后/调节超前(BCC)正常值:+0.25~+0。

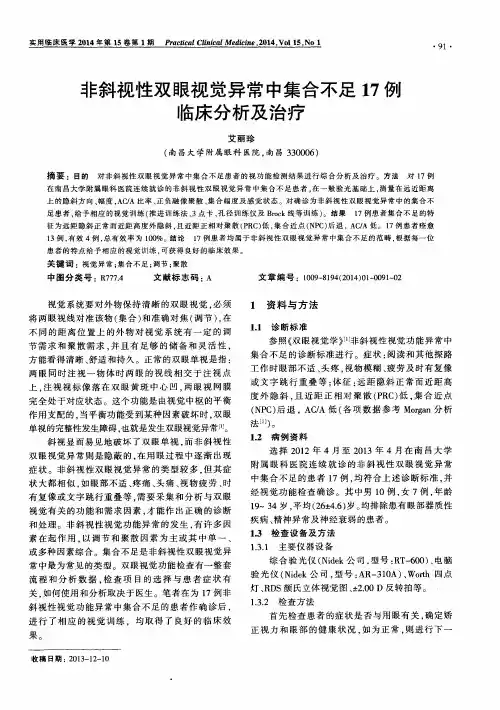

学龄儿童屈光矫正前后非斜视性双眼视异常分析目的:分析学龄儿童非斜视性双眼视异常,经屈光矫正后与矫正前对比,探讨学龄儿童非斜视性双眼异常的处理办法。

方法:回顾性分析我院2013年收治的25例非斜视性双眼视异常儿童的治疗过程及临床疗效。

结果:经屈光矫正后与矫正前对比差异显著,具有统计学意义,P<0.05。

结论:屈光矫正,可显著降低非斜视性双眼视异常的检出率,改善儿童视力状况。

但应注意避免屈光矫对双眼视功能的不良影响,这就要求在配镜前全面了解患儿视功能状况,做到精准配镜。

标签:屈光矫正非斜视性双眼视异常视异常包括斜视性的和非斜视性的,斜视性视异常因眼球偏离正常位置,往往易被发现和诊断。

而非斜视性双眼视异常的存是一种隐蔽性的视觉丢失,间歇性出现复视、跳行等情况,不易被发现和重视,临床上也常与其他视异常混淆,而处理不当,延误矫正时机[1]。

有文献表明,经屈光矫正,可显著改善非斜视性视异常,现结合我院2013年收治的25例非斜视性双眼视异常儿童,对其屈光矫正前后视异常情况进行检测与分析,报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取我院2013年收治的25例非斜视性双眼视异常儿童,年龄6-12岁,平均年龄8.3岁。

所有患儿均经眼部检查确诊为非斜视性双眼视异常,并排除其他弱视及器质性眼病。

1.2 诊断标准以Sheard、Percival准则评价双眼视觉是否均衡,Sheard准则显著性为80%,Percival准则特异性达77%[2]。

视觉偏离与Morgan正常值比较再检测与Sheard 准则和Percival准则的符合性。

1.3 方法1.3.1 矫正前:矫正前记录患儿眼部检查及测试结果,包括调节灵敏度、远隐斜、近隐斜、辐辏近点、正相对辐辏、负相对辐辏。

1.3.2 屈光度矫正:采用注视差异定量视标,定量不同棱镜度所诱发的双眼注视差异,并绘制双眼注视差异曲线图形;根据注视差异曲线类型,判断眼的隐斜视性质,制定矫治方案。