09第九章 共同性内斜视

- 格式:pdf

- 大小:282.41 KB

- 文档页数:8

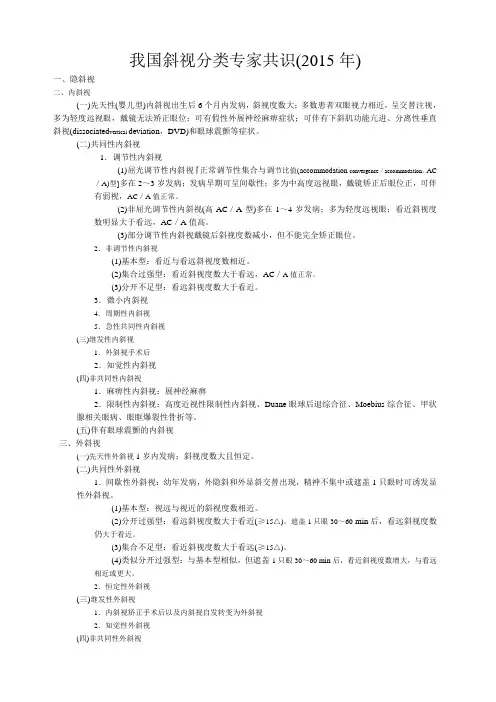

我国斜视分类专家共识(2015年)一、隐斜视二、内斜视(一)先天性(婴儿型)内斜视出生后6个月内发病,斜视度数大;多数患者双眼视力相近,呈交替注视,多为轻度远视眼,戴镜无法矫正眼位;可有假性外展神经麻痹症状;可伴有下斜肌功能亢进、分离性垂直斜视(dissociated vertical deviation,DVD)和眼球震颤等症状。

(二)共同性内斜视1.调节性内斜视(1)屈光调节性内斜视『正常调节性集合与调节比值(accommodation convergence/accommodation,AC/A)型]多在2~3岁发病;发病早期可呈间歇性;多为中高度远视眼,戴镜矫正后眼位正,可伴有弱视,AC/A值正常。

(2)非屈光调节性内斜视(高AC/A型)多在1~4岁发病;多为轻度远视眼;看近斜视度数明显大于看远,AC/A值高。

(3)部分调节性内斜视戴镜后斜视度数减小,但不能完全矫正眼位。

2.非调节性内斜视(1)基本型:看近与看远斜视度数相近。

(2)集合过强型:看近斜视度数大于看远,AC/A值正常。

(3)分开不足型:看远斜视度数大于看近。

3.微小内斜视4.周期性内斜视5.急性共同性内斜视(三)继发性内斜视1.外斜视手术后2.知觉性内斜视(四)非共同性内斜视1.麻痹性内斜视:展神经麻痹2.限制性内斜视:高度近视性限制性内斜视、Duane眼球后退综合征、Moebius综合征、甲状腺相关眼病、眼眶爆裂性骨折等。

(五)伴有眼球震颤的内斜视三、外斜视(一)先天性外斜视1岁内发病;斜视度数大且恒定。

(二)共同性外斜视1.间歇性外斜视:幼年发病,外隐斜和外显斜交替出现,精神不集中或遮盖1只眼时可诱发显性外斜视。

(1)基本型:视远与视近的斜视度数相近。

(2)分开过强型:看远斜视度数大于看近(≥15△)。

遮盖1只眼30~60 min后,看远斜视度数仍大于看近。

(3)集合不足型:看近斜视度数大于看远(≥15△)。

(4)类似分开过强型:与基本型相似,但遮盖1只眼30~60 min后,看近斜视度数增大,与看远相近或更大。

斜视一、概述1.斜视的定义斜视是指眼球视轴呈分离状态,两眼不能同时注视目标,而这种状态是不能被融合功能所控制和克服的,患者没有双眼单视。

双眼正常协调运动时保证双眼单视的基本条件之一。

临床上将双眼视功能共分三级,包括同时视、融合功能及立体视觉。

2.斜视的分类(1)按偏斜视的发作时间分类:间歇性斜视是隐斜视向显斜转变的过渡阶,恒定性斜视经常存在。

(2)按引起的偏斜的原因分类:共同性斜视眼球运动无障碍,斜视角不随注视方向和注视眼别不同而不同。

麻痹性斜视:单根或多根眼外肌完全或部分麻痹引起的眼位偏斜。

二、共同性斜视斜视是与双眼视觉屈光状态直接有关的临床现象。

所以这里主要讲与屈光不正有关的斜视,即共同性斜视。

共同性斜视是视中枢在形成双眼视觉反射过程中发生障碍,造成双眼视觉分离,但无神经及肌肉的器质性病变,故眼外肌检查无异常。

共同性斜视治疗的主要目的是提高视力,矫正眼位偏斜,建立和恢复双眼视功能。

由于双眼视觉在出生后1~2岁时已基本形成,5~6岁时逐步改善,所以共同性斜视的治疗必须及早进行。

1.共同性斜视的病因(1)解剖因素:包括各种眼外肌的异常;(2)调节因素:调节性集合与调节比率失调;(3)神经支配因素:集合与外展之间的关系失衡;(4)融合功能缺陷因素:Worth认为斜视是融合功能不全的后果;(5)双眼反射因素:有人认为双眼单视是一个条件反射,如果在这个条件反射形成的过程中,发生感觉或运动方面的病变,就产生斜视;(6)遗传因素:有些学者认为共同性斜视与遗传有一定关系。

2.共同性斜视的分类按眼位偏斜与调节的关系分为:(1)调节性斜视:又分为调节性内斜视和调节性外斜视,主要是调节性内斜视,近视引起的调节性外斜视较少见。

(2)非调节性斜视:与调节无关。

3.共同性斜视临床特征(1)注视眼正位,非注视眼偏向鼻侧或颞侧。

(2)第一、第二斜视角大致相同。

(3)任何方向注视时斜视角相等。

(4)无代偿头位。

(5)无复视。

共同性斜视的病理解剖学研究进展*导读:共同性斜视的病理解剖学方面的研究成果表明病理学改变可能涉及到眼外肌、视路、视中枢、神经支配等多个部位,发病机制复杂,要比较系统地阐明斜视的病理学改变,揭示其发病机制是一项长期艰苦的工作,但随着细胞生物学、免疫学、遗传学及细胞超微结构等其它相关学科的发展,为斜视病理解剖学方面的研究提供先进的辅助手段,对这方面的研究必然越来越深入,将更好地为临床对斜视的诊断、治疗方案的选择提供依据。

……福建医科大学第一临床医学院(350005)邱芳芳综述福建医科大学附属第一医院眼科(350005)徐国兴林发森审校共同性斜视是指那种眼球运动无障碍、斜视角度不因注视方向不同而改变的显性斜视,其发病率高,危害性大,不仅有碍于外观,给病人心理上造成严重创伤,而且严重影响双眼视觉的形成和发育,斜眼往往形成弱视,有的终身不能恢复正常视力,不能适应现代科技发展对双眼视的严格要求。

随着现代电生理学、细胞生物学、电镜技术的快速发展,斜视病理解剖学的研究取得了很大进展,使人们对斜视形成机制有了更进一步认识,并能用之指导斜视治疗时机及治疗方案的选择,现就近年来共同性斜视病理解剖学研究方面的进展综述如下。

1共同性斜视眼外肌病理与超微结构改变正常眼肌由横纹肌纤维构成,含有大量的肌原纤维和肌管系统,而且它们的排列是极规则和有序的,相邻的肌原纤维整齐地平行排列[1],各肌原纤维之间有大量的肌管结构和线粒体分布和肌细胞核,每条肌原纤维沿长轴显现有规则的明暗交替的明带和暗带,暗带中央为相对透亮的H带,其长度随肌肉所处状态而变化,明带中央有一条横向的暗线,称为Z线,肌原纤维上位于相邻的两条Z线之间的部分(即肌小节)是肌细胞进行收缩和舒张的最基本的功能单位[2]。

传统观点认为共同性斜视的眼肌无器质性病变。

但1997年张繁友等[3]研究发现共同性斜视患者斜视弱侧眼肌有明显的病理性改变。

对20例共同性内外斜视强弱侧眼外肌进行光镜及电镜观察,发现斜视组弱侧肌细胞减少,肌丝破坏,间质成分增多,神经纤维减少,细胞内结构变性,可见不正常的线粒体、糖元和脂滴,而斜视强侧眼外肌没有明显的改变。