凝血机制

- 格式:ppt

- 大小:948.50 KB

- 文档页数:55

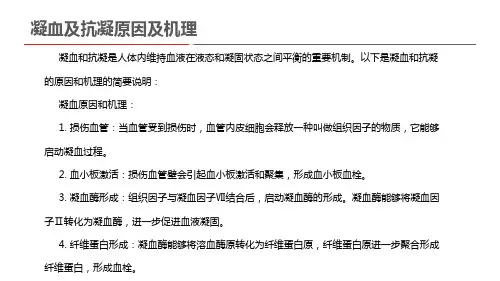

出、凝血的基本机制凝血的基本机制是人体内一种重要的自我修复机制,它能够有效地阻止出血并维持血液循环的稳定。

当血管受损时,身体会立即启动一系列复杂的生理过程,以形成血栓,修复受损的血管壁。

当血管受损时,受损血管周围的血小板会迅速聚集在受损区域。

血小板是一种无核细胞,它们具有黏附和聚集的特性。

一旦受损的血管释放了化学信号,血小板就会被引导到受损区域。

这些聚集的血小板会形成一个初级血栓,暂时封堵住出血点,减缓出血速度。

接下来,血小板的聚集会引发一系列复杂的生物化学反应。

在这些反应中,凝血因子(一组蛋白质)会被激活并参与到血栓形成的过程中。

这些凝血因子会相互作用,形成一个凝血酶的复合物。

凝血酶能够将溶解在血液中的凝血蛋白原转化为凝血蛋白,从而加速血栓的形成。

随着凝血蛋白的生成,一个更为坚固的血栓开始形成。

这个血栓由纤维蛋白和血小板组成。

纤维蛋白是一种由凝血因子激活后产生的蛋白质,它能够形成纤维网状结构,进一步稳固血栓。

同时,血小板也会释放更多的化学物质,吸引更多血小板聚集在血栓上,增加血栓的稳定性。

血栓形成的过程还包括血栓溶解的机制。

当血管损伤修复完成后,身体需要及时清除形成的血栓,以恢复正常的血液循环。

血液中存在一种叫做纤溶酶原的蛋白质,它能够将血栓中的纤维蛋白降解,使血栓逐渐溶解。

这个过程称为纤溶。

总结起来,凝血的基本机制包括血小板聚集、凝血因子激活、血栓形成和血栓溶解。

这些过程紧密协作,确保了身体在受损血管修复过程中的血液稳定。

这一自我修复机制的顺利进行,对于身体的健康和生命的延续至关重要。

通过了解凝血的基本机制,我们可以更好地理解人体的奇妙之处,也有助于我们预防和处理与凝血相关的疾病。

crrt凝血机制

CRRT(连续肾脏替代治疗)是一种缓慢、连续清除体内水分和溶质的治疗方式,被广泛应用于危重病人的救治中。

相较于其他治疗方式,CRRT具有血流动力学稳定、溶质清除率高、利于营养支持和清除炎症介质等优势。

然而,CRRT治疗过程中可能发生凝血问题,这与生物不相容性引起的患者凝血系统激活、血流停滞、血液浓缩和动静脉壶中气液接触等因素有关。

此外,血液制品输入和患者的高黏滞状态也会增加凝血的可能性。

频繁凝血不仅会缩短有效治疗时间,增加治疗成本和医护人员的工作量,同时也会造成患者大量的血液丢失和需输血。

为了防止凝血的发生,使用抗凝剂是一种有效的措施。

抗凝剂可以根据其不同的抗凝机制进行分类。

其中,枸橼酸抗凝是一种体外抗凝技术,原理是通过枸橼酸鳌合血液中的钙离子抑制凝血过程以达到抗凝目的。

枸橼酸抗凝CRRT的优势在于抗凝发生在体外循环,不影响体内的凝血系统,不诱发透析出血,不导致血小板减少,具有更好的生物相容性,滤器寿命延长,可耐受长时间透析以增强透析充分性,常应用于高危出血倾向患者。

如需了解更多关于CRRT凝血机制的相关信息,建议咨询肾脏内科医生或查阅相关医学文献资料。

凝血与纤溶的过程与机制一、引言凝血与纤溶是人体体内重要的生理过程,维持了正常的血液循环和止血机制。

它们之间相互作用,形成一个动态平衡,确保了血液在受伤时能够迅速凝固止血,同时也能够在伤口愈合后恢复血液流动。

本文将从凝血和纤溶的基本概念、过程和机制进行详细阐述。

二、凝血的过程与机制凝血是一种复杂的生理过程,是血液在受伤时形成血栓以止血的过程。

凝血主要通过两个过程完成:血小板聚集和血浆凝固。

1. 血小板聚集当血管受伤时,血小板会迅速聚集在受伤部位,形成血小板栓。

这一过程主要依靠血小板表面的受体与血管壁上的胶原纤维结合,同时释放出血小板活化因子,促使更多的血小板聚集。

血小板栓的形成能够暂时性地封闭伤口,减少出血。

2. 血浆凝固血浆凝固是凝血过程的主要部分,它包括两个主要的反应通路:内源凝血和外源凝血。

内源凝血是一种复杂的酶反应级联,主要通过活化血液中的凝血因子来形成血栓。

内源凝血是在凝血因子在血液中的激活下进行的,其中包括凝血酶、纤维蛋白原等一系列的酶和蛋白质。

这些凝血因子在正常情况下是处于非活化状态的,但是当血管受伤时,一系列酶反应会被触发,将其激活。

激活的凝血因子会相互作用,形成凝血酶,最终将溶血原转化为纤维蛋白,形成血栓。

外源凝血是一种由组织因子启动的凝血反应。

组织因子是一种存在于血管壁和其他组织中的膜蛋白,它在血管受伤时暴露出来,与血液中的凝血因子接触。

接触后,组织因子会激活凝血因子VII,进而启动凝血级联反应,最终形成凝血酶和血栓。

三、纤溶的过程与机制纤溶是一种分解血栓的过程,确保了在伤口愈合后恢复正常的血液流动。

纤溶主要通过激活纤溶酶来实现。

1. 纤溶酶的激活纤溶酶是一种能够分解纤维蛋白的酶,其激活是纤溶的关键步骤。

纤溶酶的激活有两种主要途径:内源途径和外源途径。

内源途径是指纤溶酶原在血液中的自发激活。

血液中存在一种叫做纤溶酶原的蛋白质,它在受损的血管壁或者血栓表面受到刺激时,会被激活成纤溶酶。

凝血功能障碍及机制凝血功能障碍(coagulation disorders)是指机体在遭受外伤或者发生出血时,由于凝血机制的异常而导致凝血功能受损的一类疾病。

凝血是人体止血和修复损伤组织的重要过程,它依赖于一系列凝血因子的相互作用和激活。

当这个平衡受到破坏时,就会出现凝血功能障碍。

凝血机制由内源性路线和外源性路线组成。

内源性机制起始于血管损伤导致血管壁暴露,而外源性机制起始于组织因子(tissue factor)的释放。

这两个机制通过共同通路最终导致纤维蛋白原转化为纤维蛋白,形成血栓,停止出血。

凝血功能障碍可以分为先天性和后天性两种类型。

先天性凝血功能障碍是由遗传突变引起的,主要包括出血性疾病如血友病和vonWillebrand病。

这些疾病与一些凝血因子缺乏或功能异常有关。

后天性凝血功能障碍是由疾病、药物或其他因素引起的,常见的原因包括肝功能不全、血小板功能障碍、抗凝剂和抗血小板药物的应用。

肝功能不全是常见的后天性凝血功能障碍的原因之一、肝脏是很多凝血因子的合成和存储的地方,包括血浆中的凝血因子和凝血调节因子。

肝功能不全可以导致凝血因子的合成和活性降低,从而导致凝血功能障碍。

血小板功能障碍是另一种常见的后天性凝血功能障碍。

血小板是血液中的细胞片段,主要起到止血作用。

当血管损伤时,血小板会黏附到血管壁,并聚集在一起形成血小板栓。

血小板功能障碍可以由遗传突变、药物、疾病和其他因素引起。

这种功能障碍会导致血小板无法正常聚集,从而影响止血过程。

抗凝剂和抗血小板药物的应用也会导致凝血功能障碍。

抗凝剂可以抑制血液凝固过程,预防血栓形成。

抗血小板药物则可以抑制血小板聚集,预防血栓形成。

然而,这些药物在使用过程中可能会导致凝血功能过度抑制,增加出血的风险。

总体而言,凝血功能障碍的机制主要包括凝血因子缺乏或功能异常、血小板功能障碍以及凝血过程中的抗凝和纤溶过程的失调。

这些机制可能是先天的或后天的,由遗传因素、肝功能不全、药物或其他因素引起。

凝血与抗凝血平衡凝血与抗凝血平衡是人体内一种十分微妙的生理现象,它们相辅相成,确保了血液在血管内的正常流动。

在正常情况下,人体内的凝血和抗凝血机制能够保持一种平衡状态,从而有效地防止出血和血栓的发生。

一、凝血机制凝血机制是一种复杂的生理过程,它包括多种凝血因子和血小板等血液成分的参与。

当血管受到损伤时,机体会迅速启动凝血机制,以止血。

凝血过程主要分为原始凝固和稳定凝固两个阶段。

在原始凝固阶段,血小板迅速聚集于受伤血管的表面,形成血小板聚集体,同时受伤的血管释放血管收缩素,使血管迅速收缩,减少出血。

在稳定凝固阶段,凝血因子依次激活,形成凝血酶,最终将不溶性纤维蛋白原转化为不溶性纤维蛋白,形成纤维蛋白网,将血小板和红细胞捕获其中,使得伤口处形成血栓,阻止出血。

二、抗凝血机制与凝血机制相对立的是抗凝血机制,它是一种保护机制,用以避免凝血过度而导致的血栓形成。

人体内的抗凝血机制主要包括抗凝血酶、血管内皮细胞产生的抗血小板聚集素和体内溶栓酶等。

抗凝血机制的主要作用是调节凝血酶和纤维蛋白生成,保持血液的液态状态,防止血栓形成。

同时,抗凝血机制还包括抗凝血酶的活性调控和抗凝血酶等的清除,确保血管内血液流动畅通。

三、凝血与抗凝血平衡的重要性凝血和抗凝血机制的失衡会导致人体出现一系列疾病,如出血和血栓等。

凝血功能亢进易导致血栓形成,进而引发心肌梗死、脑卒中等严重疾病;而抗凝血功能过度则容易导致出血倾向,引发出血性疾病。

因此,凝血与抗凝血平衡对于人体健康至关重要。

四、凝血与抗凝血平衡的调节人体内的凝血与抗凝血平衡是通过多种因素共同调节的,其中最核心的是血管内皮细胞、凝血因子和抗凝血因子之间的相互作用。

当受伤时,血管内皮细胞会释放一系列促凝和抗凝因子,使得凝血与抗凝血平衡迅速调节到适当的状态,从而实现有效的止血。

此外,一些药物也能够通过干预凝血和抗凝血因子的活性,来调节血液凝血功能,达到治疗和预防血栓症的目的。

结语凝血与抗凝血平衡是人体内一种动态平衡状态,对于人体的健康至关重要。

凝血基础必学知识点1. 凝血机制:凝血是人体血液在出血时自我止血的一种保护机制。

主要包括血小板聚集、细胞外凝血酶原激活系统和细胞内凝血酶原激活系统。

2. 血小板聚集:当血管受损时,血小板会聚集起来形成血栓,以堵住破损的血管。

血小板聚集的过程包括血小板粘附、释放活性因子和凝聚。

3. 凝血酶原激活系统:当血管受损时,凝血酶原(凝血因子Ⅻ)会被激活,形成凝血酶。

凝血酶能够将未激活的凝血因子转化为活化的凝血因子,最终形成纤维蛋白来形成血栓。

4. 凝血因子:凝血过程中涉及的凝血因子有很多,包括血小板因子、凝血酶原、凝血酶等。

它们之间相互作用,共同参与血液凝结的过程。

5. 纤维蛋白:纤维蛋白是凝血过程中的一个重要组分。

它由纤维蛋白原转化而来,具有强大的凝血功能,能够促使血小板形成血栓,起到血栓稳定和封堵破损血管的作用。

6. 抗凝系统:人体还有一套抗凝系统,能够平衡和调节凝血过程。

它包括抗凝酶、溶解酶和纤维蛋白溶解物等,能够防止血栓的异常形成和维持血液的正常流动。

7. 凝血功能检测:凝血功能的检测可以通过凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血时间(APTT)、血小板计数、纤维蛋白原和D-二聚体等指标来评估。

8. 凝血异常:凝血过程中出现的异常有很多,包括凝血因子缺乏、凝血酶原激活过度、抗凝系统功能异常等。

这些异常可能导致出血或血栓的发生。

9. 凝血疾病:凝血疾病包括出血性和血栓性疾病。

常见的凝血疾病有血友病、血小板功能障碍和深静脉血栓等。

10. 抗凝治疗:对于一些凝血异常或凝血疾病,可以进行抗凝治疗。

抗凝治疗可以通过使用抗凝药物(如肝素、华法林)来延长凝血时间,预防血栓的形成。