四围地震勘探(时移地震)

- 格式:ppt

- 大小:8.72 MB

- 文档页数:53

第六章三维地震勘探技术

概述

第1节三维地震勘探优点

第2节三维地震资料采集

第3节三维地震资料处理

主讲教师:刘洋

第1节三维地震勘探优点

第6章

VSP 地面地震勘探

地面激发井中接收地面接收接收点激发点

(3)海上四分量地震勘探(单源—四分量)(4)陆上三分量地震勘探(单源—三分量)

模型示意图二维地震成果剖面三维地震成果剖面

第6章

二维资料作的构造等值线图三维资料作的构造等值线图

第6章

第2节三维地震资料采集

第6章

宽线弯线

十字线环形排列

章

常规正交线束砖墙式奇偶式非正交式

常用三维观测系统--束状观测系统

第6章

8线8炮观测系统

第3节三维地震资料处理

第6章

第六章总结

1.地震勘探的分类

2.三维地震勘探的优点

3.三维观测系统设计的要求

4.三维地震野外采集过程

第六章词汇

时移地震time-lapse seismic

三维地震3D seismic

三分量地震three-component seismic 三维三分量地震3D-3C seismic

面元bin

方位角azimuth。

石油行业油气勘探开发技术创新方案第一章油气勘探开发技术概述 (2)1.1 油气勘探开发技术现状 (2)1.1.1 勘探技术现状 (2)1.1.2 开发技术现状 (2)1.2 技术发展趋势 (3)1.2.1 勘探技术发展趋势 (3)1.2.2 开发技术发展趋势 (3)第二章地震勘探技术创新 (3)2.1 高精度地震勘探技术 (3)2.1.1 技术原理 (3)2.1.2 技术特点 (4)2.2 四维地震勘探技术 (4)2.2.1 技术原理 (4)2.2.2 技术特点 (4)2.3 深海地震勘探技术 (4)2.3.1 技术原理 (4)2.3.2 技术特点 (5)第三章钻井技术创新 (5)3.1 钻井液技术创新 (5)3.2 钻头及钻具技术创新 (5)3.3 钻井工艺技术创新 (6)第四章油气田开发技术创新 (6)4.1 油气藏评价技术创新 (6)4.2 开发方案优化技术创新 (6)4.3 提高采收率技术创新 (7)第五章油气藏改造技术创新 (7)5.1 水力压裂技术创新 (7)5.2 酸化处理技术创新 (8)5.3 增产措施技术创新 (8)第六章油气田提高采收率技术 (8)6.1 注水驱油技术创新 (8)6.1.1 技术概述 (8)6.1.2 创新内容 (8)6.2 气驱油技术创新 (9)6.2.1 技术概述 (9)6.2.2 创新内容 (9)6.3 化学驱油技术创新 (9)6.3.1 技术概述 (9)6.3.2 创新内容 (9)第七章油气藏监测技术创新 (9)7.1 地面监测技术创新 (9)7.1.1 高精度地震勘探技术 (10)7.1.2 微地震监测技术 (10)7.1.3 地面地球物理监测技术 (10)7.2 地下监测技术创新 (10)7.2.1 钻井监测技术 (10)7.2.2 生产监测技术 (10)7.2.3 地下光纤监测技术 (10)7.3 遥感监测技术创新 (11)7.3.1 合成孔径雷达遥感技术 (11)7.3.2 高光谱遥感技术 (11)7.3.3 无人机遥感监测技术 (11)第八章油气田环境保护技术创新 (11)8.1 油气开采污染治理技术创新 (11)8.2 油气开采废弃物处理技术创新 (12)8.3 油气开采环保监测技术创新 (12)第九章油气行业智能化技术创新 (13)9.1 物联网技术在油气行业的应用 (13)9.2 大数据技术在油气行业的应用 (13)9.3 人工智能技术在油气行业的应用 (14)第十章油气勘探开发技术管理创新 (14)10.1 技术创新管理体系构建 (14)10.2 技术创新激励机制 (15)10.3 技术创新成果转化与推广 (15)第一章油气勘探开发技术概述1.1 油气勘探开发技术现状1.1.1 勘探技术现状当前,我国油气勘探技术取得了显著成果,主要包括以下方面:(1)地震勘探技术:地震勘探技术在我国已经得到广泛应用,主要包括二维、三维地震勘探和地震资料处理解释技术。

2021年4月第56卷第2期•综合研究•文章编号:1000-7210(2021)02-0340-06四维多波地震在油藏动态监测中的应用王波*聂其海陈进娥王春燕郭静茹刘渊(东方地球物理公司研究院,河北涿州072751)王波,聂其海,陈进娥,王春燕,郭静茹,刘渊.四维多波地震在油藏动态监测中的应用.石油地球物理勘探,2021,56(2) :340-345.摘要研究区位于加拿大阿萨巴斯卡油砂区,该区目的层埋深极小,地表条件复杂.油藏开发时间短。

因此.开 发前、后地震数据差异小,四维地震一致性处理、提取可靠的油藏变化信息及二次测丼数据难度大,限制了四维 地震反演方法的推广、应用。

为此,提出了一种基于低频模型驱动的四维多波联合反演方法,在反演模型中考虑了两期转换波的差异信息,在反演过程中加入转换波数据,利用四维三分量(4 D3 C)地震资料,充分融合“四维”和“多波”两项前沿地震勘探技术,实现了油藏精细描述及动态监测。

获得以下认识:①处理与解释实时结合•逐步质控,提高了非油藏信息的一致性,保留并突出了油藏信息真实差异。

②岩石物理分析结果表明,纵横 波速度比对油藏变化最敏感.可作为油藏动态监测的敏感参数。

③充分利用纵波与转换波时移量信息.建立了反映油藏变化趋势的低频模型,规避了缺少二次测井数据的限制.方法简单易行,蒸汽腔预测结果准确、可靠。

关键词四维三分量地震数据体匹配岩石物理联合反演纵横波速度比油藏监测中图分类号:P631 文献标识码:A doi: 10. 13810/j. cnki. issn. 1000-7210. 2021. 02. 016〇引言随着地球物理服务业务逐渐由勘探地球物理向油藏地球物理转变,四维地震作为最重要的油藏开发地震技术之一,已成为油藏监测、剩余油气预测及提高采收率等的重要手段。

四维地震通过求取两期地震数据的差异获得油藏动态变化信息[1-2]。

多波 地震通过纵、横波震源激发、多分量检波器接收,较 常规地震可获得更丰富的地质信息,在气云区构造成像、裂缝检测及岩相、流体识别等方面具有常规纵波无可比拟的优势[34]。

技术简介发展三三维地震勘探维地震勘探技术是一项集物理学、数学、计算机学为一体的综合性应用技术,其应用目的是为了使地下目标的图像更加清晰、位置预测更加可靠。

三维地震勘探技术是从二维地震勘探逐步发展起来的,是地球物理勘探中最重要的方法,也是当前全球石油、天然气、煤炭等地下天然矿产的主要勘探技术。

二维相比与二维地震勘探相比,三维地震勘探不仅能获得一张张地震剖面图,还能获得一个三维空间上的数据体。

三维数据体的信息点的密度可达12.5米×12.5米(即在12.5米×12.5米的面积内便采集一个数据),而二维测线信息点的密度一般最高为1千米×1千米。

由于三维地震勘探获得信息量丰富,地震剖面分辨率高,地下的古河流、古湖泊、古高山、古喀斯特地貌、断层等均可直接或间接反映出来。

地质勘探人员利用高品质的三维地震资料找油找气,中国近期发现的渤海湾南堡大油田、四川普光大气田、塔里木盆地塔中Ⅰ号大气田等,全要归功于高精度的三维地震勘探技术。

基本原理要了解三维地震勘探技术,有必要先了解一下二维地震勘探的基本原理。

二维地震勘探方法是在地面上布置一条条的测线,沿各条测线进行地震勘探施工,采集地下地层反射回地面的地震波信息,然后经过电子计算机处理得出一张张地震剖面图。

经过地质解释的地震剖面图就像从地面向下切了一刀,在二维空间(长度和深度方向)上显示地下的地质构造情况。

同时几十条相交的二维测线共同使用,即可编制出地下某地质时期沉积前地表的起伏情况。

如果发现哪些地方可能储有油气,则可确定其为油气钻探井位。

勘探的理论与工作流程三维地震勘探的理论与工作流程和二维地震勘探大体相似,但其工作内容及达到的效果却今非昔比了。

三维地震勘探主要由野外地震数据资料采集、室内地震数据处理、地震资料解释3个步骤组成,这是一项系统工程,甚至每个步骤就是一个系统,因为这3个步骤既相互独立,又相互影响,而且每一步骤均需要最先进的计算机硬件和软件的支撑。

第1篇一、基本概念与理论1. 请简述物探的基本原理及其在石油勘探中的应用。

解析:物探(地球物理勘探)是利用地球物理场的变化来研究地球内部结构、性质及其变化规律的一种科学方法。

在石油勘探中,物探主要用于查明地下油气藏的分布、规模、类型和含油气性等,为油气田的勘探开发提供科学依据。

2. 解释地震勘探中“反射波”、“折射波”和“转换波”的概念,并说明它们在油气勘探中的应用。

解析:地震勘探是物探中最常用的方法之一。

反射波是指地震波在地下地层界面发生反射后返回地表的波;折射波是指地震波进入另一种介质后,传播方向发生改变而继续传播的波;转换波是指地震波在地下地层界面发生反射和折射的同时,部分能量发生转换而形成的波。

这三种波在油气勘探中都有重要应用,如通过分析反射波的振幅、相位、频率等特征,可以判断地下地层性质;通过分析折射波和转换波的传播特性,可以确定地层的速度和密度。

3. 简述重力勘探和磁法勘探的基本原理及其在地质勘探中的应用。

解析:重力勘探是利用地球重力场的变化来研究地下地质构造的一种方法。

通过测量地面重力异常,可以推断地下岩层的密度、厚度等特征。

磁法勘探是利用地球磁场的变化来研究地下岩层磁性特征的一种方法。

通过测量地面磁异常,可以推断地下岩层的磁性性质,如磁性矿床的分布等。

4. 请解释物探中的“分辨率”和“信噪比”两个概念,并说明它们对物探结果的影响。

解析:分辨率是指物探仪器能够区分两个相邻目标的最小距离。

分辨率越高,探测结果越精确。

信噪比是指物探信号中有效信息与噪声的比值。

信噪比越高,探测结果越可靠。

分辨率和信噪比是影响物探结果的两个重要因素,需要在实际应用中加以关注。

二、物探技术与方法5. 请列举物探中的几种常用技术,并简要介绍它们的特点。

解析:(1)地震勘探:通过发射和接收地震波,分析地震波的传播特征来探测地下地质构造。

(2)电法勘探:利用地下岩石的电性差异,通过测量电流或电压的变化来探测地下地质构造。

绪 论一、石油勘探的主要方法 地质法—岩石露头 物探法—面积覆盖、连续测量、间接 钻井法—一点、直接勘探二、地球物理勘探方法 重力法—岩石密度差异 磁法—岩石磁性差异电法—岩石电性差异 地震勘探—岩石弹性差异(3) 地震勘探: 通过人工方法激发地震波, 研究地震波在地层中传播的情况, 以查明地下的地质构造、地层岩性等, 为寻找油气田或其它勘探目的服务的一种物探方法。

地震勘探具有精度高、作业范围大、布局灵活、成本低等特点, 是最有效的物探方法。

地震波的传播路径: 透射波路径 反射波路径 滑行波路径 (4)地震勘探的几种方法 折射波法 反射波法—主要的地震勘探方法 (基本原理: 回声测距原理)h=1/2vt 透射波法地震勘探的三大环节 野外采集 室内处理 资料解释 (1) 野外采集 按照预先设计的观测系统, 炮点激发、检波器接收、仪器记录, 得到原始地震资料(按时分道)。

数据通常记成SEGB 或SEGD 格式, 班报有电子格式的和手写格式的。

这一部分工作由物探地震小队完成 (2)室内处理 将野外采集的原始地震资料转化为可用于地质解释的地震剖面 包括: 预处理、常规处理和特殊处理三块内容。

这部分工作由资料处理中心完成 (3)资料解释 结合地质、测井、录井、油藏工程等, 进行综合解释。

多由物探研究院、物探公司、地质研究院、采油厂地质所等完成。

井间地震技术可以提供高精度地下成像资料, 能分辨2-5米薄层和小断层, 为描述井间精细构造、薄层砂体分布, 确定储层连通性、剩余油分布等复杂地质问题, 指导调整井的布署和采收率的提高, 提供非常可靠的技术手段 地震勘探期望解决的问题⏹ 1. h=1/2vt, 时间t 不仅包含有地下界面的深度信息, 而且还有炮检距(x )的信息。

如何消除? -----动校正⏹ 2、地表的起伏变化、表层低速带厚度变化等如何消除? ------静校正。

⏹ 3.地下地层的成层性导致地震波传播速度的差异, 如何认识和利用速度及其差异。

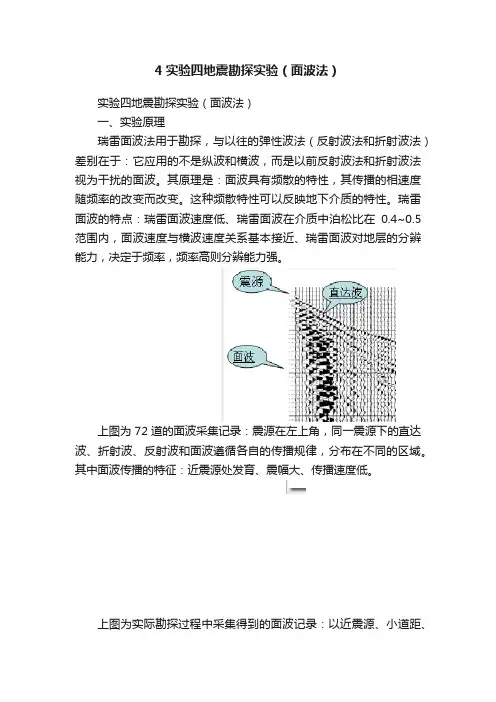

4实验四地震勘探实验(面波法)实验四地震勘探实验(面波法)一、实验原理瑞雷面波法用于勘探,与以往的弹性波法(反射波法和折射波法)差别在于:它应用的不是纵波和横波,而是以前反射波法和折射波法视为干扰的面波。

其原理是:面波具有频散的特性,其传播的相速度随频率的改变而改变。

这种频散特性可以反映地下介质的特性。

瑞雷面波的特点:瑞雷面波速度低、瑞雷面波在介质中泊松比在0.4~0.5范围内,面波速度与横波速度关系基本接近、瑞雷面波对地层的分辨能力,决定于频率,频率高则分辨能力强。

上图为72道的面波采集记录:震源在左上角,同一震源下的直达波、折射波、反射波和面波遵循各自的传播规律,分布在不同的区域。

其中面波传播的特征:近震源处发育、震幅大、传播速度低。

上图为实际勘探过程中采集得到的面波记录:以近震源、小道距、长采样、宽频率激发、低频率接收。

工程检测方面的应用实例:上图采集地点为:云南某高速公路的路基检测,检测深度为4米。

由图中的“频散曲线”分层可以看出:每层的厚度约在0.3米-0.5米。

填筑路基施工是分层进行,松散料经过压实,达到压实度后再进行下一层的填料。

图中频散曲线的拐点清晰,分析的层厚度在0.35米-0.5米之间。

二、实验目的1.了解面波法的原理;2.了解面波法工作布置及观测方法;3.掌握面波法数据采集、处理和解释,熟练操作相关软件。

三、实验仪器SWS型多波列数字图像工程勘察与工程检测仪。

该系统由主机、多芯电缆、检波器、触发器、震源(大锤或炸药)、铁板、直流电源、直流电源线以及数据采集、处理和解释软件等组成。

四、实验步骤1.在工区布设测线在工区布设测线,原则:由南向北、由西向东测线号与测点号依次增大。

使用皮尺标注检波器位置与激发点位置。

2.连接仪器的各个部分将主机、电源、多芯电缆、检波器、大锤、触发器按正确的方式一一连接起来。

注意:各接口均使用“防呆”设计,电缆插头与对应的插槽才能连接,电缆插头与非对应的插槽不能连接。

目录1概述 (1)1.1地球物理勘探 (1)1.2地震勘探的原理及方法 (2)1.3 地震技术的作用 (3)2 地震技术 (4)2.1四维地震技术 (4)2.1.1四维地震技术原理 (4)2.1.2 四维地震技术优点及影响因素 (5)2.1.3 四维地震技术与现有油气预测手段之间的比较 (5)2.2 叠前深度偏移成像技术 (7)2.2.1叠前深度偏移成像技术原理 (7)2.2.2 叠前叠前深度偏移主要解决的问题 (8)2.2.3 叠前深度偏移与叠后深度偏移效果比较 (9)2.3 AVO 技术 (9)2.3.1 AVO技术发展历史 (9)2.3.2 AVO技术原理 (10)2.3.3 AVO分析方法 (14)3.地震技术在煤层气中的运用 (17)3.1煤层气构造及断层识别—浅层二维地震及储层识别技术 (18)3.2 AVO分析技术识别煤层裂缝 (19)3.3 AVO与方位AVO技术研究煤层气含气性和渗透性 (19)摘要:地震技术经过几十年的发展,勘探能力与精度得到了大大的提高且地震技术应用已经从传统的勘探领域进入到开发领域。

主要的地震技术包括:四维(时间推移)地震技术、叠前深度偏移和成像技术、三维可视化解释技术、井间地震技术、AVO技术、地震属性技术、深度域成像技术等。

地震技术在非常规油气勘探中的重要作用也日益凸显。

在煤层气勘探开发中可以运用二维勘探技术识别煤层构造和断层、AVO分析技术识别煤层裂缝、AVO与方位AVO技术研究煤层气含气性和渗透性等。

关键词:地震技术、非常规油气、煤层气1.概述1.1地球物理勘探我国油气资源十分丰富,其中非常规油气资源量远远多于常规油气资源量。

非常规油气通常情况下是指在现有的经济技术条件下,不能用传统的技术开发的油气资源。

通常非常规石油资源量包括非常规石油资源和份常规天然气资源。

非常规油只要是指致密砂岩油、致密灰岩油、重(稠)油、油砂油、页岩油等,非常规气主要是指致密砂岩气、煤层气、页岩气、天然水合物等。

地球物理勘探技术中的地震勘探技术2山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队山东271000摘要:利用地下介质弹性和密度的差异,通过观测和分析大地对人工激发地震波的响应,推断地下岩层的性质和形态的地球物理勘探方法叫作地震勘探。

地震勘探是钻探前勘测石油与天然气资源的重要手段,在煤田和工程地质勘查、区域地质研究和地壳研究等方面,也得到广泛应用。

作为人类历史上一项重大技术,地震勘探的出现无疑受到了天然地震的启发。

关键词:地球物理勘探技术;地震勘探技术引言地震勘探的出现与人类对地震波的认识密切相关。

通过长期以来对地震现象的观察,科学家们认识到,地震是由地层发生断裂或位移而引起的,地层断裂或位移会产生振动,振动会从地震发生的地方向四周传播,形成地震波。

利用地震波可以了解地下地质构造的特征。

1.反射法与折射法地震勘探技术的发展与人类科学技术的进步密切相关。

地震勘探的每一次技术进步都是人类科学技术发展的体现,这从地震勘探的发展历史中可以清晰地看到。

最早应用于地球资源勘探的技术是反射法地震勘探。

但是由于当时人工地震所产生的地震波能量很弱,地震反射波的能量更弱,常常与自然界的噪声混杂在一起难以分辨,在技术上尚未能进行实际应用。

后来,随着机械设备制造技术的进步,地震记录设备精度和灵敏度得到了显著提高,反射法地震勘探初步具备了实用化的基础。

1921年,美国地球物理学家卡切尔(J.C.,Klarcher)把反射法地震勘探应用于生产实际,在俄克拉荷马州首次清晰地记录到人工地震造成的反射波,这是地震勘探在石油工业领域的首次尝试。

1930年,根据反射法地震勘探的结果,在该地区发现了3个油田,从此反射法进入了工业应用的阶段。

折射法地震勘探的实际应用开始于德国明特罗普(Ludger Mintrop),他于1919年申请到折射法地震勘探的专利。

从1924年开始的几年内,明特罗普利用折射法在墨西哥湾沿岸地区发现了很多盐丘,其中有不少盐丘所在地后来成为高产油田。

时移地震在中国海上气田的应用 周家雄;谢玉洪;陈志宏;Martin Riviere;刘薇薇;孙月成 【摘 要】本文介绍了崖城13-1、东方1-1两个海上气田时移地震的应用与实践.文章通过介绍岩石物理实验、时移地震资料处理、综合解释等方面的研究与分析,对崖城13-1气田的生产动用区块、剩余气分布进行了分析和预测,并在此基础上对东方1-1气田进行了系统的时移地震综合研究.在东方1-1气田的时移地震研究过程中,克服了多批次地质资料的匹配处理、无法直接用井资料进行地震动态标定、气田开发导致开发区块压力下降而各气层组气水边界基本不变等难题,取得了很好的研究成果,研究成果已被应用于气田开发调整方案的设计.开发调整井资料显示东方1-1气田时移地震预测结果正确,可使气田提高一定的采收率.

【期刊名称】《石油地球物理勘探》 【年(卷),期】2011(046)002 【总页数】8页(P285-292) 【关键词】崖城13-1气田;东方1-1气田;岩石物理实验;时移地震数据处理;时移地震数据解释

【作 者】周家雄;谢玉洪;陈志宏;Martin Riviere;刘薇薇;孙月成 【作者单位】中国地质大学(武汉)资源学院,湖北,武汉,430074;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东,湛江,524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东,湛江,524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东,湛江,524057;BP中国勘探开发公司,广东,深圳,518067;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东,湛江,524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东,湛江,524057 【正文语种】中 文 【中图分类】P631 时移地震是一种利用在不同时间上获得地震响应来监测油气藏变化的技术,已成为油藏管理的有效工具。它不仅能为油藏工程师提供更多的空间信息,也为地球物理学开辟了新的应用领域[1,2]。时移地震是目前油气田开发措施中应用效果较好的一种地震方法。近年来国外的时移地震技术发展较为迅速,从20世纪80年代开始各大石油公司在北海、西非和墨西哥湾等地,开展了大量的时移(四维)地震试验和生产实践,为油气田采收率的提高做出了重要贡献。壳牌(Shell)公司和英国石油公司(BP)认为时移地震技术的应用有可能使得采收率提高15%左右[3]。中海石油(中国)有限公司湛江分公司为了提高中国南海海上气田的采收率,于2001年开始在海上崖城13-1气田和东方1-1气田的开发过程中开展了时移(四维)地震实践。 崖城13-1气田位于南海北部海域,是我国海上发现的第一个千亿方级的大气田。该气田由中国海洋石油总公司与ARCO石油公司合作勘探开发,现阶段与BP石油公司合作开发。 崖城13-1气田于1983年由崖城13-1-1探井发现。该气田有三套含气层,即陵三段、陵二段和三亚组气层,其中陵三段为主力气层,目前探明含气面积达45km2,最大气层厚度217m,平均气层厚度为150m。为了优化气田的开发方案,于1992年在崖城13-1气田采集了三维地震资料。1996年1月气田正式投产,早期6口生产井的产气层位均为主力气层陵三段,每天产气量为(900~1100)×104 m3。气田生产几年后,部分生产井压降明显,所以从2000年开始,对气田内主力气层未动用区块和三亚组气层补钻调整井。由于调整井揭示各区块的压力变化差异较大,又于2001年重新采集了一次三维地震资料,开展四维地震研究,首次在中国海上尝试利用四维地震技术为气田开发调整提供技术支持。 2.1 崖城13-1气田四维地震可行性分析 根据业界对时移地震的成功率统计认为,一个油、气田开展时移地震研究的成败与油气藏的类型、埋深、流体和储层物性等参数有关[4]。从表1中的对比分析可知,崖城13-1气田的气层厚度大、流体密度和开发后气藏压力变化较大。由此可推测在崖城13-1气田实施四维地震有成功的可能,但从气藏的埋深和储层的孔隙度两项指标看,在崖城13-1气田开展时移地震研究也存在风险。在开展崖城13-1气田时移地震可行性分析中,了解到BP公司在墨西哥湾的E气田除了储层厚度和孔隙度与崖城13-1气田有明显的差别外,其他参数都较为接近(表1)。 根据BP公司的研究,E气田在开发3年以后气层顶面的地震属性产生了明显的变化(图1),且与气田开发动态吻合,于是利用时移地震研究成果指导侧钻的两口井均取得了较好的效果。对比崖城13-1气田与E气田的条件,认为在崖城13-1气田开展时移地震是可行的,因此决定在崖城13-1气田实施时移地震,为气田开发调整提供基础。 2.2 崖城13-1气田四维地震研究成果分析 为了标定时移地震响应,在崖城13-1气田时移地震研究中,首先采用Gassmann方程对主力储层开展了岩石物理模拟和油藏地震正演研究。岩石物理模拟的结果如图2所示,当崖城13-1气田由于连续开发导致2600psi压降后,气层声阻抗增加约4.5%,而梯度阻抗[5]则减少 7%。根据模拟的结果,正演得到了气层地震响应的变化。图3是气田开发前、后气层、上覆和下伏地层的阻抗值变化,气田开发后气层的阻抗值增加了4.5%(从蓝线变到红线),从而导致气田开发后气层顶面的振幅变弱,而底面振幅增强。根据油藏数值模拟的结果,在气田的北区块压降相对一致,而南区块则仅有少量变化。据此,可得到模拟的横向上气层波阻抗的变化趋势图(图4),用于标定和解释实际四维地震属性的横向变化特征。 由于受生产平台的限制,用于监测的新采集三维地震数据,没有覆盖到平台附近(图5)。此外,受到断层和地层倾角的影响,构造边部位的信噪比偏低,也不适合用于四维地震属性的分析和解释(图5)。 图6是崖城13-1气田经过时移地震资料处理后新、旧剖面的对比,从图中可以看出,2001年新采集地震资料的气层顶面振幅较原始资料明显变弱(蓝箭头处对比),这与正演结论一致;图中红箭头处对比显示新资料的平点已经变弱,这也是由于气层波阻抗值增加而导致的四维地震响应之一。图7是两次资料气层顶面振幅差异图,从图中可以看出,由于气田的开发导致的气层顶面振幅变化较为清晰。其中北块整体振幅变化了约2.3%,如果仅考虑北块的东部,那么振幅变化达到了5%。而南块由于当时还没有开发井,动用程度低,其振幅仅有1.6%的变化。图6、图7显示四维地震属性变化与岩石物理正演和油藏数值模拟的结果吻合,说明能够用该气田四维地震属性定性解释气田开发导致的储层阻抗的变化,而且可用于预测各区块的动用程度,为气田开发调整提供依据。 从理论上说,当被开发储层的波阻抗发生变化时,其顶底面的反射系数必定会产生变化,且其相对变化量是波阻抗相对变化量的7倍左右,时移地震的振幅相对变化量会是波阻抗相对变化量的10倍以上[6]。但图7显示崖城13-1气田被动用区块和未动用区块的振幅相对变化量处于同一级别,且差别很小,与岩石物理模拟的波阻抗相对变化4.5%的结论不吻合;图7显示没有采集新资料的生产平台范围内也存在约0.8%的地震振幅差异。分析其原因,可能是:①四维地震资料处理过程中的匹配处理还存在不足;②该气田埋深大、孔隙度低、温度高(180℃)会导致Gassmann方程模拟得到的波阻抗差异精度出现误差。 总体来说,应用崖城13-1气田四维地震属性的变化定性说明开发储层的变化是成功的。 东方1-1气田位于莺歌海海域,其构造是一个大型泥拱背斜。气田于1994年被发现,2003年8月正式投入开发。东方1-1气田的气藏类型有定容岩性气藏和弱边水的构造气藏两种。气藏埋深在1100m~1600m之间,属于正常温压系统、组分复杂(烃类、CO2、N2 等)的气藏。 东方1-1气田自开发以来,遇到了一系列难题,如储层横向连通性认识不清(图8)、各气层组和砂体动用程度不等(表2)、剩余储量分布不明确以及高烃井压力下降过快等问题。为解决这些生产面临的问题以及为气田今后的管理和开发效益的最大化提供科学的技术支持,中海石油(中国)有限公司湛江分公司开展了第二个海上气田时移地震课题的研究。 3.1 东方1-1气田地质油藏特征及开展时移地震研究的难点 覆盖东方1-1气田的地震资料既有20世纪80年代和90年代初采集的常规二维地震资料及1994、1995年采集的高分辨率二维地震资料,又有2001年采集的高分辨率三维地震资料以及在2007年专门为本次时移地震研究所采集的高分辨率二维地震资料。因此,在东方1-1气田开展时移地震研究的第一个难点就是多批次地震资料的时移地震处理;由于2007年采集的地震资料受生产平台的影响,多数地震测线不过井,难以直接用井资料进行地震动态标定,是第二个难点;因为东方1-1气田经过几年开发后,尽管压力有不同程度的下降,但到目前为止各气层组的气水边界基本不变,此为第三个难点。于是在研究中紧密围绕气田开发导致的地震资料时移响应这一关键点,通过技术创新,解决了以上这三个难点,取得了很好的效果。 3.2 东方1-1气田时移地震关键技术及效果分析 东方1-1气田时移地震的研究流程(图9)中包括了岩石物理实验、时移地震资料处理和综合解释三项关键技术。这些关键技术的应用,为东方1-1气田时移地震研究奠定了坚实的基础。 3.2.1 岩石物理实验 为了掌握东方1-1气田地层的原始状态下岩石的物理弹性参数特征和气田开发过程中岩石物理的动态弹性参数变化规律,首先从东方1-1气田的实际岩心中取出23个样品,模拟原始地层条件下和气田开发过程中气藏参数的变化来进行岩石物性和弹性参数测量。 通常情况下,油田开发后储层的含油饱和度会降低,含水饱和度会上升,而且会伴有油水界面的改变。这种情况下,时移地震较容易监测到油田开发的变化[4,11]。但根据油藏地质研究认为,东方1-1气田开发后气水边界不变,被开发的气层含气饱和度也没有明显的变化。因此在岩石物理实验中,特地设定了一个单项实验,即模拟气藏开发后,仅气藏压力降低,而气藏组分、地层水矿化度、温度等参数不变的情况下,测得岩石物性和弹性参数的变化规律(图10、图11)。图12是根据图10和图11测量得到的岩心的弹性参数建立的双层时移地震正演模型模拟结果,图中可清晰地看到由于气田开发导致的时移地震响应的变化。由此得到了气田开发过程中,仅有压力场变化,而流体场、温度场等参数不变情况下的时移地震响应的变化规律,以指导时移地震资料的处理和解释。 3.2.2 时移地震资料处理 从前面的描述可知,用于东方1-1气田进行时移地震基础数据与监测数据的采集参数、采集设备等均有巨大差异。因此在资料的差异处理中,为消除由采集因素的不同导致的差异,主要进行了时移地震资料的差异分析、采集因素差异消除、叠后互均衡化等精细处理[7~10]。 在时移地震资料处理过程中要在确保高保真的前提下识别有效信号和各种噪声,消除各种干扰(环境、采集和处理因素的差异),得到地震资料的准确成像,即得到具有高可靠性的时移地震资料差异体。在时移地震资料处理中,关键处理技术包括

题目:海洋探测技术及应用作者:***单位:北京桔灯地球物理勘探有限公司时间:2013年8月海洋探测技术及应用能源是当今世界经济发展的必需品,而陆地能源在一直的消耗下逐渐枯竭,人们开始将眼睛转向了海洋能源,科学研究表明,海底油气储量约占全球已探明资源量的三分之一,海洋能源的探测技术称为海洋能源利用的瓶颈,本文在其他学者的研究的基础上阐述了主要的海洋物探技术海洋重磁测量技术和海底声学探测技术,以及海洋探测技术在资源探测和海洋安全方面的应用。

20世纪末,科学家在海底发现了另一个大洋世界———“黑色大洋”,富含矿物质的流体在其中流动着,驱动着矿物质的传递和界面交换,形成各类大洋矿产,并维持着由极端条件生物所组成的深部生物圈。

黑色大洋的发现,拓展了人类对地球形成与演化和地球生命起源的认识领域。

从此,人们不断的加快了对海洋的探测,各种海洋探测技术相应的产生。

海洋物探技术的发展不仅具有显著的科学研究意义,在海洋能源的开采利用和海洋军事和安全中都要很重要的意义和位置。

1.海洋定位技术高精度的定位技术的是海洋探测技术的基础,海洋定位包括海面船只和探测系统的定位和海下探测系统的定位,海下探测系统的高精度定位尤其重要。

水面定位技术由于卫星导航定位系统的发展已经比较成熟,目前的卫星导航定位系统有美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的Galileo系统和中国的北斗系统,其中GPS的技术最成熟,精度最高。

水下定位主要测定水下探测系统相对水面母船的位置,如侧扫声纳系统、海底照相系统、海底摄像系统等拖体系统,水下机器人,海底箱式取样器、多管取样器、电视抓斗、潜钻、热液保真采样器,及海底土工原位测试仪等等。

测定水下探测系统相对水面母船的位置,结合水面船只的全球定位数据,就可将水下探测系统的准确位置归算到大地坐标系上。

水下定位系统主要有超短基线定位系统、短基线定位系统、长基线定位系统,及超短基线定位系统与长基线定位系统组合系统,短基线定位系统目前已很少使用。

叠前时间偏移方法和发展方向综述时间偏移方法是地震勘探领域中一种重要的数据处理技术,用于校正地震记录中的时间偏移现象。

时间偏移指的是由于地震波在地下传播时所经历的时间延迟,导致地震数据中的事件位置出现偏移的现象。

时间偏移方法通过对地震数据进行运动校正,可以将地震记录中的事件位置恢复到真实的地下深度上,从而准确地获取地下地质信息。

时间偏移方法的原理是基于地震数据的激发源和接收器之间的时移关系。

在地震勘探中,激发源(震源)通过释放地震能量产生地震波,传播到地下并被接收器(地震仪)记录。

然而,由于地下介质的复杂性,地震波在传播过程中会受到地下介质的影响,导致地震波传播速度的变化和路径的弯曲,进而导致记录的地震数据中的事件位置出现偏移。

时间偏移方法利用地震波在地下传播过程中的速度变化关系,对地震记录进行插值和激发源到接收器的时间延迟校正,从而实现地震记录的时间位置恢复。

时间偏移方法的发展经历了多个阶段。

最初的时间偏移方法是基于Kirchhoff偏移算法,在20世纪40年代至60年代得到广泛应用。

这种方法是基于半空间假设,通过对波场积分,将记录的地震数据从地表校正到地下深度上。

然而,该方法在处理复杂地质结构和多次反射等问题上存在局限性。

为了解决Kirchhoff方法的局限性,20世纪70年代提出了共炮检偏移方法(CMP)。

该方法通过对各个共炮检点的数据进行叠加,构建共炮检道集,从而有效地抑制了噪声和多次反射等问题,提高了时间偏移的精度和稳定性。

近年来,随着计算机处理能力的提高和成像算法的发展,时间偏移方法得到了进一步的改进和推广。

多次反射波的影响、速度模型的不确定性和偏移成像分辨率等问题得到了更好的解决。

各种高精度偏移算法不断涌现,如层析偏移、全波形反演等,为地震勘探提供了更准确的地下结构和地质信息。

未来时间偏移方法的发展方向主要包括以下几个方面。

首先,需要进一步提高时间偏移的计算效率和处理速度,以适应海量地震数据的处理需求。

132一、地震勘探技术的概念及发展1.地震勘探技术的概念。

地震勘探技术所指的是通过人工激发地震的方式,利用地层之中岩石对地震波的反射、折射和绕射等具体现象和相应的力学特性,来分析当前相关区域地下的实际信号状况,并寻求相应的地质解释的技术手段。

由于地震勘探的技术能够帮助人们有效地了解当前的地质状况,也能够对地底石油资源进行充分的探明,因此该技术在石油地质勘探中具有广泛的应用。

地震勘探技术最早出现在19世纪在中期,此后地震勘探技术被应用于地球物理研究和石油勘探之中,20世纪中期,地震勘探技术逐步引入我国,在数十年的发展过程中,随着大规模集成电路技术和的遥感技术的进步,地震勘探技术的应用效率不断提高。

在石油资源日益匮乏和石油消耗量不断增长的趋势之下,地震勘探技术能够帮助人们更好地发现以往难以发现和采集的深层石油资源,因此地震勘探技术的发展受到全世界的共同关注。

在当前,由于技术的快速发展,高分辨率地震勘探仪器装备、软件设备等纷纷出现,让该技术在实际应用过程中精度越来越高,信息分析越来越准确,极大地推动了石油勘探采集的整体发展。

2.地震勘探技术的发展。

电子计算机技术的巨大发展,在一定程度上对地震勘探技术的发展形成了推动,通过将两种技术进行结合,形成了具有更高精度的仪器装备和处理方式,在这一基础上,地震勘探技术从模拟阶段跨入数字阶段,也从一维勘探发展到三维乃至四维勘探,让该技术得以更好地适应当前的石油地质勘探需求。

实际上,在进入新世纪之后,石油地质勘探领域的地震勘探技术就已经产生了飞跃,从我国地震勘探技术的发展历程来看,在早期地震勘探之中,主要是通过电子管光点照相记录地震仪来进行相应的勘探工作,这种方式在技术上相对落后,其主要解决的问题为明确地质的构造单元和区域构造特征等。

此后,模拟磁带地震记录地震仪的应用,对整体工作形成了一定的改善,但在主要的任务目标上,相对于第一阶段的技术并没有发生改变。

在第三个阶段的发展之中,数字地震仪出现,能够对具体的地质状况进行比较准确的反映,可以实现对复杂构造和较为隐蔽的油气资源进行探明。