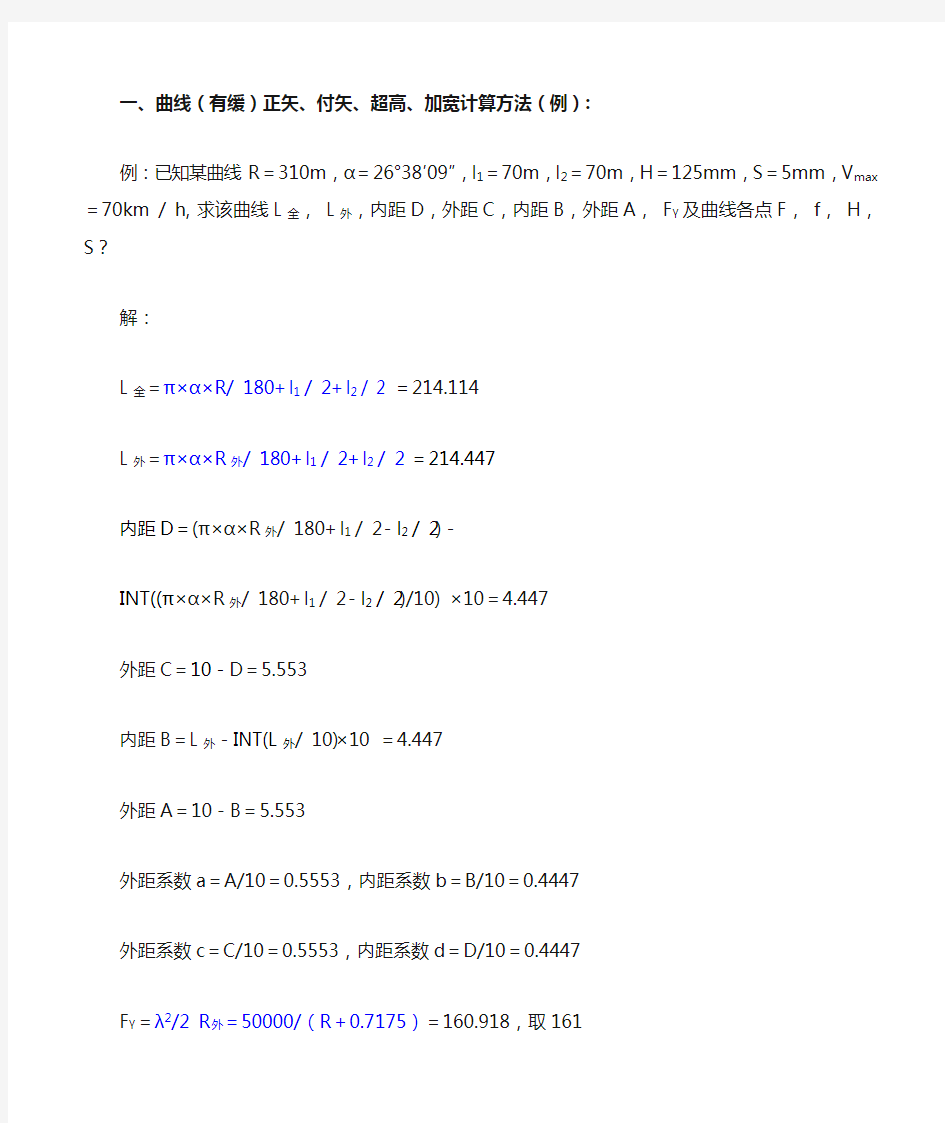

一、曲线(有缓)正矢、付矢、超高、加宽计算方法(例):

例:已知某曲线R=310m,α=26°38′09″,l1=70m,l2=70m,H =125mm,S=5mm,V max=70km / h,求该曲线L全,L外,内距D,外距C,内距B,外距A,F Y及曲线各点F,f,H,S?

解:

L全=π×α×R/ 180+l1 / 2+l2 / 2 =214.114

L外=π×α×R外/ 180+l1 / 2+l2 / 2=214.447

内距D=(π×α×R外/ 180+l1 / 2-l2 / 2)-

INT((π×α×R外/ 180+l1 / 2-l2 / 2)/10) ×10=4.447 外距C=10-D=5.553

内距B=L外-INT(L外/ 10)×10 =4.447

外距A=10-B=5.553

外距系数a=A/10=0.5553,内距系数b=B/10=0.4447

外距系数c=C/10=0.5553,内距系数d=D/10=0.4447

F Y=λ2/2 R外=50000/(R+0.7175)=160.918,取161

F d1=F Y /(l1/λ)=22.988

F d2=F Y /(l2/λ)=22.988

因 H d1=H /l1=1.786>H d=1/(9×V max)=1.587

H d2=H /l2=1.786>H d=1/(9×V max)=1.587

故始端、终端超高顺坡各向直线延伸9m,

则 H d1=H /(l1+9)=1.582≤H d

H d2=H /(l2+9)=1.582≤H d

S d1=S /l1=0.071

S d2=S /l2=0.071

★始端正矢计算:(整桩)

F ZH=F0=F d1/6=3.831,取4

因 F n=n d×F d1=(D n / 10)×F d1

故 F1=23、F2=46、F3=69、F4=92、F5=115、F6=138

F HY=F7=F Y-F d1/6=157.086,取157

★始端付矢计算:

因 f n=0.75×F n+0.125×F d1

故 f1=20、f2=37、f3=55、f4=72、f5=89、f6=106

★始端超高、加宽计算:(略)

H n=D n ×H d1

S n=D n×S d1

★终端正矢计算:(破桩)

F D=F14=F Y-c3 /6×F d2=160.262,取160

=F Y-C3/(12×R外×l2)

F C=F15=F Y-(c+d3 /6)×F d2=147.816,取148

=F Y-(600C+D3)/(12×R外×l2)

因 F n=n d×F d2=(D n / 10)×F d2

=(50×D n )/(R外×l2)

故 F16=125、F17=102、F18=79、F19=56、F20=33

F B=F21=(b+a3 /6)×F d2=10.879,取11

=(600B+A3)/(12×R外×l2)

F A=F22=b3 /6×F d2=0.337,取0

=B2/(12×R外×l2)

★终端付矢计算:

因 C>5m,故 f YH=f15

即 f15=(300×(l2+D)-(D3+2500))/(8×R外×l2)=113

因 f n=0.75×F n+0.125×F d2

故 f16=97、f17=80、f18=62、f19=45、f20=28

f HZ=f21=(2500+600B+30B2-B3)/(24×R外×l2)=11

★终端超高、轨距计算:(略)

H n=D n ×H d2

S n=D n ×S d2

二、曲线(无缓)正矢计算方法:

曲线全长 L全=π×α×R/ 180

曲线外长 L外=π×α×R外/ 180

内距 B=L外-INT(L外/ 10)×10

外距 A=10-B

圆曲线正矢 F Y=λ2/2 R外=50000/(R+0.7175)

始端正矢:(整桩) F ZY=1/2×F Y

终端正矢:(破桩) F A=1/2×B2/2 R外

F B=1/2×(λ+B)2/2 R外-B2/2 R外

=F Y-1/2×A 2/2 R外

三、曲线(附带)正矢计算方法:

曲线全长 L全=π×α×R/ 180(α为辙叉角)

曲线外长 L外=π×α×R外/ 180

内距 B=L外-INT(L外/ 5)×5

外距 A=5-B

圆曲线正矢 F Y=λ2/2 R外=12500/(R+0.7175)

始端正矢:(整桩) F ZY=1/2×F Y

终端正矢:(破桩) F A=1/2×B2/2 R外

F B=1/2×(λ+B)2/2 R外-B2/2 R外

=F Y-1/2×A 2/2 R外

四、曲线(有缓)正矢、付矢、超高、加宽(自动)计算表:

五、曲线(无缓)正矢(自动)计算表:

六、常用附带曲线正矢(自动计算)表:

第二章 曲线正矢计算公式的理论局限 由图中可知:AD =f ,即曲线正矢;BD =L/2,即弦长的一半。 正矢计算公式为:f =(L/2)2/(2R -f )=L2/4(2R -f )。 在(2R -f )中,由于f 与2R 相比甚小,可忽略不计, 则公式可近似写成为:f =L 2/8R 弦长L 现场一般取为20m ,当L =20m 时,有f =50000/R 而精确的的正矢数值应当为:f =R (1-cos(α/2)) 假定有一曲线,半径R =500米,用近似公式求得的正矢为: f =50000/R =50000/500=100mm 精确的正矢值为: f =R (1-cos(α/2))=500×(1-cos(10/500))=99.99666mm 二者相差不到0.1mm ,所以利用简便公式不影响计算结果,该公式完全可以在日常生产中使用。 但以简便公式为基础推导出的公式是否也适用便值得商榷了,以一个近似的 A f 2 L B C D R α 图一 O

公式推导出的公式可能会使误差扩大,以致于影响到计算结果的正确,下面就我们常用的两个推导公式进行试算,以观察其结果的差异。 第一个推导公式是计算道岔导曲线支距的公式 以50kg/m 型9号道岔为例: 自导曲线起点至终点全长15.793米,K =2115mm ,尖轨长6.25米,导曲线半径R =180717.5mm 。 如图二示,由尖轨跟端(导曲线起点)处作两条辅助线,一线与基本轨平行,一线为尖轨的延长线。显然,各点支距都被截为三段,y0、A 、B。用化简法将各点的y0、A 、B计算相加,即是其各点的支距。 计算公式为:Y i=y0+ A i+ B i A i=u×2000÷l尖×i B i=(2×支距点横距)2/(8R)=(2×2000×i)2/(8R)=20002/(2R 外)×i2 导曲线起点y0=u 导曲线终点y终=S -Ksin α≈S -K/ N S ———轨距 N ———道岔号数 K 2m 2m Y 终 Y 0 Y 0 A 1 A 2 B 1 B 2 Y 0 B i A i R R 起点 1 2 L 尖 i 终点 α S 图二:导曲线支距计算示意图

第一讲:曲线正矢计算 一、曲线的分类: 目前我段主要曲线类型有: 1、由两端缓和曲线和圆曲线组成的曲线,如正线曲线。容许行车速度高。 2、由圆曲线构成的曲线。如道岔导曲线、附带曲线。 二、圆曲线正矢的计算 1、曲线头尾正好位于起终点桩上 F C=L2/8R L=20M时,F C=50000/R F ZY=F YZ= F C/2 2、曲线头尾不在起终点桩上 ZY前点:Fμ=(FC/2)*(δ/10)2 ZY后点:Fη=FC-{(FC/2)*(τ/10)2} FC:圆曲线正矢δ:ZY点到后点的距离τ:ZY点到前点的距离 三、缓和曲线上整点正矢的计算(起始点正好是测点) (1)缓和曲线头尾的计算: F0=F1/6(缓和曲线起点)F终= F C-F0(缓和曲线终点)(2)缓和曲线中间点正矢的计算: F1=F S= F C/N (N=L0/B:缓和曲线分段数) F2=2 F1 F3=3F1 F I=IF1(I为中间任意点) 四、半点(5米桩)正矢的计算: a)ZH点后半点正矢的计算: F后=25/48*F1 因为ZH点正矢f0=f1/6,很小一般为1~2MM,其前半点很小(小于1MM)因此不作计算。 b)HY(YH)点前半点计划正矢的计算 F前=1/2{[L03+(L0-15)3]/6R L0+[5L0+25]/2R}-(L0-5)3/6R L0 c)HY(YH)点后半点计划正矢的计算 F后=1/2{[ (L0-5)3 -L03]/6R L0+[5L0+175]/2R} d)中间点(5米桩)正矢的计算

F中=(F前+F后)/2 五、测点不在曲线始终点时缓和曲线计划正矢的计算 a)缓和曲线始点(ZH点)处相邻测点的计划正矢 Fμ=αυF S(直缓点外点) αυ=1/6(δ/B)3 Fη=αηF S(直缓点内点) αη=1/6[(1+δ/B)3-(δ/B)3] (2) 缓圆点处相邻测点的计划正矢 Fφ=F C-αυF S (缓圆点外点,缓和曲线之外) Fθ= F C-αηF S (缓圆点内点,缓和曲线之内) (αυ、αη查纵距率表《曲线设备与曲线整正》附表二) (3)缓和曲线中间点各点计划正矢的计算 F I=(F C/L0)L I(I为中间任意点) 说明:B:半弦长δ:缓和曲线内点到ZH、HY(YH)距离 L0:缓和曲线长F C:圆曲线正矢 第二讲:曲线拨道 一、绳正法基本原理 1、基本假定: (1)假定拨道前后两端切线方向不变,或起始点位置不变,即曲线终点拨量为零。 (2)假定曲线上某点拨动时,其相邻点不随之发生移动,拨后钢轨总长不变。 2、由以上假定得出以下基本原理: (1)用等长的弦测量圆曲线正矢,正矢必相等; (2)拨动曲线时,某点的正矢增(减)X,其前后两点的正矢各减少(增加)X/2。 (3)只要铺设时曲线圆顺,养护维修中无论拨成任何不规则曲线,其正矢总和不变,即拨道前后量得的正矢总和相等。

绳正法曲线拨道计算 一、基本原则 1. 为了保证曲线两端的直线在拨道后方向不变,既使曲线的转角不变,在整个曲线上的实量正矢之和应该与计划正矢总和相等。既: ① 实量正矢和=计划正矢和。 ② 实量正矢-计划正矢=正矢差,正矢差的总和应该等于0,由此得到的拨道最后的一点正矢差累计也应该等于0。 2. 保证曲线两端的直线位置不变,即:使曲线或拨道控制点的头尾半拨量和拨量通过修正等于0。使正矢实量总和与计划正矢总和相等是调整以及安排计划正矢的唯一依据;使曲线的首尾拨道量等于0是计算拨道量时的基本要求。 二、整正曲线时的两个基本要求 1. 拨量要小 在整正计算的过程中,要考虑现场以及劳力的实际情况尽量减少拨道量和拨道点数量,一般情况下两者成反比,既调整点数越少拨量越大,调整点数越多拨量越小。在桥梁护轨、路堤、路堑、缺碴地段、信号墩台处所应事先调查好可以的拨道量和点号作为调整和计算的依据。在困难条件下一般不得大于40毫米,电气化铁路不得大于30毫米,超过该标准的应根据《安规》要求设置防护和慢行计划。 2. 拨后的曲线要圆顺 拨后的正矢应该符合《维规》中对缓和曲线正矢差、圆曲线连续差和最大最小差的要求,即拨后缓和曲线正矢要尽量的递增递减一致,圆曲线正矢尽量均匀一致。 三、曲线整正计算 ⑴曲线中央点位置(QZ ): ? ? ?? ? ? ? ? ?= +==∑∑∑∑=-i n i i i i f f i f f f QZ 1 1)(现场正矢合计现场正矢到累计合计,i 为测点号,n 为总测点数

⑵圆曲线平均正矢(p f ): 已知曲线半径,R f p 50000= (20米弦)或R f p 12500 =(10米弦) 不知曲线半径,n f f i p ∑= = 测量正矢的测点数 现场正矢合计 式中,n 为相对应的正矢测点数。 ⑶圆曲线分段数M : p i f f M ∑= =圆曲线平均正矢 现场正矢合计 ⑷圆曲线长度(y L ):m M L y 10?= ⑸圆曲线头尾位置(ZY ,YZ ): 2M QZ ZY - = 2M QZ YZ += ⑹缓和曲线的分段数(m ): 10 10h L m == 缓和曲线长度 如不知缓和曲线的长度,可根据公式max 9Hv L h =先求缓和曲线长度。 式中 h L -------缓和曲线长度 H -------曲线超高值 m ax v ------线路容许速度 ⑺缓和曲线始终点位置(ZH ,HY ,YH ,HZ ) 2m ZY ZH - =,2m ZY HY += 2m YZ YH -=,2m YZ HZ += 说明:在圆曲线上设缓和曲线,是将缓和曲线长度的一半放在圆曲线上,另一半放在直线上。所以,圆曲线的直圆点和圆直点分别是两个缓和曲线的中央点。 ⑻无缓和曲线时,整桩上圆曲线始终点正矢:

第一讲:曲线正矢计算 一、曲线的分类: 目前我段主要曲线类型有: 1、由两端缓和曲线和圆曲线组成的曲线,如正线曲线.容许行车速度高。 2、由圆曲线构成的曲线。如道岔导曲线、附带曲线. 二、圆曲线正矢的计算 1、曲线头尾正好位于起终点桩上 F C=L2/8R L=20M时,F C=50000/R FZY=FYZ= F C/2 2、曲线头尾不在起终点桩上 ZY前点:Fμ=(FC/2) *(δ/10)2 ZY后点:Fη=FC—{(FC/2)*(τ/10)2} FC:圆曲线正矢δ:ZY点到后点的距离τ:ZY点到前点的距离 三、缓和曲线上整点正矢的计算(起始点正好是测点) (1)缓和曲线头尾的计算: F0=F1/6(缓和曲线起点) F终= FC—F0(缓和曲线终点)(2)缓和曲线中间点正矢的计算: F1=F S=FC/N (N=L0/B:缓和曲线分段数) F2=2 F1 F3=3F1FI=IF1(I为中间任意点) 四、半点(5米桩)正矢的计算: a)ZH点后半点正矢的计算: F后=25/48*F1 因为ZH点正矢f0=f1/6,很小一般为1~2MM,其前半点很小(小于1MM)因此不作计算。 b)HY(YH)点前半点计划正矢的计算 F前=1/2{[L03+(L0-15)3]/6R L0+[5L0+25]/2R}-(L0-5)3/6R L0 c)HY(YH)点后半点计划正矢的计算 F后=1/2{[ (L0-5)3 -L03]/6R L0+[5L0+175]/2R}

d)中间点(5米桩)正矢的计算 F中=(F前+F后)/2 五、测点不在曲线始终点时缓和曲线计划正矢的计算 a)缓和曲线始点(ZH点)处相邻测点的计划正矢 Fμ=αυF S (直缓点外点)αυ=1/6(δ/B)3 Fη=αηF S (直缓点内点)αη=1/6[(1+δ/B)3—(δ/B)3](2)缓圆点处相邻测点的计划正矢 Fφ=F C—αυF S (缓圆点外点,缓和曲线之外) Fθ= F C-αηF S (缓圆点内点,缓和曲线之内) (αυ、αη查纵距率表《曲线设备与曲线整正》附表二) (3)缓和曲线中间点各点计划正矢的计算 FI=(FC/L0)L I(I为中间任意点) 说明:B:半弦长δ:缓和曲线内点到ZH、HY(YH)距离 L0:缓和曲线长FC:圆曲线正矢 第二讲:曲线拨道 一、绳正法基本原理 1、基本假定: (1)假定拨道前后两端切线方向不变,或起始点位置不变,即曲线终点拨量为零。 (2)假定曲线上某点拨动时,其相邻点不随之发生移动,拨后钢轨总长不变。 2、由以上假定得出以下基本原理: (1)用等长的弦测量圆曲线正矢,正矢必相等; (2)拨动曲线时,某点的正矢增(减)X,其前后两点的正矢各减少(增加)X/2。 (3)只要铺设时曲线圆顺,养护维修中无论拨成任何不规则曲线,其正矢总

一、曲线的分类: 目前我段主要曲线类型有: 1、由两端缓和曲线和圆曲线组成的曲线,如正线曲线。容许行车速度高。 2、由圆曲线构成的曲线。如道岔导曲线、附带曲线。 二、圆曲线正矢的计算 1、曲线头尾正好位于起终点桩上 F C =L 2/8R L=20M 时, F C =50000/R F ZY =F YZ = F C /2 2、曲线头尾不在起终点桩上 ZY 前点: F μ=(FC/2) * (δ /10 )2 ZY 后点: F η=FC-{(FC/2) * (τ /10 )2} FC :圆曲线正矢 δ: ZY 点到后点的距离 τ: ZY 点到前点的距离三、 缓和曲线上整点正矢的计算(起始点正好是测点) (1)缓和曲线头尾的计算: F =F /6 (缓和曲线起点) F 终 =F-F (缓和曲线终点) 01 C (2)缓和曲线中间点正矢的计算: F=F= F /N (N=L/B :缓和曲线分段数) 1SC F 2=2 F 1 F 3=3F 1F I =IF 1(I 为中间任意点) 四、 半点( 5 米桩)正矢的计算: a) ZH 点后半点正矢的计算: F 后=25/48*F 1 因为 ZH 点正矢 f 0=f 1/6, 很小一般为 1~2MM ,其前半点很小(小于 1MM )因 此不作计算。 b) HY (YH )点前半点计划正矢的计算 F =1/2{[L 3 +(L -15 3 +25]/2R}- 3 /6R L 前 0 ) ]/6R L +[5L (L-5) 0 0 c) HY (YH )点后半点计划正矢的计算 F 后=1/2{[ (L 0-5 )3 -L 03]/6R L 0+[5L 0+175]/2R} d) 中间点( 5 米桩)正矢的计算 F 中=(F 前+F 后)/2 五、 测点不在曲线始终点时缓和曲线计划正矢的计算 a) 缓和曲线始点 (ZH 点) 处相邻测点的计划正矢

曲线正矢计算 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

曲线半径、弦长、正矢之间的关系: 当 时, (mm ) 当 时, (mm ) 式中 —圆曲线正矢(mm ) —圆曲线半径(m ) 现场正线曲线取弦长为20 m 计算正矢值。 现场站线曲线取弦长为10 m 计算正矢值。 (一)圆曲线上各测点计划正矢 圆曲线计划正矢 (mm ) 圆曲线始终点的计划正矢 (mm ) (二)缓和曲线正矢是从直线往圆曲线方向逐渐由小变大的,由直缓点向缓圆点方向变化的大小,叫缓和曲线的正矢递增率。 1.缓和曲线始终点计划正矢 2.缓和曲线中间各测点计划正矢 R L f 82 = m L 20=R f 50000 =m L 10=R f 12500=f R R f c 50000 =2 c )(f f =终始()()() N f f c N 一端缓和曲线分段数圆曲线计划正矢缓和曲线的正矢递增率=()6 N f )(f 缓和曲线正矢递增率 缓和曲线始点正矢始= () 始终 缓和曲线始点正矢缓和曲线终点正矢f f )(f c -=

式中 —缓和曲线中间各测点的计划正矢( ); —测点距缓和曲线始点的段数 —缓和曲线的正矢递增率 【例题】 已知曲线半径R=300m ,缓和曲线长为70 m (如图3所示)求缓和曲线上各测点计划正矢值。 【解】 mm mm mm mm ZH 0123 45 678 HY QZ YH HZ 缓和曲线中间各测点的计划正矢为 图2缓和曲线 mm N i i f N f =i f 1,21-=N i ,i N N f 167300 50000 50000≈== R f c ()()247 167 ≈== N f f c N 一端缓和曲线分段数圆曲线计划正矢()4 6 246===N f )(f ZH 始正矢直缓点()163 4167=-=-=始终 正矢缓圆点f f )(f HY c 24 24111=?==N f N f

曲线正矢计算 曲线半径、弦长、正矢之间的关系: 2L f, 8R 50000 f, 当时, (mm) L,20m R 12500 当时, (mm) f,L,10m R f式中—圆曲线正矢(mm) —圆曲线半径(m) R 现场正线曲线取弦长为20 m计算正矢值。现场站线曲线取弦长为10 m计算正矢值。 (一)圆曲线上各测点计划正矢 50000f圆曲线计划正矢 (mm) ,cR fcf,圆曲线始终点的计划正矢 (mm) 始,终,2 (二)缓和曲线正矢是从直线往圆曲线方向逐渐由小变 大的,由直缓点向缓圆点方向变化的大小,叫缓和曲线的正 矢递增率。 圆曲线计划正矢f,,c缓和曲线的正矢递增率f, ,,N,,一端缓和曲线分段数N1.缓和曲线始终点计划正矢 ,,缓和曲线正矢递增率fN,f,,缓和曲线始点正矢始6 ,,缓和曲线终点正矢,f,,f,缓和曲线始点正矢fc 终始

2.缓和曲线中间各测点计划正矢 f,Nf iiN fi,1,2?,N,1式中—缓和曲线中间各测点的计划正矢i ( ); fN —测点距缓和曲线始点的段数 Ni —缓和曲线的正矢递增率 【例题】已知曲线半径R=300m,缓和曲线长为70 m(如 图3所示)求缓和曲线上各测点计划正矢值。 【解】 5000050000mm f,,,167cR300 圆曲线计划正矢f167,,cmm f,,,24N,,一端缓和曲线分段数N7 f24Nmm ,,直缓点ZH正矢,f,,,,4始87654663QZHYYH210ZHHZ mm ,,缓圆点HY正矢,f,,f,f,167,4,163c终始 缓和曲线中间各测点的计划正矢为 图2缓和曲线 f,Nf,1,24,24mm 11N mm f,Nf,2,24,4822N mm f,Nf,3,24,7233N mm f,Nf,4,24,9644N mm f,Nf,5,24,12055N

习题:某新建三级公路,设计车速V=40km/h ,路基宽度B=8.5m (b=7.0m ,a=0.75m ,路拱横坡度i 1=2%,路肩横坡度i 0=3%,最大超高为i bmax =6%),起点BP 的里程桩号为k0+000,D 1=325.42,D 2=256.32,JD 2处:2 α=23°23′,R 2=225, 2h l =50,JD3处:3 α=17°52′,R 2=350,3 h l =50,试计算JD 2 、 JD 3里程桩号;推算JD 2主点要素桩号,计算K0+260、K0+290、K0+320处的加宽和超高 解:①计算JD 2: JD 2: 46 .0225 242 50 242 =?==R h l p 99.24225 24050 2 50 2402 2 3 2 3 =?-=- = R l l q h h 65 .7199.242 2323tan )46.0225(2 tan )(=+'?+=++=q p R T α 24 .5252-2 2323sec )46.0225(-2 sec )(='?+=+=R p R E α 78.141502252323180 R 180 2=+?'??= += π απ h l L 78.4150278.1412-2y =?-==h l L L 52.178.14165.712-2=-?==L T D JD 2的里程桩号=BP 桩号+ D 1=0+325.42=K0+325.42 ZH 2=JD 2-T=325.42-71.65= K0+253.77 HY 2= ZH 2+2 h l =253.77+50= K0+303.77

【例】某二级公路(V=60km/h )平面定线00.4506040+=K JD ,左α=45°20'00",选用180=R m ,路拱横坡%2=g i ,路肩横坡%4=j i 。试计算该曲线的超高和加宽。 【解】《公路工程技术标准》规定:二级公路V=60km/h ,极限最小平曲线半径min R =125m ,一般最小平曲线半径min R =200m ,不设超高的最小平曲线半径min R =1500m ,缓和曲线最小缓和段长度min h L =60m ,路基宽度B =10.0m ,行车道宽度b =7.0m ,路肩宽度a =1.5m 。 当选取R =180m 时,该曲线需要设置超高和加宽。 (1)超高横坡度c i 的计算 057.010.0180 127601272 2=-?=-=μR V i c , 《标准》规定:二级公路最大超高横坡不超过6%,故取c i =6%。 (2)超高缓和段长度c L 的计算 《标准》规定:()R V L s 3min 036.0==43.2m ()2.1min V L s = =50m ()p i B L s ?=min =52.5m 又根据故选取==h c L L 70(m)。 (3)超高起、终点桩号的计算 《标准》规定:二级公路超高起、终点桩号与缓和曲线起、终点桩号相同。 缓和曲线参数的计算: 本题中:R =180m ,h L =70m 圆曲线内移值:R L R h 242 =?=1.13(m), 切距增量:23 2402R L L q h h -==34.95(m), 缓和曲线中心角:R L h 6479.280=β=11°08'27", 02βα-=22°16'54"。

【例】某二级公路(V=60km/h )平面定线JD 40 = K60 ? 450.00,:?左=45° 20'00",选用 R=180m 路拱横坡i g =2%,路肩横坡i j =4%。试计算该曲线的超高和加宽。 【解】《公路工程技术标准》规定:二级公路V=60km/h ,极限最小平曲线半径 R min =125m, 般最小平曲线半径 R min =200m 不设超高的最小平曲线半径 R min =1500m 缓和曲线最小缓 和段长度L hmin = 60m,路基宽度B =10.0m ,行车道宽度b =7.0m ,路肩宽度a =1.5m 。 当选取R =180m 时,该曲线需要设置超高和加宽。 (1) 超高横坡度i c 的计算 《标准》规定:二级公路最大超高横坡不超过 6%故取i c =6% (2) 超高缓和段长度 L c 的计算 《标准》规定: L sm."肿?加 L s min - 1 2 =50m 又根据故选取L c = L h = 70(m)。 (3) 超高起、终点桩号的计算 《标准》规定:二级公路超高起、终点桩号与缓和曲线起、终点桩号相同。 缓和曲线参数的计算: 本题中:R =180m> L h =70m L 2 圆曲线内移值:L R =1.13(m), 24R 切距增量:q = “ “ 2 =34.95(m), 2 240R 缓和曲线中心角: 飞=28.6479? =11° 08'27", R :-2 5=22° 16'54"。 127R 602 127 180 一0.10 =0.057 L s min B=i =52.5m

缓和曲线要素的计算: 切线长:T =(R 二R)taq=110.59(m), 曲线长:L=L y2L h = ( 2 o)R . 2L h=72.42+2 X 70=212.42(m) y180 外距: a E =(R L R) sec R=15.21(m), 超距: D = 2T - L =8.76(m)。 缓和曲线主点里程桩号计算: ZH 点的里程桩号=JD40 -T = K60 339.41 超高缓和段起点桩号(ZH )点的里程桩号为:K60 339.41,全超高路段桩号(HY ~YH )点的里程桩为:K60 - 409.41~ K60 - 481.83,超高缓和段终点桩号(HZ)点的里程桩号为:K60 551.83。 (4)曲线加宽b j的计算 《标准》规定:二级公路加宽缓和段长度L c = L h= L j =70m采用线性加宽。 曲线全加宽值依据道路等级和曲线半径R查表,得:b j=1.00m。 (5 )曲线上各点超高和加宽的计算 1)曲线起、终点断面超高和加宽的计算 曲线起、终点断面的超高和加宽与直线段相同,此时超高:i c=0,加宽:b j=0。 路基宽度:左侧: ’b B = a =5.00m, 2 右侧: ’ b B a =5.00m; 2 路基超高:左侧: F h =0, 中占:1 八、、? * b h 二a i j i g=0.13m, 右侧: F h =0。 HY点的里程桩号=ZH YH点的里程桩号=HY HZ点的里程桩号=YH QZ点的里程桩号=HZ 交点JD40点的里程桩号= 通过计算得到:-L h 二K60 409.41 L y 二K60 481.83 L h=K60 551.83 ---K60 445.62 2 QZ D -K60 450.00 2

第三节 缓和段 一、缓和曲线 缓和曲线是设置在直线与圆曲线之间或大圆曲线与小圆曲线之间,由较大圆曲线向较小圆曲线过渡的线形,是道路平面线形要素之一。 1.缓和曲线的作用 1)便于驾驶员操纵方向盘 2)乘客的舒适与稳定,减小离心力变化 3)满足超高、加宽缓和段的过渡,利于平稳行车 4)与圆曲线配合得当,增加线形美观 2.缓和曲线的性质 为简便可作两个假定:一是汽车作匀速行驶;二是驾驶员操作方向盘作匀角速转动,即汽车的前轮转向角从直线上的0°均匀地增加到圆曲线上。 S=A 2/ρ(A :与汽车有关的参数) ρ=C/s C=A 2 由上式可以看出,汽车行驶轨迹半径随其行驶距离递减,即轨迹线上任一点的半径与其离开轨迹线起点的距离成反比,此方程即回旋线方程。 3.回旋线基本方程 即用回旋线作为缓和曲线的数学模型。 令:ρ=R ,l h =s 则 l h =A 2/R

4.缓和曲线最小长度 缓和曲线越长,其缓和效果就越好;但太长的缓和曲线也是没有必要的,因此这会给测设和施工带来不便。缓和曲线的最小长度应按发挥其作用的要求来确定: 1)根据离心加速度变化率求缓和曲线最小长度为了保证乘客的舒适性,就需控制离心力的变化率。a 1=0,a 2=v 2/ρ,a s =Δa/t ≤0.6 R V l h 3 035 .0≥ 2)依驾驶员操纵方向盘所需时间求缓和曲线长度(t=3s) 2 .16.3V t V vt l h == = 3)根据超高附加纵坡不宜过陡来确定缓和曲线最小长度 超高附加纵坡(即超高渐变率)是指在缓和曲线上设置超高缓和段后,因路基外侧由双向横坡逐渐变成单向超高横坡,所产生的附加纵坡。 p h l c h ≥ 4)从视觉上应有平顺感的要求计算缓和曲线最小长度 缓和曲线的起点和终点的切线角β最好在3°——29°之间,视觉效果好。 《公路工程技术标准》规定:按行车速度来求缓和曲线最小长度,同时考虑行车时间和附加纵坡的要求。

曲线绳正法拨道及正失计算 一、曲线绳正法概述 曲线圆度通常是用半径来表达,如果一处曲线,其圆曲线部分各点半径完全相等,而缓和曲线部分从起点开始按照同一规律从无限大逐渐减少,到终点时和圆曲线半径相等,那就说明这处曲线是圆顺的。但是铁路曲线半径都是很大的。现场无法用实测半径的方法来检查曲线圆度,通常以曲线半径(R)、弦长(L)、正矢(f)的几何关系来检验,如图1一1。 图1-1 以弦线测量正矢的方法,即用绳正法来检查曲线的圆度,用调整正矢的方法,使曲线达到圆顺。测量现场正矢时,应用20m弦,在钢轨踏面下16mm处测量正矢,其偏差不得超过《修规》规定的限度。

注:曲线正矢用20m 弦在钢轨踏面下16mm 处测量。 《修规》绳正法拨正曲线的基本要求 一、曲线两端直线轨向不良,应事先拨正;两曲线间直线段较短时,可与两曲线同时拨正。 二、在外股钢轨上用钢尺丈量,每10m 设置1个测点(曲线头尾是否在测点上不限)。 三、在风力较小条件下,拉绳测量每个测点的正矢,测量3次,取其平均值。 四、按绳正法计算拨道量,计算时不宜为减少拨道量而大量调整计划正矢。 五、设置拨道桩,按桩拨道。 二、曲线整正的基本原理 (一)两条假定 1、假定曲线两端切线方向不变,即曲线始终点拨量为零。 切线方向不变,也就是曲线的转角不变。即∑f 现=∑f 计 式中:∑f 现——现场正矢总和 ∑f 计——计划正矢总和 同时还要保证曲线两端直线不发生平行移动,即始终点拨量为零,即 e 始=e 终=∑∑--=10 1 002n n df

式中:e 始——曲线始点处拨量 e 终——曲线终点处拨量 df ——正矢差,等于现场正矢减计划正矢 ∑∑--10 1 02n n df —-全拨量。即为二倍的正矢差累计的合计。 2、曲线上某一点拨道时,其相邻测点在长度上并不随之移动,拨动后钢轨总长不变。 (二)四条基本原理 1、等长弦分圆曲线为若干弧段,则每弧段正矢相等。 即等圆等弧的弦心距相等(平面几何定理)。 2、曲线上任一点拨动,对相邻点均有影响,对相邻点正矢的影响量为拨点处拨动量的二分之一,其方向相反。 这是由于线路上钢轨是连续的,拨动曲线时,某一点正矢增加,前后两点正矢则各减少拨动量的二分之一值;反之,某一点正矢拨动量减少,前后两点正矢则随之增加拨量的二分之一值。如图1—2所示。i 点处由f i 拨至i '点,此时,i i i e f f +'= (此时仅限于i —l 及i+l 点保证不动)。i 点的拨动对i 一1点和i+1点正矢产生影响均为 2 i e - 。同理,若i 一1点和i+1点分别拨动e i 一1和e i+1,则对i 点影响各为21-- i e 和2 1+-i e 。 ∴2 1 1'+-+- +=i i i i i e e e f f

B=8.5m (b=7.0m , a=0.75m ,路拱横坡度 i i =2%,路肩横坡 度i o =3%,最大超高为i bmax =6%),起点BP 的里程桩号为 kO+OOO, D i =325.42 ,D 2=256.32, JD 2 处:2=23° 23’,R 2=225, i h2=50, JD3 处:3=17° 52’ ,R 2=350, h=50,试计算 JD 2、 JD 3里程桩号;推算JD 2主点要素桩号,计算K0+260、K0+290、 180 R ' h2 180 23 23 225 50 14178 L y L-2l h2 141.78 2 50 41.78 JD 2 的里程桩号=BP 桩号 + D 1=0+325.42=K0+325.42 ZH 2=JD 2-T=325.42-71.65= K0+253.77 (R (R (225 0.46 p)sec —- R 2 (225 50 / 2 24 99 240 2252 . 23 23 0.46) ta n 24.99 71.65 23 23 0.46)sec -225 5.24 2 2T-L 2 71.65 141.7 1.52 K0+320处的加宽和超高 解:①计算JD 2: JD 2: P q P )ta n^ q 225

HY2= ZH2+l h2=253.77+50= K0+303.77

+ B j lh 36230.8 0.58m 50 YH2= HY2+L y=303.77+41.78= KO+345.55 HZ2= YH2+i h2=345.55+50= K0+395.55 QZ2= HZ2-L/2=395.55-141.78/2= K0+324.66 JD2= QZ2+D/2=324.66+1.51/2= K0+325.42 ②计算JD3的里程桩号: JD2的平曲线终点HZ2到JD3的距离为: D2-T2=256.32-71.65=184.67(m) JD3 的里程桩号= HZ2+184.67=395.55+184.67= K0+580.22 ③计算K0+260、K0+290、K0+320处的加宽: 由前面计算可知: K0+320位于圆曲线段内,因此其加宽值可查P49表2-2-5得到 B j=0.8m K0+260: X= K0+260- ZH 2= K0+260- K0+253.77=6.23m B jx f B j lh 623 0.8 0.10m 50 K0+290: X= K0+290- ZH 2= K0+290- K0+253.77=36.23m B jx

复曲线中间缓和曲线正矢计算新方法 摘要:通过实例提出一种计算复曲线中间缓和曲线的方法,并对该方法作了简要分析和论证 关键词:复曲线 中间缓和曲线 正矢计算方法 一、引 言 目前铁路线路仍有相当数量的复曲线存在,其中间缓和曲线的正矢计算方法,很多教科书以及铁路专业书,包括《铁路工务技术手册(线路业务)》,以及崔恩波、娄永录所著论述曲线的专著《曲线设备与曲线整正》(中国铁道出版社)等,均没有提及。本文在此提出一种计算复曲线中间缓和曲线的方法,即计算曲线上任一点的直角坐标,来间接计算曲线上任意弦长、任意两点间的正矢。这种方法的优点在于原理简单,计算精确,消除了传统计算方法的误差,可以将计算结果控制在任意需要的精度。 二、复曲线中间缓和曲线正矢的计算方法推导 对于复曲线的中间缓和曲线,无论采用哪种布设方法,均应满足如下条件: 1、中间缓和曲线与两端圆曲线在连接处半径相等。 2、中间缓和曲线与两端圆曲线在连接处具有公共的切线。 我国采用的常用缓和曲线其长度和半径的关系为: 00 00l R l R l R l R l ?=?----缓和曲线上距始点长度为处的半径缓和曲线上任意一点距始点的距离 缓和曲线终点处半径缓和曲线长度 如图1,两圆半径为1R ,2R 且12R R >;延长中间缓和曲线至ZH ',使

其半径从2R 渐变到R =+∞,则可求得中间缓和曲线的全长L 21()n L R L l R ?=-? ∴ 1 12 n R L l R R = ?- L -中间缓和曲线全长 n l -中间缓和曲线长度 图1 如图1,曲线上A B C 、、均为测点,有两各情况: 1、测点的始、终点均不位于中间缓和曲线上。则正矢的计算与普通曲线一样,在此不作论述。 2、测点的始、终点有一个或均位于中间缓和曲线上,其正矢的计算在此提出如下的方法,假设A B C 、、的位置如图所示。 如果A B C 、、在同一坐标系内的坐标能够求出,则A B 、(或B C 、) 点的正矢可以用坐标计算。连接A B 、及B C 、,AB 的中点为1 P , AB 的中点为D ,BC 的中点为2P , BC 的中点为E ,则1P D 、2 P E 即为A B 、及B C 、点的正矢。采用这一方法计算正矢,关键在于计算曲线上各点的坐标。

增量计算:△X=D(各段距离)×COS(X)(距离对应的角度) △Y=D(各段距离)×SIN(X)(距离对应的角度) 增量改正计算:Fx=∑△x测 Fy=∑△y测 Vxi=[﹣Fx/∑D(距离总和)]×D(各段距离) Vyi=[﹣Fy/∑D(距离总和)]×D(各段距离)既得各段增量值线性超高公式:I=(Z-C)*(N-M)÷S+M N为超高段终点横坡,无则不输,M为超高起点横坡,Z待求桩号,C超高渐变段起点桩号,无则不输 S为超高渐变段长度。 三次抛物线超高公式:I=(3K2-2K3)*(N-M)+M K=(Z-C)÷S N为超高段终点横坡,无则不输,M为超高起点横坡,Z待求桩号,C超高渐变段起点桩号,无则不输 S为超高渐变段长度。 线性加宽公式:BX=(Z-C)*(B-A)÷S+A B为加宽段终点宽度,无则不输,A为加宽段起点宽度,Z待求桩号,C渐变段起点桩号,无则C=Z S为加宽渐变段长度,无则不输。 三次抛物线加宽公式:BX=(3K2-2K3)*(B-A)+A K=(Z-C)÷S

B为加宽段终点宽度,无则不输,A为加宽段起点宽度,Z待求桩号,C加宽渐变段起点桩号,无则C=Z 外矢距计算公式: L=T2/2R 切线长计算公式:T=1/2*R*(I前-I后) 凹曲线任一点计算公式:H =E+Abs(Q-C)*I + L 凸曲线任一点计算公式:H =E-Abs(Q-C)*I - L 说明:H=所求点高程,E=竖曲线交点高程,Q=起点桩号,C=所求点桩号 I=线路纵坡坡率,计算前坡时用I前,计算后坡时用I后, S为加宽渐变段长度,无则不输。 外矢距计算公式: L=T2/2R 切线长计算公式:T=1/2*R*(I前-I后) 凹曲线任一点计算公式:H =E+Abs(Q-C)*I + L 凸曲线任一点计算公式:H =E-Abs(Q-C)*I - L 说明:H=所求点高程,E=竖曲线交点高程,Q=起点桩号,C=所求点桩号 I=线路纵坡坡率,计算前坡时用I前,计算后坡时用I后, 基本导线测量的内业计算 一、基本计算 导线内业计算包括角度闭合差的计算和调整、方位角的推算、坐标增量闭合差的计算和调整 及未知点的坐标计算。 1、角度闭合差的计算和调整 !)角度闭合差计算: a)附合导线: CD的方位角推算值与其已知值若不等,其差值即称为角度闭合差。

第 一 讲 : 曲 线 正 矢 计 算 一、曲线的分类: 目前我段主要曲线类型有: 1、由两端缓和曲线和圆曲线组成的曲线,如正线曲线。容许行车速度高。 2、由圆曲线构成的曲线。如道岔导曲线、附带曲线。 二、圆曲线正矢的计算 1、曲线头尾正好位于起终点桩上 F C =L 2/8R L=20M 时, F C =50000/R F ZY =F YZ = F C /2 2、曲线头尾不在起终点桩上 ZY 前点: F μ=(FC/2) * (δ /10 )2 ZY 后点: F η=FC-{ (FC/2) * (τ /10 )2} FC :圆曲线正矢 δ: ZY 点到后点的距离 τ: ZY 点到前点的距离三、 缓和曲线上整点正矢的计算(起始点正好是测点) (1)缓和曲线头尾的计算: F 0=F 1/6 (缓和曲线起点) F 终= F C -F 0 (缓和曲线终点) (2)缓和曲线中间点正矢的计算: F 1=F S = F C /N (N=L 0/B :缓和曲线分段数) F=2 F 1 F 3 =3F F =IF (I 为中间任意点) 2 1 I 1 四、 半点( 5 米桩)正矢的计算: a) ZH 点后半点正矢的计算: F 后=25/48*F 1 因为 ZH 点正矢 f 0=f 1/6, 很小一般为 1~2MM ,其前半点很小(小于 1MM )因此不作计算。 b) HY (YH )点前半点计划正矢的计算 F 前 =1/2{[L 3 3 ]/6R L 0+[5L 0+25]/2R}- 3 0 +(L 0-15 ) (L 0-5 ) /6R L 0 c) HY (YH )点后半点计划正矢的计算 F 后=1/2{[ (L 0-5 ) 3 -L 3 0 ]/6R L 0+[5L 0+175]/2R} d) 中间点( 5 米桩)正矢的计算

曲线半径、弦长、正矢之间的关系: 当 时, (mm ) 当 时, (mm ) 式中 —圆曲线正矢(mm ) —圆曲线半径(m ) 现场正线曲线取弦长为20 m 计算正矢值。 现场站线曲线取弦长为10 m 计算正矢值。 (一)圆曲线上各测点计划正矢 圆曲线计划正矢 (mm ) 圆曲线始终点的计划正矢 (mm ) (二)缓和曲线正矢是从直线往圆曲线方向逐渐由小变大的,由直缓点向缓圆点方向变化的大小,叫缓和曲线的正矢递增率。 1.缓和曲线始终点计划正矢 R L f 82 = m L 20=R f 50000=m L 10=R f 12500=f R R f c 50000 =2 c )(f f =终始()() () N f f c N 一端缓和曲线分段数 圆曲线计划正矢缓和曲线的正矢递增率= () 6 N f )(f 缓和曲线正矢递增率 缓和曲线始点正矢始 = () 始 终 缓和曲线始点正矢 缓和曲线终点正矢 f f )(f c -=

2.缓和曲线中间各测点计划正矢 式中 —缓和曲线中间各测点的计划正 矢( ); —测点距缓和曲线始点的段数 —缓和曲线的正矢递增率 【例题】 已知曲线半径R=300m ,缓和曲线长为70 m (如图3所示)求缓和曲线上各测点计划正矢值。 【解】 mm mm mm mm 12 345678 HY QZ YH HZ 缓和曲线中间各测点的计划正矢为 N i i f N f =i f 1,21-=N i ,i N N f 167 300 5000050000≈== R f c ()()24 7 167 ≈== N f f c N 一端缓和曲线分段数 圆曲线计划正矢()4 6 246 == = N f )(f ZH 始 正矢 直缓点 ()1634167=-=-=始终 正矢缓圆点f f )(f HY c

浅谈高速公路曲线段超高加宽计算方法

浅谈高速公路曲线段超高加宽计算方法 (测绘公司常建增邓少锋) 摘要: 高速公路主线和互通立交的超高过渡及加宽方式,由于形式较多、计算较为繁琐,就当前高速公路测量计算中的应用情况,对高速公路缓和曲线段超高方式和加宽方式,提出了计算的基本思路及数据处理方法。 关键词: 高速公路曲线超高路拱横坡曲线加宽 平曲线超高及加宽示意图:

第一节:路拱及超高 1.1 为了利于路面横向排水,将路面做成由中央向两侧倾斜的拱形,称为路拱;路拱的形式由抛物线形、线性比例、折线形等,高速公路采用的路拱横坡是以线性比例方式。 1.2为抵消车辆在曲线路段上行驶时所产生的离心力,将路面做成外侧高于内侧的单向横坡的形式,这就是曲线上的超高,超高在圆曲线段为全超高,超高在缓和曲线上是逐渐变化的超高过渡。 第二节:超高缓和段的确定 超高缓和段的形式; 2.1 无中央分隔带的公路超高过渡段 (1)绕路面未加宽时的内侧边缘旋转,简称绕内边轴转; (2)绕路面未加宽时的中心线旋转,简称绕中轴旋转; (3)绕路面未加宽时的外侧边缘旋转,简称绕外边轴转; 如图所示: 绕内边轴旋转: a:由双向路肩横坡i0变成双向路拱横坡i1; b:由双向路拱横坡i1变成单向路拱横坡i1; c:由单向路拱横坡i1变成单向超高横坡ib; 绕中轴旋转: a:由双向路肩横坡i0变成双向路拱横坡i1;

b:由双向路拱横坡i1变成单向路拱横坡i1; c:由单向路拱横坡i1变成单向超高横坡ib; 2.2 有中央分隔带公路超高过渡段 a. 绕中央分隔带的中心旋转: b. 绕中央分隔带两侧边缘线旋转; c.绕各自行车道中线旋转 如图所示: 2.3 确定外侧车道超高缓和段最小长度为: Lc=B (ib+il)/p;式中B 为旋转轴至右侧路缘带外侧边缘的宽度,即行车道宽度+ 左侧路缘带宽度+ 右侧路缘带宽度,m;ib为路面超高横坡度, % ;il为路拱横坡度, %;p 为外侧车道的超高渐变率,即旋转轴与右侧路缘带外侧边缘之间的相对坡度(p ≥1/ 330) 。因为内侧车道超高缓和段的长度与外侧车道的相等(也为Lc) ,故内侧车道的超高渐变率为:p=B (ib-il)/Lc 。 2.4确定临界长度:

曲线计划正矢的计算 一、计算方法 1、圆曲线计划正矢的计算 f c=L2/8R 式中:L----弦长,一般为20m,当曲线状态不良为确保曲线圆顺,增加正矢点时,为10m; f c----圆曲线正矢(mm); R----曲线半径(m)。 当L=20m时,f c=L2/8R=20*20/8R=50000/R; 当L=10m时,f c=L2/8R=10*10/8R=12500/R; 2、缓和曲线计划正矢的计算 (1)缓和曲线正矢递增率 f s= f c/n 式中:f c----圆曲线正矢(mm); n----缓和曲线的分段数,其值为l0/λ, 其中l0为缓曲长,λ为测点间的距离,一般为10m。 (2)缓和曲线各点的计划正矢 缓和曲线始点0点(ZH)点的正矢f0=f s/6 缓和曲线第1点的正失f1=f s 缓和曲线第2点的正失f2=2f s 缓和曲线第3点的正失f3=3f s 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 缓和曲线终点(HY)的正矢f hy=f c- f0 3、测点不在曲线始、终点时计划正矢的计算 前述缓和曲线和圆曲线的长度都假定是10m的整数倍,但在实际工作中,缓和曲线的长度一般都设置成10m的整数倍,而圆曲线的长度一般都不是10m的整数倍,因此第二缓和曲线的始、终点就不可能恰好落在测点上。这样缓和曲线始、终点左右相邻测点的计划正矢,都要作为一种特殊情况另行计算。 (1)第二缓和曲线始点(HZ)左右邻点计划正矢的计算 HZ不在测点上,位于缓和曲线上的n点和直线上的n+1点之间,n点距HZ点的距离为b,n+1距HZ点的距离为a,相应的正矢分别为f n和f n+1,λ为测点间的距离,等于弦长的一半,a+b=λ,则: f n=1/6 f s[(1+b/λ)3-2(b/λ)3] f n+1=1/6 f s(b/λ)3 (2)第二缓和曲线终点(YH)左右邻点计划正矢的计算 第二缓和曲线终点(YH)不在测点上,位于圆曲线上的n点和缓和曲线上的n+1点之间,n点距YH点的距离为a,n+1点距YH点的距离为b,相应的正矢分别为f n和f ,则: n+1 f n = f c-1/6 f s(b/λ)3 f n+1= f c-1/6 f s[(1+b/λ)3-2(b/λ)3] (3)第二缓和曲线上其他各点计划正矢的计算 第二缓和曲线上其他各点计划正矢,可根据各点正矢与其距终点HZ距离成直线比例的关系,按下式求取: f i= f c/ l0*l i 式中:f i----缓和曲线上距HZ点为l i的测点正矢;