物理实验的不确定度表示和计算方法

- 格式:doc

- 大小:151.50 KB

- 文档页数:7

对同一量,进行多次计量,然后算出平均值。

对于偏离平均值的正负差值,就是其不确定度。

其差值越大,则计量的不确定度就越大。

在数理统计学上,一般用方差(S)来表示:S^2={(x1-X)^2+(x2-X)^2+(x3-X)^2……+(xn-X)^2}/(n-1)。

注:X为平均值,n为测量的次数。

方差越大,其不确定度则越大;方差越小,其不确定度就越小。

交谈中请勿轻信汇款、中奖信息、陌生电话,勿使用外挂软件。

侯 8:07:05评定与表示测量不确定度的步骤可归纳为1) 分析测量不确定度的来源,列出对测量结果影响显著的不确定度分量。

2)评定标注不确定度分量,并给出其数值 ui 和自由度vi 。

3)分析所有不确定度分量的相关性,确定各相关系数ρij 。

4)求测量结果的合成标准不确定度,则将合成标准不确定度uc 及自由度v . 5)若需要给出展伸不确定度,则将合成标准不确定度uc 乘以包含因子k ,得展伸不确定度 U=kuc 。

6)给出不确定度的最后报告,以规定的方式报告被测量的估计值y 及合成标准不确定度uc或展伸不确定度U ,并说明获得它们的细节。

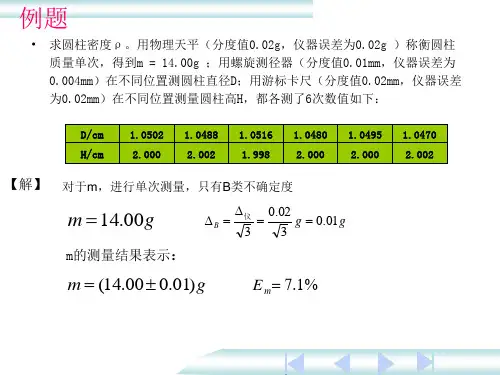

根据以上测量不确定度计算步骤,下面通过实例说明不确定度评定方法的应用。

按照中华人民共和国国家计量技术规范《测量不确定度评定与表示》JJF1059—1999,不确定度的评定方法可归纳为A 、B 两类。

1.1 标准不确定度的A 类评定在重复性或复现性条件下对被测量X 进行了n 次测量,测得n 个结果i x (i = 1,2,… n ),被测量x 真值的最佳估计值是取n 次独立测量值的算术平均值:∑==ni ix n x 11(1-2-1)由于测量误差的存在,每一个独立测量值i x 不一定相同,它与平均值之间存在着残差x x i i -=)(υ表征测量值分散性的量——实验标准偏差为:1)()(21--=∑=n x xx s ni ii(1-2-2)标准差的上述计算与i x 的分布无关。

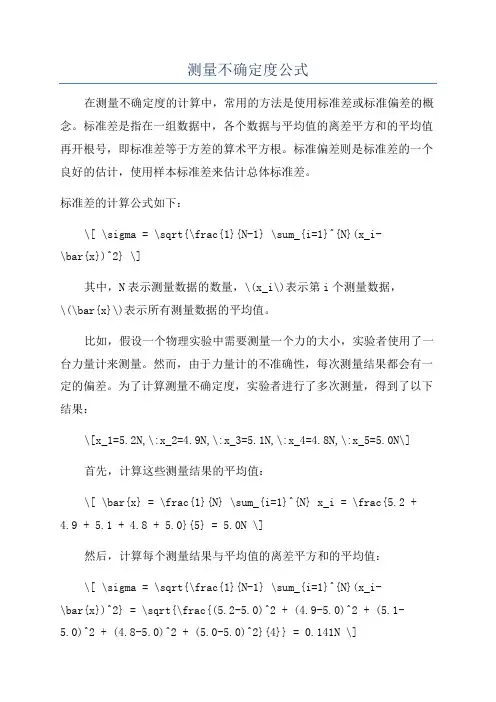

测量不确定度公式在测量不确定度的计算中,常用的方法是使用标准差或标准偏差的概念。

标准差是指在一组数据中,各个数据与平均值的离差平方和的平均值再开根号,即标准差等于方差的算术平方根。

标准偏差则是标准差的一个良好的估计,使用样本标准差来估计总体标准差。

标准差的计算公式如下:\[ \sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N}(x_i-\bar{x})^2} \]其中,N表示测量数据的数量,\(x_i\)表示第i个测量数据,\(\bar{x}\)表示所有测量数据的平均值。

比如,假设一个物理实验中需要测量一个力的大小,实验者使用了一台力量计来测量。

然而,由于力量计的不准确性,每次测量结果都会有一定的偏差。

为了计算测量不确定度,实验者进行了多次测量,得到了以下结果:\[x_1=5.2N,\:x_2=4.9N,\:x_3=5.1N,\:x_4=4.8N,\:x_5=5.0N\]首先,计算这些测量结果的平均值:\[ \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i = \frac{5.2 + 4.9 + 5.1 + 4.8 + 5.0}{5} = 5.0N \]然后,计算每个测量结果与平均值的离差平方和的平均值:\[ \sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N}(x_i-\bar{x})^2} = \sqrt{\frac{(5.2-5.0)^2 + (4.9-5.0)^2 + (5.1-5.0)^2 + (4.8-5.0)^2 + (5.0-5.0)^2}{4}} = 0.141N \]因此,测量不确定度为0.141N。

为了更直观地表示测量结果的可靠性,通常会使用置信区间来表示测量不确定度。

置信区间是指在统计学意义下,在一定置信水平下,测量结果的变动范围。

其中,常用的置信水平有95%和99%。

对于95%的置信水平,通常使用两倍的标准差来表示置信区间。

动量守恒定律实验不确定度计算公式好的,以下是为您生成的文章:咱们在物理的世界里遨游,经常会碰到各种各样神奇的定律和实验,其中动量守恒定律那可是相当重要的一块基石。

而今天咱们要聊的,就是跟动量守恒定律实验紧密相关的不确定度计算公式。

先来说说啥是不确定度。

简单点说,就是咱们在做实验的时候,得到的结果不是百分百准确的,总有那么一些小误差,不确定度就是用来衡量这些误差大小的。

那在动量守恒定律实验里,不确定度计算公式到底是咋来的呢?咱们一步一步来。

比如说,在实验中测量物体的速度、质量这些物理量,可这些测量值都不可能是绝对精确的。

我记得有一次在课堂上给学生们做这个实验,那场面真是热闹非凡。

我们用了一个简单的气垫导轨装置,让两个滑块在上面碰撞。

当时有个小组,测量速度的时候特别认真,眼睛紧紧盯着光电门的示数,手还不停地记录着数据。

可到最后计算的时候,发现结果和理论值相差有点大。

这可把他们急坏了,一个个抓耳挠腮,不知道问题出在哪。

后来经过仔细检查,发现是测量滑块质量的时候,天平没有调零,导致质量数据有偏差。

这就像盖房子地基没打好,上面再怎么努力也白搭。

所以说,测量过程中的每一个小细节都可能影响最终的结果。

而不确定度计算公式,就是要把这些可能的误差都考虑进去。

咱们常见的不确定度计算公式,通常会涉及到测量物理量的标准差、仪器的精度等等。

比如说测量速度的不确定度,可能就和光电门的响应时间、测量次数有关。

就像刚才那个实验,假设我们测量速度的时候,光电门的响应时间有一定的波动,测量了多次的数据分别是 v1、v2、v3……vn,那平均速度就是(v1 + v2 + v3 + …… + vn)/ n 。

而速度的不确定度,就可以通过计算这些数据的标准差来得到。

再来说说质量的不确定度,如果用天平测量,天平本身的精度就会对结果产生影响。

假如天平的最小分度值是 0.1g,那测量出来的质量就可能在 ±0.1g 的范围内有误差。

总之,动量守恒定律实验的不确定度计算公式,就是要把实验中各种可能的误差来源都综合考虑,让我们对实验结果有一个更准确、更可靠的评估。

大学物理实验中测量不确定度的评定方法

在大学物理实验中,测量不确定度是一项重要的任务。

不确定度

的评定方法在测量精度和准确度评估中起着至关重要的作用,以便识

别物理实验数据中的任何可能源导致的误差。

测量不确定度的评定,

可归纳为两个步骤:步骤一,识别影响测量结果的因素;步骤二,应

用不同方法子测量不确定度。

首先,确定可能影响测量结果的因素是评估不确定度的关键。

不

同的物理实验可能存在不同的变量,需要分析和识别的变量可以是无

量纲变量,比如电流、电压、时间间隔以及定量变量,如温度、湿度、压力等。

通过分析实验中所有可能影响结果的变量,可以找出误差的

源头,有助于提高测量精度。

其次,在确定影响测量结果的变量的基础上,可以采用不同的方

法来评估不确定度,并可以尝试多种评估方法,以更准确地衡量不确

定程度。

比如,可以分析设备的精度,采用估算的统计方法,以及采

用假设检验。

这些方法的使用可能会受到实验条件的限制,但是,一

旦选定了合适的方法,就可以得到非常准确的反馈,有助于准确衡量

物理实验中的不确定度。

总之,大学物理实验中测量不确定度的评定方法,主要有:识别

影响结果的变量,以及确定的基础上,选择合适的测量方法衡量不确

定程度。

只有经过科学的分析和准确的测量,才能准确衡量物理实验

数据中的不确定度。

相对不确定度的计算公式

相对不确定度计算公式:Ur=u/y。

u是标准不确定度,y可以是测量值,或测量结果的算数平均值,或公认标准值,或理论值。

相对不确定度概述

相对不确定度,物理学中经常求算以减小误差的方法。

相对不确定度指合成标准不确定度的相对值,记为Ur。

Ur=u/y。

u是标准不确定度,y可以是测量值,或测量结果的算数平均值,或公认标准值,或理论值。

标准不确定度是用标准偏差表示的测量不确定度。

相对不确定度含义

不确定度与被测量值之比。

所属学科:电力(一级学科);电测与计量(二级学科)。

相对不确定度:指合成标准不确定度的相对值,记为Ur。

物理实验技术中的数据处理与不确定度评估方法数据处理和不确定度评估是物理实验中至关重要的环节,它们对实验结果的准确性和可靠性起着决定性的作用。

本文将探讨物理实验技术中的数据处理方法和不确定度评估方法,以及它们在实验研究中的应用。

一、数据处理方法1. 有效数字和四舍五入在数据处理中,我们需要确定有效数字的位数,以确保数据的准确度和可靠性。

有效数字是指一个数字中确实的数字和估计的数字,例如,对于测量到的数值6.723,有效数字为四位,因为小数点后的数字是估计的。

在处理数据时,我们通常使用四舍五入的方法来确定有效数字的位数,确保数据的准确性。

2. 平均值和标准差在物理实验中,我们通常进行多次测量来获取更加准确的结果。

计算测量数据的平均值可以减小测量误差,提高数据的可靠性。

平均值的计算公式为数据之和除以测量次数。

另外,标准差是评估数据的离散程度的指标,表示数据的分散程度。

标准差越小,数据的可靠性越高。

3. 异常值的排除在实验测量中,可能会出现一些异常值,即与其他数据明显不符合的极端数值。

这些异常值可能会对结果产生较大的影响,因此我们需要对其进行排除。

一种常用的方法是通过判断是否与其他数据的差异超过两倍标准差来排除异常值,以确保结果的准确性。

二、不确定度评估方法1. 绝对误差和相对误差在物理实验中,我们很难完全避免测量误差的出现,这些误差会导致实验结果与真实值存在一定的偏差。

绝对误差是指测量结果与真值之间的差异,而相对误差则是绝对误差与真值的比值。

通过评估绝对误差和相对误差,我们可以了解实验结果的准确性和可靠性。

2. 系统误差和随机误差在实验测量中,误差可分为系统误差和随机误差。

系统误差是由于仪器、环境等因素引起的,它会导致测量结果偏离真实值的方向一致。

随机误差是由于测量精度的限制和实验条件的变化引起的,它会导致测量结果在一定范围内波动。

评估和控制系统误差和随机误差是减小不确定度的关键。

3. 不确定度的计算不确定度是评估测量结果的精确程度的指标,它可以通过多种方法进行计算。

有效数据与不确定度及数据处理1 有效数字任何一个物理量,其测量结果或多或少的存在着误差, 为了准确地表达测量数值, 并反映测量值的精确程度,规定测量数据(或测量结果) 必须以有效数字来表示.目前物理实验教材中常见的有效数字定义如下:测量结果中所有可靠数字和一位存疑(或欠准) 数字统称为有效数字,即“有效数字= 测量结果中全部可靠数字+ 1 位”。

有效数字的位数:可靠数字的位数加上存1位存疑数字即是有效数字的位数,如用卷尺测量人体身高的测量值为173.83cm ,173.8 cm 是可靠数字,其位数是4位,0.03cm 是存疑数字,那这个有效数字的位数为5位。

单位的变化不改变有效数字的位数。

173.83cm 变换单位变为0.0017383km ,因此0.0017383km 有效位数仍位5位。

41.7310⨯m ,其值虽然等于17300m ,但有效位数还是3位。

有效数字位数的意义:对于同一个物理量进行测量,其有效数字位数越大,代表测量精度越高。

有效数字的运算规则:(1) 在加减法运算中,运算后的末位,应当和参加运算各数中最先出现的可疑位一致。

(2) 乘除法运算后的有效数字位数,可估计为和参加运算各数中有效数字位数最少的相同。

(3) 三角函数、对数值的有效数字 测量值X 的三角函数或对数的位数,可由X 函数值与X 的末位增加1个单位后的函数值相比较去确定如:'4326x =,求sin ?x =由计算器算出:'sin 43260.687510='sin 43270.687721=由此可知应取 's i n 43260.6875=(4) 物理公式中有些数值,不是实验测量值,不必考虑位数。

(5) 对数运算时,首数不算有效数字,首位数是8或9的m 位数值在乘除运算中,计算有效数字位数时,可多算一位。

(6) 有多个数值参加运算时,在运算中应比按有效数字运算规则定的多保留一位,以防止由于多次取舍引入计算误差。

多个砝码不确定度计算公式在物理实验中,我们经常需要测量物体的质量,而砝码是常用的工具之一。

然而,在使用砝码进行测量时,我们需要考虑到砝码本身的质量不确定度对测量结果的影响。

当使用多个砝码进行测量时,不确定度的计算就变得更加复杂。

本文将介绍多个砝码不确定度的计算公式,并探讨其应用。

首先,我们需要了解什么是不确定度。

不确定度是用来表示测量结果的不确定程度的指标,通常用标准偏差或标准误差来表示。

在使用砝码进行测量时,砝码的质量不确定度会对测量结果产生影响。

当使用多个砝码进行测量时,每个砝码的不确定度都会对最终结果产生影响,因此需要进行合理的计算。

对于使用多个砝码进行测量的情况,我们可以使用以下的不确定度计算公式:\[ u_{\text{total}} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2} \]其中,\( u_{\text{total}} \)表示总的不确定度,\( u_1, u_2, \cdots, u_n \)分别表示每个砝码的不确定度。

这个公式的推导可以通过考虑每个砝码的不确定度对最终结果的影响来进行。

假设我们使用两个砝码进行测量,分别为\( m_1 \)和\( m_2 \),它们的质量不确定度分别为\( u_1 \)和\( u_2 \)。

测量结果可以表示为:\[ m = m_1 + m_2 \]根据不确定度的传播规则,我们可以得到总的不确定度为:\[ u_{\text{total}} = \sqrt{(\frac{\partial m}{\partial m_1} u_1)^2 + (\frac{\partial m}{\partial m_2} u_2)^2} \]化简后即得到上述的不确定度计算公式。

在实际应用中,我们需要根据实际情况来选择合适的不确定度计算公式。

例如,在使用不同精度的砝码进行测量时,我们需要考虑到砝码的精度对测量结果的影响。

此时,我们可以使用加权平均的方法来计算总的不确定度,即:\[ u_{\text{total}} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} w_i^2 u_i^2} \]其中,\( w_i \)表示每个砝码的权重,可以根据砝码的精度来确定。

使用物理实验技术测量不确定度的步骤在物理实验中,测量结果的准确性和可靠性对于得到科学结论至关重要。

而要确保实验结果的准确性,我们需要考虑到测量过程中的不确定度。

不确定度是指测量结果与所测量物理量的真值之间的差异范围,通过合理评估和控制不确定度,可以提高测量结果的可靠性和精确性。

下面将介绍使用物理实验技术测量不确定度的步骤。

第一步:明确所测量的物理量及其定义在进行测量之前,首先要明确所要测量的物理量是什么,例如长度、时间或质量等。

同时,还需要了解该物理量的定义和相关的量纲。

第二步:选择适合的测量方法和仪器针对所要测量的物理量,选择合适的测量方法和仪器是保证精确度和准确度的关键。

在选择仪器时,需要考虑仪器的灵敏度、分辨率以及最大测量范围等因素。

第三步:进行预实验在正式进行实验之前,进行一些预实验可以帮助我们更好地了解实验过程中可能会出现的问题,掌握实验装置的使用方法,以及初步估计不确定度的范围。

通过预实验可以对实验设计进行优化,并规避一些系统性误差。

第四步:确定不确定度的来源在实验中,不确定度来自多个方面,包括实验仪器的分辨率、人为误差、环境因素以及基本物理量测量值的不确定度等。

因此,我们需要明确所有可能影响测量结果的因素,并进行全面的分析。

第五步:评估不确定度在确定不确定度的来源后,需要对各项影响因素进行定量评估。

通过统计分析或者从经验上估计每个因素的不确定度,将其转化为标准差或扩展不确定度来评估整体的测量不确定度。

第六步:控制和减小不确定度为了提高测量结果的可靠性和准确性,我们需要采取一些措施来控制和减小不确定度。

例如在实验过程中,可以尽量减少人为误差、规避系统性误差,以及提高测量仪器的精确度和分辨率等。

第七步:进行数据处理在完成实验测量后,我们需要对所得到的数据进行处理和分析,以得到尽可能准确的测量结果。

常用的数据处理方法包括平均值计算、最小二乘法等。

同时,我们还要考虑到数据处理过程中引入的额外不确定度,并进行相应的修正。

物理实验的不确定度表示和计算方法摘要本文在分析物理实验中引入不确定度必要性的基础上, 介绍了不确定度的有关概念, 提出了不确定度的表示和计算方法。

关键词物理实验; 不确定度; 置信概率0 引言在物理实验中总是通过各种测量方法和测量仪器对各个物理量进行测量, 但如何对测量结果的可靠性进行评价, 一直是测量和数据处理环节的重要问题。

过去的传统方法是用测量误差来评定测量结果的可靠性, 而测量误差定义为测量值与真值之差, 由于真值是永远也测不到的, 所以测量误差也是一个不可知量, 即用测量误差来评定测量结果的可靠性是不科学的。

1980 年国际计量局提出了关于实验不确定度表示的建议书《R ecomm endation INC-1C19980》, 1992 年发表了《测量不确定度表示法指南》, 在世界范围内开展了用不确定度来评价测量结果的推广和使用。

在此基础上, 国际理论与应用物理联合会与国际标准化组织( ISO) 等7 个国际组织联合颁发了《国际通用计量学基本术语》)之后,对物理教学中有关误差分析和数据处理方法提出了新的要求。

在于某一个量值范围内的评定, 它反映了可能存在的误差分布范围, 其大小给出了测量结果可信程度的高低。

不确定度实际上具有非常明确的含义, 它具有确定的量值, 其量纲与被测量的量纲相同, 但通常总是联系于一定的概率。

不确定度一般含有多个分量, 但按其数值的评定方法可归并成两类:A 类分量: 由测量列的统计分析评定的不确定度分量, 即随机误差分量, 用△表示。

B 类分量: 由非统计方法评定的不确定度分量, 即未定系统误差分量, 用△表示。

合成不确定度: 为A 类分量和B 类分量按方差合成原理进行合成, 用u 表示可写为u=∑△+∑△(1)总不确定度 ( 展伸不确定度) : 将合成不确定度u 乘以一个与置信概率有关的包含因子K , 则得总不确定度, 用U 表示, U = K u。

2 不确定度的表示2. 1 平均值是测量值的最佳值一般情况下, 单位误差间隔内出现某误差值的概率密度函数f ( x ) 可表示为f ( x ) = 1 ·e- ∞< X < ∞1991年我国推出了《国家计量技术规范JJ G1027-912no( 2)测量误差及数据处理》,规定测量结果的最终表示形式用总不确定度或用其相对值相对不确度表示。

至此, 推广与使用不确定度表示是物理学研究和教学式中o=∑( X -X )nn→∞n 中的必然趋势, 掌握不确定度的基本概念和简单的称为标准差, 反映一列测量数据的离散程度。

计算方法, 是对理工科物理实验教学的基本要求。

1 不确定度的概念由于lim1 ∑n( X - X) = 0 ( 3)不确定度概念表示被测量的真值以较大概率存固有X = li m 1∑X = X - ( 4) 即在系统误差忽略的情况下, 测量的平均值等 于真值。

但实际测量不可能是无限次, 既使是有限 次的测量, 测量值的平均值最接近真值, 即平均值是测量值的最佳值。

=1ex p - 12. 2 平均偏差和标准偏差2no 2o由于物理量的真值 X 是不可知的, 不能用上 式计算标准误差, 而采用平均值代替真值, 各测量= 0. 683 ( 10)如对 ( 9) 式在区间 〔µ-2o , µ+ 2o 〕积分, 则有值与平均值之差 ( v = X - X - ) 称残差, 用残差计算P =F ( x )的平均偏差是平均误差的最佳描述, 其公式为1- 1 2∑ ( X - X - ) 2no测量列平均偏差 t =n ( n - 1)( 5)= 0. 955( 11)对 ( 9) 式在区间 〔µ- 3o , µ+ 3o 〕积分, 得∑ ( X - X - ) P =F ( x ) 平均值的平均偏差 t=n n - 1( 6)1=ex p- 1 用残差计算的标准偏差是标准误差的最佳描述, 其 2no2o公式为测量列的标准偏差 S =∑∑( X - X - )n - 1(7)( X - X - )= 0. 997 ( 12)( 10) 、( 11) 和 ( 12) 式分别表示, 当一组测量值的 标准偏差为 o 时, 则这一组测量值中任一次测量值 X 的偏差 V 落在 µ±o 的区间的可能性为 68. 3% , 落在 µ±2o 区间的可能性是 95. 5% , 落在 µ±o 区 间的可能性是 99. 7%, 这三个百分数就是我们常用 平均值的标准偏差 S =n ( n -1)(8)=S= \ ( x -的三个置信概率。

究竟是采用平均偏差还是标准偏差来估算误差更为合适, 主要根据国家计量规范的要求和数值计算的方便性, 计算结果在表征测量列离散程度的有效性、精密性等综对于物理实验中的有限次测量, 一般为5—10次, 这时测量结果偏离正态分布, 而服从t 分布。

A类不确定度可由贝塞尔公式求出-合考虑, 结果表明, 用标准偏差估算误差更为合适。

2. 3 A 类不确定度A 类不确定度为随机误差分量, 是由随机变量的概率分布决定。

当随机变量呈离散型时, 其概率分布是多种多样的, 最主要的有二项分布、多项分布、泊松分布、均匀分布、x 分布、F 分布、正态n-1考虑到在一组等精度测量值中, 算术平均值比任何一次测量值的可靠性都高, 为测量值的最佳值, 由误差理论可知, 算术平均值的偏差S与一组测量值的标准偏差S有如下关系:-分布和t 分布, 每种分布都有自己的概率密度函数,彼此相差很大。

但当随机变量呈连续型时, 即测量S=S=n\ ( x -x )n ( n-1)( 13)次数趋于无穷, 则这些分布都趋向于正态分布( 高斯分布) , 所以我们可以认为大量的测量误差接近正态分布。

由于正态分布理论完善, 计算公式简便, 在再考虑到t 分布当n→∞时的极限是正态分布而采取的适当修正, 即6= tS=tS ( 14)n多种分布规律中最具典型性, 是误差理论中运用最多的具体分布规律, 所以我们可以采用正态分布加修正的方法来表示A 类不确定度。

对于正态分布的分布函数F ( x ) 有式中t为置信因子, 与置信概率有关。

为了与世界上大多数工业化国家所广泛采用的约定概率一致, 我国国家计量规范亦取约定概率p=0.95,则可取t/n≈1(见下表),即有F ( x ) =12no d x(9)6= S ( p = 0. 95)式中µ为x 的期待值 ( 实数) , o 为标准差( 大于0 的实数) , x 为随机变量分布区间e如对 ( 9) 式在区 间 〔µ- o , µ+ o 〕积分, 则有表 p = 0. 95 时的因子 ( t / n )P = F ( x )测量次数 n 4 5 6 7 8 9 10 15 20 ∞t / n1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.n6≤n ≤10 时,n ≥10 时,近似值1. 1.t n t n nU = d U ,其中 U = S + 6 6x36 长 春 大 学学 报 第 9 卷2. 4 B 类不确定度B 类不确定度为未定系统误差分量, 不能够用佳值—算术平均值y-= f ( x -) 统计方法评定, 一般可根据经验和其它信息进行估 而测量结果的不确定度为 计, 在物理实验中, 只考虑由仪器误差所带来的 B类分量。

如 B 类分量的误差限为 6 , 则 B 类不确定度由下式得出d x当 y = f ( x , x , x ) 时, 测量结果的总不6= K6( 15)C式中 K 为与置信概率有关的置信因子, C 为置信U =6U6x U +6U 6xU + + 6U U系数。

K 在 p = 0. 95 置信概率时, 通常取K = 1. 95≈2其中 U = S + 6, U =S + 6,其结果表达式为对于 C 值的选取, 如仪器误差服从均匀分布,C 值取 3 ; 如仪器误差服从正态分布, C 值取3, 物4 结 论y = -y ±U理 实验教学中仪器误差分布一般不 知道, C 可取3 , 这时6= 26/ 3 ≈6 ( p = 0. 95) 2. 5 总不确定度 ( 展伸不确定度)将 A 类不确定度分量和 B 类不确定分量在高 置信概率 p = 0. 95 条件下进行方和根合成, 即得总 不确定度U =6+ 6= S + 6对于受多个误差来源影响的直接测量量, 其测 量结果的总不确定度, 用下式表示:引入不确定度表示是物理实验教学内容改革的重要方面, 不确定度概念和体系的发展也是计量科学的一个重要进展, 是测量结果评定和表示国际标准化和规范化的重要体现。

不确定度的概念和体系是在现代误差理论发展的基础上建立和完善的。

不确定度和误差是两个不同的概念, 又都是由于测量过程的不完善性引起的。

不确定度是对测量结果可信度的合理的、科学的评定。

习惯上仍用误差来定性地描述理论和概念, 当要评定测量结果的精确度和计量器具的精度时, 就应当采用不确定度来描述。

U=∑S+∑6测量结果的表达式为参考文献1 朱鹤年. 物理实验研究. 北京: 清华大学出版社,1990.X=X-±U3 间接测量结果的不确定度计算方法在间接测量中, 测量量y 是直接测量量x 的函数。

即y = f ( x ) , 首先仍是求出间接测量量y 的最12~432 朱永生. 实验物理中的概率和统计. 北京: 科学出版社,1991. 1093 李惕碚. 实验的数学处理. 北京: 科学出版社, 1980. 39Expression and Calculation of uncertainty in physicalexperimentsZhu L i H an Ye Zhou J ing Zhang Baolin Faculty o f Basic science Studies, Chang chun University, Changchun 130022Abstract T his paper explains the fact that it is necessary to intro duce uncertainty in physical ex periments, presents the rele- vant concepts of uncertaint y, and puts forward the ex pression and calculatio n of uncertaint y.Key words uncertainty; physical experiment; confidence level。