著名画家李青松最崇拜的古人是北宋山水画大师郭熙(全文)

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:7

郭熙《早春图》解读(附高清细节)一﹑(郭熙)生平:玉堂昼掩春日闲,中有郭熙画春山郭熙:字淳夫,河阳温县(今河南孟州市)人,世称“郭河阳”。

目前被研究界认同的郭熙生卒年,推测大致生于宋真宗咸平年间(998-1003 年)卒于哲宗元祐二年(1087 年)以后,享八十余高寿。

郭熙画像苏文绘北宋中后期最有影响的画家是继承李成传派的郭熙,但关于郭熙的生平资料却与他的声名相差悬殊,他在宋神宗时期以前的活动几乎是谜。

与郭熙同时的郭若虚在《图画见闻志》则提道:“郭熙,河阳温人,今为御书院艺学,工画山水寒林。

施为巧瞻,位置渊深。

虽复学慕营丘,亦能自抒胸臆,巨障高壁,多多益壮,今之世为独绝矣。

”郭熙的家乡温县位于河南北部,此地有黄河及太行之胜景,而郭熙又爱好游历,胸富丘壑,故作画时灵感常如泉水般涌出,艺术上锐意创新,笔下能“得云烟出没峰峦隐显之态”表现“远近浅深,风雨明晦,四时朝暮之所不同”,从中表现富有魅力的优美意境,因而以“布置笔法,独步一时”。

享名于京洛一带的民间画家郭熙,于宋仁宗时期(1023-1063 年)入翰林图画院,宋神宗时(1067-1085 年)擢升为得宠的待诏。

当时的京城官员吴充(1031-1080 年)、邵亢(1041-1074 年)等都曾请郭熙作画。

传说他作画速度极快,“一挥而成”。

根据郭熙之子郭思的《林泉高致·画记》所记,因为宋神宗喜爱郭熙画风,所以内廷之中由郭熙图绘壁面、屏风的记录屡见不鲜。

郭熙在朝堂之上绘制的大幅壁画以及屏风,以学士院(玉堂)内的作品《春江晓景》流传最广。

学士院,是皇帝秘书处,有翰林学士轮值其中以方便皇帝随时宣诏。

学士院在元丰年间搬移到枢密院后方时,邀请郭熙作屏风画。

郭熙所画的《春江晓景》完成后,成为翰林学士们每日上朝时的陪伴之物,所以士人们也经常将这幅画写入他们的诗文之中。

苏轼在《郭熙画秋山平远》中写道:“玉堂昼掩春日闲,中有郭熙画春山。

鸣鸠乳燕初睡起,白波青嶂非人间。

小议画家郭熙作者:张仕军来源:《成才之路》2010年第11期郭熙(约1020~约1100年),字淳夫,北宋河阳(今河南温县)人,世称“郭河阳”。

他出生在一个家庭贫寒的普通百姓之家,自幼酷爱绘画,凭着自己在绘画上的天赋与勤奋学习,虽然没有名师指导,成年后已经名满乡里。

《林泉高致集·序》记载:少从道家之学,吐故纳新,平游方外,家世无画学,盖天性得之,遂游艺于此以成名。

北宋时统治阶级极重用文人儒士,自宋太宗起几乎历代皇帝都有文艺书画的爱好。

北宋初期承袭了五代后蜀和南唐翰林图画院之制,设立画院,罗致天下画家,奖励画艺,并给画家以优厚待遇,视其才能高下分别授予待诏、艺学、学生等不同职位。

有一次,当朝的重臣富弼,巡视河阳时,听说了郭熙在绘画方面的才能,非常赏识他,就把他带到了当时的都城卞梁(今开封市),破格推荐,任职翰林图画院,初为艺学,后升为图画院最高职位待诏直长。

当时即称其“独绝”。

郭熙早年山水工致秀美,后师法李成,而不拘一法。

宋神宗曾把秘阁所藏名画令其详定品目,郭熙由此得以便览历朝名画,又通过长期对山川自然的敏锐观察与勤奋实践,兼收并览,广议博考,博采众长,逐渐形成了自己的风格。

继荆浩、关仝、范宽、李成之后把北方山水画派推向了新的水平,与李成并称“李郭”,与荆浩、关仝、范宽、董源、巨然并称五代北宋的山水画大师,成为北宋山水画家的杰出代表。

当时文人士大夫苏轼、黄庭坚、司马光等曾多次赋诗赞誉郭熙的画,苏轼赞其佳作曰:“玉堂昼掩春日闲,中有郭熙画春山。

鸣鸠乳燕初睡起,白波青嶂非人间。

”元好问评价说“山水家李成、范宽之后,郭熙为高品。

”明代吴宽诗曰:“宋人能画非等闲,郭熙绝艺如荆关。

御府收藏三十轴,玉堂犹自遗春山。

”郭熙所在的时代,我国的山水画正在走向宋代的成形时期,郭熙在实践和理论上对我国山水画都作出了重大贡献。

其创作鼎盛时期的代表作品《早春图》,用灵活的线条、笔墨勾勒出严谨的山石树木结构,“石似云根,圆润突起”,树木如鹰爪、蟹爪,松叶攒针。

诗中的郭熙山水画国学网中国的山水画,隋唐之前已见雏形,但更多是作为人物画背景出现的,造型手段以线为主,而构图,则往往“人大于山,水不容泛”。

五代、宋初的诸大家,接续唐人衣钵,把山水画提升到前所未有的高度,荆浩、董源、巨然、李成、范宽、关仝,无不以绝大的创造力拓展山水画的表现空间。

而郭熙,正是这一光荣的“北宋传统”中的最后一位大师。

(《林泉高致·前言》)《说郛》:郭熙,河阳人,宗李成,善得烟云出没、峰峦隐显之态。

尝论画山曰:“春山淡冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如沐,冬山慘淡而如睡。

”观其议论可知其画也。

郭熙是北宋神宗一朝最为显赫的御用画师,神宗对郭熙的画几近痴迷。

宫廷内外,到处都可见到郭熙的作品。

郭熙以及他的画风画作对画坛的影响,我们从下面几首诗中即可领略得到。

【宋】蒋重珍《题萧岳英常州朱氏画草虫卷》常州草虫天下奇,女郎新样不缘师。

未应好手传轮扁,便恐前身是郭熙。

【宋】文彥博《题郭熙画樵夫渡水扇》浅水深山一径通,樵夫涉水出林中。

可怜画笔多情思,写在霜纨一扇风。

【宋】王正己《题天开图书亭》夜来残暑鏖西风,秋声摵摵先井桐。

纤云四卷天开容,一碧万里磨青銅。

使君退食新凉逢,厌看凝寝香云浓。

领客欲送孤飞鸿,城隅高亭湿青紅。

旷野四望开心胸,前瞻江山胜而雄。

琉璃波光群玉峰,水墨正尔难为工。

天开地辟今古中,此景自若无初终。

天岂为我施新功,我心得之眼相从。

収入几席无遗踪,錦囊得助防诗穷。

李成郭熙將无同,抚掌一笑浮金钟。

【宋】苏辙《书郭熙横卷》凤阁鸾台十二屏,屏上郭熙题姓名。

崩崖断壑人不到,枯松野葛相攲倾。

黄散給舍多肉食,食罢起爱飞泉清。

皆言古人不复见,不知北门待诏白发垂冠缨。

袖中短軸才半幅,惨淡百里山川横。

岩头古寺拥云木,沙尾漁舟浮晚晴。

遥山可见不知处,落霞断雁俱微明。

十年江海兴不浅,满帆风雨通宵行。

投篙椓杙便止宿,买魚沽酒相逢迎。

归来朝中亦何有,包裹观阙围重城。

日高困睡心有适,梦中时作东南征。

眼前欲拟要真物,拂拭东绢付与汾阳生。

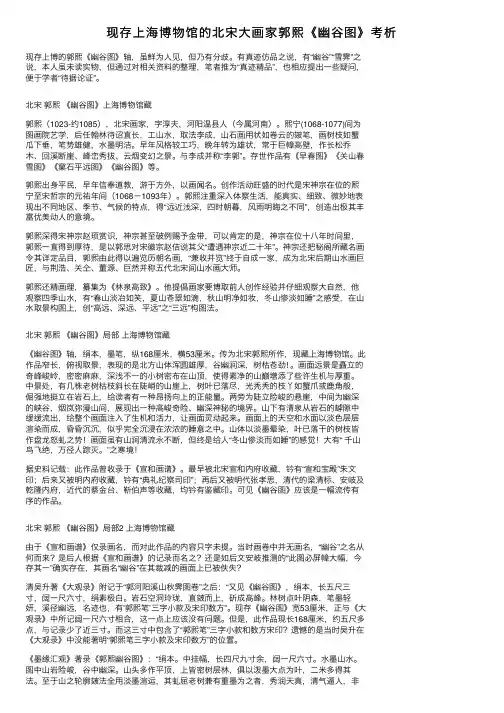

现存上海博物馆的北宋⼤画家郭熙《幽⾕图》考析现存上博的郭熙《幽⾕图》轴,虽鲜为⼈见,但乃有分歧。

有真迹仿品之说,有“幽⾕”“雪霁”之说,本⼈虽未读实物,但通过对相关资料的整理,笔者推为“真迹精品”,也相应提出⼀些疑问,便于学者“待据论证”。

北宋郭熙《幽⾕图》上海博物馆藏郭熙(1023-约1085),北宋画家,字淳夫,河阳温县⼈(今属河南)。

熙宁(1068-1077)间为图画院艺学,后任翰林待诏直长,⼯⼭⽔,取法李成,⼭⽯画⽤状如卷云的皴笔,画树枝如蟹⽠下垂,笔势雄健,⽔墨明洁。

早年风格较⼯巧,晚年转为雄状,常于巨幛⾼壁,作长松乔⽊、回溪断崖、峰峦秀拔、云烟变幻之景。

与李成并称“李郭”。

存世作品有《早春图》《关⼭春雪图》《窠⽯平远图》《幽⾕图》等。

郭熙出⾝平民,早年信奉道教,游于⽅外,以画闻名。

创作活动旺盛的时代是宋神宗在位的熙宁⾄宋哲宗的元祐年间(1068-1093年)。

郭熙注重深⼊体察⽣活,能真实、细致、微妙地表现出不同地区、季节、⽓候的特点,得“远近浅深,四时朝暮,风⾬明晦之不同”,创造出极其丰富优美动⼈的意境。

郭熙深得宋神宗赵顼赏识,神宗甚⾄破例赐予⾦带,可以肯定的是,神宗在位⼗⼋年时间⾥,郭熙⼀直得到厚待,是以郭思对宋徽宗赵佶说其⽗“遭遇神宗近⼆⼗年”。

神宗还把秘阁所藏名画令其详定品⽬,郭熙由此得以遍览历朝名画,“兼收并览”终于⾃成⼀家,成为北宋后期⼭⽔画巨匠,与荆浩、关仝、董源、巨然并称五代北宋间⼭⽔画⼤师。

郭熙还精画理,纂集为《林泉⾼致》。

他提倡画家要博取前⼈创作经验并仔细观察⼤⾃然,他观察四季⼭⽔,有“春⼭淡冶如笑,夏⼭苍翠如滴,秋⼭明净如妆,冬⼭惨淡如睡”之感受,在⼭⽔取景构图上,创“⾼远、深远、平远”之“三远”构图法。

北宋郭熙《幽⾕图》局部上海博物馆藏《幽⾕图》轴,绢本,墨笔,纵168厘⽶,横53厘⽶。

传为北宋郭熙所作,现藏上海博物馆。

此作品窄长,俯视取景,表现的是北⽅⼭体浑圆雄厚,⾕幽涧深,树枯苍劲! 。

北宋三大家暨郭熙山水作品赏析中国山水画发展脉络系列(3)两宋是中国绘画史上的一个鼎盛时期,一个难以逾越的高峰。

北宋的山水画继承隋唐五代的传统有了很大发展,主要流派有中原画派,院体山水画、文人山水、米点山水、青绿山水等。

中原画派中原画派以李成、关仝、范宽为代表,他们都师荆浩,在艺术语言上,采用全景式满构图,意境深远雄浑、状物丰满崇高,笔墨爽利凝重。

李成因徒居山东营丘,常以齐鲁原野为描绘对象,称齐鲁画派。

范宽长期居住在终南山和大华山,多画崇山雄厚、巨石突兀、林木繁茂、气势逼人,谓关陕画派。

继李成、范宽之后,山水画家接踵而起,曾出现了“齐鲁之士惟摹李成,关陕之土惟摹范宽”的倾向。

院体画派唐代已设待诏、供奉等。

五代时,西蜀、南唐设置画院。

宋代设翰林图画院,选优秀画家,为皇室宫廷服务。

历代画院里所画的山水、用笔设色工整细致、构图严谨,色彩灿烂,富丽堂皇,有较强的装饰性,称之为院体画。

宋朝初期就建立了翰林图画院。

院体画在北宋后期达到前所未有的高峰。

“院体画”反应了最高统制者的审美标准,其“高洁为工”的鲜明风格特征,给传统绘画以很大的影响。

画院人才济济,多是北宋影响深远的画家,如马贲、王希孟、张择端、李唐、朱锐、苏汉臣、刘益、富燮等。

文人画派自魏晋以来孕蓄,以唐代王维为创始者(以诗入画、画中有诗)的文人画,到北宋时期终于形成气候,在苏轼、米芾、李公麟等文士的推动下,注重抒发主观情致,逐渐形成新的艺术潮流。

文人画集文学、书法、绘画以及篆刻艺术为一体,是多方面文化素养的集中体现,画中带有文人情趣,画外流露着文人思想。

它是伴随着儒,道,佛三位一体化的玄学兴起和文人诗歌,书法艺术发展而兴起的。

在创作思想上超然物外,寄情山水,借物抒情。

文人画的“以形写神”,“气韵生动”等理论被唐代张彦远肯定并加以宣扬以后,经五代到北宋而得到进一步的发挥,此后文人名流辈出,对宋代及后世文人画发展产生了极大的影响。

米点山水和青绿山水北宋的山水画画派,还要提到的就是“米点山水”和青绿山水。

宋代家郭熙与北方山水的发展宋代是中国古代绘画史上一个重要的时期,而在这个时期,家郭熙的作品对北方山水画的发展具有巨大的影响。

郭熙是北宋时期的宫廷画家,他的作品以继承南宋文人画的传统并融入了北方山水的特点而著称。

本文将从郭熙的生平、北方山水画的特点以及郭熙对北方山水发展的影响三个方面来探讨这一话题。

郭熙出生于北方,他精通南宋文人画的技法,同时也受到北方山水画的熏陶。

他的作品在传承南宋文人画的同时,注入了北方山水的元素,形成了一种独特的风格。

郭熙擅长描绘山川河流,他的作品常常以壮丽的山水景色为背景,通过精细的笔触和细腻的表现力展示了北方山水的美。

他对光影的把握非常精准,能够通过线条的变化和色彩的运用来表现景物的质感和层次感。

郭熙的画作给人以宁静、深远的感受,仿佛能够使人置身于大自然之中,感受到山水的恢弘与壮美。

北方山水画以峻峭的山岳、奔腾的河流为主题,注重表现自然景观的壮美与荒凉。

相比之下,南方山水画注重表现的是柔和、静谧的山水美。

郭熙继承了南宋文人画的温婉之美,并融入了北方山水画的雄浑之气,形成了一种新的风格。

他的作品常常以山水相依、草木葱茏的景象为主题,通过精细的笔触和柔美的色彩来表现大自然的美妙。

郭熙注重表现的是山水的空灵与宽广,追求山水与人文的和谐统一,给人以宁静、舒适的感受。

郭熙的作品对北方山水的发展具有重要的影响。

他不仅在绘画技法上进行了探索,还为后来的山水画家提供了新的思路和启示。

郭熙的画作注重表现山水的气势和景色的壮美,这对后来的山水画家产生了深远的影响。

他的作品在艺术界引起了广泛的反响,成为当时北方山水画发展的重要里程碑。

他的影响也延续到了后来的元代山水画家,对整个中国山水画的发展产生了积极的促进作用。

总的来说,宋代家郭熙的作品对北方山水的发展产生了巨大的影响。

他的作品融入了南宋文人画和北方山水画的特点,形成了独特的风格。

郭熙注重描绘山水的壮美与景色的空灵,通过精细的笔触和细腻的表现力展现了北方山水的魅力。

郭熙的山水画创作和理论对于中国山水画发展的贡献。

郭熙是北宋前期卓越的山水画家和绘画理论家,他的绘画成就及艺术见解在古代绘画史上占有重要地位。

郭熙是北宋宫廷画院的重要成员。

他的山水画有熟练的技巧和深厚的文艺修养,善画大幅作品,具有创造性,真实而微妙地表现不同地区、季节、气候的特点,画出“远近浅深、四时朝暮、风雨明晦之不同”,追求和表现不同地区的山水特点和季节气候的细致变化,真实、具体、生动,富有感染力,在山水画中创造优美动人的意境。

《早春图》是郭熙最具代表性的画作,敏锐的画出冬去春来,大地复苏的细致变化,山间雾气浮动,阳光和煦,穿插以行旅待渡等活动传达出欣欣向荣的感情。

郭熙的绘画主张经其子郭思整理成《林泉高致集》一书,系统而深刻地阐述了郭熙关于山水画艺术的见解。

《林泉高致集》强调画家对自然景物的观察研究。

文中不仅阐述了自然山水体貌结构的规律及其在四时、朝暮、风雨、明晦中的变化特征,而且还特别强调画家如何去发现和塑造山水的优美艺术形象:“山形面面看”,“山形步步移”,角度不同而呈现千姿百态,画家应选取动人的景色加工提炼,经过反复酝酿以造成富有理想和情趣的意境。

书中还列举了一些诗歌摘句,有助于画家从中受到启示,产生意境新奇的构思。

郭熙强调画家要有丰富的修养和严肃认真的创作态度,只有“所养扩充”,“所览淳熟”,“所经众多”,“所取精粹”,才能克服作品中的诸种毛病。

他对山水画的取景与结构、细部与整体之间的关联,笔墨与色彩的运用等方面也都有具体论述。

对山水画中的“三远”(高远、深远、平远)和四时山水景物的变化,如“春山淡冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡”的论述,至今仍被人们传诵。

郭熙的绘画创作和理论主张显示宋代山水画形成了自己的面貌,尤其是他重视意境的创造更影响了后来山水画的发展。

以自然为师!宋代山水画,中国山水画的一座高峰以自然为师五代两宋时期,中国山水画真正走向成熟并迎来发展史上第一个高峰。

这是一个大师频出的时代,荆浩、关仝、李成、范宽、董源、巨然、郭熙、王诜、许道宁、燕文贵、王希孟、赵伯驹、李唐、马远、夏圭……他们的作品都来自真实的自然山水,来自深入的观察与艰苦的写生。

正因为他们以自然为师,如实表达对自然的感受,所以他们的作品都具有鲜明的地域特色,'夫气象萧疏,烟林清旷,毫锋颖脱,墨法精微者,营丘之制也。

石体坚凝,杂木丰茂,台阁古雅,人物幽闲者,关氏之风也。

峰峦源厚,势状雄强,抢笔俱匀,人屋皆质者,范氏之作也。

'▲郭熙早春图▶齐鲁大地气候相对温润,山峦清润秀丽,烟云清旷,正是李成作品的特色,关陕天高地旱,山岭险峻,产生了范宽的雄强之美。

江南的气候温润,山林平缓连绵,烟雨迷濛,产生了董源水色淋漓的抒情画风。

画家运用的各种皴法与他们所生活的各地实景相对照,无不吻合无间。

如实描绘在自然中的真实感受,是一个总的时代审美趋向,燕肃师法李成善画山水寒林,特别注重写实,平生所画都是眼见的实景,从不凭空想象,他认为这样的创作才能不失自然。

这种尊重自然、取法自然的写实主义精神,在宋代山水画中被普遍地贯彻,不论民间画工,宫廷画师还是精通艺事的文人士大夫,不论荆浩、李成、范宽还是他们的追随者,对此都奉行不悖。

以现实生活为根基宋代山水画家以现实生活为根基,长期沉浸在他们喜爱的自然环境中,坚持观察与写生,荆浩隐居于太行山洪谷'太行山……因惊奇异,遍而赏之。

明日携笔复就写之,凡万本方如其真';范宽'居山水间,常危坐终日,纵目四顾以求其趣,虽雪月之际,必徘徊凝览以发思虑。

'创作态度严谨、勤奋,一丝不苟,功力精湛。

描绘的对象不同,绘画技法会随之改变,甚至一幅作品中,因物象不同,笔墨技法也变化万端。

如范宽的《溪山行旅图》近树用双勾法,远树用点簇法,飞瀑用留白法,奔湍用勾线法,山石的皴染,直岩用直点法,横岩用横岩法,斜岩用斜点法。

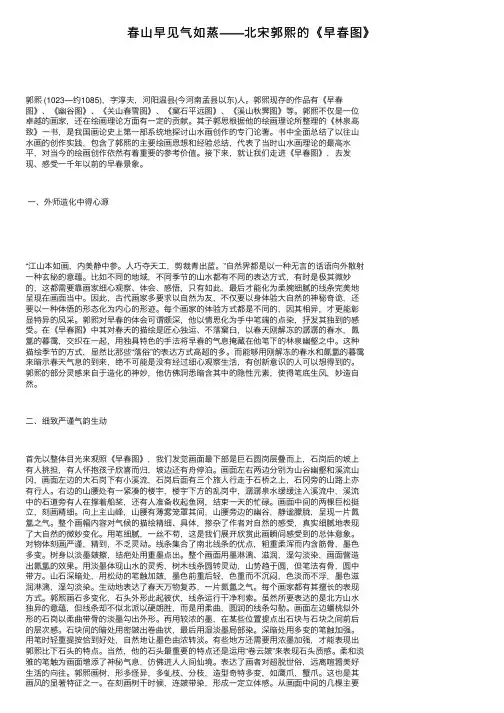

春⼭早见⽓如蒸——北宋郭熙的《早春图》郭熙 (1023—约1085),字淳夫,河阳温县(今河南孟县以东)⼈。

郭熙现存的作品有《早春图》、《幽⾕图》、《关⼭春雪图》、《窠⽯平远图》、《溪⼭秋霁图》等。

郭熙不仅是⼀位卓越的画家,还在绘画理论⽅⾯有⼀定的贡献。

其⼦郭思根据他的绘画理论所整理的《林泉⾼致》⼀书,是我国画论史上第⼀部系统地探讨⼭⽔画创作的专门论著。

书中全⾯总结了以往⼭⽔画的创作实践,包含了郭熙的主要绘画思想和经验总结,代表了当时⼭⽔画理论的最⾼⽔平,对当今的绘画创作依然有着重要的参考价值。

接下来,就让我们⾛进《早春图》,去发现、感受⼀千年以前的早春景象。

⼀、外师造化中得⼼源“江⼭本如画,内美静中参。

⼈巧夺天⼯,剪裁青出蓝。

”⾃然界都是以⼀种⽆⾔的话语向外散射⼀种⽞秘的意蕴。

⽐如不同的地域,不同季节的⼭⽔都有不同的表达⽅式,有时是极其微妙的,这都需要靠画家细⼼观察、体会、感悟,只有如此,最后才能化为柔婉细腻的线条完美地呈现在画⾯当中。

因此,古代画家多要求以⾃然为友,不仅要以⾝体验⼤⾃然的神秘奇诡,还要以⼀种体悟的形态化为内⼼的形迹。

每个画家的体验⽅式都是不同的,因其相异,才更能彰显特异的风采。

郭熙对早春的体会可谓颇深,他以情思化为⼿中笔端的点染,抒发其独到的感受。

在《早春图》中其对春天的描绘是匠⼼独运、不落窠⾅,以春天刚解冻的潺潺的春⽔,氤氲的暮霭,交织在⼀起,⽤独具特⾊的⼿法将早春的⽓息掩藏在他笔下的林泉幽壑之中。

这种描绘季节的⽅式,显然⽐那些“落俗”的表达⽅式⾼超的多。

⽽能够⽤刚解冻的春⽔和氤氲的暮霭来暗⽰春天⽓息的到来,绝不可能是没有经过细⼼观察⽣活,有创新意识的⼈可以想得到的。

郭熙的部分灵感来⾃于造化的神妙,他仿佛洞悉暗含其中的隐性元素,使得笔底⽣风,妙造⾃然。

⼆、细致严谨⽓韵⽣动⾸先以整体⽬光来观照《早春图》,我们发觉画⾯最下部是巨⽯圆岗层叠⽽上,⽯岗后的坡上有⼈挑担,有⼈怀抱孩⼦欣喜⽽归,坡边还有⾈停泊。

宋代山水画学习笔记——郭熙【郭熙摘要】郭熙活跃于北宋山水画高度发展的时期,他开创了山水画的新局面,是宋代杰出的山水画家之一。

据记载,郭熙的山水画初期在精致、工巧、富丽上下工夫,既久日益精深,稍取李成之法,构思布局愈造妙处,多有自己的心得体会。

其晚期作品,落笔更加豪壮,风格愈加成熟。

《宣和画谱》评其“至摅发胸臆,则于高堂素壁,放手作长松巨木,回溪断崖,岩岫崾绝,峰峦秀起,云烟变灭,崦霭之间,千态万状”。

宋郭熙早春图轴绢本设色 158.3x108.1cm 台北故宫博物院藏台北故宫博物院珍藏有郭熙的《早春图》轴,堪称其经典之作。

《早春图》轴纵158.3厘米,横108.1厘米,绢本,水墨。

画左署款“早春,壬子郭熙笔”,作于神宗熙宁五年(1072年),钤有“郭熙笔”长方印。

山,笼罩着薄雾,迷迷蒙蒙;山势蜿蜒曲折,连绵起伏;山脉愈翻愈高,愈翻愈奇;山峰或揖让顾盼,或高耸独立,令人仿佛已经置身其中。

但见怪石林立,古木参差,飞瀑流泉,层楼高阁,有若桃源仙境。

山间一道清泉从岩缝中飞流直下,一波三叠,流水潺潺。

树木已经长出嫩芽,显得生趣盎然。

由此可见,严冬已经过去,春雪消融,大地转暖复苏,春光已悄悄降临人间。

左边汀岸旁系着一条小船,岸上渔夫肩挑着担子,渔妇一只手抱着一个孩子,另一只手牵着一个孩子,正有说有笑,喜逐颜开地往家走,前面跟着条活蹦乱跳的小狗,煞是可爱。

在他们回家的路上,一渔夫正舍舟登岸。

山径栈道上,更有樵夫旅客行走往来。

宋郭熙早春图轴局部宋郭熙早春图轴局部宋郭熙早春图轴局部宋郭熙早春图轴局部宋郭熙早春图轴局部宋郭熙早春图轴局部这幅《早春图》代表了郭熙的山水画成就,是其传世最著名的山水画。

画中山石以抑扬顿挫、粗细有变十七的墨笔勾勒,皴法多用“舌坛皴”,挥洒恣意,具有干湿浓淡的效果;有的石头形状奇特像鬼脸,而远山又“多正面,折落有势”。

整幅画用笔劲健、精练,笔法生动多变,用墨清润秀雅,气格幽静清旷而又浑厚。

正如《格古要论》中所说,郭熙所作山水“山耸拔盘回,水源高远,多鬼面石、乱云皴、鹰爪树,松叶攒针,杂叶夹笔、单笔相半,人物以尖笔带点凿,绝佳”。

李唐

李唐

万壑松风图(1124年)

国籍中国

领域山水画、人物画

运动南宋四家

代表作《万壑松风图》、《采薇

图》

受影响郭熙,范宽,李成

李唐(1066年-1150年),字晞古,亦作希古,宋代画家,河阳三城(今河南孟县)人。

[编辑]生平

李唐原供奉宋徽宗的画院,1127年金兵攻陷汴京,李唐颠沛流离,逃往临安(今杭州),以卖画度日。

南宋恢复画院后,李唐经人举荐,进入画院,授成忠郎职务。

李唐精于山水画,变荆浩、范宽之法,山水画最初用峭劲的笔墨,写出北方山河雄峻气势;晚年去繁就简,创大斧劈皴;画水打破鱼鳞纹程序,而得盘涡动荡之状;兼工人物画,初似李公麟,后衣褶变为方折劲硬;并以画牛着称。

描绘青绿山水,如《万壑松风图》、《长夏江寺图》等,是北派山水的著名代表人之一,其后用笔及取景变的简括凝炼、构图精练、意境优美,开辟南宋的新画风,并创作人物画《胡笳十八拍》、《采薇图》等,借历史抒发怀念故国,希图中兴的感情。

李唐的画风对后世有很大影响,他也培养了一些弟子,其后马远、夏圭继承和发展了他的画风,和他一起,并称为南宋四家(李唐、刘松年、马远、夏圭)。

郭熙生平以及艺术成就的研究李楚洋内容提要:郭熙是北宋杰出的山水画家,绘画理论家。

本文主要从其生平、山水画创作、绘画理论等几个方面叙述郭熙在艺术史上的成就与地位。

一、郭熙生平和他生活的时代郭熙是北宋杰出的山水画家之一,关于他生平的资料不多,有的已经失传。

据宋代郭若虚所著的《图 画见闻志》说郭熙是“河阳温县(今河南孟县东)人,今为御画院艺学”。

稍晚的《宣和画谱》中关于郭 熙的记载,一部分是根据《图画见闻志》,辞句大致相同。

但郭熙的儿子郭思所整理的《林泉高致》一书前,题为“翰林待诏直长赠正议大夫郭熙淳夫撰”。

把这些资料综合起来,可能在熙宁七年(1074)左右郭熙 还是画院“艺学”。

在熙宁七年以后,到神宗赵顼去世(1085)以前,很可能他的职位已提升到“翰林待 诏直长”了(北宋“翰林画院”的职位分为“待诏”“祗侯”“艺学”“画学正”“学生”“供奉”六级)。

郭熙的儿子郭思是元丰五年(1082)的进士,一般中进士可能在二十五岁以后,那么在1082年郭熙 至少也在四十五岁左右。

1086年哲宗赵煦即位以后,有关画院的记载中再没有发现郭熙的名字,可能他 随着政治上的变动退出了画院,或者仍在画院而不受重视了。

现存可靠的郭熙遗作中,有三幅题记写明年代:《早春图》和《关山春雪图》都是熙宁壬子年(1072) 所作,《窠石平远图》是元丰戊午年(1078)的作品。

这和许多文献中认为郭熙创作最旺盛的年代是在熙 宁、元丰年间(1068—1085)是相符合的。

据《四库全书总目提要》载《林泉高致》旧本(天一阁藏本)有政和七年(1117)翰林学士河南许光凝的序文,同书郭思的序文中已称郭熙为“先子”,可知书的完成 是在1117年以前,这时郭熙已逝世是毫无疑问的。

再看黄庭坚在元符三年(1100)题郭熙山水:“郭熙元 丰(1078—1085)末,为显圣寺悟道者作十二幅大屏,高二余丈......观此图,乃是老年所作,可贵也!”从这一文献说明,在1085年左右郭熙还没有死,并能作大幅而且“笔力不乏”。

著名画家李青松最崇拜的古人是北宋山水画大师郭熙(全文)李青松;男;1969年生,天津市人,大学学历;毕业于中央音乐学院;获得艺术管理(美术方向)艺术学士学位;自幼喜欢美术,小学和中学分别参加了图画组和美术组,在上学期间参加了天津和平区工人俱乐部山水班的学习,为国画技艺提高打下了坚实的基础,以后分别在天津东方艺术学院(业余)山水班和天津神州书画进修学院进修学习;得到天津著名书画家何延喆;贾万新;马其昌;陈志辉;韩文来;田英章等老师的亲传指导书画水平有了很大提高收益非浅,听从老师的教导以生活和真山真水为师,封笔多年努力体验和实践,外师造化中得心源,有幸被诗书画全才爱新觉罗启年大师收为入室弟子,对诗,书,画进行更深入的学习和研究,不断向艺术领域更高境界努力和发展。

北宋山水画大师郭熙,为国画艺术做出了突出的贡献,尤其在山水画方面更是取得了很大的成就,郭熙师成李成,但又继承了前辈的优秀技法和经验,采众家之长于一身,同时又区别于前人形成自己的特点,郭熙的临摹不仅求表面和原作相像而且求神似,郭熙反对因袭模仿,提倡“不局一家,必兼收并览”在艺术创作方面重视从现实中去提取素材和营养,深刻理解现实到大自然中去,“饱游饫看”用真情实感去创作好的作品。

郭熙的作品在造境和经营位置等方面有很独到的地方,吸收了前人的长处,又具有创造性的发挥。

在绘画技法方面也取得了很大成就,“鬼面石”“乱云皴”等技法具有独创性,丰富了山水画的技法也形成了自己的特色。

郭熙过世后由其子郭思整理的《林泉高致集》,是我国山水画重要理论,延用至今,为山水画的理论基础做出了贡献。

郭熙不愧是宋代承前启后的一代山水画大师。

郭熙是宋代杰出的山水画家,有关他生平事迹的资料不多,有的已经失传。

郭熙是河阳温(今河南孟县以东)人,御画院翰林待诏直长。

现存较可靠的郭熙遗作中,有三幅题记写明年代;《早春图》和《关山春雪图》都是熙宁壬子年(1072)所作,《窠石平远图》是元丰戊午年的作品。

这与许多文献中认为郭熙创作最旺盛的年代是熙宁;元丰年间(1068-1085)是相符合的。

北宋初期绘画方面从画院来看,院内画家大多是长于宗教人物;花卉翎毛和屋木;龙水等。

综合郭熙在绘画和山水画理论两方面的杰出成就来看,宋代郭熙不愧为一位承前启后的艺术大师。

从他的现存作品和他自己的理论都可以说明他虽更多的继承了李成的技法,也同时从其他前代大师吸取了营养。

并且由于精研现实,因而能够融会贯通,综合了前人的技法长处,用来表现自己独特的感觉并发挥了比较多样的情调和意界。

一.概述1.北宋郭熙山水画艺术概括郭熙是宋代杰出的山水画家,有关他生平事迹的资料不多,有的已经失传。

(据《四库全书总目提要》说,《林泉高致集》旧本凡六篇,末一篇为《画记》,述郭熙在神宗时受宠遇之事。

但《王氏书画苑》以下各本仅存五篇,《画记》已不知道何时失去[可参看俞剑华编著之《中国画论类编》650页的按语])。

郭熙是河阳温(今河南孟县以东)人,御画院翰林待诏直长。

现存较可靠的郭熙遗作中,有三幅题记写明年代;《早春图》和《关山春雪图》都是熙宁壬子年(1072)所作,《窠石平远图》是元丰戊午年的作品。

这与许多文献中认为郭熙创作最旺盛的年代是熙宁;元丰年间(1068-1085)是相符合的。

北宋初期绘画方面从画院来看,院内画家大多是长于宗教人物;花卉翎毛和屋木;龙水等。

而在画鸟画方面,黄派风靡一时。

《宣和画谱》中关于黄居采有如下叙述;“既随伪主归阙下,艺祖知其名,寻赐真命。

太宗尤加眷遇,仍委之搜访名画,诠定品目。

一时等辈,莫不敛衽。

筌;居采画法,自祖宗以来,图画院为一时之标准;较艺者视黄氏体制为优劣去取。

自崔白;崔悫;吴元瑜既出,其格遂大变”。

2.宋代郭熙同时期山水画成就概括崔氏兄弟和吴元瑜,也正是王安石变法时代的画家。

北宋早期画院内较重要的人物画家如王霭、高益、高文进等的作品,传世及少,风格大致继承前代。

到了李公麟(1049—1106),他也是和王安石、苏轼、郭熙、崔白等同时代的人物。

早期院内富有创造性的山水画家有董源、燕文贵(燕文贵,宋太宗时高益荐入画院。

山水不师古人,而景物万变,真实感很强;他的作品被人称为“燕家景致”。

)等山水不师古人,而景物万变,真实感很强。

一方面也说明在郭熙以前有一段时期,山水画流行着对李;范二家的模仿,缺乏创造精神。

郭熙是反对这种因袭模仿,提倡“不局一家,必兼收并览”。

并且要“饱游饫看”而“磊磊落落”地来放手创造的。

郭熙这种革新的努力并不是偶然的,应当和李公麟、崔白等在绘画方面的新进展颇有联系,而以王安石变法为中心的经济;政治上的动荡;变革和斗争,也必然对文艺方面的革新有影响,这也是最重要的因素之一。

因此,造型能力的高低,直接影响到人物画意境的表现。

二.北宋郭熙山水画艺术特征分析1.潜心修学,临摹古法我们可以从几方面看郭熙在山水画方面的杰出成就。

首先是他虚心学习前代大师,又勇于革新。

“工画山水;寒林,施为巧赡,位置渊深。

虽复学慕营丘,亦能自放胸臆”。

《图画见闻志》“初以巧赡致工,既久又益精深;稍稍取李成之法,布置愈造妙处,然后多所得。

至摅发胸臆,则于高堂素壁,放手作长松木”。

《宣和画谱》“郭熙因为苏才翁家摹六幅李成《骤雨》,从此笔墨大进”。

《山谷集》“河阳郭熙,以画山水;寒林得名;盖得李咸熙笔法”。

《宋学士集》以上的材料都说明郭熙曾下过功夫学习李成的画法,提高了自己的艺术修养。

李成的真迹传世虽然非常少,但根据文献记载,一致认为他是宋初最杰出的山水画家之一。

李成精通造化,意境清新,善于掌握气候的特点和运笔精炼而生动。

2.真实感受,重视涵养郭熙很重视在现实中吸收营养,并要求深刻理解现实,热爱自然,作为自己创作的源泉。

他还批评了那些没有丰富的真实感受的人,郭熙主张“饱游饫看” 的目的更要求能把各地山水的精华融会集中到山水画的创作中来,“人之学画,无异学书。

今取锺;王;虞;柳;久必入其仿佛。

至于大人达士,不局于一家,必兼收并宽,广议博考,以使我自成一家,然后为得。

”《林泉高致集》,“何谓所经之不众多?近世画手,生吴越者写东南之耸瘦,居咸秦者貌关陇之壮阔,学范宽者乏营丘之秀媚,师王维者缺关仝之风骨。

这两段话不仅使我们对于郭熙的艺术修养有更明确的认识;提炼与集中的原则,并明白反对自然主义的描绘方法。

郭熙在选择作品的主题方面明显综合了李成和范宽两位前代大师的长处,并具有自己的特色。

3.发扬传统,注意造境郭熙作品的主题很多着重表现大自然在不同季节气候的特征,这不仅是李成和范宽二大师的共同特点,例如《早春图》(《早春图》原藏故宫博物院,被劫往台湾。

为现存的郭熙重要作品。

绢本,159.1x108.9厘米。

有款识“早春壬子年[1072]郭熙画”,并有“郭熙笔”印章。

《石渠宝笈初编》著录。

)为现存的郭熙重要作品。

绢本,159.1x108.9厘米。

有款识“早春壬子年[1072]郭熙画”,并有“郭熙笔”印章。

《石渠宝笈初编》著录。

丛树中有的枝干清简而有生意,有的新叶初浓,较远的山脚下有一层薄雾,似乎群山正从严冬的沉睡中醒来。

再像《溪水秋霁图卷》,(《溪山秋霁图卷》绢本,浅着色。

26x206厘米。

据《清河书画舫》,《式古堂书画汇考》等书记载;此画原有倪云林题签;柯九思印及文嘉;王稚登;董其昌;陈盟等人的题跋,都认为不但是郭熙的真迹,而且是精品。

在解放前此画被奸商卖出国外,现藏华盛顿芮耳美术馆。

)从现存的郭熙作品中,我们也看到他在造境和经营位置这一方面,有很独到的地方。

像前面谈到的《早春图》,近景、中景、远景的奇峰怪石,重重迭迭,有的连成一片,有的孤标特耸,有的互相揖让,回环起伏,变化多端。

每一山峦上的树木也有主有宾,或疏或密,或直或弯,在全画起着联系和点缀的作用。

而近处有平池春水,峰峦凑合处有流泉飞瀑层楼高阁,成为最吸引人的核心部分。

郭熙自己对山水画造境的要求,不能仅仅使观者感到“可行”和“可望”,还要做到“可游”“可居”。

所以象这样的山水画,绝不局限于对某一真景的描绘,而是经过对自然环境的深切体会,再加以概括集中和苦心经营。

正象郭若虚在《图画见闻志》中所说;“施为巧赡,布置渊深。

4.移位巧妙,凸显气势从郭熙的另一些真迹看出他更长于奇突大胆的构图;例如上海博物馆所藏的《幽谷图》(绢本,168x53.6厘米),在一个竖长的画幅中就是一片层崖迭嶂。

在近处的大岩石的一侧伸出几株叶已全落的老树,远方重迭的峰顶,满是点叶的树丛;在下部岩石缝隙透出一股流泉。

景物既简单,又奇特,创造了一个雄壮而又幽秘的境界。

郭熙善于创作大幅山水作品,他的大幅作品得到郭若虚和苏子由热衷称赏,决不仅仅是由于画面的巨大,而是由于能在巨大的画面上,表现了丰富的内容和完美的新鲜的构图,并且“笔力不乏”。

从现存一些郭熙所作的卷轴画来看,也是大幅居多,构图各有特色;使我们可以想象他的巨幅壁画和两丈多高的大屏条,会具有怎样动人心魄的雄伟气势和丰富奇变的境界了。

我们再进一步探讨郭熙在运用笔墨的技法上取得的成就,从一些前人的评论中,再结合现存的作品看,我们不难发现郭熙山水画技法确实有着与前人不同的特色,例如说郭熙画的树,是用草书的笔法;有的枯树枝向下弯曲,象鹰爪、松叶挺细像许多针攒集在一起。

这在许多现存的作品上都可以找到证明。

(《窠石平远图》,绢本,120.8x167.7厘米。

画左边有题字“窠石平远,元丰戊午[公元1078年]郭熙画。

”印章“郭熙图书”。

)说得典型化一些就是“鬼面石”和“乱云皴”。

他的这些技法是富有独创性的,但也可以看出它们和前辈大师技法的联系。

郭熙不但在绘画方面继承和学习前人的经验和技法,广学博览丰富了自己的创作水平,并形成自己的特色。

5.博览群家,独创技法郭熙在《山水训》里提出了“三远”和“三大”的构图创作法则,对中国山水画理论奠定了坚实的基础。

“三远”不但说明山水画构图的法则和变化末叶阐明了从不同角度来观察对象的透视现象和空间感。

“三远”主要包括“高远”指在低处仰视的构图效果和法则。

“深远”是从高处向侧下方看的构图效果和法则。

“平远”是平视的构图效果和法则。

“三大”指的是在山水画中山和树木及人的比例关系,这也是从表现的需要出发,为了要显得山大,就要树木画小点,为了表现树大,人就画小点,因此中国山水画里面大都不把人放在近处画得很大,郭熙的说法比起传说是王维所作的《山水论》,关于山和树木及人物的比例关系说法要前进一大步,比较细致地说明了在绘画上所以要这样做的原因。

三.北宋郭熙山水画的历史价值和现实意义1.郭熙山水画的历史价值和借鉴综合郭熙在绘画和山水画理论两方面的杰出成就来看,宋代郭熙不愧为一位承前启后的艺术大师。

由于精研现实,因而能够融会贯通,综合了前人的技法长处,用来表现自己独特的感觉并发挥了比较多样的情调和意界。