渗流力学 第六章-油水两相渗流理论基础

- 格式:pptx

- 大小:1.07 MB

- 文档页数:56

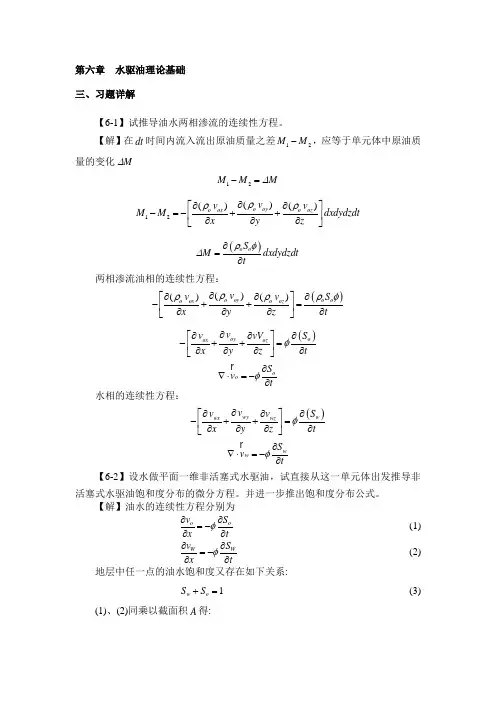

第六章 水驱油理论基础 三、习题详解【6-1】试推导油水两相渗流的连续性方程。

【解】在dt 时间内流入流出原油质量之差12M M -,应等于单元体中原油质量的变化∆M12M M M ∆-=12()()()o oy o ox o oz v v v M M dxdydzdt xy z ρρρ∂⎡⎤∂∂-=-++⎢⎥∂∂∂⎣⎦()o o S M dxdydzdt tρφ∆∂=∂ 两相渗流油相的连续性方程:()()()()o oy o o o ox o oz v S v v xy z t ρρφρρ∂∂⎡⎤∂∂-++=⎢⎥∂∂∂∂⎣⎦ ()oy o ox oz v S vvV xy z t φ∂∂⎡⎤∂∂-++=⎢⎥∂∂∂∂⎣⎦ o o S v tφ∂∇⋅=-∂水相的连续性方程:()wy w wx wz v S v v x y z t φ∂∂⎡⎤∂∂-++=⎢⎥∂∂∂∂⎣⎦w w S v tφ∂∇⋅=-∂【6-2】设水做平面一维非活塞式水驱油,试直接从这一单元体出发推导非活塞式水驱油饱和度分布的微分方程。

并进一步推出饱和度分布公式。

【解】油水的连续性方程分别为o o v Sx t φ∂∂=-∂∂ (1) W W v Sx tφ∂∂=-∂∂ (2) 地层中任一点的油水饱和度又存在如下关系:1w o S S += (3)(1)、(2)同乘以截面积A 得:o o Q Sx t φ∂∂=-∂∂ (4) w w Q Sx tφ∂∂=-∂∂ (5) 因为任一时刻t 通过两相区内任一截面的水流量w w Q Qf =,且总液量Q 与x 无关,所以将w w Q Qf =代入(5)得:w w f SQA x tφ∂∂=-∂∂ 由于含水率w f 是w S 的单值函数,所以上式可写作:'()w w w w S SQf S A x tφ∂∂=-∂∂ ——饱和度分布的微分方程式 任取一饱和度面(,)w w S x t S I=代入微分方程有: '|()|w w w ww w w w S S S SS SA Qf S t xφI I==∂∂-=∂∂即:'()www w A S S xt Qf S φ∂∂=-∂∂ 对于饱和度面两边取全微分有:0w w x t S Sd d x t∂∂+=∂∂ ∴t w wxd S S xt d ∂∂=-∂∂ ∴'()x w w t d Qf S d A φ= 0'0()xtw w x t x Qf S d d A φ=⎰⎰'00()tw w t f S x x Qd A φ-=⎰ ——饱和度分布公式式中:0x ——某一等饱和度面的初始位置x ——该等饱和度面t 时刻的位置ttQd ⎰——到t 时刻为止的累积采液量或累积注水量【6-3】求解非活塞式水驱油渗流规律时需要哪些基础资料?【答】孔隙度、油水相对渗透率、原始油水界面位置、油层断面面积、油水粘度、地层厚度、产量等。

《渗流力学》课程学习指南第一章渗流的基础知识和基本定律一、学习内容简介油气储集层;渗流的基本概念;渗流过程的力学分析及油藏驱动方式;线性渗流和非线性渗流。

二、学习目标全面掌握渗流力学的基本概念和基本定律,了解本课程的学习目的,为今后的学习打下基础。

三、学习基本要求1.了解油气储集层的理论及实际结构,渗流过程的力学分析及油藏驱动方式,非达西渗流的两种形式;2.掌握孔隙结构的概念和油气储集层的特点,渗流的基本几何形式,渗流速度和压力的概念,掌握达西定律的应用及其范围。

四、重点和难点重点:油气储集层的特点,渗流速度的概念,折算压力在计算中的应用,达西定律和单位制,达西定律的适用条件。

难点:油气储集层的特点,渗流速度和真实渗流速度的概念及关系,换算折算压力,达西定律的适用条件。

五、学习方法推荐结合油层物理,大学物理和课堂例题学习。

第二章单相液体的稳定渗流一、学习内容简介渗流数学模型的建立;单相液体稳定渗流数学模型的解;井的不完善性;稳定试井。

二、学习目标能够建立单相液体稳定渗流基本微分方程;能根据基本微分方程推导流量与产量公式;了解井的不完善性和稳定试井的知识。

三、学习基本要求1.了解渗流力学研究问题方法,井的不完善性的分类,稳定试井可解决的问题;2.掌握渗流力学模型要素及建立过程,平面单向流模型,平面平面单向流、径向流压力分布公式的推导,流量公式的推导和应用,加权法求地层平均压力,稳定试井的概念。

四、学习重点和难点重点:微分法导出渗流数学模型,平面单向流、径向流模型压力分布和流量公式,流场图的含义,面积加权法求地层平均压力,表皮系数、采油指数、指示曲线的概念。

难点:微分法导出渗流数学模型,平面径向流压力分布特点,流量公式的推导,表皮系数的意义。

(四)学习方法推荐联系高等数学的知识与结合例题学习。

第三章多井干扰理论一、学习内容简介多井干扰现象的物理过程;势的叠加原则;镜像反映法及边界效应;等值渗流阻力法;复变函数理论在渗流力学中的应用。

油藏油水两相渗流特征研究油藏油水两相渗流特征研究指的是对具有油水两种相的地下储层中流体运移过程进行分析和研究,以解析油藏中油水相间的相互作用及其对油藏开发和生产的影响。

下面将从原理、特征及影响等方面进行详细介绍,以期更好地理解油藏油水两相渗流特征。

首先,油藏油水两相渗流的原理是基于多相流理论。

地下油藏中油水两相存在共存,每个相都受到渗流过程中的岩石孔隙结构和岩石表面张力等影响。

油水两相的运动会相互干扰,从而影响油藏的开采效果。

油相的渗流受到表面张力的作用,而水相的渗流则受到毛细力的影响。

同时,油水两相之间的界面张力也会影响两相之间的相互转化和流体的分布。

其次,油藏油水两相渗流的特征体现在以下几个方面。

首先,油藏中油水相的分布会受到岩石孔隙结构的限制,不同的孔隙尺度和孔隙连通程度会导致油水相分布的非均匀性。

其次,两相渗流会存在于不同的渗流状态中,包括饱和渗流、非饱和渗流和混相渗流等。

不同的渗流状态会导致两相的流动特征和渗透能力有所不同。

最后,油水两相会发生相间的运移,即油相和水相会在渗流过程中相互转化。

这种相间运移会影响油藏中的渗流行为和生产动态,对油气开发产生重要影响。

最后,油藏油水两相渗流的特征对油气开发和生产有着重要的影响。

首先,了解和研究油藏油水两相渗流特征可以帮助评估储层的物理性质和渗流能力,为开发方案的制定和调整提供依据。

其次,油藏中油水两相的相互作用与运动对油气的产出和采收率有着重要的影响。

通过深入研究油藏中油水两相渗流的特征,可以优化开采方案,提高采收率,减少技术和经济风险。

此外,还可以通过研究油藏中的油水两相渗流特征来评估油藏的剩余储量和可采储量,为资源评价和油气储量估算提供依据。

综上所述,油藏油水两相渗流特征研究对油气开发和储层评价具有重要作用。

通过对油藏中油水两相渗流的原理、特征及其影响进行深入研究,可以更好地理解油藏中油水相的相互作用和运动规律,为优化油气开发方案以及评估油藏剩余储量提供科学依据。

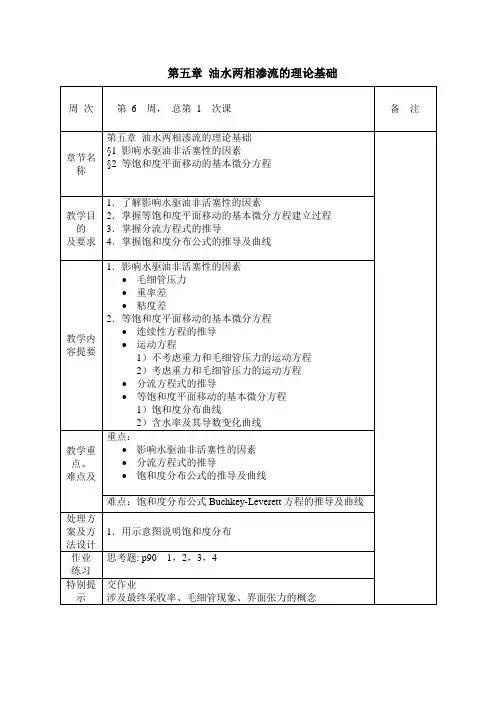

第六章 油水两相渗流理论基础油气运移理论认为储层原为水所饱和,而油是在后来的某一时间才运移来的。

迄今为止,人们还没有发现孔隙空间中绝对不含水的油气藏。

地层固有水饱和度称为原生水或间隙水饱和度。

仅这些水的存在,除了减少储存烃类物质的孔隙空间外,也构成了孔隙空间中的多相(至少两相)流体体系。

另外,诸多大油区成功经验表明,起源于19世纪下叶的注水采油能够显著提高原油最终采收率,这一技术在20世纪40年代之后蓬勃发展,由注水所引起的多相渗流问题一直被国内外研究者重视,并相继取得了一系列成果。

在理论上,Richards (1931)最先开始了未饱和土壤中毛管束气—液两相流动的研究,之后Wyckoff 和Botset (1936)在研究未饱和土壤中气—液两相渗流时,首先提出了相对渗透率的概念。

Muskat 和Merese (1937)运用相对渗透率的概念先将Darcy 定律推广到了多相流体渗流之中。

诚如Scheidegger (1972)所说,Darcy 定律的这种推广只能有条件的成立,即相对渗透率不受渗流系统的压力和速度影响,而只是流体饱和度的单值函数(Muskat 假设)。

Leverett (1939,1941)、Leverett 和Lewis (1941)、Buckley 和Leverett (1942)相继完成了孔隙介质二相驱替机理。

关于二相或者三相流动的细观研究成果几乎都是基于Leverett 等人的理论推广而进行的。

在宏观渗流方面,主要贡献者有Perrine (1956)、Martin(1959) 、Weller(1966)、Raghavan (1976)、Aanonsen (1985)、Chen (1987)、Al-Khalifah (1987)、B φe (1989)、Camacho-V 和Standing (1991)、Thompson (1995)等,主要成果有P-M 近似模型、拟压力模型、拟压力拟时间模型及压力平方模型等。