肺肉芽肿性疾病的病理诊断

- 格式:pptx

- 大小:27.25 MB

- 文档页数:64

肺结节鉴别

1.自身免疫性疾病

自身免疫性疾病好发于中年女性,常有关节、皮肤改变,多脏器受累,自身抗体和类风湿因子等异常,故本患者不能完全排除,行相关检查予以排除。

2.过敏性肺炎

可有肺部结节,但多表现为游走性,有明确过过敏原,嗜酸性粒细胞升高,该患者需进一步动态观察,查过敏原明确。

3.肺泡癌

肺部CT可见毛玻璃样结节样改变,经抗炎治疗后结节影不能消退,肺穿刺病理可明确,该患者年龄轻,肺部CT可见相似改变,不能完全排除,必要时肺穿刺病理明确。

4.肺结节病

是一种多系统器官受累的肉芽肿性疾病,常侵犯肺、双侧肺门淋巴结,多器官受累。

该患者淋巴结未见肿大,暂不考虑。

嗜酸性肉芽肿性多血管炎

(eosinophilic GPA, EPGA)

1.嗜酸性肉芽肿性多血管炎,即Churg-Strauss综合征,以血管外肉芽肿形成和嗜酸细胞浸润为病理表现的累及全身中小血管的系统性血管炎。

2.男:女=1.4:1;可发病于任何年龄,好发于35岁前后(15~69岁)。

3.临床表现按病程分为3个阶段。

(1)前驱期:平均为4年,90%出现哮喘,也可出现过敏性鼻炎。

(2)嗜酸性粒细胞细胞浸润期:一过性肺浸润、胃肠炎或食管炎。

(3)系统性血管炎期:多发单神经病变;肾小球肾炎;紫癜、瘀点、皮下结节;心脏,如冠状动脉炎、心包炎、心肌病变、充血性心衰、瓣膜功能不全等。

4.实验室检查

(1)ANCA(+)40%~60%,MPO>PR3。

(2)嗜酸性粒细胞:计数5×109~10×109/L,占比0.80~1.00。

(3)呼吸评估:胸部HRCT、肺功能。

(4)鼻窦CT:鼻窦炎表现。

(5)肌电图:神经源性损害。

(6)病理活检:小肉芽肿形成;纤维素样坏死、小动脉/静脉周围嗜酸细胞浸润伴血栓形成。

5.诊断标准(1990年ACR分类标准,以下6条符合4条可诊断本病。

敏感性 85%,特异性 99.7%)

(1)哮喘。

(2)嗜酸性粒细胞比例>10%。

(3)单发/多神经病变。

(4)游走性肺部浸润影。

(5)鼻窦病变。

(6)活检见血管外嗜酸粒细胞浸润。

6.治疗见GPA。

诱导缓解中CD20单抗证据更弱。

淤血:器官或局部组织由于静脉血液回流受阻使血液淤积于小静脉和毛细血管内而发生的充血,称为淤血,又称静脉性充血肺褐色硬化:长期慢性肺淤血时,肺间质纤维结缔组织增生,肺质地变硬,肉眼呈棕褐色,称为肺褐色硬化。

心衰细胞:慢性肺淤血时,肺泡腔内除有水肿液及出血外,还可以见大量含有含铁血黄素颗粒的巨噬细胞,称为心衰细胞。

槟郎肝:如慢性肺淤血时,肝小叶中央区因严重淤血呈暗红色,而肝小叶周边部干细胞则因脂肪变性呈黄色,以致肝切面呈现红黄相间的状似槟榔切面的条纹,称为槟榔肝血栓形成:在活体的心脏或血管腔内,血液发生凝固或血液中的某些有形成分粘集形成固体块状的过程,称为血栓形成栓塞:在循环血液中出现的不溶于血液的异常物质,随着血液流动阻塞血管官腔的现象梗死:器官或局部组织由于血管阻塞、血流停止导致缺氧而发生的坏死,称为梗死减压病;指人体从高压环境迅速进入低压环境原来溶血液,组织液,和脂肪组织的气体包括氧气,二氧化碳,和氮气迅速游离形成气泡,二氧化碳和氧气可被再溶于体液中被吸收,而氮气不在溶解导致在组织和血液中形成很多微小的气泡融合成大气泡造成气体栓塞,称为减压病。

炎症:具有血管系统的活体组织对损伤因子所发生的复杂的防御反应称为炎症变质:炎症局部组织发生的变性和坏死称为变质渗出;炎症局部血管内的液体成分,,纤维素等蛋白质和各种炎症细胞通过血管壁进入组织,体腔,体表和粘膜表面的过程叫渗出.趋化作用;指白细胞沿浓度梯度向化学刺激物做定向运动,这些能够吸引白细胞定向运动的化学刺激物称为趋化因子.炎症介质;除了某些致炎因子可直接损伤内皮血管外,炎症反应主要是通过一系列的化学因子的作用而实现的,这些化学因子称为炎症介质。

蜂窝织炎:是指疏松结缔组织的弥漫性化脓炎症,常见于皮肤肌肉和阑尾肉芽肿:主要由巨噬细胞局部增生构成的境界清除的结节状病灶称为肉芽肿原位癌;异性增长的细胞在形态和生物学特性上与癌细胞相同,并累及上皮的全层,但尚未突破基底膜向下浸润。

嗜酸性肉芽肿性多血管炎的病理学研究1. 疾病概述嗜酸性肉芽肿性多血管炎(Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis,EGPA),曾称Churg-Strauss 综合征,是一种罕见的系统性血管炎疾病。

其主要特点是血管壁的炎症反应,伴随着大量嗜酸性粒细胞的积聚。

EGPA可影响多个器官系统,包括呼吸系统、皮肤、神经系统和心脏等。

2. 病理学特征2.1 显微镜下的特征2.1.1 血管炎的表现在显微镜下,EGPA的典型表现是坏死性血管炎,伴随明显的嗜酸性粒细胞浸润。

血管炎可累及小动脉、小静脉和毛细血管。

受累血管壁可见明显的炎症细胞浸润,包括嗜酸性粒细胞、淋巴细胞和浆细胞。

2.1.2 肉芽肿的形成EGPA的另一个特征性表现是肉芽肿的形成。

肉芽肿主要由上皮样细胞、多核巨细胞和嗜酸性粒细胞组成。

肉芽肿可发生在血管周围、肺组织和神经系统等部位。

2.1.3 组织损伤EGPA可导致多种组织损伤,包括坏死、纤维化和血管壁的增厚。

受累器官的组织结构可能受到破坏,导致相应的临床症状。

2.2 免疫组化特征EGPA的免疫组化特征包括:- 血管壁内的炎症细胞表达CD3、CD4、CD8、CD11c、CD13、CD16、CD56、CD68等标志物。

- 肉芽肿细胞表达CD1a、CD20、CD79a、CD30、CD43、CD56等标志物。

- 嗜酸性粒细胞表达CD68、CD11c、CD16等标志物。

3. 病理学诊断EGPA的病理学诊断主要依赖于组织活检和免疫组化染色。

医生会在显微镜下观察病理切片的特征,并结合临床表现和实验室检查结果,进行综合诊断。

4. 鉴别诊断在病理学检查中,需要与以下疾病进行鉴别诊断:- 肉芽肿性疾病,如结核、真菌感染等。

- 系统性血管炎,如巨细胞动脉炎、结节性多动脉炎等。

- 过敏性疾病,如过敏性肉芽肿性血管炎等。

5. 总结嗜酸性肉芽肿性多血管炎是一种罕见的系统性血管炎疾病,其病理学特征包括坏死性血管炎、肉芽肿形成和炎症细胞的浸润。

34例蕈样肉芽肿的早、中期临床及病理学改变北京京城皮肤病医院病理科毛换伟蔡有龄北京京城皮肤病医院特需专家门诊殷致宇蕈样肉芽肿(Granuloma Fungoid),是一个真性淋巴细胞恶性肿瘤。

MF虽然是淋巴细胞的恶性肿瘤,但它的自然病程可长达20~30年。

多始发于成人,慢性过程,特别是红斑期,虽然其一般病程约2-5年,但也可长达30年,平均6.1年,可持续多年而无内脏受损。

斑块期及肿瘤期的发展时间不明,相对较短。

当进入斑块期,预后多不良,而结节的出现又预示终末期的到来,常合并系统性改变。

可见MF早期的发现,特别是红斑期的发现,对挽救病人的生命极其重要。

MF的临床表现较多,缺乏特异性形态,常常类似其它皮肤病,给临床诊断造成一定的困难。

过去曾诊断为蕈样霉菌病【1】、斑块型副银屑病、苔癣样型副银屑病、血管萎缩性皮肤异色症的疾病,现在证实它们都是MF在不同时期的不同临床表现。

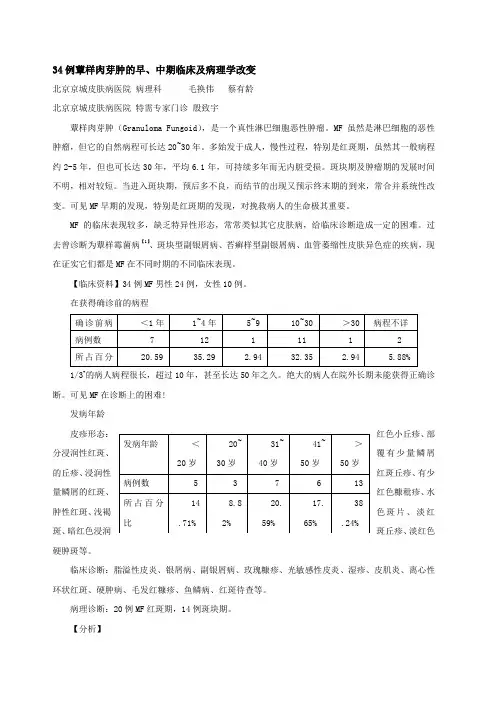

【临床资料】34例MF男性24例,女性10例。

在获得确诊前的病程1/3+的病人病程很长,超过10年,甚至长达50年之久。

绝大的病人在院外长期未能获得正确诊断。

可见MF在诊断上的困难!发病年龄皮疹形态:红色小丘疹、部Array分浸润性红斑、覆有少量鳞屑的丘疹、浸润性红斑丘疹、有少量鳞屑的红斑、红色糠秕疹、水肿性红斑、浅褐色斑片、淡红斑、暗红色浸润斑丘疹、淡红色硬肿斑等。

临床诊断:脂溢性皮炎、银屑病、副银屑病、玫瑰糠疹、光敏感性皮炎、湿疹、皮肌炎、离心性环状红斑、硬肿病、毛发红糠疹、鱼鳞病、红斑待查等。

病理诊断:20例MF红斑期,14例斑块期。

【分析】(一).MF临床表现:MF的皮损表现传统分为3期,即斑片期(蕈样前期或红斑期)、斑块期及肿瘤期【2】。

病人可顺序经过这三个期,也可不经前面的一期而直接进入某一期。

同一患者身上三期可以表现可以同时存在【3】。

斑片期在临床与病理上常与斑块期重叠。

斑片期的临床表现:皮疹可分为非萎缩性及萎缩性斑片,两者亦可混合存在,呈红色、黄红色、淡褐色,多伴有色素沉着或减退。

egpa诊断排标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:EGPA(难治性肉芽肿性多血管炎)是一种罕见的自身免疫性疾病,也被称为Churg-Strauss综合征。

该疾病主要影响中小血管,导致全身多器官损害。

诊断EGPA的关键在于综合患者的临床表现、实验室检查和组织病理学特征。

本文将详细介绍EGPA的诊断标准,以帮助医生更好地识别和治疗这种疾病。

一、临床表现EGPA的临床表现多样,早期症状可包括哮喘、过敏性鼻炎、鼻窦炎、皮肤病变等。

随着疾病的进展,患者可出现全身症状如发热、乏力、体重减轻等。

中期症状主要是血管炎引起的肺部和心脏损害,表现为咳嗽、呼吸困难、胸痛、心律失常等。

晚期症状则是由血管炎导致的多脏器受损,如神经系统、肾脏、消化系统等。

临床表现的多样性使得EGPA往往被误诊为其他疾病,因此临床医生需要密切关注患者的症状变化。

二、实验室检查EGPA的诊断需要依靠一系列实验室检查。

血液检查主要包括白细胞计数、C反应蛋白、血沉率等指标,可以反映炎症的活跃程度。

免疫学检查则是检测患者的抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCAs),阳性结果有助于EGPA的诊断。

还需要进行肺功能测试、心电图、超声心动图等检查,评估病变的严重程度和器官功能。

三、组织病理学特征EGPA患者往往需要进行组织活检以明确诊断。

肺部和皮肤是常见的活检部位,组织病理学检查通常显示血管壁内的坏死性血管炎、坏死性肾小管炎等特征。

ERCP(内镜逆行胰胆管造影术)和肺部CT也可提供重要的诊断信息。

四、EGPA的诊断标准根据ACR(美国风湿病学会)2012年制定的诊断标准,EGPA的诊断需要满足下列条件:1. 哮喘史:根据患者的病史和临床表现确定是否存在哮喘。

2. 呼吸道过敏性疾病:鼻部或支气管粘膜的过敏性改变,如过敏性鼻炎、鼻窦炎等。

3. 血管炎:经组织学检查证实存在中小血管炎。

4. 末梢血液嗜酸性粒细胞百分比增高:血涂片或血象检查显示嗜酸细胞比例明显增高。

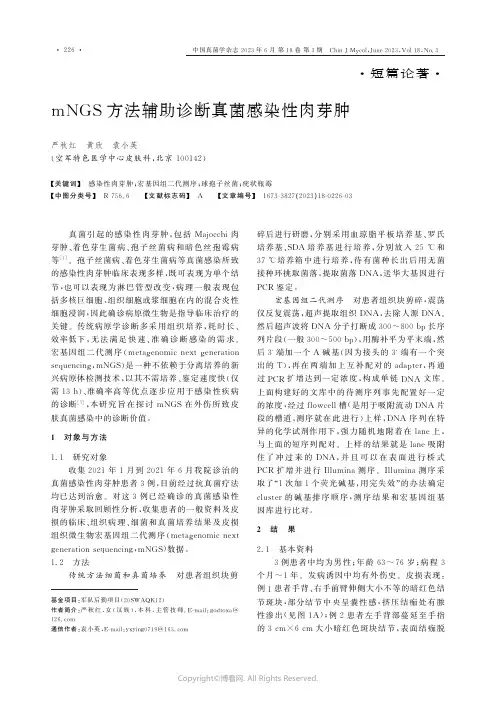

㊃短篇论著㊃m N G S方法辅助诊断真菌感染性肉芽肿严秋红黄欣袁小英(空军特色医学中心皮肤科,北京100142)ʌ关键词ɔ感染性肉芽肿;宏基因组二代测序;球孢子丝菌;疣状瓶霉ʌ中图分类号ɔ R756.6ʌ文献标志码ɔ A ʌ文章编号ɔ1673-3827(2023)18-0226-03真菌引起的感染性肉芽肿,包括M a j o c c h i肉芽肿㊁着色芽生菌病㊁孢子丝菌病和暗色丝孢霉病等[1]㊂孢子丝菌病㊁着色芽生菌病等真菌感染所致的感染性肉芽肿临床表现多样,既可表现为单个结节,也可以表现为淋巴管型改变,病理一般表现包括多核巨细胞㊁组织细胞或浆细胞在内的混合炎性细胞浸润,因此确诊病原微生物是指导临床治疗的关键㊂传统病原学诊断多采用组织培养,耗时长㊁效率低下,无法满足快速㊁准确诊断感染的需求㊂宏基因组二代测序(m e t a g e n o m i c n e x t g e n e r a t i o n s e q u e n c i n g,m N G S)是一种不依赖于分离培养的新兴病原体检测技术,以其不需培养㊁鉴定速度快(仅需13h)㊁准确率高等优点逐步应用于感染性疾病的诊断[3],本研究旨在探讨m N G S在外伤所致皮肤真菌感染中的诊断价值㊂1对象与方法1.1研究对象收集2021年1月到2021年6月我院诊治的真菌感染性肉芽肿患者3例,目前经过抗真菌疗法均已达到治愈㊂对这3例已经确诊的真菌感染性肉芽肿采取回顾性分析,收集患者的一般资料及皮损的临床㊁组织病理㊁细菌和真菌培养结果及皮损组织微生物宏基因组二代测序(m e t a g e n o m i c n e x tg e n e r a t i o n s e q u e n c i n g,m N G S)数据㊂1.2方法传统方法细菌和真菌培养对患者组织块剪基金项目:军队后勤项目(20S WA Q K12)作者简介:严秋红,女(汉族),本科,主管技师.E-m a i l:g o d t o x a@ 126.c o m通信作者:袁小英,E-m a i l:y x y i n g0719@163.c o m 碎后进行研磨,分别采用血琼脂平板培养基㊁罗氏培养基㊁S D A培养基进行培养,分别放入25ħ和37ħ培养箱中进行培养,待有菌种长出后用无菌接种环挑取菌落,提取菌落D N A,送华大基因进行P C R鉴定㊂宏基因组二代测序对患者组织块剪碎,震荡仪反复震荡,超声提取组织D N A,去除人源D N A㊂然后超声波将D N A分子打断成300~800b p长序列片段(一般300~500b p),用酶补平为平末端,然后3'端加一个A碱基(因为接头的3'端有一个突出的T),再在两端加上互补配对的a d a p t e r,再通过P C R扩增达到一定浓度,构成单链D N A文库㊂上面构建好的文库中的待测序列事先配置好一定的浓度,经过f l o w c e l l槽(是用于吸附流动D N A片段的槽道,测序就在此进行)上样,D N A序列在特异的化学试剂作用下,强力随机地附着在l a n e上,与上面的短序列配对㊂上样的结果就是l a n e吸附住了冲过来的D N A,并且可以在表面进行桥式P C R扩增并进行I l l u m i n a测序㊂I l l u m i n a测序采取了 1次加1个荧光碱基,用完失效 的办法确定c l u s t e r的碱基排序顺序,测序结果和宏基因组基因库进行比对㊂2结果2.1基本资料3例患者中均为男性;年龄63~76岁;病程3个月~1年㊂发病诱因中均有外伤史㊂皮损表现:例1患者手背㊁右手前臂伸侧大小不等的暗红色结节斑块,部分结节中央呈囊性感,挤压结痂处有脓性渗出(见图1A);例2患者左手背部蔓延至手指的3c mˑ6c m大小暗红色斑块结节,表面结痂脱屑见图1B );例3患者右手背部巴掌大小的单个结节,表面黑褐色结痂,挤压有脓液渗出(见图1C )㊂2.2 病理学3例患者均进行组织病理学及P A S 染色,病理学结果呈肉芽肿的病理表现,均可见真皮内多核巨细胞在内的混合炎性细胞浸润,其中例2患者病理尚可见暗色真菌孢子,另外两名患者未发现真菌菌丝和孢子(见图2A ㊁B ㊁C )㊂2.3 病原微生物培养结果3例患者皮肤组织细菌培养均为阴性㊂例1和例2患者S D A 培养基25ħ培养均可见菌落生长㊂例3患者皮损25ħ培养42d 未见菌落生长㊂根据例1和例3患者菌落及镜下形态(见图3),结合挑取菌落经华大基因测序鉴定,鉴定结果分别为球形孢子丝菌和疣状瓶霉㊂2.4 m N G S 方法检测结果3例患者皮损组织经过提取D N A ,去除人源D N A 后通过D N A 文库制备㊁f l o w c e l l 槽D N A 吸附㊁桥式P C R 扩增及测序,病例1和病例3结果显示为球形孢子丝菌,例2结果显示为疣状瓶霉㊂其图1 A.病例1患者手背㊁右手前臂伸侧大小不等的暗红色结节及斑块,部分皮损中央呈囊性感,挤压结痂处有脓性渗出;B .病例2患者左手背部蔓延至手指的3c mˑ6c m 大小暗红色斑块,表面结痂脱屑;C .病例3患者右手腕部豌豆大小的单个结节,表面棕褐色结痂,挤压有脓液渗出 图2 A ㊁B ㊁C 分别为3例患者皮损组织病理显示可见混合炎症细胞浸润,部分可见多核巨细胞的感染性肉芽肿改变(H E 染色,ˑ400),其中病例2患者皮肤病理组织内尚可见暗色真菌孢子(图B ) 图3 A.病例1患者皮损S D A 培养基25ħ培养菌落生长情况(转种培养5d );B .病例1患者菌落培养镜下照片(棉兰染色,ˑ400);C .病例2患者S D A 培养基25ħ培养14d 的菌落生长情况(转种培养14d );D .病例2患者菌落镜下照片(棉兰染色,ˑ400)F i g.1 A.D a r k r e d n o d u l e s a n d p l a q u e s o f d i f f e r e n t s i z e s o n t h e b a c k o f t h e h a n d a n d t h e e x t e n d e d s i d e o f t h e r i g h t f o r e a r m i n c a s e 1,w i t h t h e m i d d l e o f s o m e l e s i o n s b e i n g c y s t i c i n t h e c e n t e r a n d p u r u l e n t e x u d a t i o n w h e n c o m p r e s s e d t h e s c a b ;B .A 3c mˑ6c m d a r k r e d p l a qu e w i t h s c a b a n d d e s q u a m a t i o n o n t h e s u r f a c e f r o m t h e b a c k o f t h e l e f t h a n d t o t h e f i n g e r i n c a s e 2;C .A p e a s i z e d s i n g l e n o d u l e o n t h e r i gh t w r i s t i n c a s e 3,w i t h b r o w n s c a b o n t h e s u r f a c e a n d p u s e x u d a t i o n F i g.2 A ,B a n d C s h o w e d m i x e d i n f l a mm a t o r y c e l l i n f i l t r a t i o n i n t h e s k i n l e s i o n s o f 3c a s e s r e s p e c t i v e l y ,a n d s o m e o f t h e m s h o w e d i n f e c t i o u s g r a n u l o m a c h a n g e s o f m u l t i n u c l e a t e d g i a n t c e l l s (H E s t a i n i n g ,ˑ400),o f w h i c h d a r k f u n g a l s p o r e s c a n b e s e e n i n t h e s k i n p a t h o l o g i c a l t i s s u e s i n c a s e 2(F i g .B ) F i g.3 A.T h e g r o w t h o f c o l o n y c u l t u r e d i n 25ħS D A m e d i u m o f s k i n l e s i o n s o f c a s e 1(5d a y s a f t e r i n o c u l a t i o n );B .T h e c o l o n y c u l t u r e d u n d e r t h e m i c r o s c o pe of c a s e 1(c o t t o n b l u e s t a i n i ng ,ˑ400);C .Th e c o l o n y g r o w t hi n S D A m e d i u m o f c a s e 2a f t e r 14d a y s o f 25ħc u l t u r e (14d a ys o f s e e d t r a n s f e r c u l t u r e );D .T h e c o l o n y m i c r o s c o p e p i c t u r e o f c a s e 2(c o t t o n b l u e s t a i n i n g,ˑ400)他还测出包括表皮葡萄球菌㊁马拉色菌㊁念珠菌等皮肤常见定植菌,这些结果经分析无临床意义㊂2.5治疗3名患者经伊曲康唑胶囊(斯皮仁诺,0.2g2次/日)口服8个月至1年,电话随访均已痊愈㊂目前未诉复发㊂3讨论感染性肉芽肿最常见的病原体有真菌㊁非典型分枝杆菌㊁结核分枝杆菌㊁麻风分枝杆菌和梅毒㊁螺旋体等㊂病原学培养对确定诊断至关重要㊂不同的病原微生物感染,治疗方法不同,如果盲目治疗,有可能会延误治疗时机,甚至导致病情加重[2]㊂由真菌感染所致的皮肤及皮下组织的慢性肉芽肿病变,如孢子丝菌病㊁着色芽生菌病㊁足菌肿等在组织病理上均可表现为肉芽肿样结构㊂可引起肉芽肿样结构的常见病原真菌有红色毛癣菌㊁犬小孢子菌㊁念珠菌㊁隐球菌㊁曲霉㊁孢子丝菌㊁马尔尼菲篮状菌㊁暗色真菌㊁毛霉目㊁虫霉目㊁镰刀菌等㊂病原学诊断是临床确诊并进行抗真菌治疗的根本依据㊂与表皮真菌感染相比,感染性肉芽肿病变位置较为深在,病变组织内真菌含量相对较少㊁丰度低,病原学诊断相对困难㊂近年来在真菌感染性肉芽肿病原体的检测上,常见的病原真菌检查技术如直接镜检㊁真菌培养及鉴定㊁组织病理及特殊染色等相关技术㊁分子生物学技术等方法在诊断真菌感染性皮肤肉芽肿病变时各有其优缺点及适应证[2]㊂真菌培养是一种常见的方法,但临床对于微生物分离培养技术依赖病原体活力和丰度,同时培养需要时间长,且阳性培养率较低,无法满足快速㊁准确诊断感染需求;普通组织病理及特殊染色是诊断深部真菌感染的金标准,表现为含有组织细胞的混合性炎性细胞浸润,不同真菌感染炎症模式特征之间并没有肯定的差异[3],肉芽肿病变中暗色真菌很容易被分辨,但大多数致病真菌在组织中形态非常相似,组织病理方法只能确定真菌感染而不能鉴定致病真菌的属种,同时阴性结果不能排除诊断,因此临床常需与其他方法共同使用㊂核酸扩增技术方法(P C R方法)越来越多的应用到检测上来,具有敏感性高㊁特异性强㊁快速便捷等优点,有较高的临床价值;缺点是除实验易受污染外,在临床样本中有多种菌存在,例如混合感染㊁污染菌可能导致混淆或遗漏㊂采用属或种特异性引物可将样本中的目标真菌一步鉴定到种,但有可能将其他属或种真菌遗漏而呈现假阴性结果㊂我们临床诊断的3例患者采用传统培养方法进行培养,1例患者皮损仅需时1周即可见到明显的真菌菌落,另一例患者2周才见到少量的真菌菌落生长,而第3例确诊患者皮损培养42d也未见明显菌落生长㊂皮肤组织m N G S检测方法是直接从患者标本中进行泛核酸检测,通过对皮损组织进行超声波将D N A分子打断成300~800b p序列片段,进行P C R扩增构成单链D N A文库,然后通过上样进行桥式P C R反应,形成很多桥式的互补双链,再次通过强碱解链后进行高通量测序㊂该方法不会有选择地放大特定靶标序列,因为它会对所有样品中的核酸放大和并行测序,允许无差别检测所有微生物(如细菌㊁病毒㊁寄生虫和真菌)㊁抗体㊁毒力因子,甚至宿主生物标志物等[4]㊂m N G S相对于其它病原学检测方法如微生物培养技术㊁核酸扩增技术㊁血清学病原菌抗体检测技术及特定病原菌的多重P C R技术等,有检测范围广㊁检测种类多,无须培养㊁不受抗生素影响的优点,并能同时明确样本中的细菌㊁真菌㊁病毒及原虫,且能够精确到种水平,还能够明确微生物耐药等功能,目前多用于肺部和其他部位感染的快速诊断,在急危重症感染的检测中成为专家共识[5-8],但在皮肤科感染性肉芽肿的诊断应用报道还不多㊂我们在临床碰到的这3名患者,仅病例1和病例2通过传统培养方法培养出真菌㊂组织病理除病例2发现典型的暗色真菌孢子外,其他2例在普通病理和P A S染色中未见真菌菌丝和孢子㊂对皮损组织进行m N G S检测,均检测出真菌,检出率高且耗时短㊂本研究的缺点在于我们目前收集的病例数相对较少㊂后期我们会收集更多的病例,采用培养㊁m N G S方法㊁P C R方法等方法,从更多维度探讨比较其对于临床的指导意义㊂值得一提的是m N G S检测虽然具有检测速度快,无需培养㊁准确度高㊁能一次性的对病毒㊁细菌和真菌等进行检测等优势,但由于目前大部分医院尚没有资质开展m N G S检测,而依托商业公司检测花费价格相对(下转第231页)菌荧光染色法在肺隐球菌病理组织学的诊断中有较高的应用价值㊂P A S染色法使用苏木素复染,染色对比不够明显,隐球菌不易辨认,容易出现假阴性[9]㊂另P A S染色试剂不稳定,S h i f f试剂久置后会变成粉红色,导致其失效,无法提供稳定的染色效果[10]㊂真菌荧光染色法利用钙荧光白与隐球菌细胞壁的β-多糖结合,在紫外光的激活下,隐球菌呈亮蓝色荧光[11],与黑色背景形成明显反差,更易于寻找和识别㊂且真菌荧光染色法操作简单,只需在脱蜡后的样本上滴加1滴试剂,便可直接在荧光显微镜下观察,对于病理技术员来说省时省力[12]㊂综上所述,真菌荧光染色法在肺隐球菌病理组织学诊断中有较高的准确性㊁敏感性㊁特异性㊁阳性预测值及阴性预测值,且快捷㊁高效,值得临床推广使用㊂参考文献[1]顾仕红,林勇.免疫功能正常宿主肺隐球菌病47例回顾性分析[J].临床肺科杂志,2021,26(12):1794-1799. [2]刘鸿瑞.肺非肿瘤性疾病诊断病理学[M].人民卫生出版社,2010.[3]赵琳,乔昀.荧光染色法在真菌检测中的应用[J].检验医学,2021,36(12):1219-1221.[4]梁英杰,凌启波,张威.临床病理学技术[M].人民卫生出版社,2011.[5]甘慧,张冬,文利,等.结节肿块型肺隐球菌病的临床特征及C T表现[J].中华肺部疾病杂志(电子版),2021,14(5):564-568.[6]Y A O K,Q I U X,HU H,e t a l.P u l m o n a r y c r y p t o c o c c o s i sc o e x i s t i n g w i t h c e n t r a l t y p e l u n g c a n c e r i n a n i mm u o c o m p e-t e n t p a t i e n t:a c a s e r e p o r t a n d l i t e r a t u r e r e v i e w[J].B M CP u l m M e d,2020,20(1):161.[7]L I U Y N,S H E D Y,S U N T Y,e t a l.A m u l t i c e n t r e r e t r o-s p e c t i v e s t u d y o f p u l m o n a r y m y c o s i s c l i n i c a l l y p r o v e n f r o m1998t o2007[J].Z h o n g h u a J i e H e H e H u X i Z a Z h i,2011, 34(2):86-90.[8]李冰艳,周婷婷,王越,等.浅部感染真菌标本片制作的改进及应用[J].实用医技杂志,2020,27(2):236-238,273.[9]林倩,方庆全.病理组织P A S染色影响因素分析[J].中国组织化学与细胞化学杂志,2020,29(1):77-80. [10]祁珊珊.过碘酸-S c h i f f(P A S)染色方法的改良及其在病理诊断中的应用[J].临床与实验病理学杂志,2016,32(7):825-826.[11]王喜英,孟健,王健,等.荧光染色法在浅部皮肤真菌病诊断中的应用[J].山西大同大学学报:自然科学版,2021,37(6):57-59.[12]叶文正,方木平.荧光染色法和K O H湿片法在头癣诊断中的应用[J].海南医学,2020,31(3):351-353.[收稿日期]2022-09-07[本文编辑]陈雪红(上接第228页)较高,给患者带来了一定的负担㊂对于苦于找不到病因而又具有一定经济承受能力的可疑真菌感染性肉芽肿患者,可以作为一种辅助诊断方法在临床应用㊂参考文献[1]张瑞峰,冉玉平.真菌感染性皮肤肉芽肿病变病原学诊断进展[J].临床皮肤科杂志,2012,41(8):513-514. [2]T E R Z I R O L I B B,MA I N E T T I C.C u t a n e o u s g r a n u l o m a t o-s i s:a c o m p r e h e n s i v e r e v i e w[J].C l i n R e v A l l e r g y I mm u-n o l,2018,54(1):131-146.[3]王娜,暴芳芳,周盛基,等.度普利尤单抗联合抗生素治疗感染性肉芽肿一例[J].中国麻风皮肤病杂志,2022,38(3): 167-169.[4]余德厚,李若瑜,陈喜雪,等.真菌性肉芽肿临床病理分析[J].临床皮肤科杂志,2013,42(3):164-166.[5]孙波,郑光辉,高阳,等.宏基因组技术在感染性疾病中的应用[J].中国临床新医学,2021,14(1):19-22.[6]HA N D,L I Z,L I R,e t a l.m N G S i n c l i n i c a l m i c r o b i o l o g yl a b o r a t o r i e s:o n t h e r o a d t o m a t u r i t y[J].C r i t R e v M i c r o b i-o l,2019,45(5-6):668-685.[7]宏基因组分析和诊断技术在急危重症感染应用专家共识组.宏基因组分析和诊断技术在急危重症感染应用的专家共识[J].中华急诊医学杂志,2019,28(2):151-155.[8]G U W,D E N G X,L E E M,e t a l.R a p i d p a t h o g e n d e t e c t i o nb y m e t a g e n o m ic n e x t-g e n e r a t i o n s e q u e n c i n g o f i n f e c t ed b o d yf l u i d s[J].N a t M e d,2021,27(1):115-124.[9]L I U H,Z H A N G Y,Y A N G J,e t a l.A p p l i c a t i o n o f m N G Si n t h e e t i o l o g i c a l a n a l y s i s o f l o w e r r e s p i r a t o r y t r a c t i n f e c t i o n sa n d t h e p r e d i c t i o n o f d r u g r e s i s t a n c e[J].M i c r ob i o l S p ec t r,2022,10(1):e0250221.[收稿日期]2022-09-15[本文编辑]卫凤莲。

肺肉芽肿性病变40例CT表现郑石芳;余文昌;李林;卢建平【摘要】Objective To summarize the CT image features and differential diagnosis of pulmonary granulomatous lesions. Methods All CT images of 40 cases with pathologically diagnosed pulmonary granulomatous lesions were retrospectively analyzed. Results The lesions located in left lung in 21 cases, in right lung in 35 cases. 25 cases presented with solitary lesion and the remaining 15 cases showed multiple lesions. The diameters of lesions ranged from 1 to 6 centimeters. The shapes of lesions presented diversiform including irregular mass in 24 cases,rounds or oval mass in 8 cases, small nodule in 8 cases. The lesions showed clear margins in 14 cases and blurred margins in 26 cases. The lesions demonstrated inhomogeneous enhancement in 15 cases,homogeneous enhancement in 25 cases on CT contrast - enhanced scan images. In addition,the lymph node enlargement in the mediastinum and the pleural effusion were respectively found in 4 cases,5 cases. Conclusion The CT image manifestations of pulmonary granulomatous lesions are diverse and complicated. Careful analyses of the images in combination with references of clinical history are helpful to make the diagnosis.%目的总结肺肉芽肿性病变的CT影像特点及鉴别诊断方法.方法对40例经病理检查确诊为肺肉芽肿性病变患者的CT影像资料进行回顾性分析.结果病灶部位:左肺21例、右肺35例.25例单发、15例多发.病灶直径为1.0~6.0 cm不等.病灶形态:不规则状团块影24 例、圆形或类圆形块影8例、结节状影8例.病灶边缘:不清楚26 例、清楚 14例.CT扫描病灶呈均匀性强化25 例,呈不均匀性强化15 例.此外4例合并纵隔淋巴结肿大,5例合并胸腔积液.结论肺肉芽肿性病变的CT影像学特点复杂多样,诊断时需仔细分析图像特点并结合病史和临床表现.【期刊名称】《实用癌症杂志》【年(卷),期】2011(026)006【总页数】3页(P621-623)【关键词】肉芽肿性病变;X摄线计算机;体层摄影术【作者】郑石芳;余文昌;李林;卢建平【作者单位】350014,福建省肿瘤医院;350014,福建省肿瘤医院;350014,福建省肿瘤医院;350014,福建省肿瘤医院【正文语种】中文【中图分类】R734.2肺肉芽肿性病变是由某些病变演变而成的复杂的新生组织,主要是血管结缔组织再生的肉芽组织。

egpa诊断排标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:EGPA(过敏性肉芽肿性血管炎,Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis)是一种罕见的系统性自身免疫疾病,也被称为Churg-Strauss综合征。

该疾病主要影响小血管和中小型血管,并且伴随着嗜酸性粒细胞增多。

EGPA的典型表现是哮喘、鼻窦炎、多系统损害和周围血液嗜酸性粒细胞增多。

EGPA的诊断依赖于患者临床表现、实验室检查和组织病理学检查,而诊断排标准则是帮助医生明确EGPA 的诊断,更好地进行治疗和管理。

一般来说,EGPA的诊断排标准主要包括临床特征、实验室检查和组织病理学检查。

首先是临床特征,EGPA的临床表现往往是多种系统受损,包括哮喘、鼻窦炎、皮疹、神经病变、关节炎、器官损害等。

这些临床表现如果符合EGPA的特征,可以初步怀疑EGPA的可能性。

其次是实验室检查,EGPA患者的血液检查通常会显示外周血嗜酸性粒细胞增多、IgE水平升高、血沉增快等。

这些实验室检查结果可以帮助医生进一步确认EGPA的诊断。

最后是组织病理学检查,对于EGPA患者可能需要进行组织活检,以明确病变的病理学特征,比如肉芽肿性病变、血管炎等。

这些检查结果可以进一步确认EGPA的诊断。

在诊断EGPA时,医生需要综合以上三个方面的信息,进行全面评估和判断。

除了以上的诊断排标准外,还需要排除其他可能引起相似症状的疾病,比如过敏性哮喘、其他类型的血管炎等。

有时候EGPA 的诊断可能会比较困难,特别是在早期病程中,各种表现可能不典型。

对于可疑的病例可能需要进行长期的随访观察,以便进行及时的明确诊断。

在治疗方面,EGPA的治疗主要包括控制炎症反应、减轻症状、维持器官功能等。

一般来说,早期诊断和治疗是非常重要的,可以帮助减少发病率和减轻症状。

目前EGPA主要采用激素类药物和免疫抑制剂进行治疗,同时也可以根据不同情况使用其他药物,比如抗生素、抗病毒药等。

疑诊为肺癌1例变应性肉芽肿性血管炎报道熊晓琦;王小平;曾凡军【期刊名称】《临床肺科杂志》【年(卷),期】2016(021)009【总页数】2页(P1739-1740)【作者】熊晓琦;王小平;曾凡军【作者单位】443000 湖北宜昌,三峡大学第一临床医学院宜昌市中心人民医院呼吸科;443700 湖北宜昌,宜昌市兴山县人民医院呼吸科;443000 湖北宜昌,三峡大学第一临床医学院宜昌市中心人民医院呼吸科【正文语种】中文变应性肉芽肿性血管炎(allergic angitis granulomatosis,AGA或Churg-Stuauss syndrome,CSS)是一种主要累及中、小动脉和静脉,以哮喘、血和组织中嗜酸性粒细胞增多、嗜酸细胞性坏死性血管炎伴有坏死性肉芽肿为特征的系统性血管炎[1]。

1951年由Churg和Strauss两位病理学家首先报道,故又称CSS。

该病临床少见,国外报道发病率为2.2-6.8/100万[2]。

几乎全部病例都有支气管哮喘既往史,以往多误诊为支气管哮喘,临床表现多不典型,早期诊断的误诊率为100%[3]。

我院2013年10月份收治1例疑诊肺癌为首诊病因的患者,经检查明确诊断并行糖皮质激素治疗后,患者临床症状消失,肺部病变完全吸收。

现报道病例并复习相关文献,以期提高临床医生对该类疾病的认识。

女性,42岁,酒厂工作,因“间断咳嗽、气喘近2月”外院治疗无效,转入我院。

患者于近2月来无明显诱因出现咳嗽,为干咳,伴气喘,活动后明显,无胸痛、咯血等,无发热、盗汗。

于半月前外院就诊查双肺CT示:右肺下叶及左舌叶斑片影,部分呈结节灶,考虑感染可能性大。

给予抗感染(头孢孟多、阿奇霉素)、平喘(舒利迭、茶碱缓释片)治疗半月后患者气喘症状明显好转,仍间断咳嗽。

复查双肺CT示:双肺团块影,病灶较前片进展,考虑肺癌。

为进一步明确肺部病灶性质,故转入我院。

起病以来,患者精神、食欲、睡眠尚可,大小便正常,体力下降,体重无减轻。

结节病结节病(Sarcoidosis)是一种多系统受累的肉芽肿性疾病,可累及全身所有器官。

肺和胸内淋巴结受累最为常见。

其病理特征是一种非干酪性、类上皮细胞性肉芽肿。

目前病因未明。

部分病例有自限性,大多预后良好。

其糖皮质激素是主要治疗手段。

流行病学资料1、缺乏精确的流行病学数据:并非少见病。

[1-2]1) 美国估计的年发病率:10-40/10万人。

2) 北欧地区:17.6-20/10万。

3) 日本为20/10万。

2、有逐渐增多趋势:1) 英国某地统计1977-1983年6年期间结节病的年发病率为15/10万;而在1962-1977年的15年期间仅3.5/10万。

2) Hiraga等分析了1960年~1999年期间来自日本7个研究中心经临床和病理确诊的4 774例结节病的资料。

结果显示,60年代至70年代,日本结节病的发病率为1.6/10万;70年代至80年代为11.2/10万;80年代至90年代为25.6/10万。

3) 俄罗斯结节病的发病率也从1988年的1.9/10万,增至1998年的4.1/10万。

4) 我国无统计资料;公开报道的结节病病例数,1958年报道第一例,1983年为129例,1990年为768例,1999年增至约3000例。

5) 我院1985年至2005年收治总例数1200例,年平均60例,占呼吸科年总病例数(2000)的3%。

3、流行病学特点:1) 地域分布:呈世界性分布,寒冷地区多见;欧美人发病多于亚洲和非洲;西班牙、葡萄牙、印度、沙特阿拉伯及南美洲的发病率较低。

亚洲以日本人较多。

2) 人种差异:美国黑人最高(35.5/10万),白种人最低(10.9/10万)。

3) 年龄分布:任何年龄均可发病。

中青年多发,40岁以下多见。

发病高峰在20~29岁。

在Scandinavian国家和日本,女性患者发病有两个高峰:第一高峰为青年期20~29岁。

第二高峰为50岁以上的中年期。

4) 性别分布:女性发病略高于男性。

【疾病名】韦格纳肉芽肿【英文名】Wegner granulomatosis【别名】韦格内肉芽肿;Wegener granulomatosis;韦格纳肉芽肿病;Wegener 肉芽肿;坏死性肉芽肿【ICD号】M31.3【病因和发病机制研究的进展】1.病因研究进展2.发病机制研究进展 韦格纳肉芽肿病(Wegener granulomatosis,WG)是一种特殊的全身性血管炎病变,最初可从头颈部症状开始。

Godman提出WG必须满足三个条件:上呼吸道坏死性肉芽肿病变、血管炎及肾小球肾炎(即威格纳三联征),近年增加了c-ANCA阳性。

Fienberg和Carrington先后提出局限性WG的概念,即病变局限于一个解剖学部位而未广泛累及多系统。

光镜下WG显示三种病变:坏死、肉芽肿及真正的血管炎,其他继发改变有微脓肿和纤维化。

遗憾的是头颈部活检标本常缺乏其中一项、两项、甚至全部三项典型病变。

病变中坏死很有特点,坏死带在病变组织中分布不均匀,低倍镜下呈地图样,边缘呈波状或明显锯齿状。

坏死常呈嗜碱性,并有细碎的颗粒。

坏死带常被多核巨细胞围绕。

‘肉芽肿性炎症’是对不同表现具有根本不同含义的一个名词。

一般显微镜下‘肉芽肿性炎症’是指单核组织细胞(巨噬细胞)和炎细胞对刺激的一种反应:包括感染(如分支杆菌或霉菌)、毒素因子或异物、肿瘤、不明刺激、类肉瘤病和WG。

WG的肉芽肿性炎症巨嗜细胞的聚集十分稀疏,不象类肉瘤病或结核病中巨嗜细胞聚集得那样紧密。

此外WG中多核巨细胞与急、慢性炎细胞同时存在。

WG的血管炎不同于非特异性慢性炎症,后者仅显示血管增生而缺乏真正的血管壁损伤。

WG的血管炎出现血管壁损伤,典型的是累犯中小动静脉的纤维素样坏死。

这种血管壁损伤又伴有急、慢性炎细胞浸润。

有时在血管壁出现肉芽肿性炎症。

WG的肺部病理改变与头颈部相似,显示坏死、肉芽肿性炎症与血管炎特点更为显著。

肾脏表现常为非特异性坏死性肾小球肾炎。

【诊断研究进展】1.辅助诊断检查进展(1)实验室检查进展:①一般检查:WG实验室检查出现血沉升高、血浆I gG升高,但缺乏特异性指标。