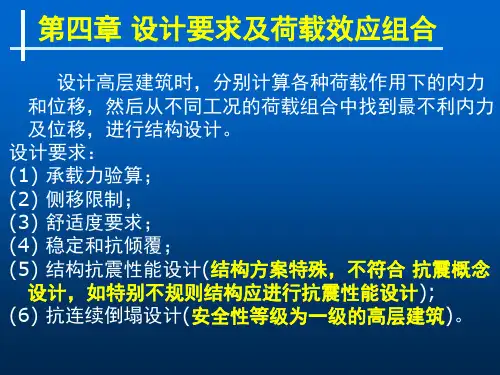

建筑结构抗震设计原理第四章

- 格式:ppt

- 大小:1.92 MB

- 文档页数:54

第一章的习题答案1. 震级是衡量一次地震强弱程度(即所释放能量的大小)的指标。

地震烈度是衡量一次地震时某地区地面震动强弱程度的尺度。

震级大时,烈度就高;但某地区地震烈度同时还受震中距和地质条件的影响。

2. 参见教材第10面。

3. 大烈度地震是小概率事件,小烈度地震发生概率较高,可根据地震烈度的超越概率确定小、中、大烈度地震;由统计关系:小震烈度=基本烈度-1.55度;大震烈度=基本烈度+1.00度。

4. 概念设计为结构抗震设计提出应注意的基本原则,具有指导性的意义;抗震计算为结构或构件达到抗震目的提供具体数据和要求;构造措施从结构的整体性、锚固连接等方面保证抗震计算结果的有效性以及弥补部分情况无法进行正确、简洁计算的缺陷。

5. 结构延性好意味可容许结构产生一定的弹塑性变形,通过结构一定程度的弹塑性变形耗散地震能量,从而减小截面尺寸,降低造价;同时可避免产生结构的倒塌。

第二章的习题答案1. 地震波中与土层固有周期相一致或相近的波传至地面时,其振幅被放大;与土层固有周期相差较大的波传至地面时,其振幅被衰减甚至完全过滤掉了。

因此土层固有周期与地震动的卓越周期相近,2. 考虑材料的动力下的承载力大于静力下的承载力;材料在地震下地基承载力的安全储备可低于一般情况下的安全储备,因此地基的抗震承载力高于静力承载力。

3. 土层的地质年代;土体中的粘粒含量;地下水位;上覆非液化土层厚度;地震的烈度和作用时间。

4. a 中软场地上的建筑物抗震性能比中硬场地上的建筑物抗震性能要差(建筑物条件均同)。

b. 粉土中粘粒含量百分率愈大,则愈容易液化. c .液化指数越小,地震时地面喷水冒砂现象越轻微。

d .地基的抗震承载力为承受竖向荷载的能力。

5. s m v m 5.2444208.32602.82008.51802.220=+++=因m v 小于s m 250,场地为中软场地。

6. 设计地震分组为第二组,烈度为7度,取80=N砂土的临界标贯值:[])(1.09.00w s cr d d N N -+=,其中m d w 5.1=土层厚度:第i 实测标贯点所代表的土层厚度的上界取上部非液化土层的底面或第1-i 实测标贯点所代表土层的底面;其下界取下部非液化土层的顶面或相邻实测标贯点的深度的均值。

工程结构抗震课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解工程结构抗震的基本原理,掌握抗震设计的基本概念和方法。

2. 学习各类建筑结构的抗震特点,了解不同结构类型的抗震性能。

3. 掌握我国抗震设防标准,了解抗震设防等级的划分。

技能目标:1. 能够运用所学知识,分析建筑结构的抗震需求,提出合理的抗震设计方案。

2. 学会使用相关软件进行工程结构抗震分析,具备一定的抗震设计能力。

3. 能够针对特定工程,编制抗震设计方案,并进行简要的抗震评估。

情感态度价值观目标:1. 培养学生的安全意识,使其认识到工程结构抗震的重要性。

2. 增强学生的团队合作精神,提高沟通协调能力。

3. 激发学生对土木工程事业的热爱,培养其从事相关工作的责任感。

本课程针对高中年级学生,结合学科特点和教学要求,注重理论与实践相结合,旨在提高学生的工程结构抗震设计能力。

课程目标具体、可衡量,以便学生和教师在教学过程中明确预期成果。

通过本课程的学习,学生将掌握工程结构抗震知识,具备实际操作技能,同时培养正确的价值观和安全意识。

为实现课程目标,将分解为具体的学习成果,便于后续教学设计和评估。

二、教学内容1. 抗震原理概述:介绍地震波、地震作用、抗震设防目标等基本概念。

- 教材章节:第一章 地震与抗震基本概念2. 抗震设计方法:讲解静力法、反应谱法、时程分析法等抗震设计方法。

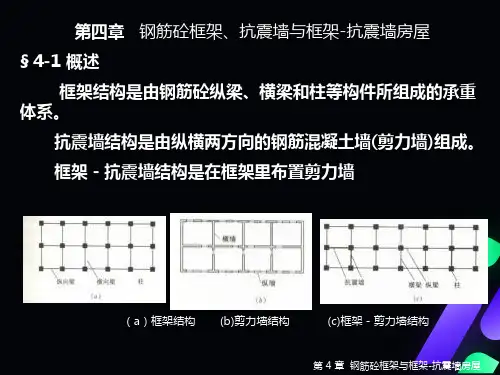

- 教材章节:第二章 抗震设计方法3. 建筑结构类型及抗震特点:分析框架结构、剪力墙结构、筒体结构等不同结构类型的抗震性能。

- 教材章节:第三章 建筑结构类型及抗震特点4. 抗震设防标准与等级:阐述我国抗震设防标准,介绍抗震设防等级的划分及应用。

- 教材章节:第四章 抗震设防标准与等级5. 抗震设计案例分析:选取典型工程案例,分析其抗震设计要点及措施。

- 教材章节:第五章 抗震设计案例分析6. 抗震设计软件应用:学习使用PKPM、ETABS等抗震设计软件,进行工程结构抗震分析。

- 教材章节:第六章 抗震设计软件应用7. 实践操作与团队协作:分组进行抗震设计方案编制,培养学生的实际操作能力和团队协作精神。

《建筑结构抗震设计》全套课件第一部分:建筑抗震设计概述一、引言随着城市化进程的加快,高层建筑和大型公共设施日益增多,建筑结构抗震设计显得尤为重要。

地震是一种破坏性极强的自然灾害,对建筑结构的影响巨大。

因此,如何设计出能够抵御地震影响的建筑结构,是建筑设计师和工程师们必须面对的挑战。

二、抗震设计的基本概念抗震设计是指根据建筑所在地区的地震烈度、地质条件、建筑类型和用途等因素,通过合理的结构设计、材料选择和施工工艺,使建筑结构在地震发生时能够保持稳定,避免或减少人员伤亡和财产损失。

三、抗震设计的原则1. 以预防为主:在设计阶段就应充分考虑地震因素的影响,采取有效的抗震措施,而不是等到地震发生后才进行补救。

3. 材料选择:应选择具有良好抗震性能的材料,如钢筋、混凝土等。

4. 施工质量:施工质量直接影响到建筑结构的抗震性能,必须严格按照设计要求和施工规范进行施工。

四、抗震设计的步骤1. 地震烈度评估:根据建筑所在地区的地震活动历史和地质条件,评估地震烈度。

2. 结构设计:根据地震烈度、建筑类型和用途等因素,进行结构设计,包括结构体系、构件截面尺寸、材料选择等。

3. 抗震措施:采取有效的抗震措施,如设置防震缝、增加支撑体系、采用减震隔震技术等。

4. 施工质量控制:严格控制施工质量,确保结构设计的实现。

五、抗震设计的未来发展通过本课件的学习,希望同学们能够掌握建筑结构抗震设计的基本概念、原则和步骤,为未来的建筑设计工作打下坚实的基础。

六、抗震设计的具体方法1. 静力设计法:这是一种传统的抗震设计方法,主要考虑建筑结构在地震作用下的静力平衡。

设计时,需要计算结构在地震作用下的内力和变形,并确保结构具有足够的强度和刚度。

2. 动力设计法:这种方法考虑了地震作用的动力效应,通过计算结构的动力响应来评估其抗震性能。

动力设计法需要考虑地震动的频谱特性、结构的自振频率和阻尼比等因素。

3. 基于性能的抗震设计:这种方法以建筑结构的性能目标为导向,通过选择合适的性能指标和抗震措施,确保结构在地震发生时能够达到预定的性能要求。

建筑结构的抗震设计原理第一章:引言建筑结构的抗震设计是工程建设中必不可少的一个环节。

地震是一种自然灾害,其破坏力极强,不仅会给人类带来生命上的蹂躏,同时也会对建筑结构造成严重的破坏。

因此,在建筑结构的设计中,抗震设计是一个至关重要的考虑因素。

本文将针对建筑结构的抗震设计原理进行分析和讨论。

第二章:建筑结构的抗震设计基本原理建筑结构的抗震设计基本原理主要有三点:1.强度和刚度:这是建筑结构的两个最基本的属性。

强度是指建筑结构的承载能力。

在震动情况下,建筑结构的承载能力就显得尤为重要。

刚度是指建筑结构的持久性。

在地震发生时,建筑结构需要保持稳定性和可靠性,不会发生崩塌或坍塌。

2.增加阻尼:阻尼是指建筑结构在地震情况下发生变形的能力。

增加阻尼可以提高建筑结构的抗震能力,降低震动对结构的影响。

3.纵向和横向结构:纵向结构是指建筑结构的耐震性能能够抵抗地震的纵向震动。

横向结构是指建筑结构的耐震性能能够抵抗地震的横向震动。

这两种结构的设计均需要考虑地震力的不同方向。

第三章:抗震设计的特别考虑因素在建筑结构的抗震设计中,还需要考虑以下特别因素:1.地形的影响:当建筑在地势较高或地形不规则的地区建造时,需要采用特殊的结构设计来考虑地形对建筑结构的影响。

2.地震因素的影响:地震力是建筑结构抗震设计的核心考虑因素,在设计中需要考虑地震的发生几率、地震的震级、地震的频率等因素,以确保建筑结构在各种地震情况下都有较好的抗震性能。

3.建筑结构的使用寿命:建筑结构的使用寿命是一个非常重要的考虑因素,因为它会直接影响建筑结构的耐震性。

能够满足建筑物使用寿命标准的建筑结构显然会具有更好的抗震能力。

第四章:抗震设计的常用方法在建筑结构的抗震设计中,下面是几种常用的方法:1.阻尼剪力增加:这是一种常用的加强建筑结构抗震能力的方法。

在建筑结构的某些关键节点处,加入一些可供变形的部件,以起到增强阻尼剪力的作用。

2.加强承载体系:适当加强建筑承载体系,增加建筑结构的刚度和抵抗力,减少结构物志向的变形。

第一章绪论地震按其成因分为哪几种类型?按其震源的深浅又分为哪几种类型?构造地震、火山地震、陷落地震和诱发地震。

深浅:构造地震可分为浅源地震(d<60km)、中源地震(60 –300km),深源地震(>300km)什么是地震波?地震波包含了哪几种波?各种地震波各自的传播特点是什么?对地面和建筑物的影响如何?地震波:地震引起的振动以波的形式从震源向各个方向传播并释放能量。

是一种弹性波,分为体波(地球内部传播)、面波(地球表面传播)。

体波:分为纵波(p波):在传播过程中,其介质质点的振动方向与波的前进方向一致。

特点是:周期短,振幅小;影响:它使地面发生上下振动,破坏性较弱。

橫波(s波):在传播过程中,其介质质点的振动方向与波的前进方向垂直。

特点是:周期长,振幅大。

影响:它使地面发生前后、左右抖动,破坏性较强,。

面波:分为洛夫波(L波):传播时将质点在与波前进方向相垂直的水平方向上作蛇形运动。

影响:其波长大、振幅强,只能沿地表面传播,是造成建筑物强烈破坏的主要因素。

地震波的传播速度:纵波>横波>面波橫波、面波:地面震动猛烈、破坏作用大。

地震波在传播过程中能量衰减:地面振动减弱、破坏作用逐渐减轻。

地震波是指从震源产生向四外辐射的弹性波。

地震发生时,震源区的介质发生急速的破裂和运动,这种扰动构成一个波源。

由于地球介质的连续性,这种波动就向地球内部及表层各处传播开去,形成了连续介质中的弹性波。

什么地震震级?什么是地震烈度和基本烈度?什么是抗震设防烈度?地震震级:表示地震本身强度或大小的一种度量指标。

地震烈度:指某一地区的地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度。

基本烈度:在一定时期内(一般指50年),某地区可能遭遇到的超越某一概率的最大地震烈度。

抗震设防烈度:就是指指地面及房屋等建筑物受地震破坏的程度。

什么是多遇地震和罕遇地震?多遇地震一般指小震,50年可能遭遇的超越概率为63%的地震烈度值。

罕遇地震一般指大震,50年超越概率2%~3%的地震烈度。

车轶建筑结构抗震设计课后答案第1章绪论1、震级和烈度有什么区别和联系?答:地震震级是表示地震大小的一种度量。

其数值是根据地震仪记录到的地震波图确定的。

地震烈度是指某一区域内的地表和各类建筑物遭受一次地震影响的平均强弱程度。

一次地震,表示地震大小的震级只有一个。

然而,由于同一次地震对不同地点的影响不一样,随着距离震中的远近变化,会出现多种不同的地震烈度。

2、如何考虑不同类型建筑的抗震设防?答:对于不同使用性质的建筑物,地震破坏所造成后果的严重性是不一样的。

因此对于不同用途建筑物的抗震设防。

,不宜采用同一标准,而应根据其破坏后果加以区别对待。

对各类建筑物的抗震设防标准的具体规定为:标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。

重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但设防烈度为9时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。

特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。

同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。

适度设防类,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为6度时不应降低。

一般情况下,仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。

3、怎样理解小震、中震与大震?答:从概率意义上说,小震就是发生机会较多的地震。

根据分析,当分析年限值取50年时,上述概率密度曲线的峰值烈度所对应的被超越概率为63.2%,因此可以将这一峰值烈度定义为小震烈度,又称多遇地震烈度。

而全国地震区划图所规定的各地的基本烈度,可取为中震对应的烈度。

它在50年内的超越概率一般为10%。

大震是罕遇的地震,它所对应的地震烈度在50年内超越概率2%左右,这个烈度又可称为罕遇地震烈度。

第一章绪论1、地震按其成因分为:火山地震、陷落地震和构造地震2、震源:底层构造运动中,地球内部断层错动断裂并引起周围介质震动的部位震中:震源正上方的地面位置叫震中震中区(极震区):震中附近的地面震动最剧烈,也是破坏严重的地区震中距:震源至地面的垂直距离叫做震源深度3、地震波:体波(纵波、横波)随深度增大而增大….面波(L波、R波)随深度增大而减小纵波>横波>面波(面波的振幅最大)4、震级:表示地震本身大小的尺度地震裂变:是指某一地区地面及房屋建筑等工程结构遭受到一次地震影响的强烈程度。

关系区别:一次地震表示地震大小的震级只有一个,但由于各地区距离震中的远近不同、震源深度不同,地质情况和建筑物情况不同,故各地区所遭受到的地震影响程度不同。

5、基本烈度:指某地区在今后一定时间内,在一般场地条件下可能遭受的最大地震烈度,我国确定以50年内超过概率为10%的烈度为基本烈度(474年一遇)抗震设防烈度:一个地区作为抗震设防依据的地震烈度,一般情况下可采用中国地震动区划图地震基本烈度,6度以上地区建筑必须进行抗震烈度设防。

6、地震动三个基本要素:幅值、频率和持时(在近场内基岩上的低振动加速度峰值大于软弱场地上的,而远场则相反)7、四个抗震设防类别:特殊、重点、标准、适度设防,简称甲乙丙丁(甲乙抗震措施提升一度,计算时甲提升一度,乙不提升)小震烈度:50年内超63.2% 中震10% 大震2-3%中震烈度(基本烈度)=小震烈度(众值或多遇)+1.55=大震(罕遇)-1.00三水准设防目标:小震不坏、中震可修、大震不倒两阶段抗震方法:第一阶段设计为承载力及弹性形变验算,取第一水准(相当于小震)的参数计算。

这样可满足第一二水准设防要求。

第二阶段设计为弹塑性形变验算,满足第三水准设防要求。

第二章场地、地基和基础1、场地:是指工程群体所在地,具有相似的反应普特征。

按场地上建筑物的震害轻重程度,把建筑场地划分四类,即对建筑抗震有利、一般、不利和危险的地段。