玉米、水稻高光效新型种植模式及关键技术创新与应用

- 格式:pdf

- 大小:390.74 KB

- 文档页数:9

农业技术农业开发与装备 2024年第1期新时期玉米高光效休耕轮作技术与现代农业发展祁艳春(博兴县庞家镇农业综合服务中心,山东博兴 256500)摘要:为进一步促进玉米高光效休耕轮作技术的应用,以促进现代农业发展。

首先介绍了玉米高光效休耕轮作技术的应用优势,包括提高土壤质量、增加产量和降低农药使用量等方面。

其次,分析了新时期玉米高光效休耕轮作技术的应用策略。

通过相关措施,提高了玉米的总产量,推动了资源利用和环境保护,以此为相关人员提供实践参考。

关键词:玉米;高光效休耕轮作技术;现代农业0 引言随着人口的增长和食品需求的不断增加,农业产量的提高成为现代农业发展的主要目标之一。

在此过程中,高光效休耕轮作技术被广泛应用于玉米生产中。

该技术通过合理配置种植系统、优化肥料管理以及控制有害生物等手段,能够有效提高土壤质量和作物产量,并降低农药使用量和环境污染。

因此,进一步深入研究高光效休耕轮作技术的优化和应用,对于推动现代农业的发展具有重要意义。

1 新时期玉米高光效休耕轮作技术的应用优势玉米高光效休耕轮作技术通过适应当地气候、土壤等自然条件,采取合理的管理措施,对土壤、水分、肥料、杂草以及有害生物进行有效控制,从而提高土壤质量和作物产量,并降低农药使用量和环境污染。

其应用优势主要包括以下几个方面:1)提高土壤质量。

在传统农业中,过度耕种和不合理肥料施用等问题会导致土壤质量下降,而玉米高光效休耕轮作技术能够通过合理轮作、绿肥覆盖、有机肥料施用等措施改善土壤结构和养分含量。

例如,采用豆科植物作为绿肥,既能增加土壤有机质和氮素含量,又能抑制土壤病虫害的发生,提高土壤肥力。

2)增加产量。

通过稳定供应养分、控制有害生物和采用合理的轮作种植,玉米高光效休耕轮作技术能够显著提高玉米产量。

例如,在玉米、大豆、小麦等作物的轮作中,可以通过改善土壤环境条件,控制病虫害等手段,提高作物抗逆性和养分利用率,从而有效提高玉米产量。

3)降低农药使用量。

玉米栽培新技术的研究与展望玉米作为全球重要的粮食作物,除了在饮食方面发挥着重要的作用外,在工业和能源领域也具有广泛的应用。

为了满足不断增长的需求,保障粮食安全,提高产量和质量,玉米栽培技术的研究一直是农学界的热点。

随着科技的发展,越来越多的新技术被应用到玉米栽培中,促进了其可持续发展。

本文重点介绍了几种新技术的研究与展望。

1. 遗传改良技术遗传改良技术是受欢迎的提高农作物产量的一种方法之一。

通过选择有利的遗传特征并在品种间进行杂交,可以提高产量和耐受逆境的能力。

现代遗传改良技术包括基因编辑等创新技术,能够精确地修改目标基因,促进玉米产量和品质的改进。

2. 气象预测气象预测技术是预测未来气候变化和天气变化的一种技术。

气象预测技术可以帮助农民指导种植季节和防灾减损,从而减少损失和提高产量。

气象预测技术可以利用统计学算法、深度学习等方法来提高预测准确性,促进玉米的高产、质优。

3. 农业机器人农业机器人是一种搭载农作物识别和操作系统的机器人。

自动化技术越来越普及的今天,农业机器人也被广泛应用于玉米种植中。

农业机器人的应用可以自动化完成插秧、施肥、除草、收割等过程,从而避免人工操作带来的劳动力浪费和农药威胁。

随着农业机器人技术的不断进步,将对玉米生产产生起到重要的推动作用。

4. 全景图像技术全景图像技术是一种高分辨率成像技术,可用于获取农场内植被高度和生长状态,帮助农民评估植物的健康、病虫害发生与否,并根据植物的状态进行相应的处理。

全景图像技术为精准农业提供了更全面、更准确、更及时的数据,并提供了帮助农民向可持续农业的方向迈进的工具。

5. 水肥一体化技术水肥一体化技术是一种通过科学配置肥料和水,调节土壤水分和肥料的有效利用率的技术。

水肥一体化技术可以帮助降低浪费,减少资源的损失,同时提高对玉米生长的影响和控制。

随着水肥一体化技术的不断完善,将为农民提供更有效、更可靠和更可持续的农业模式。

总之,玉米的栽培是农业领域中一个重要的科研方向。

科技促进粮食增产的例子科技的发展在农业领域起到了重要的促进作用,帮助农民提高粮食产量和质量。

下面是10个以科技促进粮食增产的例子:1. 精准农业技术:利用无人机、卫星遥感和地理信息系统等技术,实现对农田的精确监测和管理,包括土壤湿度、营养状况、病虫害等,从而实现精确施肥、浇水和病虫害防治,提高农作物产量和质量。

2. 智能灌溉系统:结合传感器和自动化控制技术,实现对农田水分的实时监测和精确控制,根据不同作物的需水量和生长阶段,精确调控灌溉水量和频率,避免过度灌溉和水分浪费,提高水资源利用效率和农作物产量。

3. 无土栽培技术:利用水培、气培和基质培等无土栽培技术,不受土壤质量和病虫害的限制,实现对农作物生长环境的精确控制,提供充足的水、养分和气候条件,提高农作物产量和质量。

4. 生物技术育种:利用基因工程、分子标记和遗传改良等技术,对农作物进行精确的基因编辑和改良,提高抗病虫害能力、耐逆性和产量潜力,培育出高产、高抗性的新品种,促进粮食增产。

5. 精确施肥技术:利用土壤检测和植物营养诊断技术,实现对农田土壤和作物养分的精确测定和分析,根据不同作物的养分需求和土壤养分状况,精确施肥,避免过度施肥和养分浪费,提高肥料利用率和农作物产量。

6. 精确植保技术:利用遥感和无人机等技术,实现对农田病虫害的精确监测和预警,结合实时气象数据,精确判断病虫害发生的时机和程度,精确喷洒农药,减少农药的使用量和环境污染,提高农作物产量和质量。

7. 农业物联网技术:利用传感器和物联网技术,实现对农田环境、作物生长和农机运行等数据的实时采集和传输,通过大数据分析和人工智能算法,提供精准的农业决策支持,优化农田管理和农作物生产过程,提高农作物产量和经济效益。

8. 农业机械化技术:利用现代化农机设备,如联合收割机、播种机和喷洒机等,实现农业生产的机械化和自动化,提高生产效率和劳动力利用率,减少人工劳动强度,提高粮食产量。

9. 智能储粮技术:利用传感器和自动化控制技术,实现对粮食储存环境的实时监测和调控,包括温湿度、氧气和二氧化碳浓度等,及时发现和处理粮食变质和虫害等问题,保护粮食质量,减少粮食损失。

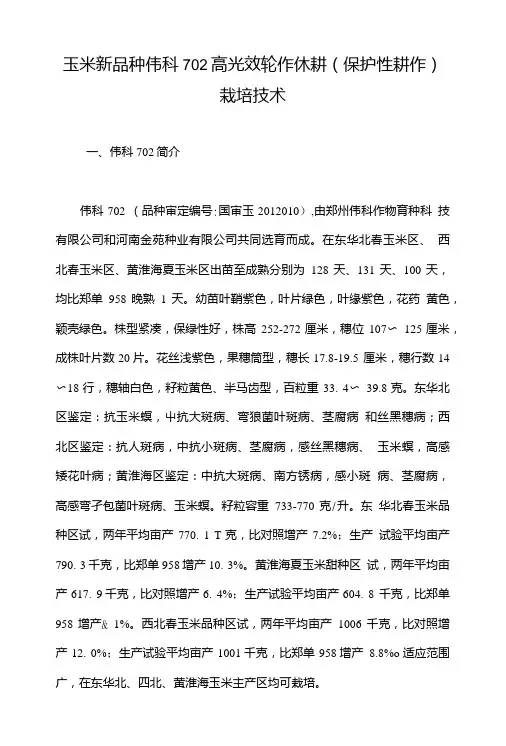

玉米新品种伟科702高光效轮作休耕(保护性耕作)栽培技术一、伟科702简介伟科702 (品种审定编号:国审玉2012010),由郑州伟科作物育种科技有限公司和河南金苑种业有限公司共同选育而成。

在东华北春玉米区、西北春玉米区、黄淮海夏玉米区出苗至成熟分别为128天、131天、100 天,均比郑单958晚熟1天。

幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘紫色,花药黄色,颖壳绿色。

株型紧凑,保绿性好,株高252-272厘米,穗位107〜125厘米,成株叶片数20片。

花丝浅紫色,果穗筒型,穗长17.8-19.5 厘米,穗行数14〜18行,穗轴白色,籽粒黄色、半马齿型,百粒重33. 4〜39.8克。

东华北区鉴定:抗玉米螟,屮抗大斑病、弯狼菌叶斑病、茎腐病和丝黑穗病;西北区鉴定:抗人斑病,中抗小斑病、茎腐病,感丝黑穗病、玉米螟,高感矮花叶病;黄淮海区鉴定:中抗大斑病、南方锈病,感小斑病、茎腐病,高感弯孑包菌叶斑病、玉米螟。

籽粒容重733-770克/升。

东华北春玉米品种区试,两年平均亩产770. 1 T克,比对照增产7.2%;生产试验平均亩产790. 3千克,比郑单958增产10. 3%。

黄淮海夏玉米甜种区试,两年平均亩产617. 9千克,比对照增产6. 4%;生产试验平均亩产604. 8 千克,比郑单958增产& 1%。

西北春玉米品种区试,两年平均亩产1006 千克,比对照增产12. 0%;生产试验平均亩产1001千克,比郑单958增产8.8%o适应范围广,在东华北、四北、黄淮海玉米主产区均可栽培。

二、高光效轮作休耕栽培技术简介(-)技术突破本技术是根据光照规律和玉米自身的生长发育特点,改传统的南北或东西种植行向为西南一东北行向,角度为磁南偏西18〜20。

o玉米行距改常规的均行种植为通风透光的超宽行距和窄行距相间种植,并可实现近似的休耕和轮作。

木技术可显著提高玉米的光能利用率,进一步挖掘单产潜力。

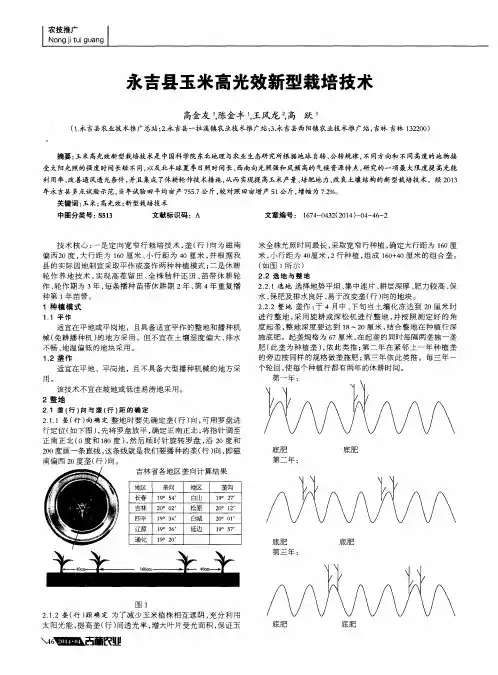

(-)技术概要1.第一年按160厘米超宽行距(即休耕带)、35厘米窄行距播种玉米。

N o n g j i t u i g u a n g1、玉米作物的作物栽培学理论依据大宽行、小窄行种植技术的基础理论为玉米属于碳四植物,光能利用效率高,在全生育期必须满足玉米光合效率中碳同化的基本要求才能大幅提高玉米的生物产量。

只有采用大宽行小窄行种植技术,让生长的每个玉米植株充分实现良好的边际效应,充分满足所有个体对光能的捕获和同化CO2的需要,尤其是玉米属于中位性结实的农作物,玉米穗位于植株的中部,对于玉米籽粒产量而言,棒三叶的光合能力和光合效率是决定玉米产量的决定因素,大宽行、小窄行的种植模式很好的满足了玉米棒三叶对于光能利用的同时也满足了CO2的源源不断的供应,从根本上满足了玉米光合作用的原料,显著提高栽培玉米的光能利用效率,很好地满足了玉米生长需要,为实现丰产、高产创造了更好的先决条件。

通过对示范田种植的先玉1225进行小区丈量、称重和计算,试验田种植的先玉1225采取35厘米×120厘米、2~3株/穴的播种模式,与传统的播种模式40厘米×70厘米、1株/穴相比,穗位高降低4.8%、粗脂肪含量降低5.2%,其他生物指标特性均无明显差异,说明该种植模式降低先玉1225穗位高度,但是对关键指标DM值和淀粉含量影响不大。

2、一穴多株的理论依据一穴多株高产栽培技术是近年来开展的玉米高产研究的重要突破点。

其理论是建立在生物个体间基因的竞争性表达基础上的应用性研究,在生物界的生存竞争中,强欺弱、大欺小是生物界的必然规律,只有实现个体间势均力敌的平衡态势才能让每个个体充分进行优势基因的表达,实现共生、共促、共同生长的良好态势。

双株或三株栽培法就是实现这种种植效果的良好实践。

在大宽行、小窄行的基础上,采用一穴多株种植技术,在实现个体优势表达的同时,可以大幅度提高玉米田的种植密度,实现个体与群体高度的统一,个体产量的提高与通过群体的数量的增加,使玉米高产栽培实现质的飞跃,高产也就水到渠成。

现代农业技术在玉米种植中的运用作者:来源:《世界热带农业信息》2024年第02期近年来,永靖县不断调整农业种植结构,通过“以养带种、以种促养、种养结合”的产业链发展模式,鼓励支持畜牧养殖,让种植业和养殖业“互动起来”,实现短板互补,促进循环生态农业发展。

随着科技的进步与发展,永靖县不断将现代化农业技术应用到当地玉米种植中,提高了玉米种植效率,降低了人工投入成本。

玉米作为重要粮食作物,对当地农业发展和农户经济收入影响重大,落实现代农业技术可以提升玉米种植的整体水平,还能为农户带来较为客观的种植收益。

1现代农业技术在玉米种植中的运用概述在科技高速发展的时代背景下,玉米种植要想实现高质量、高效率发展,应紧跟现代化发展趋势,将先进种植技术应用到玉米种植中,为玉米种植提供助力。

当前,现代农业技术应用于玉米种植中包括以下几点:首先,发挥现代农业技术先进性,落实玉米品种改良工作,从而实现玉米品种优良,提升玉米种植产量和品质。

结合永靖县玉米种植存在问题,有针对性进行改进,从而提升玉米种植产量。

其次,应用现代农业技术落实田间管理工作,推进机械化播种、施肥、灌溉等,提升田间管理效率,发挥现代农业技术智能化优势,检测病虫害问题,提升玉米种植品质。

2现代农业技术在玉米种植中运用的意义2.1有利于提升玉米种植产量在传统玉米种植中,种植模式主要依据以往的种植经验。

但是由于玉米生长影响因素较多,单纯依靠经验种植科学性不足,受到外界环境影响,难以把握玉米种植情况。

传统玉米种植技术具有效率低、成本高的缺点,难以提高玉米种植产量和质量。

而现代化农业技术可以改变种植户对现代化、科学化种植技术的认识,从而加强对现代农业技术的了解,有针对性的提高玉米种植效率和水平,满足市场对玉米的需求量,利用现代化种植技术提升玉米种植产量和品质。

2.2有利于提升农民收入水平随着时代的进步与发展,人们对生活品质的要求不断提升,改变传统玉米种植模式,引进现代农业技术,有助于实现玉米绿色、环保的种植理念,从而满足对玉米的品质需求。

为案例推动粮油作物高产高效提供鲜活的事例

近年来,粮油作物的高产高效种植已经成为农业发展的重点。

以下是一些鲜活的事例,展示了案例推动粮油作物高产高效的成功实践: 1. 水稻高产高效:中国科学院与农业部联合研发的“超级稻”

品种,通过优化栽培管理和改良水稻基因,实现了水稻单产的大幅提升。

超级稻在不增加投入的情况下,有效提高了水稻产量,为粮食安全做出了重要贡献。

2. 玉米精准种植:利用遥感、地理信息系统和智能农机等技术

手段,实现对玉米生长环境的监测和精准管理。

通过合理施肥、灌溉和病虫害防控,可使玉米产量大幅提升,并降低了资源浪费和环境污染。

3. 大豆优化栽培:采用综合管理措施,如合理调整密度、适时

施肥和优化品种选择等,实现了大豆产量的显著提高。

同时,通过合理轮作和间套种植,有效控制了病虫害的发生,保障了作物健康生长。

4. 油菜高效种植:利用精准农业技术,如GPS导航、遥感和无

人机等,实现油菜的精确播种、施肥和病虫害监测。

同时,结合科学管理和良好的农田水土保持措施,有效提高了油菜的产量和质量。

这些案例表明,通过综合运用先进的科学技术和创新管理模式,可以推动粮油作物的高产高效种植,为粮食安全和农业可持续发展做出重要贡献。

优质稻种植关键技术和创新点阐述的内容

优质稻种植关键技术和创新点主要包括以下几个方面:

1. 品种选择:选择适应当地气候条件、抗病虫害能力强、产量高、品质好的优质稻品种。

通过遗传育种技术,培育出具有高产、高油、高淀粉、高蛋白、耐旱、耐寒等优良性状的稻种。

2. 种植管理:合理的种植管理措施是提高优质稻产量和品质的关键。

包括土壤管理、水分管理、施肥管理、病虫害防治等方面。

精确施肥技术、精细管理技术和节水灌溉技术的应用,可以提高水稻的产量和品质。

3. 种植技术创新:利用现代科技手段,如遥感技术、无人机技术、传感器技术等,对稻田进行实时监测,掌握土壤湿度、氮磷钾含量等关键指标,以实现精准施肥、精准灌溉、精准防治病虫害,提高稻米的品质和产量。

4. 智能化种植管理:利用物联网、人工智能等技术,实现稻田的智能化管理。

通过无人机、机器人等自动化设备,实现对稻田的自动化作业,提高工作效率和精度。

同时,利用大数据分析技术,对种植过程中的数据进行分析和预测,为决策提供科学依据。

5. 绿色种植技术:采用有机肥、生物防治等绿色种植技术,降低农药、化肥的使用量,减少对环境的污染,提高稻米的品质和安全性。

同时,利用生态种植技术,如稻鱼共生、稻鸭共生等,提高稻田的

生态效益。

通过以上关键技术和创新点的应用,可以提高优质稻的产量和品质,实现稻米的高效、绿色和可持续生产。

中国科学院推荐申报2016年度国家科技进步奖项目公示内容一、项目名称玉米、水稻高光效新型种植模式及关键技术创新与应用二、推荐单位(专家)意见项目针对东北地区粮食单产多年徘徊和土地质量下降的重大问题,以解决作物传统栽培方式存在的作物植株相互遮阴、光资源利用率低影响产量和耕地不能休耕、秸秆不能高效还田的重大技术难题为突破点,依据地理学和作物栽培学理论,以经纬度、太阳高度角与方位角、作物高度等为计算参数,科学量化玉米、水稻最佳种植垄向与垄距。

创建了玉米、水稻高光效新型种植模式,构建了玉米苗带轮换休耕耕作模式和玉米秸秆高效还田技术体系;创新性地攻克了粮食产量再提高、休耕耕地、秸秆还田技术难题,为保障国家粮食安全、耕地可持续利用贡献了新的技术方法,极大地促进了农业科技进步。

成果被李振声、匡廷云和李玉院士等专家鉴定为:‘新模式在作物高光效群体构建方面取得了原创性重大突破,丰富了作物栽培学的理论和方法,在作物高光效种植模式上取得重大突破,成果达到国际领先水平’。

成果被列为农业部100项重点推广的技术之一,被写入吉林和黑龙江省政府工作报告,在两省进行重点推广。

经11年研究与6年示范,在我国北方6省(区)22个示范区示范2240万亩,取得玉米增产6-15%、水稻增产5-10%,耕地轮换休耕两年、土壤容重下降、有机质含量提高、耕地质量恢复的重大成果。

成果适合在我国北纬40度以北广大地区应用,将成为我国未来作物栽培学的发展方向,耕地休耕和秸秆还田的首选技术。

鉴于成果显著的社会、经济和生态效益及重大价值,建议推荐该成果为国家科技进步奖一等奖。

三、项目简介项目所属科学技术领域:农业科学技术项目针对东北地区粮食单产多年徘徊和土地质量下降的重大问题,以提高单产和地力恢复为目标,解决作物传统栽培方式存在的植株相互遮阴、光能利用率低和耕地不能休耕、秸秆不能高效还田的重大技术难题为突破点,利用经纬度、太阳高度角与方位角、作物高度等为计算参数,科学量化玉米、水稻最佳种植垄向与垄距。

创建了玉米、水稻高光效新型种植模式,构建了玉米苗带轮换休耕耕作模式和玉米秸秆高效还田技术体系。

创新性地攻克了粮食单产再提高、休耕耕地、秸秆还田技术难题,成功实现了粮食增产、地力恢复的国家目标,极大地促进了农业科技进步。

历经11年的研究和6年的应用,取得如下创新成果:1.创建了以提高光能利用率和产量的玉米和水稻高光效新型种植模式。

以减少植株相互遮阴程度为前提,以提高光利用率为目标,利用纬度、太阳高度角和方位角、作物株高等参数,科学量化了作物最佳种植垄向(磁南偏西18-23度)和垄距(玉米最佳垄距配置为1.6m+0.4m的2m、2行种植带,1.6m 为通风带,小垄0.4m为种植带;水稻最佳行距配置为大行距0.5m(0.4m)和小行距0.2m),创建了新型种植模式,解决了植株相互遮阴、群体光照不均影响产量的难题,突破了作物栽培传统理念,提高了光能利用率,国家增粮、农民增收。

2.创新玉米苗带轮换休耕模式和秸秆高效还田新技术方法,耕地休耕技术取得重大突破,秸秆高效还田成为现实。

玉米新型种植模式2.0m种植带内划分出3条0.4m苗带和3条0.26m间隔带,创建了每年播种1条苗带,休闲2条苗带,耕地得到2年休耕,4年一个播种轮回的技术方法,成功解决了耕地只种不养,耕地不能休耕的技术瓶颈。

通过玉米种植苗带的划分,创建了留高茬、秸秆全株或粉碎还田于0.4m播种带内的新技术方法,解决了因秸秆不能还田造成地力下降的技术难题。

秸秆年还田量5-10 t/hm2,减少了秸秆焚烧量、低碳环保,轻组有机质增加13.4%,土壤容重下降4.1%,综合效益显著。

3.揭示了新型模式的作物增产机理。

系统研究了作物群体光照强度、光合速率、光合电子传递速率、关键酶活性、糖和淀粉合成效率和光能利用率与产量的关系,明确了光照条件改善对作物生理生态指标的影响机制,揭示了新型模式的作物增产机理,证明了新型模式对提高光能利用率和产量有巨大促进作用。

本项目创建新型种植模式2套和轮换休耕及秸秆还田重大技术2项;获授权专利21件;发表SCI等论文112篇;被采纳重大咨询报告3份;获中科院和吉林省科技进步一等奖各1项,军队推广特等奖1项。

李振声、匡廷云和李玉院士等专家鉴定该成果‘在作物高光效群体构建和种植模式方面取得了原创性重大突破,丰富了作物栽培学的理论和方法,成果达到国际领先水平’。

在全国6省(区)22个示范区累计示范面积2240万亩,玉米和水稻平均增产分别为6-15%和5-10%。

合计增产22亿斤,累计增加效益23.6亿元。

成果被农业部列入全国100项推广技术之一,被写入吉林和黑龙江省政府工作报告加以推广。

四、客观评价1、鉴定专家高度评价李振声院士、匡廷云院士和李玉院士等专家鉴定认为:该项目研究思路清晰、技术方法先进,创建了作物高光效新型种植模式及配套技术体系,取得了显著经济、社会、生态效益。

在作物高光效群体构建方面取得了原创性重大突破,丰富了作物栽培学的理论方法,在作物高光效种植模式上取得重大突破,达到了国际领先水平。

2、成果获得科技奖励2013年12月,获军队农副业技术推广奖特等奖; 2015年1月,获中国科学院科技促进发展奖一等奖;2015年10月,获吉林省科技进步奖一等奖。

3、重大咨询报告被采纳并得到国家领导人批示《关于东北地区水田渠系建设与水稻定向栽培的建议》和《关于东北地区玉米生产发展中存在问题的分析及建议》2份重大咨询报告被国办采用,其中《关于东北地区水田渠系建设与水稻定向栽培的建议》得到国家领导人批示;《吉林省大面积示范推进东北地理所高光效栽培技术》被收入中国科学院要情。

4、查新教育部科技查新工作站(L24)、东北师范大学科技查新咨询中心查新结论:国内外公开发表的中英文文献中,除查新项目课题组发表的研究成果外,未见有本研究内容报道。

5、国家知识产权及技术部门认定获国家专利21项,其中发明专利15项。

6、列入地方政府农业工作重点计划作物高光效新型种植模式列入2013年吉林省委1号文件、吉林省政府工作报告,2014吉林省政府工作报告、黑龙江省政府工作报告,重点给予推广应用。

7、院士、专家评价成果自示范推广以来,先后有近百位著名专家到示范区考察指导或听取汇报。

著名专家路甬祥院士、白春礼院士、李振声院士、匡廷云院士、李家洋院士、张亚平院士、傅伯杰院士、李玉院士、陈温福院士、刘兴土院士等专家在考察或听取项目汇报后,对本项成果给予了极高的评价,认为这是一项原始性创新工作,对未来农业可持续发展有重大意义。

路甬祥院士评价说:“项目立项依据充分,科学问题准确,充分利用地理、化学及生物技术原理,通过改变传统的耕作方式,提高农作物产量和效益,是可持续性发展农业的典范”(2010年7月19日,/xwzx/ttxw/201007/t20100720_2907855.html);匡廷云院士(2014年9月22日,/xwzx/zhxw/201409/t20140924_4214023.html)在考察高光效示范田和听取项目进展汇报后评价说:“项目将作物种植方式与作物光合机理结合在一起,充分考虑了光能利用效率的科学问题,在国内外尚无报道,在作物种植模式上取得原创性重大突破”;李振声院士在2010年7月17-18日主持“东北农业现代化战略高峰论坛”学术会议期间考察沈阳军区农副业基地示范田时评价说:“调整玉米种植方向,大大地提高了全植株光照时间和光照强度,避免在有效光合作用时间内玉米阴影相互遮蔽,提高了光资源利用率…,没想到基础研究也能在农田直接转化为生产力”;张亚平院士在院军联合基地考察时给予这样评价:“该模式操作简单,但原理不简单,是具有中国科学院特色的创新性科研成果”(2012年7月24日,/xwzx/zhxw/201207/t20120730_3622819.html);李玉院士(2014年2月27日,/xwzx/zhxw/201402/t20140227_4041802.html)在听取项目汇报后评价说:“项目直接针对光资源利用问题,科学问题准确,原理清晰,对粮食增产和耕地保护具有重大应用价值”;傅伯杰院士(2015年3月20日,/xwzx/zhxw/201503/t20150320_4324800.html)在评估项目进展时评价说:“高光效新型模式的成果是作物栽培学和生态学、地理学等多学科交叉的典范,对其它学科交叉融合具有启示作用”。

吉林农业大学著名土壤学专家赵兰坡教授(2013年9月28日)在多次考察示范田和听取汇报后对作物高光效新型种植模式给予的评价是:从扩大作物生长空间,增大作物叶片受光面积和延长作物光合作用时间,提高作物光合效率角度揭示了作物光合机理与作物增产的关系,实现增产、增收的效果,突破了传统作物栽培理论;著名农学专家吴春胜教授(2013年9月30日)在参加实际测产后认为,作物高光效种植模式不仅具有增产增收的效果,重大意义还在于能够实现耕地轮换休耕,秸秆还田,恢复地力,是目前遏制耕地退化最有实际应用价值的理想方法。

8、科技文献评价刘远兴、王孝峰、郝宇佳等人发表在推广天地、农机使用与维修、山西农业科学等期刊上的近百篇文章对作物高光效种植模式的创新理念、技术先进性、实用性和经济性以及实施效果给予了高度评价,概括为:①突破了传统作物栽培理念和方式,科学量化种植垄向和垄距,实现定向定距种植,扩大作物生长空间,增大作物叶片受光面积和延长作物光合作用时间,提高作物光合效率,从而实现增产、增收,效益显著,是今后农业可持续发展的国家战略目标;②做到了休耕轮作,秸秆还田,保护耕地,实现地力恢复和耕地可持续利用;③留高茬和秸秆还田能防止土壤风蚀水蚀,提高土壤有效含水量和利用率;④减轻稻瘟病、大斑病和低温冷害的危害程度,减少农药使用量,绿色环保;⑤减少田间作业次数,低碳节能,节约生产成本。

五、推广应用情况本项目自 2004 年起历经11年的研究和6年的示范推广,在全国北方6省(区)和沈阳军区农副业基地等地建立示范区22个,累计推广面积达 2240万亩。

沈阳军区的23农场、适宜种植玉米面积的93%采用该项技术,黑龙江省农垦总局的5个分局33个农场都建立了水稻高光效科技示范园区,吉林省38市县建立了示范样板田。

农业部将其列为全国100项农业推广技术之一。

吉林省和黑龙江省政府将该项技术作为政府工作报告和省委一号文件内容写入其中,并在两省重点推广。

该项目在不同地区取得玉米增产6-15%,水稻增产5-10%,耕地可以休耕、秸秆高效还田,土壤质量显著改善的效果,实现了国家增粮、农民增收的目标。

沈阳军区、黑龙江省绥棱县,吉林省榆树市、九台市、德惠市等农业技术推广部门在本区推广该项技术,获得了多项科技进步奖和农业技术推广奖,推动了作物栽培技术领域的科技进步。