货币供应、基础货币和货币乘数

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:9

货币基础知识概念详细笔记1. 债权人定义:有权要求另一方(债务人)履行债务义务的人或实体。

例子:银行:提供贷款的银行是债权人。

个人:借钱给朋友的个人是债权人。

公司:供货商未收到货款时是债权人。

2. 通货膨胀定义:物价普遍上涨,货币购买力下降。

原因:需求拉动型通货膨胀:总需求超过总供给。

例子:经济繁荣期,居民消费增加,推动物价上涨。

成本推动型通货膨胀:生产成本上升。

例子:石油价格上涨,导致运输和生产成本上升。

货币供应量增加:货币供应增长超过经济增长。

例子:央行大量印钞或降低利率,增加市场货币流通量。

影响:购买力下降:相同数量的钱能买到的商品减少。

储蓄贬值:如果利率低于通胀率,实际购买力下降。

不确定性增加:影响企业和消费者决策。

债务负担减轻:固定利率债务的实际价值下降。

3. 托拉斯组织定义:企业联合形成的垄断组织,通过控制市场、限制竞争。

类型:横向托拉斯:同一行业的企业联合,控制同类产品。

例子:多家钢铁公司联合形成的托拉斯。

纵向托拉斯:处于生产链不同环节的企业联合。

例子:从原材料供应到生产销售的一体化企业联合。

混合托拉斯:不同行业企业联合,形成多元化垄断。

例子:一家电力公司和一家运输公司联合。

历史背景:19世纪末20世纪初:美国,如标准石油公司,通过控制市场获取垄断利润。

反托拉斯法:谢尔曼反托拉斯法(1890年):防止垄断行为,维护市场竞争。

4. 赤字定义:支出超过收入,导致资金短缺。

类型:财政赤字:政府支出超过收入。

贸易赤字:一国进口总额超过出口总额。

预算赤字:企业或组织支出超过预算收入。

个人赤字:个人支出超过收入。

应对措施:增加收入:提高税收或其他收入来源。

减少支出:削减不必要的开支。

借款:通过发行债券等方式筹集资金。

调整货币政策:控制货币供应,稳定经济。

5. 通货紧缩定义:物价普遍下降,货币购买力上升。

原因:需求不足:消费者和企业减少支出。

例子:经济衰退期,消费和投资需求减少。

生产过剩:供应超过需求,价格下降。

第十三章宏观经济政策

本章教学内容:宏观经济政策

本章教学重点:财政政策效应、货币政策效应

本章教学难点:相机抉择的财政政策、货币乘数

本章教学目标:1.了解宏观经济政策目标;

2.掌握财政政策的工具及其运用;

3.掌握功能财政思想,理解自动稳定器的作用原理;

4.掌握货币政策的工具及其运用

支撑课程目标

本章总课时:4

第十三章第一、二节宏观经济政策目标、财政政策

一、教学内容:宏观经济政策目标、财政政策

二、教学重点:财政政策效应

三、教学难点:相机抉择的财政政策

四、教学目标:1.了解宏观经济政策目标;

2.掌握财政政策的工具及其运用;

3.掌握功能财政思想,理解自动稳定器的作用原理;

五、学时分配:2

六、教学过程

七、板书设计

八、教学反思

第十三章第三、四节货币政策、财政政策和货币政策的局限性分析和

协调

一、教学内容:货币政策、经济政策的局限性

二、教学重点:货币政策

三、教学难点:货币乘数

四、教学目标:1.理解货币乘数

2.理解货币政策效应

3.了解货币政策的局限性

五、学时分配:2

六、教学过程。

货币供应量与利率到底是什么关系?货币供应量与利率到底是什么关系?(1)利率决定理论。

①古典学派的实际利率论:认为,利率由实际因素投资和储蓄决定,投资是对资金的需求,随利率上升而下降;储蓄是对资金的供给,随利率上升而增加,当资金需求与资金供给相等时决定均衡价格。

②流动性偏好利率理论:凯恩斯从货币角度提出的利率决定理论。

认为,货币需求主要包括交易需求、预防需求和投机性需求。

货币供给则为外生变量,主要由货币政策决定。

当资金需求等于资金供给时的价格。

③可贷资金论:同时考虑了产品市场和货币市场,认为借贷资金的需求和供给均包括两个方面,借贷资金需求来自某期间投资流量和该期间人们希望持有的货币余额;借贷资金供给来自同一期间的储蓄流量和该期间货币供应量的变动。

其中货币供给与利率是正相关,货币需求与利率是负相关。

总的来说,均衡条件为:I+△Md=S+△Ms。

这样,可贷资金的供求决定了均衡利率。

①IS-LM理论:认为,均衡利率由收入与利率同时决定。

(2)货币增长与利率水平的关系。

①在短期,货币供给量的增加会使得货币市场上资金供过于求,因此,作为资金价格的利率必然下降,从而刺激投资和消费。

②在长期,货币供给量的增加刺激投资和消费的效应,会使经济增长,总需求增加,因而经济社会中对货币的需求量也相应增加,导致利率上升;同时物价水平的上升,也会促使名义利率上升。

但根据货币主义的“货币中性”,在长期货币供应量的增加仅仅能改变名义利率,而实际利率仍保持不变。

货币供给的概念是什么根据中国人民银行的数据,我国2015年12月流通的货币为63216.58亿元人民币(M0),流通中的货币和活期存款之和为400953.44亿元人民币(M1),货币和准货币为1392278.11亿元人民币(M2)。

这些货币是中国人民银行向经济体注入的货币,以促使经济正常发展。

可以理解为货币供给是指在一定时期内一国银行体系向经济中投入、创造、扩张(收缩)货币的行为。

第14章 货币供给过程一、概念题 1.货币乘数(中山大学2013金融硕士)答:货币乘数指中央银行创造一单位的基础货币所能增加的货币供应量。

如果是活期存款,它还能通过活期存款派生机制创造货币,其公式为e d d r r R D r R D +==和(D 为活期存款总额,R 为原始存款,d r 为存款准备金,e r 为超额存款准备金)。

如果在存款创造机制中还存在现金流出,即贷款并不完全转化为存款,那么货币创造乘数为:c e d r r r k ++=1,其中c r 为现金-存款比率。

此时,仅把活期存款考虑为货币供给量。

如果把活期存款和通货都考虑为货币供给量,即M D C =+,同时,引入强力货币H (银行准备金加上非银行部门持有的通货),此时的货币创造公式如下:e d c c e d u u e d u u r r r r DR D R D C D C R R C D C H M +++=+++=+++=11 影响货币乘数的因素有:现金漏损率,活期存款法定准备率,超额准备率,定期存款占存款的比例。

货币乘数可以从两个方面起作用:它既可以使银行存款多倍扩大,又可以使银行存款多倍收缩。

因此,中央银行控制准备金和调整准备率对货币供给会产生重大影响。

2.基础货币(南开大学2012金融硕士;华南理工大学2011金融硕士;青岛大学2009研;武汉理工大学2006研;东北财大2006研;南开大学2005研)答:基础货币又称强力货币,是指起创造存款货币作用的商业银行在中央银行的存款准备金与流通于银行体系之外的通货两者总和,前者还包括商业银行持有的库存现金、在中央银行的法定存款准备金以及超额存款准备金。

基础货币通常表达为:B =R +C 。

式中,B 为基础货币;R 为存款货币银行(即商业银行)保有的存款准备金(准备存款与现金库存);C 为流通于银行体系之外的现金。

基础货币直接表现为中央银行的负债。

3.原始存款(北京工商大学2005研)答:原始存款指银行吸收的现金存款或中央银行对商业银行贷款所形成的存款。

基础货币与商业银⾏的信⽤创造K=1/r表明央⾏可以通过控制存款乘数和存款准备⾦达到控制货币供应量的作⽤。

但并没有包括流通中现⾦。

由于流通中现⾦与准备⾦经常互相转化,央⾏只能控制⼆者总额,即基础货币。

1、基础货币基础货币B=流通中通货C+存款准备⾦R2.货币乘数货币乘数m=货币供给量/基础货币=C+D/C+R3、基础货币与商业银⾏货币创造的关系中央银⾏提供的基础货币与商业银⾏存款货币的创造,是源与流的关系。

4、商业银⾏业务过程中的信⽤创造(1)积极调整存款结构,努⼒获取低成本的原始存款定期存款⽐率:定期存款⽐率是指⾮银⾏部门所持有的商业银⾏的定期存款负债与活期存款负债之间的⽐例。

(2)⼤胆、稳健经营,合理调度资⾦头⼨(3)努⼒降低⾮银⾏部门和银⾏客户对现⾦的持有⽐例现⾦漏损率是指⾮银⾏部门所持有的中央银⾏现⾦负债与商业银⾏活期存款负债之间的⽐例。

例题:单项选择题货币乘数是()相⽐的⽐值A.原始存款与派⽣存款B.库存现⾦与商业银⾏在中央银⾏的存款C.货币供应量与基础货币D.货币供应量与银⾏存款答案:C分析:了解货币乘数的定义和概念。

法定存款准备⾦率为7%,超额存款准备⾦率为5%,存款货币扩张额为6000万元。

如果不考虑其他因素,则原始存款为()万元。

A.120B.720C.2100D.5000答案:B案例分析现假设银⾏系统的①原始存款为900万元;②法定存款准备⾦率为6%;⑧现⾦漏损率为15%;④超额准备⾦率为3%。

根据上述材料计算并回答下列问题(保留两位⼩数).86.此时银⾏系统的派⽣存款总额为( A )万元。

A.3750B.4286 C.5 000 D.10 00087.此时银⾏系统的存款乘数约为( A )A.4.17 B.6.6 7C.1 6.6 7 D.33.3388.如果③、④⽐率都为O,银⾏系统的派⽣存款总额为( C )万元之A.10 000。

B.1 2 000C.1 5 000 D.18 00089.银⾏系统存款创造的限制因素主要有( BD )A.原始存款量与定期存款量。

货币乘数原理

货币乘数原理,又称货币乘数效应,是经济学中的一个重要原理,描述了货币供应量变化对经济总量的影响。

根据货币乘数原理,当央行通过货币政策调控货币供应量时,影响的不仅仅是直接受到调控的货币,还会通过银行信贷的扩张或收缩进一步影响经济活动和总产出。

货币乘数原理的关键在于银行的信贷活动。

当央行注入一定量的货币进入银行系统时,银行可以通过贷款来扩张信用,从而创造更多的货币供应。

这是因为银行在贷款时只需保留一部分存款作为准备金,而将剩余部分放贷。

这样,通过多次贷款,银行可以以较少的准备金创造更多的存款和贷款。

简单来说,货币乘数原理可以用一个公式表示:货币供应的变化 = 准备金乘数 ×央行基础货币的变化。

其中,准备金乘数表示银行通过存贷款活动创造的存款和贷款与准备金的比例。

准备金乘数越高,银行通过贷款创造的货币供应量也就越大。

由于货币乘数原理的存在,央行通过调控货币供应量可以对经济产生放大效应。

当央行增加货币供应时,银行的贷款扩张会刺激投资和消费,从而拉动经济增长;相反地,当央行减少货币供应时,银行的贷款收缩会抑制投资和消费,可能导致经济衰退。

然而,货币乘数原理也存在一些限制。

首先,它假设了银行会将全部存款和贷款再次贷出,忽略了银行对贷款需求的评估和风险考虑。

此外,准备金乘数也受到一系列因素的制约,如存

款者的偏好、银行的资本充足性和监管政策等。

在实际中,货币乘数原理的有效性受到多种因素的影响,如经济周期、利率水平、信贷需求等。

因此,央行在制定货币政策时需要综合考虑各种因素,以实现经济稳定和可持续增长。

第29章货币制度一、名词解释1.货币乘数答:货币乘数又称为“货币创造乘数”或“货币扩张乘数”,指中央银行创造一单位的基础货币所能增加的货币供应量。

货币乘数是指货币供应M与基础货币B之比。

决定货币乘数的因素一般有以下5项:现金比率、超额准备率、定期存款准备率、活期存款准备率、定期存款对活期存款的比率。

(1)现金比率。

即流通中现金与商业银行活期存款的比率。

现金比率对乘数的确定有重大影响,现金比率越高,货币乘数也越高;反之亦然。

(2)超额准备率。

商业银行的超额准备率越高,货币乘数就越小;反之,越大。

(3)定期和活期存款法定准备率。

法定准备率越高,货币乘数越小;反之,越大。

(4)定期存款对活期存款的比率上升,货币乘数变小;反之,变大。

货币乘数可以从两个方面对货币供给起作用:它既可以使货币供给多倍扩大,又能使货币供给多倍收缩。

因此,中央银行控制准备金和调整准备金率对货币供给会产生重大影响。

2.再贴现答:再贴现是中央银行通过买进商业银行持有的已贴现但尚未到期的商业票据,向商业银行提供融资支持的行为,是中央银行对商业银行放款的形式之一。

再贴现的利率称为“再贴现率”,由中央银行公布,是中央银行执行货币政策的重要手段之一。

再贴现率着眼于短期政策效应。

中央银行根据市场资金供求状况调整再贴现率,以影响商业银行借入资金的成本,进而影响商业银行对社会的信用量,从而调整货币供给总量。

在传导机制上,商业银行需要以较高的代价才能获得中央银行的贷款时,便会提高对客户的贴现率或提高放款利率,其结果就会使得信用量收缩,市场货币供应量减少;反之则增加。

中央银行对再贴现资格条件的规定则着眼于长期的政策效用,以发挥抑制或扶持的作用,并改变资金流向。

二、判断题1.中央银行进行100万元政府债券公开市场购买。

如果法定准备金率是10%,这会引起增加的货币供给量至多为1000万元。

()【答案】√【解析】由于货币乘数是准备金率的倒数,由法定准备金率为10%,则货币乘数为10,故增加的货币供给量至多为100×10=1000万元。

第九章货币供给习题一、名词解释(5题,每题4分)1、原始存款2、超额准备金3、基础货币4、货币乘数5、M1二、单项选择题(10题,每题1分)1.货币供应量一般是指()A.流通中的现金量B.流通中的存款量C.流通中的现金量与存款量之和D.流通中的现金量与存款量之差2.货币供给的根本来源是()A.银行贷款B.财政支出C.企业收入D.个人收入3.主张“货币供给是外生变量”的论点,其含义是()A.货币供给决定于整个金融体系的运作B.货币供给决定于货币当局的政策C.货币供给决定于客观经济过程D.货币供给决定于财政政策的实施4.如果物价上涨,名义货币供给成比例地随之增加,则实际货币供给()A.也成此比例地增加B.成比例地减小C.保持不变D.无方向性的振荡5.如果实际货币需求增加而名义货币供给不变,则货币和物价的变化是()A.货币升值,物价下降B.货币升值,物价上涨C.货币贬值,物价下降D.货币贬值,物价上涨6.中央银行提高存款准备率,将导致商业银行信用创造能力的()A.上升 B.下降C.不变D.不确定7.基础货币是由( )提供的A.投资基金 B.商业银行C.中央银行 D.财政部8.派生存款是由()创造的A.商业银行B.中央银行C.证券公司D.投资公司9.下列资产负债项目中,属于中央银行负债的有()A.流通中的通货B.央行的外汇储备C.对商业银行的贷款 D.财政借款10.下列金融变量中,直接受制于商业银行行为的是()A.超额存款比率B.现金漏损率C.定期存款比率D.财政性存款比率三、判断题(10题,每题1分)1、当非银行公众向中央银行出售债券,并将所获支票在中央银行兑现时,则基础货币增加。

2、当央行为维持汇率稳定而买卖外汇时,常导致基础货币的变动。

3、一般地说,央行降低再贴现利率,则货币供应量一定扩张。

4、若中央银行在市场购买价值100万元的外汇,同时增加对商业银行100万元再贴现贷款,货币乘数为3,在其它条件不变时,货币供应量增加600万元。

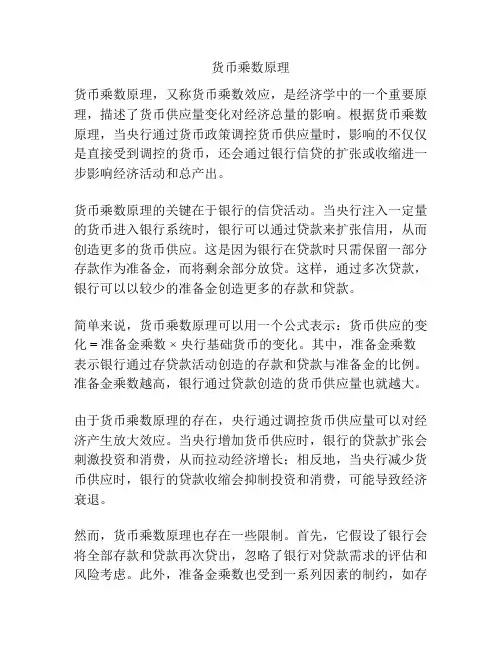

第八章货币创造与货币供给第一节货币供给概述P306一、货币供给(money supply)的口径(一)划分标准:流动性(二)货币层次的划分M0=流通中的现金M1=M0+活期存款(支票存款)(狭义货币)M2=M1+定期存款+储蓄存款+其他存款(广义货币)M3=M2+其它短期流动资产(国库券、商业票据等)(广义货币)二、货币供给◎货币供给是指一定时期内一国银行系统向经济中投入、创造、扩张(或收缩)货币的行为,是银行系统向经济中注入货币的过程。

货币供给的基本模型:MS=B×m第二节商业银行存款货币的创造p267一、原始存款和派生存款的概念:原始存款是商业银行接受客户现金和中央银行对商业银行的再贷款、再贴现等所形成的存款。

派生存款就是指在原始存款基础上产生的由发放贷款、贴现、投资等业务活动引申出的存款。

二、派生存款创造的前提:部分现金提取、部分准备金制度转账结算三、现代金融制度下派生存款创造的简单模型(一)假设条件:1、商业银行不持有超额准备金,只保留法定准备金,其余均用于贷款或投资2、没有现金漏损或无现金提取3、整个银行体系由一个中央银行和至少两家商业银行所构成(二)商业银行存款货币创造过程甲银行贷款给A企业90元,A企业存款增加90元,A企业购买B 企业的商品,用开支票的方式支付。

B企业拿支票委托其开户行乙银行代收支票款90元。

乙银行拿这张支票去票据结算所进行清算。

则乙银行的准备金增加90元。

(三)商业银行存款货币创造公式的推导-假设法定存款准备金率为r商业银行存款货币创造的公式依次类推,得到存款货币多倍扩张的公式:△D=△R•1/rd=1/r=△D/△R(d称为存款乘数或存款倍数)支票存款总额与原始存款的比率(即存款乘数)等于法定准备金比率的倒数。

其中,△D表示支票存款的增加额,△R表示原始存款(法定存款准备金的增加额),r表示中央银行所规定的法定存款准备金比率。

(四)商业银行存款货币创造公式的推导-有超额准备金时四、影响商业银行存款货币创造的因素如果商业银行有超额准备金(用e表示超额准备金与支票存款的比率),则存款倍数d=1/(r+e)如果有客户提取现金即有现金漏损(用c表示现金与支票存款的比率),则存款倍数d=1/(r+c)如果有支票存款向定期存款或储蓄存款的转化(用t表示定期存款与支票存款的比率,定期存款准备金率为r t),则存款倍数d=1/(r+t•r t) 如果商业银行有超额准备金、客户提取现金、有支票存款向定期存款或储蓄存款的转化,则存款倍数d=1/(r+e+c+t•r t)法定存款准备金率和客户的贷款需求第三节基础货币与影响基础货币的因素一、基础货币的定义:又称高能货币,流通于银行体系之外为社会公众所持有的通货加上商业银行体系的存款准备金总额。

货币创造乘数和基础货币改变量计算题

(最新版)

目录

一、货币创造乘数的概念

二、基础货币改变量的概念

三、货币创造乘数和基础货币改变量的计算方法

四、实例解析

正文

一、货币创造乘数的概念

货币创造乘数,是指商业银行根据法定存款准备金率,通过贷款等资产业务活动,使货币供应量不断扩大的倍数。

简单来说,就是银行根据一定的准备金率,创造出更多的货币供应量。

二、基础货币改变量的概念

基础货币改变量,是指由于货币供应量的变动,导致基础货币的增减变化。

基础货币是商业银行在中央银行的存款,也是整个货币供应量的基础。

三、货币创造乘数和基础货币改变量的计算方法

货币创造乘数的计算公式为:货币创造乘数 = 1 / 法定存款准备金率。

基础货币改变量的计算公式为:基础货币改变量 = 货币供应量变动额 / 货币创造乘数。

四、实例解析

假设我国的法定存款准备金率为 20%,货币供应量为 10000 元,现在货币供应量增加了 2000 元,我们来计算一下货币创造乘数和基础货币

改变量。

首先,根据公式计算货币创造乘数:货币创造乘数 = 1 / 20% = 5。

然后,根据公式计算基础货币改变量:基础货币改变量 = 2000 元 / 5 = 400 元。

第一章1.金本位制的具体形式分为:金币本位制、金块本位制和金汇兑本位制。

2.物物交换圆满实现必须满足两个基本条件:需求的双重巧合和时空的双重巧合。

3.10个商品相交换,物物交换的比率为45个,货币交换的比率为9个。

4.M2=M1+商业银行的定期存款和储蓄存款5.在商品经济中,货币执行着价值尺度、流通手段、支付手段、贮藏手段、世界货币五个职能。

6.货币发展经历了实物货币、金属货币、代用货币、信用货币、电子货币五个阶段。

7.20世纪之前,西方学者基本上形成了两种截然不同的货币本质观:货币金属观和货币名目观。

8.关于货币与经济增长的理论观点主要有三种即:促进论、促退论、中性论。

9.M1=通货M0+银行体系的活期存款10.许多经济学家根据金融资产的流动性来定义货币,并确定货币供给量的范围。

11.价值尺度与流通手段是货币的两个最基本的职能。

12.通货学派认为,只有金属货币与银行券才构成一国的货币13.银行学派认为,活期存款等信用形态也应该属于货币。

第二章1、对于信用与信贷,信用常见于抽象的理论分析,而信贷则常见用于具体业务活动。

2、信用行为中,授信人为债权人,受信人为债务人,他们之间的关系被称授受信关系,也就是信用关系。

3、信用的发展与货币支付手段职能的发展相关。

4、信用的历史形态主要有高利贷信用、借贷资本信用与现代信用等多种形态。

5、以信用主体为标准,信用可分为商业信用、银行信用、国家信用、消费信用、民间信用和国际信用等形式。

6、以信用主体为标准,信用可分为商业信用、银行信用、国家信用、消费信用、民间信用和国际信用等形式。

7、消费信用常见的形式有商品赊销、分期付款和消费贷款。

8、国际信用是一种国际间的借贷关系。

9、国际信用的主要类型有:国际银行信贷、对外贸易短期信贷、出口信贷、政府贷款。

第三章1、利息的计算有两种基本方法单利计息法和复利计息法。

2、各种有收益的事物都可以通过收益与利率的对比而倒过来算出它相当于多大的资本金额就是收益资本化。

货币供应、基础货币和货币乘数 (一)货币供应 1. 货币供应量的内涵和外延 根据传统的定义,货币供应量包括现金和商业银行活期存款,在现代的意义上,货币供应量是一个国家某一时点上中央银行和金融机构所持有的货币和执行货币职能的金融资产的总和。从统计上看,货币供应量包括中央银行的现金发行和金融机构的负债项目。现金具有绝对的流动性,金融机构的负债项目的流动性较低。

货币层次的划分:世界各国对货币供应量的统计口径有狭义和广义之分,以便中央银行控制有所侧重,具体为:

M0=现金(通货) M1=M0+商业银行的活期存款 M2=M1+商业银行的定期存款(包括定期储蓄存款) M3=M2+其他金融机构的存款 M4=M3+大额可转让定期存单(CDs) M5=M4+政府短期债券和储蓄券 M6=M5+短期商业票据 其中,对M1到M3的监测和调节被大多数国家的中央银行所采用,比如美国联邦储备体系最看重M2,英格兰银行则注意M3,而日本银行强调的是M2+CDs。

2.决定货币供应量的主要因素 中央银行和商业银行是决定货币供给的主体:传统和现代货币理论有的认为货币供给是外生变量,有的认为是内生变量。但是大多数经济学家承认,货币供应量并不仅仅取决于中央银行的意愿和决策,也取决于作为货币需求者的大量金融机构和社会公众的行为决策,货币供应量主要是由中央银行和商业银行共同创造出来。因为,第一,现代的现金由中央银行发行的(个别国家由财政部发行)。第二,商业银行本身具有存款货币的创造能力;第三,商业银行的存款货币创造能力受中央银行决定的法定存款准备金的限制;第四,中央银行直接决定商业银行的基础货币。

(二)基础货币 1. 基础货币的定义 指流通中的现金加商业银行的存款准备金之和。表现在中央银行的资产负债表上是货币性负债总额。根据复式记账原理,中央银行资产负债表对应的是,基础货币=流通中的现金+商业银行的法定存款准备金+超额存款准备金=中央银行对外资产净额+政府债权资产净额+对商业银行的债权+其他金融资产净额。 中央银行资产总额增减带动基础货币量增减:在中央银行的资产中,项目之间此增彼减,基础货币量的变化则取决于各项资产增减变动相互抵消后的净值。基础货币是社会各金融机构创造信用的基础,因为中央银行的基础货币变动制约着银行信用规模和货币供应量的增减变动;中央银行可以借创造基础货币的多少,实现货币政策目标。

2.影响基础货币量变动的主要因素 基础货币是中央银行资产负债表中的货币性负债,并对应中央银行的货币性资产。中央银行对外资产和负债。中央银行对政府的资产和负债。中央银行对商业银行和其他金融机构的资产和负债。其他因素。其他资产与基础货币量反方向变动。

中央银行对这些因素的控制能力:对外资产负债取决于经济中各部门对外的经济活动,如商品的进出口、直接投资和间接投资等。财政的收支活动与国家预算及财政政策的执行紧密相关,对于这两个因素,中央银行只能借其他的政策措施间接控制。中央银行能够直接决定存款准备金率以及增减对商业银行和其他金融机构的资产。

(三)货币乘数 1.货币乘数的定义 指中央银行投放或收回一单位基础货币,通过商业银行的存款创造机制,货币供应量增加或减少的倍数,即 m =ΔMs/ΔB 其中, m表示货币乘数,ΔMs表示货币供应量的变化值,ΔB 表示基础货币的变化值。

货币乘数要受各种因素的影响,即使在短期内也是经常发生变化的。中央银行可以通过调节和控制影响这些被观察和预测到的因素。 2. 决定货币乘数的因素 包括 通货比率或现金比率c、定期存款比率t、法定存款准备金比率rt以及超额准备金比率re,其中,现金比率c的变化对货币乘数有两方面的影响。定期存款比率t、法定存款准备金比率rt以及超额准备金比率re上升,则导致货币乘数变小,反之则反是。

影响货币乘数变动的因素的因素:现金比率c要受收入水平的高低,用现金购买或用支票购买的商品和劳务的多少,公众对通货膨胀的预期,地下经济规模的大小,社会的支付习惯,银行业即信用工具的发达程度、社会及政治的稳定性、利率水平等。定期存款与活期存款的比率受公众的资产偏好,银行的存款利率高低,以及公众通货膨胀预期。超额准备要受持有超额准备金的机会成本,即生息资产收益率的高低,借入准备金的成本,主要是中央银行再贴现率的高低,商业银行的流动性;法定准备金率为中央银行决定。所以货币乘数由中央银行、商业银行和其他金融机构、财政、企业以及个人共同作用的结果。货币乘数与货币供应量的关系:货币供应量为基础货币与货币乘数之积,货币乘数与货币供应量同方向正比例的变动关系。只有中央银行、商业银行和其他金融机构、财政、企业、个人等的经济行为较为稳定时,货币乘数值的变动幅度和变动趋势才能保持相对稳定。

二、货币政策标的 (一)货币政策标的含义 所谓货币政策的标的,即货币政策的中介指标,是指中央银行在货币政策实施中为考察货币政策的作用,在货币政策操作目标和最终目标之间设立的一些过渡性指标。这些过渡性指标的预期实现值,一般被称为货币政策的中介目标。 (二)货币政策标的选择及其原则 货币政策标的的选择是制定货币政策的关键性步骤。适宜的货币政策标的,一般要符合可控性、可测性、相关性、抗干扰性和适应性五个原则。

(三)可选择的货币政策标的 1.基础货币 基础货币稳定币值之间的较高相关性:基础货币数量变动会直接改变借款主体的金融资产总量及其结构,致使货币供给总量发生波动,从而影响市场利率、企业部门和家庭部门的预期及社会总供给与总需求之间的对比关系,拉动物价水平上升或抑制物价水平下降,从而把物价水平稳定在货币政策目标的均衡值域以内。

影响基础货币的因素:作为中央银行的负债,基础货币的发行要受资产负债表上各科目变动的影响,如资产方的中央银行对财政和商业银行贷款,以及黄金外汇占款;负债方的中央财政金库存、邮政储蓄存款等项目。中央银行可以通过再贷款和再贴现影响对对商业银行的贷款。中央银行未必能完全控制财政借款,因为财政的先支后收、支大于收透支方式,迫使中央银行被动地增加货币发行,但可以预测财政借款的变动趋势。所以,人们一般认为,基础货币是较好的货币政策标的。

2.利率 选择利率作为标的的考虑:经济货币化程度较高国家主要盯住以国库券利率为代表的短期利率。国库券是纽约、伦敦等金融市场上最重要的交易对象。政府对它的买卖可以传导影响整个市场利率。短期利率的另一个代表是再贴现率,它是一种官定利率,反映了中央银行宏观调控的政策意图。由于中央银行在任何时候都可以观察到货币市场上的利率水平及其结构,而且再贴现率、国库券利率以及美国的联邦基金利率等本身都为中央银行自主决定,因此利率具有很好的可测性、可控性。同时,利率为经济运行所决定,也反过来影响经济的运行,所以与经济运行的相关性也很好。

利率作为货币政策标的不足之处:影响利率的因素很多,除货币政策调节外,资本收益率、企业和居民行为预期,甚至某些重大政治事件都可能成为市场利率变动的主要因素,所以,人们很难准确判断和区分利率的变动是金融政策的效果,还是其他偶然外生效果;在通货膨胀的情况下,中央银行能够观察和控制的是名义利率,而不是实际利率,而实际利率与名义利率之间又有很大的背离,这就降低了利率作为观测指标的有效性,这就需要其他指标来弥补利率的不足。

3.货币供应量 选择货币供应量作为货币政策标的的考虑:首先,现代信用社会,社会经济活动可以抽象为实物运动和货币运动两个过程,货币运动与实物运动的不相适应就会造成通货膨胀或通货紧缩。其次,货币供应量的各层次分别反映在中央银行及商业银行的资产负债表中,可以进行测算和分析。第三,货币供应量作为货币政策标的比较便于操作,所以它具有相关性、可测性和可控性。

4. 存款准备金 选择存款准备金作为货币政策标的的考虑:存款准备金是中央银行的负债,中央银行能够容易地从自身的账目中计算汇总商业银行法定存款准备金总量,也能够从商业银行的定期报告或特别报告中计算出商业银行的超额准备金数据。中央银行有权制定和更改法定存款准备金率。所以该指标可控性和可测性很强。

存款准备金为标的的局限:商业银行保有多少超额准备金取决于商业银行自身的经营情况和行为决策,中央银行对其只有间接的影响力和控制力。同时,货币乘数很不稳定,难以准确估测。其可控性和相关性不足。

5. 股权收益率 选择股权收益率作为货币政策标的的考虑: J·托宾等经济学家认为,应当以股权收益率替代利率。所谓股权收益率是指投资于企业股票所获得的收益率。他们认为,货币供给增加提高固定资产投资的需求水平,这是货币政策影响经济的主要途径。现有投资品的价值与股权资本在证券市场中的价格以及股权收益率的变动密切相关,以股权真实收益率的变动作为一个指标的明显优点,在于它的变动可以随时捕捉和观察。方法就是将股权资本的市场价格指数与新投资品的价格指数相比较,如果货币政策能使前者的增长幅度大于后者,则说明中央银行采取了鼓励固定资产投资的扩张性货币政策。不过,由于股权收益率作为货币政策标的本身还存在许多未澄清的问题,而且也只适用于以直接融资为主体且资本市场高度发达的国家,因此迄今为止并没有得到人们的广泛接受。

三、货币政策的传导机制 (一)货币政策的传导机制的基本问题 指运用货币政策工具到实现货币政策目标的作用过程,即如何通过货币政策各种措施的实施,经济体制内的各种经济变量影响整个社会经济生活。货币政策传导机制能否有效地贯彻中央银行的意图、实现货币政策的最终目标,不但取决于货币传导机制自身的构成和规范程度,也取决于传导机制所处的外部环境。

货币政策传导过程。货币政策作用或传导过程包括经济变量传导和机构传导。经济变量传导的主线是:货币政策工具____货币政策标的____最终目标;机构传导的体状况是:中央银行____金融机构(金融市场)____投资者(消费者)____国民收入。这两条链条必须将二者结合起来,即中央银行通过各种货币政策工具,直接或间接调节各金融机构的超额储备和金融市场的融资条件(数量、利率、政策等),进而控制全社会货币供应量,使企业和个人调整自己的经济行为,整个国民收入也随之变动。

四、货币政策的调控效应 货币政策对经济运行的调控效应,主要是通过中央银行确定适宜的货币政策目标,选择相应的货币政策工具和货币政策标的,最后作用于与货币政策目标相应的实际经济变量等一系列复杂过程而实现的。

(一)货币政策的有效性 货币政策的有效性,是指货币政策在其作用空间对实现宏观经济目标的促进程度。其一,货币供应总量和结构及其变动与宏观经济总量调控和结构优化之间的相关程度,货币政策对国民经济的实质增长和经济结构的优化所起的作用是大是小;其二,中央银行在多大程度上控制住货币供应量。