管理层权力与内部控制有效性——基于不同产权制度的视角

- 格式:docx

- 大小:38.68 KB

- 文档页数:12

管理者能力与内部控制质量:抑制还是促进?沈烈;郭阳生【摘要】基于高阶梯队理论,本文研究管理者能力对企业内部控制质量的影响,并考察了产权性质和产品市场竞争环境对二者关系的调节作用,结果表明:管理者能力提高了内部控制质量;在民营企业和产品市场竞争激烈的环境中,管理者能力对内部控制的影响更为显著.本文进一步探讨了管理者能力对内部控制五大要素的影响,发现管理者能力对控制环境的影响最大,对风险评估与信息沟通要素的影响并不显著.【期刊名称】《中南财经政法大学学报》【年(卷),期】2017(000)004【总页数】10页(P58-67)【关键词】管理者能力;内部控制;产权性质;产品市场竞争环境;内部治理;声誉机制【作者】沈烈;郭阳生【作者单位】中南财经政法大学会计学院,湖北武汉 430073;中南财经政法大学会计学院,湖北武汉 430073【正文语种】中文【中图分类】F239.45虽然融合国际先进经验、适应本土企业实际情况的内部控制规范体系早在2010年即已形成,然而,近年来资本市场*ST博元、欣泰电气、辉山乳业等违规或造假案例的陆续曝光,无不说明了我国上市公司内部控制长效机制的形成任重道远,很多公司的内部控制建设还只是停留在表面,未能从“动作遵从”转为“实质改进”。

探索与完善内部控制建设首要的是厘清影响内部控制质量的因素。

从现有研究文献来看,主要有早期的基于新古典经济理论的显性硬因素,如治理结构、经营特征、外部规制;再到后来基于管理防御假说、高阶梯队理论的隐性软因素,如董事会背景特征、管理层权力、管理层声誉等等。

事实上,新古典经济学理论的局限在于其认为管理者是同质的,并且完全理性;而董事会背景特征等诸多软因素虽然突破了管理层同质假设,运用人口统计特征来衡量管理者异质性,认为年龄、性别、学历等因素会影响管理者的世界观与思维方式,进而影响管理者对内外各种信息的分析与解读,最终导致企业战略选择与财务行为差异,但这类研究因逻辑关系链条过长同样遭到质疑。

不同产权结构下内部控制效率的研究在以往关于内部控制的研究中,都注重~般技术规则的探讨,似乎只要能够体现这些规则的要求,就能设计出适用于一个特定企业的内部控制制度,这时,似乎控制的效率必然很高。

而现实告诉人们:不同产权结构下的内部控制特别是内部会计控制具有不尽相同的效率。

这种观点也可从经济学原理中找出印证:“在企业存在的情况下,所有权结构就变得重要,因为不同的结构会导致不同的交易效率。

”一、私有产权结构下内部控制效率的分析1.对独资企业的剖析在独资企业中,业主作为出资人是自然人,而且仅仅限于一个,由于业主既是企业财产的所有者,又是企业的经营者,也可以独享全部企业的剩余索取权,并对自己的经营失败承担责任。

在各国的法律(如《独资企业法》、《民法通则》)中,几乎都有独资企业的业主对本企业的债务承担无限责任的规定。

按照惯常的独资企业制度,业主拥有企业的财产所有权与经营权,企业的治理结构比较简单,业主很少发生委托代理人行使经营权的代理成本以及监督费用,在为数较多的这类企业中,管理层的员工以家族成员为主,行使经营权的业主委托家族成员充任了监工或其他管理者的角色。

经济学家张维迎认为:“我们用一个人,先不管他有没有能力,首先要信得过他,也就是他要有职业道德。

而目前中国的人才市场上,缺少的并不是有能力的人,而恰恰是有道德的人。

”②既然一个独资企业的业主难以找到德性与才能兼备的人才,他宁可任用与他的利益具有共向性的家族成员。

显然,业主即便是雇佣一个工人,也要考虑付出监督成本,但“夫妻店”中一般不存在单独的监督成本。

这里,监督意味着内部控制。

实证资料表明,各国的独资企业大多是家族式的组织,其治理结构相当简单,业主集所有权与经营权于一身,他可以借助家族内部通过血缘关系所建立的亲情关系以及某些族规或礼教下的道德约束等实现对充任管理者的家族成员的约束,这种内部控制几乎是高效率的,人们很少发现管理者的佝私舞弊。

在我国,儒家文化教诲下的臣民最忌讳的莫过于族人的讨伐;对族人的效忠作为一种主流精神被推崇,这造就了家族制独资企业中普通的管理者对他人监督的积极性以及特有的“揭发”他人舞弊的人文环境。

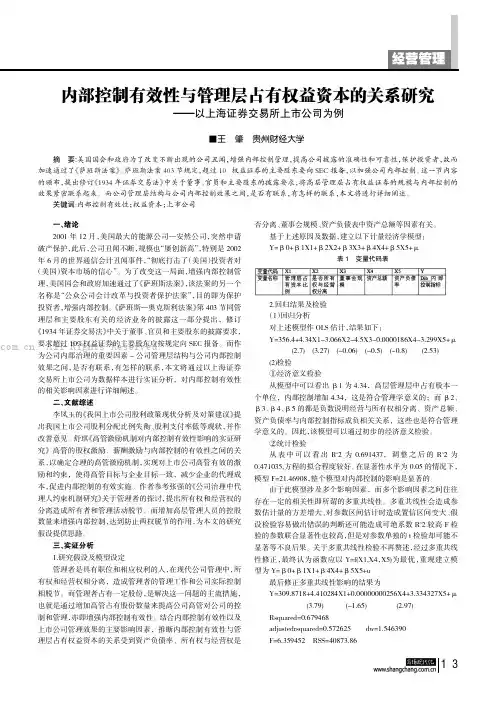

一、绪论2001年12月,美国最大的能源公司—安然公司,突然申请破产保护,此后,公司丑闻不断,规模也“屡创新高”,特别是2002年6月的世界通信会计丑闻事件,“彻底打击了(美国)投资者对(美国)资本市场的信心”。

为了改变这一局面,增强内部控制管理,美国国会和政府加速通过了《萨班斯法案》,该法案的另一个名称是“公众公司会计改革与投资者保护法案”,目的即为保护投资者,增强内部控制。

《萨班斯—奥克斯利法案》第403节同管理层和主要股东有关的经济业务的披露这一部分提出,修订《1934年证券交易法》中关于董事、官员和主要股东的披露要求,要求超过10%权益证券的主要股东应按规定向SEC 报备。

而作为公司内部治理的重要因素-公司管理层结构与公司内部控制效果之间,是否有联系,有怎样的联系,本文将通过以上海证券交易所上市公司为数据样本进行实证分析,对内部控制有效性的相关影响因素进行详细阐述。

二、文献综述李凤玉的《我国上市公司股利政策现状分析及对策建议》提出我国上市公司股利分配比例失衡、股利支付率低等现状,并作改善意见。

舒琪《高管激励机制对内部控制有效性影响的实证研究》高管的股权激励、薪酬激励与内部控制的有效性之间的关系,以确定合理的高管激励机制,实现对上市公司高管有效的激励和约束,使得高管目标与企业目标一致,减少企业的代理成本,促进内部控制的有效实施。

作者参考张强的《公司治理中代理人约束机制研究》关于管理者的探讨,提出所有权和经营权的分离造成所有者和管理活动脱节。

而增加高层管理人员的控股数量来增强内部控制,达到防止两权脱节的作用,为本文的研究假设提供思路。

三、实证分析1.研究假设及模型设定管理者是具有职位和相应权利的人,在现代公司管理中,所有权和经营权相分离,造成管理者的管理工作和公司实际控制相脱节。

而管理者占有一定股份,是解决这一问题的主流措施,也就是通过增加高管占有股份数量来提高公司高管对公司的控制和管理,亦即增强内部控制有效性。

论领导者权力对内部控制有效性的影响吴秋生;郝诗萱【摘要】运用问卷调查法研究领导者权力及其运用对内部控制有效性的影响.研究发现:除领导者的强制权与内部控制有效性呈不显著负相关外,领导者的奖赏权、合法权、专家权和崇拜权与内部控制有效性均呈显著正相关.因此,在内部控制建设和实施过程中,领导者对强制权的运用应当适度,对奖赏权、合法权、专家权和崇拜权的运用应尽可能充分.【期刊名称】《审计与经济研究》【年(卷),期】2013(028)005【总页数】8页(P32-39)【关键词】领导者权力;内部控制有效性;内部审计;股权集中度;内部控制质量;信息披露【作者】吴秋生;郝诗萱【作者单位】山西财经大学会计学院,山西太原030006;山西财经大学会计学院,山西太原030006【正文语种】中文【中图分类】F235.45一、引言随着内部控制规范的全面实施,如何贯彻执行内部控制规范,切实提高内部控制有效性,成为当前亟待研究的重要课题。

有效的内部控制不但可以促进企业战略和经营目标的实现,合理保证企业信息披露的真实可靠性、资产的安全完整性和经营活动的合规合法性,而且可以为审计活动和政府监管的有效进行提供重要的基础。

企业要保持内部控制有效性,首先必须明确影响内部控制有效性的因素。

国外学者研究发现公司财务状况、业务复杂程度以及公司成立时间是影响内部控制有效性的主要因素[1]。

国内学者张颖、郑洪涛通过问卷调查也得到相似结论,即公司发展阶段、资产规模、财务状况和企业文化会对内部控制有效性产生影响;除此之外,内审机构运行效率和股权集中度还会影响内部控制合规目标和报告目标的实现,战略目标的实现则主要受公司规模和发展阶段两个因素的影响[2]。

吴益兵等认为,公司规模、公司的成长性、盈利能力以及经营活动复杂程度是影响内部控制有效性的因素,而在控制这些因素的基础上,控股股东的性质、股权集中度与机构投资者持股比例等指标会影响公司内部控制质量水平,股权过于集中会弱化公司内部控制质量,降低内部控制有效性[3]。

CEO权力强度、内部控制与创业板上市公司盈利预测质量陈国辉;伊闽南【摘要】以2012-2016年发布业绩预测公告的创业板上市公司为样本,采用回归分析法,分析了创业板上市公司的盈利预测质量是否会受到CEO权力强度的影响,以及内部控制质量和产权性质对两者关系的调节作用.研究发现,CEO权力强度与盈利预测质量呈显著负相关关系,高质量内部控制整体上能够显著抑制CEO权力强度对于盈余预测质量的负面影响.进一步研究发现,即使在CEO权力较大的样本区间内,内部控制在保证会计信息质量方面依然有效.在多重委托代理关系下,国有产权性质强化了CEO权力强度对于盈利预测质量的负面影响.【期刊名称】《审计与经济研究》【年(卷),期】2018(033)005【总页数】9页(P46-54)【关键词】CEO权力强度;内部控制质量;产权性质;盈利预测质量;盈余管理;会计信息质量;公司治理【作者】陈国辉;伊闽南【作者单位】东北财经大学会计学院,辽宁大连116025;东北财经大学会计学院,辽宁大连116025【正文语种】中文【中图分类】F239.43一、引言创业板上市公司与主板上市公司相比具有高成长性和高风险性特征,为了保护创业板中小投资者利益,2012年证监会颁布了《创业板信息披露业务备忘录第11号:业绩预告、业绩快报及其修正》。

备忘录中明确规定创业板上市公司均需在定期报告或临时报告中披露业绩预告,这使得业绩预告成为创业板上市公司会计信息披露框架的重要组成部分。

业绩预告中管理层对公司的盈利预测可以在一定程度上反映公司未来的盈利能力,而未来盈利能力是公司价值的重要体现,因此,管理层对盈利的预测成为投资者极为重视的前瞻性信息[1]。

与分析师相比,管理层作为公司内部人,理应发布更为准确的盈利预测信息[2]。

然而根据管理层权力理论,由于不完善的公司治理结构,旨在降低代理成本的信息披露制度已经成为管理层寻租的工具,为了掩盖寻租行为,管理层通常会进行盈余管理或操纵信息披露[3]。

产权性质、制度环境与内部控制一、本文概述本文旨在探讨产权性质、制度环境与内部控制之间的相互作用及其对企业运营和治理的影响。

文章首先定义了产权性质、制度环境和内部控制的基本概念,并阐述了它们在企业运营中的重要性。

接着,文章分析了不同产权性质下企业的内部控制机制及其效果,以及制度环境对企业内部控制的影响。

文章提出了优化企业内部控制的建议,以期为企业提高治理水平和运营效率提供参考。

在研究过程中,本文采用了文献综述和案例分析等方法,对相关理论和实践进行了深入探讨。

通过对比分析不同产权性质和制度环境下的企业内部控制实践,本文揭示了内部控制机制在企业治理中的重要作用,以及产权性质和制度环境对内部控制的影响机制。

这些发现对于理解企业运营和治理的内在逻辑,以及指导企业优化内部控制具有重要意义。

本文旨在通过深入研究产权性质、制度环境与内部控制之间的关系,为企业提高治理水平和运营效率提供理论支持和实践指导。

通过不断优化内部控制机制,企业可以更好地应对外部环境的挑战,提高内部运营效率,从而实现可持续发展。

二、文献综述产权性质、制度环境与内部控制是现代企业管理研究的三大核心领域,它们各自对企业的运营、发展和稳定都具有深远的影响。

近年来,随着全球经济的不断发展和市场环境的变化,这三者之间的关系日益受到学术界的关注。

产权性质是企业存在和发展的基础。

不同的产权性质决定了企业的所有权结构、治理结构以及激励机制等。

例如,国有企业和民营企业在产权性质上存在明显差异,这导致两者在经营策略、风险控制以及资源分配等方面都有所不同。

因此,研究产权性质对企业内部控制的影响,有助于深入理解企业运营过程中的内在逻辑。

制度环境是企业运营的重要外部条件。

包括法律法规、政策导向、市场规则等在内的制度环境,都会对企业的经营行为产生直接或间接的影响。

特别是在新兴市场和发展中国家,制度环境的不完善往往会给企业带来更大的运营风险。

因此,研究制度环境对内部控制的影响,有助于企业更好地适应外部环境,提高运营效率和风险管理水平。

提高企业内部控制有效性从高层管理者做起4500字内部控制有效性是指为实现内部控制五大目标,内部控制制度提供的保证程度。

本文从高级管理层与内部控制的关系出发,利用2014份财政部的调查结果,分析了当前内部控制制度的执行效果,并从高层管理者的角度提出改善措施。

内部控制有效性高层管理者职业素质培训机制1996年美国学者Steven首次提出了"合规由最高层做起";的概念,逐步被广大企业接受和推广,它改变了以往银行和企业只强调中基层员工合规经营的理念,"合规必须从高层做起";这一基本理念。

经营合规合法是内部控制的目标之一,也是企业内部控制有效的重要表现。

其实不仅是这一目标而且其他四大目标也需要如此。

也就是说,要提高内部控制的有效性,实现内部控制目标就要从企业董事会成员、监事会成员和高级经理层做起。

一、高级管理层和内部控制的关系关于内部控制的研究早在上世纪30年代就已开始。

1936年,美国颁布了《独立公共会计师对财务报表的审查》,第一次提出了内部控制的定义。

但是真正发展成为系统理论是在1992年,美国COSO发布了的《内部控制-整合框架》,提出内部控制完整定义和四大目标。

鉴于目前市场环境和资本运营的变化,美国科索委员会在2013年发布了《2013年内部控制-整体框架》及其配套指南,一系列严密的内控措施在企业运营、法规遵从以及财务报告等方面都将发挥十分重要的作用。

同样,我国相关部门积极向西方学习,结合中国国情也进行了大量的研究工作。

2008年5月,内部控制基本规范和配套指引的发布,建立起我国内部控制规范体系。

2013年11月,财政部制定印发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,将内部控制规范延伸到行政事业单位内部管理。

从一系列的文件可以看出,国内外官方、协会对内部控制规范进行了大量的探索,给企业制定内部控制制度提供了一定的指导。

可以说有效的内部控制能为企业安全经营,提高企业价值提供保障。

一、引言当前,我国经济发展虽然稳步增长,但错综复杂的国际经济形势和市场环境对我国上市公司的内部控制水平和质量提出了更高的要求。

21世纪初,安然、世界通信等企业破产而暴露出来的内部控制失效问题,以及我国银广厦、蓝田、康美、瑞幸等公司财务造假丑闻,揭示了上市公司中内部控制存在的重大缺陷,体现出企业内部控制设计缺失、运行无效对企业的生产经营及价值链条的重大影响。

完善公司治理结构,提高内部控制水平和质量,促进企业目标实现成为上市公司亟待解决的问题。

在内部控制各要素中,控制环境是基础,也就意味着内部控制作为企业的内生性管理活动,是否有效运行在很大程度上受决策人及执行人动机与需求的影响。

CEO 作为企业生产经营管理决策的核心,对内部控制的设计是否合理以及运行是否有效起着关键作用。

CEO 的思维和行为方式贯穿于企业内部控制设计和运行的全过程,特别是在所有权和经营权分离的现代企业制度下,由于委托人和代理人之间的利益存在差别,在信息不对称情况下,代理人的个人特征属性和心理偏好等主观意向对内部控制水平的影响显得更加突出。

关于影响内部控制水平的因素方面,Boris et al.[1]认为第一大股东的特性以及决策会影响公司的未来发展走向以及未来发展前景;Margaritis et al.[2]通过实证分析发现,公司内部控制水平与股权集中度呈正相关关系,进而影响市场表现等相关企业绩效;Balsam [3]认为,内部控制水平受股权补偿机制的影响,同时与上市公司的高管持股比例呈负相关的关系;刘文煌等[4]通过研究表明,企业内部控制水平受企业资产规模、盈余管理水平等因素的影响,资产规模和盈余管理水平与内部控制水平呈显著正相关关系;吴青云等[5]通过实证研究,发现随着上市公司股权制衡度的提高,企业控制环境便会得到一定程度的改善,从而促进企业绩效的提升;唐玉荣[6]研究发现,公司特质风险对CEO 权力呈现抑制作用,CEO 集权可以降低CEO 特质风险。

目录摘要 (1)关键词 (1)Abstract (1)Key words (1)引言 (1)1 文献综述 (2)1.1高管权力强度的相关研究 (2)1.2内部控制有效性的相关研究 (2)1.3高管权力强度和内部控制有效性的相关研究 (3)1.4股权集中度、高管权力强度和内部控制有效性影响的相关研究 (3)1.5文献述评 (3)2理论分析与研究假设 (4)1.1高管权力强度与内部控制有效性假设 (4)1.2股权集中度对高管权力强度与内部控制有效性之间关系的调节作用假设 (4)1.3不同产权性质企业中,高管权力强度和内部控制有效性 (4)3 研究设计 (5)3.1样本选择与数据来源 (5)3.2变量选择 (5)3.2.1被解释变量 (5)3.2.2解释变量 (5)3.2.3调节变量 (5)3.2.4控制变量 (6)3.3模型建立 (6)4 实证检验与结果分析 (7)4.1描述性统计 (7)4.2相关性分析 (7)4.3回归结果与分析 (8)4.3.1高管权力强度与内部控制有效性 (8)4.3.2股权集中度、高管权力强度与内部控制有效性 (9)4.3.3不同产权性质下高管权力强度与内部控制有效性 (9)4.3.4不同产权性质下股权集中度、高管权力强度与内部控制有效性 (9)4.4稳健性检验 (9)5 研究结果与建议 (10)5.1研究结果 (10)5.2研究建议 (11)参考文献............................................ 错误!未定义书签。

股权集中度、高管权力强度与内部控制有效性——基于我国农业类上市公司的经验数据摘要:在相关研究和理论之上,可以看出高管权力强度会通过不同的方面对内部控制有效性产生影响,所以要研究其的影响,需要构建适当的模型来对其之间的联系进行研究,并进一步加入股权集中度作为调节变量,研究发现在高管权力强度内部控制有效性呈正相关,在其他因素不变的条件下,股权集中度对其间关系中起到一定的抑制作用。

高管薪酬、管理层权力、内部控制摘要从二十世纪以来,伴随着信息技术的发展,越来越多的财务会计舞弊丑闻被媒体暴露了出来,并且很多公司也因为财务会计舞弊之类的事件而破产倒闭。

为了杜绝这些为财务会计舞弊之类的事件必须加强对于高管薪酬、管理层权力、内部控制三者关系的研究。

本文中主要的结构如下:首先第一章简介研究背景以及研究意义,然后对于高管薪酬、管理层权力、内部控制国内外研究现状进行了探讨。

接着第二章对于高管薪酬、管理层权力、内部控制的一些基础知识进行了了解,比如管理层权力的概念、内部控制的概念、两权分离、信息不对称、高管薪酬水平等的基础知识做了相关研究。

然后第三章对于高管薪酬、管理层权力、内部控制的研究的变量做了介绍,以及高管薪酬、管理层权力、内部控制的研究假设做了介绍,并且对于二种假设分别建立了不同的模型。

最后第四章基于这些的基础上,本文通过了具体的实证分析,进行了具体的分析。

关键词:高管薪酬管理层权力内部控制实证研究AbstractSince the twentieth century, with the development of information technology, more and more financial accounting fraud scandals have been exposed by the media, and many companies have gone bankrupt because of such incidents as financial accounting fraud. In order to eliminate such incidents as financial accounting fraud, it is necessary to strengthen the research on the relationship among executive compensation, management power and internal control. The main structure of this paper is as follows: Firstly, the first chapter starts from the research background of executive compensation, management power, internal control and the significance of executive compensation, management power and internal control, and then discusses the research status of executive compensation, management power and internal control at home and abroad. Then the second chapter is about the basic knowledge of executive compensation, executive power and internal control, such as the concept of executive power, the concept of internal control, the separation of two powers, information asymmetry, executive compensation level and so on. Then the third chapter introduces the variables of executive compensation, management power and internal control, as well as the research hypothesis of executive compensation, management power and internal control, and establishes different models for the two hypotheses. Finally, on the basis of these, the fourth chapter proves the correctness of the previous hypothesis through specific empirical analysis.Key words: executive compensation, management power, internal control, empirical research目录第1章引言 (3)第2章理论知识 (5)2.1相关概念的界定 (5)2.1.1管理层权力的概念 (5)2.1.2内部控制的概念 (5)2.1.3高管薪酬水平 (6)2.2相关理论基础 (7)2.2.1两权分离理论 (7)2.2.2信息不对称理论 (7)2.2.3团队理论 (8)第3章研究设计 (9)3.1样本选择及数据来源 (9)3.2变量设计 (9)3.2.1内部控制质量 (9)3.2.2管理层权力 (9)3.2.3高管薪酬水平 (9)3.2.4控制变量 (10)3.3研究假设 (10)3.4模型构建 (11)第4章实证研究分析 (14)4.1描述性统计分析和结果 (14)4.2回归分析 (16)4.3稳健性分析 (18)4.4 实证结果分析 (19)结束语 (20)参考文献 (21)致谢 (23)第1章引言从二十世纪以来,伴随着信息技术的发展,越来越多的财务会计舞弊丑闻被媒体暴露了出来,并且很多公司也因为财务会计舞弊之类的事件而破产倒闭。

国有企业内部控制产权视角企业的契约理论认为,企业是一系列契约的集合体,但又是不完备的关系契约。

企业产权制度低本钱的规定了利益相关者彼此发生利益关系,尤其是利益冲突时必需遵循的以及与企业资源有关的行为准则。

内部掌握作为一种补充契约,在企业内部形成有效的掌握机制,来弥补企业契约的不完备性,保证企业的正常运作和进展。

由此可见,产权制度是促使内部掌握有效运行,保证内部掌握功能发挥的前提和根底,是实行内部掌握的制度环境。

1托付构造与内部掌握由于产权制度的规定会形成一系列的行为准则,这些行为准则形成产权构造,内部掌握中与产权构造相对应的是企业的组织制度,通过建立适当的“托付——”契约关系,保证企业外部全部者的利益能够得到有效维护。

这是最根本的掌握,是为外部全部者效劳的,是外部全部者从组织上实现对企业内部掌握的工具。

可见,托付构造实际上是企业全部者对企业内部掌握产生影响的依据,内部掌握作为一种契约,注明白人的行为标准,也说明了托付人的意愿。

1.1国有企业托付构造的特点(1)国家作为人与一般人所拥有的权利有很大的差异。

一般人只拥有财产的掌握权,不拥有剩余财产的索取权;国家同时拥有公共财产的掌握权和剩余索取权,即两权是合二为一的,初始托付人通过国家的再安排渠道获得剩余。

(2)国家的是一种建立在行政权根底上的强制性关系。

它不是以自由选择的合约为根底的,而是以国家政权为依托,无须直接获得每一个初始托付人的授权,就可以直接通过公布法令而获得权。

(3)剩余索取权归属国家,由政府。

剩余索取权与掌握权一起遵循着等级配制给各级政府。

剩余索取权同时也是具有可转让性的,由于一旦剩余索取权具有不行转让性,国家就会失去对公共财产的权。

可以说剩余索取权的可转让性与政府拥有剩余索取权是相冲突的。

(4)初始托付人的监视性和积极性都很弱。

托付人和人具有信息的非对称性。

为监视人的行为,初始托付人必需付出监视本钱,但他们不是剩余索取权的直接拥有者,不能直接从他们的监视活动中收益。

基于公司治理角度浅议如何增强企业内部控制有效性论文在当今复杂多变的商业环境中,企业内部控制的有效性对于公司的可持续发展至关重要。

良好的内部控制可以帮助企业管理和监督自身的运营,减少风险和损失,提高公司治理的水平。

本文将从公司治理角度出发,浅议如何增强企业内部控制的有效性。

一、公司治理的重要性公司治理是一种组织机构和制度的安排,旨在确保企业以合法、公正、公平、透明的方式运营,维护利益相关方的权益,实现企业的长期可持续发展。

良好的公司治理可以提高企业的内部控制有效性。

有效的公司治理对于促进公司内部控制的健康发展具有以下几个方面的作用:首先,公司治理可以建立一个合理的权力结构和权力制衡机制,避免权力滥用和腐败现象的发生。

当公司的权力关系清晰、权力分配合理时,各级主管部门可以有效地监督和管理下级部门,减少内部控制风险。

其次,公司治理可以建立起健全的信息披露和沟通机制,使做出决策的各方能够充分了解企业的经营状况和运营风险。

透明的信息披露可以帮助内部控制系统监督制约,减少内部不当行为的发生。

最后,公司治理可以建立起有效的激励和约束机制,激励员工忠诚奉献、遵守规章制度。

员工的积极性和责任心对于内部控制的有效性至关重要,而有效的公司治理可以对员工进行正确的引导,提高员工的工作质量和效率。

二、增强企业内部控制有效性的方法为了增强企业内部控制的有效性,可以从以下几个方面进行努力:1. 建立健全的内部控制制度企业应该建立一套完善的内部控制制度,包括明确的岗位职责与权限、流程规范与标准、内部审计和风险管理机制等。

制度应该覆盖企业的各个方面,确保职能部门及员工都能够在制度的约束下进行工作,防止内部控制漏洞的发生。

2. 加强内部控制培训企业应该加强对员工的内部控制培训,提高他们的风险意识和控制意识。

培训内容可以包括企业内部控制的基本知识、操作流程的规范、风险管理的方法等。

通过培训,员工可以更好地理解公司内部控制的重要性,增强自己的责任感和敬业精神。

精品文档供您编辑修改使用专业品质权威编制人:______________审核人:______________审批人:______________编制单位:____________编制时间:____________序言下载提示:该文档是本团队精心编制而成,希望大家下载或复制使用后,能够解决实际问题。

文档全文可编辑,以便您下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!同时,本团队为大家提供各种类型的经典资料,如办公资料、职场资料、生活资料、学习资料、课堂资料、阅读资料、知识资料、党建资料、教育资料、其他资料等等,想学习、参考、使用不同格式和写法的资料,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of classic materials for everyone, such as office materials, workplace materials, lifestylematerials, learning materials, classroom materials, reading materials, knowledge materials, party building materials, educational materials, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!企业内部控制的有效性及其评判方法一、引言随着现代企业的规模不息扩大和跨国经营的进步,企业内部控制对于企业的生存和进步至关重要。

内部控制有效性、股权制衡与高管薪酬敏感性分析[提要] 内部控制作为降低交易费用和弥补企业契约不完备的工具之一,其重要性不言而喻。

在中国特殊的治理环境下,内部控制的有效实施能够约束经理人的自利行为,从而有助于提升公司的业绩,这时理性的经理人就必然会要求将其薪酬与公司的业绩挂钩,从而实现自身报酬的弥补。

本文通过理论研究,发现在国有或非国有制衡股东时内部控制质量越高的公司,其管理层薪酬敏感度越高,而且在公司的实际控制人为国有时,引入非国有制衡股东能够达到较优的内部控制状态,从而有更高的薪酬敏感度。

关键词:内部控制;股权制衡;高管薪酬敏感性内部控制有效性。

内部控制有效性是指为相关目标实现提供的保证程度或水平及是否存在实质性漏洞影响公司治理(陈汉文、张宜霞,2008)。

现代企业理论认为,企业本质上是一系列不完全契约的联合体。

由于公司契约的不完全性,公司的管理者往往追求个人利益的最大化而非股东利益的最大化,由此产生了委托代理问题(Berle and Means,1932)。

在我国,2006年6月和9月,上海证券交易所和深圳证券交易所分别颁布《上市公司内部控制指引》。

2008年财政部等五部委联合颁布《企业内部控制基本规范》。

在这些制度规范中,都将“提高公司经营的效率和效果”作为内部控制的目标之一,即强调内部控制的经营性目标。

通过实施内部控制来约束公司内部人的自利行为,以期推动经营主体提高经营的有效性和效率。

本文认为,内部控制制度的践行既然可能约束经理人的自利行为,使得公司行为合规合法,进而导致公司的经营效率提高、经营效果变好,那么在约束经理人的自利行为时,必然需要相应的制度对经理人进行激励,使管理层与股东利益趋于一致。

此时,将经理人的报酬与公司经营业绩挂钩是理性的选择,有助于减少甚至避免代理问题。

换言之,内部控制的质量应与企业薪酬业绩敏感性具有协同性。

(二)股权制衡。

多数学者认为股权制衡可能会带来公司治理改善和业绩提升。

管理层权力、内部控制信息披露质量与企业绩效管理层权力、内部控制信息披露质量与企业绩效摘要:管理层权力的运用、内部控制信息披露质量和企业绩效是现代企业发展中不可忽视的重要因素。

在本文中,我们将探讨管理层权力如何影响内部控制信息披露质量,并进一步分析两者对企业绩效的影响。

通过对相关理论和实证研究的综合分析,我们发现管理层权力对内部控制信息披露质量有显著影响,而内部控制信息披露质量对企业绩效也有正向影响。

因此,企业管理层应加强对内部控制的监督,提高信息披露的质量,以促进企业的长期发展和绩效。

关键词:管理层权力;内部控制信息披露;企业绩效;监督;长期发展一、引言管理层权力、内部控制信息披露质量和企业绩效是现代企业管理中的重要议题。

管理层权力的合理运用对企业的发展至关重要,而内部控制信息披露质量则能增加企业的透明度和信任度。

企业绩效则是一个综合性指标,它反映了企业在不同层面上的经营情况和表现。

在这篇文章中,我们将对管理层权力、内部控制信息披露质量和企业绩效的关系进行研究,并提出一些建议。

二、管理层权力对内部控制信息披露质量的影响管理层在企业中拥有很大的权力,这些权力的运用会直接影响企业的内部控制信息披露质量。

首先,管理层的权力可以决定哪些信息被披露,以及披露的程度。

如果管理层拥有较大的权力,并且缺乏透明度和监督,那么他们可能会选择性地披露信息,从而影响信息披露的质量。

其次,管理层权力的滥用可能导致信息的虚假披露。

如果管理层拥有过大的权力,并且缺乏有效监督机制,他们可能会以损害企业利益的方式来获取私利,从而选择虚假披露信息。

因此,合理运用管理层权力并加强内部控制监督对于提高内部控制信息披露质量至关重要。

三、内部控制信息披露质量对企业绩效的影响内部控制信息披露质量与企业绩效之间存在着密切的关系。

首先,良好的内部控制信息披露质量可以提高企业的透明度和信任度,进而提升投资者和股东的信心。

这将有助于企业获得更多的投资和资金,从而改善企业的财务状况和业绩。

管理层权力与内部控制有效性——基于不同产权制度的视角干胜道胡明霞(四川大学商学院西南政法大学管理学院)【摘要】已有研究发现,管理层权力构成中的组织权力、能力权力与内部控制有效性负相关,而所有权权力与内部控制有效性正相关。

本文进一步研究发现, 在我国上市的国有企业中,管理层权力与内部控制有效性负相关,且与民营上市企业相比,国有企业中管理层权力对内部控制有效性影响更显著;而相较于中央政府控制的国有企业,地方政府控制的国有企业其管理层权力对内部控制有效性负面影响更显著。

即在当前公司内部治理机制弱化的背景下,管理层可能利用其对公司控制权影响内部控制制度的设计和执行,使其与己有利,并且这种代理冲突在地方性国有企业更显著。

研究同时发现,对于直接上市民营企业,由于创业者与管理者身份的合一,其管理层权力与内部控制有效性呈现正相关,而间接上市民营企业其管理层权力与内部控制有效性呈现负相关。

【关键词】管理层权力内部控制有效性产权制度代理冲突一、引言内部控制作为降低交易费用和弥补企业契约不完备的工具之一其重要性不言而喻。

而内部控制的有效性是指为相关目标实现提供的保证程度或水平及是否存在实质性漏洞影响公司治理(陈汉文、张宜霞,2008)。

2008年国家五部委联合发布《企业内部控制基本规范》及2010年发布的配套指引(分别为《应用指引》、《评价指引》及《审计指引》)要求[1]“企业应当对内部控制的有效性进行自我评价、披露年度自我评价报告及企业应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。

并于2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司实施,并于2012年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行”。

加强内部控制已经成为未来发展趋势,对内部控制有效性的研究也越来越引起学术界关注。

内部控制作为投资者利益保护的重要制度安排将构成公司治理的重要基石,其设计和执行的有效性将对投资者利益乃至全球资本市场产生重要影响。

管理层权力泛指管理层对公司治理体系(包括决策权、监督权以及执行权)的影响能力,体现为剩余控制权的扩张(Finkelstein,1992),这种权力会使作为内部控制制度实施主体的管理层产生机会主义行为,使其偏离最优状态。

由于我国国有上市公司“所有者缺位”带来的内部人控制以及“一股独大”的股权结构都可能导致企业的控制权转移到管理层手中,从而为管理层权力理论的应用提供制度基础。

基于此本文将从管理层权力角度分析我国上市公司的内部控制有效性问题。

研究主要围绕以下问题展开:第一,检验上市公司的管理层权力是否会影响内部控制的有效性?第二,在不同的产权制度下,代理冲突所带来的管理层权力有何差异?这种差异是否会进一步造成国有上市公司和民营上市公司内部控制有效性的差异?第三,对不同层级的国有上市公司及不同类型的民营上市公司而言,其管理层权力对内部控制有效性的影响方向和程度大小是否会有差异?本文试图分析和厘清不同产权制度下管理层权力的差异及对内部控制有效性的作用机理,其理论和经验证据进一步完善我国上市公司的产权制度和公司治理机制具有较好的借鉴意义。

二、文献回顾国外关于内部控制有效性的实证研究不多。

Hoitash(2009)[2]研究发现董事会总体质量与内部控制有效性正相关。

国内学者中陈汉文等(2008)[3]对内部控制有效性的内涵进行了理论分析。

程晓陵等(2008)[4]研究发现管理层诚信与道德价值观念与内部控制有效性显著正相关、第一大股东控制力和董事会监事会会议频率对内部控制有效性并无显著影响、管理层风险偏好与内部控制有效性呈U型关系、董事长兼任总经理显著加大企业违反法律法规的可能性。

张颖等(2010)[5]研究发现股权集中度与内部控制有效性之间具有倒U型关系、当企业实际控制人为国有控股公司时,其内部控制有效性显著高于其他公司、企业规模越大其内部控制更加有效等。

李育红等(2011)[6]研究发现董事会规模及董事会薪酬与内部控制有效性正相关、CEO与董事长两职合一与内部控制有效性负相关。

李颖琦等(2012)[7]采用案例分析方法分析了股权制衡与内部控制有效性的关系,发现在实际控制人为国有时,引入非国有制衡股东能达到较优的内部控制状态,而引入国有制衡股东仅微弱地优于无制衡股东的高度集中的内部控制状态,且两者并不明显。

张先治(2010)[8]等通过问卷调查发现,内部控制有效性与公司国有控股程度和股权集中度负相关。

赵息(2013)[9-1]研究发现组织和能力权力与内部控制有效性负相关,所有权权力与内部控制有效性正相关。

吴秋生(2013)[10]运用问卷调查法研究领导者权力及其运用对内部控制有效性的影响,发现除领导者的强制权与内部控制有效性呈不显著负相关外,领导者的奖赏权、合法权、专家权和崇拜权与内部控制有效性均呈现显著正相关。

目前仅有几篇认同管理层权力会对内部控制有效性产生的重要影响,但只是笼统地论述我国管理层权力整体与内部控制有效性关系,并且得出的结论是单一的,并没有从不同产权制度角度比较两类企业管理层权力与内部控制有效性的关系。

三、理论框架与研究假说本文依据“管理层权力”理论,构建管理层权力影响内部控制有效性的理论框架。

由于管理层权力的形成受到法律环境、产权制度以及社会文化等因素的影响,在假定法律环境、社会文化等因素一定情况下,本文将重点研究不同产权制度下,企业的管理层权力与内部控制有效性的关系。

由此构建一个产权影响管理层权力并进一步影响内部控制有效性的理论框架。

根据经济学理性经济人假设,经理人与股东各自追求自身利益最大化[11]。

公司作为契约的联结,难以避免由于目标函数不一致而导致经理人与股东之间的代理冲突(Jensen&Meckling,1976),而信息不对称所导致的约束机制弱化则使经理人最大化自身效用的机会主义行为产生[12]。

内部控制旨在“合理保证企业实现其经营目标(经营的效率和效果)、报告目标(财务报告信息的可靠性)和合规目标(遵循适用的法律法规和有关监管要求)”。

良好的内部控制可以保证公司内部职能部门之间权力的有效制衡、权责的合理分配、业务流程的有效安排,避免技术性失误发生[13],因此内部控制制度一方面可以防范管理层的机会主义行为。

但另一方面管理层作为内部控制制度的实际执行主体,也为管理层最大化自身私利打开了方便之门。

加之我国目前处于转型经济过程中,公司治理机制的外部约束机制(例如,经理市场、劳动力市场及公司控制权市场)不健全和资本市场缺乏有效性,形成严重“内部人控制”,管理层设计有利于自身利益的内部控制制度,当其权力过大时还可以绕过内部控制制度,从而使内部控制失效。

因此假设1:管理层权力越大,公司内部控制有效性越低。

对于我国国有上市企业而言,所有者“缺位”使公司控制权不可避免地转移到管理层手中加之信息的不对称及官员的“廉价投票权”,处于多层代理链条末端的上级主管部门往往缺乏监督动力[14],从而形成严重的“内部人控制”,造成内部控制制度的设计和实施流于形式。

另一方面,国有股的控股地位使国有股的代表控制董事会并成为董事长同时兼任总经理,这一现象加大了问题的严重性。

因此我国国有上市企业中,两类代理冲突都存在而第一类代理冲突更明显,管理层拥有较大权力,其内部控制的设计和实施更可能沦为管理层攫取私利的渠道。

因此假设2:在其他条件不变的情况下,国有企业管理层权力越大,其内部控制有效性越低。

对民营上市企业总体而言,其控股股东普遍参与公司的经营管理,可以对公司职业经理人进行有效控制,从而缓解了传统“内部人控制”问题。

但是中小股东持股比例较小,不足以产生监督公司经营的动力,因此董事会往往被家族控股股东控制,管理层也由其委派。

在独立董事制度未发挥真正监督作用的情况下,民营上市企业往往缺乏可以制衡控股股东的力量,加之民营上市企业中控股股东往往和管理层是合一的,因此其管理层权力也较大。

因此,民营上市公司弱化了第一类代理冲突,而使第二类代理冲突更严重。

因此假设3:与民营上市公司相比,国有企业中管理层权力对内部控制有效性影响更显著。

在国有企业的不同控制层级中,中央政府控制的国有企业(以下简称“央企”)和地方政府控制的国有企业(以下简称“地方国企”)所受约束不同[15](夏立军等,2005)、政府干预程度不同[16](潘红波等,2008)以及经营目标市场化程度的不同[17](夏纪军等,2008)其行为会存在显著差异。

由于承担着更大的社会性功能,央企面临更多的社会舆论压力,其管理层权力会受到更大程度约束和监督[18]。

政府改革以后,我国地方政府与企业的相互依赖性较强,地方国企承担的政策性负担较多(林毅夫等,2004)、政府干预、官员的“廉价投票权”以及企业的预算软约束造成管理层一方面对政府的寻租能力较强,另一方面在企业内部权力极大[16]。

加之自利本性使管理层可能会利用自身拥有的权力凌驾于内部控制之上,从而使内部控制的有效性受到质疑。

综合上述分析,本文形成如下假设4:基于不同控制层级的差异,相对于中央政府控制的国有企业,地方政府控制的国有企业管理层权力对内部控制有效性具有更显著的影响。

我国民营上市企业按照上市方式分为直接上市和间接上市两类。

前者由创业者团队或家族历时数年,在符合我国证券法律法规的条件并经过证监会发审委严格审核后公开发行上市[19-1]。

后者主要由原国有上市公司经控制权转移而成为民营上市公司,其中绝大部分是在国有企业改制的大背景下,原国有大股东协议将其控制权转让给民营企业,还有一小部分则是原国有大股东通过MBO方式将控制权转让给公司管理层[19-2]。

直接上市的民营企业最终控制股东具有企业家的本质属性,做好企业是他们毕生的使命[20-1]。

即使在市场法律治理缺乏足够约束力和社会信任机会成本很高的制度环境里,企业家精神所产生的激励效应仍能导致良好的公司治理[20-2]。

对于这类民营企业其控股股东和管理层往往是合一的,虽然其管理层权力很大,但是管理层更倾向于从企业的稳定、持续发展角度制定战略决策和经营计划,因此其内部控制可能更有效。

而对间接上市的民营企业而言,其最终控制人往往缺乏实业经营的足够经验,其收购目的也并非为了提高上市公司主营业务能力,而是利用我国股市制度和法律漏洞谋取控制权私人收益。

这类企业的代理冲突较严重,第一类和第二类都同时存在。

相比之下,间接上市民营企业的终极控股股东通过股权转让获得控制权,更倾向于通过资本运作获得资金在短期内的增值机会,缺乏实现长期价值最大化的动力,实业经营经验及能力的不足和外部治理环境的缺失进一步加剧终极控股股东对上市公司的“掏空”行为[21],此时管理层权力相比而言较小,但其内部控制有效性可能更低。

因此假设5:相比间接上市民营企业而言,直接上市民营企业其管理层权力更大,但是内部控制有效性更高。