人教版八年级生物上册---第五章-病毒-课件

- 格式:pptx

- 大小:5.03 MB

- 文档页数:33

第五章病毒本章综合解说本章内容概览病毒是一种特殊的生物,在生物圈中分布十分广泛。

它没有细胞结构,不能独立生活,只能寄生在活细胞内才能生存,与人类的关系非常密切。

教材从病毒的多样性、主要特征以及与人类生活的关系等几个方面进行介绍。

首先通过伊万诺夫斯基对烟草花叶病的研究介绍病毒的发现;然后通过文字介绍和图片资料,帮助我们认识各种各样的病毒,了解病毒的形态、结构,在此基础上掌握病毒的结构、繁殖等方面的特征。

关于病毒与人类的关系,教材不但介绍了病毒对人类生活造成的危害,还介绍了人类利用病毒造福社会的事例,使我们认识到人类在研究并掌握了生物生命活动的规律后,可以利用生物为人类造福,“变害为利”,也有助于我们辩证地认识病毒与人类的关系。

重点难点提示重点:(1)病毒的主要特征。

(2)病毒与人类生活的关系。

难点:(1)病毒的主要特征。

(2)如何利用病毒造福人类。

本章学法点津由于病毒是一种用普通显微镜无法看清的微小生物,而且不具有细胞结构,因此病毒的形态、结构、生命活动的特点等知识都显得比较抽象。

学习时可从以下几个方面入手:(1)回忆动植物细胞、细菌的结构,结合图片,通过比较认识病毒的形态、结构特点,识记病毒的类型、结构特点、繁殖方式等重要概念。

(2)仔细阅读教材,认真观察教材中的一系列插图,通过小组间的讨论和交流,在脑海中形成一个对病毒比较清晰的认识。

(3)根据生活中常见的一些由病毒引起的疾病对人类健康、饲养动物、栽培植物的影响,认识病毒对人类的危害。

联系接种疫苗的经历,了解可以利用病毒为人类造福。

同时阅读教材,收集、整理书籍、报纸及网络查询到的有关信息,从正、反两方面正确认识病毒与人类的关系。

教材预习全解趣味情景导入埃博拉病毒是引起人类和灵长类动物发生埃博拉出血热的烈性病毒,由它引起的出血热是当今世界上最致命的病毒性出血热,已造成多次具有规模的暴发流行。

2014年该病毒再度暴发,世界卫生组织最新疫情通报显示,埃博拉病毒已由非洲扩散至美洲、欧洲等。

教学设计2024秋季八年级生物学上册第五单元第五章病毒《病毒》一、教学目标(核心素养)1.科学观念:学生能够理解病毒的基本结构、生活史及其对生物体的影响,形成对病毒的科学认识。

2.科学思维:通过分析病毒的特点和案例,培养学生的逻辑推理能力和批判性思维,理解病毒在生态系统中的角色。

3.科学探究:激发学生对生物学特别是病毒学领域的兴趣,鼓励他们关注科学前沿,探索未知。

4.社会责任:增强学生的健康意识,了解病毒传播与防控的基本知识,为公共卫生安全贡献自己的力量。

二、教学重点•病毒的基本结构和生活史。

•病毒对生物体的影响及其防治方法。

三、教学难点•理解病毒非细胞生物的特性及其复制过程。

•分析病毒在生态系统中的复杂作用。

四、教学资源•教材及配套教辅资料。

•多媒体课件(包含病毒结构示意图、病毒复制过程动画、病毒与宿主细胞相互作用的图片等)。

•相关科学文献或网络资源,介绍病毒学研究的最新进展。

五、教学方法•讲授法结合多媒体展示:通过图片、动画等直观展示病毒的结构和复制过程。

•案例分析法:选取典型病毒案例(如流感病毒、新冠病毒等),引导学生分析病毒的传播途径、危害及防控措施。

•讨论交流法:组织学生分组讨论病毒在生态系统中的作用及其对人类社会的影响。

六、教学过程1. 导入新课•生活实例引入:通过讲述近期流行的病毒性疾病(如流感、COVID-19等)及其对社会生活的影响,引发学生的兴趣和关注。

•设疑导入:提问:“病毒是什么?它们是如何影响我们的生活的?”引出本节课的主题。

2. 新课教学•病毒的基本结构:•展示病毒结构示意图,介绍病毒的主要组成部分(如核酸、蛋白质外壳等)。

•强调病毒作为非细胞生物的特性,即它们不能独立进行生命活动,必须寄生在活细胞内。

•病毒的复制过程:•播放病毒复制过程的动画,详细解释病毒如何侵入宿主细胞、利用细胞机制进行复制并释放新的病毒粒子。

•引导学生思考并讨论病毒复制过程中可能遇到的挑战及应对策略。

第五章病毒一、章节学习主题本章内容属于《义务教育生物学课程标准(2022年版)》(以下简称《标准2022》)第二个学习主题“生物的多样性”,内容包括病毒的相关知识。

二、章节学习内容分析1.内容的课标分析本章内容属于《标准2022》规定的第二个学习主题“生物的多样性”。

通过本章的学习,达成以下目标:(1)要帮助学生形成1个重要概念:微生物一般是指个体微小、结构简单的生物,主要包括病毒、细菌和真菌。

(2)要帮助学生形成2个次位概念:①病毒无细胞结构,需要在活细胞内完成增殖;②有些微生物会使人患病,有些微生物在食品生产、医药工业等方面得到广泛应用。

2.本章教学内容分析本章主要讲述了病毒的形态结构特点及其与生物圈中其他生物的关系,特别是与人类的关系。

三、章节学情分析已有知识:学生已经学习了细胞的基本结构及动植物细胞结构的区别,为本章的学习打下基础。

已有经历:学生对微生物有一定的了解,知道某些病毒会使人类患病,但认知不够全面、准确。

已有技能:学生掌握了观察和实验的一般方法和分类方法;能够熟练正确地使用显微镜,并掌握了一定的比较、分析、归纳、总结的思维方法,具有一定的类比分析能力。

已有情感:需要老师引导学生在丰富的感性认识的基础上,通过观察、分析、比较、归纳,建构生物学重要概念,并对病毒与人类的关系建立正确的认识。

四、章节学习目标生命观念:描述病毒的主要特征,说明病毒的生活特点,举例说出病毒对动植物和人体的危害,以及在生物防治和基因工程中的应用。

科学思维:尊重事实证据,运用比较和分类、分析和综合等思维方法认识病毒的形态;认识到病毒对人类利与弊的两面性。

探究实践:尝试制作病毒模型,培养学生的空间想象力、设计和创新能力。

态度责任:关注人类健康问题,自觉养成良好的卫生习惯,预防病毒性传染病。

五、章节学习内容及学习方法概览六、章节评价与作业建议本章节教学设置了持续性的学习评价。

学习评价以学生的核心素养为导向,注重对学生的探究和实践活动进行过程性评价。

人教版生物八年级上册第五单元《生物圈中的其他生物》知识梳理第四、五章细菌、真菌和病毒第四章细菌和真菌第一节细菌和真菌的分布一、观察菌落1、菌落:由一个细菌或真菌繁殖后形成的肉眼可见的集合体。

(注:一个菌落中只有一种细菌或真菌)2(注:题目描述中有“长毛”、“霉”的,均为霉菌,即真菌)3、右图橘子皮上霉斑是真菌(霉菌)的菌落。

二、培养细菌和真菌的一般方法:1、制备培养基①培养基中加入的牛肉汁、土壤浸出液、牛奶为细菌和真菌生长提供有机物;②培养基可以培养细菌和真菌,但不能培养病毒。

2、高温灭菌:杀死培养基原有的细菌和真菌;3、冷却接种:防止高温杀死接种的菌种;(将少量细菌或真菌转移到培养基上的过程叫做接种。

常见的接种方法:①无菌棉棒擦取手心在培养基上轻轻涂抹;②培养基暴露在空气中;③将硬币在培养基上轻轻按一下。

)4、恒温培养:菌种的生长繁殖需要适宜的温度。

(可在培养箱中,也可在室内温暖的地方培养。

)三、探究细菌和真菌的分布1、细菌和真菌在生物圈中广泛分布,2、细菌和真菌的生存条件:水分、适宜的温度、有机物等。

氧气不是必备条件,如乳酸菌、破伤风杆菌必须在无氧环境下生长。

(泡菜坛的水封法就是为乳酸菌提供无氧环境。

)第二节细菌1、第一个细菌的人是荷兰的列文虎克。

2、“微生物学之父”是法国科学家巴斯德。

他的主要贡献:①通过鹅颈瓶实验,证明细菌不是自然发生的,而是由原来已经存在的细菌产生的;②发现了乳酸菌(细菌)、酵母菌(真菌);③提出了保存酒和牛奶的巴氏消毒法,以及防止手术感染的方法。

1、细菌(主要特征:没有成形的细胞核,为原核生物)①大小:个体微小,需高倍显微镜或电镜才能看到。

②分类:球菌(球形)、杆菌(杆形)、螺旋菌(螺旋形);(名字中有“球”“杆”“螺旋”的即为细菌)③结构:细菌都是单细胞的,每个细菌都是独立生活的。

1、鞭毛(与运动有关,但不是运动器官)2、细胞质3、荚膜(保护作用;与致病性有关)4、细胞壁5、细胞膜6、DNA :没有成形的细胞核,是原核生物。

打印版

第五章病毒知识点总结

1.病毒可分为哪几类?

根据病毒寄生细胞的不同,病毒分为动物病毒、植物病毒和细菌病毒(噬菌体)三大类。

2.病毒的形态结构有什么特点?

病毒十分微小,在电子显微镜下放大几万倍才能看到。

病毒结构简单,由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成,没有细胞结构。

3.病毒的营养方式是怎样的?是如何繁殖的?

病毒不能独立生活,只能寄生在活的细胞里,离开了活细胞通常会变成结晶体。

病毒靠自己的遗传物质中的遗传信息,利用细胞内的物质,制造出新的病毒。

4.病毒和人类有什么关系?

①使人和动物患病:感冒、肝炎、艾滋病、流行性乙型脑炎、天花、脊髓灰质炎、狂犬病、口蹄疫、禽流感等都是由病毒感染引起的。

②制成疫苗预防传染病:乙肝疫苗、流感疫苗等。

③在基因工程中,利用病毒携带某些基因进入正常细胞,达到转基因或基因治疗的目的。

初中-生物-上册。

人教版八年级生物上册《病毒》专题知识讲解一、知识结构导图二、知识点巩固病毒1、病毒形态结构:个体极其微小(比细菌小得多,只能用电镜观察),没有细胞结构,由蛋白质的外壳和内部遗传物质组成。

2、病毒生命活动和繁殖:不能独立生活,必须寄生在其他生物的活细胞里生活。

靠自己的遗传物质中的遗传信息,利用细胞内的物质,制造出新的病毒。

3、病毒种类:动物病毒(专门寄生在动物体内)、植物病毒(专门寄生在植物体内)、细菌病毒(又称噬菌体,专门寄生在细菌体内)。

4、病毒与人类的关系:(1)有害:引起疾病;(2)有利:疫苗;防治有害生物;基因工程。

三、冲刺提分一.选择题(共15小题)1.(2020春•南关区校级月考)下列情况中一般不会使人传染上艾滋病的是()A.使用艾滋病病人用过的注射器B.和艾滋病病毒携带者发生性行为C.与艾滋病病毒携带者共用牙刷D.与艾滋病病人握手拥抱【答案】D【解析】A、使用艾滋病人用过的注射器,针管上就会接触到艾滋病人的血液,由此可能被传染上。

A不符合题意;B、艾滋病病毒存在于感染者和病人精液和阴道分泌物,与艾滋病人有过不安全的性行为,会传播。

B不符合题意;C、艾滋病病毒主要存在于艾滋病患者和携带病毒者的血液、精液、阴道分泌物、乳汁等体液中。

与艾滋病病毒携带者共用牙刷,牙刷上就会接触到艾滋病人的血液,可能被传染上。

C不符合题意;D、艾滋病的传播途径包括性传播、血液传播和母婴传播,日常的接触与艾滋病病人握手拥抱不会传播。

D符合题意;故选:D。

2.(2020•安徽模拟)某幼儿园的大(1)班个别小朋友感染了“手足口”病后,园方为了预防病毒扩散传播,让全班小朋友在家中隔离观察一周,这属于预防传染病措施中的()A.控制传染源B.切断传播途径C.保护易感人群D.消灭病原体【答案】A【解析】对被确诊感染“手足口”病的人是够散播病原体的传染源,因此让全班小朋友在家中隔离观察一周,这属于预防传染病措施中的控制传染源。

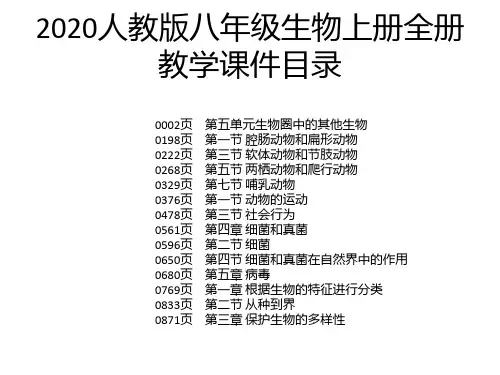

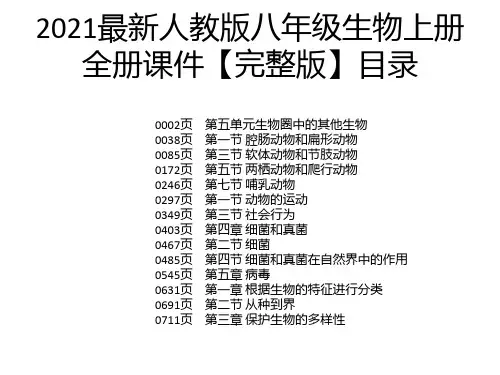

八年级生物上册课件人教版一、封面。

画面:一片充满生机的森林,有各种各样的动植物,阳光透过树叶洒下斑驳的光影。

配上一段轻快的鸟鸣声作为背景音乐,瞬间吸引同学们的注意力。

二、目录页。

1. 动物的运动。

2. 先天性行为和学习行为。

3. 动物在生物圈中的作用。

4. 细菌和真菌。

5. 病毒。

可以用一些可爱的小图标分别代表每个章节,像小脚印代表动物的运动,小动物脑袋里有个灯泡代表学习行为等。

三、动物的运动。

文字:同学们,想象一下,如果动物都像石头一样一动不动,那这个世界会多么无趣呀!动物运动可是有很多重要原因的哦。

画面:展示一只猎豹追捕羚羊的动态图,旁边附上文字“为了获取食物”;再展示一只鸟儿搭建巢穴的图,文字是“为了寻找栖息地和繁殖”;还有一只鹿逃避狼追捕的画面,“为了躲避敌害”。

文字:动物们的运动方式就像一场超级大秀,各有各的绝活儿。

画面:分栏展示不同动物的运动方式。

鱼类的游泳(配上一群色彩斑斓的鱼在水中穿梭的视频)、鸟类的飞行(一群大雁排成人字形飞过天空的画面)、蛇的爬行(一条蛇蜿蜒前行的特写)、昆虫的跳跃和飞行(一只蚂蚱高高跳起的动图)、哺乳动物的奔跑和行走(一群骏马奔腾的壮观场景)。

文字:动物们能做出这么酷的运动,可都是有秘密武器的哦。

画面:对于脊椎动物,先展示人的骨骼图,用红色标记出主要的骨骼,像大腿骨、脊椎骨等,旁边附上文字说明它们的作用,如支撑身体、保护内脏。

再展示关节的放大图,详细解释关节是如何让我们的身体灵活运动的。

对于无脊椎动物,以蝗虫为例。

展示蝗虫的身体结构,特别指出它的足和翅是如何帮助它跳跃和飞行的。

四、先天性行为和学习行为。

文字:同学们,先天性行为就像是动物们天生就会的魔法技能,不需要学习就会哦。

画面:播放小蜘蛛一出生就会织网的视频,小鸭子一破壳就跟着妈妈走的画面,配上文字“蜘蛛织网、小鸭子印随行为都是先天性行为,由遗传物质决定”。

文字:那学习行为呢,就是动物们在成长过程中,通过经验或者学习得到的新技能。

八年级生物上册第五单元生物圈中的其他生物“第五章病毒”必背知识点一、病毒的发现与特点发现过程:病毒是由俄国科学家伊万诺夫斯基在研究烟草花叶病的病因时发现的,他观察到比细菌还要小的病原体,并命名为“病毒”。

大小与观察工具:病毒非常微小,比细菌还小得多,其大小通常只能用纳米来表示,因此只能在电子显微镜下进行观察。

病毒的形态多样,有杆状、球状、蝌蚪状等。

二、病毒的结构基本组成:病毒没有细胞结构,只由蛋白质外壳和内部的遗传物质(DNA或RNA)组成。

这种结构被称为病毒的核衣壳。

三、病毒的生活方式寄生性:病毒不能独立生活,必须寄生在其他生物的活细胞内才能进行生命活动。

它们利用寄主细胞内的物质和能量进行繁殖。

四、病毒的繁殖繁殖方式:病毒通过自我复制的方式进行繁殖。

在寄主细胞内,病毒利用自己的遗传物质中的遗传信息,指导合成新的病毒颗粒。

这些新合成的病毒颗粒随后被释放到细胞外,继续感染其他活细胞。

离开活细胞后的状态:当病毒离开活细胞后,它们通常会变成结晶体,不再表现出生命特征。

但一旦重新进入活细胞,病毒的生命活动就会重新开始。

五、病毒的种类根据寄生对象分类:1. 动物病毒:专门寄生在人和动物细胞内的病毒,如流感病毒、艾滋病病毒等。

2. 植物病毒:专门寄生在植物细胞内的病毒,如烟草花叶病毒等。

3. 细菌病毒:又称噬菌体,专门寄生在细菌细胞内的病毒。

它们能够破坏细菌的细胞结构,导致细菌死亡。

六、病毒与人类的关系1.有害方面:病毒能引发人类、动物和植物的疾病,如艾滋病、禽流感、烟草花叶病等,对人类健康和生态平衡造成威胁。

2.有益方面:科学家可以利用病毒的特性进行生物防治,如利用噬菌体防治某些细菌性疾病。

病毒还可以作为基因工程的载体,用于遗传物质的转移和表达。

在医药领域,科学家利用减毒或灭活的病毒制成疫苗,预防某些病毒性疾病的发生和传播。

例如,牛痘苗、脊髓灰质炎疫苗、狂犬病疫苗等都是基于病毒的疫苗。

七、总结病毒作为生物圈中的一种特殊生物,具有独特的结构和生命活动方式。