水稻叶色突变体研究进展

- 格式:pdf

- 大小:899.22 KB

- 文档页数:13

热带作物学报2021, 42(9): 2512 2517 Chinese Journal of Tropical Crops收稿日期 2020-11-26;修回日期 2021-02-23基金项目 国家重点研发计划项目(No. 2016YFD0101100);湖南农业科技创新资金项目(No. 2020CX03-4);湖南省自然科学基金项目(No. 2019JJ40206)。

作者简介 李哲理(1995—),男,硕士,研究方向:水稻分子遗传与育种。

*通信作者(Corresponding author ):肖应辉(XIAOyinhui ),E-mail :****************.cn ;谭炎宁(TAN yanning ),E-mail :******************。

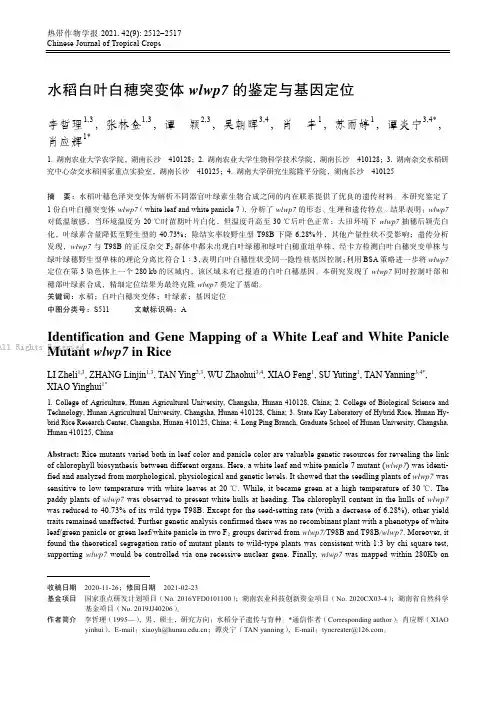

水稻白叶白穗突变体wlwp7的鉴定与基因定位李哲理1,3,张林金1,3,谭 颖2,3,吴朝晖3,4,肖 丰1,苏雨婷1,谭炎宁3,4*,肖应辉1*1. 湖南农业大学农学院,湖南长沙 410128;2. 湖南农业大学生物科学技术学院,湖南长沙 410128;3. 湖南杂交水稻研究中心杂交水稻国家重点实验室,湖南长沙 410125;4. 湖南大学研究生院隆平分院,湖南长沙 410125摘 要:水稻叶穗色泽突变体为解析不同器官叶绿素生物合成之间的内在联系提供了优良的遗传材料。

本研究鉴定了1份白叶白穗突变体wlwp7(white leaf and white panicle 7),分析了wlwp7的形态、生理和遗传特点。

结果表明:wlwp7对低温敏感,当环境温度为20 ℃时苗期叶片白化,但温度升高至30 ℃后叶色正常;大田环境下wlwp7抽穗后颖壳白化,叶绿素含量降低至野生型的40.73%;除结实率较野生型T98B 下降6.28%外,其他产量性状不受影响;遗传分析发现,wlwp7与T98B 的正反杂交F 2群体中都未出现白叶绿穗和绿叶白穗重组单株,经卡方检测白叶白穗突变单株与绿叶绿穗野生型单株的理论分离比符合1∶3,表明白叶白穗性状受同一隐性核基因控制;利用BSA 策略进一步将wlwp7定位在第3染色体上一个280 kb 的区域内,该区域未有已报道的白叶白穗基因。

水稻突变体库的建立和应用研究近年来,随着基因编辑和高通量测序技术的飞速发展,水稻的研究也在不断深入。

而建立水稻突变体库,则是深入研究水稻基因功能的一个重要途径。

一、水稻突变体库的建立水稻突变体库的建立可以通过自然突变、人工诱导突变、基因编辑等手段实现。

1.自然突变自然环境中,水稻种子发生的各种突变现象称为自然突变。

自然突变可发生在植物种子的任何一个位置,包括种子表皮、胚芽和子叶。

因此,建立自然突变体库需要大量的品种资源和大量的随机筛选。

目前,已有一些水稻突变体库通过自然选择建立。

2.人工诱导突变人工诱导突变利用化学物质或物理手段来诱导植物种子发生基因突变,主要包括化学处理法和物理诱变法。

比较流行的诱变方法有亚硫酸氢钠处理、辐射诱变、化学处理等。

3.基因编辑与诱变方法相比,基因编辑技术能够直接对基因进行准确的编辑和调控。

目前,已有多种基因编辑技术应用于水稻基因编辑,包括CRISPR/Cas9、TALEN和ZFN等。

二、应用研究水稻突变体库对于研究水稻的基因功能和农业生产有着很大的意义。

1.基因功能研究通过水稻突变体库,可以筛选出各种基因突变体,进而研究每个基因的功能和作用机制。

基因编辑技术可以用于制造有针对性的基因突变,从而帮助研究人员更准确地研究每个基因的功能。

2.优良特性筛选水稻突变体库还可用于筛选优良水稻品种。

通过筛选出在某种环境下表现优异的品种,可以帮助农业生产者进行更有针对性的种植和育种。

3.抗病性研究通过水稻突变体库,可以筛选出对疾病有抗性的突变体,进而研究疾病的致病机制和治疗方法。

结论在现代农业发展过程中,水稻作为重要的粮食作物在人们日常生活中扮演着重要的角色。

水稻突变体库的建立和应用研究,可以更好地为保障国家粮食安全做出贡献。

通过突变体库,我们可以更加清晰地研究每个基因的功能和特性,甚至可以为未来的水稻育种提供更多有价值的资源。

水稻叶色突变体的光合和生理生化特性研究的开题报告

一、研究背景及意义

水稻是我国重要的粮食作物之一,近年来随着对水稻产量和品质要求的不断提高,新品种的选育变得越来越关键。

而叶色突变体则是一类变异营养性的重要材料,其在

光合、生长发育和逆境适应等方面均存在显著的生理和生化差异,因此对其进行深入

的研究有助于了解水稻的生长发育机制,提高育种效率,提高作物产量和品质,实现

粮食安全和农业可持续发展。

二、研究内容及方法

本研究选取数种水稻叶色突变体为研究对象,包括绿叶、黄叶和红叶等类型,比较其与普通绿色叶子水稻在光合和生理生化方面的差异,探究其叶色突变的遗传基础

和生理机制。

具体研究内容和方法如下:

1.测定叶片光合参数

选取变异营养性较为明显的突变体,测定其叶片的光合速率、净光合速率、气孔导度、胞间CO2浓度等参数,比较各类型水稻叶片的光合特性,并探究其差异的生理生化基础。

2.测定叶片生理生化参数

测定各类型水稻叶片的叶绿素含量、类胡萝卜素含量、蛋白质含量、可溶性糖含量、丙二醛含量等生理生化参数,比较其差异,并分析其在叶色突变机制中的作用。

3.基因定位和生物信息学分析

对发现的叶色突变基因进行基因定位,比较其DNA序列、蛋白质结构、功能等

差异,并利用生物信息学工具预测蛋白质功能和相互作用网络,解析其遗传基础和分

子机制。

三、研究预期成果

通过上述研究内容和方法,本研究预期能够深入了解水稻叶色突变体的光合和生理生化特性,并探究其差异的生理生化基础和分子机制,揭示其叶色突变的遗传基础

和生理机制,为水稻育种提供理论支持和实际应用价值。

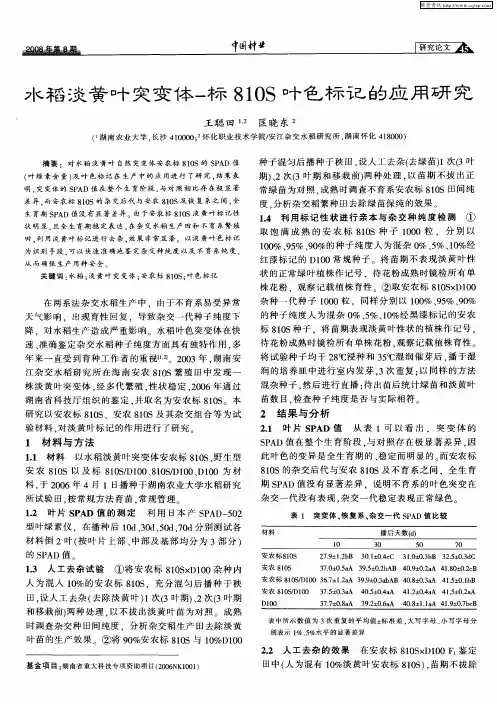

一个新的水稻温敏感叶色突变体基因定位分析祁鲁;刘晓;陈佳颖;林冬枝;董彦君;徐建龙【期刊名称】《核农学报》【年(卷),期】2010()2【摘要】粳稻品种嘉花1号种子经60Coγ射线辐照后,筛选得到一个温敏感叶色突变体MR20。

该突变体的幼苗叶色在较低温度(20℃)下呈黄白色,并随着温度升高叶色由黄白逐渐转绿,其临界温度约为22.5℃,在低温(20℃)和高温(32℃)条件下叶绿素含量也存在显著差异,表明该突变体为低温导致叶绿素合成受阻的温敏感叶色突变体。

遗传分析表明该突变体性状受一对隐性核基因控制,暂命名为tsc(t)。

以该突变体与籼稻9311杂交的F2群体作为定位群体,利用SSR分子标记将tsc(t)基因初步定位在水稻第3染色体短臂上的分子标记RM231和RM14407之间,其遗传距离分别为1.5cM和0.5cM。

随后,进一步扩大F2群体将该tsc(t)基因定位在分子标记MM0541和RM14407之间的约440kb内。

【总页数】5页(P220-224)【关键词】水稻;基因定位;温敏感;叶绿素缺失突变体【作者】祁鲁;刘晓;陈佳颖;林冬枝;董彦君;徐建龙【作者单位】上海师范大学生命与环境科学学院植物遗传与功能基因研究室;中国农业科学院作物科学研究所【正文语种】中文【中图分类】S888.2【相关文献】1.一个新水稻低温敏感叶色突变体tcm11的鉴定及基因定位 [J], 王文娟;吴兰兰;雷晓庆;赵怀玉;林冬枝;董彦君2.一个新水稻温敏感叶色突变体的遗传分析及其基因分子定位 [J], 陈佳颖;赵剑;刘晓;李超;林冬枝;董彦君;叶胜海;张小明3.水稻温敏感叶色突变体研究进展 [J], 刘艳霞;林冬枝;董彦君4.一个水稻苗期温敏感白色条斑叶突变体的遗传分析及基因定位 [J], 李超;林冬枝;董彦君;叶胜海;张小明5.一个新的水稻窄叶突变体的遗传分析和基因定位 [J], 李娟;李东宣;甘树仙;冯德党;朱骞;熊海波;张小玲;陈丽娟因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

两个水稻叶色突变体的鉴定和基因定位的开题报告一、研究背景:水稻(Oryza sativa L.)是我国重要粮食作物之一,是我国主要的食品作物之一,也是世界上最重要的粮食作物之一。

随着人口的增加和生活水平的提高,对水稻的需求也在不断增加。

因此,提高水稻产量和品质,以满足人们需求,已成为目前水稻育种的主要研究方向之一。

水稻的叶色是水稻生长发育过程中的一个重要指标,也是水稻叶绿素合成和代谢的反应之一。

然而在育种过程中,有时会出现水稻叶色发生突变的情况,这可能对水稻的生长发育和产量产生负面影响。

因此,对水稻的叶色突变体进行鉴定和基因定位,对于深入了解水稻的叶色形成机理,提高水稻品质和产量具有重要意义。

二、研究目的:本研究旨在对两个水稻叶色突变体进行鉴定和基因定位,以研究其叶色形成机理和对水稻生长发育和产量的影响,为水稻育种提供理论依据和实践经验。

三、研究内容:1. 对两个水稻叶色突变体进行外观观察和鉴定,分析其叶绿素合成和代谢的差异;2. 利用基因组学、遗传学、生物化学等方法对这两个突变体的基因进行定位和功能鉴定,探究其叶色形成机理;3. 对比分析这两个突变体与野生型水稻在形态、植株生长和发育、生理生化特性、农艺性状等方面的异同;4. 在不同生态条件下对这两个突变体的生长发育和产量进行场试,验证其对水稻生长发育和产量的影响;5. 对这两个突变体的遗传育种利用进行探讨,为水稻育种提供理论依据和实践经验。

四、研究意义:1. 探究水稻叶色形成的机理,对水稻育种具有重要意义;2. 鉴定和基因定位水稻叶色突变体,可以为深入了解水稻叶色形成机理提供新的思路和方法;3. 研究水稻叶色突变体对水稻生长发育和产量的影响,可以为水稻育种提供理论基础和实践经验;4. 在育种过程中利用这两个突变体,可以加速水稻优异品种的选育和培育。

水稻卷叶突变体rl76的表型和组织分析及基因定位目录一、内容综述 (2)1. 研究背景及意义 (3)2. 研究目的和任务 (4)二、水稻卷叶突变体rl76的表型分析 (4)1. 突变体的形态特征 (5)1.1 叶片形态变化 (6)1.2 植株整体形态变化 (7)2. 突变体的生物学特性 (8)2.1 生长周期变化 (10)2.2 生物量变化 (11)三、水稻卷叶突变体rl76的组织分析 (12)1. 组织结构观察 (13)1.1 叶片结构变化 (14)1.2 茎秆及根系结构变化 (15)2. 组织化学分析 (16)2.1 生化成分分析 (17)2.2 细胞壁组分变化 (18)四、水稻卷叶突变体rl76的基因定位 (19)1. 遗传背景分析 (20)1.1 遗传图谱构建 (21)1.2 遗传标记选择及定位群体构建 (22)2. 基因定位方法与技术 (23)2.1 基于分子标记的基因定位技术 (24)2.2 基于高通量测序的基因定位方法 (24)五、基因定位结果及功能分析 (26)一、内容综述水稻卷叶突变体rl76作为一种重要的农艺性状变异,在植物生物学、遗传学和分子生物学领域引起了广泛关注。

该突变体的研究不仅有助于深入了解水稻叶片发育的分子机制,而且对于作物遗传改良和抗逆性育种具有潜在的应用价值。

本文将对水稻卷叶突变体rl76的表型特征、组织结构变化以及基因定位进行综述。

在表型特征方面,rl76突变体在水稻叶片发育过程中表现出明显的卷叶现象。

这种卷叶表型可能表现为叶片弯曲、扭曲或翻滚,与正常叶片相比,突变体叶片的形态和生长方向发生显著改变。

rl76突变体可能还伴有其他相关表型变化,如株高、穗形、粒型等,这些表型变化可能与卷叶表型存在某种程度的关联。

在组织结构分析方面,rl76突变体的叶片结构与正常叶片相比存在显著差异。

通过显微观察,可以发现突变体叶片的细胞形态、排列以及组织结构发生变化。

细胞大小、形状、排列方式以及叶绿体的发育可能受到影响,这些变化可能与卷叶表型直接相关。

水稻突变体的表型及其基因功能研究水稻作为我国的主要粮食作物之一,其产量和质量对于保障国家的粮食安全至关重要。

然而,由于种种因素的影响,水稻的病虫害和逆境抗性一直是制约水稻产量提高的重要因素。

为了寻找新的水稻品种,有学者把目光投向了水稻的突变体,即在水稻生长中出现的异常表型的植株。

水稻突变体的表型分析突变体指的是在一定条件下,由于基因突变引起的突变现象。

水稻的突变体通常表现为异常表型。

例如,非洲水稻亚种的株高相对较矮,穗粒寿命较长等。

突变体的表型变化对于遗传变异的研究具有重要的意义,也能为培育新优良品种提供理论依据。

在研究突变体的表型时,可以从多个方面进行测量和分析。

比如,根系的形态、叶片的颜色和大小、穗粒的数量和大小、植株的高度和生长速度等。

通过对这些表型的测量和分析,可以发现不同突变体之间的差异,进而研究其产生原因和遗传机制。

水稻突变体的基因功能研究突变体的产生通常是由于基因的突变引起的。

因此,研究突变体的基因功能是了解其表型变化和遗传机制的重要基础。

目前,离子束辐射和化学诱变是产生突变体的主要方法。

通过这些方法产生的突变体的基因变异范围广,为研究其遗传机制提供了条件。

在突变体的基因功能研究方面,主要有三个重要的方法,即遗传连锁分析、转基因技术和基因组学分析。

遗传连锁分析指的是利用遗传连锁关系来确定突变基因位置和功能的方法。

一般来说,突变体往往是由于单个基因的突变引起的,因此通过分析其遗传连锁关系,可以进行准确的基因定位和功能分析。

转基因技术是利用DNA重组技术将一些外源基因导入到水稻的基因组中,以改变水稻的性状和抗性。

通过转基因技术,可以将其他物种的抗性基因导入到水稻中,从而增强水稻的抗病能力和适应性。

转基因技术的出现对于水稻的基因功能研究和品种选育具有重大意义。

基因组学分析是利用高通量测序技术对突变体基因组进行分析和比较的方法。

通过这种方法,可以对基因组中的单个基因进行全面、深入的分析,在理解突变体基因组变异的同时,也能揭示水稻基因组的整体结构和遗传调控机制。

49BIOTECHWORLD 生物技术世界水稻类病突变体是一种水稻外表在没有明显损伤、外界环境没有出现逆境或病原物侵染的条件下,自发产生的一种类似于坏死性病斑的外观病变,病变能扩散到整株水稻上。

其病变位置、颜色、大小有所不同(Lorrain S et al.,2003;杨雪静等,2010)这些突变体被分为两个类型,显性突变或隐性突变,几乎所有的突变体在病斑的大小,发病时间和病斑颜色上有独特的表型。

类病斑的发生受到外界环境(低温、高光强)、遗传背景和水稻植株的发育状态这些因素的影响(Johal et al.,1995)。

1 水稻突变体来源第一个植物类病斑突变体的研究报道是1923年Emerson报道的一个玉米类病斑突变体(黄奇娜等,2010)。

在水稻中,日本科学家S e k i g u c h i 于1965报道了第一个类病斑突变体,将其命名为Sekiguchi lesion(sl)。

水稻类病斑突变体的主要来源为自然突变、化学诱变、物理诱变、插入突变等方法。

自然突变产生的类病斑相对较少,主要还是人工诱变产生的。

近年来,通过转座子标签、T-DNA 标签插入突变和人工诱变产生了大量的水稻类病斑突变体,到目前为止报道了近200个(陈析丰等,2011)。

这近200个的水稻类病斑突变体大部分没有进行正式命名和基因的等位分析。

目前,国际谷物基因组数据库Gramene()只注册了32个水稻类病斑基因。

根据国内外的研究报道,截止2014年12月一共有73个水稻类病斑基因被鉴定和命名。

国际谷物基因组网数据库统一以lrd (lesion resembling disease)命名。

表型不同的突变体赋予不同名称。

其中,lrd1-lrd6又被称为bl1-bl6(brown leaf spot,bl),lrd7-lrd17、lrd26-lrd30和lrd33又被称为spl1-spl14和spl18(spotted leaf,spl),lrd18-lrd20又被称为cdr1-cdr3(cell death and resistance,cdr),lrd21又被称为sl(Sekiguchi lesion,sl),lrd22又被称为RPR1(Probenazol inducible gene Pbz1,RPR1),lrd23又被称为ysl(yellow leaf spot,ysl),lrd24又被称为fgl(faded green leaf,fl),lrd25又被称为zn(zebra necrosis,zn),lrd31又被称为lrd。