表皮样囊肿及蛛网

- 格式:ppt

- 大小:4.14 MB

- 文档页数:44

表皮囊肿【病因】(一)发病原因表皮囊肿起源于异位胚胎残余组织的外胚层组织,是胚胎晚期在继发性脑细胞形成时,将表皮带入的结果。

1954年Choremis等注意到腰穿后产生表皮样囊肿,从而支持了外伤起因的学说。

1961年Blockey 和Schorstein复习8例儿童病人资料,大都为治疗结核性脑膜炎行鞘内注射后发病。

肿瘤可多发,由几毫米至数厘米大小不等。

囊肿缺乏血管。

在实验时直接把皮肤碎片注入小鼠的脊髓和额部可重复产生同样的囊肿。

(二)发病机制囊肿大多单发,亦可多发,偶与皮样囊肿同时存在并伴有先天性畸形或异常,如耳后藏毛窦、脊柱裂等。

颅内表皮样囊肿可位于硬脑膜外、硬脑膜下、蛛网膜下腔、脑实质及脑室内等处,按起源部位好发于桥小脑角、鞍区、大脑半球、脑室内、四叠体区、小脑等处,约2 5%的囊肿可发生在颅骨板障或脊柱内。

由于此囊肿的生物学特性,它可不局限于一处,常从它所起始的部位呈指状突出伸入邻近的脑池、沟裂,甚至可穿入脑实质而沿着神经纤维素生长。

因此有时可广泛地从颅后窝生长到颅前窝等处。

组织学上,表皮样囊肿的具体形态是色泽洁白带有珍珠光泽的圆形、结节状或椭圆形的肿物。

包膜完整,可有钙化,表面光滑。

其囊壁薄而半透明,边界清楚,血运不丰富。

其大小不等。

囊内容物为干酪样物质,略带油腻,由脱落细胞堆积而成。

由于含有大量胆固醇晶体,内容物呈现特殊的光泽,透过薄而透明的囊壁,肿瘤有特殊的外观。

瘤与邻近脑组织界线清楚,但因其囊壁很薄,且常广泛伸入各个角落及脑池内,深部囊壁常与一些较大的血管、神经粘连或将其包绕在肿瘤内,给肿瘤全切带来困难。

在显微镜下,可见瘤壁由两层组织构成,外层为一薄层的纤维结缔组织,内层为复层鳞状上皮,上皮层面向囊腔,表面有很多角化细胞,不断脱落形成囊内容物,并使肿瘤不断增大,与肿瘤相邻的蛛网膜组织呈纤维增生及玻璃样变,有时还可见异位巨噬细胞、淋巴细胞及组织细胞的浸润。

囊的内容物具有组织毒性,溢出到蛛网膜下腔可以引起肉芽样炎症反应。

胶样囊肿、皮样囊肿、表皮样囊肿:影像诊断要点总结来源:熊猫放射胶样囊肿概述•单房的含有粘蛋白的第三脑室囊肿影像>99%呈楔形进入室间孔•穹隆柱骑跨、覆盖在囊肿上•大多数的NECT呈高密度•密度与水合状态呈反比MR信号复杂多变•总体反映含水量•大多数在T2WI成像上,相对于脑组织呈等信号(小的囊肿很难发现)•25%呈低/高信号混杂(“黑洞”效应)•边缘可呈轻微强化(罕见)主要的鉴别诊断•神经系统囊虫病•脑脊液流动伪影(核磁的“假囊肿”)•椎基底动脉伸展扩张症或动脉瘤•室管膜下瘤•颅咽管瘤病理•起源于胚胎内胚层,而不是神经外胚层•与其他前肠起源的囊肿(神经管原肠囊肿、Rathke囊肿)相似临床要点•40%~50%无症状,偶然发现•头痛(50%~60%),急性的室间孔堵塞可导致快速起病的脑积水、脑疝、死亡•高发年龄=20~40岁(儿童罕见)(左) 轴位示意图显示室间孔一个典型的胶样囊肿,引起轻/中度梗阻性脑积水。

注意穹隆和脉络丛在囊肿上被抬高和拉伸(空箭)。

(右) 一例突然意外猝死的患者,大体病理轴位图片显示一个大的胶样囊肿(空箭),引起中度梗阻性脑积水。

存在一个小的透明隔腔。

穹隆(黑箭)在上面被覆囊肿。

(左) 65岁男性,“霹雳性”头痛,为明确是否存在蛛网膜下腔出血行NECT检查,轴位成像显示一个典型的胶样囊肿,呈高密度的占位(箭)楔形进人室间孔和第三脑室上部。

(右) 同一位患者,矢状位T2WI MR成像显示占位信号强度非常低,提示内含浓缩的蛋白质。

注意侧脑室显著扩大而第三脑室大小正常。

胶样囊肿被急诊手术切除。

(左) 矢状位TIWI成像显示一个微小胶样囊肿,患者无症状为偶然发现。

(右)一例巨大胶样囊肿患者,轴位T2WI成像显示“黑洞效应”,巨大病变内有一处更低信号(空箭),是浓缩、干燥的蛋白样内容物。

这样的囊肿很难吸出,通常需要手术切除。

(左)患者,轻度头痛,轴位T1WI成像显示室间孔有一小的胶样囊肿。

蛛网膜囊肿的病因治疗与预防蛛网膜囊肿是由于发育过程中蛛网膜分裂异常引起的,属于先天性良性脑囊肿病变。

囊壁多为蛛网膜、神经胶和软脑膜,囊内有脑脊液样囊液。

囊肿位于脑表面、脑裂和脑池,不累及脑本质。

大部分是单发,但也有少数多发。

这种疾病多无症状。

体积大的人可以同时压迫脑组织和颅骨,产生神经症状和颅骨发育变化。

这种疾病在儿童和青少年中更常见,男性更多,左侧更常见,右侧更常见。

蜘蛛网膜囊肿可分为先天性和继发性(创伤和感染后)两类。

先天性蜘蛛网膜囊肿是由蜘蛛网膜周围的脑脊液形成的袋状结构,不与蜘蛛网膜下腔相连。

由于蜘蛛网膜粘连,继发性患者在蜘蛛网膜下腔形成囊肿,包括脑脊液。

颅内型和脊髓型可分为颅内型和脊髓型。

颅内型多位于脑表相关脑池。

脊髓型可位于硬膜外、硬膜内或神经鞘膜,引起相关神经根症状和体征。

1.先天性蛛网膜囊肿先天性蛛网膜囊肿是一种常见类型,其病因尚不清楚,有以下推测:①这种疾病的原因可能是在胚胎发育过程中,一小块蜘蛛网膜落入蜘蛛网膜的下腔。

也就是说,囊肿位于蜘蛛网膜中。

在镜子下,蜘蛛网膜在囊肿周围分为两层。

外层形成囊肿表面,内层形成囊底,软脑膜与囊底之间仍有蛛网膜下腔。

②还有人认为在胚胎发育时,由于脉络丛的搏动,对脑脊液起泵作用,可将神经组织周围疏松的髓周网分开,形成蛛网膜下腔,如早期脑脊液流向反常,则可在髓周网内形成囊肿。

③由于这种疾病通常伴有其他先天性异常,如囊肿中的异位脉络丛、局部脑镰刀缺乏和眶板、颞叶和颈动脉缺乏,这些都证实了这种疾病的基本原因是由大脑发育不全引起的。

蜘蛛网膜囊肿增加的原因没有统一的意见,可能是:①囊肿壁上有小孔,与蛛网膜下腔相连。

从那时起,脑脊液不断流入囊内,小孔起到活瓣的作用。

由于颅底动脉搏动,囊肿逐渐增大。

也可能是某些因素导致小孔堵塞,导致颅内压升高。

②囊内有异位脉络丛,脑脊液分泌过多,无法吸收。

③有的病例囊肿与蛛网膜下腔不相连,囊液中蛋白质增多,囊内外渗透压差导致囊肿逐渐增大。

皮样囊肿的常见并发症及处理方法皮样囊肿是一种常见的皮肤疾病,通常形成于毛囊或皮腺导管的阻塞或损伤导致皮肤组织内积聚了液体或软组织。

尽管皮样囊肿本身一般是良性的,但在一些情况下,它们可能会引发一系列并发症。

本文将探讨这些常见并发症,并介绍相应的处理方法。

一、感染皮样囊肿的并发症之一是感染。

当囊肿被细菌或其他致病微生物侵袭时,感染就会发生。

感染可通过皮肤红肿、疼痛、发热和脓液排出等症状来表现。

治疗感染的方法包括:1. 抗生素治疗:如果感染严重或症状较重,医生可能会开具抗生素来控制感染。

2. 外科引流:对于较大或不易排脓的囊肿,医生可能会进行手术引流以排除感染物。

3. 清洁和敷料:保持囊肿区域的清洁,定期更换干净的敷料。

二、破裂与溃烂皮样囊肿破裂和溃烂是常见并发症之一。

破裂和溃烂可能由于囊肿受到压力、外力或自身破裂而引起。

这会导致疼痛、瘙痒、出血和暴露在外的囊肿内容物。

处理方法如下:1. 清洁:用温水和温和的皂液清洁受影响的区域,以避免感染。

2. 避免自己挤压:严禁用手指或其他物品挤压破裂的囊肿,以免加重症状或引起感染。

3. 医疗干预:对于破裂或溃烂较严重的囊肿,建议寻求医生的帮助,以避免感染或进一步并发症。

三、复发皮样囊肿有可能复发。

复发的囊肿通常在原来手术过的区域重新出现,可能是由于手术未将囊肿囊壁完全去除或造成其他组织损伤而引起。

处理复发囊肿的方法包括:1. 再次手术:对于复发的囊肿,可以考虑再次手术完全清除囊肿。

2. 栓塞治疗:一些医院提供栓塞疗法,通过介入技术在囊肿区域注入物质,阻塞供血,以帮助囊肿消失。

3. 药物治疗:在一些情况下,医生可能会开具特定的药物来帮助阻止囊肿复发。

四、毛囊炎和脓肿另一个常见的皮样囊肿并发症是毛囊炎和脓肿。

当囊肿周围的毛囊或皮肤发生炎症和感染时,可能会发展成脓肿。

处理这些并发症的方法包括:1. 抗生素治疗:医生可能会开具抗生素药物来控制感染。

2. 外科引流:如果脓肿较大或无法自主排出脓液,医生可能会进行手术引流。

表皮囊肿是怎么形成的

一、概述

在临床医学中该病可以在任何年龄发生,而且主要是在青年时期的人的头、面、臂、背部较为常见。

它是一个柔软或者是多个柔软再或者是坚实的球状物,而且该病的粉瘤埋藏在皮肤或者是在皮下组织内,一般与皮肤粘连。

在皮表可以看见一个开口的小孔,当它推动囊肿时,就会与皮肤紧紧的粘连,它也就是直通腺体的导管开口。

该病一般来说没有症状出现,但是容易继发感染。

造成该病的原因一般是由于皮肤外伤导致的,有些患者的发病还可能与外伤时间间隔时间较长等。

二、步骤/方法:

1、

患者要注意护理好皮肤,讲究卫生,而且要勤洗澡,勤换衣,勤剪指甲,不可以用力挤压囊肿,避免发炎。

如果囊肿较大,患者可以通过手术摘除,如果有继发性感染,可以局部湿热敷,而且患者还要及时服用抗菌药物。

2、

患者不可以食用油炸、辛辣、刺激的食物,比如辣椒、洋葱、生蒜、胡椒粉等食物,患者的饮食要以清淡为主,多吃菜粥、面条、汤等食物,因为它们容易消化,吸收,此外患者还要多吃新鲜的水果和蔬菜。

3、

像油菜,菜花,油菜心等食物患者也可以多吃一些,它们对于患者的病情来说是较为有利的。

但是对于腌菜,螺丝菜,苋菜,辣椒以及姜等食物,患者最好不要食用,原因是它们对患者的病情没有帮助。

三、注意事项:

皮肤囊肿患者也不可以食用茯苓,而且还要以清淡的饮食为主,对于辛辣,油腻,刺激性的食物尽量少吃或者不吃,与此同时,最好将烟酒等戒掉,因为这些食物对于患者的健康都是不利的。

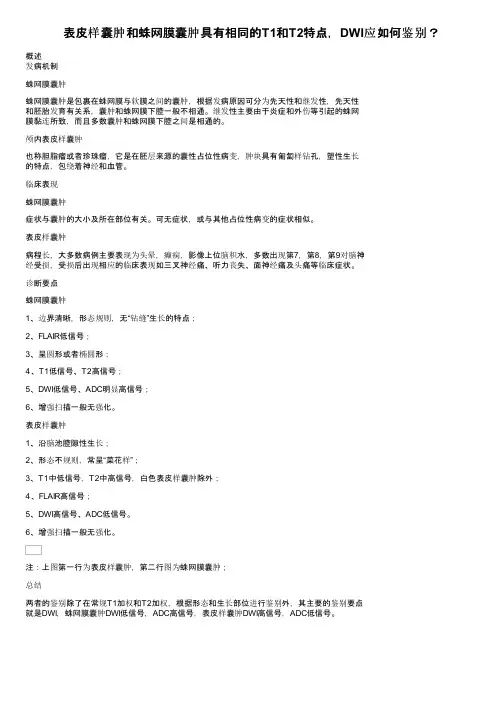

表皮样囊肿和蛛网膜囊肿具有相同的T1和T2特点,DWI应如何鉴别?概述发病机制蛛网膜囊肿蛛网膜囊肿是包裹在蛛网膜与软膜之间的囊肿,根据发病原因可分为先天性和继发性,先天性和胚胎发育有关系,囊肿和蛛网膜下腔一般不相通。

继发性主要由于炎症和外伤等引起的蛛网膜黏连所致,而且多数囊肿和蛛网膜下腔之间是相通的。

颅内表皮样囊肿也称胆脂瘤或者珍珠瘤,它是在胚层来源的囊性占位性病变,肿块具有匍匐样钻孔,塑性生长的特点,包绕着神经和血管。

临床表现蛛网膜囊肿症状与囊肿的大小及所在部位有关。

可无症状,或与其他占位性病变的症状相似。

表皮样囊肿病程长,大多数病例主要表现为头晕,癫痫,影像上位脑积水,多数出现第7,第8,第9对脑神经受损,受损后出现相应的临床表现如三叉神经痛、听力丧失、面神经痛及头痛等临床症状。

诊断要点蛛网膜囊肿1、边界清晰,形态规则,无“钻缝”生长的特点;2、FLAIR低信号;3、呈圆形或者椭圆形;4、T1低信号、T2高信号;5、DWI低信号、ADC明显高信号;6、增强扫描一般无强化。

表皮样囊肿1、沿脑池腔隙性生长;2、形态不规则,常呈“菜花样”;3、T1中低信号,T2中高信号,白色表皮样囊肿除外;4、FLAIR高信号;5、DWI高信号、ADC低信号。

6、增强扫描一般无强化。

注:上图第一行为表皮样囊肿,第二行图为蛛网膜囊肿;总结两者的鉴别除了在常规T1加权和T2加权,根据形态和生长部位进行鉴别外,其主要的鉴别要点就是DWI,蛛网膜囊肿DWI低信号,ADC高信号,表皮样囊肿DWI高信号,ADC低信号。

表皮样囊肿和皮样囊肿在医学领域,囊肿是一种常见的病变,而表皮样囊肿和皮样囊肿就是其中的两种类型。

虽然它们名字相似,但在很多方面却存在着差异。

接下来,让我们一起深入了解一下这两种囊肿。

首先,我们来看看表皮样囊肿。

表皮样囊肿,又称为角质囊肿,多是由于皮肤表皮细胞植入皮下生长而形成。

它可以发生在身体的许多部位,比如头皮、面部、颈部、背部、臀部等。

其形成的原因多种多样,常见的有外伤,比如刺伤、划伤等,导致表皮细胞植入到深层组织;还有的可能是先天性的因素,胚胎发育过程中的异常导致表皮细胞残留并发展成囊肿。

表皮样囊肿通常表现为一个圆形或椭圆形的肿物,质地柔软或稍硬,表面光滑,边界清晰。

肿物的大小不一,小的可能只有几毫米,大的则可能达到数厘米。

在触摸时,一般没有明显的疼痛,但如果囊肿发生感染或破裂,就可能会出现红肿、疼痛等症状。

从外观上看,表皮样囊肿的囊壁比较薄,里面充满了角质样的物质,这些物质看起来就像白色的豆腐渣。

在显微镜下观察,可以看到囊壁由复层鳞状上皮组成,没有皮肤附属器,比如毛囊、皮脂腺等。

诊断表皮样囊肿,医生通常会根据患者的病史、症状以及体征进行初步判断。

然后,可能会借助一些检查手段来进一步明确诊断,比如B 超、CT 等影像学检查。

这些检查可以帮助医生了解囊肿的位置、大小、形态以及与周围组织的关系。

对于表皮样囊肿的治疗,一般来说,如果囊肿较小,没有引起明显的症状,可以先观察,定期复查。

但如果囊肿较大,或者出现了感染、疼痛等症状,就需要进行治疗。

治疗的方法主要是手术切除。

手术时,医生会尽量完整地切除囊肿及其囊壁,以防止复发。

接下来,我们再聊聊皮样囊肿。

皮样囊肿是一种先天性的囊肿,起源于胚胎时期遗留的外胚叶组织。

它多发生在眼眶周围、囟门、枕部等中线部位。

皮样囊肿的形成与表皮样囊肿有所不同。

在胚胎发育的过程中,一些外胚叶组织未能正常迁移和分化,而是遗留在了特定的部位,随着时间的推移,这些组织逐渐形成了囊肿。

表皮样囊肿与其他皮肤病的鉴别诊断表皮样囊肿是一种常见的皮肤病,其主要特征是皮肤表面形成一个囊状结构,并且通常包含一种称为皮脂的物质。

尽管表皮样囊肿是相对容易被辨认的一类病变,但在一些情况下,它们可能与其他皮肤病产生混淆。

因此,准确鉴别诊断是非常重要的。

本文将介绍表皮样囊肿与其他常见皮肤病的鉴别诊断方法。

一、病史调查与体格检查病史调查与体格检查是进行鉴别诊断的基础。

病史调查时,应询问患者病变的发病时间、部位、症状的变化等信息,以更好地了解疾病的发展过程。

体格检查时,应仔细观察病变的外观、大小、颜色、质地等特征,以及有无痛痒、渗出、结痂等症状,这些信息对于鉴别诊断非常重要。

二、表皮样囊肿的特征表皮样囊肿通常呈圆形或椭圆形,表面光滑,并可触及囊肿的边缘。

其内部充满了一种称为皮脂的物质,有时还会伴有异物(如毛发)。

在压迫囊肿时,皮脂会轻易挤出。

表皮样囊肿通常生长缓慢,相对良性,多见于面部、颈部和躯干。

三、与脂溢性角化症的鉴别脂溢性角化症是一种常见的慢性皮肤病,表现为局部皮肤角质层增厚,形成黄色或黑色鳞屑。

与表皮样囊肿相比,脂溢性角化症的病变面积更大,病程更长,且无囊肿结构存在。

此外,在脂溢性角化症的病变区域可有灼热感、痒痛等症状。

四、与痤疮的鉴别痤疮是一种影响青少年的常见皮肤病,主要表现为面部多发性炎性丘疹和粉刺。

与表皮样囊肿相比,痤疮的病变往往较大且呈炎性,有时还伴有脓液渗出。

此外,痤疮常常发生在面部的T区(额头、鼻子和下巴),而表皮样囊肿则可发生在全身各个部位。

五、与脂肪瘤的鉴别脂肪瘤是一种常见的皮下良性肿瘤,其主要特征是皮下结节的形成。

与表皮样囊肿相比,脂肪瘤通常生长较慢,并且可摸到明显的固实结构。

此外,脂肪瘤多发生在肢体的躯干部位,而表皮样囊肿则更常见于面部和颈部。

六、实验室检查在鉴别诊断过程中,有时需要进行实验室检查以确定病变的性质。

例如,通过刮取病变进行病理学检查可以确定是否存在囊腔和角化过度等特征,有助于区分表皮样囊肿和其他皮肤病。

什么是蛛网膜囊肿

一、什么是蛛网膜囊肿1. 什么是蛛网膜囊肿2. 蛛网膜囊肿有什么症状3. 蛛网膜囊肿如何诊断二、蛛网膜囊肿的病因是什么三、蛛网膜囊肿如何治疗

什么是蛛网膜囊肿

1、什么是蛛网膜囊肿蛛网膜囊肿,属于先天性良性脑囊肿病变,是由于发育期蛛网膜分裂异常所致。

囊壁多为蛛网膜、神经胶质及软脑膜,囊内有脑脊液样囊液。

囊肿位于脑表面、脑裂及脑池部,不累及脑实质。

多为单发,少数多发。

本病多无症状,体积大者可同时压迫脑组织及颅骨,可产生神经症状及颅骨发育改变。

本症多见于儿童及青少年,男性较多,左侧较右侧多见。

蛛网膜囊肿按病因不同可分为先天性和继发性(外伤性及感染后)两大类。

先天性蛛网膜囊肿是脑脊液被包围在蛛网膜内所形成的袋状结构,不与蛛网膜下腔相通。

继发性者由于蛛网膜粘连,在蛛网膜下腔形成囊肿,内含脑脊液。

按部位不同可分为颅内型及脊髓型两类。

颅内型多位于脑表的相关脑池。

脊髓型可位于硬膜外,硬膜内或神经鞘膜,引起相关神经根性症状、体征。

2、蛛网膜囊肿有什么症状蛛网膜囊肿多为散发和单发性,少数患者出现双侧对称性囊肿,好发于男性,占2/3以上;50%~70%在20岁以前发病,患儿多在出生2年后即被发现。

蛛网膜囊肿的自然史并不清楚。

一些囊肿终身无症状;另有发现后经多年后出现症状,尽管极少见,也有囊肿自发消失的报道。

囊肿进行性增大压迫周围神经结构或阻碍正常脑脊液循环通路,可出现下列症状和体征:头围增大、局限性颅骨膨隆、颅内压增高症状、癫痫发生改变或出现内分泌症状。

桥小脑角囊肿亦有相应症状与体征。

3、蛛网膜囊肿如何诊断典型的表现:。

皮样囊肿的病因治疗与预防皮肤囊肿是一种先天性疾病,是一种罕见的颅内先天性良性肿瘤。

它是一种错构瘤。

它是由偏离原位的皮肤细胞原基形成的先天性囊肿。

它通常位于皮下,偶尔见于粘膜下或体内器官。

皮肤囊肿是先天性疾病,病因不明。

皮肤囊肿起源于异位胚胎上皮细胞,是胚胎发育的早期(3~5周)神经沟封闭时带入部分皮肤组织的结果。

颅内皮样囊肿2/3发生在颅后窝,尤其是小脑中线,也可发生在第四脑室、枕部硬膜下或硬脑膜外,其次是脑桥、额叶下,其他部位有垂体区、松果体区等。

皮样囊肿一般呈球形或分叶状,表面光滑,囊壁厚,边界清晰,偶尔与脑组织粘连牢固。

少数有钙化,囊中含有油脂样物质,呈淡黄色或灰黄色,粘稠半固体状态,可有毛发,牙齿罕见。

囊壁外层为少量纤维组织,不仅有表皮,还有真皮、毛囊、皮脂腺、汗腺等皮肤附件。

软骨和骨组织偶尔可以在瘤壁上看到。

皮肤囊肿的临床症状主要包括:持续性疼痛,骶部可有皮肤负担,形成尾巴,囊肿和腰部背部有皮毛窦,具有以下特点:1.病程较长,从出现症状到就诊的时间多为一年至几年,从出现症状到诊断的平均时间约为8年。

2.多发性皮样囊肿已被报道,多见于颅内和椎管,并有家族性疾病。

3.伴发性畸形皮样囊肿可与颈枕区颅骨畸形、颅骨裂、脊柱裂、内脏转位等其他先天性畸形相结合。

4.症状和体征大多数患者以颅内压升高为常见症状,位于颅后窝的患者可出现共济失调、行走不稳定、眼球震颤等小脑损伤症状。

鞍区患者可出现视力和视力障碍,其他症状包括癫痫和偏瘫。

皮样囊肿通常伴有皮瘘,这是皮样囊肿的重要临床特征。

皮瘘可以是开放的、闭锁的或只有一条纤维束带。

皮瘘主要位于中线,偶尔发生在侧面。

颅内皮样囊肿最常见于枕部皮瘘,其次是顶部和额鼻。

5.皮肤囊肿所在部位较深,不与表面皮肤粘连,质地柔软、坚韧,张力较大。

其基底通常与筋膜或骨膜等深层组织粘连,不能移动,并可在局部骨表面形成压痕。

诊断皮样囊肿可进行以下五项检查:1.颅骨平片:圆形骨缺损或局限性骨侵蚀可见于颅骨平片,对肿瘤的定性诊断具有重要价值。

从新认识蛛网膜囊肿(各类型囊肿附图)总结一些好文章,通俗易懂,希望各位看官能够喜欢!重新认识蛛网膜囊肿(各类型囊肿附图)一、定义脑脊液在脑外异常的局限性积聚。

属于先天性良性脑囊肿病变,是由于发育期蛛网膜分裂异常所致。

囊壁多为蛛网膜、神经胶质及软脑膜,囊内有脑脊液样囊液。

囊肿位于脑表面、脑裂及脑池部,不累及脑实质。

多为单发,少数多发。

其中90%位于幕上,60%位于颅中窝(亦称为侧裂蛛网膜囊肿),本病多无症状,体积大者可同时压迫脑组织及颅骨,可产生神经症状及颅骨发育改变。

本症是儿童及青少年很常见的良性病变,其发病率约占儿童颅内病变的1%,男性较多,左侧多于右侧。

二、分类及好发部位•原发性:蛛网膜先天发育异常,多见于儿童。

先天性蛛网膜囊肿是脑脊液被包围在蛛网膜内所形成的袋状结构,不与蛛网膜下腔相通。

好发于侧裂池、大脑半球凸面、鞍上池及枕大池,极少发生于脑室内。

•继发性:外伤、感染、手术等,多见于青中年,继发性者由于蛛网膜粘连,在蛛网膜下腔形成囊肿,内含脑脊液(囊腔实际是蛛网膜下腔的局部扩大)。

好发于较大的脑池处,如鞍上池、枕大池、侧裂池和四叠体池。

三、临床表现本病起病隐匿,多无症状。

体积大者可同时压迫脑组织及颅骨,可出现与颅内占位病变相似临床表现。

•颅骨发育异常或巨颅畸形,特别多见于小儿•小儿期的鞍上池囊肿可表现为抬头-低头头部活动,即玩偶头样症状•左侧中颅凹囊肿可合并注意力不集中症(ADHD)•头痛•癫痫•脑积水(脑脊液聚集过多);•颅内压增高•发育迟缓•行为改变•恶心•偏瘫(一侧肢体无力或瘫痪)•共济失调(肌肉运动不协调•幻听•早老性痴,多合并 Alzheimer病四、治疗总原则•无症状者,以长期随诊观察为主,选择手术治疗应极为慎重;•有症状者,应慎重选择手术方式,囊肿-腹腔分流手术虽然具有最好的囊肿缩小率及消失率且具有简单、高效、并发症少的优点,但必须要正视其潜在分流管依赖的高风险;•开颅囊肿开窗术及内镜囊肿造瘘术,尽管囊肿消失率及缩小率较低,但可避免远期的分流管依赖;•目前蛛网膜囊肿的治疗方式仍存在争议。

表⽪样囊肿表⽪样囊肿(epidermoid cyst),⼜名表⽪样瘤、上⽪样瘤、胆脂瘤或珍珠瘤。

该病较少见,占颅内肿瘤的0.5%-1.8%,可发⽣于任何年龄,多见于中青年,⽆明显性别差异,好发于桥⼩脑⾓及鞍旁,可以多发,⽣长缓慢,所以常在40岁左右才发现,另外约有25%发⽣在颅⾻板障和脊柱。

肿瘤起源于异位胚胎残余组织的外胚组织,是胚胎晚期在继发性脑细胞形成时,将表⽪带⼊的结果,也有⼈提出外伤起因的学说。

此类肿瘤特征的外貌,为⾊泽洁⽩的带有珍珠光泽的块状肿物,表⾯不规则,⼩结节状;瘤壁薄⽽透明,内容物为⾖渣样略带油腻的脱屑细胞堆积⽽成。

肿瘤⽣长缓慢,但对周围组织破坏较强,也有炎症作⽤,表现为反复发作的⽆菌性脑膜炎。

⼀、临床表现临床上⽆特征性症状,常因肿瘤部位不同⽽出现相应临床表现,但不论肿瘤部位,常有精神症状,另有50%常有癫痫发作的症状(⼀)桥⼩脑⾓表⽪样囊肿主要代表症状为三叉神经痛,部分有患侧⽿鸣、⽿聋、晚期出现桥⼩脑⾓综合征。

神经系统检査发现第Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ脑神经功能障碍,但⼩脑体征不明显。

【男性,28岁。

发作性左侧⾯部针刺样疼痛17天。

】颅脑MRI⽰:图A-C,左侧桥⼩脑⾓区囊性占位,边界清楚,见占位效应,脑⼲、⼩脑及四脑室明显受压,占位周围⽔肿不明显:横断⾯T2WI(图A)呈脑脊液样均匀⾼信号,T1WI(图B)呈低信号,DWI(图C)呈明显⾼信号:图D-F,横、冠、⽮状位增强扫描⽰囊性占位及囊壁均⽆明显强化。

诊断:左侧桥⼩脑⾓区占位,考虑表⽪样囊肿。

诊断依据:①囊性均质占位;②边界清楚,脑实质及颅⾻⽆侵犯,考虑为良性占位;③DWI呈⾼信号;④增强后病灶及囊壁均⽆明显强化,说明病变⽆⾎供。

下图为患者病理证实的表⽪样囊肿:(⼆)鞍区表⽪样囊肿早期主要症状为视⼒减退,视野缺损,久之可出现视神经萎缩。

少数病⼈可有内分泌障碍。

【男性,36岁。

主诉:反复短暂失神发作1年,加重1天】颅脑MRI CT平扫⽰:图A-D,右侧鞍旁见类椭圆形囊样占位,边界清楚,囊壁可见,周围见脑⽩质挤压征,瘤周⽆⽔肿:横断⾯T2WI(图A)及T1WI(图B)信号不均匀,脂肪抑制(图C)呈低信号:DWI(图D)呈低信号:图E-F,横、冠状位增强⽰病灶内⽆明显强化,囊壁呈环形强化,⽮状位⽰肿块向上⽣长呈哑铃状:图G,横断⾯CT平扫⽰,病灶呈极低密度,CT值约-67HU,边界清楚,囊壁可见钙化:图H,⽮状位CT增扫⽰病灶⽆明显强化。