川端康成及其作品简介资料

- 格式:ppt

- 大小:12.30 MB

- 文档页数:27

浅析川端康成的创作风格浅析川端康成的创作风格摘要:川端康成,日本著名作家。

1968年获得诺贝尔文学奖。

川端康成极为欣赏纤细的美,喜爱用那种笔端常带悲哀,兼具象征性的语言来表现自然界的生命和人的宿命。

代表作品有《古都》、《伊豆舞女》、《千纸鹤》、《雪国》等。

他是日本新感觉派代表人物之一。

他反对传统的现实主义,接受西方现代派文学,通过主观认识在幻想的世界中追求美。

他主张追求新鲜事物,将旧事物用新的方式来看待。

川端康成观察事物细致入微,善于用简明,通俗易懂的语言用表达人物与事物。

他喜欢用细腻的描写方式描写人物的内心,强调直感和主观的作用。

用唯美的语言来烘托环境。

川端康成还善于用象征手法来表达人物、事物以及情感。

他将日本传统文学和西方意识流结合起来,刻画人物的内心。

以人物内心情感为主线,构造了起伏多变的小说情节。

《千只鹤》是其代表作品之一,形象生动地反映了川端文学的创作风格。

本文则通过解读《千只鹤》的言语、意向、和与西方相结合的创作手法来分析川端康成的创作风格,从而对川端文学有更深层次的理解。

关键词:川端康成;创作风格;西方意识流作者简介:杨帅(1998.10-),女,黑龙江省大庆人,哈尔滨市南岗区黑龙江大学日语语言文学专业20XX级研究生,研究方向:日本文学。

[中图分类号]:I106 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(20XX)-20--021.引言川端康成是一个多产的作家,他一生创作出百部长篇小说中篇小说和短篇小说。

除此之外发表了许多散文。

日记等。

可以说他的一生都在致力于文学创作。

他的文章创作大致可以分为两个阶段:第一个阶段在二十年代中期到二十年代末期,川端康成从小便失去父母,之后和自己的祖父母生活在一起,后来祖父母在他十七岁的那年也离开了人世,从此他就孤身一人生活在世上。

他被称为使“參加葬礼的名人”。

小时候失去家人的痛苦,使川端康成形成了孤儿根性的气质,这也影响其创作的作品。

在初期川端康成主要是抒发他孤儿的情感,描写他孤儿的生活,抒发他痛苦又阴暗的感受。

父母的心日本新感觉派作家,著名小说家。

出生在大阪。

幼年父母双亡,后祖父母和姐姐又陆续病故。

孤独忧郁伴其一生,这反映在他的创作中。

在东京大学国文专业学习时,参与复刊《新思潮》(第6 次)杂志。

1924年毕业。

同年和横光利一等创办《文艺时代》杂志,后成为由此诞生的新感觉派的中心人物之一。

新感觉派衰落后,参加新兴艺术派和新心理主义文学运动,一生创作小说100多篇,中短篇多于长篇。

作品富抒情性,追求人生升华的美,并深受佛教思想和虚无主义影响。

早期多以下层女性作为小说的主人公,写她们的纯洁和不幸。

后期一些作品写了近亲之间、甚至老人的变态情爱心理,表现出颓废的一面。

成名作小说《伊豆的舞女》(1926)描写一个高中生“我”和流浪人的感伤及不幸生活。

名作《雪国》(1935~1937)描写了雪国底层女性形体和精神上的纯洁和美,以及作家深沉的虚无感。

其他作品还有《浅草红团》(1929~1930)、《水晶幻想》(1931)、《千只鹤》(19 49~1951)、《山之音》(1949~1954)和《古都》(1961~1962)等。

川端担任过国际笔会副会长、日本笔会会长等职。

1957年被选为日本艺术院会员。

曾获日本政府的文化勋章、法国政府的文化艺术勋章等。

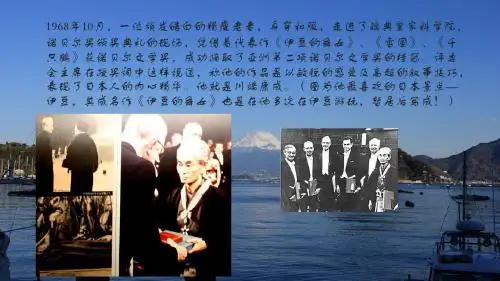

1968年获诺贝尔文学奖。

1972年在工作室自杀去世。

已有多部作品在中国翻译出版。

【生平】川端康成生于京都附近的大阪府,祖辈为地方有名的富贵,家道中落后迁于东京,其父亲习医。

2岁丧父,3岁丧母,幼失怙恃,由祖父母扶养;祖父将他带回大阪府扶养,他唯一的姐姐则寄养在另一亲戚处。

由于身体孱弱,川端康成的幼年生活是封闭式的,几乎没有与外界的接触,而这种过分的保护并没有改善他的健康,反而造就了他忧郁、扭曲的性格。

上学后这种生活有所变化,但不幸又接踵而来,8岁时祖母去世,12岁时姐姐也去世了,1 6时岁祖父亦亡,最后被接到外公家扶养,孤儿的遭遇使他的童年郁悲凉,也对他以后的文学创作产生了巨大影响。

川端康成名词解释川端康成是日本现当代著名小说家,也是亚洲第二位获得诺贝尔文学奖的人。

他的作品风格独特,充满了诗意和哲理性,深刻地反映了日本社会和文化的方方面面。

一、生平经历川端康成,本名川端康一,1899年6月14日出生于大阪。

他的父亲是一位著名的外科医生,但在川端康一出生后不久就离世了。

他的母亲也在他很小的时候去世,导致他从小就处于孤独和贫困的环境中。

这些不幸的经历对他的性格和创作产生了深远的影响。

1918年,川端康考入东京大学,开始接触文学和哲学。

在大学期间,他开始发表一些诗歌和散文,并逐渐展现出文学才华。

1924年,他从大学毕业,开始从事文学创作。

二、文学作品川端康成的文学作品包括小说、散文、诗歌等多种形式。

他的作品充满了诗意和哲理性,深刻地反映了日本社会和文化的方方面面。

川端康成的小说作品以描写人物情感和心理为主,他的描写细腻、真实,充满了诗意。

其中最著名的作品包括《雪国》、《古都》和《千只鹤》等。

《雪国》描写了一个不幸的爱情故事,表现了人性的复杂和悲哀;《古都》描写了一对失散多年的孪生姐妹之间的情感纠葛,表现了家庭和亲情的重要性;《千只鹤》则描写了一个茶道世家的兴衰变迁,表现了日本传统文化的精髓。

除了小说作品之外,川端康成的散文作品也非常出色。

他的散文作品以描写自然景观和人物形象为主,他的描写充满了诗意和哲理性。

其中最著名的散文作品包括《我在美丽的日本》、《伊豆的舞女》和《故都》等。

《我在美丽的日本》描写了日本的自然景观和传统文化,表现了作者对日本文化的热爱;《伊豆的舞女》描写了一个年轻舞女和一个青年之间的情感故事,表现了人性的美好和复杂;《故都》则描写了一个城市的历史和文化变迁,表现了作者对故乡的怀念和对传统文化的珍视。

三、文学成就川端康成是一位文学巨匠,他的作品深刻地影响了日本文学的发展。

川端康成的作品充满了诗意和哲理性,深刻地反映了日本社会和文化的方方面面。

他的作品不仅表现了日本传统文化的精髓,还反映了现代社会的种种问题和矛盾。

川端康成岁岁年年读后感

【原创实用版】

目录

1.川端康成的简介及其作品特点

2.《岁岁年年》的故事梗概

3.读后感的主题:川端康成的文学价值和人生态度

4.对川端康成文学作品的评价

5.结论:川端康成对现代文学的贡献及其作品对我们的启示

正文

川端康成是日本著名的小说家,他的作品以简洁优美的文字和深刻的人生哲理见长,深受读者喜爱。

《岁岁年年》是他的一部代表作,讲述了一个关于岁月流转和人生无常的故事。

读完这部作品,我不禁对川端康成的文学价值和人生态度有了更深的理解和感悟。

在《岁岁年年》中,川端康成以独特的视角描绘了一个家庭在岁月中的变迁。

故事的主人公是一个年迈的父亲,他用自己的一生见证了家庭的沧桑。

小说通过父亲的视角,让我们看到了岁月的无情和人生的无常。

同时,作品也通过对家庭成员的描写,展现了人性的复杂和微妙。

这一切都显示了川端康成深厚的文学功底和独特的艺术视角。

川端康成的文学作品,无论是《雪国》还是《千只鹤》,都充满了对生命的尊重和对人性的探索。

他的作品让我们看到了人生的美好,也让我们看到了人生的残酷。

他用他的文字,让我们感受到了生命的脆弱和珍贵,让我们明白了生活的真谛。

在我看来,川端康成的作品,不仅是艺术的享受,更是人生的启示。

他的作品让我们明白,人生就像他笔下的雪花,美丽而短暂。

我们应该珍惜每一刻,活出自我,活出精彩。

总的来说,川端康成的《岁岁年年》是一部优秀的作品,他的文学价值和人生态度都深深地影响了我。

中国川端康成研究的状况2011级丁小龙 201140101132 川端康成(1899-1972),日本新感觉派作家,著名小说家。

1968年,以《雪国》、《古都》、《千只鹤》三部代表作,获得诺贝尔文学奖。

作为日本第一个获得诺贝尔文学奖的作家,川端康成的作品不仅代表了日本,代表了东方,更是具有世界意义的。

因此,川端康成亦是研究日本文学时不能忽略的一个代表。

川端康成作品中表现出的“虚无思想”、“物哀之美”、“死亡意识”等则成了学者们研究的热点话题。

川端康成的作品早在1942年就曾被译为中文,但大规模译介、研究还是从上世纪70年代末才开始的。

1978年,《外国文艺》创刊号上发表了侍桁的译作《伊豆的歌女》和刘振瀛的译作《水月》,正式拉开了川端文学在中国大规模译介的序幕。

我国对于川端康成的研究最早要追溯到一九七九年,在长春召开的日本文学研究会。

这次研究会上首次提到了川端康成的文章。

上个世纪七十年代,叶渭渠先生及其夫人率先翻译了川端康成的《雪国》、《古都》等作品,大大促进了川端康成的文字在中国的传播。

然而一开始川端康成的作品在评论界却是一个有争议的存在。

其中就不乏将之视为洪水猛兽而加以批判抵制的。

有的人认为川端康成的作品大多是低级的情色小说,将他作品中的歌舞伎视为出卖肉身的娼妓;这种看法存在一定的时代局限性,与当时我国还叫保守闭塞的社会风气也有一定关系。

还有的人则认为川端康成的作品宣扬了一种虚无主义的思想,容易让人丧失对于人生目标的追求,觉得既然人的终点必然是走向覆灭死亡。

中国的川端康成的研究和译介始于改革开放之初,至今已有三十余年的时间。

中国的川端康成文学研究大体可分两个阶段:20世纪70年代末—80年代中后期主要以社会批评学的角度分析川端的作品;20世纪80年代末以后,中国学者力图多层次、全方位地研究这位作家并分析他的作品,并出版了研究川端康成的论著。

20世纪80年代中后期,随着川端翻译作品的激增和研究氛围的变化,中国的川端康成研究出现了新局面,对这位作家的把握更加全面和深入。