转录过程及其特点

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:1

割裂基因是真核生物基因的一种类型,其转录的mRNA前体需要通过剪接将内含子(intron)切除,保留外显子(exon)并进行连接,最终形成成熟的mRNA。

在割裂基因的转录过程中,内含子和外显子之间的关系及其转录特点是非常重要的研究对象。

下面我将从不同角度深入探讨割裂基因中内含子和外显子的关系及转录特点。

1. 内含子和外显子的定义和功能内含子是基因组DNA中的一部分,但并不编码蛋白质,其存在于已知编码基因转录产物中。

外显子则包含编码蛋白质的信息,因此外显子需要通过转录和翻译来产生功能蛋白。

内含子和外显子之间的多样性及其相互作用对基因的功能和表达具有重要的影响。

2. 割裂基因中内含子和外显子的相互关系割裂基因的转录过程是一个复杂的过程,内含子和外显子之间的相互作用对mRNA的合成起着至关重要的作用。

内含子的剪接是在转录过程中非常关键的步骤,它决定了外显子的排列组合方式,从而影响成熟mRNA的结构和功能。

内含子和外显子的长度、数量和序列差异都会影响剪接过程的选择和效率。

3. 割裂基因转录特点割裂基因的转录特点主要体现在剪接过程中。

内含子和外显子的组合方式、剪接位点的选择和剪接效率都会影响成熟mRNA的结构和功能。

另外,割裂基因的转录产物通常具有多种异构体,这增加了基因表达的多样性和调控的复杂性。

4. 个人观点和理解我认为割裂基因中内含子和外显子的关系及转录特点是生物学领域中一个非常重要和前沿的研究方向。

对于基因表达和调控机制的理解,研究割裂基因转录过程具有重要意义。

通过对内含子和外显子的功能及其相互作用进行深入研究,可以揭示基因表达的新机制,为疾病的诊断和治疗提供新的思路和方法。

总结回顾在本文中,我们深入探讨了割裂基因中内含子和外显子的关系及转录特点。

我们从内含子和外显子的定义和功能、割裂基因中的相互关系、转录特点以及个人观点和理解等方面展开讨论。

通过对这一主题的全面评估和深入探讨,相信您对割裂基因转录过程有了更深入的理解。

讨论原核生物与真核生物复制转录翻译过程特点的异同原核生物与真核生物在复制、转录和翻译过程中有一些特点上的异同。

复制过程:

-异同点:原核生物的复制是通过DNA复制酶直接复制DNA分子进行的,而真核生物则需要先形成RNA嵌合体,然后再由DNA复制酶复制DNA。

此外,原核生物的复制速度较快,真核生物的复制速度较慢。

-相同点:原核生物和真核生物都要保证DNA分子的完整性和准确复制,都依赖于DNA复制酶进行复制。

转录过程:

-异同点:原核生物的转录过程中没有剪接和旁系转录现象,而真核

生物的转录过程中会发生剪接和旁系转录。

此外,原核生物的RNA分子在

合成过程中可以被直接翻译,而真核生物的mRNA需要经过转录、剪接和RNA后加工等步骤才能成熟并参与翻译。

-相同点:原核生物和真核生物都通过RNA聚合酶合成RNA分子,都

依赖于一定的启动子和调控因子来启动转录。

翻译过程:

-异同点:原核生物的翻译过程中,mRNA与核糖体可以同时存在于细

胞质中,而真核生物的mRNA需要先通过核膜孔进入细胞质,与核糖体结

合才能进行翻译。

此外,真核生物的翻译过程中还存在着剪切、修饰等调

控机制。

-相同点:原核生物和真核生物都通过核糖体进行翻译,都依赖于mRNA和tRNA的配对,都需要启动子和调控因子来启动翻译。

RNA的翻译和转录还原的特点和调节机制研究RNA是一种起着至关重要作用的生物大分子,它在生命的各个领域中都起着关键的作用。

在人们对RNA研究领域中,有两个最基本的方面,那便是翻译和转录还原的特点和调节机制。

RNA的翻译和转录还原的特点翻译和转录还原是RNA的两个最基本的运行机理。

翻译是指通过RNA构建蛋白质的过程。

翻译的过程中,RNA首先通过基因复制的过程被复制成为DNA,然后这些DNA会经过一定的端粒和裂解作用将其变成RNA,接着这些RNA就可以通过RNA聚合酶进行翻译的过程。

这个翻译的过程中,RNA与核糖体结合后,通过一系列的核苷酸识别和合成反应,最终构造成为蛋白质。

转录还原则是指,通过RNA对基因的还原,使得某些元素在DNA上的编码得以被实现。

这个过程中,RNA会复制一些DNA,并将其进行存储。

这些存储的DNA可以被RNA复制,然后构造出新的蛋白质。

这两种机制确保了RNA系统的恢复作用。

这种机制有利于大多数生物体的呼吸作用,并可针对不同的情况进行相应的调节。

调节机制尽管RNA的运转机理具有许多地方都是由机械性组成的,但还是有许多关键点可以进行调节。

RNA的调节与基因的调节有许多相似之处。

在这方面,RNA被认为是遗传信息被修改的一种形式,它与DNA的区别是可以进行局部调节。

这个局部调节可以使RNA对细胞内的环境变化做出相应的改变。

这种调节可以通过转录还原的方式实现。

一些RNA会在转录过程中发生一些化学修饰,这些化学修饰可以改变RNA分子链上某些核苷酸的特性,这种方式可以让一个RNA分子,在不同的环境中拥有不同的功能。

这是RNA的一个重要的发展方向之一。

RNA的还原技术则是RNA的另外一个重要发展方向。

这是一种可以通过RNA的界面来进行操作,从而使RNA的分子单元进行重新排列。

这种技术的出现,可以为RNA的生产工作提供更豁达的空间和更清晰的目标。

同时也有可能对人类的药物治疗能力产生深远的影响。

真核生物RNA的转录与原核生物RNA的转录过程在总体上基本相同,但是,其过程要复杂得多,主要有以下几点不同(图3-27)。

⒈真核生物RNA的转录是在细胞核内进行的,而蛋白质的合成则是在细胞质内进行的。

所以,RNA转录后首先必须从核内运输到细胞质内,才能指导蛋白质的合成。

⒉真核生物一个mRNA分子一般只含有一个基因,原核生物的一个mRNA分子通常含有多个基因,而除少数较低等真核生物外,一个mRNA分子一般只含有一个基因,编码一条多态链。

⒊真核生物RNA聚合酶较多在原核生物中只有一种RNA聚合酶,催化所有RNA的合成,而在真核生物中则有RNA聚合酶Ⅰ、RNA聚合酶Ⅱ和RNA聚合酶Ⅲ三种不同酶,分别催化不同种类型RNA的合成。

三种RNA聚合酶都是由10个以上亚基组成的复合酶。

RNA聚合酶Ⅰ存在于细胞核内,催化合成除5SrRNA 以外的所有rRNA的合成;RNA聚合酶Ⅱ催化合成mRNA前体,即不均一核RNA(hnRNA)的合成;RNA 聚合酶Ⅲ催化tRNA和小核RNA的合成。

⒋真核生物RNA聚合酶不能独立转录RNA 。

原核生物中RNA聚合酶可以直接起始转录合成RNA ,真核生物则不能。

在真核生物中,三种RNA聚合酶都必须在蛋白质转录因子的协助下才能进行RNA的转录。

另外,RNA聚合酶对转录启动子的识别,也比原核生物更加复杂,如对RNA聚合酶Ⅱ来说,至少有三个DNA的保守序列与其转录的起始有关,第一个称为TATA框(TATA box),具有共有序列TATAAAA,其位置在转录起始点的上游约为25个核苷酸处,它的作用可能与原核生物中的-10共有序列相似,与转录起始位置的确定有关。

第二个共有序列称为CCAAT框(CCAAT box),具有共有序列GGAACCTCT,位于转录起始位置上游约为50-500个核苷酸处。

如果该序列缺失会极大地降低生物的活体转录水平。

第三个区域一般称为增强子(enhancer),其位置可以在转录起始位置的上游,也可以在下游或者在基因之内。

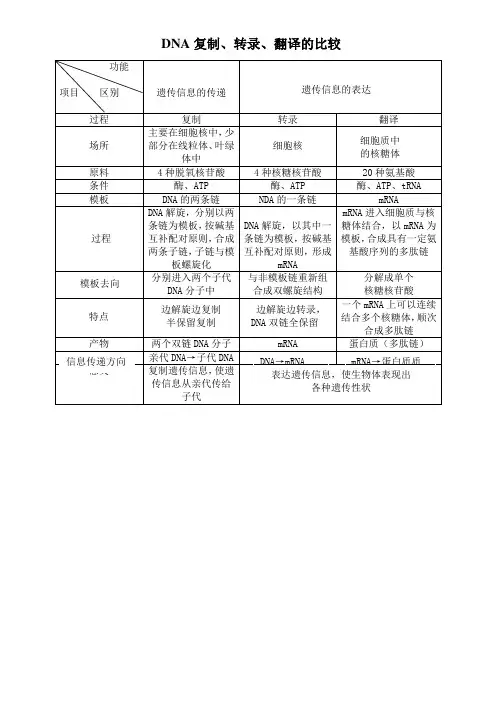

DNA 复制、转录与翻译重要知识汇总1.过程不同(1)复制的过程: DNA 解旋,以两条链为模板,按碱基互补配对原则,合成两条子链,子链与对应母链螺旋化(2)转录的过程: DNA 解旋,以其一条链为模板,按碱基互补配对原则,形成mRNA 单链,进入细胞质与核糖体结合。

(3)翻译的过程:以 mRNA 为模板,合成有一定氨基酸序列的蛋白质2.特点不同(1)对细胞结构的生物而言, DNA 复制发生于细胞分裂过程中,是边解旋边复制,半保留复制。

(2)转录和翻译则发生于细胞分裂、分化等过程。

转录是边解旋边转录, DNA 双链全保留。

转录是以DNA 的一条链为模板合成 RNA 的过程,并不是一个 DNA 分子通过转录可生成一个 RNA 分子,实际上,转录是以基因的一条链为模板合成 RNA 的过程。

一个 DNA 分子上有许多基因,能控制多种蛋白质的合成,所以一个 DNA 分子通过转录可以合成多个 RNA 分子。

(3)一个 mRNA 分子上可相继结合多个核糖体,同时合成多条相同的肽链,顺次合成多肽链。

从核糖体上脱离下来的只是多肽链,多肽链还要在相应的细胞器(内质网、高尔基体 )内加工,最后才形成具有一定空间结构的有活性的蛋白质。

3.三者之间的关联要素(1)DNA 中含有 T 而无 U ,而 RNA 中含有 U 而无 T,因此可通过放射性同位素标记 T 或 U,研究 DNA 复制或转录过程。

(2)复制和转录发生在 DNA 存在的部位,如细胞核、叶绿体、线粒体、拟核、质粒等部位。

同学们比较容易忽视在线粒体和叶绿体中也有少量的 DNA 存在。

这些 DNA 分子上的基因可以控制部分蛋白质的合成,因此线粒体和叶绿体中也存在转录和翻译所需的酶、核糖体等条件,也会发生转录和翻译过程。

(3)转录出的 RNA有3类,mRNA 、tRNA和rRNA都是以 DNA为模板通过转录合成的。

但携带遗传信息的只有 mRNA 。

(4)DNA 复制和转录都需要解旋酶,解旋酶的作用不是解开 DNA 分子的双链螺旋状态使之成为双链线性状态,而是断裂 DNA 分子中碱基对之间的氢键,使 DNA 双链解开成单链,以便作为模板进行复制或转录。

转录过程及其特点★★

RNA合成可分为起始、延长和终止三个阶段。

【转录过程示意图】

(一)转录过程

1. 起始阶段 RNA聚合酶的σ亚基辨认DNA模板的起动基因,并以全酶形式与起动基因紧密结合,形成复合物,使DNA分子构象发生变化,起动部位碱基解开。

当RNA聚合酶进入起始位点后,就可催化四种核苷三磷酸分别结合到有意义链上,按碱基配对原则互相配对(A-U、C-G、T-A、G-C)。

不论原核细胞或真核细胞,一般新合成的第一个核苷酸往往是腺嘌呤核苷酸,当第二个核苷酸进入DNA模板时,与第一个3'-OH端形成3',5'磷酸-二酯键,并释出焦磷酸。

RNA链开始延长,σ亚基即脱离复合物,并与新的核心酶结合,循环地参与起始位点(又称启动子)的辨认作用。

2. 延长阶段核心酶在DNA链上每滑动一个核苷酸距离,即有一个与DNA 链碱基互补的核苷三磷酸进入,与前一个核苷酸3'-OH形成3',5'磷酸-二酯键。

核心酶如此不断滑动,RNA链就不断延长。

当DNA在另一区域解离时,被转录过的DNA区域又重新形成双股螺旋。

这是由于DNA-RNA双般螺旋不如DNA-DNA双股螺旋稳定之故。

3. 终止阶段 DNA模板链上有终止信号,可被RNA聚合酶或ρ因子识别,并与之结合,核心酶不再向前滑动,RNA不再延长,转录终止。

新合成的RNA、核心酶和ρ因子都从模板DNA上释放出来。

核心酶可再与σ亚基结合,又可辨认起动基因合成新的RNA。

由于终止信号中有由GC富集区组成的反向重复序列,在转录生成的mRNA 中有相应的发卡结构。

此发卡结构可阻碍RNA聚合酶的行进,由此而停止了RNA聚合作用。

如前所述,真核生物细胞有三种RNA聚合酶,分别负责细胞内三类基因的转录。

RNA聚合酶I(或C)都分布在核质。

前者催化mRNA前体的合成;后者催化tRNA和5S rRNA前体的合成。

转录后生成的rRNA、tRNA和mRNA前体都需要经过加工处理,如断裂、拼接和改造等才能成为具有生物功能的RNA。

(二)转录过程特点

转录也是一种酶促的核苷酸聚合过程。

其与DNA复制过程比较,有许多相似之处,如都以DNA作模板,需核苷酸做原料,从5'到3'方向延长,遵守碱基配对原则,产物是很长的核苷酸链。

但也有其自身的特点,如模板只能以有意义链转录,原料是核糖核苷三磷酸,在碱基配对时,A与U配对,催化的酶是RNA聚合酶,从5'到3'方向连续合成等。

【有关转录后的加工过程的参考资料】。