陈寅恪励志演讲稿:独立之精神自由之思想

- 格式:doc

- 大小:91.00 KB

- 文档页数:4

“独立之人格,自由之思想”“独立之人格,自由之思想”这句话出自陈寅恪之口。

从陈寅恪的1925年,陈寅恪回国任教于清华大学。

他在1929年所作的王国维纪念碑铭中首先提出以“独立之精神,自由之思想”为追求的学术精神与价值取向。

他是国内外学术界公认的博学而有见识的史学家。

1942年春,有人奉日方之命,专程请他到已被日军侵占的上海授课,被他所拒绝。

当时,面对民族危亡,国民党政府腐败无能,消极抗日积极反共,陈寅恪感到痛心,而桂林某些御用文人,发起向蒋介石献九鼎的无聊活动,劝他参加,他作《癸未春日感赋》:“九鼎铭辞争讼德,百年粗粝总伤贫”。

以示讽刺。

这句话也是国学大师陈寅恪心目中的大学精神。

这句话一听起来还是十分之有吸引力的,作为知识分子,这句话所达到的境界是他们所欲最求的最终目标之一,而王国维,陈寅恪等优秀知识分子作为榜样也值得后世之人的效仿。

每个时代的成功者,都是能够超越“围墙”自主命运的人。

“独立之人格,自由之思想”,这是国学大师陈寅恪的名句,也是当时清华大学的校训。

同期,著名教育家蔡元培倡导的北大精神则为:“兼容并包、思想自由”。

一个从个体的角度进行强调,一个从整体的角度进行弥补。

其实,这也正是我们对心态开放、打破围墙、追求人生开放的重要目的之一。

一个人在污浊不堪的社会环境下保持独立之人格,自由之思想,不为当时之强硬势力软硬胁迫,例如在建国前的陈寅恪,朱自清,老舍等一批知识分子,乃是知识分子之楷模;相反的,顺从于当时之时势,并与之同流合污者,即使在文学上有不凡造诣但也逃脱不了后人的口诛笔伐。

所谓“独立”,“自由”,并不是没有条件的也不是绝对的。

独立与自由只能在一定的前提下,一定的阶级立场上的独立,自由。

比如,你能够在法律允许的范围去实现你的独立,自由,但是并不能触犯其法律。

蔡元培“思想自由”“兼容并包”蔡元培认为,为了使学生得到自由发展,免于“守一先生之言,而排斥其他”,必须使大学成为“包容各种学问的机关”,成为“囊括大典,网罗众家之学府。

独立之精神,自由之思想陈寅恪陈寅恪1890年7月3日生于湖南长沙,生时祖母黄夫人以其生值寅年,取名寅恪,恪为兄弟间排辈。

陈三立是“清末四公子”之一、著名诗人。

祖父陈宝箴,曾任湖南巡抚。

陈寅恪儿时启蒙于家塾,学习四书五经、算学、地理等知识。

在德国留学期间,他勤奋学习、积蓄各方面的知识而且具备了阅读梵、巴利、波斯、突厥、西夏、英、法、德八种语言的能力,尤以梵文和巴利文特精。

文字是研究史学的工具,他国学基础深厚,国史精熟,又大量吸取西方文化,故其见解,多为国内外学人所推重。

1925年,陈寅恪回国,与梁启超、王国维一同应聘为研究院的导师,并称“清华三巨头”。

后来,他在所作的王国维纪念碑铭中首先提出以“独立之精神,自由之思想”为追求的学术精神与价值取向。

1939年春,英国牛津大学聘请他为汉学教授,并授予英国皇家学会研究员职称。

他是该校第一位受聘的中国语汉学教授,在当时是一种很高的荣誉。

他离昆明到香港,拟全家搭英轮转赴英国牛津大学任教,因第二次世界大战爆发,被逼暂居香港,任香港大学客座教授兼中文系主任。

太平洋战争爆发后,日本人占领香港,陈寅恪立即辞职闲居,日本当局持日金四十万元委任他办东方文学院,他坚决拒绝。

1949年,中华人民共和国成立后,先后被选为中国科学院社会科学部委员、中国文史馆副馆长、第三届全国政协常务委员等职。

“文革”开始之后,陈寅恪遭到残酷折磨。

使他最伤心的是,他珍藏多年的大量书籍、诗文稿,多被洗劫。

1969年陈寅恪去世,享年79岁。

摘录“独立之精神,自由之思想”海宁王静安先生自沉后二年,清华研究院同仁咸怀思不能已。

其弟子手先生之陶冶煦育者有年,尤思有以永其念。

佥曰,宜铭之贞珉,以昭示于无竟。

因以刻石之词命寅恪,数辞不获已,谨举先生之志事,以普告天下后世。

其词曰:士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬。

思想而不自由,毋宁死耳。

斯古今仁圣同殉之精义,夫岂庸鄙之敢望。

先生以一死见其独立自由之意志,非所论于一人之恩怨,一姓之兴亡。

独立之精神自由之思想明星教授易中天曾撰《劝君免谈陈寅恪》一文,劝诫世人不要谈论陈寅恪,理由是一般人学不来:首先是“顶不住”,其次是“守不住”,再次是“耐不住”。

有此三“不住”,看来谈论也枉然。

陈寅恪家学渊源,又游学欧美十数年,是一位博古通今学贯中西的大学者。

他一生治学涉及宗教、历史、语言、人类学、校勘学等方面,尤其精治魏晋南北朝隋唐之学,造诣深厚,成就卓著。

《隋唐制度渊源略论稿》、《唐代政治史论述稿》是隋唐历史研究划时代意义的名著,每本书虽只有10万字,但其视野开阔、孕大含深,“研究之缜密、立论之严谨和说服力之强,前所未有”。

有论者认为“即此戋戋小册,亦岂今世学者所能为”确是知言。

《柳如是别传》虽是人物传记,却是一本论述明末清初政治史的力作,在清代文学研究上具有重要的参考价值。

陈寅恪三十多岁便入主清华国学研究院,与王国维、梁启超、赵元任并称国学四导师.....,可见其学养深厚、腹笥充盈。

对这样一位举世公认的史学大师、文化巨擘、旷世奇人,后生小子焉敢言三语四妄加贬褒?但免谈,并不妨碍我们对陈寅恪的敬仰,这是我们的自由,怕是易教授也不好推三阻四吧?近年来,研究陈寅恪的著述不少,尤以陆键东的《陈寅恪的最后二十年》和吴斌的《寂寞陈寅恪》材料最为翔实,剖析最为深刻,一代学术大师的孤清、倔傲、骨气、胆量栩栩如生、跃然纸上。

对我们了解一代学术大师的学术精神和人格魅力大有裨益。

阅读这两部著作,时常让人废书兴叹,感慨良多。

撮其大要,录于后,以就教于方家。

重学轻官,刚介有守。

自古以来中国就是一个官本位的社会,“学成文武艺,货于帝王家”、“学而优则仕”一向为学人的价值取向。

做学问就是为了当官,这种传统根深蒂固,在行政权力独尊的年代尤其突出。

1953年,陈寅恪被任命为科学院中古研究所所长,但被他委婉地拒绝了。

在《对科学院的答复》一文中:“允许中古史研究所不宗奉马列主义,并不学习政治”、“请毛公或刘公给一允许证明书,以作挡箭牌”的言论真可谓石破天惊骇人心目。

陈寅恪,踽踽独行的国学大师大家好,我是会本六班王彤,今天想为大家介绍的人物是民国时的国学大师陈寅恪。

我在找陈寅恪的资料时,看到易中天写的一篇文章:《劝君免谈陈寅恪》。

看完之后顿时觉得自己为了某个目的在这讲陈寅恪很恶心很肤浅。

陈寅恪的确是不能随便拿出来肤浅地谈一下的,他在精神思想境界以及学术上的成就是无法企及的。

今天还是还是心虚地站在这,大部分是引用了别人的观点介绍下陈寅恪,介绍的重点放在陈寅恪的精神气节上。

博学1925年,清华大学成立了“清华国学研究院”。

成立的国学研究院有四大导师:王国维,梁启超,赵元任,陈寅恪。

前面三位导师都大名鼎鼎。

而四大导师中最晚到校的陈寅恪,一无大部头的著作,二无博士学位,在当时并不出名。

而就是这个不出名的陈寅恪,当他出现在清华园里讲课的时候,连清华的教授们都去听,都真心叹服陈寅恪的博学,被称为“教授的教授”。

现在哪还能听说过一个教授以学生的姿态去听另一个教授上课这样的事呢。

说陈寅恪博学,必然要讲讲他的求学经历。

陈寅恪的父亲陈三立和祖父陈宝箴也就是当时的湖南巡抚,在戊戌变法失败后被朝廷革职,原因是他们在湖南率先变法。

父亲陈三立不要孩子应科考、求功名,在陈寅恪13岁时就把他和哥哥送去了日本留学。

16岁陈寅恪从日本回国,考入上海复旦公学,在两年内掌握了德语、法语两种语言。

两年后陈寅恪毕业,他带着复旦公学的文凭,也是他平生唯一的一张文凭,登上了去西洋求学的轮船。

他辗转游学13年,从德国到瑞士、后又去法国、美国,最后再回到德国。

他学物理、数学,也读《资本论》。

13年里,他总共学习了梵文、印第文等22种语言。

陈寅恪在德国读书,都没有要学分。

注册的是印度学系,别的课他也去听,完全是一种文人求学,有点像中国传统的游学。

陈寅恪说:“考博士并不难,但两三年内被一个具体专题束缚住,就没有时间学其他知识了。

”陈寅恪不求博士文凭,却形成了自己宽阔的学术视野。

现在再难见到这样博学这样百科全书式的人才,恐怕也是和我们现在的教育体制有很大关系。

独立之精神,自由之思想-《陈寅恪的最后20年》读书人,作为时代的一种特征与存在,时刻都在对这个社会有所反思。

在很多问题面前,他们似乎都是一种"糊涂"的状态,并且这样的"糊涂"被外界猜测为不会思考,甚至是书呆子,而不识时务。

其实并非这样,在我看来,很多时候读书人都在保持一种内心的果敢与抗拒。

他们的抗拒,是来自内心世界的自省。

九十年代中叶,由于一本传记《陈寅恪的最后20年》,中国社会对於已去世多年的著名史家陈寅恪的学术和人品产生了极大兴趣。

过去,陈寅恪虽然是一位蜚声中外学界的大学者,但其声名从未越出过学院的门墙之外。

然而随着该书以及其他有关陈寅恪的文集和相关文献出版,他的声名越出学院围墙,广为传播。

虽然北京当局的报刊所刊此类文章并不算多,但在知识界内部,学人交相传阅,极口称颂,出现了一种”举国争说陈寅恪”的热烈景象。

陈寅恪本人的魅力源自何方?“陈寅恪现象”的原因和意义究竟何在?它对中国知识分子发生了什么影响?陈寅恪本人与近代中国自由主义的关系如何?这些都是类似我这样的读者甚感兴趣并试图回答的关键问题。

陈寅恪(1890-1969)祖籍江西义宁,出身世家。

所谓“陈氏一门”,是指从祖父陈宝箴、父亲陈三立到陈寅恪这三代人。

陈寅恪的挚友、著名学者吴宓曾评价说:“义宁陈氏一门,实握世运之枢轴,含时代之消息,而为中国文化与学术德教之所托命者也。

”陈寅恪的父亲陈三立,与谭嗣同等人被并称为清末“四大公子”。

他嗜读西方社会政治理论书籍,与梁启超等人经常在一起“讲学论文;慨然思维新变法,以改革天下。

未尝一日居官也”。

陈寅恪本人早年赴日本留学,清光绪三十一年(1905)归国,后入上海吴淞复旦公学学习,宣统二年(1910)赴欧洲留学,先后在德国柏林大学和瑞士苏黎世大学学习语言学。

次年归国。

1913年赴法国巴黎高等政治学校经济部留学。

1914年归国,一度任蔡锷秘书,参加讨袁之役。

1918年赴美国,入哈佛大学,从朗曼习梵文和巴利文。

“独立之精神,自由之思想”是清华大学教授陈寅恪提出的。

对此我曾思索过,我们每个人都有自己得看法,而我也是一家之言。

我认为每个人都应该时时刻刻保持着一种独立的精神,可以说它是我们的灵魂,追求独立也是一种成长,在不断求索中,独立使你学会自己拿主意,懂得人情世故,而追求时,自由的思想是不可或缺的,它赋予我们动力,指引我们前进。

但是我们也知道,种种行为都是有它一定可行的范围,“没有规矩,不成方圆”说的就是这个道理了吧。

可我们大多数人都向往着没有约束的独立与自由,但我相信这也就只能在大脑中幻想一下了吧。

从小到大,我们就是从学着依赖再到学着挣脱,再学着成为别人的依赖,这是一种生命的历程。

在匆匆流逝的岁月中,我们体会着生活,寻找着自己的“独立之精神,自由之思想”可又有多少人敢站起来大声地说“我是真正的我,我不为别人的思想所羁绊,我走得自己的路呢?”不怀疑我们曾经都想过做自己,难道还不怀疑现在的我们都还有这种想法吗?我甚是怀疑,才能本身是有无穷的魅力,在虚名浮利面前,人都是为了表演失去了自己。

爱因斯坦说过:“每个人都有一他自己的理想,这种理想决定了他的努力和判断的方向,在这个意义上,我从来不把安逸想了当做理想的本身——这种伦理基础,我叫它‘猪栏的理想’照亮我的道路,并且不断指引我的是要有勇气去愉快地正视生活的理想,是善,美和真。

人们所努力追求的目标——财产,徐荣,奢侈的生活——我总觉是可鄙的。

”听到有人高谈阔论,自由就是不受约束的,即孔子曰:“随心所欲”,而我总觉得有一丝不理解,也学他是理解有误了,难道那就是所谓的真正独立与自由吗?想过自己的责任吗?想过自己曾经的依赖吗?入学已快一年,大学给了我们许多曾经向往的东西,时间与机会。

充足的时间让我们做自己想做的事,优越的条件给我们提供创造的机会,让我们在不断的摸索中寻找到真正的自己。

曾有人将鲁迅的作品比喻大学四年的生活,大一是《彷徨》,大二是《呐喊》,大三是《伤逝》,大四是《朝花夕拾》,也许现在的我们已是“山中人”,身在其中更能够感受到其中滋味。

陈寅恪·高分素材日日送达!

今日素材

陈寅恪:独立之思想,自由之精神

学术标杆

真正的学者,一定有士人的风骨。

其表现,就是坚持学术的标准,坚守学者的良知与良心。

陈寅恪可谓中国史学史上的一颗明珠,也是民国学人的标杆式人物。

宝剑磨砺出,腊梅凌寒发。

就深刻与广博而言,现代养在深闺中的学者们确实无法与那一场腥风血雨中苦熬出来的陈寅恪

们相比拟,而当代人谈到陈寅恪,流传最广的 3 句话为:“大师之后再无大师”;“三百年来仅此一人而已”;“我们是没有资格谈陈寅恪的”。

诚如易中天先生在《劝君免谈陈寅恪》

中说:“陈寅恪是了不起,可惜我们学不来。

”理由有三:首先是“顶不住”,其次是“守不住”,第三是“耐不住”。

有了这“三不住”,陈寅恪还真是免谈的好,因为谈了也是白谈。

我想,易中天先生说的是实话,惟其说了实话,让我们看到了斯文在现实中的尴尬处境。

人格独立

在那个学人身不由己的时代,陈寅恪能够过滤净化自己的心灵,坚持独立的人格,保持自

由的文心,具有正直的士大夫情操和博学深思的中国文化习养。

作为一代文史巨擘,观其一生,很难用几句话评价陈寅恪其人,或许正如其在王国维墓碑上所写的,“独立之精神,自由之思想”,用这两句话来评价他最为合适吧。

陈寅恪自始至终将知识分子的人格、气节放在第一位。

尤其在“十年动乱”期间,意识形态的高压管制也没有让陈寅恪在学术上做出丝毫让步。

相反,他提出,做学问不应该受到政治的影响。

没有“独立之精神,自由之思想”的人,是谈不上

“现代化”的,更谈不上“世界之公民”。

【适用主题】标杆;平淡;操守;品格;学术。

“独立之精神,自由之思想”的背后——听有关陈寅恪讲座有感在中国当代思想史、文化史中,有一颗耀眼的恒星不能被人所忘却,他就是人称“清华三巨头”之一的陈寅恪先生。

提及陈寅恪,人们大都会想起他提出的“独立之精神,自由之思想”的治学理念,以及他身上那种不畏权威、坚持真理的学术精神。

但是是什么形成了陈寅恪先生这种独立的人格呢?联系先生的生平,我们不仅会注意到他留学海外的经历。

陈寅恪先生早年考取官费留学,先后到德国柏林大学,瑞士苏黎世大学、法国巴黎高等政治学校就读。

第一次世界大战爆发,1914年回国。

1918年冬又得到江西官费的资助,再渡出国游学,先在美国哈佛大学随篮曼教授学梵文和巴利文。

1921年,又转往德国柏林大学等等。

甚至在据陈寅恪先生晚年弟子、中山大学教授胡守为回忆中,先生最厉害的地方在于通晓13种不同的语言。

我想,正是这种常年留学海外的经历以及西方文化的浸润构成了不一般的陈寅恪的品格。

除此之外,大量吸取的西方文化对于先生研究史学、中国文化史又有了进一步的促进。

甚至我认为,学贯中西的陈寅恪才是真正的陈寅恪。

联系到同时代的那些学术大家,包括“清华三巨头”、“清华四导师”,以及“一百年不出”之钱钟书,又有哪一个没有这样的国外学术背景?而另一位史学大家钱穆,尽管在传统文化上也颇有造诣、但常被世人指责为“充满了民族狭义主义的色彩”。

可能正是求学经历的不同所造成的吧。

现在是全球化的时代,我们就更不能固步自封于母国的世界、母语的文化。

难道我们还要过去的几千年那样一遍又一遍的重新释义那些四书五经?难道我们还要仔仔细细考证那些是原典,哪些新说?是时候了,我们应该走出国门,把国外的思想融入进来,把中华传统传播出去,铸造与时俱进的中国文化。

蔡京之07光科0730*******。

⾃由之思想,独⽴之精神“历史传承过程是需要读者、当事⼈、史学家三⽅合作完成的。

我们不断阅读着历史,也在反思着历史。

常说读史明智,可真要读懂历史却需要掌握正确的⽅法,才能得其真传。

在历史传承过程中,有这么⼀群⼈,他们既是读者,也是史学家,他们以辩证的思维来阅读历史,以批判的⾓度来反观史,同时⼜以旁观的姿态来记录历史,他们就是历史上那些软弱⽽⼜有着铁⾻的⽂⼈。

中国⼈讲史学,要有史才、史识与史德。

史才指的是⼀个⼈对历史事件的分析综合能⼒。

它要求⼈能条分缕析地去解读⼀个历史事件,同时⼜能⼀眼望穿事件,说出它的本质所在,与其相似的事件⼜有哪些。

所谓史识,就是能够通览全史,博闻强识,对于历史进程、历史知识有⼀个通盘的把握,并且有⾃⼰独到深刻的见解。

有了史才与史识,还须有的就是史德。

史德,就是读史时要养成的⼀种⼼智修养,从⽽能够在读史时不武断,⽆偏见,不凭⾃⼰的主观臆断去评价历史,下任何结论之前都要经过细致的考察。

以上史才、史识与史德,就是读史修史之⼈的必备素质。

古往今来,具备了史才与史识的⼈不少,真正难能可贵也是我们需要加强的,就是史德。

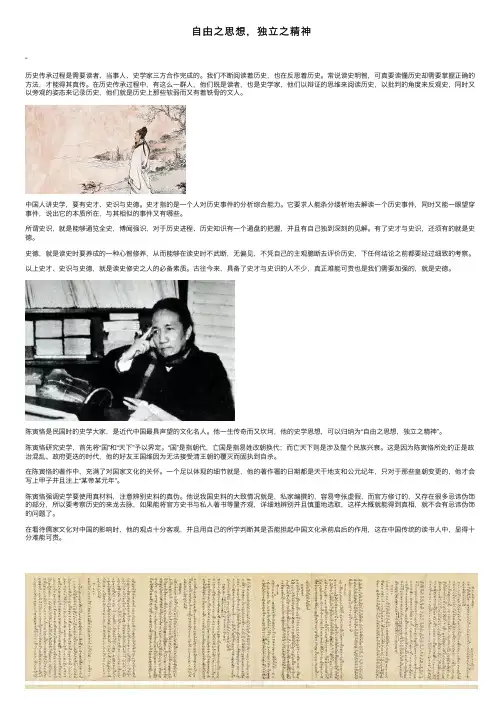

陈寅恪是民国时的史学⼤家,是近代中国最具声望的⽂化名⼈。

他⼀⽣传奇⽽⼜坎坷,他的史学思想,可以归纳为“⾃由之思想,独⽴之精神”。

陈寅恪研究史学,⾸先将“国”和“天下”予以界定。

“国”是指朝代,亡国是指易姓改朝换代;⽽亡天下则是涉及整个民族兴衰。

这是因为陈寅恪所处的正是政治混乱、政府更迭的时代,他的好友王国维因为⽆法接受清王朝的覆灭⽽固执到⾃杀。

在陈寅恪的著作中,充满了对国家⽂化的关怀。

⼀个⾜以体现的细节就是,他的著作署的⽇期都是天⼲地⽀和公元纪年,只对于那些皇朝变更的,他才会写上甲⼦并且注上“某帝某元年”。

陈寅恪强调史学要使⽤真材料,注意辨别史料的真伪。

他说我国史料的⼤致情况就是,私家编撰的,容易夸张虚假,⽽官⽅修订的,⼜存在很多忌讳伪饰的部分,所以要考察历史的来龙去脉,如果能将官⽅史书与私⼈著书等量齐观,详细地辨别并且慎重地选取,这样⼤概就能得到真相,就不会有忌讳伪饰的问题了。

关于陈寅恪演讲稿各位同学,老师们,大家下午好!今天,我想和大家一起来回顾和学习陈寅恪先生的学术成就与学术精神。

陈寅恪先生是20世纪中国最杰出的学者之一,他对中国历史学科的发展做出了卓越的贡献。

陈寅恪先生一生治学严谨,学术造诣极深。

他最擅长中国古代政治制度、文化变迁等领域的研究。

陈先生提出的“车马倒置说”“二程时代说”等观点对研究古代史学具有重要参考价值。

他还善长历史地理学研究,开创了中国古代地理研究的新局面。

陈先生还注意将文学、艺术、宗教等视角融入历史研究,开拓了多学科综合研究的新路径。

在学术精神方面,陈先生课风纯正、治学严谨,教导后学“宁拙毋巧,宁笨毋圆”。

他认为学者应该具备“诚意敬虑”的学风,避免做表面文章。

陈先生也十分重视中西文化交流,提出“容纳”的观点,认为应该吸收世界文化精华。

这些学术精神对我们今天仍具有重要借鉴作用。

陈先生一生坎坷,但他不畏权威,独立思考,勇于创新。

新文化运动时,他敢于批评传统学术,并接受西方学术,展现出开拓精神。

在抗战时期,他怀揣学术理想,选择迁居西南腹地,不畏艰苦继续著作。

这种独立人格和学术自由的精神,也值得我们学习。

最后,我想说,陈先生卓越的学术成就源于他刻苦钻研的学风。

他常年坚持观摩研读,对古籍进行考订。

陈先生说过,读书百遍其义自见,我们必须持之以恒地学习,才能真正领悟学问精髓。

这种勤奋好学的精神,同样值得我们在学习中予以践行。

同学们,学习先贤求实创新、严谨治学的学术精神,是我们走向学术高峰最重要的素质。

让我们从陈寅恪先生的学术成就中汲取智慧和力量,在未来的学习生涯中不懈努力,争取做一个有理想、有学识、有格调的shortcut欣奋进取的青年人!谢谢大家!让我们共同学习,在学术的道路上不断前行!。

高考作文素材“民国学人风度”多维解读与运用【素材一】陈寅恪——独立之思想,自由之精神陈寅恪海外留学18年,既未获得学士学位,也没有可以炫耀的博士桂冠,但这并不阻碍他成为名闻遐迩的学者。

他享有“盖世奇才”的美誉,精通近20个国家的语言,在语言学、史学、佛学等多领域都有极高的造诣。

“文革”时成为“孤独销魂人”,含冤离世。

没有博士头衔的陈寅恪,却被称为清华园中的“活字典”“教授的教授”。

36岁即和王国维、梁启超、赵元任出任清华国学探讨院四大导师。

陈寅恪上课有“三不讲”,幽默风趣,听课的教授远比学生多。

先生具有独立之人格、自由之精神,不吃日军面粉,拒绝台湾供应的优厚待遇。

在大灾难面前,陈寅恪始终恪守着民族的史学传统:“国可以亡,史不行断,只要还有人在书写她的历史,这个民族的文化就绵延不绝。

”在严酷的抗战环境中,陈寅恪坚韧地为后世留下了他对中国唐代历史的系统探讨。

“家亡国破此身留,客馆春寒却似秋”,在几乎没有参考书籍的状况下,陈寅恪撰写了两部不朽的中古史名著——《隋唐制度渊源略论稿》和《唐代政治史述论稿》。

在国际汉学界具有广泛影响的《剑桥中国史》提到陈寅恪时,赐予了异乎寻常的褒奖:“说明这一时期政治和制度史的其次个大贡献是宏大的中国史学家陈寅恪做出的,他提出的关于唐代政治和制度的观点,远比以往发表的任何观点扎实、严谨和令人信服。

”建国后沉醉于学术探讨的陈寅恪,拒绝出任中国科学院历史探讨所二所所长一职。

他说:“我的思想、我的主见完全见于我所写的王国维纪念碑的碑文中。

”陈寅恪在碑文中表达了这样的思想:读书治学,只有摆脱了世俗概念的桎梏,真理才能得以发扬。

陈寅恪认为,包括他和王国维在内的任何人,在学术上都会有错,可以商议和争辩,但假如没有独立的精神、自由的意志,就不能发扬真理,就不能探讨学术。

在这个意义上,他说:“我要请的人、要带的徒弟,都要有自由思想、独立精神,不是这样,即不是我的学生。

”晚年双目失明的陈寅恪耗费整整10年时间完成85万字的巨著《柳如是别传》,这部“痛哭古人,留赠来者”的书,展示了百年中国的一位高校者的大手笔。

独立之精神

“独立之精神,自由之思想”如石破天惊般划亮智慧的夜空,这

是当前浮躁社会所缺乏的一种精神,寻探这句话的出处,是1929年

陈寅恪先生在给国学大师王国维《海宁王静安先生纪念碑铭》中写下

照耀千古的名文:

先生之著述,或有时而不章;先生之学说,或有时而可商;惟此

独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。

陈寅恪最精辟的十句话1. “独立之精神,自由之思想。

”这简直就是陈寅恪先生的灵魂呐喊啊!就好比在一片混沌中点亮的明灯,指引着我们去追求真正的自我。

想想看,在面对各种压力和束缚时,我们是不是更应该坚守这种精神呢?2. “凡一种文化值衰落之时,为此文化所化之人,必感苦痛。

”哎呀呀,这话说得太深刻了!就像一个民族文化面临困境时,那些深受其影响的人内心该有多煎熬啊。

比如当传统文化渐渐被淡忘,那些热爱它的人得多难受啊!3. “书上有的不讲,别人讲过的不讲,自己讲过的也不讲。

”哇塞,这是多么独特的教学理念呀!这不就像一个厨师只做别人没做过的菜,只展现自己独一无二的厨艺嘛,真的太牛了!4. “考博士并不难,但两三年内被一专题束缚住,就没有时间学其他知识了。

”可不是嘛!这就好像被一根绳子捆住了手脚,想蹦跶都蹦跶不起来呀,还是得有更广阔的视野才行呢!5. “华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

”哇哦,这真的让人惊叹啊!就如同攀登高峰,终于在宋朝时到达了顶点,那是多么辉煌的景象啊。

想想宋代的文学、艺术,可不就是最好的证明嘛!6. “前人讲过的,我不讲;近人讲过的,我不讲;外国人讲过的,我不讲;我自己过去讲过的,也不讲。

现在只讲未曾有人讲过的。

”我的天,这是何等的气魄呀!就好像在知识的海洋中开辟新航道,只走别人没走过的路,太厉害了吧!7. “士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬。

”哎呀呀,读书治学不就是这样嘛!就像挣脱枷锁,让真理的光芒尽情释放,这是多么有意义的事情啊。

8. “研究学术,最主要的是要具有自由的意志和独立的精神。

”这真的太对啦!就如同鸟儿要有自由的翅膀才能高飞,学术也需要自由和独立才能绽放光芒啊,大家说是不是?9. “唯此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。

”哇,这简直是永恒的真理啊!就好像星星永远闪耀在天空,这种精神和思想也会永远流传下去呀。

10. “好鸟难同命,芳莲寡并头。

水寒荐读:独立之精神,自由之思想2019年第八期(总第8期)本公众号定位为“荐读经典短篇,传播深邃思想”。

每周分享一到两次经典短篇给各位读者。

文末附“水寒说”,谈及推荐理由。

想要看原创的谈教育及传统文化方面的文章,请关注原创公号“水寒说语文”。

清华大学王观堂先生纪念碑铭陈寅恪海宁王先生自沉后二年,清华研究院同人咸怀思不能自已。

其弟子受先生之陶冶煦育者有年,尤思有以永其念。

佥①曰,宜铭之贞珉②,以昭示于无竟③。

因以刻石之词命寅恪,数辞不获已,谨举先生之志事,以普告天下后世。

其词曰:士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛④之桎梏⑤,真理因得以发扬。

思想而不自由,毋宁死耳。

斯古今仁圣所同殉之精义,夫岂庸鄙⑥之敢望。

先生以一死见其独立自由之意志,非所论于一人之恩怨,一姓之兴亡。

呜呼树兹石于讲舍,系哀思而不忘。

表哲人之奇节,诉真宰⑦之茫茫。

来世不可知者也,先生之著述,或有时而不章⑧;先生之学说,或有时而可商,惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。

【注释】①佥:都。

②贞珉:石刻碑铭的美称。

③无竟:没有穷尽,没有边际。

④俗谛:世俗观念。

⑤桎梏:脚镣和手铐。

比喻束缚人的东西。

⑥庸鄙:平庸鄙俗。

⑦真宰:宇宙的主宰或自然之性。

⑧章:通“彰”,显扬。

【译文】海宁县王国维先生自沉于颐和园昆明湖两年后,清华国学研究院的同事都对他怀念不已。

他的弟子受到王国维先生的教诲熏陶有些年头了,尤其想要做点什么以永远纪念先生。

大家一致赞成:适宜在美石上刻文,用以展示给后世的人看。

所以,大家推荐陈寅恪撰写碑铭文章,寅恪推辞了几次也不能罢休,所以恭谨地承继先生的遗志,将这个志向告知天下人和后世人。

词文如下:士之读书治学,其目的正是为了使自己脱离世俗观念的束缚,真理也正因此而才能够得以发扬广大。

思想而不自由,则不如去死,这是古今圣贤共同追求的理想,那些平庸鄙琐的人哪里能理解得了呢。

先生以一死来彰显他独立自己的理想,并不是如人们所说,是为了个人的恩怨,国家的灭亡。

陈寅恪:自由思想,独立精神作者:毛永健来源:《中学语文(学生版)》2016年第11期【主题导语】陈寅恪海外留学18年,既未获得学士学位,也没有可以炫耀的博士桂冠,但这并不妨碍他成为闻名遐迩的学者。

他享有“盖世奇才”的美誉,精通近20个国家的语言,在语言学、史学、佛学等多领域都有极高的造诣。

他的整个生命是和学术连在一起,在国难、家恨和个人的坎坷中,为学问付出了一生。

【选文一】没有学位的大师史学大师陈寅恪,毕生没有获得任何学位。

陈寅恪的侄儿陈封雄说:“寅恪叔终其一生连个…学士‟学位都没有。

他在国内的学历是…吴淞复旦公学毕业‟,那时(1909年)复旦公学还不能算正式大学,也不授予学位。

”抗日战争后期,陈封雄曾经问陈寅恪:“您在国外留学十几年,为什么没有得个博士学位?”陈寅恪回答说:“考博士并不难,但两三年内被一个专题束缚住,就没有时间学其他知识了。

”陈寅恪还说,他自20岁到了德国后,就立志要尽量多学几种语言文字。

为此,他把所有时间都用在学知识找资料方面,对于能不能获得学位,并没有放在心上。

类似情况在德国大学里非常普遍,大家认为,“只要能得到知识,有无学位并不重要”。

[解读]陈寅恪是真正求知的人,他不为名誉,不为学位,只为求得真知。

反观现在的一些人,证书、名誉一大堆,却是腹内空空。

真正应了古人那句话:“古之学者为己,今之学者为人。

”【选文二】君子的争与不争陈寅恪学贯中西,通晓30多种文字,但他不屑于考证书,连一张文凭都没有。

梁启超知道他是匹“千里马”,便极力向清华大学校长曹云祥举荐。

最终,清华大学破格聘用这名“高中生”为大学教授。

按理说,陈寅恪从此应该对梁启超感恩戴德才对,但让人感到意外的是,两人在相处中,丝毫看不出陈寅恪对梁启超的“追随”。

相反,他们经常为一些学术问题争吵不休,面红耳赤、怒目相视的场面时有发生。

他们之间的“恩怨”一度被好事者传得沸沸扬扬。

一天上午,梁启超刚上班,同事就递给他一份学报,说:“陈寅恪又要和你干仗了!”梁启超接过学报一看,上面有一篇署名陈寅恪的文章,矛头直指自己。

姓名: XXX 部 门: XX部

YOUR LOGO

Your company name

2 0 X X

陈寅恪励志演讲稿:独立之精神

自由之思想

第 2 页 共 2 页

陈寅恪励志演讲稿:独立之精神 自由之思想

我的思想,我的主张完全见于我所写的王国维纪念碑中。

王国维死后,学生刘节等请我撰文纪念。

当时正值国民党统一时,立碑时间有案可查。

在当时,清华校长是罗家伦,是二陈派去的,众所周知。

我当时是清华研究院导师,认为王国维是近世学术界最主要的人

物,故撰文来昭示天下后世研究学问的人,特别是研究史学的人。

我认为研究学术,最主要的是要具有自由的意志和独立的精神,

所以我说

“士之读书治学,盖将一脱心志于俗谛之桎梏。”

“俗谛”在当时即指三民主义而言。

必须脱掉“俗谛之桎梏”,真理才能发挥,受“俗谛之桎梏”,

没有自由思想,没有独立精神,即不能发扬真理,即不能研究学术。

学说有无错误,这是可以商量的,我对于王国维即是如此。

王国维的学说中,也有错的,如关于蒙古史上的一些问题,我认

为就可以商量。

我的学说也有错误,也可以商量,个人之间的争吵,不必芥蒂。

我、你都应该如此。

我写王国维诗,中间骂了梁任公,给梁任公看,梁任公只笑了笑,

不以为芥蒂。

我对胡适也骂过。但对于独立精神,自由思想,我认为是最重要

的,所以我说

“唯此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共

三光而永光。”

我认为王国维之死,不关与罗振玉之恩怨,不关满清之灭亡,其

第 3 页 共 3 页

一死乃以见其独立自由之意志。

独立精神和自由意志是必须争的,且须以生死力争。

正如词文所示,

“思想而不自由,毋宁死耳。斯古今仁圣同殉之精义,夫岂庸鄙

之敢望。”

一切都是小事,惟此是大事。

碑文中所持之宗旨,至今并未改易。

第 4 页 共 4 页

仅供参考

THANKS

谢谢您的阅览