三系法和两系法杂交水稻

- 格式:docx

- 大小:384.66 KB

- 文档页数:3

崇尚劳动的人物素材以下是一些崇尚劳动的人物素材,他们通过自己的努力和劳动为社会做出了杰出的贡献:1. 袁隆平:中国杂交水稻育种专家,被誉为“杂交水稻之父”。

他致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系。

他的劳动成果不仅使中国水稻产量大幅度提高,而且有助于解决全球粮食短缺问题。

2. 时传祥:他是一位“宁肯一人臭,换来万户香”的掏粪工人。

尽管从事的是被认为最卑微的工作,但他毫无怨言,全心全意地投入其中。

他的劳动精神和职业道德赢得了人们的广泛赞誉,成为全国著名劳动模范。

3. 李素丽:她是一名普通的公交售票员,但她用自己的劳动和热情为乘客提供优质的服务。

她始终坚持“乘客至上”的原则,耐心解答乘客的问题,关心他们的需求。

她的劳动态度和职业精神成为公交行业的典范。

4. 张秉贵:他是一名普通的售货员,但他被誉为“燕京第九景”。

他以“为人民服务”为一身,在平凡的岗位上练就了令人称奇的“一抓准”、“一口清”技艺和“一团火”的服务精神。

他的劳动成果不仅为商业行业树立了标杆,也为全社会树立了榜样。

5. 李国平:全国劳动模范,他在工作中始终秉持着“工匠精神”,对待每一个细节都精益求精。

他的劳动成果在行业内享有很高的声誉,为国家的科技发展做出了重要贡献。

6. 赵梦桃:她是新中国纺织战线的一面红旗。

作为西北国棉一厂细纱挡车工,她刻苦钻研技术,创造了一套先进的清洁检查操作法,并在陕西省全面推广。

她的劳动精神和创新精神为纺织行业的发展注入了新的活力。

7. 邓小岚:她是一位致力于乡村教育和文化振兴的志愿者。

她放弃城市的优越生活,扎根乡村,通过劳动和智慧为乡村孩子们创造更好的教育环境。

她的劳动成果不仅改变了乡村孩子们的命运,也为乡村文化的传承和发展做出了重要贡献。

这些人物素材展示了不同行业和领域中的劳动精神和劳动成果,他们用自己的实际行动诠释了劳动的价值和意义。

杂交水稻之父的手抄报袁隆平,杂交水稻之父。

中国工程院院士,“杂交水稻之父”。

袁隆平,1940年1月4日出生于湖南长沙。

1958年毕业于长沙农校。

他是我国著名的杂交水稻专家,“两系法选育方法”和“三系法育种方法”理论的创立者,被誉为“中国杂交水稻之父”。

他曾说:"人和种子的关系就像人和房子的关系。

"在长期从事稻作科学研究工作的同时,袁隆平始终保持着高度责任心,不断探索和研究新方法,并致力于推广农业新技术和开发利用高科技农业资源、发展生态农业、保护资源等问题的探索和实践。

他认为:“国家之强盛,要有高素质科技人才作为支撑;民族未来之希望,要有科学普及为基础;农民致富之关键,要有良种良法为依托。

”一、杂交水稻的起源杂交水稻是由袁隆平院士带领的杂交技术团队历经10年的不懈努力,于2011年育成世界首例双季籼型杂交水稻,实现了中国人20多年来的梦想。

这一重大成果,使我国稻谷产量提高了15%以上,为中国农民增收和国家粮食安全作出了重大贡献。

杂交水稻从提出到实现,经历了一个漫长而艰难的过程。

杂交水稻是以雄性不育为基础、具有两个不同基因类型的水稻新品种。

它由袁隆平院士于1994年提出并创建。

这一新思路、新理论,解决了制约我国粮食生产发展和世界粮食安全面临的重大技术难题。

其成果不仅打破了水稻育种长期由外国垄断的局面,还在理论和实践上都有重大创新和突破,标志着我国在世界水稻研究领域占据一席之地。

从1994年至今,袁隆平院士领导的团队育成了20多个品种,种植面积达到2亿亩以上;累计推广面积超过15亿亩以上,增产稻谷600亿公斤以上(2017年)。

1、杂交水稻的发明人是谁?杂交水稻的发明人是谁?袁隆平,男,汉族,1930年9月出生于湖南省安乡县(现属于湘乡市),中国工程院院士。

1962年毕业于西南农学院(现西南农业大学)。

1966年-1979年任职于湖南安乡县农科所;1995年退休后被聘为国家杂交水稻工程技术研究中心名誉主任、湖南省政协副主席、中国工程院院士。

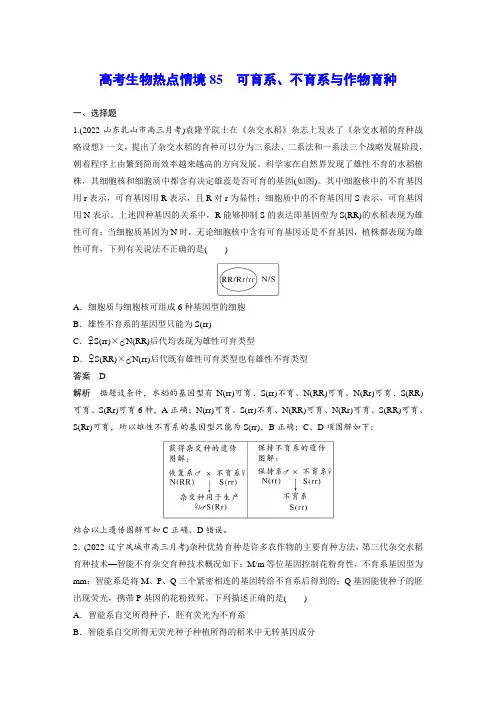

高考生物热点情境85可育系、不育系与作物育种一、选择题1.(2022·山东乳山市高三月考)袁隆平院士在《杂交水稻》杂志上发表了《杂交水稻的育种战略设想》一文,提出了杂交水稻的育种可以分为三系法、二系法和一系法三个战略发展阶段,朝着程序上由繁到简而效率越来越高的方向发展。

科学家在自然界发现了雄性不育的水稻植株,其细胞核和细胞质中都含有决定雄蕊是否可育的基因(如图)。

其中细胞核中的不育基因用r表示,可育基因用R表示,且R对r为显性;细胞质中的不育基因用S表示,可育基因用N表示。

上述四种基因的关系中,R能够抑制S的表达即基因型为S(RR)的水稻表现为雄性可育;当细胞质基因为N时,无论细胞核中含有可育基因还是不育基因,植株都表现为雄性可育,下列有关说法不正确的是()A.细胞质与细胞核可组成6种基因型的细胞B.雄性不育系的基因型只能为S(rr)C.♀S(rr)×♂N(RR)后代均表现为雄性可育类型D.♀S(RR)×♂N(rr)后代既有雄性可育类型也有雄性不育类型答案 D解析据题设条件,水稻的基因型有N(rr)可育、S(rr)不育、N(RR)可育、N(Rr)可育、S(RR)可育、S(Rr)可育6种,A正确;N(rr)可育、S(rr)不育、N(RR)可育、N(Rr)可育、S(RR)可育、S(Rr)可育,所以雄性不育系的基因型只能为S(rr),B正确;C、D项图解如下:结合以上遗传图解可知C正确、D错误。

2.(2022·辽宁凤城市高三月考)杂种优势育种是许多农作物的主要育种方法,第三代杂交水稻育种技术—智能不育杂交育种技术概况如下:M/m等位基因控制花粉育性,不育系基因型为mm;智能系是将M、P、Q三个紧密相连的基因转给不育系后得到的;Q基因能使种子的胚出现荧光,携带P基因的花粉致死。

下列描述正确的是()A.智能系自交所得种子,胚有荧光为不育系B.智能系自交所得无荧光种子种植所得的稻米中无转基因成分C.智能系自交所得种子3/4有荧光,1/4无荧光D.智能系的花粉离体培养再经染色体加倍所得的品种与智能系相同答案 B解析智能系自交所得的种子,胚有荧光,说明其中含有Q基因,而且含有Q基因就一定含有M基因,因此胚有荧光为可育系,A错误;智能系自交所得无荧光种子,说明其不含有Q 基因,即也不含有M、P基因,稻米中无转基因成分,B正确;若M、P、Q三个基因一起整合到m所在染色体上,其产生MPQm和m这两种配子,自交后,由于携带P基因的花粉致死,则自交后代基因型为MPQmm和mm两种,即有荧光∶无荧光=1∶1;若M、P、Q 三个基因一起整合到其他染色体上,其产生MPQm和Om两种配子,自交时,携带P基因的花粉致死,则自交后代基因型为MPQOmm和OOmm两种,有荧光∶无荧光=1∶1,C错误;由于携带P基因的花粉致死,所以智能系的花粉离体培养再经染色体加倍所得的品种与智能系不相同,即得到的是不育系,D错误。

为祖国振兴而奋斗的人物事迹

为祖国振兴而奋斗的人物事迹有很多,以下是一些例子:

1. 袁隆平:中国杂交水稻育种专家,被誉为“杂交水稻之父”。

他致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系。

他为中国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给作出了杰出贡献。

2. 钟南山:中国工程院院士,著名呼吸病学学家。

他长期致力于重大呼吸道传染病及慢性呼吸系统疾病的研究、预防与治疗,成果丰硕,成绩突出。

新冠肺炎疫情发生后,他敢医敢言,勇于担当,提出的防控策略和防治措施挽救了无数生命。

他们用自己的汗水和努力为祖国的繁荣和发展作出了重要贡献,让我们感受到了爱国主义的伟大力量。

三系法、两系法和一系法作物育种的原理解读三系法、两系法和一系法作物育种是现代农业育种中的重要手段,它们通过不同的技术手段,旨在提高作物的产量、品质和适应性。

三系法作物育种,是一种比较经典的育种方法。

它主要是利用杂交优势,通过将两个不同品种的遗传物质进行重组,创造出具有优良性状的新的作物品种。

这种方法的关键在于将母本转育成不育系,这样就能够利用雄性不育性进行制种,避免了人工去雄的繁琐操作,提高了制种的效率。

同时,三系法也需要保持系的存在,以维持不育系的繁殖。

因此,三系法的优点在于能够快速地创造出具有优良性状的新的作物品种,并且制种效率高,但在实际操作中需要严格控制亲本的遗传背景,以保证杂交后代的稳定性和一致性。

两系法作物育种,则是一种比较新的育种方法。

它主要是利用基因工程技术,将一个特定的基因导入到作物的细胞中,从而创造出具有优良性状的新的作物品种。

这种方法的关键在于找到一个与目标性状相关的基因,并且将它导入到作物的细胞中。

通过基因工程技术,可以在短时间内创造出具有优良性状的新的作物品种,并且可以通过分子标记等技术手段进行快速的鉴定和筛选。

因此,两系法的优点在于能够在短时间内创造出具有优良性状的新的作物品种,并且可以利用分子标记等技术手段进行快速的鉴定和筛选。

但是,基因工程技术的应用需要严格控制安全性和伦理问题,同时也需要考虑到基因改造作物的长期影响和环境安全性等问题。

一系法作物育种,则是一种比较特殊的育种方法。

它主要是利用无融合生殖技术,通过诱导作物的无融合生殖,生产出与常规种子相同的新型杂交种子。

这种方法的关键在于找到一个具有无融合生殖能力的母本,并且通过特定的技术手段诱导其产生无融合生殖。

一系法的优点在于能够生产出与常规种子相同的新型杂交种子,省去了常规杂交种子生产中的繁琐制种操作。

但是,一系法的技术难度较大,需要严格控制无融合生殖的诱导条件和技术参数,同时也需要考虑到无融合生殖作物的遗传稳定性和环境安全性等问题。

第一章杂交水稻基础知识一、水稻杂种优势利用的历史●1926 美国琼斯提出水稻具有杂种优势,引起各国科学家重视,并探讨水稻杂种优势表现。

●1958-1968年日本育成水稻雄性不育系,但未能在生产上利用。

●1964年袁隆平院士在水稻大田发现水稻天然杂交株的杂种优势,设想“三系法”利用水稻的杂种优势,开始在自然变异中寻找水稻雄性不育株培育不育系。

●1966年在《科学通报》上发表《水稻的雄性不孕性研究》,提出“三系法”利用水稻杂种优势的设想。

得到国家科委的重视,到1970年夏培育出C、D系统水稻不育系,但始终没有找到完全保持雄性不育的材料,而无实际使用价值。

●1970年冬李必湖等在三亚发现野生稻败育株,简称“野败”(奇迹之一)。

●1972年利用“野败”与长江中下游的早籼稻多代回交培育出雄性不育系与雄性不育保持系。

长江中下游的早籼品种大多对“野败”具有很好的雄性不育保持特性(奇迹之二)。

●1973年用已选育不育系与东南亚的籼稻品种测交筛选出雄性不育恢复系,成功地实现“三系”配套,开始探讨杂交稻制种技术。

东南亚的籼稻品种对“野败”具有很好的雄性不育恢复力(奇迹之三)。

●1978年按行政区划全面恢复和建立国家、省、地、市、县级种子公司,作为政府事业单位承担杂交稻种子生产、销售和管理,杂交水稻种子的经营进入一个半计划经济管理阶段,建立了较完善的杂交水稻种子繁育体系,有力地推动了杂交水稻种子生产技术的研究和应用,从而实现了杂交水稻的快速推广。

●杂交水稻种子繁育体系发展过程:1976年“所提、场繁、县制或社制”1979年“地提、县繁、县制”1982年“省提、地繁、县制”1996年“省提、省繁、基地制”2000年后,《种子法》出台,建立市场经济体制下以公司为主体的杂交种子繁育和销售体系。

●1986年袁隆平院士发表《杂交水稻的育种战略设想》,提出水稻杂种优势利用的三个发展阶段和三种利用方法:A.三系法为主的品种间杂种优势利用;B.两系法为主的亚种间杂种优势利用;C.一系法或转基因技术的远缘杂种优势利用。

新中国成立以后农业方面的伟人例子袁隆平是我国研究与发展杂交水稻的开创者,也是世界上第一个成功地利用水稻杂种优势的科学家,被誉为“杂交水稻之父”。

2019年9月29日,在新中国成立70周年前夕,袁隆平等8人获颁“共和国勋章”。

颁奖词这样评价袁隆平:他一生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系,为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给作出杰出贡献。

袁隆平生于1930年9月,那是一个动荡的时代,他从小跟着家人过着颠沛流离的逃难生活。

新中国成立前,袁隆平亲眼见到倒在路边的饿殍,十分痛心。

1953年,从西南农学院遗传育种专业毕业后,袁隆平被分配到湖南安江农校工作。

作为新中国培养出来的第一代学农大学生,袁隆平立誓要解决粮食短缺问题,不让老百姓挨饿。

1964年,袁隆平开始研究杂交水稻。

1966年,袁隆平发表论文《水稻的雄性不孕性》,拉开中国杂交水稻研究的序幕后。

此后,他与学生李必湖、尹华奇成立“三人科研小组”,开始了水稻雄性不孕选育计划。

1970年,在海南发现的一株花粉败育野生稻,打开了杂交水稻研究突破口。

袁隆平给这株野生稻取名为“野败”。

1973年,在第二次全国杂交水稻科研协作会上,袁隆平正式宣布籼型杂交水稻三系配套成功,水稻杂交优势利用研究取得了重大突破,让粮食亩产量开始发生质的飞跃。

1986年,袁隆平正式提出杂交水稻育种战略:由“三系法”向“两系法”,再到“一系法”,即在程序上朝着由繁到简但效率更高的方向发展。

经过多年努力,“两系法”获得成功,它保证了我国在杂交水稻研究领域的世界领先地位。

上世纪90年代,美国经济学家布朗向世界发出“谁来养活中国”的疑问。

在此背景下,我国提出了超级稻育种计划,袁隆平领衔的科研团队接连攻破水稻超高产育种难题,超级稻亩产700公斤、800公斤、900公斤、1000公斤和1100公斤的五期目标已全部完成,一次次刷新着世界纪录。

育种学各论水稻一、名词解释雄性不育系:具有雄性不育特性(花粉败育)的品系或者自交系——S(rr)保持系:其花粉给不育系授粉,后代具有保持其雄性不育特性的品系或者自交系——N(rr)。

恢复系:其花粉给不育系授粉后代正常的品系或者自交系——N(RR)、S(RR)。

两系法杂交水稻:由光温敏核不育系和恢复系培育成的杂交水稻称作两系法杂交水稻。

光温敏核不育系,恢复系三系杂交水稻:由三系的不育系和保持系制备的不育系和恢复系杂交制成杂交种水稻。

原生质体:是指没有细胞壁的、裸露的、具有生命力的原生质团。

植物细胞的全能性:是指每一个植株细胞经过脱分化形成愈伤组织再经再分化形成植株。

水稻三性:是指水稻的感温性、感光性、基本营养生长性。

感温性:在光照长度基本相同的条件下,随着温度的提高,抽穗期相应提早的现象,称作水稻品种对温度的反应特性。

感光性:在温度基本相同的条件下,随着光照长度的缩短,抽穗期相应提早,称为水稻品种对日长的反应特性,也称作感光性。

基本营养性:品种在不同的温度和不同的光照条件下,其播种到出穗的日数表现出相对的稳定,称为基本营养生长性。

绿色超级稻:具有抗主要病虫害,水分、养分高效吸收和利用的优质高产水稻。

原位保存:在野生稻原始生态环境下,采用一定的设施,人为地就地保存和保护野生稻种资。

异位保存:将野生稻搬到新的地点进行种植保存的方式。

离体保存:采集种子和植株部分在人工控制条件下保存种质。

垩白率:垩白粒占供试米粒数的百分比。

垩白大小:垩白投影面积占整个米粒投影面积的百分比。

垩白度:垩白率和垩白大小的乘积。

质核互作不育性:指的是雄性不育性由细胞核基因和细胞质基因共同控制的雄性不育类型。

光温敏核不育水稻:指由于受和基因的控制对温度和光照长度反应敏感,在长日照条件下表现出雄性不育特性的水稻植株。

水稻广亲和性:指一些中间型水稻材料,与籼稻和粳稻杂交,F1都能正常结实。

具有这种特性的品种,称为广亲和品种。

控制广亲和性的基因,称为广亲和基因。

实验十三杂交水稻繁种制种技术一、实验目的1.熟悉杂交水稻繁殖制种的基本原理及主要技术环节。

2.初步掌握杂交水稻繁殖制种的技术和方法二、内容说明杂种优势利用在自花授粉作物中以杂交水稻的选育推广最为突出,主要有三种类型:①三系法杂交稻。

②两系法杂交稻。

③化杀法杂交稻。

目前主要应用推广的是“三系法”杂交稻繁殖制种技术。

杂交水稻“三系法”是指雄性不育系、雄性不育保持系和雄性不育恢复系。

优良不育系的不育性稳定,不育度和不育株率达100%,其雄性不育性不因多代繁殖和温度等环境影响而出现自交结实;可恢复性好,配合力强,较易配组出强优势组合;花器发达,开花习性好,表现开颖角度大,持续时间长,柱头大而外露率高;穗不包颈或包颈轻等。

保持系实质上是不育系的同核异质类型。

保持系除雄性可育外,其他性状均与不育系十分相似。

优良的保持系应具有良好的保持雄性不育系的不育性和较好的丰产性,性状整齐一致,花药发达,花粉量多。

优良恢复系应具有如下特点:恢复性能强,与不育系配制的杂交种结实率高,性状稳定,配合力好;具有较好的农艺性状,抗逆性较强和稻米品质优良;开花习性良好,花期长,花时不过早,花粉量多。

目前对三系杂交稻的恢复系选育有测交筛选和杂交选育以及辐射诱变等方法。

“三系法”制种就是在一定隔离区内,将不育系与保持系相间种植,让保持系给不育系授粉,即繁殖得到雄性不育系;在另一隔离区内,用不育系与恢复系杂交,即得到可供生产上使用的杂交一代种子(F1)。

为保持F1代杂种优势,必须年年制种。

保持系和恢复系可分别设隔离区繁殖。

也可在上述两个隔离区内通过自交繁殖自身种子。

杂交水稻“三系”制种在开花时,对气候条件的要求比较严格。

籼型杂交稻开花一般在日平均气温24~28℃,开花时气温28~32℃,相对湿度70~80%,昼夜温差10℃左右,日照充足,有微风的条件下,开花正常,异交结实率高。

当日最高温度高于35℃,最低温度低于24℃,或日平均温度低于22℃,开花时穗层气温26℃以下,昼夜温差过大,田间相对湿度低于65%或高于90%,对开花、散粉和异交结实都有明显的不利影响。

两系法杂交水稻育种:生态遗传雄性不育两系杂种的定义指利用生态遗传雄性不育现象,在可育条件下自交繁殖不育系(母本)种子,在不育条件下与父本异交生产杂交一代种子的方法叫两系法,所生产的杂交种子叫做生态遗传不育两系杂种。

生态遗传雄性不育两系杂种的优点:获得生态遗传雄性不育系比获得细胞质雄性不育系容易得多;不受恢保关系的限制,易于选到强优组合;易于制种,F1的成本较三系低。

两系法杂交稻育种育性转换临界光长:指光敏不育作物雄性由可育转换为不育或由不育转换为可育的起点日长。

在临界光长条件下,光敏不育作物处于雄性可育与雄性不育交替期,表现为可育与不育共存,即部分可育,部分不育。

育性转换临界温度:指温敏不育作物雄性由可育转换为不育或由不育转换为可育的起点温度。

在临界温度条件下,温敏不育作物表现为可育与不育共存,即部分可育,部分不育。

光敏不育植物:雄性育性转换受日长、光质等制约,与温度或其他因素无关或关系不大。

又可再分为长日不育作物(水稻农垦58S)和短日不育作物(小麦ES-7)-育性变化最稳定,最有利用价值。

温敏不育植物:雄性育性转换受温度制约,与光照无关或关系不大。

又可再分为低温不育作物和高温不育作物-温度变化不稳定,只有育性转换临界温度较低或较高的(深不育)类型才有利用价值。

光温敏不育植物:雄性育性转换主要受日长制约,也受温度影响的生态遗传型雄性不育作物。

温光敏不育植物:雄性育性转换主要受温度制约,也受光照影响的生态遗传型雄性不育作物。

优良光(温)敏核不育系的标准是:群体1000株以上,性状整齐一致,不育期不育株率100%,不育度99.5%,育性转换明显,不育时期连续30d以上,可育期的结实率30%以上,异交结实率不低于V20A或珍籼97A。

水稻光敏核不育材料:长日照条件下为不育(>14h,制种);短日照条件下为可育(<13.75h,繁种)。

水稻温敏核不育材料:>28℃,不育;<23-24℃育性转为正常。

生物技术在水稻遗传育种上的应用:花药培养:体细胞无性系变异:植物组织培养的再生植株中存在广泛的遗传变异。

两系法杂交水稻中国种稻,历史最久远。

60年代的矮秆育种,使我国水稻产量提高了30%, 70年代培育成功的三系杂交水稻又比矮秆水稻产量提高20%。

这是我国水稻科技革命的两次重大飞跃。

但80年代以来我国水稻的产量就好象停止生长的竹笋,始终处于稳定格局,亩产在450公斤左右徘徊。

土地资源没有扩大,而我国的人口一天也没有停止增长,怎样才能保证我国60%以稻米为主食的人口有饭吃,90年代科学家终于发明了新的提高水稻产量、质量的方法,这就是两系法杂交水稻。

两系法杂交稻是利用光温敏不育系水稻为基本材料培育的。

光温敏不育系水稻非常神奇,他的生育能力是随着光和温度的变化而达到一系两用的目标。

具体地说:这种水稻在夏季,长日照、高温下,表现为雄性不育,这时所有正常品种都能和他生育,生产杂交种子,这个种子就是两系杂交水稻的种子。

这种光温敏不育系水稻在秋季、短日照、低温下又变成了正常的水稻,自己繁殖自己,也就是自己接种。

因为水稻是属于雌雄同花的自花授粉植物。

这种杂交水稻因为只有不育系(母本)、和恢复系(父本)、而不需要保持系(中间体),所以称两系法杂交水稻。

两系稻最大的优点,就是父本、母本之间是自由恋爱,直到相中自己最称心的那一位,而三系稻它必须经过(保持系)也就是媒人牵线,父母做主才能结合,而不管双方品种是否优良、是否般配,所以自由恋爱成婚的两系稻就比包办婚姻的三系稻的婚姻质量更好,品质更优,产量更高。

国家863计划已把它作为提高我国水稻产量、改良品质和增强抗病虫性的主要途径。

目前育种家培育出的27个产量高、品质优、抗病虫性强的两系杂交水稻新组合,已在全国种植,累计推广面积6000万亩以上,产量比常规水稻提高20%以上,累计增产稻谷40多亿公斤。

到21世纪30年代,我国人口将达到16亿,要保证未来粮食供给平衡,唯有提高单位面积产量。

科学家们正在运用两系法培育超级杂交水稻,其单位面积产量将比现有杂交水稻提高20%以上。

21世纪的两系杂交水稻,将具有更丰富的营养,稻米中含有维生素、铁等有利于人体健康的物质。

三系法和两系法杂交水稻

杂交水稻指选用两个在遗传上有一定差异,同时它们的优良性状又能互补的水稻品种,进行杂交,生产具有杂种优势的第一代杂交种,用于生产,这就是杂交水稻。

目前,水稻杂种优势的利用分为两个技术途径,一是以核质互作

花粉不育为技术核心的“三系法”杂交技术,二是以受自然光周期、温度调控的光温敏核不育为技术核心的“两系法”杂交技术。

杂交水稻产生的原理:

杂种优势是杂合体在一种或多种性状上优于两个亲本的现象,例如,不同品系、不同品种、甚至不同种属间进行杂交所得到的杂种一代往往比它的双亲表现更强大的生长速率和代谢功能,从而导致器官发达、体型增大、产量提高,或者表现在抗病、抗虫、抗逆力、成活力、生殖力、生存力等的提高。

这是生物界普遍存在的现象。

水稻具有明显的杂种优势现象,主要表现在生长旺盛,根系发达,穗大粒多,抗逆性强等方面。

但是,水稻属自花授粉植物,雌雄蕊着生在同一朵颖花里,由于颖花很小,而且每朵花只结一粒种子,因此很难用人工去雄杂交的方法来生产大量的第一代杂变种子,所以长期以来水稻的杂种优势未能得到应用。

杂交水稻是通过不同稻种相互杂交产生的,而水稻是自花授粉作物,对配制杂交种子不利。

要进行两个不同稻种杂交,先要把一个品种的雄蕊进行人工去雄或杀死,然后将另一品种的雄蕊花粉授给去雄的品种,这样才不会出现去雄品种自花授粉的假杂交水稻。

可是,如果技术人员用人工方法在数以万计的水稻花朵上进行去雄授粉的话,工作量极大,实际并不可能解决生产的大量用种。

因此,研究培育出一种水稻做母本,这种母本有特殊的个性,它的雄蕊瘦小退化,花药干瘪畸形。

靠自己的花粉不能受精结籽。

三系杂交水稻培育

三系杂交水稻:是指雄性不育系、保持系和恢复系三系配套育种,不育系为生产大量杂交种子提供了可能性,借助保持系来繁殖不育系,用恢复系给不育系授粉来生产雄性恢复且有优势的杂交稻。

雄性不育系:是一种雄性退化(主要是花粉退化)但雌蕊正常的母水稻,由于花粉无力生活,不能自花授粉结实,只有依靠外来花粉才能受精结实。

因此,借助这种母水稻作为遗传工具,通过人工辅助授粉的办法,就能大量生产杂交种子。

保持系:是一种正常的水稻品种,它的特殊功能是用它的花粉授给不育系后,所产生后代,仍然是雄性不育的。

因此,借助保持系,不育系就能一代一代地繁殖下去。

恢复系:是一种正常的水稻品种,它的特殊功能是用它的花粉授给不育系所产生的杂交种雄性恢复正常,能自交结实,如果该杂交种有优势的话,就可用于生产。

要在生产上有效利用水稻杂种优势,首先必须选育出雄性不育系(如图)。

核基因:可育基因R对不育基因r为显性。

质基因:可育基因为N,不育基因为S。

水稻中最早在生产上应用的雄性不育系属核质互作不育,所谓“三系法”中的三系就是指核质互作雄性不育系、保持系和恢复系。

“三系法”杂种优势利用的技术途径是:利用核质互作雄性不育系为母本、以保持系为父本批量化繁殖仍保持不育特性的种子,用不育系为母本、以恢复系为父本大规模生产恢复花粉可育性且具杂种优势的杂交种子,该杂交种子用于生产杂交稻(如图)。

两系杂交水稻培育

“两系法”杂交育种技术的基本原理是:同一水稻株系,在一定条件下花粉可育,利用其可育性繁殖不育系种子;在另一特定条件下花粉不育,利用其不育性与父本杂交,制备杂交种子(如图)。

研究证明,光温敏不育材料在长日高温条件下不育,在短日低温条件下可育,改变光温度条件即可实现不育系的繁殖或制备杂交种子,大大简化了育种的流程。

两系杂交育种技术具有显著的优点:

(1)不育性受隐性核基因控制,不受恢保关系的约束,较易于快速培育出新不育系,易于开展杂交水稻有利性状的聚合育种,拓宽了资源利用范围,提高了选育不同生态类型高产、优质、多抗组合的机率。

(2)避免了“三系法”雄性不育细胞质单一化的潜在危害和对某些经济性状的负效应。

(3)一系两用,简化了种子生产程序。