苗族婚姻习俗的法律考察(一)

- 格式:docx

- 大小:14.35 KB

- 文档页数:2

宣恩苗族婚姻习俗:44宣恩苗族婚姻习俗宣恩苗族曾经经历过自由恋爱阶段。

在这时期,男女青年通过生产劳动、社交往来、喜庆集会、对歌传情、以歌为媒,通过接触了解,产生爱情,成为夫妻,充分享受了恋爱和婚姻的自主权。

随着封建礼教的影响,及与其它民族的交错居住和交往,出现了父母之命、媒约之言的包办婚姻。

在包办婚姻的影响下,产生了姑表婚、兄亡收嫂、弟亡圆房之俗,直至建国前才逐步消失。

苗族实行一夫一妻制。

实行本民族内部通婚,即族内婚,至今小茅坡营有此遗俗。

现保持苗族婚俗的主要在高罗乡的小茅坡营、苗寨、杨柳池、麻阳寨、沙道沟镇的木龙寨等地,高罗小茅坡营较为突出。

姑舅表婚之俗。

“姑家之女,必嫁舅家之子”。

“姑家女,舅家娶”。

如舅家无子,姑家之女自嫁,亦须征得舅家同意,还要给舅家送丰厚的彩礼。

这种母权制残存陋俗,深受青年男女的反对,随着社会的发展,它失去了约束力而自行消失,随之产生了父母之命、媒约之言的包办婚。

苗族实行族内通婚,同宗不婚。

为了保持本民族的传统文化,苗放实行族内婚,即本苗族内部能婚,一般不与其它民族结姻。

苗族结姻规矩较多,同姓同宗不通婚。

苗族族内婚,至今仍有遗俗,主要是高罗乡小茅坡营村苗民尤为突出。

小茅坡营建国前至20世纪五十年代,大多实行本民族内部通婚。

该村的龙、冯、石三姓相互通婚,同时,与本村的杨姓、孙姓、高罗苗寨的杨姓等苗族相互通婚。

为了保持苗族的传统文化和特点,使苗语能代代相传,故有“苗家养数子,必有一苗妇”。

现在,随着各民族的交往加深,苗族也和其他民族通婚,而且以“族外婚”较多。

在婚仪礼俗上,苗族有些和其它民族相同,同时有本民族的特点。

改土归流之后,封建包办婚姻大致相同。

一般而言,订亲之前,由媒人说合,媒人三回六转经父母同意后,择佳期,男女双方家整“炮火酒”,俗称“放炮火”,也就是订婚仪式。

放炮火,男女双方整酒接客,收礼品。

放炮火,男方向女方送酒、肉、面、衣物和彩礼,其中包括值钱的银饰品等。

订婚之前,女方及家属还要邀约到男方家看屋场(家庭条件),女方及家属回家男方必有打发(赠送礼物)。

苗女的婚姻观苗族是中国其中一个古老的少数民族,苗女是苗族传统文化中的一个重要组成部分,也被认为是守护苗族文化的守护神。

苗女婚恋观对苗族文化有着深远的影响,是一种重要的文化传统。

这篇文章将讨论苗女婚恋观。

首先,让我们来看看苗女的婚恋观的历史。

苗族的婚恋观可以追溯到2000多年前,当时苗族的婚姻制度是男尊女卑,男性家庭有绝对权威。

在古代,苗族以家庭间缠结联姻和年龄大小结婚为主,苗女在婚恋行为上几乎没有权利。

随着苗族文化的发展,苗女婚恋观也发生了变化。

20世纪60年代后,苗族家庭男女平等的概念开始普及,苗女也开始有发言权,参与到家庭的管理和决策中。

同时,苗族也开始使用自愿的婚恋制度,苗女也拥有择偶的权利。

不仅如此,在苗女婚恋观中,还有一个重要的概念是“尊重女性贞洁”。

苗族认为,女性婚前必须保持贞慧,以保护家庭的和谐和家庭主体的尊严。

女性违反贞洁观念可能会受到家庭的责备,甚至被当作受到责备的对象。

同时,苗族还认为,当一个女孩准备结婚时,必须承担责任,并尊重男性一方。

同时,苗族重视家庭的稳定和家庭人口的健康,认为婚姻是家庭发展的重要原则。

因此,苗族特别重视家庭的继承,家人之间的联系和孩子的健康发育,所以家庭内部婚姻观念也是苗族繁衍生息的重要因素之一。

最后,苗族对婚姻保持切实的调整,强调因婚前夫妻的心理准备而完成婚姻。

苗族认为,婚姻必须从精神上进行,而不仅仅是为了给家庭带来财富和物质财富。

总的来看,苗族的婚恋观是一种以家庭尊严和婚恋合法性为中心的文化传统,认为婚姻是社会关系的一部分,它的重要性可以通过家庭的稳定和孩子的健康发育来体现。

苗女是苗族传统文化的一个重要组成部分,苗族婚恋观保护了苗女的权利,尊重了她们的价值,以及女性贞洁。

苗族贤慧的婚恋观给苗族社会带来了积极的影响,这也是一种古老而又活跃的传统文化。

苗女的婚姻观

“苗女的婚姻观”是指苗族人在婚姻习俗、婚姻行为以及家庭结构方面的观念和行为。

在中国的苗族传统婚姻观念中,男女双方对于婚姻的态度十分认真,并努力尊重彼此的意见和决定。

在苗族的传统文化中,家庭关系是一个很重要的部分,所以婚姻也是一个很重要的事情,所以苗族人民将婚姻定义为一种重大的责任,并将其作为一种社会合作和家庭联谊的重要手段。

苗族婚姻观念认为,婚姻是一种共同生活的安排,男女双方在结婚之前需要进行双方家庭的礼仪仪式,而婚姻是一种相互尊重的行为,男女双方的家庭也有权利通过和平的方式来解决家庭内部的纠纷。

在苗族传统中,夫妻之间的关系是建立在信任和理解基础上的,夫妻间应该互相尊重,互相帮助,并共同实现家庭的稳定发展。

夫妻双方要学会相互包容,在夫妻间分享事物,如家务、工作等,共同分担责任,达成一致,避免家庭矛盾的产生。

苗族人认为,夫妻双方应该共同建立一个家庭,为子女提供安全的环境,并努力培养孩子的社会能力和自立能力。

夫妻双方应该互相支持,建立良好的家庭关系,在经

济上共同分担,在心理上提供持久的鼓励,使子女能够在未来的婚姻生活中有更好的发展前景。

苗族的婚姻观念着重男女双方的尊重、凝聚和信任,认为夫妻之间的感情要基于对彼此的尊重,要建立起对对方的信任,保持对方的尊重,以及致力于建立良好的家庭关系。

同时,苗族人认为婚姻不仅仅是两个人的爱情,更是一种责任,男女双方都有责任承担起自己应有的责任,共同营造一个家庭的美好环境,共同成长。

对昭通苗族婚恋总结

苗族在历史的发展长河中,随着战乱的不断迁移,逐步形成一套即同于其他民族,又独具特点的婚姻礼仪和婚姻制度。

本文通过对施秉县苗族的多方调查,详细记录了施秉苗族结婚仪式,通过苗族结婚仪式分析苗族人的婚姻制度和婚姻观念。

苗族古代婚姻曾经历过血缘婚、“普那路亚婚”,对偶婚和一夫一妻制等形态。

实行一夫一妻制以后,婚姻缔结有自主婚和包办婚两种。

结婚年龄一般在16岁至23岁左右,男性婚龄稍比女性大些。

苗族社会严格恪守着一夫一妻制和宗支之内,血族之外的婚制。

苗族青年男女多是通过游方,双方自愿就可以互为配偶,建立家庭。

其限制只要不是同宗共祖祭鼓,就可以结婚。

由于历史的原因,过去都不愿与不同民族通婚。

有的苗族宗支甚至不愿与不同服饰的苗族结亲,宁愿到几十里甚至上百里以外的寨子里找服饰相同的苗族通婚。

台江苗族婚姻大都是当事人自主婚姻,其缔结方式可分为自主自由式、说合自由式和说合古典式三种。

【历史故事】苗族婚俗简介苗族人在婚恋过程中有何习俗苗族青年男女认识的方式有很多,但是苗族青年传统的方式就是通过知情人介绍,找媒人上门提亲,而且第一次女方家找尽各种借口拒绝,在拒绝的同时设法打听对方的家庭情况,人品等。

男方来提亲时,女方是不能当面出现的,只能由叔、伯等上辈同男方请来的媒人闲谈,谈到有切入点的时候才将话题引到提亲。

另外,男方同媒人第一次来时必须带上一壶酒,还有烟。

首先进门坐下就发烟,连发两次。

女方家就知道是来提亲的,就会去叫叔伯到家里面来陪客人。

叔伯就坐,男方媒人就去找酒杯把带来的酒一一倒上,才开始天南地北的聊,当然女方和她的伙伴们会在隔壁偷听。

第一次虽然女方家没有一点同意的意思,但是在男方青年要离开时,还是要找到对方(女方)把准备好带去的信物(一般是头巾等)强行交给女方,而且收也得收,不收也要收。

这样可以给双方都留下余地。

通过几天时间的考虑,男方就要准备第二次去女方家提亲,这次是关键,因为如果去了,女方没有第一时间把第一次去的信物归还男方,就是要等待男方再来,而且这次来男方就要带上一对鸡(一公一母),两瓶酒。

这次的话题就接前次的,直截了当。

鸡带来后,女方家是不帮忙的,要杀要放全屏男方和媒人自己动手,找碗找筷摆桌子就当在自己家一样,当然不是不可以请人帮忙,很简单只要你发只烟给在场的同辈人,请他们帮忙他们也很乐意。

通过这些小事就可以看出男方的聪明才智、为人处事,办事协调能力等等。

在砍鸡肉的时候有一件事情很重要千万不要忘记,就是鸡卦(鸡大腿)、鸡头、鸡翅膀、鸡脚、鸡肝都要割好完整,否则这鸡不仅白杀,也暴露男方不懂礼数。

鸡肉摆上桌后,男方媒人就要张罗了,要请女方辈分最高又年长的男人坐上席,叔伯、舅舅等依次入坐,男方媒人只能与女方同等辈分而坐,女人辈分再高也不能入席。

入席后,男方媒人就要分鸡肉了,首先鸡头是要给坐上席的长辈,其次是鸡卦,公鸡卦一只要给女方说话算数的人(女方是哥哥的女儿就是叔叔,女方是弟弟的女儿就是伯伯),苗族有一句话叫:“叔叔的女儿只有大伯有权嫁出去,大伯的女儿叔叔有权嫁出去”。

和苗族姑娘交往的禁忌苗族是中国民族之一,他们有着独特的文化和传统。

和苗族姑娘交往可能会遇到一些特殊的禁忌,这些禁忌既是出于对传统的尊重,也是为了维护人际关系的和谐。

本文将介绍与苗族姑娘交往时需要注意的一些禁忌,以帮助读者更好地理解和尊重苗族文化。

首先,苗族姑娘一般会注重婚姻的纯洁性。

苗族有着严格的婚姻制度和婚姻习俗,因此不要对苗族姑娘过分主动表达爱意或过度放肆。

在苗族文化中,婚姻是一种神圣的事情,需要经过正式的程序和仪式。

亲密关系的建立需要时间和双方家庭的认可。

其次,苗族姑娘对传统尊敬至上。

苗族有着丰富的传统节日和习俗,如果你想和苗族姑娘交往,就要尊重和理解她们的传统。

不要质疑或嘲笑苗族的习俗,这可能会引起误解和不愉快。

相反,了解苗族的传统文化,积极参与和尊重这些习俗,会为你们的关系增添更多亲密和深入。

第三,不要忽视父母的意见和态度。

在苗族文化中,父母的意见和支持对于婚姻关系的建立至关重要。

如果你真的希望和苗族姑娘长期交往甚至走进婚姻,就要尊重她父母的意见和态度。

和苗族姑娘交往时,可以适当地表达对她父母的尊重和关心,这将有助于你们之间的关系得到更多认可和支持。

此外,苗族婚姻中也需要注意选择适当的交流方式。

苗族有自己的语言和方言,虽然大部分苗族姑娘可以说普通话,但如果你能学习一些苗语或方言,无疑会更容易拉近和她们之间的距离。

用留心的方式与苗族姑娘交流,会让她们感到你对苗族文化的尊重和关注。

最后,尊重个人隐私是和苗族姑娘交往的另一项重要禁忌。

不要过分询问私人问题或过度关注她们的家庭背景。

尊重她们的个人隐私权,保持适当的距离和尊重,这样可以建立更加健康和稳定的关系。

总之,和苗族姑娘交往需要遵循一些特定的禁忌,这些禁忌可以帮助我们更好地理解和尊重苗族文化,并建立起更加亲密和持久的关系。

在和苗族姑娘交往时,尊重婚姻的纯洁性、传统尊敬的重要性、重视父母的态度和意见、选择适当的交流方式以及尊重个人隐私,都是需要我们注意的重要因素。

苗族人结婚风俗

苗族是中国华南地区的一个少数民族,他们有着独特的文化和传统习俗,其中之一便是苗族人的结婚风俗。

苗族人崇尚自然、敬畏神灵,拥有着非常浓厚的民俗文化,他们的结婚风俗也反映了这一点。

苗族人的结婚习俗可以追溯到古代,根据传统,男女之间是通过父母之间的联络才能认识彼此,然后通过闹洞房、赶大头、赛马等活动向对方表达爱意。

在苗族传统中,“红色”是代表吉祥、幸福、喜庆的颜色,因此在婚礼中,红色被广泛应用,包括新娘穿的喜服、新房布置、宴席道具等都离不开红色。

在苗族人的婚礼上,“打猪”法是一项非常重要的活动。

在这个环节中,男方家长要送上一头肥猪作为聘礼,表示对新娘家族的尊重和感谢。

同时,也象征着儿子的成年和独立,这是一次家庭间激动人心的交流。

在苗族人的婚礼上,还有一项非常特别的环节——“摆手”。

当新娘把茶递到新郎前,新郎就会在杯中把嘴唇擦过,然后用茶水喷一口到自己的手心上。

这个环节也代表着双方之间的熟稔和信任,在将来的生活中相互关心、帮助和支持。

另外,苗族人的婚礼也场外一系列有趣的活动,例如:舞鼓、唱歌、打锣、放鞭炮等。

这些活动不仅体现出苗族人豁达开朗的性格,也能带来欢乐和幸福的氛围。

结婚不仅仅是男女之间的约定,更是两个家族的联合。

在苗族人的婚礼上,充满了仪式感和隆重感,一切的舞蹈、乐器、礼仪、菜肴都充分体现了苗族人对婚姻和传统的重视和尊重。

在今天,虽然生活方式有了很大的变化,但许多苗族人仍然追求着传统和习俗,这是中国独特的民俗文化,值得每个人珍视和传承。

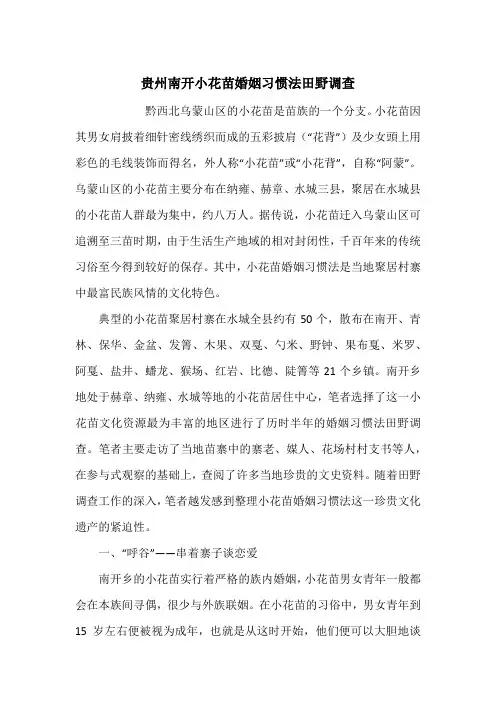

贵州南开小花苗婚姻习惯法田野调查黔西北乌蒙山区的小花苗是苗族的一个分支。

小花苗因其男女肩披着细针密线绣织而成的五彩披肩(“花背”)及少女頭上用彩色的毛线装饰而得名,外人称“小花苗”或“小花背”,自称“阿蒙”。

乌蒙山区的小花苗主要分布在纳雍、赫章、水城三县,聚居在水城县的小花苗人群最为集中,约八万人。

据传说,小花苗迁入乌蒙山区可追溯至三苗时期,由于生活生产地域的相对封闭性,千百年来的传统习俗至今得到较好的保存。

其中,小花苗婚姻习惯法是当地聚居村寨中最富民族风情的文化特色。

典型的小花苗聚居村寨在水城全县约有50个,散布在南开、青林、保华、金盆、发箐、木果、双戛、勺米、野钟、果布戛、米罗、阿戛、盐井、蟠龙、猴场、红岩、比德、陡箐等21个乡镇。

南开乡地处于赫章、纳雍、水城等地的小花苗居住中心,笔者选择了这一小花苗文化资源最为丰富的地区进行了历时半年的婚姻习惯法田野调查。

笔者主要走访了当地苗寨中的寨老、媒人、花场村村支书等人,在参与式观察的基础上,查阅了许多当地珍贵的文史资料。

随着田野调查工作的深入,笔者越发感到整理小花苗婚姻习惯法这一珍贵文化遗产的紧迫性。

一、“呼谷”——串着寨子谈恋爱南开乡的小花苗实行着严格的族内婚姻,小花苗男女青年一般都会在本族间寻偶,很少与外族联姻。

在小花苗的习俗中,男女青年到15岁左右便被视为成年,也就是从这时开始,他们便可以大胆地谈恋爱,参与小花苗的串寨、坐花房、跳花坡、坐坡、踩月亮[1]359-365等活动。

在每年的正月或农闲时节,各个小花苗寨子的小伙子们就要背起芦笙,打着雨伞,相约从本寨出发“串寨”,成群结伴地去各个寨子寻找意中人。

到了寨子里,小伙子们开始吹起芦笙或者口琴、口弦、木叶,这是小伙子们串寨的信号。

寨子里的少女们闻此信号便从寨子的各个角落汇聚于花房之内。

小伙子们想要进花房必须首先和花房里的姑娘们对歌,苗语称这类歌为“嘎夫朵”,若是赢了就可以进花房。

此外小伙子们还可以边吹芦笙边跳芦笙舞,尽情地展示自己的才艺,若姑娘们满意了也可进入花房,否则小伙子们只能赶往下一个寨子。

湘西苗族婚嫁习俗苗族婚礼习俗十分传统但是却很有趣,既有父母的包办婚姻也有自由恋爱,下面店铺为大家整理了湘西苗族婚嫁习俗相关的知识,希望对大家有用。

湘西苗族婚嫁习俗苗族都实行一夫一妻制。

婚姻比较自由,青年男女通过“游方”、“跳花”等活动,借以认识,相互了解,建立感情,进而确定婚姻关系,再由男方托入向女方说亲,履行定婚、结婚仪式。

湘西苗族婚嫁习俗:新婚三晚不同宿旧时,苗族人婚娶,新郎新娘三晚不同宿。

姑娘出嫁之日,四邻姐妹相聚一堂,高唱苗歌,抒发离别之情。

男方迎亲时,由女方“高亲”(男女各一直系亲属)送姑娘到男方,从侧门进入洞房。

三日内由“女高亲”朝夕相陪,足不出新房,茶食均在房内。

三日后,拜父母姑嫂,新郎新娘双双到娘家,称“回门”。

“回门”返回后,请苗老师安“家先”,并在本“宗表”中写上新媳妇的名字,表示新娘已是本宗族的人了。

当晚,新郎新娘方可同宿。

新婚三晚不同宿的婚俗,在苗族流传的时间相当久远,其原因未见史籍记载,而民间流传的一些美丽而动听的传说,却可以帮助我们探索苗族婚俗的渊源。

苗寨老人石青山曾讲了这样一个故事:不知哪朝哪代的一天,土家族姑娘覃氏到山上采金银花,突遇一只豹子,吓得滚下岩坎,被一石姓苗族年轻措人所救,后来双方有了爱慕之情。

有一天石家请媒人到覃家提亲,覃家夫妇高低不同意,覃母对媒人说:“石家后生救了我女儿性命,恩重如山,要骡要马随便挑,要我女儿做媳妇万万不能。

”这门亲事就搁下来了。

又过了几个月,一场大雨落了三天三夜,山洪暴发,覃家房屋倒塌,父亲丧命,粮食被水全部冲走。

正在母女俩为难之时,年轻猎人领着一帮人给覃家送来衣食用品,并对覃母说:“您老人家不嫌弃我们苗家的话,我愿意接您上山,养老送终。

您老人家不愿意上山,我们就帮您修—栋新房。

”一席话,说得老人热泪直滚,但还是不肯上山。

于是,年轻猎人就给母女俩修了一栋—正两厢房的瓦屋。

覃母见年轻猎人勤劳厚道,就把女儿许配给他了。

女儿出阁那天,母亲心里还是不踏实,就对“高亲”说:“你们把姑娘送去,要陪她三天三夜,如果苗家人真的粗野,就把姑娘给我带回来。

海南苗族的婚恋习俗介绍苗族青年男女多通过自由恋爱建立感情后,再由男青年父母请媒人出面说亲。

苗族青年男女之间的爱情主要有三种形式:一是同村或邻村青年男女,彼此十分熟悉,双方情投意合,产生爱慕之情。

在夜阑人静时分,男青年悄悄进入姑娘家,轻轻唤醒姑娘,表明身份和来意。

如果姑娘认为来者是意中人,便让男青年留下,双方开始倾诉衷肠,由此确立了恋爱关系。

若姑娘认为来者不合意,就请男方离去。

第二,年轻男子白天成群结队地去其他村庄“闻闻沙子”苗族方言,意思是看女孩。

当他们到达一个村庄时,他们不会直接进入村庄。

他们只是在村口唱歌或喊叫。

当女孩们听到它,她们跑出来唱歌,直到天黑。

如果找到合适的人,他会告诉父母让媒人在家里求婚。

三五个女孩也成群结队地去其他村庄找男人玩。

三是男青年到别村亲戚家里玩,留宿亲戚家。

当晚该村女子即来找男子唱歌。

双方至少要唱到半夜才散。

第二天男子回家,姑娘会在村外路上等候,当男子走过时,姑娘唱起歌来,接着双方又对歌。

按规矩双方分手时,男方送给女方一点小礼物或少量金钱,表示愿意与女方交往。

苗族的结婚日期一般在农历11月和12月的淡季举行。

“男娶女嫁”与“招郎入赘”形式大同小异。

婚礼当天,新郎穿着崭新的民族服装、帽子、鞋子和袜子,在媒人、伴郎和其他人的陪同下,来到女子家迎接婚礼。

也可以让两到三个和新郎穿同样衣服的人跟着,用雨伞盖住新郎,这就是所谓的雨伞。

苗族人认为婚姻是人生最重要的事情。

如果没有人为新郎撑伞,他们会感到羞愧,其他人会看不起他们。

到女方村外时,媒人也换上新衣服,戴上藤制帽子,燃放鞭炮。

女方家知道是新郎到了,也燃放鞭炮呼应。

村民们蜂涌到村外,村里的姑娘们在村口拉上一条绳子或横上一支树杆,不放新郎进村。

媒人要把一些零钱分给拦路的姑娘们,表示愿交“开寨费”,新郎才被放入村。

新郎进村后,先到女子家提前选定的一户人家休息,然后晚上到女子家举行婚礼。

媒人打碎了十双筷子来证明他们的婚姻,这表明这对新婚夫妇患难与共,永不分离。

湘西苗族传统婚俗及其和谐婚姻家庭构建价值吴桂鸿【摘要】The Miao nation in western Hunan has many marriage customs. It lncludes love and marriage education, love freedom, marriage independence, friendly face, gathering the matter song,, farmiug song, arranging food from house to house, the common law on the love and marriage and so on important content. These marriage customs implicate outstanding love and marriage culture. They have the following important function on constructing the harmonious marriage and family, training communication skills, building the platform of happy marriage and family; ramming the basis of feelings, laying the foundation on the harmonious marriage and family ; advocating the "harmony" culture, setting up the values of harmonious marriage and family ; advocating the industrious and mutual virtues ; consolidating the basis of marriage and family; restraining the clansman's words and deeds, maintaining the stability of marriage and family.%湘西苗族婚俗众多,包括婚恋教育、恋爱自由、婚姻自主、和气脸、合事歌、农事歌、排家饭、婚恋习惯法等重要内容。

海南苗族的婚恋习俗介绍海南苗族的婚恋习俗,是多姿多彩的,他们崇尚男女平等,同村不同姓或同村同姓不同祖的都可以通婚。

20世纪50年代前一般不与汉族、黎族通婚。

现在苗族间的通婚范围大大放宽,与汉族、黎族通婚的现象也日益增多。

以下是店铺为你精心整理的海南苗族的婚恋习俗介绍,希望你喜欢。

海南苗族的恋爱苗族青年男女多通过自由恋爱建立感情后,再由男青年父母请媒人出面说亲。

苗族青年男女恋爱方式,主要有三种形式:一是同村或邻村青年男女,彼此十分熟悉,双方情投意合,产生爱慕之情。

在夜阑人静时分,男青年悄悄进入姑娘家,轻轻唤醒姑娘,表明身份和来意。

如果姑娘认为来者是意中人,便让男青年留下,双方开始倾诉衷肠,由此确立了恋爱关系。

若姑娘认为来者不合意,就请男方离去。

二是青年男子白天三五成群到别村“闻沙”(苗话,意即看姑娘)。

当他们到某个村寨后,不直接进村,只是在村口引吭高歌或高声喊叫,姑娘们听到后便跑出来跟他们对歌,一直唱到天黑。

如男方找到意中人,回家后即告诉父母请媒人登门提亲。

也有三五个姑娘成群到别的村子找男子玩的。

三是男青年到别村亲戚家里玩,留宿亲戚家。

当晚该村女子即来找男子唱歌。

双方至少要唱到半夜才散。

第二天男子回家,姑娘会在村外路上等候,当男子走过时,姑娘唱起歌来,接着双方又对歌。

按规矩双方分手时,男方送给女方一点小礼物或少量金钱,表示愿意与女方交往。

海南苗族的结婚苗族的婚期一般都选在农历十一、十二这两个月的农闲季节举行。

“男娶女嫁”与“招郎入赘”形式大同小异。

结婚这一天,新郎穿着崭新的民族衣服,帽子鞋袜穿戴整齐,在媒人、伴郎等众人陪同下到女方家迎亲。

还要请两三个穿着与新郎同样的服装的人跟在后面拿伞遮着新郎,这叫出伞。

苗族认为结婚是人生最大的事情,如没有人替新郎撑伞,便感觉到羞愧,别人也看不起。

到女方村外时,媒人也换上新衣服,戴上藤制帽子,燃放鞭炮。

女方家知道是新郎到了,也燃放鞭炮呼应。

村民们蜂涌到村外,村里的姑娘们在村口拉上一条绳子或横上一支树杆,不放新郎进村。

湘西苗族婚姻习俗中的舅权文化初探中文为自然语言,不需要翻译。

以下是根据用户需求生成的关于湘西苗族婚姻习俗中的舅权文化的文章:湘西苗族是中国境内苗族人口最多,苗族文化最为保存完整的地区之一,其独特的婚姻习俗自然也备受瞩目。

在湘西苗族传统的婚姻制度中,最为显著的特点便是舅权文化。

在湘西苗族婚姻中,舅权文化体现在许多方面。

首先,在传统的苗族婚姻中,婚姻不仅是两个人的事情,也是两个家族的事情。

因此,当一个男子想要追求一位女子时,他需要先向女方家族的长辈及族长表示意愿,并给出一定的礼物。

若女方家族同意此次婚事,则男方需再次提供更为丰厚的财物。

如果最后确定结婚,男方就需要支付彩礼,并且还需要在婚礼当天向女方家族提供一定的婚宴,以示尊重。

在这整个过程中,女方的舅家族有着非常重要的地位。

如果女方的舅父是家族中的长辈或者族长,那么他可以在婚姻过程中发挥至关重要的作用。

比如,他可以建议女方家族接受男方的求婚,在彩礼谈判中给予男方帮助,甚至可以作为男方在女方家族中的代理人,出席婚礼并主持一些仪式活动。

在某些情况下,女方舅父甚至可以拒绝男方的求婚。

除了在个人婚姻中扮演重要角色之外,湘西苗族的舅权文化在区域乃至全族范围内也非常显著。

在一些地区,苗族社会被分为若干不同的支系或者称为“乡”。

每个乡设有一个领袖或者称为“头领”,其实质相当于一个族长。

在这些乡中,舅父的地位和影响力往往都非常高,甚至可以超过族长本人。

一些乡的领袖,甚至会通过对女方舅家族的排斥,来削弱或打压自己竞争对手的地位。

虽然湘西苗族的舅权文化早已被社会学者们广泛讨论和研究,但是究竟为何会出现这种文化现象,目前尚无明确的答案。

不过根据一些研究人员的观点,这种文化可能与苗族社会的一些特性有关。

比如,在传统的苗族社会中,男性要求婚的方式非常复杂,在这个复杂的过程中,女方舅家族的意愿和态度会影响婚姻的结局。

此外,苗族社会中女性地位相对比较高,不少女性拥有相当程度的财产和权力,因此男性需要得到女方舅家族的支持,才能确保顺利婚姻。

苗族婚姻习俗的法律考察(一)

论文关键词:苗族婚姻习俗苗族文化苗族习惯法

论文摘要:苗族婚姻习俗是苗族文化最集中的反映。

由于地理环境、心理素质、宗教信仰、经济发展等诸多因素的综合作用,苗族婚姻习俗成为苗族文化的一大特色。

新时期的苗族婚姻,仍残存着古时的婚姻特点。

因此,我们从法律角度研究苗族婚姻礼俗,对传承苗族优良传统文化与进一步改革苗族的陈规陋习,提倡科学、文明的婚姻,保护婚姻3"-事人的正当合法权益,真正做到婚姻法的贯彻实施是具有重要意义的。

苗族支系纷繁,小聚居,大杂居,且各地苗族之间素少往来。

虽然如此,苗族的婚姻在若干方面基本一致,如一夫一妻制、同宗(同姓)不婚、舅权制约、自由恋爱、包办婚姻等。

在婚仪与婚俗上,各地同中有异,异中有同,形形色色,绚丽多彩,形成了一套独特的苗族婚姻文化。

〔’〕

婚姻形态是地理环境、历史渊源、心理素质、宗教信仰、经济发展等诸多因素综合作用的结果。

(2〕苗族婚姻也是如此。

苗族的婚姻礼俗是苗族文化的一大特色,也是苗族文化中最集中的反映。

恋爱、结婚的整个过程,就是体现苗族酒俗、歌俗、服饰、禁忌、惯例等的过程,同样,离婚的过程也就是苗族婚姻习惯法得到体现的过程,通过这两个过程,就可以窥探苗族婚姻礼俗的“全貌”。

新时期的苗族婚姻礼俗,仍残存着古时的婚姻特点,因而也进一步引起了我们的法律思考。

一、“友访”:恋爱自由,婚姻不自主

苗族的青年男女,达到一定的年龄(一般十五六岁),行完成年礼后,就可以同异性交往,并且通过一定的社交活动来寻找意中人,这种社交活动,黔东南称为“友访”或“游访”;湘西和贵州松桃称为“会姑娘”;广西大苗山称“坐寨”;黔西北称“踩月亮”。

以黔东南为例,在“友访”活动中,青年男女互相认识,互相倾慕,自由恋爱。

一般说来,一对青年男女要在“友访”中结成伴侣,须经过对唱情歌和单独面谈两个阶段。

在“友访”的地点(称“友访场”或“友访坡”),他们常常唱这样的“友访”歌:

“·一你们有真心没有?有真心就来玩,没有真心就算了。

”姑娘们听后,若拒绝回唱,小伙子接着又唱:“你们有真心没有?有真心就来玩,不玩我们都变老了,想玩也没有机会了,到那时候太可惜了。

”姑娘们终于唱了起来,“玩就玩吧,我们怕你们已成家,你们是来哄我们的,这样我们太可怜了…...}}f3l

经过多次“友访”对唱,摸透了对方的思想、智慧和才艺,双方互相产生了爱慕之情,这时候,“友访”便进人了第二阶段,即单独面谈阶段,进一步加深感情,相互交换信物,订立婚约,择日成亲,“友访”到此告一段落。

从以上所述可以看出苗族青年男女的恋爱方式是自由的,并没有遭到家长家族的反对,但这并不显示他们的婚姻是自由的。

当情投意合的青年男女欲结婚时,则要通报他们的父母,由父母决定,受父母支配。

由于传统的压力,他们所遵循的“父母之命,媒灼之言”是他们婚姻的“合法”形式。

这实际上是一种包办婚姻。

出现这种现象,原因主要有:一是封建社会门第观念在作崇;二是苗族婚姻禁忌的强制力所致。

解放前,苗族婚姻关系打上阶级的烙印,讲究“门当户对”,比如,地主只与地主联姻,决不许与佃农通婚,以后,以致于愈演愈烈,达到富家不与贫寒之家通婚的程度。

再如、凯里、台江、雷山一带的苗族忌讳与所谓有“鬼”或有“蛊”的人家开亲,造成有情人难成眷属甚至含恨自杀的悲剧。

如果恋爱双方通报父母,男方父母不反对,就请人去女方家说媒。

如果女方家长也不反对,便可送礼订婚。

如果双方或一方父母不同意,年轻恋人也无可奈何,只能算有缘无份了。

他们一般不能反抗,否则,将遭到周围人们的排斥、蔑视。

二、“抢婚”习俗:“既成事实”婚姻

原始社会末期,母系氏族让位于父系氏族,“抢婚”曾经在古老的苗族社会中盛行并流传下来。

现在“抢婚”仍以变异的形式存在于苗族婚姻礼俗中。

广西融水苗族自治县一带的苗族中风行

的“抢婚”是:在女方父母不同意的情况下,采取夜晚把新娘偷偷接回来的方法。

4]黔东南凯里、台江、雷山一带的“抢婚”也大致相同:青年男女通过“友访”谈情说爱,愿作终身伴侣后,就约定在某天夜里,男方邀约几个朋友(或兄弟)去把女方“抢”到家里来,择吉日举行婚礼。

由此可知,“抢婚”一般发生在以下三种情况。

第一,女方父母不同意、违背女方意志的抢婚。

当某男看中某女,但姑娘不同意或已属他人时,男方便组织人乘赶集、节日或夜里将姑娘抢回家中,然后通过中间人调解,让女方家承认既成事实,双方和解,再正式举行结婚仪式,抢婚宣告成功。

这种方式往往引起姑娘和其父母强烈不满。

如果被抢的女子还未定亲,则有可能为习惯法所认可。

如果被抢姑娘原已订婚,原定婚的男方家往往要与抢婚者打冤家,终以一家的失败而告终,因此,一般较少采用这种方式。

第二,避免不吉利采取的“抢婚”。

这是按习俗在特定情况下,如认为正常嫁娶不吉利时采取“抢婚”的办法。

第三,在姑娘同意后的“抢婚”。

它是男女私下先相约成婚,但明媒正娶有所不便,在女方默许下由男方以“抢婚”方式,先把姑娘抢到家中,再请媒人到女方家报亲、说合,之后议定聘金,举行婚礼。

黔东南凯里、台江、雷山一带属于这种情况。

现在,“抢婚”作为一种变异的婚姻形式,是苗族禁忌、惯例等的文化反映,无可非议。

但是,在女方父母不同意、违背女方意志的情况下,强行把女方抢回家中,通过中间人调解,并举行结婚仪式,迫使女方家承认既成事实,在目前,不但婚姻无效,还触犯了刑律。

因而,这种“既成事实”婚姻的做法应为自由、文明的婚姻所取代。

三、“不落夫家”:妇女权利与早婚

时至今日,居住在清水江、都柳江流域的一些地区的苗族,云南金平县和四川摘连县的苗族,都还保留有女子婚后“不落夫家”的习俗。

以贵州境内的苗族为例,新娘在婚后数日或十几日即回娘家,开始“坐家”生活,此后在农忙季节或年节时,到夫家住上几天或十来天不等,然后返回娘家。

在新妇“坐家”期间,男子决不到岳丈家居住,否则将受到舆论谴责,为人们耻笑。

新妇“坐家”时间一般为三年左右,但也有少数“坐家”为一、二年或四、五年,甚至有的以住娘家更长时间为荣。

总之,新妇何时结束“坐家”生活,以她怀有身孕或生第一个孩子为限。

按照这种习俗,不少苗族地区,新娘在“坐家”期间仍不同程度地享有“友访”、“踩月亮”等自由,而且享有当姑娘时的地位,在娘家受到减轻一定劳动强度的照顾,有的享有一定条件下可以分享财产的权利,如台江县反排寨的苗族,分家时女儿可以获得三五挑田产,“坐家”期间继续享用,定居夫家后可以带走。

6]由以上可知,封建包办婚姻习俗在苗族地区仍有影响的今天,“不落夫家”习俗给予妇女某些自由平等权利,从这点看,是有其积极意义的。