新空间经济学(新经济地理学)

- 格式:ppt

- 大小:688.50 KB

- 文档页数:22

的新经济地理研究意义一、概述随着全球化进程的加速和信息技术的迅猛发展,新经济地理研究逐渐崭露头角,成为经济学领域的重要分支。

新经济地理研究主要关注于经济活动的空间分布和变化,以及这些变化对经济增长、区域发展、城市规划等方面的影响。

在当前世界经济格局日趋复杂、区域一体化加速推进的背景下,深入探究新经济地理研究的意义,对于理解经济现象、指导政策制定、促进区域协调发展具有重大的理论和实践价值。

新经济地理研究的核心在于探索经济活动的空间分布规律及其影响因素。

它突破了传统经济地理学的局限,将空间因素纳入经济学分析框架,运用计量经济学、空间统计等现代分析方法,揭示经济活动的空间集聚、扩散与演化过程。

这一研究领域不仅关注于宏观层面的国家、区域经济发展,也深入到微观层面的企业、个人行为选择。

新经济地理研究的意义在于为政策制定者提供科学依据。

通过深入研究经济活动的空间分布和变化,政策制定者可以更加准确地把握区域经济发展的特点和规律,制定出更加合理、有效的经济政策。

同时,新经济地理研究还有助于推动城市规划和区域协调发展。

通过深入分析城市内部空间结构、产业布局等问题,可以为城市规划提供科学的参考依据,促进城市内部各区域的协调发展。

新经济地理研究在当前世界经济形势下具有重大的理论和实践价值。

它不仅有助于深化我们对经济现象的理解,还为政策制定和城市规划提供了重要的科学依据。

未来,随着新经济地理研究的不断深入和发展,我们有望更加深入地揭示经济活动的空间分布规律及其影响因素,为区域协调发展、经济增长和城市规划提供更加科学、有效的指导。

1. 新经济地理学的定义与背景新经济地理学是一门跨学科的学科,它结合了经济学、地理学以及其它相关社会科学领域的知识,致力于探究经济活动的空间分布、空间格局的形成与变化,以及这些空间现象对经济发展的影响。

其背景源于传统经济学对于空间因素的忽视,而新经济地理学则强调空间维度在经济分析中的重要性。

新经济地理学的定义可以概括为:研究经济现象在地理空间上的分布、互动及其演变的学科。

理解新经济地理学胡志丁,葛岳静摘要:20世纪80年代以来,国际经济地理学术界出现了两种“新经济地理学”,分别隶属于经济学和地理学。

然而由于两学科在研究传统和学科分析框架等方面的差异,导致两种新经济地理学在研究思维、方法和内容等众多方面存在相当大的分歧。

经济学的新经济地理学的分析框架可以分为视角、参照系和分析工具三部分;地理学的新经济地理学的分析框架可以分为观察、实地调查、原因分析和政策建议与理论提升四部分。

正是这种学科研究传统和分析框架的差异导致两种新经济地理学的分异,同时也成为理解两种新经济地理学的出发点和突破口。

本文回顾了对新经济地理学争论的两个焦点,从学科的分析框架出发对两种新经济地理学的前提假设、研究思路、研究内容和发展趋势等进行对比分析,指出经济学与地理学的互相借鉴和融合对发展新经济地理学科的重要性。

关键词:新经济地理学;经济学;地理学;方法论;分析框架1、引言人们对经济地理学的兴趣随着全球化的因素而日益增加,这也使得经济地理学的研究不断深入和丰富。

在过去的20年里,经济地理学的理论基础得到了充实,研究方法得到了极大丰富,而且其经验研究范围也得到了相当程度的拓展,这使得经济地理学在某种意义上实现了复兴。

如20世纪90年代末期以来,信息经济化、经济全球化成为世界经济的主流,地理学家将其研究转向社会以及文化转型理论,这就使得经济地理学理论构建出现一个显著特征,就是其理论视角的多元化,经济地理学由此经历了四次转向,即制度、文化、关系和尺度的转向。

而进入21世纪以来,经济地理学似乎正在经历“演化主义转向”。

这种研究取向主要集中在国际经济地理学界,特别是在欧洲经济地理学界,西方经济地理学发展的新方向似乎正在变成演化经济地理学。

另一方面,以克鲁格曼、藤田昌久等为代表的经济学家也开始对地理或空间产生浓厚的兴趣,有意将其作为一个核心要素引入主流经济学研究的框架内,他们在这方面所做出的杰出工作被经济学家称为“新经济地理学”的来临。

新经济地理学1. 简介新经济地理学是一门研究经济活动与地理空间关系的学科,主要关注经济的地理分布、经济地理格局形成与演变、地理因素对经济发展的影响等问题。

它继承和发展了传统经济地理学的观点和方法,结合了微观经济学、产业组织理论以及空间分析方法,强调空间因素对经济活动产生的影响。

新经济地理学起源于20世纪80年代的经济学界,由美国经济学家保罗·克鲁格曼提出。

随着全球化和信息技术的发展,新经济地理学逐渐得到了更多学者的关注和研究。

它的核心思想是通过空间因素来解释经济活动的分布和发展,相比传统经济地理学更加注重市场机制和企业行为对地理空间的塑造作用。

2. 新经济地理学的基本理论2.1 科技进步与经济发展新经济地理学认为,科技进步对经济发展的空间分布起到了重要的影响。

科技进步可以提高生产效率,降低成本,促进经济的快速发展。

新经济地理学通过对科技进步与地理空间关系的研究,揭示了科技密集型产业更倾向于聚集在技术先进的地区,这与传统地理学的“自然因素决定论”有所不同。

2.2 地理因素与产业集聚新经济地理学主张,地理因素对产业集聚产生重要影响。

地理因素包括地理位置、交通、通讯等,它们决定了产业之间的相对距离和交流成本。

新经济地理学研究了地理因素对于产业集群形成和发展的影响,其中最著名的案例是世界范围内的科技企业集聚在硅谷地区。

2.3 公共品与经济发展新经济地理学强调公共品对经济发展的重要性。

公共品是指不排他和非竞争性的商品或服务,如基础设施、教育、医疗等。

这些公共品的提供可以促进经济发展,改善人民生活水平。

新经济地理学通过分析公共品在地理空间分布和提供方式上的差异,研究了公共品对经济活动的影响。

3. 新经济地理学的研究方法3.1 空间分析空间分析是新经济地理学的重要方法之一。

它通过地理信息系统(GIS)等工具,采集、处理和分析地理数据,以揭示经济活动在地理空间上的分布规律。

空间分析可以帮助研究者定量地研究经济地理问题,比如产业集聚、城市发展等。

新经济地理学:理论、方法与学科比较摘要新经济地理学是经济地理学中的一个重要学派,其研究范畴涵盖了空间经济、城市与区域发展以及全球化等领域。

本文将首先介绍新经济地理学的发展背景和主要思想,然后探讨其所采用的方法和理论,并与传统经济地理学进行比较。

最后,对新经济地理学的学科特点进行总结,并展望未来的发展趋势。

1. 引言经济地理学是研究经济活动在地理空间中的分布和变化规律的学科。

近年来,随着全球化进程的加速和信息通信技术的快速发展,产生了新经济地理学这一新的学派。

新经济地理学试图通过对地理空间的经济活动进行深入研究,揭示全球化和区域发展的关系,并提出相应的政策建议。

2. 新经济地理学的发展背景和主要思想新经济地理学的发展背景可以追溯到20世纪70年代,当时全球范围内出现了一系列的区域失衡现象。

这些失衡现象引起了学者们的关注,激发了他们对经济空间分布与全球化关系的思考。

新经济地理学主要思想可以概括为以下几点:•强调地理空间在经济活动中的重要性:新经济地理学认为,地理空间是经济活动的重要因素,不同地区的空间特征对经济发展有着重要影响。

•关注城市与区域发展的动态过程:新经济地理学关注城市和区域经济发展的动态过程,试图解释不同地区和城市之间的差异。

•强调全球化与区域发展的相互关系:新经济地理学认为,全球化与区域发展是相互关联的,全球化对地方和区域经济发展产生了深远的影响。

•提出政策建议:新经济地理学试图通过对经济地理现象的研究,提出相应的政策建议,以促进经济发展和区域平衡。

3. 新经济地理学的方法和理论新经济地理学采用了多种方法和理论来研究经济活动在地理空间中的分布和变化规律。

其中,代表性的方法和理论包括:•地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS):GIS是新经济地理学研究中常用的工具,通过将地理空间数据进行整合和分析,可以揭示地理空间中经济活动的分布和变化规律。

新经济地理学文献综述摘要:新经济地理学的诞生,标志着时间与空间这两个维度在经济学研究中的结合,为经济学开辟了一个全新的研究领域。

本文通过新经济地理学的起源、基本模型、研究现状等方面对新经济地理学进行总结,希望能对新经济地理学的研究现状做出描述。

关键词:新经济地理学;中心—外围模型;研究现状1.新经济地理学的起源在过去的几十年里,由于空间无法被模型化,除了城市经济学和区域经济学外,主流经济学对空间置之不理。

在现实生活中,如果我们忽视空间因素在经济活动中的作用,则很多经济现象难以解释,新经济地理学就是在这样的背景下运用而生的。

20世纪80年代以来,西方社会科学进入一个相互交叉与互动的新时期,各学科在理论互动中队区域与空间产生了浓厚的兴趣。

由于经济学本身的局限性,经济学与相关科学理论方法发突破性进展,解决现实经济问题的需要,以及20世纪90年代以来经济地理学与经济学研究领域的相互渗透,以克鲁格曼等人为代表的主流派经继续学家重新审视了空间因素,以全新的视角把以空间经济现象作为研究对象的区域经济学,城市经济学等传统经济学科统一起来,构建了“新经济地理学”。

新经济地理学的渊源可以追溯到德国传统的古典区位理论,早在19世纪就有经济学家发现经济过程与地理位置相关。

1826年,Von Thunen在研究德国农庄的基础上,出版论著《孤立国同农业和国民经济的关系》中论述了地租和土地利用之间的关系——土地由于距离城市中心位置不同而具有不同的用途和价值。

一百年后,A Weber、Walter Christaller、August Losch在继承和发展Von Thunen理论的基础上发展了德国区域理论,对工业区位和城市区位理论研究做出了重要的贡献。

1956年,Isard W在著作《区位与经济空间》中将Von Thunen、A Weber、Walter Christaller、August Losch等人的模型整合为一个统一框架,建立了“一般区位论”。

《新经济地理学视角下的产业集聚机制研究——兼论近十多年我国区域经济差异的成因》篇一一、引言新经济地理学是现代地理学与经济学交叉的学科,其核心在于探讨经济活动在地理空间上的分布和演变。

在全球化、信息化和市场化不断深入发展的今天,产业集聚已成为一种重要的经济现象。

本文以新经济地理学的视角,探讨产业集聚的机制,同时兼论近十多年来我国区域经济差异的成因。

二、产业集聚的内涵与机制1. 产业集聚的内涵产业集聚是指特定产业在特定地理空间上的集中分布,形成具有地方特色的产业集群。

这种集群现象不仅包括企业在地理空间上的集中,还包括产业链上下游企业的相互关联、资源共享、协同创新等。

2. 产业集聚的机制新经济地理学认为,产业集聚的机制主要包括市场机制和政府机制。

市场机制主要指企业间的竞争与合作关系,通过市场调节实现资源的优化配置;政府机制则主要指政府通过政策引导、基础设施建设等方式,促进产业集聚的形成和发展。

三、近十多年我国区域经济差异的成因近十多年来,我国区域经济差异的现象日益显著。

这种差异的成因主要来自于以下几个方面:1. 资源禀赋差异:不同地区在自然资源、劳动力、资本等生产要素方面存在差异,导致地区间经济发展水平的差异。

2. 政策导向差异:政府在区域发展政策、产业政策等方面的差异,也会对地区经济发展产生影响。

3. 产业集聚程度差异:产业集聚是推动地区经济发展的重要力量,不同地区的产业集聚程度差异也会导致经济差异。

四、新经济地理学视角下的产业集聚与区域经济差异的关系新经济地理学认为,产业集聚与区域经济差异之间存在着密切的关系。

一方面,产业集聚是推动区域经济发展的重要动力,能够促进地区内企业的协同创新、资源共享等,从而提高地区经济的竞争力。

另一方面,区域经济差异也会影响产业集聚的形成和发展。

资源禀赋、政策导向等因素的差异会导致地区间产业集聚程度的差异,进而影响地区经济的发展。

五、政策建议针对我国区域经济差异的成因,提出以下政策建议:1. 加强政府引导,推动产业集聚发展。

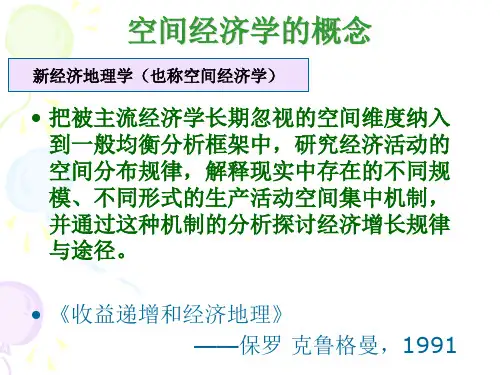

第一讲经济学中的空间与空间经济学空间经济学(Spatial Economics),又称新经济地理学(New Economic Geography),产生于上世纪九十年代初,其标志是克鲁格曼1991年发表在《政治经济学杂志》上发表的“报酬递增和经济地理”一文。

新经济地理学主要是基于规模收益递增和垄断竞争的框架(D-S框架),用主流经济学的一般均衡分析方法研究经济活动的空间分布规律,解释现实社会中存在的不同规模、不同形式生产的空间集中机制,并通过这种机制的分析探讨经济增长规律与途径。

根据马丁的观点,“新经济地理学”包括两个重要主题,即经济活动的空间集聚和区域增长集聚的动力分析。

1.1 经济活动的空间特征及主流经济分析中的空间缺失一、现实经济活动的主要特征无论是从历史上看,还是从现实中看,人口、财富、经济活动在空间上的非均匀分布是普遍的现象。

经济活动的分布和经济发展并非是新古典“平滑经济”所描述的那样——呈现出连续性和单调性,而是呈现出非连续性和突发性,表现出明显的“块状”特征,换句话说,从空间上看,现实经济不是“平滑经济”,而是“块状经济”。

经济活动在空间上的非均匀分布的一个主要表现就是地方化经济和城市化经济。

地方化经济和城市化经济是经济活动和经济景观集聚的集中表现形式。

以我国的浙江省为例,“块状经济”分布于全省各地,在地理版图上形成块状明显、色彩斑斓的“经济马赛克”。

永康的五金、诸暨的珍珠、温州的皮鞋、嵊州的领带、义乌的小商品……100多个特色鲜明的“块状经济”撑起了浙江经济强省地位。

2006年,大唐(一个乡镇)袜业占全国产量的65%、全球产量的35%;三都贡缎占到全国产量的80%、非洲市场的95%;山下湖淡水珍珠及珍珠制品产量占全国80%;店口管件占全国产量的70%。

经济活动在空间上的非均匀分布的另一个主要表现为区域经济活动水平的巨大差距。

从历史上看,这种区域差距古已有之;从现实中看,这种差距普遍存在,无论是发达国家还是发展中国家,无论是国土面积广阔的国家还是国土面积狭小的国家,都不同程度的存在这一现象。