血友病B的基因治疗

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:5

血友病医学课件汇报人:日期:•血友病概述•临床表现与诊断•治疗原则与方法目录•预防措施与康复管理•并发症识别与处理•研究进展与未来展望01血友病概述血友病(Hemophilia)是一组遗传性凝血因子缺乏引起的出血性疾病,主要表现为关节、肌肉和深部组织出血,严重者可危及生命。

根据缺乏的凝血因子不同,血友病主要分为血友病A(缺乏凝血因子Ⅷ)、血友病B(缺乏凝血因子Ⅸ)和血友病C(缺乏凝血因子Ⅺ)三种类型。

定义与分类分类定义血友病为X染色体连锁隐性遗传病,主要由基因突变导致凝血因子合成障碍或功能异常。

发病原因凝血过程需要多个凝血因子共同参与,当其中任一凝血因子缺乏或功能异常时,均可导致凝血障碍,引发出血倾向。

发病机制发病原因及机制发病率血友病的发病率具有明显的性别差异,男性发病率显著高于女性。

其中,血友病A的发病率最高,约占血友病患者总数的80%-85%。

遗传方式血友病为X染色体连锁隐性遗传病,男性患者将致病基因传递给女儿,女性患者可将致病基因传递给儿子和女儿。

因此,在家族中有血友病患者的情况下,应警惕遗传风险。

地域分布血友病的发病率在全球范围内存在一定的地域差异,欧美国家发病率相对较高,而亚洲和非洲地区的发病率相对较低。

这可能与不同地区的遗传因素、生活环境和医疗水平等因素有关。

流行病学特点02临床表现与诊断关节、肌肉出血少见,但手术后出血表现明显。

轻度血友病中度血友病重度血友病皮肤、黏膜出血较常见,关节出血一般在外伤后发生。

自发性关节、肌肉出血,关节畸形、假肿瘤,甚至危及生命的大出血。

030201临床表现及分型诊断标准与流程根据临床表现、家族史和实验室检查进行综合判断。

诊断流程详细询问病史→体格检查→实验室检查(凝血功能检测、基因诊断等)→明确诊断及分型。

与血管性血友病的鉴别血管性血友病主要表现为皮肤黏膜出血,关节和肌肉出血少见,实验室检查可资鉴别。

与获得性凝血因子缺乏症的鉴别获得性凝血因子缺乏症多继发于其他疾病或药物影响,无家族史,实验室检查可资鉴别。

遗传病的基因治疗研究成果疾病是人类一直以来的敌人,不少疾病的产生都与基因有关。

而随着科技的进步,基因治疗成为治疗基因疾病的新途径。

在基因治疗方面,一项引人注目的研究就是针对一些遗传病的基因治疗研究成果。

一、肌萎缩性脊髓侧索硬化症(ALS)基因治疗研究成果肌萎缩性脊髓侧索硬化症是一种罕见而致命的神经性疾病,也称为“渐冻人症”,其常见症状是局部肌肉萎缩,最终可能会导致完全瘫痪和呼吸衰竭。

许多案例显示,在某些ALS病人的基因中,存在一种基因突变,该突变被认为是ALS发病的原因之一。

基因治疗研究表明,通过使用病毒进行基因治疗,可以调节ALS患者的基因,从而有效减缓疾病发展。

目前,已有多项临床研究表明,基因治疗对ALS的治疗效果非常显著。

这一研究成果为ALS患者的治疗带来了新的希望。

二、囊性纤维性病(CF)基因治疗研究成果囊性纤维性病是一种严重的遗传性疾病,该疾病主要影响肺部、胰腺和肠道等器官。

CF的研究很早就开始了,但是由于其病因复杂,一直没有成功开发出有效的治疗方法。

然而,随着基因治疗技术的发展,针对CF的基因治疗研究取得了初步成果。

CF的治疗方法有很多种,其中最为有效的一种是基因修复。

在囊性纤维性病的基因治疗中,科学家们利用病毒载体,在病人的肺部中递送含有健康基因的修复物,以取代其体内功能异常的基因。

这一方法已经在实验室中进行了多次试验,并且也取得了成功的效果。

有了这项技术,我们有理由相信,将来有越来越多的遗传疾病可以通过基因治疗技术进行有效的治疗。

三、血友病基因治疗研究成果血友病是一种常见的遗传性疾病,患者由于具有一定的基因突变,体内凝血酶的产生过少,会导致大量持续性的出血。

虽然传统的治疗方法可以在一定程度上控制病情,但是无法根治这种疾病。

近年来,越来越多的科学家开始利用基因治疗技术研究血友病治疗的新方法。

例如,在美国,曾经进行了一项名为“SparkTherapeutics”的试验,该试验利用基因治疗技术,对10名血友病患者进行了治疗,研究结果表明,基因治疗疗法可以显著地增加患者体内凝血酶的产生。

染色体疾病的治疗方法——基因治疗染色体疾病是指遗传物质DNA的缺陷或突变导致的人体疾病,比如唐氏综合症、血友病等。

这些疾病的传染方式与其他疾病不一样,因为它们是由基因突变引起的,所以常常在家族中遗传。

许多染色体疾病都缺乏有效的治疗方法,只能通过症状和并发症的治疗来缓解患者的痛苦。

然而,随着现代医学技术的不断发展,一种全新的治疗方法——基因治疗正在逐渐成为治疗染色体疾病的新希望。

基因治疗是一种利用基因工程技术修复或替换人体基因缺陷的方法。

其原理是通过向患病细胞中导入正常基因来修复或替换缺陷基因,以实现治疗染色体疾病的目的。

基因治疗的核心在于向细胞中引入外源基因,而这也是其最大的挑战之一。

现在已经开发出了多种基因治疗方法,例如基于病毒载体的基因传递、基于脂质体载体的基因传递、基于纳米材料的基因传递等。

基于病毒载体的基因治疗病毒是一种能够在人体细胞中复制的微生物,可以通过操纵它们的遗传物质来实现基因传递。

目前研究的主要以免疫缺陷病毒(HIV)和腺病毒为主,HIV用于体内治疗,被认为是目前应用最广泛的基因传递系统之一,而腺病毒则可用于基因转移和基因治疗的诊疗。

基于脂质体载体的基因治疗脂质体是一种由脂质分子组成的结构,可以向细胞中引入外源DNA分子。

它们被用于向人体的肝细胞、肌肉组织和血管内皮细胞等目标细胞中传递基因,并且已被证明在基因治疗中有较高效率和较低毒性。

基于纳米材料的基因治疗纳米技术是一种利用纳米尺度下集成的物理、化学和生物性质的技术,它可以用于制造快速、精细和高效的物质。

在基因治疗中,纳米材料可以用于设计和制造能够翻译成蛋白质的DNA分子,并向靶标细胞中传递这些分子。

尽管在基因治疗方面已经取得了许多进展,但是这项技术仍然存在许多限制和挑战。

一个主要的问题是如何确保外源基因的适当表达,并避免引起不必要的免疫反应。

此外,选择合适的细胞类型和载体也是一项关键任务,因为它们将直接影响基因治疗的有效性和安全性。

血友病治疗新进展杨凌霄【摘要】血友病是一种以凝血功能障碍为主要特征的出血性疾病.近几年,血友病的治疗取得了多项突破性进展.预防治疗模式的转变明显提高了血友病患者的生存质量,但存在不可忽视的抑制物问题.此外,各种新型治疗手段也相继出现,例如模拟FⅧ凝血功能的双特异性抗体,旁路抗凝蛋白抑制剂,延长半衰期的凝血因子产品和基因治疗等,为血友病的治疗带来新的曙光.【期刊名称】《重庆医学》【年(卷),期】2018(047)024【总页数】4页(P3216-3219)【关键词】血友病;预防治疗;抑制物;新型药品;基因治疗【作者】杨凌霄【作者单位】重庆医科大学附属第二医院血液科 400010【正文语种】中文【中图分类】R554+.1血友病是一种罕见的X染色体连锁隐性遗传的一组出血性疾病,分为血友病A(FⅧ缺乏)和血友病B(FⅨ缺乏),男性发病,女性常为致病基因携带者。

血友病患者常以关节、深部肌肉为主要出血部位,大约70%~80%患者因关节长期出血而并发血友病性关节炎[1]。

目前,以血源性凝血因子和重组凝血因子为主的替代治疗仍是血友病最主要的治疗方式。

近十余年来,血友病的治疗取得了许多新进展,主要包括4个方面:传统的按需治疗模式转向更为理想的预防治疗模式,对抑制物的预防与治疗,长半衰期因子等新药的研制,以及基因治疗的研究。

1 预防治疗近年来,按需治疗的不足之处逐渐显现。

当出血发生,按需治疗虽能尽快做到止血、控制疼痛,但关节、肌肉的损害是不可逆的,形成了反复出血和慢性血友病性关节炎的恶性循环。

预防治疗在20世纪70年代最早由瑞典的Nilsson等提出,1994 年被WFH 和 WHO 推荐为重度儿童血友病的治疗策略[2]。

预防治疗是指尝试定期预防性替代输注凝血因子,使重型患者体内凝血因子(FⅧ:C/FⅨ:C)含量长期维持在1%(0.01 U/mL)以上,以防止或减少出血的发生。

根据预防治疗因子使用剂量的不同,有3种治疗方案[3]:大剂量方案(每次25~40 IU/kg,血友病A每周给药3次,血友病B每周给药2次);中剂量方案(每次15~30 IU/kg,血友病A每周给药3次,血友病B每周给药2次);低剂量方案是对于包括我国在内的资源有限的发展中国家一种有效的过渡性方案,基于中国现状和短期临床数据,中国血友病协作组、预防治疗工作组和儿童工作组推荐血友病A 10 IU/kg,每周2次和血友病B 20 IU/kg,每周1次的低剂量预防治疗计划。

遗传性疾病的基因治疗在医学领域,遗传性疾病一直是人类健康的重大挑战之一。

这些疾病由基因突变引起,往往会给患者及其家庭带来沉重的负担。

然而,随着基因治疗技术的不断发展,为遗传性疾病的治疗带来了新的希望。

什么是遗传性疾病呢?简单来说,就是由于生殖细胞或受精卵中的遗传物质发生改变而引起的疾病。

这些遗传物质的改变可以是单个基因突变,也可以是染色体异常。

常见的遗传性疾病包括血友病、囊性纤维化、镰状细胞贫血、苯丙酮尿症等等。

传统的治疗方法对于遗传性疾病往往只能缓解症状,无法从根本上解决问题。

比如,对于血友病患者,需要定期输注凝血因子来防止出血;对于囊性纤维化患者,需要进行物理治疗和药物治疗来缓解呼吸道症状。

但是,这些方法并不能修复患者体内受损的基因,疾病的根源依然存在。

基因治疗则是一种全新的治疗策略,旨在通过修复或替换患者体内有缺陷的基因,从而达到治疗疾病的目的。

其基本原理是将正常的基因导入患者的细胞中,使其能够产生正常的蛋白质,恢复细胞的功能。

基因治疗的方法主要有两种:一种是体外基因治疗,另一种是体内基因治疗。

体外基因治疗首先从患者体内取出一些细胞,比如造血干细胞,在体外将正常的基因导入这些细胞,然后再将经过基因修饰的细胞输回患者体内。

这种方法的优点是可以对细胞进行精确的基因修饰,但是操作比较复杂,而且存在细胞培养和移植过程中的风险。

体内基因治疗则是直接将携带正常基因的载体注入患者体内,让基因在体内的细胞中表达。

这种方法相对简单,但是基因导入的效率和靶向性可能不如体外基因治疗。

基因治疗的载体也有多种选择,常见的包括病毒载体和非病毒载体。

病毒载体如腺相关病毒、逆转录病毒等,具有较高的基因转导效率,但是可能会引起免疫反应和潜在的致癌风险。

非病毒载体如脂质体、纳米颗粒等,安全性相对较高,但是基因转导效率较低。

在基因治疗的过程中,还需要克服许多技术难题。

比如,如何将基因准确地导入到目标细胞中,如何保证基因的稳定表达,如何避免免疫反应和不良反应等等。

血友病的诊断标准血友病,又称为血友病症,是一种遗传性出血性疾病,主要是由于凝血因子Ⅷ或Ⅸ的缺乏或功能异常而导致的。

血友病患者在日常生活中容易出现不同程度的出血症状,严重者甚至可能危及生命。

因此,对血友病的准确诊断至关重要。

本文将介绍血友病的诊断标准,以便临床医生和患者了解如何进行正确的诊断和治疗。

首先,血友病的诊断需要通过详细的病史询问和体格检查。

对于有出血倾向的患者,应该询问其家族史,特别是是否有血友病或其他出血性疾病的家族史。

此外,还需要了解患者的出血症状、出血部位、出血持续时间等情况。

在体格检查中,医生需要注意观察患者皮肤、黏膜等部位是否存在淤血、瘀斑等出血表现。

其次,实验室检查是血友病诊断的重要手段之一。

常规实验室检查包括凝血功能检查、凝血因子活性测定、凝血因子抗原测定等。

凝血功能检查主要包括凝血酶原时间(PT)、部分凝血活酶时间(APTT)和凝血酶时间(TT)等指标,这些指标可以反映出患者的凝血功能状态。

凝血因子活性测定和凝血因子抗原测定则可以帮助确定凝血因子Ⅷ或Ⅸ的水平,从而进行血友病的分型。

最后,分子遗传学检查是确诊血友病的金标准。

通过分子遗传学检查可以明确患者的凝血因子基因突变情况,从而确定血友病的遗传类型和突变位点。

这对于家族遗传咨询、产前诊断以及基因治疗等方面具有重要意义。

总之,血友病的诊断需要综合运用病史询问、体格检查、实验室检查和分子遗传学检查等手段。

只有全面深入地了解患者的病情,才能做出准确的诊断和治疗方案。

希望本文能够帮助临床医生和患者更好地了解血友病的诊断标准,提高对该疾病的认识和诊疗水平。

基因治疗的使用方法简介与操作流程详解基因治疗是一种新型的治疗方法,它利用基因工程技术将正常基因导入患者体内,修复或替换病变基因,从而达到治疗疾病的目的。

本文将介绍基因治疗的使用方法以及详细的操作流程。

1. 基因治疗的使用方法基因治疗可以分为体外基因治疗和体内基因治疗两种方法。

体外基因治疗是将患者的细胞取出后,通过体外培养将目标基因导入细胞中,再将处理后的细胞重新注入患者体内。

这种方法常用于癌症治疗,如CAR-T细胞治疗等。

体内基因治疗是将基因药物直接注射或输注到患者体内,使其通过血液循环进入到靶细胞中。

这种方法常用于遗传性疾病的治疗,如囊性纤维化、血友病等。

2. 基因治疗的操作流程(1)目标基因的筛选:根据患者的病情和基因突变的类型,从基因库中筛选出能够修复或替代病变基因的目标基因。

(2)载体构建:选择合适的载体,将目标基因插入载体中,生成重组载体。

常用的载体包括病毒载体(如腺病毒、腺相关病毒)和非病毒载体(如脂质体、高分子聚合物)。

(3)载体纯化和扩增:将重组载体转染到宿主细胞中,利用细胞培养技术进行载体的纯化和扩增,得到足够量的载体。

(4)基因药物的制备:将得到的载体与适当的辅助剂(如输送剂、保护剂)混合,经过纯化和过滤处理,制备成基因药物。

(5)患者的治疗计划和预处理:根据目标疾病的特点和患者的病情,制定个体化的治疗计划。

在实施基因治疗之前,患者可能需要接受一系列的预处理,如化疗、放疗或免疫抑制剂的使用。

(6)基因药物的输送:将制备好的基因药物通过静脉注射或局部注射的方式输送到患者体内。

在进行输送时,需要严格控制输送剂的剂量和输送速度,确保基因药物能够有效到达到靶细胞中。

(7)基因治疗效果的监测和评估:在基因治疗后,需要对患者的疗效进行监测和评估,以确保治疗的有效性和安全性。

常用的监测方法包括基因表达水平的检测、临床症状的观察和影像学检查等。

(8)随访和复查:基因治疗后,患者需要进行定期的随访和复查,以了解治疗效果的持续性和潜在的不良反应。

第一章1.试述遗传病的主要特点。

2.试述遗传病的种类。

第二章3. 试述基因定义的沿革。

4. 简述断裂基因的特点。

5. 说明RNA编辑的生物学意义。

6. 试述miRNA与siRNA之间异同点。

7. 简述蛋白质合成过程。

8. 简述核糖体上与蛋白质合成有关的结合位点与催化位点。

9. 何谓突变,它包括哪两种类型?10. 基因突变的特征是什么?简述其分子机制。

11. 紫外线引起DNA损伤修复的主要方式有哪些?简述切除修复和重组修复的过程。

12. 如果切除修复和重组修复有缺陷,将分别引起什么后果?13. 何谓移码突变?什么样的DNA的改变可以引起移码突变?第三章人类基因组学14. 概述基因组学的研究内容。

15. 说明HGP的科学目标和工作任务。

16. 什么是遗传图和物理图?简述构建原理。

17. 基因定位的主要方法的特点是什么?18. 说明基因克隆的三种研究策略。

19. 说明基因组医学在遗传病研究中的应用。

第四章染色体20. 细胞周期分为那几个时期?各时期的特点是什么?21. 简述精子发生的过程。

22. 简述染色体的形成过程。

23. 比较常染色质与异染色质异同。

24. 减数分裂前期有哪些分期?试述各分期特点。

25. 什么是减数分裂?其发生的意义何在?26. 细胞周期中间期各分期的特点有那些?27. 简述人类染色体的多态性及其应用。

28. 高分辨率显带染色体如何命名,有何意义。

29. 说明显带染色体是如何描述的。

30. 常用的染色体显带技术有哪些?31. 人类染色体是如何分组的,核型是如何描述的?第五章单基因遗传病32.一对表型正常的夫妇生出了一个先天聋哑的女儿,此聋哑女儿长大后与先天聋哑男子结婚并生育了一个表型正常的儿子,试分析其原因。

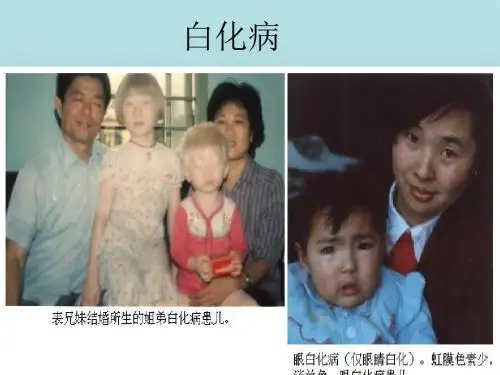

33.一对表型正常的夫妇,婚后生出了一个患有白化病的女儿和一个红绿色盲的儿子,请分析其原因。

34.一家系,第Ⅰ代男性为一Huntington舞蹈症患者,41岁时发病,其与一正常女性结婚后生育一子三女,儿子和一女儿也是Huntington舞蹈症患者,儿子发病年龄为35岁,女儿37岁时发病。

中华血液学杂志2013-10-15分享血友病B是一种X染色体连锁隐性遗传病,因编码基因的改变而导致凝血因子Ⅸ(F Ⅸ)的缺乏。

在男性中发病率约为1/25 000 ,依据血浆FⅨ活性(FⅨ∶C)分为重型(F Ⅸ∶C<1%)、中间型(F Ⅸ∶C 1%~5%)和轻型(F Ⅸ∶C >5% ,≤40%)。

目前该病主要治疗手段为替代治疗(输注血浆提取物或重组FⅨ制剂),但反复输注外源性FⅨ可引起FⅨ抑制物形成、血制品输注相关疾病且医疗费用昂贵。

基因治疗则为血友病的长期缓解乃至治愈带来了希望。

靶组织或细胞选择范围广泛、F Ⅸ基因片段小、低水平表达即可明显改善出血、具有良好的动物模型等优势,使得血友病B 成为基因治疗领域进展最为迅速的疾病之一。

一.载体系统1.腺相关病毒载体:腺相关病毒载体(AAV)是目前血友病B基因治疗最有前景的载体。

AAV是一种可感染人细胞、具有天然复制缺陷的单链DNA 病毒,与已知人类疾病无关。

AAV较之其他病毒载体具有免疫原性弱、转染效率高、可转染非分裂细胞、表达稳定且持续时间长等优点,缺点为容量小、基因表达滞后。

AAV包括AAV1、2、5、6、7、8、9 等多种血清型。

AAV2 是应用最早、最广泛的血清型,可有效转染多种细胞,但人类是AAV2的天然宿主,人群中AAV2血清抗体阳性者较为常见。

其他几种血清型则有不同的转染趋向性:AAV1具有明显的骨骼肌趋向性,AAV6具有心肌趋向性,AAV8具有明显的肝趋向性。

针对不同的靶组织可以考虑选择趋向性不同的AAV。

总体而言,AAV7、8、9 产生的免疫反应较AAV1、2、5 轻。

Wang 等分别应用AAV1、2、5、7、8、9 对FⅨ基因敲除小鼠和患血友病B犬进行基因治疗,然后对血浆中FⅨ∶C、抗FⅨ特异性IgG1 和IFN-γ进行检测,以比较其转染效率和免疫反应。

结果显示以肌肉组织作为靶组织时,AAV7、8、9 转染效率高于AAV1、2、5,未发现针对导入的FⅨ基因的B细胞反应,针对病毒衣壳蛋白的T细胞反应程度亦较弱。

自身互补AAV 载体(self-complementaryAAV, scAAV)的发明则弥补了传统单链AAV 载体(singlestrandedAAV, ssAAV)表达滞后的缺点。

ssAAV表达滞后的原因在于其进入靶细胞并脱壳后,首先要合成互补DNA链才能进一步表达。

scAAV则是将载体基因设计成1 个单链反向重复序列,当载体进入靶细胞后即可折叠形成1 条互补双链,从而绕开影响基因表达速度的步骤。

Nathwani 等采用scAAV5 和scAAV8 作为携带FⅨ编码基因的载体对患血友病B猕猴进行基因治疗并研究其安全性。

研究者将猕猴分为5 组,分别从外周静脉注射2×109~2×1012 载体基因组(vg)/kg 共5 个剂量级的载体,然后对基因表达效率和安全性进行了长达5 年的观察。

研究发现,当载体剂量达到6×1010 vg/kg 时,猕猴血浆FⅨ∶C维持在1%以上;所有的猕猴均产生了血清型特异性抗体,未发现衣壳蛋白特异性T细胞反应和免疫介导的肝损伤,同时没有观察到AAV基因整合到靶细胞基因序列中和肝脏肿瘤的发生。

该研究及大量制备scAAV的方法为临床试验打下了基础。

AAV的缺点为包装容量较小,影响了在血友病A等其他基因缺陷性疾病的应用。

2.逆转录病毒载体:逆转录病毒载体(RV)是最早应用于基因治疗的病毒载体,但仅对分裂细胞有效,对非分裂细胞则无效。

Zhang 等以RV作为载体、以肝脏作为靶组织对新生血友病B犬和新生基因敲除血友病B小鼠进行基因治疗,结果显示所有动物中FⅨ∶C>10%,无FⅨ抑制物形成。

但成年动物的肝脏中分裂细胞不足,有报道以手术切除部分肝脏的方法诱导肝细胞增殖,再应用RV进行基因治疗,但该治疗方法创伤较大,与其他载体相比劣势较为明显。

3.腺病毒载体:腺病毒载体(AV)可转染分裂细胞和非分裂细胞。

腺病毒基因不与宿主基因整合,不会因为基因整合而导致抑癌基因失活。

人群可天然感染腺病毒而易预存免疫反应。

第二代AV(高容量AV)腺病毒本身的编码基因被去除,可以降低宿主免疫反应,延长导入基因表达持续的时间。

4.慢病毒载体:慢病毒载体(LV)是以HIV-1 为基础发展起来的基因治疗载体,可转基因至分裂细胞和非分裂细胞,对包括肝在内的各种组织都可转染,也可将载体基因整合至宿主基因中。

因为LV来源于HIV,在普通人群中少有感染,很少有预存免疫反应,在基因治疗上具有一定的优势。

但是应用LV作为载体进行基因治疗时,FⅨ∶C仅接近1%,且有一过性急性促炎性免疫反应发生。

Brown等应用携带肝细胞特异性启动子的LV载体对基因敲除血友病B小鼠进行治疗,FⅨ∶C因抗FⅨ的T细胞反应而未达治疗水平(<1%),当他们在载体中再包进一段造血特异性miRNA后进行基因治疗,小鼠体内FⅨ∶C持续高于15%且未发生明显的免疫反应,分析认为,miRNA可能在T细胞反应的免疫失活中起了重要作用。

Mátrai 等报道应用整合酶缺陷的慢病毒载体对基因敲除血友病B小鼠进行基因治疗,在基因有效表达的前提下诱导抗原特异性免疫耐受,并降低基因插入诱变的风险。

5. 非病毒载体系统:非病毒载体包括脂质体、纳米材料、沉默转座子、质粒DNA注射等,具有来源广泛、成分明确、免疫反应低、可大量制备等优点。

而缺点在于转染效率低、FⅨ难以长期表达。

Miao 等报道显示小鼠肝内注射裸质粒DNA的同时结合超声波空化可以显著提高转染效率。

经小鼠尾静脉高压注射编码FⅨ的裸质粒DNA,达到了良好效果。

相比较其他非病毒载体,沉默转座子可以使FⅨ基因整合到宿主基因而长期表达,显示出一定的发展优势。

二.靶点的选择1.肝脏:肝脏是产生FⅨ的主要器官,是基因治疗较为理想的靶器官。

早期通过肝动脉或门静脉注射载体,一些具有肝趋向性的新载体(如AAV8)可采用静脉注射,使治疗过程简化、风险降低。

血友病B(尤其是重型)患者常因为血制品输注而并发肝炎,不宜选择肝脏作为靶器官。

2.肌肉组织:肌肉组织是FⅨ的异位合成组织,也是一个重要的治疗靶点,对于合并肝炎的患者尤为适合。

载体一般采用多部位肌肉注射,肌肉组织中可长期表达FⅨ。

Buchlis 等报道1 例血友病B患者在接受基因治疗(载体为AAV2 肌肉注射)10 年后因非治疗相关原因死亡,注射部位肌肉组织仍可表达FⅨ,但由于免疫反应,该患者血浆FⅨ∶C未达治疗水平。

采用加压注射或合并使用血管活性药物的静脉灌注给药法(ATVRX)可使载体在肌肉组织中广泛分布。

短程应用环磷酰胺以抑制免疫反应可使血浆FⅨ∶C持续维持在治疗水平以上,且安全性较为理想。

3.造血干细胞、红细胞和血小板:除了传统的靶组织,有研究者致力于FⅨ基因异位表达的探索。

Bigger 等以慢病毒作为载体,体外转染小鼠造血干细胞,再植入经致死量照射的普通小鼠及基因敲除血友病B小鼠体内,结果受鼠体内表达FⅨ持续1 年以上;再将受鼠的造血干细胞进行二次和三次移植,二次或三次移植受鼠也可长期表达FⅨ,凝血功能得到显著改善。

另有报道使FⅨ表达于干细胞来源的红细胞,也获得良好效果。

Zhang 等建立2bF9 转基因小鼠模型,使其FⅨ异位表达于血小板和巨核细胞,并储存在α颗粒中,虽然血浆FⅨ∶C仅1.1%,但其中90%的FⅨ位于血小板,当血小板激活后FⅨ可立即释放到出血部位,止血效果优于普通FⅨ,且具有更长的半衰期。

该研究中转基因小鼠未发生肿瘤和血栓性事件。

这些研究为血友病B的基因治疗开拓了思路。

三.安全性1.免疫反应:免疫反应是影响基因治疗成败的关键。

病毒衣壳、导入的载体基因、启动子元件和增强子元件、载体剂量、靶点的选择、是否合并肝炎以及先前有无FⅨ抑制物均为影响免疫反应的因素。

衣壳蛋白特异性T 细胞反应和针对转入基因的免疫反应在动物实验和临床试验中均为常见。

在以AAV作为载体的基因治疗中,针对病毒衣壳蛋白的免疫反应则是导致FⅨ表达进行性减少的原因。

有研究显示作为靶器官的肝脏中CD8+细胞浸润较肌肉少见,分析认为与肝脏中调节性T 细胞(Treg)形成的免疫耐受有关。

目前减低和应对免疫反应的策略还有:①减少载体中的空衣壳数量;②应用高表达F Ⅸ的转基因,如FⅨPadua(R338L),则可用较少载体就达到同样疗效;③在基因治疗中短程应用免疫抑制剂;④持续监测,一旦出现免疫反应及时给予糖皮质激素。

2.基因插入突变:载体基因若随机整合进宿主基因,可能引起基因插入突变。

如整合到抑癌基因并致其失活,可增加肿瘤发生的危险。

目前广泛应用的AAV载体,尚未发现宿主基因整合。

多项大规模动物实验结果大多证实AAV载体无诱发癌变倾向。

如果载体基因随机整合到精子细胞,则可引起后代基因的改变,也就是所谓的种系传播,是人们对基因治疗的一个顾虑。

但研究表明应用AAV2和AAV8靶向治疗后,动物精液中载体基因仅短暂存在,经过上百个生精循环后,精液中已无载体基因存在。

一般认为应用AAV2和AAV8基因治疗导致种系传播的风险较小。

也有报道显示基因治疗增加了肝癌和其他恶性肿瘤的发生率。

对于基因突变的安全性尚需继续观察和研究。

四.临床试验Qiu 等在1996 年报道了世界首次血友病B基因治疗临床试验。

研究者用带有FⅨ基因的逆转录病毒载体转染患者的离体皮肤成纤维细胞,筛选出表达FⅨ的细胞,经一系列安全性检测后用胶原包埋,于患者腹部或背部皮下注射。

2 例患者体内血浆FⅨ水平升高2 倍多,持续超过1 年。

没有出现明显的治疗相关不良反应。

Manno 等应用AAV2作为载体通过肌肉注射的方式对血友病B患者进行基因治疗,肌肉组织中FⅨ表达良好,但血浆FⅨ∶C<1%。

通过肝动脉注射将AAV2注入血友病B患者体内,血浆FⅨ∶C达治疗水平,但8 周后逐渐下降并伴有转氨酶升高,认为与衣壳蛋白引起的细胞免疫反应相关。

最近一则令人振奋的消息来自于英国伦敦大学学院的的临床试验。

入组的6例无FⅨ抑制物的重型血友病B患者脉注射三种剂量的scAAV8载体,所有患者外周血FⅨ∶C均达治疗水平,未产生FⅨ抑制物,也没有发现针对FⅨ基因的T细胞免疫反应,但在所有患者中均发现针对AAV8衣壳蛋白的体液免疫反应,中、高剂量组的患者中还出现AAV8衣壳蛋白特异性T细胞反应。

高剂量组的2例患者出现了衣壳蛋白特异性T细胞反应引起的转氨酶升高,给予短程糖皮质激素治疗后恢复正常,而且FⅨ∶C仍然维持治疗水平。

综上所述,近年来血友病B 的基因治疗取得了很大进展。

今后需要进行更多的动物实验以验证安全性并谨慎、严格地开展大规模临床试验。

中华血液学杂志2013年9月第34卷第9期。