西周金文

- 格式:docx

- 大小:601.13 KB

- 文档页数:13

浅谈西周金文书法艺术

西周金文是中国古代书法艺术中的重要组成部分,它是我国古代文字的最早形式之一,有着深厚的历史积淀和独特的艺术魅力。

西周金文书法艺术在字形结构、笔画之美以及意

境上都具备了独特的特点和魅力。

西周金文在字形结构上表现出浓郁的古朴风貌。

它的字形较为粗犷而正直,线条简洁

而自然,具有一种古老而庄重的感觉。

《前陶公》中的金文鼎身,雍容大方,威严肃穆,

尽显古代统治者的威仪和庄重。

这种古朴的字形结构体现了西周时期的社会特点,也展现

了古代统治者的威严和尊贵。

西周金文的笔画之美令人叹为观止。

筆畫數少且粗壯,犀利而有力度。

《盂鼎铭》是

西周金文的代表作之一,它的字形端庄肃穆,每一笔的厚重感都给人以深刻的印象。

这种

犀利有力的笔画展现了西周人民那种勇敢而豪迈的精神风貌,同时也表现了他们善于用武

力维护国家统一和社会稳定的决心。

西周金文的意境深刻而具有神秘感。

这种神秘感主要体现在西周金文的象形字符上,

例如《秦公夫人蔡子》金文中的瑞兽纹饰,它以独特的线条勾勒出兽面的神秘气息,给人

以一种神奇之感。

这种神秘感带给人们一种探索和思考的冲动,激发了人们对于古代文明

和历史背景的好奇心。

西周金文书法艺术以其古朴的字形结构、犀利有力的笔画和深刻而神秘的意境,展现

了古代社会的特点和古代人民的情感态度,具有独特的历史价值和艺术魅力。

它不仅是我

国古代书法发展的重要阶段,也是中华文化宝库中一颗璀璨的明珠。

我们应该重视对西周

金文书法艺术的研究和传承,让它继续发扬光大,让更多人欣赏到它的独特魅力。

西周甲⾻⽂、⾦⽂书法(中)——中国国家博物馆典藏甲⾻⽂、⾦⽂集萃继(久远的)上期介绍商代甲⾻⽂,这期将介绍西周的甲⾻⽂和⾦⽂书法,因西周部分图⽚丰富,分为上、中、下三集介绍。

甲⾻⽂是⾄今中国发现的最早的系统性⽂字,它的结字⽅式和书写风格直接影响了中国⽂字的发展。

⾦⽂,源于青铜器上铸刻的⽂字,始于商代,盛⾏于两周,逾秦汉⽽逐渐⾛向衰微,⾦⽂内容多涉及族徽、庙号、祭祀、战争、封赐等。

此次资料收集涉及⼀些⽂物⽣僻字,如有考证失误或是信息错误之处,请留⾔“不⼀样”帮助修正!周武王克商之后,周⼈在承继商代青铜礼乐⽂明的基础上,对其进⾏了开拓性的改造和创新,⾦⽂书法⽅⾯也是如此。

西周早期,⽆论是⾸尾尖细或头粗尾细的线条处理,还是有意为之的波磔肥笔,⾦⽂均显露出浓郁的晚商遗风。

成王、康王以后,随着⼀系列政治、经济、军事体制的实施和完善,青铜礼器的铸制数量迅速增加,铭⽂涉及的内容更加丰富,⾦⽂的单篇长度和总体数量均远逾西周之前。

在此过程中,西周⾦⽂进⼀步⾛向成熟化、规范化,结体匀美、法度雍容、线条精劲、笔意纯熟的⾦⽂书法成为西周王朝⽓象的⼀种象征和体现。

厉王、宣王之后,西周政局长期动荡不稳,与政治密切相关的青铜礼器制度颇受影响,⾦⽂书法风⽓也随之发⽣转变。

部分铭⽂的书写简便率直,字势倾斜随意,结体宽疏不⼯,这种风格在打破旧有规范的同时,也赋予⾦⽂书法以新的美感和趣味。

这种趋势被秦国继承下来,成为导致战国时期秦⽂字发⽣⾪变的重要因素之⼀。

楷侯贞盨(xǔ)西周铭⽂表明这是楷侯贞⾃作⽤器。

楷侯是西周楷国国君,地望在今陕西志丹⼀带。

铭⽂字体较长,笔画均匀,与西周晚期的⼤克⿍等器特征相近。

备注:盨是汉族在古代盛⾷物的铜器,椭圆⼝,有盖,两⽿,圈⾜或四⾜。

盨是⽤来盛⿉稷的礼器,从簋变化⽽来,西周中期偏晚的时候开始流⾏。

颂壶西周铭⽂内容为周宣王在康昭宫的太室对颂进⾏册命赏赐,命颂掌管成周⼆⼗家商户,监理新设的商贾,为内廷宫室提供物资货物。

西周青铜器上的金文西周的金文,由于社会的稳定和统一,铜器都由王室或大臣铸造,文字也显示出各时期的统一性。

到了东周,王权削弱,天下出现诸侯割据纷争的局面,金文的风格也由统一而变为多样。

那么,今天我就和大家来聊聊有关西周青铜器上的金文。

一、西周金文的使用公元前770年,周平王迁都洛邑(河南洛阳),此后至秦始皇统一中国的公元前221年,史称东周或称春秋战国时期。

春秋时期,可考的诸侯国约120个,其中较大的诸侯国有20多个,到战国时期,因战争加剧而兼并为燕、韩、赵、魏、秦、齐、楚七个大国。

这一时期的鼎彝铭文,承西周晚期的规制,保持了大篆的字体特点,结构章法错落自然,但在礼坏乐崩、势力纷争、诸侯割据日益加剧的情况下,西周金文的那种平和典雅与庄重和谐之美的表现日益逊色,文字的地方特色逐渐显现出来,字体及风格也逐渐在发生变化。

大体说来,处于西周政治经济文化中心地带而形成并发展起来的秦国,其书体仍然沿袭了西周的传统风格,没有太多的变化;春秋时期先后称霸天下的晋国、齐国和楚国等,由于地域环境和文化氛围的不同,金文书法的发展也各有自己的特色,比如齐国及毗邻的鲁国,由于一直重视礼乐文教,表现在书法上,文字的书写也都显得规整严谨,而与西周以来的金文风格血脉相连;地处南方的楚国,自其接受周王朝分封之日起,一直保持着它相对独立的地位,在其精神文化方面虽然一直受到中原文明的熏陶,但又受到南方蛮夷宗教习俗的影响而充满了浪漫气息,表现在书法艺术上,自然也就别具一格,于挺拔刚健中更带有一种诡异华丽的色彩。

同样,三晋地区的文化,在春秋中前期也保持了与西周中晚期金文风格的一致性。

到春秋后期,尤其是三家分晋以后,韩、赵、魏各自开疆拓土,雄踞一方,自然也汲取了戎狄异族文化的营养,社会思想文化随之得到丰富与发展,表现在书法上,自然也有其特色了。

地处江淮的吴、越其书法艺术更是另有一种灵秀之气。

但是,我们在讨论春秋战国时期金文书法的地域特色的同时,是否还应当考虑到书法艺术的整体统一性?因为,文字的使用是约定俗成的,春秋战国时期,一方面是政治上的诸侯割据与分裂的不断加剧;另一方面也不能不看到,各诸侯国掌握着文化的贵族阶层始终保持着相互往来,活跃的士人更是在各诸侯国争夺人才的背景下,穿行于各个诸侯国之间,这对于文化的交流与沟通无疑有着重要的作用。

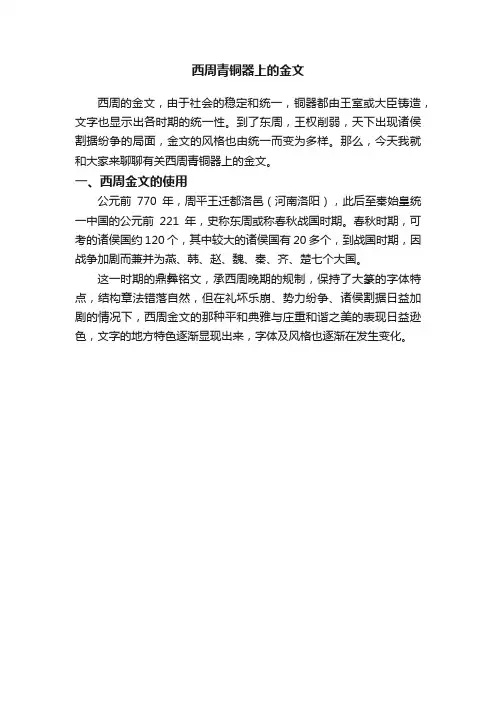

谈书论画中国第二种文字的出现与衰落——金文上一期文章,我们谈及了“甲骨文”那么这一篇就来论道论道“金文”金文指铸造和鏨刻在铜器上的铭文主要以商周青铜器铭文为主因青铜是铜和锡的合金,周代以前把铜称之为金因此金文也被称为吉金文字又因青铜器礼器以鼎为代表乐器以鐘为代表,故金文又称钟鼎文在书法中一般又称为大篆或籀书△商纣王时期的版方鼎金文的产生和发展与青铜器铸造技术和文字的发生发展有著密切的关系金文铭文从商代早期产生经过商代晚期的简铭期到西周时期的长铭期至战国晚期逐渐衰落大约经历了千余年的发展变化根据专家和学者们的研究金文的特征与风格大致可分为四个时期△饕餮纹铜方彝一是殷商时期。

商代的金文一般较简短,只有一两个或十个字左右。

如“父乙”、“父丁”等主要是人名,大多数是氏族名、人名、被祭祀的祖先名、器名、制造人的名字以及族徽等。

商代的金文中有不少象形文字,种类较多,大多数是动物,如马、虎、鸟、鱼、象、猪、狗,也有兵器、家室、舟车、亚形、山形、子孙等各种形象。

这是商代金文特有的现象。

这些象形字较甲骨文更原始而写实,可以说是金文中较古老的字体。

这个时期铭文的字体均端严不苟,其款识笔划锋锐、气魄雄伟。

代表作有:《司母戊鼎》、《戌嗣子鼎》、《司母辛鼎》等,虽字少却独具风格,有的朴拙凝重,有的流畅瘦劲,开启了西周金文的先河。

△《司母戊鼎》△《戌嗣子鼎》△《司母辛鼎》二是西周时期。

这一时期金文有了较大发展,由于西周礼器极盛,因而留存于世的金文数量十分可观。

从风格上来说,西周前期的金文以朴茂凝重、瑰丽沉雄为主要特征,起讫多不露锋,笔画遒劲峻拔,整体上体现出线与块面结合的形式美。

到了西周中期,金文的风格由沉雄朴茂变为典雅平和,用笔柔和酣畅、笔画圆浑,但是装饰意味趋弱、用笔意蕴增强、行款布局疏朗自如。

西周晚期,金文趋于成熟,笔画由初期的肥瘦悬殊趋于统一,字形更加自由,风格也呈现多样化,显示了大篆成熟时期的风格特征。

这一时期著名的重器有大盂鼎、散氏盘、毛公鼎、小克鼎等。

金文在研究周朝历史中的作用在研究周朝历史的过程中,金文扮演着重要的角色。

金文是指在古代最常用的记录方式——铭文、刻划于金属器物上的文字和图案。

周代的金文具有丰富的历史、考古、艺术等价值,千百年之后,则成为探索那个时代的重要途径之一。

一、金文对于确认历史事件有着重要的地位金文能够记录古代历史事件,象征文化自觉和科技的进步,成为沉淀历史和文化的鲜明标志。

例如《周礼》的生产器物编写规范,《尚书》中著名的九世家谱,以及诸如周庙各种给旌词,都是有着相当研究价值的金文载体。

它不仅可以记录与每一个具体历史事件相关的信息,而且可以将这些信息的多个版本比较和整合。

这使得其成为秦汉或南北朝和隋唐以至清朝的史学家不可或缺的研究工具。

二、金文对于了解周朝文化具有广泛意义除了将历史事件具体化以外,金文也可为我们提供深入了解周代文化的有效方式。

通过对各种金文的颜色、造型、线条的比对和分析,人们可以了解周代文化中的美学理念、生活方式、技术工艺、社会制度等方面。

比如,我们可以通过金文了解周朝时期铸钱的特点,对当时的经济金融有一个初步的了解;又比如,从晋太商铭上的铭文中可以得知西周时期人们非常注重祭祀活动和祖先崇拜等方面的遗产。

三、金文有助于指导现代艺术创作周代的金文不仅是历史和文化的重要载体,它在艺术方面也起着重要的作用。

金文以字形鲜明、笔画有力、格调独特等特点构成它独有的艺术风格,对于现代艺术的创作具有很多的指导作用,取得了不俗的成效。

例如,“金文中某些构造非常简单,但特别鲜明。

一个小小的笔画或一个半圆都会让这个铭文变得别具一格。

这种奇妙的构造对于现代艺术家来说,是一个非常好的启示”。

在现代艺术创作中,可以看出许多受到周代金文的启示和影响。

总之,周代金文是一份珍贵的历史瑰宝,它为我们揭示出许多从未被发掘的琐碎细节,提供了很多困惑历史现象的线索,是我们了解当时历史和文化的最佳途径之一。

这使我们更好地了解周朝这段重要的历史,也是现代人民对于古文化遗产的传承和弘扬。

西周金文动词研究综述西周金文是最早的成系统的汉民族书面语之一,保持着当时语言的原貌,是该时期语言的真实记录,因此它是研究上古汉语词汇和语法的重要语料。

通过对西周金文动詞的判定标准、词义系统、语法功能和复音词进行全面的梳理,为西周金文的释读和应用以及上古汉语动词的研究奠定基础。

标签:西周金文;动词;综述西周金文动词研究是西周金文词汇和语法研究中的重要课题,也是上古汉语研究中最复杂的难题之一。

我们知道,动词是句子的核心和重心,与其他词类相比,它不但数量较大,义项较多,而且组合能力较强。

所以,吕叔湘先生认为“动词及其句型的研究是语言研究中的第一号重要问题”。

因此,西周金文动词研究对上古汉语词汇系统和语法体系的构建,具有极其重大的意义。

一、西周金文动词的判定标准从一百年多前马建忠的《马氏文通》开始,早期的语法著作大都根据意义或概念来确定动词。

应当承认,词汇意义是语法意义的基础,表示动作或行为的词大部分是动词,但单凭意义或概念来确定动词是有困难的。

通过上个世纪五十年代词类问题的讨论,学术界大都明确仅仅依据意义标准去确定动词是行不通的。

大多学者都认识到,词类是词的语法分类,给汉语的动词词汇进行语法分类,应当依据动词的语法功能来确定。

上个世纪五十年代,王力先生提出了“词义标准、形态标准和句法(功能)标准的三结合”〔1〕的原则来判定词类。

对这一标准尽管有所争议,但经过半个多世纪的实践,这个标准还是可行的,已被词类研究者广泛地应用于语言实践中。

胡裕树、范晓二先生在论述怎样研究动词时,就提出了三个平面(句法的、语义的、语用的)的原则。

〔2〕我们对西周金文动词的界定,主要采取目前较为通行的语义和语法相结合的原则,同时也吸收了语法学界最新的研究成果——“三个平面”的原则,从中得出西周金文单音动词五百一十个,复音动词一百零六个。

西周金文单音动词与后世动词的主要不同就是兼类现象较为突出,即动词与名词、形容词、介词之间的界线较为模糊。

汉字:⾦⽂篇,你都知道哪些?⾦⽂(殷周青铜器铭⽂)⾦⽂是中国古代的⼀种书体名称,指的是铸造在殷商与周朝青铜器上的铭⽂,也叫钟⿍⽂。

商周是青铜器的时代,青铜器的礼器以⿍为代表,乐器以钟为代表,“钟⿍”是青铜器的代名词。

中国在夏代就已进⼊青铜时代,铜的冶炼和铜器的制造技术⼗分发达。

因为周朝把铜也叫⾦,所以铜器上的铭⽂就叫作“⾦⽂”或“吉⾦⽂字”;⼜因为这类铜器以钟⿍上的字数最多,所以过去⼜叫作“钟⿍⽂”。

01⾦⽂分类⾦⽂可略分为四种,即商朝⾦⽂(前1300年左右~前1046年左右)、西周⾦⽂(前1046年左右⾄前771年)、东周⾦⽂(前770年~前222年)和秦汉⾦⽂(前221年~前219年)。

1---商朝⾦⽂纵然商朝以前已有青铜器,⾦⽂之始,是在盘庚迁殷(今河南安阳西北)后。

初时只有寥寥数字,及⾄周初,已达千⼆百余字。

商末铸有⾦⽂之青铜器⽇多,然所述仍⼗分简略,多为铸者或其先祖之名讳。

⾄商亡时,⽅有⽂章出现,然其时最长之⽂,仍仅有四⼗余字。

2---西周⾦⽂及⾄周代商起,⾦⽂渐兴,天⼦之事,如昭王南巡,穆王西狩等,多有记述。

3---东周⾦⽂⾃平王东迁以降,铁器渐见,钟等青铜乐亦渐多,且亦能铸⽂于青铜器外侧,故⾦⽂所录,已⾮如当初般,只为王公⼤⾂之事,战功、⾳阶等,皆有铸录。

此时⾦⽂被⼴泛使⽤,堪称全盛时期。

4---秦汉⾦⽂秦始皇⼀统天下后,诏令书同⽂,并于四⽅⽴碑,所⽤之⽂字皆为⼩篆,且不再刻铭⽂于钟⿍之上,由是⾦⽂渐衰。

及⾄汉代,民间多铸铭⽂于铁器之上,青铜之器,不复使⽤,⾦⽂⾃是不见于史。

02记载内容⾦⽂是研究殷商、西周、春秋、战国⽂字的主要资料,也是研究先秦历史的最珍贵的资料,早在汉代就多有出⼟,被学者所研究。

甲⾻⽂笔道细、直笔多、转折处多,为⽅形有所不同,与甲⾻⽂相⽐,⾦⽂笔道肥粗,基本属于籀篆体。

风格整齐遒丽,古朴厚重,脱去板滞,变化更加丰富。

铜器上的铭⽂,字数多少不等,所记内容也很不相同。

金文的发展历程简述黄金文化源远流长,金文的发展历程可以追溯到中国古代的商、周时期。

黄金文化最早的形式是商代的“甲骨文”,通过在龟骨或兽骨上刻划文字记录祭祀、卜卦、天文观测等各种活动。

商代末年到西周初年的“金文”出现了明显的演变,成为我国最早的“大篆”体系的雏形。

在商、周时期,金文的发展主要分为两个阶段。

第一个阶段是商代晚期的金文,主要是刻在青铜器上,用来祭祀天地神祇。

这些金文的形态简单,构图严谨,以徽、璧、卣、铺等器物为主要载体。

第二个阶段是西周初年的金文,该时期的金文开始大幅度发展,形成了复杂的字体结构,内容涉及政务、军事、祭祀等方面。

这一阶段的金文主要刻划在短剑、环首簋、觚、尊等不同类型的青铜器上。

随着社会的不断进步和文化的发展,金文不再满足单一的祭祀需求,开始被广泛应用于其他领域。

在春秋战国时期,金文逐渐从祭祀用途转向了文书记录,成为官方和贵族间交流的重要工具。

这个时期的金文字体更加丰富多样,既有扁平朴实的字体,也有曲线流畅的字体。

另外,金文的布局也趋于规范化,出现了头尾横长,中间加辅助线的构图模式,提高了文字的易读性。

到了秦汉时期,金文已经成为官方主导的文字体系,使用范围逐渐扩大到全国。

秦始皇统一六国后,大力推行小篆,废除了金文并将其限制在祭祀和鉴藏领域。

随着秦朝的覆灭,汉初的文人开始对金文进行研究,通过模仿金文的字形制作篆刻字帖,从而引起了金文的重视。

金文在后来的历史时期,逐渐从标志官方权威的象征转变为文人雅趣的表现方式。

隋唐时期,金文在书法艺术中的地位越来越高,成为文人风雅的象征。

唐代的邓州赵芝龙、清代的傅山等名家都善于金文书法,并以金文的古朴、刚劲的笔画风格为基础,发展出了自己独特的风格。

到了现代,金文以其特殊的风格和独特的韵味成为了书法艺术中的一种重要表现形式。

时至今日,金文在书法爱好者中仍然备受推崇,也成为了书法教学中的重要内容。

金文的发展历程可以说是与中国古代历史的发展紧密相连的。

金文发展史及其书法代表,每件重器都视为国宝,价值连城!金文发展史及其书法代表一、金文是甲骨文的继承和发展在我国考古学上,青铜器主要指的是夏、商、周三代用铜锡合金铸成的器物。

当时,许多青铜器上都有铭文,最初人们把它叫做钟鼎文,后来觉得这个名称不能概括钟鼎文以外的其他器物上的铭文,于是又改称金文,表示刻铸在所有金属上的文字。

因此,金文可谓是甲骨文的继承和发展。

其产生于殷商时期,兴盛于西周,主要内容包括祭祀典礼、征伐记**、赏赐锡命、训诰臣下和颂扬先祖等方面,涉及当时社会的政治、经济、军事和宗教等各个领域,为后人提供了极其珍贵的史料,引起了史学家的高度重视。

同时,金文所表现出来的特定的点画和结构形态,往往同它的物质载体一起,产生一种震慑人心的历史韵味和气量,不仅填补了商周时代书法历史的空白,成为书法理论研究者的关注对象,而且为书法艺术的发展提供了临摹和取法的对象。

从现在发掘的材料和传世品来看:金文在秦汉以前最多,最早的是在商代。

西周金文大多出于西周的政治、经济、文化中心——周原和丰镐,以及陕西宝鸡、临潼、长安等地。

自西汉神爵四年的尸臣鼎首次出土以来,往后各地又陆续出土了大量珍品。

尤其是新中国成立以来,出土的青铜器如大盂鼎、毛公鼎、散氏盘、虢季子白盘、利簋、大克鼎、小克鼎、墙盘等均为重器。

每件重器都视为国宝,价值连城。

据不完全统计:到目前为止,已见到的铸有铭文的青铜器就有4000件以上,因数量之多、制作之精美而被视为瑰宝。

绝大多数收藏于中国历史博物馆、陕西省博物馆、故宫博物院、南京博物院、上海博物馆、河南省博物馆、湖北省博物馆、河北省博物馆等。

二、金文的特征和风格根据专家和学者们的研究,金文的特征与风格大致可分为四个时期:一是殷商时期。

商代的金文一般较简短,只有一两个或十个字左右。

如“父乙”、“父丁”等主要是人名,大多数是氏族名、人名、被祭祀的祖先名、器名、制造人的名字以及族徽等。

商代的金文中有不少象形文字,种类较多,大多数是动物,如马、虎、鸟、鱼、象、猪、狗,也有兵器、家室、舟车、亚形、山形、子孙等各种形象。

关于金文的介绍

金文是指商代和西周时期使用的铭文和记事符号,为中国文字的

起源之一。

金文主要出现在青铜器上,也有部分出现在玉器、骨器和

甲骨上。

金文是一种刻划于器物上的古代文字,因此其形态有别于后

世的书写文字。

金文的性质包括象形、指事和会意,即以“象”、“事”、“意”为主要表现手段,由简单的符号组合成复杂的含义。

其中,“象”是靠图案描摹感官物象来表示,如“目”、“日”、“鼻”等;“事”是通过实际事物的形态来表示,如“人”、“口”、“木”等;“意”是通过抽象概念的符号来表示,如“仁”、“义”、“好”等。

金文的产生和发展,不仅反映了古代社会和生产力的发展,更具有重要的历史价值和文化意义,是研究中国文字及其演变的重要

素材。

西周时期文字浅说西周时期主要文字资料是金文。

笔者通过梳理,将西周金文从概念、特点及记载的类别上加以说明,旨在强调和说明西周文字对汉字的发展起到非常重要的作用。

标签:西周;金文;铭文西周(约前11世纪—前771年)文字有甲骨文、金文、陶文等,主要以金文为主。

周初的甲骨文出土并不多见,比较集中的是1977年、1979年在陕西省岐山县、扶风县一带考古挖掘出土的周原遗址以及随后在河北、北京等地方考古发现的西周甲骨文,其中300多片有字。

这些甲骨文的内容丰富,对研究商周的政治、经济、文化等有重要的历史价值和意义。

一、金文概说金文,是指铸在青铜器上的文字。

在先秦,“金”可以称铜,所以在青铜器的文字一般叫做金文。

因为礼器中鼎的数量是最多的,所以有人用鼎来作古代铜器的代表,上面的文字叫做钟鼎文,也称为铜器铭文,简称作金文。

二、金文特点由于金文是先用毛笔描写在模胎上,然后再刻字,最后铸在铜器上的,所以字体正规,字形整齐,笔划圆肥,故更具有象形的意味。

西周金文有以下主要几个特点:第一图形绘画的成分慢慢在减弱,笔画呈现线条,曲线呈现平直,文字便于书写;构字方式日趋统一,字形日益固定;语气词“呜呼”、“哀哉”之类也渐出现;不常出现新的象形字,而形声字却明显增加。

三、铭文的记载工具青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表。

鼎(dǐng)古代烹煮用的器物,指古代烹煮用的器物,一般是有三足圆鼎和四足方鼎。

西周以后,“礼崩乐坏”。

战国时青铜器重又回复为日用器具,长篇铭文已非常罕见。

四、铭文的记载各类事件1、有关于政治的利簋的铭文,32个字,这篇铭文写了甲子日周朝人灭商这一历史事件:“武征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商。

辛未,王在阑师,赐右吏利金,用作檀公宝尊彝。

”说的是在辛未这一天,武王在郑州,赏赐给官员了一部分铜,利就是用铜来制作成祭祀的宝器。

利簋记载的史实证实了《尚书·牧誓》中“时甲子日昧爽,王至于商郊牧野”的记录,具有非常重要的史料价值。

西周金文词汇研究引言西周金文是指刻在青铜器上的文字,是中国古代甲骨文和金文的承前启后者。

西周金文词汇研究对于深入了解西周时期的语言文化、社会制度以及历史事件具有重要意义。

本文将从词汇特点、来源和应用三个方面对西周金文词汇进行探讨。

词汇特点1、词汇量:西周金文词汇数量庞大,涉及到社会生活、宗教祭祀、政治军事等方面,其中许多词汇的词义至今仍需进一步研究。

2、语法结构:西周金文的基本语法结构与现代汉语有所不同,主要表现在词序、语态和修饰语等方面。

例如,西周金文中常见到的“其+动词”结构,就是现代汉语中比较少见的语法现象。

3、词汇组合:西周金文中的词汇组合方式也独具特色,常常采用并列、偏正、动宾等组合方式,形成丰富的语义表达。

词汇来源1、古汉语:西周金文词汇主要来源于古汉语,其中很多词汇的含义与现代汉语有所不同,需要进行历史比较研究。

2、古代文化:西周金文词汇受到当时文化背景的影响,出现了许多与祭祀、战争、礼仪等相关的专业术语,反映了当时社会的文化特点。

3、历史事件:部分西周金文词汇直接或间接地反映了当时的历史事件,为历史研究提供了重要的实证材料。

词汇应用1、语言教学:西周金文词汇研究对于汉语语言教学具有重要的指导意义。

通过对西周金文词汇的研究,可以更好地理解汉字的演变过程,为汉字教学提供更多实用的教学方法。

2、文化传承:西周金文词汇是当时社会文化的重要载体,对于研究中国古代文化和历史具有很高的价值。

通过对西周金文词汇的深入研究,有助于我们更好地传承和发扬中华优秀传统文化。

3、历史研究:西周金文词汇为历史研究提供了宝贵的资料。

通过对这些词汇的研究,我们可以了解当时社会的政治、经济、军事等方面的状况,对于研究西周时期的历史具有重要的参考价值。

结论西周金文词汇研究是一项富有挑战性的工作,需要综合语言学、历史学、文化学等多个领域的知识。

通过对词汇特点、来源和应用的研究,我们可以更好地理解这一重要文化遗产的意义和价值。

以金文为代表的西周文字第二节以金文为代表的西周文字[教学目标和要求]本节介绍以金文为代表的西周文字。

通过金文概说,要求学生对金文有个初步的了解;先对金文的摹片或拓片进行简单读解,然后了解以金文为代表的西周文字的特点,理论联系实际,加深对金文为代表的商代文字的特点的认识。

同时应将甲骨文与金文进行有机的联系与比较。

[内容要点]一、金文概说:金文名称的由来,金文出土概况,金文的主要著录书及工具书等。

二、看图识记部分金文三、金文的六个特点[重点难点]一、金文的特点二、看图识记部分金文[教学方法]讲授、讨论和实践练习相结合[所用课时]2课时[教学内容]周初也有甲骨文,但出土不多,较集中的是1977年和1979年在陕西岐山、扶风一带周原遗址以及后来在河北、北京等地发现有西周甲骨文,有字者达300多片,字数900多个。

这批甲骨文的内容很丰富,对研究商周之际的政治、经济、文化,对研究商周关系和探索周文化,都有重要的历史价值。

周原甲骨文很有特色,字的形体小如芝麻,笔画细似毫发,要在显微镜下才能看清。

尽管如此,要谈西周文字,无论从数量上或代表性上讲,此时的甲骨文都远远比不上金文那么有价值。

一、金文概说金文是我国商周时代刻铸在青铜器上的文字。

旧时因金文多见于钟鼎,同时35由于古铜器中乐器钟的体型最大,礼器中的鼎数量最多,因此,也有人用钟和鼎来作古铜器的代表,并把这些铜器上的文字叫钟鼎文。

因铭文常将青铜名曰“吉金”,故又叫吉金文字;青铜器常用于祭祀先祖,系宗庙常器,旧称彝器(彝者常也),故其上之铭又有彝铭、彝器款识、彝器文字等名称。

然而铜器不仅仅用作宗庙常器,钟鼎二类也并不能包涵全部有铭的铜器,所以近代转而采用比较确切的名称,通称为铜器铭文,简称作金文。

汉代开始,古铜器便时有出土,但真正引起对金文重视的,还是宋代以后,尤其是清代的乾嘉以后。

金文通行的时间比较长,从商末直到战国;出土地也比较广。

先后出土的有铭铜器超过一万件,篇幅较长、史料价值较高的铭文,主要集中在西周,最长的是毛公鼎铭(图1),多至497字,而100字以上的铭文,就十分普遍了,象《卫鼎》207字,《史墙盘》284字(图2、3),都是很长的。

金文的发展历程简述

金文是指古代漢字字形演變的一個階段,其發展歷程可以分為三個時期:甲骨文、金文及小篆。

甲骨文是金文的起源,出現於商朝晚期到西周初期,西周中期約有400年的時間。

甲骨文主要刻在龜甲和動物骨骼上,用作卜辭紀錄。

由於刻寫的材料脆弱,所以甲骨文的字形傾向簡單,各個部首和筆劃較簡化。

甲骨文的字形多為圖象符號,表現了當時人們對物體和事物的觀察和描述。

隨著商周的衰亡和春秋戰國的興起,金文逐漸出現並成為主要書寫形式。

金文主要出現在金器、青銅器等器物上,用來記錄各種祭祀活動和重要的政治事件。

相比於甲骨文,金文的筆劃更加規範,字形的線條也更加流暢。

金文的字形更趨於抽象,漸漸脫離了甲骨文的象形特點。

小篆是金文的延續,出現於戰國時期末期到秦漢時期。

小篆是由金文進一步演變而成,主要用於書寫碑銘、官方文書和文學作品。

小篆的特點是筆劃俐落,線條流動,字形更加規整。

小篆的字形已經漸漸趨於標準化,成為漢字書寫的基礎。

總而言之,金文的發展歷程可以追溯到商朝晚期,經過甲骨文、金文和小篆等階段的演變。

這些階段的變化,不僅反映了漢字字形的變遷,也反映了人類語言和文化的發展。

金文的演变过程金文是古代中国的一种文字形式,起源于商朝晚期至西周初期的青铜时代。

它是中国文字演变过程中的一个重要阶段,对后来的篆书、隶书和楷书等字体都具有深远的影响。

本文将以金文的演变过程为主题,探讨金文的起源、发展和特点。

一、金文起源金文起源于商朝晚期的青铜时代,当时人们在青铜器上刻写文字,用于祭祀和纪念。

这些文字刻在器物上,象形图案逐渐演化为符号,形成了一种独特的书写系统,即金文。

二、金文的发展1. 商代金文:商代金文以象形文字为主,形状生动,富有艺术感。

商代金文的特点是形状简单,结构清晰,可以清晰地表达事物的形态和含义。

2. 周代金文:周代金文开始出现了一些抽象的符号,象形文字逐渐减少。

周代金文的特点是结构复杂,形状变化多端,具有一定的装饰性。

3. 春秋战国金文:春秋战国时期,金文的形态更加多样化,出现了大量的篆刻字体。

这些字体形状独特,笔画粗犷有力,书写风格独特。

4. 秦汉金文:秦汉时期,隶书成为主流字体,金文逐渐退出历史舞台。

不过,在一些特殊场合,如碑刻和铭文等,金文仍然被使用。

三、金文的特点1. 形态独特:金文的形态独特,不同于后来的字体。

它的字形各异,笔画线条粗犷有力,呈现出一种原始的艺术美感。

2. 象形性强:金文起源于象形图案,因此它的象形性很强。

通过图案和符号,可以清晰地表达事物的形态和含义。

3. 结构复杂:随着时间的推移,金文的结构逐渐复杂起来。

字形的变化多样,整体结构呈现出一种美感。

4. 独特的装饰性:金文在书写过程中注重装饰性,常常在字形周围加以装饰。

这种装饰性不仅美化了字形,也增加了艺术感。

结语:金文是中国文字演变过程中的重要阶段,它起源于商代晚期的青铜时代,经历了商代、周代、春秋战国和秦汉时期的发展。

金文以其独特的形态和艺术美感,对后来的篆书、隶书和楷书等字体产生了深远的影响。

通过对金文的研究,我们可以更好地了解中国文字的起源和发展,感受中国古代文化的独特魅力。

西周金文《史墙盘》

商周时代,青铜器是王公贵族拥有的贵重物品,象征权力和地位。

这些青铜器不但是当时社会政治经济、思想文化和人们审美情趣的缩影,而且通过这些器物上所刻有的铭文可以为中华民族早期历史的研究提供最为可信的实证,堪称中华文化宝库中最为耀眼的明珠。

青铜盘是商周时重要而常见的铜器。

据文献《礼记·内则》载,“进盥,少者奉槃,长者奉水,请沃盥,盥卒,授巾”。

段玉裁在《说文解字》注中又说,“承盘者,承水器也”,这就说明盘是水器。

商周时,贵族在祭祀和宴饮前都要行沃盥之礼,用匜往手上浇水,盘放在手下面承接洗过手的弃水,以昭显其清洁。

考古中发现盘常常与匜搭配使用就是证明。

史墙盘为西周中期青铜器,为微氏家族中名墙者为纪念其先祖而作的铜盘。

因作器者墙为史官而得名。

它的发现纯属偶然———1976年12月15日,陕西省周原遗址内扶风县白家村南100多米的坡地上,村民在平整土地时,在距地表30厘米处发现了一处青铜器窑藏,共出土青铜器103件,其中74件有铭文,这批青铜器造型浑厚,纹饰精美,铭文内容丰富,对西周历史及青铜器断代以及古文字的研究提供了极其重要的资料,立即引起了全国历史和考古界的极大关注。

白家村南窑藏中,最重要的一件青铜器是史墙盘。

1996年6月,国家文物局组织专家鉴定组鉴定时被定为国宝。

2008年

曾调北京参加奥运珍宝展。

史墙盘器形宏大,制造精良。

盘高16.2厘米,口径47.3厘米。

圆形,浅腹,双附耳,圈足。

器腹饰鸟纹,圈足饰云纹,以雷纹为地。

造型稳重、制作精工。

内底铸有铭文18行284字,文章措词工整华美,是解放后发现的铜器铭文最长的一篇,是已知时代最早的带有较明显骈文风格的铭文作品,有较高的文学价值。

铭文前段追述

周初文、武、成、康、昭、穆各王的功业;后段记载微氏家族的发展史。

虽然专家学者对铭文细节看法还有不同,但大意相差不多。

铭文所记述的西周历史至穆王止,因此一般认为此器属恭王时期。

有人认为即微子之后,乃商之遗民。

文献所载武王灭殷以后,微子

刺祖迺来见武王”。

至乙祖时出仕于周,为周王腹心之臣。

铭文最末说明,墙为赞扬其先祖并祈求多福,而作器以为纪念。

“史墙盘铭文”是新中国成立以来发现的西周铜器铭中最重要的一件,为研究周初历史提供了可靠的根据,是研究西周历史的重要史料。

青铜器物里面所铸文字,称为铭文,又称“金文”。

殷商青铜器金文书法,方折劲直,描摹的痕迹很重,带有强烈的装饰性;西周中期以后的金文,淡化了书法的装饰性,富有书写意味。

《史墙盘》是西周金文书法成熟形态的代表作。

全文18行,中间空一行,形成两组,各九行。

文字排列整齐划一,纵成行,横成列。

笔画无论长短纵横,都有向背的弧势,宛转圆融,有着浓郁的书写意味。

作

者又注意笔画间的穿插呼应,结字方整,呈现一副精巧秀雅的姿态。

铭文字体为当时标准字体,字形整齐划一,均匀疏朗,笔画横竖转折自如,粗细一致,笔势流畅。

有后世小篆笔意。

《史墙盘》年代久远,其中许多文字已无法辨认,留待研究金文学者探考。

史墙盘的铭文是迄今所发现的金文中价值最高的铜器铭文之一,其字数虽次于毛公鼎、

小盂鼎、散氏盘等,但内容则应远在上述诸器之上。

它不仅在史学、青铜器断代方面有极高的研究价值;而且在文体结构、修饰手法以及丰富、华丽的词汇方面,也都有很突出的特点。

关于史墙盘的铭文,著名的历史学家、古文字学家、清华大学李学勤教授曾释文如下:

曰古文王,初和於政,上帝降懿德大,匍有上下,受萬邦。

圉武王,

用肇徹周邦。

康王,兮尹。

宖魯邵王,廣楚荊。

隹南行。

穆王,井帥宇誨。

寧天子,天子文武長刺,天子無匄。

祁上下,亟慕,吳亡臭。

上帝司夒,尣保受天子令,厚福豐年,方亡不窋見。

青幽高且,才霝處。

武王既殷,史刺且乃來見武王,武王則令周公舍,於周卑處。

乙且,匹氒辟,遠猷心子。

明亞且且辛,毓子孫,多孷,角光,義其祀。

文考乙公,,屯無誎,辳嗇戉隹辟。

孝史,夙夜不窋,其日蔑。

弗敢抯,對揚天子丕顯休令,用乍寶彜。

刺且文考,弋受爾。

福褱錄,黃耇彌生,龕事氒辟,其萬年永寶用。

史墙盘铭文拓片极其稀少珍贵。

出土初期,器藏当地文物所、博物馆。

除锈后所拓少量拓片清晰而精美,曾为当地官员公关之上品。

后被国家文物局发现,严令禁止,并被封存。

据传,原器物已调西安法门寺地宫秘藏。

拓片少量流入坊间,得者宝之,价格昂贵。

今藏这件史墙盘铭文拓片,拓工一流,与大家共赏。

史墙盘的铭文是迄今所发现的金文中价值最高的铜器铭文之一,其字数虽次于毛公鼎、小盂鼎、散氏盘等,但内容则应远在上述诸器

之上。

它不仅在史学、青铜器断代方面有极高的研究价值;而且在文体结构、修饰手法以及丰富、华丽的词汇方面,也都有很突出的特点。

关于史墙盘的铭文,著名的历史学家、古文字学家、清华大学李学勤教授曾释文如下:

曰古文王,初和於政,上帝降懿德大,匍有上下,受萬邦。

圉武王,

用肇徹周邦。

康王,兮尹。

宖魯邵王,廣楚荊。

隹南行。

穆王,井帥宇誨。

寧天子,天子文武長刺,天子無匄。

祁上下,亟慕,吳亡臭。

上帝司夒,尣保受天子令,厚福豐年,方亡不窋見。

青幽高且,才霝處。

武王既殷,史刺且乃來見武王,武王則令周公舍,於周卑處。

乙且,匹氒辟,遠猷心子。

明亞且且辛,毓子孫,多孷,角光,義其祀。

文考乙公,,屯無誎,辳嗇戉隹辟。

孝史,夙夜不窋,其日蔑。

弗敢抯,對揚天子丕顯休令,用乍寶彜。

刺且文考,弋受爾。

福褱錄,黃耇彌生,龕事氒辟,其萬年永寶用。

史墙盘铭文拓片极其稀少珍贵。

出土初期,器藏当地文物所、博物馆。

除锈后所拓少量拓片清晰而精美,曾为当地官员公关之上品。

后被国家文物局发现,严令禁止,并被封存。

据传,原器物已调西安法门寺地宫秘藏。

拓片少量流入坊间,得者宝之,价格昂贵。

今藏这件史墙盘铭文拓片,拓工一流,与大家共赏。