《近十年新发表西周金文中的若干新见字和新见字形》

- 格式:pdf

- 大小:1.40 MB

- 文档页数:19

新出两周金文及文例研究摘要:一、引言:简要介绍金文的起源和发展背景二、新出两周金文的考古发现与研究现状三、两周金文的特点及价值四、两周金文中的文例分析与应用五、结论:总结研究成果,展望未来金文研究前景正文:近年来,金文研究在我国取得了显著的成果,特别是在新出两周金文的考古发掘、整理和研究方面。

两周金文作为西周和东周时期的重要文字资料,为我们了解这一时期的历史、文化、制度等方面提供了宝贵的信息。

本文将从新出两周金文的考古发现、特点、文例分析与应用等方面进行探讨,以期为金文研究提供参考。

一、引言金文,又称铭文,是指铸或刻在青铜器上的文字。

起源于商代,繁荣于西周,沿用至春秋战国时期。

两周金文作为西周和东周时期的文字材料,具有很高的历史、文化和艺术价值。

近年来,随着考古发掘的不断推进,新出两周金文的研究日益受到学者关注。

二、新出两周金文的考古发现与研究现状近年来,我国考古发掘取得了丰硕的成果,大量新出两周金文得以重见天日。

这些新出土的金文资料,不仅为研究两周时期的历史提供了第一手资料,而且为金文研究提供了新的视角。

目前,学术界对新出两周金文的研究主要集中在考古发掘、铭文整理、文例分析、历史文化内涵探讨等方面。

三、两周金文的特点及价值两周金文具有以下特点:1.字体规范,书写严谨。

两周金文在字体上较之前代有了明显进步,字形规整,笔画流畅。

2.内容丰富,史料价值高。

两周金文涉及政治、经济、文化、宗教等诸多方面,为研究两周时期的历史提供了重要依据。

3.艺术价值高。

两周金文书法独具特色,是我国古代书法艺术的重要组成部分。

四、两周金文中的文例分析与应用两周金文中的文例,为我们了解这一时期的文化、制度等提供了重要线索。

通过对两周金文文例的分析,我们可以了解到两周时期的礼仪制度、宗法制度、政治制度等方面的信息。

同时,文例的分析与应用也有助于我们更好地解读金文文献,发挥其史料价值。

五、结论新出两周金文的研究是我国古代文化研究的重要领域。

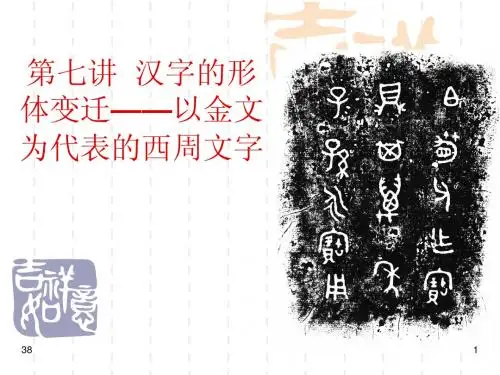

西周时期文字浅说西周时期主要文字资料是金文。

笔者通过梳理,将西周金文从概念、特点及记载的类别上加以说明,旨在强调和说明西周文字对汉字的发展起到非常重要的作用。

标签:西周;金文;铭文西周(约前11世纪—前771年)文字有甲骨文、金文、陶文等,主要以金文为主。

周初的甲骨文出土并不多见,比较集中的是1977年、1979年在陕西省岐山县、扶风县一带考古挖掘出土的周原遗址以及随后在河北、北京等地方考古发现的西周甲骨文,其中300多片有字。

这些甲骨文的内容丰富,对研究商周的政治、经济、文化等有重要的历史价值和意义。

一、金文概说金文,是指铸在青铜器上的文字。

在先秦,“金”可以称铜,所以在青铜器的文字一般叫做金文。

因为礼器中鼎的数量是最多的,所以有人用鼎来作古代铜器的代表,上面的文字叫做钟鼎文,也称为铜器铭文,简称作金文。

二、金文特点由于金文是先用毛笔描写在模胎上,然后再刻字,最后铸在铜器上的,所以字体正规,字形整齐,笔划圆肥,故更具有象形的意味。

西周金文有以下主要几个特点:第一图形绘画的成分慢慢在减弱,笔画呈现线条,曲线呈现平直,文字便于书写;构字方式日趋统一,字形日益固定;语气词“呜呼”、“哀哉”之类也渐出现;不常出现新的象形字,而形声字却明显增加。

三、铭文的记载工具青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表。

鼎(dǐng)古代烹煮用的器物,指古代烹煮用的器物,一般是有三足圆鼎和四足方鼎。

西周以后,“礼崩乐坏”。

战国时青铜器重又回复为日用器具,长篇铭文已非常罕见。

四、铭文的记载各类事件1、有关于政治的利簋的铭文,32个字,这篇铭文写了甲子日周朝人灭商这一历史事件:“武征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商。

辛未,王在阑师,赐右吏利金,用作檀公宝尊彝。

”说的是在辛未这一天,武王在郑州,赏赐给官员了一部分铜,利就是用铜来制作成祭祀的宝器。

利簋记载的史实证实了《尚书·牧誓》中“时甲子日昧爽,王至于商郊牧野”的记录,具有非常重要的史料价值。

不规范使用汉字的示例:(1)示例:①望文生义,不能准确地辨音析义。

②粗心大意,书写潦草。

③喜欢标新立异,尚未养成使用规范汉字的习惯。

④受社会中不规范汉字及网络语言的影响。

(2)示例:不仅不利于语言表达与交流,而且严重地损害了汉字使用的严肃性。

(3)示例:④让错别字无处藏身!②使用规范汉字,人人有责。

③像爱护自己的眼睛一样,爱护我们的汉字。

④规范汉字书写,彰显汉字魅力。

一是别字将字“甲”写成字“乙”,这是最大量的错别字。

因为读音相同相近,如“账本”误为“帐本”,“粗犷”误为“粗旷”;又因为字形相似,如“气概”误为“气慨”,“装潢”误为“装璜”;还因为意义混淆,如“凑合”误为“凑和”,“针砭”误为“针贬”。

再就是不明典故,如“墨守成规”误为“默守成规”,不知道“墨”指战国时的“墨翟”;“黄粱美梦”误为“黄梁美梦”,不知道“黄粱”指的是做饭的小米。

还有,忽视语文法规,如“重叠”误为“重迭”,“天翻地覆”误为“天翻地复”。

其实,早在1986年重新公布《简化字总表》时,“叠”、“覆”二字已经恢复使用。

二是错字书写中笔画多或少,如“污染”的“染”经常有人在“九”中加上一点,“茂盛”的“茂”下面多加一点。

三是不规范的简化字如写二简字(第二次简化字简称“二简字”,1986年国务院批准废止第二次简化字方案),将“玻璃”的“璃”字右边写成“力”,将“酒水”中的“酒”右边写成“九”,将“算术”的“算”写成“ ”,将“太原”的“原”写成“元”。

四是滥用繁体字已经简化了的字仍然写成繁体字,这是用字不规范的表现,应该属于错别字的范畴。

如常用的繁体字“观点”、“表现”、“论坛”。

五是滥用谐音如今许多广告词中的滥用谐音最多。

如卖沙发的写成“坐想(享)其成”,卖饮料的写成“饮(引)以为荣”,卖蚊香的写成“默默无蚊(闻)”,卖衣服的写成“换(焕)然一新”等,这种谐音的滥用误导了学生对正确汉字的认识和使用。

《山西省实施〈中华人民共和国能用语言文字法〉办法》第十五条规定:“使用成语、词语不得滥用谐音字。

专题09汉字书写、汉字常识和书法鉴赏【知识贮备】一、汉字1.汉字形体的大致演变历史:甲骨文→ 金文→大篆→小篆→ 隶书→ 楷书→草书→行书甲骨文:殷商时期,人们将文字刻写在龟甲或兽骨上,且连贯成句甚至成篇,具有了文字的所有要素。

在已发现的数十万件甲骨文片上,目前人们只识别出一千多字。

其主体是象形字。

金文:西周时,人们把文字铸刻在青铜器上,所以叫钟鼎文或铭文。

其特点是比甲骨文规范,文字笔画讲究线条美。

大篆:出现于西周晚期,有人将文字统一整理成一种样式,多象蝌蚪状,样式较为美观,也叫它“籀文”或“石鼓文”。

小篆:秦统一六国,李斯主持整理简化文字,做到“书同文”。

这种字笔画少于大篆,便于识记,人们称为小篆。

隶书:兴于汉,笔画变曲为直,结构简化,统称为“隶书”。

其又分为古隶(秦)与今隶(汉)。

楷书:萌芽于西汉,成熟于汉末,盛行于魏晋。

其更讲究横平竖直,规范美观,很便于识记和书写。

草书:起于汉代。

由于书写工具变硬(刀刻)为软(毛笔写),书写材料变成帛或纸,人们觉得工工整整一笔一划地写楷书不快捷,于是顺势将笔画连写,这就成了草书。

它又有章草、今草和狂草之分。

行书:成于东汉末年。

鉴于草书好写难认,人们采取折中之道,在楷书于草书之间,创造出一种新字体,既好写又好认,因此叫它“行书”。

2.汉字的造字法:“六书”:象形、指事、形声、会意、转注、假借。

其中象形、指事、会意、形声是“造字法”,而转注、假借是“用字法”。

(1)象形“画成其物,随体诘诎”。

用简单的线条描摹客观事物的形状,使人一看就能把字形与具体事物联系起来,知道它所代表的事物。

如“月”字像一弯明月的形状,“马”字就是一匹有马鬣、有四腿的马,“鱼”是一尾有鱼头、鱼身、鱼尾的游鱼。

象形字属于独体字。

(2)指事“视而可识,察而见意,上下是也”。

用一种特殊性符号,标记某一客观事物和表示某一概念,这种标记符号或是加在独体象形字的某个部位,或是加在代表某种事物符号的特殊位置。

西周金文发展历程西周金文发展历程可以追溯到公元前11世纪,至公元前771年。

在这段时间里,西周金文经历了四个主要阶段:早西周(公元前11世纪至公元前10世纪),中西周(公元前10世纪至公元前9世纪),晚西周(公元前9世纪至公元前8世纪),末期西周以及西周帝国的灭亡。

早期西周金文(公元前11世纪至公元前10世纪)主要以青铜器为载体,主要用于祭祀和宗教活动。

这些金文通常刻在青铜器的表面,内容多为与神祗有关的图案和祈祷文。

早期西周金文具有浓厚的神秘色彩,旨在祈求神灵的保佑和庇护。

中期西周金文(公元前10世纪至公元前9世纪)是西周金文发展的一个关键阶段。

在这一时期,青铜器上的金文开始出现了新的纹饰和文字形式,字的形状也发生了变化。

与早期的神秘色彩不同,中期西周金文更多地记录了国家政治、经济和社会的重要事宜。

例如,一些青铜器上刻有诸侯贡献的文字,反映了当时诸侯国之间的关系。

晚期西周金文(公元前9世纪至公元前8世纪)是西周金文发展的一个高峰时期。

在这一时期,金文的纹饰更加丰富多样,内容也更加丰富。

不仅有与神灵和政治有关的图案和文辞,还有描述祭祀仪式、人物传记和历史事件的金文。

这些文辞反映了当时社会的多样性和繁荣。

末期西周以及西周帝国的灭亡(公元前8世纪至公元前771年)标志着西周金文的发展结束。

在这一时期,由于政权的不稳定和战乱的蔓延,金文的创作数量和质量都大大减少。

随着西周帝国的灭亡,金文的传承断裂,铭文的形式也发生了变化。

总的来说,西周金文的发展历程可以概括为从祭祀和宗教的寄托,到政治和社会的记录,再到文化多样性和历史传承的丰富。

这些金文不仅是宝贵的历史资料,也是中国古代文化的重要组成部分。

通过研究西周金文,我们可以更好地了解古代中国社会的发展和演变。

近年新发表西周金文字的发展理念分析以上各字诸家所说虽有歧异,但可以看出其所释意义也大都与烹煮义相关,而不与装盛类意义相关。

再来看金文中的另一组类似铭文:战国金文有一个表示盛受、容受之类意义的“受”字,具体文例见表2:马薇庼先生将“旅、行、征、從”归为器名前的军旅用词一类。

认为“從”就是随行的意思(49)。

杜迺松先生认为“从”表示器物的性质,“铜器中的从器与行器应具有同样的性质与作用”。

从铭文来看,“从(從)”與“行”似乎具有时代上的互补关系。

根据统计,器名前作定语的“从(從)”共76例,主要分布在殷商和西周时期。

其中,芮公鼎(2387/2389)《殷周金文集成》断代为春秋早期,刘雨先生则断代为西周晚期(50)。

而这种用法的“行”共96例,绝大多数在春秋战国时期。

西周时期只有3例,皆见于西周晚期:根据内史亳同铭文中的字形和用法,吴镇烽先生的文章认为“同”是酒器,是“筒”和“筩”的本字。

上部所从是一个象形字,象竹筒形,后加意符“口”,变成“同”。

王占奎先生的文章也认为“同”可能来源于竹筒。

去掉“口”,即象竹子。

“口”更像圆形,也许可有可无。

下面的两点可能代表“金”或酒滴,但是位置在下而不在左侧,似乎以代表酒滴为上眩由内史亳同铭文引发的对于“同”字结构和本义的认识进展,也为我们认识另一个字提供了启发。

金文中有一个常见的字,其辞例和字形见表3:本文曾于2010年11月以“近十年新发表西周金文中的若干新见字和新见字形”为题,参加芝加哥大学东亚语言与文明系夏含夷先生主办的“中国古代铜器:最近发现、最近发展”国际研讨会(anienthinesebrnzesfrtheshuyangstudiandelsehere:aninternatinalnfereneerati ngtentyyearsfdisveries)。

会议期间,得到张光裕、朱凤瀚、宋华强等先生的指正和帮助,谨此致谢!此次发表,作了删改。

注释:①刘社刚:《兽叔铭文及相关问题》,《中国文物报》2003年9月19日第7版。

古文字发展几个阶段第一期的漢字展研究的几个问题P1520世紀以來古代漢字的一系列重要發現,爲我們全面展示了自殷商晚期以來到隸書形成各個時期的漢字歷史面貌,使漢字發展研究先秦资料不足的局面有了根本的改變。

這些资料主要有:1.商代文字。

商代前期的文字资料雖然相對較少,但近年来也有一些陶文和甲骨文珍貴資料的發現。

由這些零星的材料進而討論殷商甲骨文之前的商代文字,並探討漢字的起源問题也是漢字發展研究需要重視的間题。

商代後期的文字资料以殷墟甲骨文和殷商青銅器銘文焉代表。

殷商甲骨文目前己發現十餘萬片,從武丁時代到帝辛時代的文字構形、發展和使用情況大體得到較爲全面的展現。

雖然甲骨文有著專門用途,參考同時代的青銅器銘文,我們還是可以作出上述判斷。

從鄭州小雙橋新出商代中期的陶文資料看,殷墟甲骨文是漢字經歷漫長持續發展已進入成熟階段的產物,完全可以作爲商代晚期漢字發展史研究的樣本。

2.西周文字。

西周甲骨文的發現,使周初文字的面貌重現天日並且證實西周文字與殷商文字一脈相承,這對漢字發展史的研究意義十分重大。

西周文字以青銅器銘文爲代表,近百年來尤其是新中國建立以來青銅器銘文有許多重大發現,從記載武王克商的利簋、成王五年初遷宅於成周的何尊到記載夏禹事跡的豳公翌,從長安張家坡西周墓地、北京琉璃河燕國墓地、山西曲沃北趙村晉侯墓地到河南三鬥峡上村嶺虢國墓地出土的青銅器群,以及從陝西扶風莊白村、齊家村、召陳村、強家村到岐山董家村和眉縣楊家村等多處窖藏青銅器, 爲我們提供了大批時代明確的青銅器銘文資料。

1994年出齊的《殷周金文集成》(包括殷商、春秋和戰國金文)收集殷周青銅器銘文達 1983件,該書收錄器物時間下限198年,此後新出的青銅器銘文又多達1500餘件②。

其中的西周銘文资料是研究這個時期漢字發展歷史的最爲可靠的第一手资料。

①宋國定:《那州小雙橘遗址出土陶器上的朱》,《文物》2003年第5期②刘雨、卢岩编著:《近出殷周金文集):到雨、最志以编著:《近出股周金文集染二编,通柏生等编:新收殷周青铜器铭文既器影汇编。

西周金文是中国古代金属文字的代表,其中量词是一个重要的组成部分。

西周金文量词主要用于表示数量,如人数、物品数量等。

这些量词可以分为两类:一类是基本量词,如“一”、“二”、“三”等;另一类是倍增量词,如“十”、“百”、“千”等。

研究西周金文量词有助于了解古代中国的数学和计量体系。

继续关于西周金文量词的探索,需要注意的是,西周金文量词是在古代中国数字系统的基础上使用的。

古代中国数字系统是一个基于十进制的系统,数字的表示方式为“一”、“二”、“三”等基本量词加上“十”、“百”、“千”等倍增量词的组合,如“十一”表示11,“百十”表示110。

西周金文量词还具有一定的象形性,例如“十”用来表示十这个数字,也可以用来表示十个这个意思,这一点与古埃及和古巴比伦的数字系统有所不同。

通过对西周金文量词的研究,我们可以了解到古代中国的数学和计量体系,并且这些研究还可以为我们更好地理解古代中国历史文献提供帮助。

继续关于西周金文量词的探索,需要注意的是还有一些细节需要考虑。

例如,在西周金文中,倍增量词是没有独立的数值的,它们只能和基本量词一起使用来表示数值。

另外,在西周金文中也存在许多不同的量词符号,有的是用来表示特定的物品,有的则用来表示特定的数量。

研究西周金文量词还可以帮助我们了解古代中国的社会经济状况,例如通过量词的使用频率和组合方式可以推断出当时的贸易和经济活动。

总之,研究西周金文量词是了解古代中国历史和文化的重要途径,它不仅有助于我们了解古代中国的数学和计量体系,还有助于我们了解古代中国社会经济状况。

西周金文构形特征思考作者简介:唐雨萱(2001.7~),女,汉族,广东惠州人,广西艺术学院中国画学院/漓江画派学院2019级书法专业在读本科生,研究方向:书法,篆刻。

摘要:中华文明有五千年的悠久历史,在不断发展与探索的过程中,形成了独一无二的汉字文化体系,对汉字文化体系进行研究,有助于更好地理顺文化传承演变情况,对提升我国文化事业发展质量有一定的积极作用。

本文就根据实际情况,在参考大量西周金文的基础上,对西周金文构形特征进行了研究。

关键词:西周;金文;构形引言党和政府高度重视历史文化研究事业,通过资金政策等多方面措施,为我国历史文化研究提供了大力支持,在诸多专家学者的努力下,历史文化研究确实取得了一定的成果,特别是在汉字演化发展方面更是如此。

西周金文是汉字体系的初期产物,其书写材料和书写方法都非常特殊,和其他时期的汉字有着巨大的差异,对西周金文构形特征进行研究,具有一定的现实意义。

1同源字开始分化汉字体系并非一日成型,在形成初期,汉字数量比较少、造字方法也不够成熟,象形、指事、会意等造字方法在表达抽象事物的时候略显不足,因此许多早期文字都存在利用同一字形表达多个意义的情况下,西周金文自然也具有这样的异字同形现象。

根据铜器铭文的内容来看,西周金文的同源异字同形分化现象可从以下几方面来理解:①甲骨文中异字同形的文字,在西周金文中进一步分化并形成了新的汉字形体,比如甲骨文中“正”与“足”字异字同形,但是到了西周金文中,二者已经不再相同[1]。

②西周金文中同源的异字同形现象还没有完全成熟,一些汉字已经完成了分化,但是某一个字形并没有和某一种意义完全挂钩,交叉混用的情况比较多。

③西周金文中异字同形字尚未分化,仍然有一部分汉字具有多种意义,比如西周金文中鄉(饗、嚮、響、卿),鄉(饗)(Y02674征人鼎、Y04020天君簋),鄉(嚮)(Y04287伊簋),鄉(卿)(Y02167伯卿鼎、Y02595臣卿鼎),形体相同意义却截然不同。

Ancient Chinese Bronzes from the Shouyang Studio and Elsewhere: An International Conference Commemorating Twenty Years of Discoveries“中国古代铜器:最近发现、最近发展”国际研讨会2010年11月·芝加哥近十年新发表西周金文中的若干新见字和新见字形张再兴华东师范大学一、本文所依据材料概说本文讨论所依据的金文来自《金文资料库》中收录的2000年后发表的金文。

虽然只有短短的十年,但是这些年新发表的金文材料不少,而且已经出现数种金文的汇集性著录。

我们在建设《金文资料库》的过程中,对这些著录进行了对应整理。

下面先对这些著录文献的收录情况作一概述。

一、《近出殷周金文集录》1(以下简称“《集录》”)该书共收器1258号2。

虽然该书出版于2002年,但是收集资料截止于1999年5月,因此所收集资料不在本文讨论范围内。

二、《殷周金文集成补编》3(以下简称“《补编》”)胡长春《新出殷周青铜器铭文整理与研究》下篇《殷周金文集成补编》,收录铭文的时间,上接《殷周金文集成》(1984-1994),下限至2002年底(个别重要铭文除外)。

1,《补编》编号共1517个。

根据其凡例,有空号52个,实收铭文1665器。

377号正文未出现,其附录《〈殷周金文集成补编〉、〈近出殷周金文集录〉、〈新收殷周青铜器铭文暨器影汇编〉所收相同器号码对照表》对应《集录》316号,为晋侯苏鼎。

2,根据调查,《补编》重出17号,具体见表一。

1刘雨、卢岩《近出殷周金文集录》,中华书局2002年。

2《集录》所收有24器已见于《殷周金文集成》(本文简称“集成”),具体如下。

括号前卫《集录》编号,括号内为《集成》编号。

0129 (592)、0150 (788)、0175 (1226)、0173 (1227)、0257 (1787)、0266 (1809)、0287 (2031)、0304 (2253)、0349 (2652)、0371 (2946)、0372 (2947)、0383 (3018)、0522 (4592)、0621 (5687)、0965 (6511)、0683 (6536)、0705 (6645)、0706 (6786)、0773 (7739)、0482 (10166)、1080 (10775)、1092 (10847)、1206 (11454)、1214 (11548)。

另外,还有一器可能与《集成》所收重复。

1957年岐山县京当公社礼村出土弓鼎2件。

其中一器字残。

《考古与文物》1984年05期9页与1994年03期40頁图十:3发表的拓片均为字形完整的同一器拓片。

《集录》分别编号为0195、0196,用的是同一张拓片。

《殷周金文集成补编》编号为214、215。

《新收殷周青铜器铭文暨器影汇编》651备注云:“同出同铭鼎两件,一件未发表。

”《集成》1214著录一件弓鼎,出土地为陝西郿县礼村。

其拓片与此极近,也藏于岐山县博物馆,可能即是其中的一件。

3胡长春《新出殷周青铜器铭文整理与研究》下篇,线装书局2008年10月。

表一序号 补编器号重出说明1 207 210号重出。

207-210号著录安阳戚家庄269号墓出土“爰”字铜鼎。

根据原报告,出土“爰”字铜鼎共三器,出土编号为39、37、41,著录于《考古学报》1991年3期333页图六:4-6。

《中原文物》1986年3期13页图六也著录一拓片,根据说明为39号器。

此拓与《考古学报》所著录41号器拓片相同。

具体拓片与出土编号之对应关系待考。

《补编》重出。

2 214215号重出。

3 252910号重出。

4 285269号重出。

5 409409号著录为文物,419著录为《晋国奇珍》,实为一器重出。

6 412400号重出。

7 941重出。

拓片已见132号,著录已见930号。

8 10961098号重出。

9 11291128号重出。

所收拓片摹本为《琉璃河西周燕国墓地》211页著录之M252:4摹本。

对应《汇编》器号误作1359,误。

当为1358。

10 11941200号重出。

11 12131220号重出。

12 12261204号重出,所录拓片为戈铭兽面文。

13 13051443号重出。

出土地误作河南省。

《文物》2001年9期文注一已指出此器曾发表于《陕西青铜器》。

14 13181323号重出。

15 13571308号重出。

释文有异。

16 14521468号重出。

洛阳C1M3352墓出土剑2柄,M3352:1有铭。

17 14671475号重出。

补编1467、1475都对应《汇编》1188号。

3,《补编》当合并1号。

277、278两号,根据原报告,图十五:1,2分别为C1M5269:1之盖内铭和口沿铭。

故277、278当合为一号。

4,未发表铭文器1号。

284号长子口鼎注“未刊拓片”。

所用拓片为M1:137尊铭拓片。

5,《集成》已收器重出91号。

具体见表二。

表二补编号集成册集成号器名182356邢叔釆鐘1291812020康侯車鑾鈴1413521微仲鬲1643752仲枏父鬲1653751仲枏父鬲1683788喯甗21131227息鼎21331226息鼎22231094嘅鼎22662938兒簋22762939兒簋22862940兒簋22931037兒鼎23031038兒鼎23131039兒鼎23931239嘦鼎25331265父己方鼎27041791作寶彝方鼎30141787作寶鼎30341809秉父辛鼎32142031王季作鼎彝鼎32442008作父乙亗鼎34942255囫作父辛鼎35742253姳姴父辛鼎38652549許男鼎39752676协伯鼎40352577十七年平陰鼎蓋41452652徐太子鼎41552691戴叔朕鼎43252791伯姜鼎45162958史簋45662911甲簋46062946呌簋46162947呌簋46494654公檾豆46563072子岃簋46663228帚女储簋48363288伯作彝簋51463540伯作乙公簋5731610166鮮簋602104821祖辛卣607115725嘷父乙尊639105319巷高卣657127070忎宁觚658126734嘕觚662126645彄觚669126536旅觚672 12 6786 彸觚688 12 7188 噞喾垝方觚 707 12 7191 南單冓觚 708 12 7243 亞帪父己觚 709 11 6235 塜父乙觶 712 12 7293 亞呐父丁觚 715 11 6266 嘜父丁觶 754 11 5569 亞此犧尊 770 11 5858 啰季尊 804 9 4661 卲方豆 819 9 4592 是叔虎父簠 845 13 7328 大爵 875 13 7739 彸爵905 14 8971 懓懔父癸爵 922 13 8158 屰亿爵 923 13 8121 囗子爵 968 14 9101 寢魚爵 988 15 9132 呌斝 1029 12 6511 紀仲觶 1047 15 9758 耒罍 1066 16 10067 拰盤 1073 16 10092 晨盤 1076 16 10142 齊叔姬盤1114 11 5913 啰伯作井姬用尊 1126 18 11854 燕侯銅泡1131 16 9911 亞舟勺 1148 18 11791 己錛 1149 18 11792 己錛 1152 15 9409 协伯鎣 1154 18 11842 搫銅泡 1165 18 11789 子錛 1171 18 11857 日毛銅泡 1198 17 10775 搫戈 1218 17 10847 噼控戈 1242 17 11042 握之新造戈 1243 17 11042 握之新造戈 1351 17 11215 廿七年晉上容大夫戈 1416 18 11426 塝矛 1425 18 11454 少府矛 1439 18 11548 廿年寺工矛 1444 17 11151 攻敔王光戈 1458 18 11600 越王者旨於賜劍 1507 18 11756 嗵父乙鉞 15131811808 己刀根据上述调查结果,《补编》实际增收铭文1555器。

6,可能与《集成》重复的器(1)《补编》20号所著录士父钟,出自《文物》1991年5期86页图二、87页图三。

根据原发表者高至喜先生《西周士父钟的再发现》一文,该器藏于湖南省博物馆,馆藏号25047。

由原湖南省文物管理委员会于1965年在株洲收集。

具体流传情况不详。

高文认为即郭沫若《两周金文辞大系图录考释》所著录的3件士父钟之二。

《大系》云士父钟传世共3器。

《殷周金文集成》145-148则著录4件士父钟,皆见于《三代吉金文存》卷一43-45页。

其中146号器行款与此同。

钲部第二、三、四行首字都是宝、才、彊。

《缀遗斋彝器款识考释》云该器旧藏叶东卿,《殷周金文集成》所用拓片为考古研究所藏拓片,即出自叶东卿。

钲部拓片右侧钤有印章,右侧钤有印章。

鼓部拓片下方钤有印章。

中央研究院历史语言研究所所藏青铜器拓片资料库标注146号器即藏于湖南省博物馆4。

4.tw/rub_public/System/Bronze/Search/detail.jsp?Rubbing_ID=35324&Recor d_NO=1《集成》146拓片高文拓片(2)《补编》222号著录《欧洲所藏中国青铜器遗珠》图版6,藏于慕尼黑国立民间艺术博物馆。

可能即《集成》1094著录德国慕尼黑民俗博物馆之器。

《遗珠》拓片《集成》拓片三、《新收殷周青铜器铭文暨器影汇编》5(以下简称“《汇编》”)该书“收录《殷周金文集成》出版后新出土的有铭铜器为主,间亦收录《殷周金文集成》漏收部分。

共收2005件器。

”“收录期刊、专书部分至2005年止”。

1,拓片未发表者55号6。

另有1229号器,铭文拓片已见于《随州出土文物精粹》41页第48器7。

2,《集成》已收重出器1号。

《汇编》1524出自《商周青铜器铭文选》(以下简称“《铭文选》”)605号。

《铭文选》云共2器。

此2器皆已见于《殷周金文集成》。

3,可能已见于《集成》的器2号。

(1)《汇编》1697号器拓片出自《楚系青铜器研究》482页。

该器藏于安徽省博物馆。

《集成》所著录安徽省博物馆藏鼎27件,无此器。

《集成》1250号器拓片与此拓片完全相同,无现藏数据,拓片出自金石书画(东南日报特种副刊)71期第四版左,龙游余氏寒柯堂旧藏。

两者当是一器。

《集成》1250拓片《汇编》1697号器拓片(2)《集成》11358,名为羕陵公戈,著录于《江汉考古》1983年02期图版8.4右、《金文总集》10.7539。