西周金文中的土地转让

- 格式:docx

- 大小:21.84 KB

- 文档页数:6

第三章西周的法律制度案例(一)案情此案载于西周中期的格伯簋铭文中。

铭文如下:唯正月初吉癸巳,王在成周。

格伯受良马乘于倗生,厥价卅田,则析。

格伯还,殴妊及允氏从。

格伯安及甸。

殷氏绍雹谷杜木速、遇谷桑、涉东门。

厥书史戬武立盘成,铸宝簋,用典格伯田。

其万年子子孙孙永保用,这是一桩以马易田案,大意为:正月初吉癸巳日,周王在成周。

格伯付良马四匹于倗生,倗生给价三十田,写下契券从中分开,两人各执一半。

格伯返回后查看了地界,派书史武到场与倗生立誓,铸造此簋将格伯的田登录下来。

(二)法律规定及适用1.有关动产、不动产和所有权转移的规定本案涉及所有动产、不动产与所有权的转移。

随着私有权的发展,周人在观念上已有动产与不动产的初步区分。

凡“田”、“土”、“室”为不动产;“财”、“货”、“器”为动产。

动产和不动产的所有权,是一切财产权的核心,也是近代民法意义上的物权的重要组成部分。

西周不动产的客体主要是土地,周王享有全国土地最高最完全的所有权,所渭“溥天之下,莫非王土”。

周王的土地所有权,被说成是上天的赐与。

只有国王有权“授民授疆土”。

在西周典籍中有许多周王赐田的记载,对于立有战功的贵族的封赏,更是屡见于铜器铭文。

但土地的所有权并未随同周王的赐与而转移,诸侯贵族仅只享有土地的占有权和使用权,既不能自由处理,也不存在土地买卖的现象,所谓“田里不鬻”不仅如此,周王还有权随时收回诸侯封地,即所谓“削地”。

受封的贵族诸侯除拥有“赐田”的占有使用权外,还通过垦荒而取得了新开垦的“私田”的所有权,可以用作交换。

至于庶民是农业生产的主要承担者,拥有对公有土地的占有使用权,但要向国家负担赋税和力役。

随着私有经济的发展,庶民也取得了他们在力所能及的条件下的开垦的私田的所有权。

除不动产土地外,周王还拥有对于动产——奴隶的最高所有权,所渭“率土之滨,莫非王臣。

”从西周传世的文献看,除周王有权“授民授疆土”外,王后也有权处分动产和不动产。

对所有权的取得,除孳息收益、交换、继受等方式外,还实行无主物先占原则。

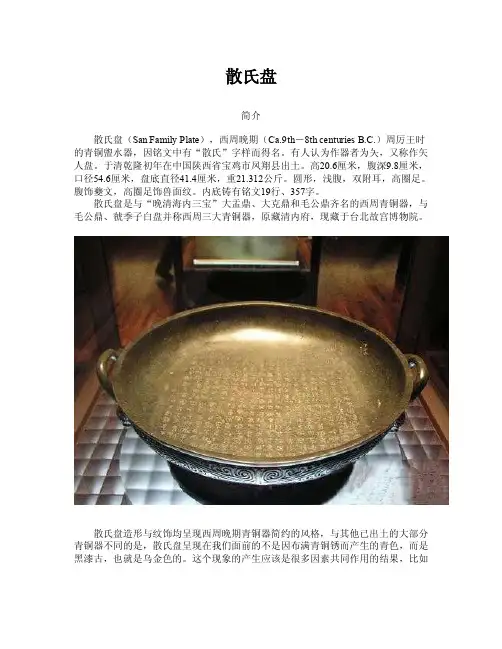

散氏盘简介散氏盘(San Family Plate),西周晚期(Ca.9th-8th centuries B.C.)周厉王时的青铜盥水器,因铭文中有“散氏”字样而得名。

有人认为作器者为夨,又称作矢人盘。

于清乾隆初年在中国陕西省宝鸡市凤翔县出土。

高20.6厘米,腹深9.8厘米,口径54.6厘米,盘底直径41.4厘米,重21.312公斤。

圆形,浅腹,双附耳,高圈足。

腹饰夔文,高圈足饰兽面纹。

内底铸有铭文19行、357字。

散氏盘是与“晚清海内三宝”大盂鼎、大克鼎和毛公鼎齐名的西周青铜器,与毛公鼎、虢季子白盘并称西周三大青铜器,原藏清内府,现藏于台北故宫博物院。

散氏盘造形与纹饰均呈现西周晚期青铜器简约的风格,与其他已出土的大部分青铜器不同的是,散氏盘呈现在我们面前的不是因布满青铜锈而产生的青色,而是黑漆古,也就是乌金色的。

这个现象的产生应该是很多因素共同作用的结果,比如由于在清朝就已出土,经多人把玩,铜锈已脱落并形成新的膜层以及散氏盘自身存储地的湿度温度等等的影响。

铭文早在商朝中期,青铜器上便已出现铭文,比甲骨文的时代还早。

但是在西周之后,在铜器上铸刻铭文的风气才大大风行,举凡祭祀、战争、赏赐等大事,甚至是契约,都被纪录在青铜器上。

散氏盘的铭文字数之多十分少见,盘内所铸的铭文为金文草篆,铸于盘内底上,共19行,共357字,记载的是西周晚期的土地转让契约。

大意为夨国侵略散国的田邑,掠夺土地财物,后来在周王的调解下,双方议和,夨国割田地赔偿散国,并且发誓将田交付散人后,永不毁约,否则就照田价付罚金,并通知其他各国与其断绝交往。

和议时,夨国派15名官员前进行土地的交割事务,散国则由10名官员来接收,双方一同订立协约,在周王派来的史正仲农监交之下,两国正式成立交田的正式契约,散人鉴于夨人平日的行为,仍是不放心,怕他们毁约,于是就把这场官司的全过程及人的誓约铸在铜盘上,作为永久的证据,以防不测,两国之田界契约内容便铸刻铭文于盘内,成为宗邦重器。

中国土地制度的演变井田制:夏商周时期的井田制:我国历史上最早有田制记载的为井田制。

较为系统介绍井田制是《孟子.滕文公上》。

其称:“方里为井,井九百亩,其中为公田。

八家皆私百亩,同养公田。

公事毕,然后敢治私事。

”[1]。

古代井田制的主要特点是把土地划分成九块,每块百亩,其中八块为私田,中间一块为公田,形状如“井”字,故曰“井田”。

农奴首先要在公田上进行无偿劳作,然后才能在私田上耕种,且在公田耕种的收入全归领主所有。

此外,农奴耕种私田收入也要拿出一部分贡奉给土地领主。

农奴对领主承担的无代价耕种公田的义务,表现为封建地租的最初形态,就是孟子称之为“助”的劳役地租。

但是,领主对土地并不享有完全的所有权,土地不能买卖,即所谓“田里不鬻”。

西周时还设有专门负责土地和农业生产管理的官员大司空。

同时,为解决土地质量不等引起的纠纷,规定土地定期轮换,极大地调动了百姓的种田积极性。

《汉书·食货志》载:“三年一换而居”[2]。

此为换田易居的爰田制。

至公元前350 年,商鞅在秦国进行第二次变法时,正式废除井田制,确立土地私有制。

井田制自此逐渐退出了历史的舞台。

名田制:春秋战国时期,土地兼并并不十分严重。

但秦国时期,地主阶级已经占有大量的土地,且逃避赋税的上缴,造成大量农民因失去土地而流离失所,国家税收显著缩减,使得国家与地主阶级间反兼并与兼并的斗争十分激烈。

秦始皇统一中国后,为削弱大地主阶级的政治经济实力,防止危害到国家政权,迁徙“天下豪官于咸阳十二万户。

”并改革战国以来各国普遍实行的授田制,在全国推行“名田制”。

公元前216 年,秦政府颁布“使黔首自实田”令,要求农民向政府呈报自己占有的土地数,以便政府对全国的土地占有情况进行登记,作为征收赋税的依据。

同时鼓励广大农民自行开垦并占有土地,国家不再对其加以限制,也不再继续进行授田。

此项法令的颁布,标志着秦朝正式以法律形式确立了土地私有权。

名田制的实施开创了中国古代土地私有制的先河,为秦朝最终统一六国打下了坚实的经济基础,但也不可避免地带来了土地兼并等问题。

先秦铜器铭文的文化意蕴青铜礼器是我国先秦文明的重要载体之一。

作为先秦文化的重要物质遗存,它具有物质文化和精神文化两方面的宝贵价值。

在西周,青铜器用于各种礼仪场合,它所载录的铭文侧重点虽然有别,但都在强调一种神圣的权力。

这些铭文在叙事风格上和字体上都蕴含着强烈的文化精神。

青铜铭文金文文化历史探讨先秦铜器铭文的文化意蕴,就不得不先了解青铜器的发展经历。

商代中期,随着盘庚迁殷之后社会局面的稳定,青铜器铸造业和甲骨卜辞的书契迅速发展起来,青铜器铭文的铸造在以上两个有利的条件下逐渐兴盛起来。

虽然这个时候的铸铭青铜器增多,但青铜器上所铸的铭文字数不多,一般为一字、两字,四、五字算得上是少见的。

此时铜器铭文的内容也较简单,一般不含重要意义。

铸铭的目的主要是标记器主的族氏,器物的名称、用途、使用的地点等,一般都铸在器物不显著的部位。

如“戈”、“天”、“子渔”是标记铸器的氏族或铸器人;“父乙”、“母丙”是表明器为祭祀父乙或母丙而作。

但更多的内容是表明礼器制作者的族氏以及被祭祖先在宗庙里的称号。

例如:“(子)父乙”,“子”是作器者族氏,“父乙”是被察者(其父)的庙号。

商代晚期,金文书体的特点是笔道刚劲有力,首尾出锋。

这个时期开始出现了较长的记事性铭文,在目前发现共十几篇。

例如小臣俞犀尊,内底有27个字的铭文,讲的是商王在丁巳那天巡视夔地,在途中用夔地的贝赏赐小臣俞。

这段内容讲的应该是帝乙(纣的父亲)十五年征伐夷方的史实的一部分,为研究商人和东夷的关系提供了重要史料。

总的说来,商代青铜器铭文大体可以分为两种风格:一种是形体丰腴,笔势雄健,笔划的起止多显锋露芒,间用肥笔,其代表作品是司绩戊鼎铭和小臣俞尊铭,为以后的书法演变趋势奠定了基础;另一种则是运笔有力,形体虽瘦,但笔划多挺直劲美,不露或少露锋芒,肥笔甚少,与第一种风格形成了鲜明的对比,书体显得遒美挺拔,代表作品有戍嗣子鼎铭。

西周是青铜器铭文大发展的时期。

由于周人比商人更加重视礼制,随着铸铭之器骤然增多,铭文的内容也变得丰富多彩。

西周金文中的土地转让2011-06-20 12:15:31李学勤有关土地制度的西周金文为数不多,尤其是记述土地转让的更少。

过去著录的只有几件,其中一些关键性的词语无从比较。

在解释上难于定论。

近年陆续发现新的重要铭文,如一九六九年兰田滨湖镇出土的师永盂,一九七五年岐山董家出土的裘卫器群,就在这方面提供了珍贵的例证,使我们对西周时期的土地转让获有更深入的认识。

土地转让的原因与法律程序本文依据的金文,有下列七件:卫盉、五祀卫鼎、九年卫鼎、师永盂、大簋、格伯簋和散氏盘。

对照这些铭文,可以解决一些以往无法理解的疑难问题。

七件金文都记载了土地的转让,而转让的原因又有所不同。

大体说来分三种情形:第一种是赏赐。

如师永盂载,益公传周王(我们认为是懿王)之命,以田“锡畀”师永。

大簋载,周王命吴师召见大,把{K23B18.JPG}的里赐给他。

这两个例子,都周王以土地赏赐臣下。

第二种是交易。

卫盉的例子最典型,矩伯以田为代价,从职为司裘(管理毛皮的官)的卫那里先后两次交换礼玉和皮币。

交换以贝朋作为价值尺度,前一次所取为觐璋,值八十朋,“厥价其舍田十田”;后一次所取为赤色虎皮两张、牝鹿皮饰两件和有文饰的蔽膝一副,值二十朋,“其舍田三田”。

九年卫鼎所记交易与此相似,矩伯从裘卫处取得一套车马用的皮革制品,代价是“乃舍裘为林孤里”。

伯格簋记格伯给倗生良马四匹,“厥价川田”,其为交易也是很明显的。

五祀卫鼎所述则是土地的互换,裘卫用五田换取了邦君厉(疑即矩伯)的四田。

铭文里表示交换的动词是“贾”(“贾”字释读,参看李学勤:《重新估价中国古代文明》,《人文杂志》增刊《先秦史论文集》)。

第三种情形是赔偿。

散氏盘记载,由于{K23B19.JPG}王攻击了散,不得不割让土地给散,作为赔偿。

金文中的这一事迹,已经是大家熟悉的了。

上述金文中转让的土地,有的称“田”,有的称“里”。

“田”是农田,其单位也称为“田”,学者多认为即一夫百亩之田。

“里”是居邑,《尔雅·释言》和《诗·韩奕》传都说“里,邑也”。

西周时期文字浅说西周时期主要文字资料是金文。

笔者通过梳理,将西周金文从概念、特点及记载的类别上加以说明,旨在强调和说明西周文字对汉字的发展起到非常重要的作用。

标签:西周;金文;铭文西周(约前11世纪—前771年)文字有甲骨文、金文、陶文等,主要以金文为主。

周初的甲骨文出土并不多见,比较集中的是1977年、1979年在陕西省岐山县、扶风县一带考古挖掘出土的周原遗址以及随后在河北、北京等地方考古发现的西周甲骨文,其中300多片有字。

这些甲骨文的内容丰富,对研究商周的政治、经济、文化等有重要的历史价值和意义。

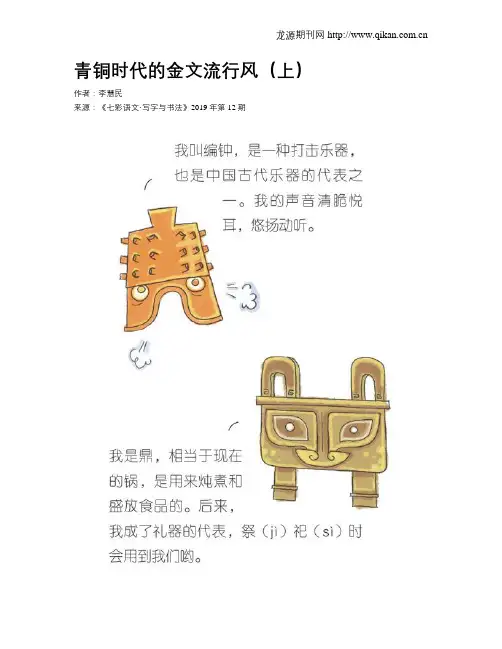

一、金文概说金文,是指铸在青铜器上的文字。

在先秦,“金”可以称铜,所以在青铜器的文字一般叫做金文。

因为礼器中鼎的数量是最多的,所以有人用鼎来作古代铜器的代表,上面的文字叫做钟鼎文,也称为铜器铭文,简称作金文。

二、金文特点由于金文是先用毛笔描写在模胎上,然后再刻字,最后铸在铜器上的,所以字体正规,字形整齐,笔划圆肥,故更具有象形的意味。

西周金文有以下主要几个特点:第一图形绘画的成分慢慢在减弱,笔画呈现线条,曲线呈现平直,文字便于书写;构字方式日趋统一,字形日益固定;语气词“呜呼”、“哀哉”之类也渐出现;不常出现新的象形字,而形声字却明显增加。

三、铭文的记载工具青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表。

鼎(dǐng)古代烹煮用的器物,指古代烹煮用的器物,一般是有三足圆鼎和四足方鼎。

西周以后,“礼崩乐坏”。

战国时青铜器重又回复为日用器具,长篇铭文已非常罕见。

四、铭文的记载各类事件1、有关于政治的利簋的铭文,32个字,这篇铭文写了甲子日周朝人灭商这一历史事件:“武征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商。

辛未,王在阑师,赐右吏利金,用作檀公宝尊彝。

”说的是在辛未这一天,武王在郑州,赏赐给官员了一部分铜,利就是用铜来制作成祭祀的宝器。

利簋记载的史实证实了《尚书·牧誓》中“时甲子日昧爽,王至于商郊牧野”的记录,具有非常重要的史料价值。

青铜时代的金文流行风(上)作者:李慧民来源:《七彩语文·写字与书法》2019年第12期前情提要通过一片片龟甲兽骨,我们看到了商朝人对占卜(bǔ)的狂熱,也领略了甲骨文多姿多彩的美。

到了商朝末年,商纣王作恶多端,被周武王灭国。

甲骨文也变成了“非主流”,金文成为新兴的西周王朝的文字新潮流。

什么是金文?什么是金文呢?是不是与金子有关系呢?答案是否定的。

这里的“金”,实际上是古人提炼的一种金属材料——青铜。

“金文”就是指古代青铜器上的文字。

说起古代的青铜器,不得不提钟和鼎(dǐng)。

我叫编钟,是一种打击乐器,也是中国古代乐器的代表之一。

我的声音清脆悦耳,悠扬动听。

我是鼎,相当于现在的锅,是用来炖煮和盛放食品的。

后来,我成了礼器的代表,祭(jì)祀(sì)时会用到我们哟。

古人生活的仪式感一点也不比今人差,特别是那些讲究排场的帝王贵族们。

那时候,“钟鸣鼎食”的生活是身份和地位的象征,普通老百姓是很难享受到的。

而钟和鼎就像青铜器中的大明星,几乎成了青铜器的“代言人”。

因而,金文又被我们称为“钟鼎文”。

金文干啥用?后来,王公贵族们又渐渐养成了“做好事,要留名”的习惯。

大约从殷商中期起,他们开始把自己的名字、族徽图案或简短记事的词句留在钟鼎等器物上,以体现“私人订制”般的崇高和尊贵。

商朝的“镇国之宝”——后母戊(wù)鼎就是一个代表。

我命你们铸(zhù)造一尊大方鼎,来纪念我的母亲。

这鼎一定要气派才行!西周以后,青铜器迎来了鼎盛时期,金文也更加流行起来。

青铜器上的文字由几十字发展到洋洋洒洒数百字,基本都是歌功颂德、征伐和祭祀之类的内容。

受到天子赏赐(cì)啦,举行祭祀大典啦,家里有人升官啦,和邻居订立不打架条约啦……都要造个钟或鼎,显摆一下。

比如,西周晚期的毛公鼎记载:毛公勤勤恳(kěn)恳,辅佐周天子治理国家。

周天子很信任他。

还有西周晚期的散氏盘铭文。

《散氏盘》铭文作者:吴健来源:《江苏教育·书法教育》2019年第04期【摘要】《散氏盘》铭文是西周晚期大篆范畴的书法经典范本。

其用笔豪爽朴拙,线条醇厚精严,笔姿恣肆稳健,意态古雅生动;字内空间布白疏密开合,张弛有度;字形结体横向取势,扁圆右沉,萧散自然;字法循规蹈矩,气格古雅;全文章法布局平中寓奇,意蕴博大宽厚。

《散氏盘》铭文尤其值得称道的是高古沉着的气格里萦绕着一股跌宕回旋之势,意境高远,素有“草篆”论评,此在金文书法中特立独行,立异标新,彰显着内力弥漫的低调奢华。

【关键词】《散氏盘》铭文;金文;赏析;导临【中图分类号】J292.1【文献标志码】B 【文章编号】1005-6009(2019)29-0035-05一、《散氏盘》铭文赏析《散氏盘》,又称矢(音、义同“侧”)人盘,因铭文中有“散氏”字样而得名。

由铭文内的人物、事件推知,此青铜器断代为西周厉王时期铸造。

盘高20.6厘米,腹深9.8厘米,口径54.6厘米,底径41.4厘米。

盘为网形,浅腹,双附耳,高圈足。

腹饰夔纹,间以兽首三,圈足兽面纹饰。

盘内底铸有铭文19行、共357字,清乾隆年间出土于陕西凤翔(今宝鸡市凤翔县),原在故宫,现藏于台北故宫博物院,被誉为“晚清四大国宝”(大盂鼎、毛公鼎、虢季子白盘、散氏盘)之一。

在浩瀚的书法历史长河中,钟鼎文、石鼓文是西周留给我们最为值得称道的精神财富。

青铜器中,钟一般为乐器,鼎大多数为祭器、礼器,盘多为契约志铭或祭器。

铸造白商代始,至周工艺精良。

经过设计指导,由铸工在钟、鼎、盘等器皿上镌刻范铸的文字,被称为钟鼎文。

青铜器在古代原本是黄色偏红,因埋在土里氧化后变为青灰颜色,现代人依据看到的颜色,给予“青铜”的称谓。

又因为“青铜”是纯铜(红铜)在冶炼铸造时加入锡或铅的合金,所以其铭文又被称为“金文”。

青铜铭文位置无定,或内或外,或边或底。

商代铸器,铭文较为简略,甚至于无铭。

铭文在百字以上的,周代亦屈指可数,迄今出土钟鼎铭文中,以《毛公鼎》铭文497字和《散氏盘》铭文357字为长。

《墙盘铭》《遂公盨铭》散氏盘赏析作者:马斌来源:《江苏教育.书法教育》 2017年第9期【作品概况】《墙盘铭》,墙盘为西周中期共王时(前927-前908)青铜器,是微氏家族中一个叫墙的人为纪念先祖而做,因墙为史官故得名。

盘在上古是用来盛水的器物,墙盘器形宏大,制造精良。

盘通高16.2厘米,口径47.3厘米,深8.6厘米。

腹内底部铭文为18行284字,盘铭记述了西周文、武、成、康、昭、穆六王的重要史迹以及作器者家世之事。

1976年陕西扶风出土。

现藏陕西宝鸡青铜博物院。

【观典赏析】《墙盘铭》是已知时代最早的带有较明显骈文风格的铭文作品,有较高的史学价值。

从书法角度看,其文字笔画圆润遒美,流畅秀丽,用笔精到,粗细适中而挺劲,结体均衡而求变化,章法齐整又高低错落,行气贯通,显得婉丽和谐。

通篇风格端庄静穆,在端庄中又有活泼灵动之感,有超逸之风韵,是结字优美、整体气象感人、体现时代精神的经典佳作。

从西周初期的《大盂鼎铭》到西周中期《墙盘铭》,可以清楚地看到中国文字从图像化到线条化的演变。

《墙盘铭》代表了西周中期金文最流行的书写风格,是入手学习金文书法的优秀范本之一。

【作品概况】遂公盨,又名豳公盨、燹公盨,是西周中期遂国的某一代国君“遂公”所铸的青铜礼器,盨盖缺失。

盨是用来盛黍稷的礼器,从簋变化而来,西周中晚期开始流行。

高11.8厘米,口径24.8厘米,重2.5公斤。

内底铭文10行,每行10字,末行8字,故末行字距拉开,计98字,阐述德与德政,教诲民众以德行事。

2002年春北京保利艺术博物馆专家在海外文物市场上偶然发现。

现藏北京保利艺术博物馆。

【观典赏析】《遂公盨铭》堪称一篇政论性的散文,所述的禹是我国第一个王朝夏的奠基人。

没有大禹,便没有夏,更没有华夏。

但大禹和夏王朝是否真实存在,长期以来广受争议。

遂公盨的发现,将大禹治水的文献记载提早了六七百年,是目前所知的中国最早也最为详实的关于大禹及德治的文献记录,证实了大禹及夏朝的存在。

夏商周时期的田地分配与土地收归夏商周时期是我国先民繁荣发展的时期,同时也是我国封建制度的开端。

在这个封建社会中,田地是非常重要的生产资料,同时也是财富和权力的象征。

因此,对于田地的分配和流转,以及土地的收归问题,一直是社会的热点问题。

本文将从田地分配和土地收归两个方面进行探讨。

一、田地的分配在夏商周时期,田地的分配主要有两种形式:家天下和农田公有制。

家天下是指田地归属于君王或者贵族,是私有的土地。

而农田公有制是指田地归属于全体农民,是公有的土地。

在家天下的制度下,君王和贵族是土地的主要拥有者。

他们通常将土地分配给自己的亲信、部下、家族成员等人。

田地通常以按地区划分,划分出若干块土地,每一块地都由不同的人或家族所拥有。

这种分配方式会导致土地集中在细少的人手中,同时也会造成土地不均和土地浪费等问题。

农田公有制的出现一定程度上解决了土地分配不公的问题。

在周朝,国家实行了田制,把田地按平均地租的原则平均分配给全体农民。

同时,国家还实行了封建土地制度,将土地赐给王公贵族,但必须分配给农民耕种,这也间接地促进了农民的生产。

二、土地的收归在夏商周时期,土地收归的方式也有很多种。

其中主要的方式有国有化、私有化和重新分配。

国有化是指政府收回私人土地,将其归并为国家财产,并实行国有制度。

这就需要强大的政治权力和经济实力来实现。

在夏商时期,由于尚未形成一个中央强大的王朝,因此国有化的方式并不常见。

私有化是指政府将国家土地收归到自己手中,然后将其出售或者赠与给手中的亲信、部下、家族等人。

这种方式往往会造成土地全面私有化,导致土地过度集中和不均。

在夏商周时期,由于没有严格的土地制度和制约机制,私有化方式相对比较常见。

重新分配的方式则是指政府将现有的土地重新划分,再次进行分配。

这种方式也需要强大的政治和经济实力,同时也需要建立完善的土地制度和监督机制。

在夏商时期,由于社会发展还不够成熟,重新分配方式并不常见。

综上所述,夏商周时期的田地分配和土地收归问题是社会发展中的重要问题。

西周土地制度的特点西周时期的土地制度,是在原始社会和奴隶社会中发展起来的,是过渡性的人类社会的一种新的土地制度。

西周时期的土地制度,已经明显地标志出了封建土地制度的起点,对今天的土地制度有着重大而深远的影响。

首先,在西周时期,土地的数量和使用权有明显的区分。

在那个时代,皇室占有大量的赋税土地,占有全国大约九分之一的土地,归入宗法部,被分给岳飞,大臣,宗室和宗族族人,形成了一个完整的内部统治制度。

此外,地主领导的小规模,由耕种弱小成员组成的“家庭土地”受到极大的尊重。

其次,西周时期的土地制度也表现出了明显的宗法制度特征。

其中,最明显的是皇室土地的分配制度,即世袭制,影响比较深远。

同时,宗法制度也体现在宗族族人土地分配制度上:宗法部处理宗族土地的配置、调整、顺化等,专门设立相应的法律和制度,使土地分配变得规范、有序。

再次,西周时期发展起来的土地制度,表明在封建社会出现前,农牧能及早地进入社会,构建起了稳定的农牧经济制度,其中十分重要的一个便是土地的分配。

不仅国家的土地有特定的分配制度,而且宗法部,宗族族人也有明确的耕地结构,规定了土地的分配比例,以及如何在宗族和家族之间分配土地。

此外,在西周时期,还出现了土地用途的分配制度,即出土地使用权的分配制度,这一制度的出现,一定程度上,它也鼓励了农民种植新的农作物,从而改变了以往过度平均的耕作模式,表现出了耕地市场经济的演变的趋势。

最后,西周时期的土地制度也存在明显的专制特征。

由于当时国王拥有君主土地,也拥有所有宗法土地,国王在农业和经济结构上,享有宗法统治权改变,承受能力,实行税收及特殊赋税制度。

可以说,西周时期的土地制度既包含宗法统治制度,也包含了专制的要素,但是又体现出了“中庸”的原则,这也是西周时期土地制度的独特之处。

总之,西周时期的土地制度是一个具有有趣特征的制度,它包含了宗法制度,专制制度,以及给出了明确的土地数量,且土地是按照宗法分配,尤其是耕地结构存在明确的规定,使得用途分配制度有了确定性。

周朝的三农政策周朝是中国历史上一个具有重要影响的朝代,它的三农政策也是一项重要的制度之一。

周朝的三农政策,不仅使农民的生活得到了极大的改善,还对于后来的农业发展产生了深远的影响。

一、周朝的三农政策简介周朝的三农政策,主要包括赋、税、租三项制度。

赋,是指国家对农民征收的土地税。

周朝时期,赋不是以货币形式收取,而是以田亩数为单位,并要求农民在税赋之外,还要进行军役和劳役。

税,是指对商业和手工业生产等活动征收的税收。

租,是指土地兼并和地租等问题。

周朝时期,土地不能私有,而是属于公有财产,郡县乡村都有土地管理官。

而租则是指农民按一定比例向地主交纳的租金。

二、周朝的三农政策优点周朝的三农政策,在当时的中国社会中减轻了农民的负担,提高了农民的生产积极性和生产水平。

具体来说,它有以下几个优点:1.公有财产制度,有效防止土地兼并周朝的土地属于公有财产,而不是私有财产。

这种制度有利于有效防止土地兼并,确保土地资源的公正分配。

2.土地保有制度,增强农民生产信心周朝时期,土地属于公有财产,农民不会失去土地,因此可以长期安心地耕种土地,增强了农民的生产信心。

3.赋税制度,有利于国家财政收入。

周朝时期的赋税制度,以土地为单位征收赋税,可以有效管理农民。

而赋税部分,也能为国家提供财政收入,有助于维护国家的重要性。

4.土地、劳役和军役结合,有利于树立国家统一观念农民征收赋税后,还要到国家农村化解决决军事、政治和经济问题,这些农民的农村“知识”培养了国家的统一观念,增强国家统一性,这有利于确立国家的稳定。

三、周朝的三农政策缺点虽然周朝的三农政策能够提高农民的生产积极性和生产水平,但是它也存在着一些缺点,主要有以下几点:1.地租问题,容易导致土地兼并周朝时期,农民按一定比例向地主交纳土地租金,这种制度有可能导致土地兼并的问题。

土地兼并后,土地资源难以公正分配,最终可能会影响农民的生产积极性和生产水平。

2.军役和劳役过重,影响农民生产周朝时期,农民除了被征收土地赋税外,还要分担一定比例的军役和劳役。

西周金文中的土地转让土地转让的背景西周时期,土地是一种非常重要的财产。

在西周社会中,土地的范围通常是以城墙为界划分的。

土地也是诸侯、贵族、祭司和王室的私有财产。

诸侯、贵族和祭司拥有土地的数量和质量,是衡量他们财富和势力的关键因素。

在这个背景下,土地的转让也具有重要的法律、经济和政治意义。

西周金文中的土地转让案例西周时期,土地的转让可以通过文字记录的方式来进行。

这些文字记录通常被铭刻在青铜器上,称为“金文”。

下面是一些西周金文中的土地转让案例:楚地房屋之买卖(《彝器》)“左匪,顾如蚤,见妇人,左匪请买其房也。

乃买其房,房有裂。

房屋之买卖也。

”在这个金文中,左匪(一种职业)向一位妇女购买房屋,并在购买后发现房屋有缺陷。

这个案例说明了土地交易可以通过口头协议或书面协议来进行。

诸侯地之转让(《裘衣之采》)“石碏请易余间,问市,次立,次候。

委以子梅,告于王。

王使史央入,言诸侯之地,则使石碏、郭多、伯白、何援。

乃得其闑牛,过沟而藉之。

极于东沟,告于史央曰:“此新野之地也。

”这个金文记录了周王向诸侯转让土地的情况。

诸侯需要付出物品或者货币来购买周王的土地。

这个案例说明,土地转让不仅仅局限于私人之间的交易,它还可以是国家和地方政府之间的交易。

酒肆社房之转让(《殷契》)“以酒肆社房之买,买三年,谢三年,一绌之酒。

彻酒,出鬻男女以续。

拜昏于酒肆而戒,如上,如治汝当如多请;如下,如治汝当如少请。

”这个金文记录了一个酒肆向一个社团出售房屋的过程。

买卖双方达成一份书面协议,明确土地买卖的一些具体条款,例如买卖期限、支付方式、以及续约条件。

结论通过分析西周金文中的土地转让案例,可以发现土地是西周时期重要的财产之一,而土地的转让则是政治、经济和法律等多个方面的关键性事件。

尽管西周金文中的土地转让案例大多是私人间的交易,但也包括国家与地方政府之间的土地出售等公共领域的行为。

这些案例既说明了西周时期的土地交易方式,也展示了西周时期不同层次人们如何处置自己的土地。

西周金文中的土地转让•2011-06-2012:15:31李学勤有关土地制度的西周金文为数不多,尤其是记述土地转让的更少。

过去著录的只有几件,其中一些关键性的词语无从比较。

在解释上难于定论。

近年陆续发现新的重要铭文,如一九六九年兰田滨湖镇出土的师永盂,一九七五年岐山董家出土的裘卫器群,就在这方面提供了珍贵的例证,使我们对西周时期的土地转让获有更深入的认识。

土地转让的原因与法律程序本文依据的金文,有下列七件:卫盉、五祀卫鼎、九年卫鼎、师永盂、大簋、格伯簋和散氏盘。

对照这些铭文,可以解决一些以往无法理解的疑难问题。

七件金文都记载了土地的转让,而转让的原因又有所不同。

大体说来分三种情形:第一种是赏赐。

如师永盂载,益公传周王(我们认为是懿王)之命,以田“锡畀”师永。

大簋载,周王命吴师召见大,把{K23B18.JPG}的里赐给他。

这两个例子,都周王以土地赏赐臣下。

第二种是交易。

卫盉的例子最典型,矩伯以田为代价,从职为司裘(管理毛皮的官)的卫那里先后两次交换礼玉和皮币。

交换以贝朋作为价值尺度,前一次所取为觐璋,值八十朋,“厥价其舍田十田”;后一次所取为赤色虎皮两张、牝鹿皮饰两件和有文饰的蔽膝一副,值二十朋,“其舍田三田”。

九年卫鼎所记交易与此相似,矩伯从裘卫处取得一套车马用的皮革制品,代价是“乃舍裘为林孤里”。

伯格簋记格伯给倗生良马四匹,“厥价川田”,其为交易也是很明显的。

五祀卫鼎所述则是土地的互换,裘卫用五田换取了邦君厉(疑即矩伯)的四田。

铭文里表示交换的动词是“贾”(“贾”字释读,参看李学勤:《重新估价中国古代文明》,《人文杂志》增刊《先秦史论文集》)。

第三种情形是赔偿。

散氏盘记载,由于{K23B19.JPG}王攻击了散,不得不割让土地给散,作为赔偿。

金文中的这一事迹,已经是大家熟悉的了。

上述金文中转让的土地,有的称“田”,有的称“里”。

“田”是农田,其单位也称为“田”,学者多认为即一夫百亩之田。

“里”是居邑,《尔雅·释言》和《诗·韩奕》传都说“里,邑也”。

古书常说“田里”,即兼指两者而言(“里”为居邑,证明九年卫鼎的“林孤里”并不是里)。

从金文来看,土地的转让应经过一定有法律效力的程序。

大簋及师永盂记录的转让事例,出于周王之命,自然有法津上的地位。

在大簋铭中,王派遣膳夫传命;在师永盂铭中,由益公出命,而同时参予其事(“厥{K23B20.JPG}公出厥命”)的还有井伯等五人,相当隆重。

裘卫的两次土地交易都向王朝禀告,在卫盉告于伯邑父等五人,在五祀卫鼎告于井伯等五人,然后由五人给予命令。

卫盉、五祀卫鼎和师永盂属于同一王世,分别为三年、五年、十二年其发布命令的人是:三年:伯邑父、荣伯、定伯、{K23B21.JPG}伯、单伯五年:井伯、伯邑父、定伯、{K23B21.JPG}伯、伯俗父十二年:益公、井伯、荣伯、尹氏、师俗父、遣仲他们是王朝执政大臣,五祀卫鼎称之为“正”,可能就是先后任职的六卿。

以土地转让之事向他们报告,显然是为了得到合法的允可。

有的学者提出,上述程序的存在表明土地的所有权在王,这一点恐怕需要更进一步论证,因为九年卫鼎、格伯簋、散氏盘三例并没有王朝的参予。

在后两个例子里,有“析”或“誓”。

格伯簋说,格伯以良马交换了倗生的三十田,“则析”,杨树达先生指出“析”意思是析券,“书券契而中分之,两人各执其一,故云析也”(杨树达:《积微居金文说》卷一)。

散氏盘则记载,{K23B19.JPG}把土地让给散,由{K23B19.JPG}人有司武父等代表{K23B19.JPG}王立誓。

五祀卫鼎也提到五位大臣命邦君厉立誓。

析券和立誓,在当时都是具有法律效力的,如果违反了,便会受到法律的惩罚,见于《周礼》等书的记载。

在金文中,土地的转让从原主方面来说称为“付田”,从新主方面来说称为“受田”。

具体的交付手续,要有双方的人员到场。

如散氏盘记,参加交付土地的{K23B19.JPG}人有司有十五人。

散有司有十人。

散有司包括司徒、司马、司空和宰等官员。

卫盉铭文说,伯邑父等五位大臣为矩伯向裘卫交付土地指定了三有司,即司徒、司马、司空,他们的名字是“司徒微邑、司马单旗、司空邑人服”。

五祀卫鼎也提到三有司,司徒名逋,司马名邦,司空名陶。

由此可见,土地的转让常须有三有司参加。

我们知道,司徒管理土地户口,司马管理军赋。

司空管理土地度{K23B22.JPG},他们在土地转让中部有关涉。

这里讲的三有司,当然不是周王朝的大臣,而是当地的官吏,如散氏盘记的就是散邑的三有司。

五祀卫鼎云:井伯等命三有司和矩内史友寺刍“帅履裘卫历田四田”。

内史友寺刍是短伯的内史的僚属,他之所以参加,是因为内史有掌管文书的职务。

由这四个人“帅履”裘卫得自厉的四田,是交付土地的必要手续。

我们引用的“公乃命奠司徒函父、周人司空、七件金文,多数讲到“履”,如师永盂云:□□史、师氏邑人{K23B23.JPG}父、毕人师同付永厥田,厥率履厥疆宋句。

”也是由司徒、司空、史等“率履”。

“率履”和“帅履”,显然是一样的。

什么是“履”呢?“履”与“步”同义,是度量的意思。

土地转让,必须实地度量,表识地界,这一工作称为“履”。

三有司等人“帅履”,意即循行和度量土地。

散氏盘详记“{K23B19.JPG}人有司履田,……凡十又五夫;正履{K23B19.JPG}舍散田,……凡散有司十夫”。

“正”就是正经界的正,所记都是参加确定地界的人员。

大簋和格伯簋的记载要简单些。

大簋铭文说,周王所派遣的膳夫和原主睽一起“履大锡里”,即度量已经赐给大的居邑。

格伯簋载,格伯与倗生析券后,格伯回去,与俊等二人“安及甸殷”,“安”就是按行,是亲自勘查的意思。

这两个实例都没有细记参予人员,大概是因为有王使或新主直接度量的缘故。

不过,转让要经过度量,在这两例中也是同样。

土地转让的地界与契券好几件金文都明记地界。

例如五祀卫鼎有一段说:“厥逆(朔)疆{K23B20.JPG}厉田,厥东疆{K23B20.JPG}散田,厥南疆{K23B20.JPG}散田{K23B20.JPG}政父田,厥西疆{K23B20.JPG}厉田”。

“朔”是北方,“{K23B20.JPG}”在古文字中用法和“及”相同。

在此意思是至,所以这里讲的是裘卫新得四田的四至。

其体例和汉代地券有相似之处,如诸葛敬地券:“田东比贺方,南比沈大义,西尽大道,北比郑江生。

”这和鼎铭的格式是一脉相承的。

关于土地疆界,最详细的记述莫过于散氏盘。

盘铭叙述了勘定地界时经过那些河流、湖泊、陵冈和城邑,以及如何封树的情形。

封树是古代表识地界的方法,见于《周礼·封人》:“凡封国,设其社稷之壝,封其四疆,造都邑之封域者亦如之”。

孙贻让《周礼正义》解释说:“封,起土界也。

崔氏《古今注》云:封疆画界者,封土为台,以表识疆境也。

画界者,于二封之间又为壝埒,以画分界域也。

”近年在四川青川郝家坪发现的木牍秦国《为田律》规定:“封高四尺,大称其高;埒高尺,下厚二尺。

”(四川省博物馆、青川县文化馆:《青川县出土秦更修田律木牍》,《文物》1982年第1期)这种封是高秦尺四尺(约合今九十二厘米)的土台,虽然是战国时的秦制,推测西周的封也是类似的。

散氏盘说的封,如“以南至于大沽,一封;以陟,二封”,“自桹木道左至于井邑封道。

以东一封;还,以西一封;陟冈,三封”等等,都是修造这种起表识作用的土台。

树是另一种表识方式,即在地界上植树,作为封的辅助。

散氏盘几处提到树木名称,如“至于边,柳”,“以西封于播城,{K23B24.JPG}木”,“封{K23B25.JPG}陵冈,{K23B26.JPG}”,“陟州冈,登,{K23B26.JPG};降,棫,二封”等。

有的以封同树木并称,有的专言树木,都是封树的实例。

格伯簋也讲到杜木、桑等树木,杨树达先生已经讨论过了(杨树达:《积微居金文说》卷一)。

地界度景勘定以后,要记录下来,裘卫的几件器铭称之为“书其乡(向)”,即写下疆界的方向。

在比较复杂的情况,如散氏盘,土地还有图,散氏就在豆这个地方的新宫东廷由{K23B19.JPG}王那里收受了这种地图。

土地转让的契券,双方分别执有。

前面已说过格伯簋有析券的记事。

散氏盘末有一行:“厥左执要(约)史正仲农”,即由名仲农的史官保管契约的一分。

不仅如此,得到土地的一方还要把转让经过铸在青铜器上,如《周礼·司约》所说:“凡大约剂,书于宗彝;小约剂,书于丹图”。

今天我们看到的这些件金文,事实上正是“书于宗舜”的约剂。

古代人以这样的方法,企图把这种契约保持到永远。

仅从土地转让关系不能概括西周时期土地制度的全貌,但这一类金文告诉我们,西周的土地关系是比较复杂的、发展的。

农田仍以“田”为单位,应为井田制的体现,但土地是能够交换买卖的,而且有依货币计算的价格。

土地的转让,已有一定的程序加以保证。

不少学者常引用《礼记·王制》“田里不粥(鬻)”一语,用来说明西周土地不能买卖。

不过,《王制》是汉文帝十六年(公元前164年)命博士诸生作的(参看刘汝霖:《汉晋学术编年》卷一),有很多理想成分。

西周中晚期有土地转让交易的事实,已由金文证明了。

转自:《光明日报》1983年1130期第4页。