20_对日本最新公寓户型的深入研究

- 格式:doc

- 大小:9.44 MB

- 文档页数:46

日本公共住宅室内空间设计探析作者:尹文艳洪文静梁龙来源:《现代装饰·理论》2013年第07期以政府为主导的日本公共住宅历经60余年不断发展与实践探索,在缓解中低收入家庭住房压力,改善居住环境,提高居住品质方面取得了显著成效。

日本公共住宅发展历程回顾1.住房供应缺口填补时期20世纪40年代,第二次世界大战的破坏使日本出现严重的“房荒”,人们迫切需要政府采取积极措施解决战后住房短缺问题。

20世纪50年代起,制定公共住宅发展政策,开始进入公共住宅建设时期。

1950年,“住宅金融公库”成立,政府向中、高收入阶层的购房者和建房者提供长期低息贷款。

1951年,颁布“公营住宅法”,为低收入阶层提供租金较低的租赁住房,具有较强福利性质。

1955年成立“日本住宅公团”,面向城市中产阶级提供居住环境较好的租赁住宅。

早期公共住宅体系是由“公库”、“公营”、“公团”三大支柱组成,在解决战后重建,缓解住房供应矛盾发挥了重要作用。

2.改善居住环境的多样化探索时期石油危机过后,随着经济复苏和收入水平的提高,人们的生活需求日益多样化起来,公共住宅建设从“量”走向“质”的提高。

20世纪70年代以后,开始KEP(Kodan Experimental Housing Project)住宅建设体系,该体系由支撑结构和填充结构组成,并设定相应尺寸模数体系,通过合理标准化设计满足居住者多样化需求。

80年代CHS(Centural Housing System)体系,以耐用性为主要特征,利用分隔墙和规格化的构建特性,创造灵活和适应的内部空间,延长住宅可持续使用寿命。

90年代,研发SI(Skeleton Infill)高品质开放住宅体系,更加强调支撑体和填充体的完全分离,满足家庭结构变化而需要对空间进行调整的需求。

3.新方向探索和发展时期21世纪日本公共住宅发展方向是:首先,在追求个性化发展的同时,更加注重住宅建设与城市建设协调发展;其次,在公共住宅建设过程中更加注重与生态环境可持续发展;再次,给予老人和儿童更多关注,创建适宜老人养老,儿童成长的居住环境。

日本集合住宅的全生命周期研究作者:暂无来源:《中国住宅设施》 2014年第9期摘要:日本集合住宅的全生命周期的研究体现了当下日本对于“都市再生“的关注,再生,即通过各种现代化技术手段,对旧有建筑、环境、街区进行保护性的整治,使其焕发新的生命力,体现新价值。

住宅的全生命周期研究,给发展的城市解决发展问题提供了辅助之道。

关键词:集合住宅,全生命周期,都市再生,KSI系统,UR住宅研究所日本普通住宅以小户型为主,其中集合住宅户型面积一般在90m2以下,居住着工薪阶层和青年家庭。

由于特殊的区位和建筑物资短缺等原因,日本在住宅设计和产品研发上追求精益求精,形成了长期坚持开发小户型、注重细节且舒适、灵活的开发理念。

1 日本集合住宅的发展历史日本集合住宅的开发起源于1955年,当时日本住宅公团刚刚设立,以开发郊外住宅为主。

集合住宅的开发促使日本人生活方式和家庭结构发生了改变,对日本人居住意识的现代化影响深远。

(1)第一阶段大量建设时期 1950年~1970年。

20世纪60年代和70年代可谓日本集合团地的实验时代,展开了大规模的集合团地开发运动。

最早的是大阪的千里新城,在大阪近郊的千里丘陵约1160公顷的范围内,配置了新干线和两条铁道线与大阪相连,在新城内设置公园、污水处理中心、大学、医院等都市设施,以英国的新城计划为范本,按照邻近住区理论和人车分离理论等详细地规划了新城,实现了日本第一个以居住为中心的都市。

(2)第二阶段以多样化为城市目标的建设时期 1970年~1990年。

在原有普通住宅的基础上增加一个住宅内功能不固定的可变空间。

1990年竣工的由坂仓建筑研究所设计的东京多摩新城集合住宅中,这种增设了可变空间的住宅平面形式首次出现。

根据住户各自的需求,有各种不同的形式,有的与起居室结合起来,类似太阳房,作为起居室空间的补充和延伸;有的从住户中独立出来,作书房、琴房、画室,任居住者自己确定。

(3)第三阶段解决全面性居环问题的建设时期 1990年至今。

住宅精细化设计系列3——日韩集合住宅套型特征综述住宅精细化设计系列3——日韩集合住宅套型特征综述日韩集合住宅的套型平面各有特点,概括来讲:韩国的集合住宅较为重视空间的舒适性,日本的集合住宅则非常注意空间的充分利用。

其各自的特征在下文中我们进行了总结。

1.韩国集合住宅套型特点韩国住宅套型的空间结构有一个明显的特征,即起居室和餐厅作为主要的家庭公共活动空间,位于套型的中部,主卧和次卧分布在起居室的两侧;次卧区靠近门厅处,一般作为儿童和老人的房间使用;主卧则靠近内侧,供户主居住。

厨房与餐厅相连,并紧邻北侧服务阳台 (见图 1、图2)。

韩国套型的主要特点为:重视门厅,主次卧分区,重视阳台、服务间和储藏空间。

韩国住宅中重视门厅的独立性,地面与其他房间有几厘米的高差(日本也同样),使换鞋空间明确,保证诘污分区。

门厅平面多为 "L" 形,即进门后有一转折,既保证了住宅内部的私密性,也营造了"对景"的空间效果 (见图3). 不仅门厅本身的装饰性强,由门厅转入住宅的 " 内部空间" 时,正对的墙面也必然设置装饰性的家具或饰物,而不是正对着某个房间的门。

近几年来,韩国住房的门厅逐步扩大。

空间的礼仪性进一步增强,收纳空间的比重也逐渐增大。

韩国的主卧区比较受重视,一般位于住宅的最内部,自成一体。

四室户的主卧区多由主卧室、衣帽间、主卧卫生间和一个附加空间组成(此空间有时作为夫妇独用的私密房间,有的家庭把电视和音响放于此处,构成一个单独的小起居或小书房),各房间相互贯通,形成可回旋的空间组合 (见图4)。

韩国住宅的南北两侧常设有1.3—1.8m宽的横向贯通式封闭阳台:南向为生活阳台,与起居、卧室等空间相连:北侧为服务阳台,是主要的家务空间,面积较大,韩国人喜欢泡菜,所以会在这里放置大量泡制泡菜用的瓶、罐、坛等用具,也作为洗涤、晾晒、熨烫衣物的空间。

餐厨空间接近,常合二为一成DK式,与起居室南北分设,之间有时用推拉门进行空间分隔 (见图 4)。

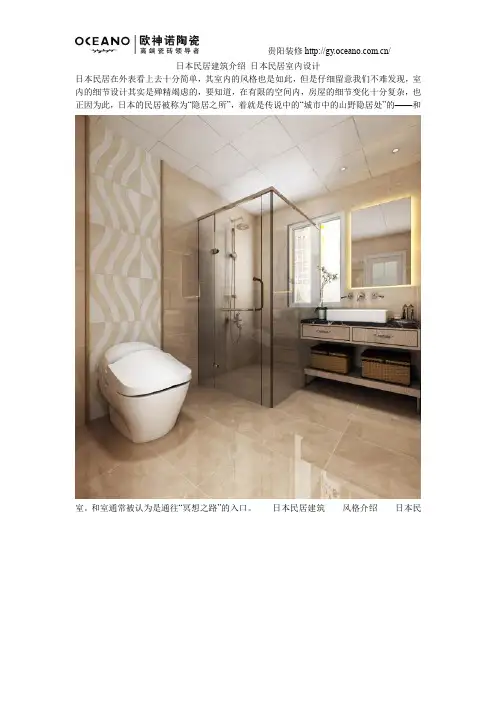

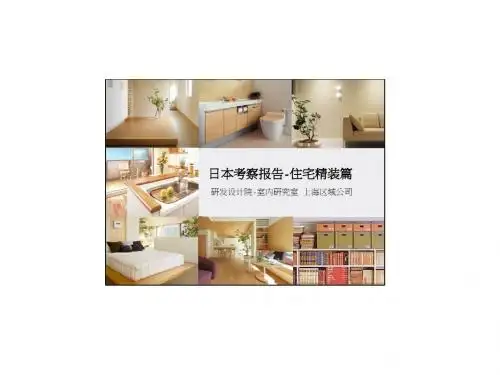

日本民居建筑介绍日本民居室内设计日本民居在外表看上去十分简单,其室内的风格也是如此,但是仔细留意我们不难发现,室内的细节设计其实是殚精竭虑的,要知道,在有限的空间内,房屋的细节变化十分复杂,也正因为此,日本的民居被称为“隐居之所”,着就是传说中的“城市中的山野隐居处”的——和室。

和室通常被认为是通往“冥想之路”的入口。

日本民居建筑风格介绍日本民居建筑的整体风格呈现简洁、大气,忽略装饰的特征,尤其是对清水混凝土的使用十分广泛,此外,日本的民居还喜欢体块模块化,十分善于用几何形体作为建筑的体块,这样一来日本民居建筑整体便有了一种安静、干净、淡雅的气质。

而日本的古代民居建筑则继承了中国古代建筑的特点,同时在颜色上有了较大的改变,朴素淡雅的颜色用的比较多,因此给人一种纤细秀雅之感。

日本民居特色多功能的住宅设施:大家都知道日本是火山之国,地震之邦,所以日本的建筑最主要的特点就是防震性能比较强,而且这也是很多建筑商重点考虑的一个问题。

而且在日本的一般住宅当中,都会很少用到钢铁混凝土的这些建筑材料,大多是采用一些轻质的建筑材料,这样的话,就可以对地震形成一个强烈的缓冲带。

当地震来临之前,他就可以让我们有一个缓冲的过程,在日本的房屋建筑当中,他还做到,房子有多高地基就有多深,这样也是能够保证他的房屋有很好的抗震性能,而这些都是由于它的地质条件限制所造成的。

其室内所有的设置都是根据事先设计好的位置。

房屋设计具有人性关怀:由于日本人喜欢在榻榻米上围桌而坐,因此在日本的房屋设计当中会有一个榻榻米的设计,这种设计的上部是人盘坐的空间,下部则是一些放被子和杂物的地方,使整个房间显得干净利索。

日本民居室内设计实用性家具为主在日本的民居建筑中,人们习惯将实用性的家具和陈设摆放于室内的中央,这样的话就有了更加充分的自由的感觉,同时我们还会发现色泽柔淡的砂壁被涂饰在墙壁上,深深的屋檐和百折的回廊映照着日光,这样一来,无论何时,我们都能在室内感受到阳关,所有物体的视觉特征也随之变得清晰起来。

32集合住宅,本刊特稿 BENKANTEGAO日本集合住宅与中国房地产市场的发展有很多共通之处。

日本地少人多,物资短缺,长期以来在住宅建设方面坚持小面积、适用舒适的理念,开展对居住行为方式和家庭人口结构的研究,无论是住宅设计还是产品都做到了精细的程度。

所以,日本的集合式住宅不光适用、方便、舒适、健康,而且显得高档、有品位。

在今天,我们回过头来讨论小面积住宅的时候,日本集合式住宅和相应配套的产品认定、性能评价以及住宅产业化的一系列措施和已达到的水准,应是我们学习借鉴的典范。

日本集合住宅的精细设计日本的集合住宅一直坚持小面积的方针,1951年以后每年都要推出标准化的设计,不断公布建设标准,并通过居住实态调查,把“食寝分离”、“就寝分离”、“干湿分离”和“公私分离”的理念融入到标准设计中去。

建立了nLDK 型套型设计模式,由n个卧室和起居室及餐室、厨房等空间组成,从而确立了集合住宅的标准模式,使关于集合住宅的研究进入了精细化的阶段。

按家庭人口为依据,用“家庭人数减去夫妇对数”来计算卧室数量,使集合住宅进入了保证居住实态和注重实留出适当的陈列品和花盆的地方,从而设计出有特征的空间。

住宅的室内充满了生活感、舒适感,并且对居住的隔音、采光、隔热、保温和空气质量等住宅性能特别关注,从材料、设备和建筑的处理等方面加以保证。

日式小面积住宅值得借鉴在土地资源十分紧张的日本,多数住宅套型专用面积都在90平方米以下,三居室的套内面积也基本上在80平方米左右。

然而值得注意的是,为争取较高的容积率节约土地,日本住宅的套型平面大多采用大进深总面宽小的住宅,较大三居室为8米左右,而进深则在11~13米之间,一居室、二居室的总面宽一般就在4.5~6.6米之间。

隔墙采用轻质装配显得十分灵活自如。

在这一点上,日本的套型面积和开间进深与我国一味求大、求洋、求面子有很大的差距,那些浮夸、表象的作风实际上困扰了我们多年,日本成功的范例有很多值得我们借鉴的地方。

日本房产投资中,公寓和一户建的优缺点分析!公寓的优点:1. 近车站,交通便利,生活设施齐全公寓一般位于市中心离车站较近的商业地段,交通便利,购物,通勤便利性较强,尤其位置好,交通越发达的地域,还有望升值。

2. 房产比较坚固,抗震性和防盗性较强大多为钢骨造或钢筋混凝土造,建筑物比较坚固,抗震性较强,安全防盗设施完备。

3. 日常管理,定期修缮和维护比较省心由管理组合统一管理大楼,日常维护和修缮,后期管理比较省心。

4. 价格相对便宜,初期投资成本较低,也容易脱手以大阪为例,1000万日元左右前后就能在市中心买到不错的单身小户型公寓。

因此,流动性较强,容易脱手。

5. 多处购买不同公寓,可分散风险比起购买一整栋公寓,若在不同区域购买若干个小公寓,可以分散投资风险。

6. 入住率高,空置期短因其便利性和租金的适当性,租赁需求旺盛,特别是单身小户型公寓的话,入住率高,且空置期短。

7.房源多,可选择范围广想投资的城市和区域,投资预算一旦确定,公寓的房源是很丰富的,对于投资者来说,选择范围较广。

公寓的缺点:1.资产价值低建筑物下面的土地不是属于自己的,因此具有资产性的只有建筑物,一旦贬值就很难恢复其价值,尤其是房龄旧,地理位置差的公寓更是如此。

2.房产独立性较差,装修自由度低仅可以对于自己的专有部分进行装修,而且重要部分改装需要经过管理组合的同意,平时生活不能给左邻右舍添麻烦,饲养宠物,扔垃圾等受到管理规约的约束。

3.每个月有固定支出即便房屋是空室,每个月也需要缴纳管理费和修缮基金,这部分固定支出会直接影响净收益。

若空室的情况下,没有租金收入,反而还要支出一部分费用。

一户建的优点:1. 和公寓比,资产价值相对较高。

土地和建筑物都归自己所有,即使建筑物老化折旧,土地的价值还是存在的,在法律允许的范围内还可以重建和扩建。

2. 房产的独立性较强,装修自由度高。

不用担心影响到左邻右舍,在房产室内外的装修方面,也可以按照房东自己的风格自由进行装修和翻新。

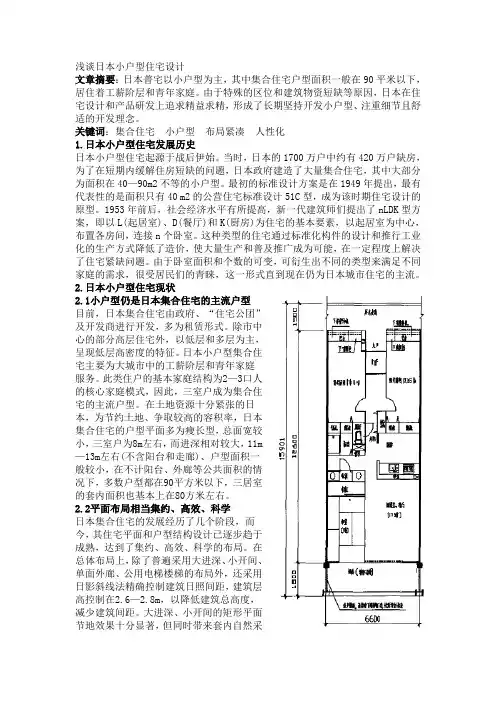

浅谈日本小户型住宅设计文章摘要:日本普宅以小户型为主,其中集合住宅户型面积一般在90平米以下,居住着工薪阶层和青年家庭。

由于特殊的区位和建筑物资短缺等原因,日本在住宅设计和产品研发上追求精益求精,形成了长期坚持开发小户型、注重细节且舒适的开发理念。

关键词:集合住宅小户型布局紧凑人性化1.日本小户型住宅发展历史日本小户型住宅起源于战后伊始。

当时,日本的1700万户中约有420万户缺房,为了在短期内缓解住房短缺的问题,日本政府建造了大量集合住宅,其中大部分为面积在40—90m2不等的小户型。

最初的标准设计方案是在1949年提出,最有代表性的是面积只有40 m2的公营住宅标准设计51C型,成为该时期住宅设计的原型。

1953年前后,社会经济水平有所提高,新一代建筑师们提出了nLDK型方案,即以L(起居室)、D(餐厅)和K(厨房)为住宅的基本要素,以起居室为中心,布置各房间,连接n个卧室。

这种类型的住宅通过标准化构件的设计和推行工业化的生产方式降低了造价,使大量生产和普及推广成为可能,在一定程度上解决了住宅紧缺问题。

由于卧室面积和个数的可变,可衍生出不同的类型来满足不同家庭的需求,很受居民们的青睐,这一形式直到现在仍为日本城市住宅的主流。

2.日本小户型住宅现状2.1小户型仍是日本集合住宅的主流户型目前,日本集合住宅由政府、“住宅公团”及开发商进行开发,多为租赁形式。

除市中心的部分高层住宅外,以低层和多层为主,呈现低层高密度的特征。

日本小户型集合住宅主要为大城市中的工薪阶层和青年家庭服务。

此类住户的基本家庭结构为2—3口人的核心家庭模式,因此,三室户成为集合住宅的主流户型。

在土地资源十分紧张的日本,为节约土地、争取较高的容积率,日本集合住宅的户型平面多为瘦长型,总面宽较小,三室户为8m左右,而进深相对较大,11m—13m左右(不含阳台和走廊)、户型面积一般较小,在不计阳台、外廊等公共面积的情况下,多数户型都在90平方米以下,三居室的套内面积也基本上在80方米左右。

浅谈日本家族式集合住宅建筑设计

王艺武;徐璐

【期刊名称】《新建筑》

【年(卷),期】2010(000)003

【摘要】日本作为中国的近邻,其原始文化很多起源于中国,进入近代社会以后,随着日本近代工业的迅速发展,建筑技术有了突飞猛进的发展,并取得了显著的成果.集合住宅作为日本近现代建筑的重要组成部分,了解和研究其建筑设计成功的经验与失败的教训,对中国城市建设具有重要的参考价值.通过对日本建筑基本法规的部分解析、平面设计及户型设计等的分析,试图探讨日本近现代集合住宅建筑设计的特征.

【总页数】4页(P43-46)

【作者】王艺武;徐璐

【作者单位】株式会社TK都市建筑设计,日本大阪;株式会社TK都市建筑设计,日本大阪

【正文语种】中文

【中图分类】TU241.2

【相关文献】

1.浅谈日本集合住宅 [J], 徐立楹

2.瑞典新建集合住宅建筑设计特点初探 [J], 苏岩芃

3.日本适老化集合住宅设计新趋势对我国老年居住建筑设计的启迪 [J], 潘卉;丁炜

4.日本集合住宅百年史 [J], 大月敏雄;包慕萍

5.现代主义集合住宅在中国东北的实践20世纪10-30年代日本建筑师在大连、鞍山、抚顺的设计 [J], 包慕萍

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

日本和式住宅空间艺术特色研究标签:和式住宅;空间;艺术特色住宅作为一个满足人类日常生活起居的私密空间在生活中扮演着十分重要的角色,在不同地域环境的影响下住宅也呈现出不同的社会属性及自然属性。

日本住宅的建筑风格在一定程度上受到了中国隋唐时期建筑风格的影响,但是日本的住宅空间在大和民族的生活方式、审美价值等人文环境和日本岛国的自然地理环境的影响下,体现出了独具特色的空间形态。

一、日本和式住宅的基本构成——以江户时代京都的町屋为例江户时代日本和式住宅的建筑风格已经基本成熟,这一时期最流行的居住空间类型就是茶室和町屋。

町屋建筑就是从事工商业家庭的居住建筑,是典型的商住合一的城市住宅形式。

建筑物基本上是木结构,木架构体系。

町屋民居建筑的平面构成比较狭长,类似中国广东的竹筒屋,基本平面是一列三室。

房子的一侧由店铺直到后院有一条室内通道,称为土间。

土间以中门为界被分为前后两部分,在居住栋一侧的土间设有厨房,组成了一个适合于日常生活用火、用水的独立空间。

住宅分隔多用推拉门,在空间的划分中采用了简练明快的几何分割,地板多高架于地面,使底部透风而地板干燥。

日本的町屋结构简单,空间大多相对狭小,布局随意,主要以实用方便为主。

町屋的空间构成形式多样,坐敷、土间、坪庭、后院,空间的开放性逐步增大,共同组成一个相互渗透、交错的空间和富有趣味的空间关系。

二、日本和式住宅艺术特色(一)光线的利用日本人注重人与自然之间的协调,所以在住宅中试图营造一种柔和、朦胧的氛围。

所以在用光上体现了很高的技巧。

日本住宅的屋檐檐口很低,因此室内的自然光线只能依靠室外地面或外檐平台的反射取得。

可移动推拉门利用半透明的纸使进入室内的光线变得柔和起来,这种纸糊的推拉门、窗对于室内朦胧的气氛起着很重要的作用,在不同的光线下推拉门会透射出不同亮度和色感的光线。

除了纸糊推拉门,窗、竹子、编织的帘子也能产生这种漫反射,阳光透过上面的缝隙投在室内同样会产生一种朦胧的景象,这两种都可以算是和式住宅中很重要的光线来源。

日本的一些小户型(90㎡以下)日本小户型住宅起源于战后伊始。

当时,日本的1700万户中约有420万户缺房,为了在短期内缓解住房短缺的问题,日本政府建造了大量集合住宅,其中大部分为面积在40—90m2不等的小户型。

新一代建筑师们提出了nLDK型方案,即以L(起居室)、D(餐厅)和K(厨房)为住宅的基本要素,以起居室为中心,布置各房间,连接n卧室。

这种类型的住宅通过标准化构件的设计和推行工业化的生产方式降低了造价,使大量生产和普及推广成为可能,在一定程度上解决了住宅紧缺问题。

由于卧室面积和个数的可变,可衍生出不同的类型来满足不同家庭的需求,很受居民们的青睐,这一形式直到现在仍为日本城市住宅的主流。

适合2—3口人的核心家庭模式目前,日本集合住宅由政府、“住宅公团”及开发商进行开发,多为租赁形式。

除市中心的部分高层住宅外,以低层和多层为主,呈现低层高密度的特征。

日本小户型集合住宅主要为大城市中的工薪阶层和青年家庭服务。

此类住户的基本家庭结构为2—3口人的核心家庭模式,因此,三室户成为集合住宅的主流户型。

为节约土地、争取较高的容积率,日本集合住宅的户型平面多为瘦长型,总面宽较小,三室户为8m左右,而进深相对较大,11m—13m 左右(不含阳台和走廊)、户型面积一般较小,在不计阳台、外廊等公共面积的情况下,三室户面积为80m2左右。

户型相当合理日本集合住宅的发展经历了几个阶段,而今,其住宅平面和户型结构设计已逐步趋于成熟。

大进深、小开间的矩形平面节地效果十分显著,但同时带来套内自然采光、通风不好的问题。

为了解决此问题,一般会把对自然采光通风要求不高的卫生间、厨房、贮藏室等放在中间暗的地方,采用水平式机械通风和人工照明;而将客厅、卧室等布置在靠外墙一侧。

在平面布局上,日本的集合住宅由于外廊式结构,多从北侧入户,户门往后退2m左右,与公共外走廊中间形成一个“小院子”,水、电、煤气表均设于此,方便查抄。

户型平面呈“十字形”,即:户型中间为走廊,入户后设鞋柜、衣柜;顺道往前,卧室靠近住宅入口附近,沿走廊两侧布置,并不强求南向;住宅中部一般为卫浴空间和厨房(厨房不要求必须对外开窗);起居室则位于最南端,一般与餐厅相连,共同构成餐起空间;和室作为日本特有的第二起居空间,一般与起居室相邻设置,推拉门可以打开、摘下,其空间可间接采光而不必直接临窗,从而节省了面宽,空间得到高效利用。

36 | CHINA HOUSING FACILITIES今天我主要介绍的是关于SI 住宅研究开发以及一些案例,希望通过我的介绍能够给中国今后住宅供给合理化提供比较好的参考建议。

首先介绍SI 住宅研究开发的变迁,基于SI 住宅研究开发最早始于1960年,现在大家所知道的SI 住宅主要是起源于1980年,那个时候有一个CHS 的认定事业,叫做一百年住宅体系,从此之后开始了百年住宅研究项目,然后开始了SI 住宅的开发与研究。

通过SI 住宅的研究开发,由日本工团进行KSI 的供给,来提供长期优良性的住川崎直宏日本株式会社市浦设计总裁日本百年住宅的研究与探索宅,由此整理了这样的一套体系和制度,一直沿用至今。

最初所采用的技术比较简单,就是对于中、高层住宅构造以及建造方法只是考虑了这一个环节,如图所示,1958年秦海高层公寓,它是一个框架体系,由三层两户结构所组成,这样可以产生内部大空间的设计。

如图所示,这个项目是泉北桃山台B 住区,1970年年代由精度大学进行研究的两阶段供给方式的这种体系,其实这种两阶段供给方式是分别承担着两种资产形成的任务,一方面是社会事业体系,体现在主体结构方面,另一方面是为了满足所有住户对于住宅多样性的需求,这是建设供给所提的另一方面的要求。

也就是一方面是国家事业体系,另一方面是社会事业体系。

从1970年开始,在公共住宅当中,以模块设计为基础,进行了NPS(新设计体系)的一种设计,到1981年,根据前面讲的创建百年住宅的认证事业制度,在民间就开始了长期耐用型的住宅建造方式体系。

包括民间在内百年住宅沿用了一百年以上的建筑理念,提高主体结构耐久性,以及内装部分的可变性,可以轻易的更换性能,同时也引入了刚才我讲的两阶段供给方式的理念。

百年住宅很大的特征及理念就是以长期、耐用型为目标,将主题部品以及材料耐用性进行整理,根据所有整理的信息,再整理出一个新的建造方法,另外就是将主体、内装、设备、管线进行分离,可以对部品进行更换、构建、维护。

日本集合住宅解决高密度居住的50年Integrated Residence in JapanResolving High-density Living in 50 Years二战之后,为了在短期内缓解住房短缺问题,日本政府建造了大量集合住宅。

50多年间,日本经过了战后恢复期、高速发展期,现已进入信息化时代。

城市得到了显著的发展,集合住宅的建设也有了很大的提高。

1949年提出面积只有40m2的公营住宅标准设计。

1950年,nLDK型方案被提出——即以L(起居室)、D(餐厅)和K(厨房)为住宅的基本构成因素,以家庭团聚的起居室为中心,布臵各房间,连接n个卧室。

1960年,经济高速增长,农村人口的大举流入,使城市急速膨胀。

为此日本政府鼓励在大城市郊区集中兴建大规模、低价的公团住宅(即公立住宅小区),以应付大量流入的人口。

1970年,“小住宅区”开始流行,它以高水准的社区服务、优雅的居住环境质量和用地上灵活的适应性等优点,成为主流,大住区规划逐渐消失人们开始关心居住的环境质量,住宅本身的发展重点也转向居住质量的提高。

住宅套型、面积标准、附属设施、环境质量、社区服务等都成为在住宅设计中需要关注和解决的问题。

20世纪80年代,人们对在国际式样及规划理念指导下制造出的单调、庞大、重复的都市住宅空间,大量的“包豪斯”式住宅充斥的城市空间开始厌倦。

经济高度增长期的结束带来了住宅自身的巨大转变,住宅由高层转向底层、由新区开发转向旧城改造、由单纯注重住宅面积大小转向高标准的外部环境、由单一性转向多样性……最后确定了发展低层高密度集合住宅的方向。

同时,建筑师们积极参与公共住宅设计,更加注重人的价值观和生活形式的多样化。

aroom“aroom”,即nLDK+a,在原来nLDK的基础上增加一个a,即住宅内功能不固定的可变空间。

1990年竣工的由坂仓建筑研究所设计的东京多摩新城集合住宅中,这种增设了“aroom”的住宅平面形式首次出现。

【万科研发】对日本最新公寓户型的深入研究 【领先中国50年】

在土地资源十分紧的日本,多数户型都在90平方米以下,三居室的套面积也基本上在80方米左右。在这一点上,日本的户型面积,与我国目前 的需要不谋而合。日本集合住宅与中国房地产市场有很多共通之处,长期以来 坚持小面积、适用舒适的理念。日本对居住行为方式和家庭人口结构的研究, 使住宅设计,产品都是做到了非常精细的程度。日本集合式住宅和相应配套的 产品认定、性能评价以及住宅产业化的一系列措施均已达到较高水平,是我们 学习借鉴的楷模和典。 日本住宅发展及工业化情况 东京都厅.低层高密度型; 独户住宅比例最大,集合住宅次之。 东京住宅大多为低层.大多为100平米左右的独户,多层高层次之 日本住宅开发特点 住宅类型:独户住宅、集合住宅 建造特点:产业化高度发达 住宅设计:小巧紧凑,高效的 空间利用;外表朴素,在的 人性关怀;体型简单,强大的技术研发。

独户住宅 拥有完全意义的土地产权益 大众型: 典型的日本中产阶级住宅--2层 普遍90—100平米,层数1-3层 厅房尺度小;储藏空间多; 洗手间为干湿分离式设计,淋浴间较大,为全家共用,(主人房不设单独洗手间);公用洗 手间均较小; 豪华型: 富豪及明星等少数人士才拥有的豪宅 200平米以上,2-3层,4房以上。 底层为玄关、客厅、餐厅、厨房及和室,客厅 尺度较为一般,餐厅、厨房尺度均较大,而且 为开放式设计,底层各个空间相互贯通。 二层为睡卧区及家庭厅。有的房型在二层也设 厨房,专为2代人生活在同一个屋檐下而设计。

公寓住宅 此种类型公寓大多数是出租。出售为60年的使用权。 普遍60—90平米 四房一厅、三房一厅、两房一厅 因建地下室成本高,停车多采用地上停车 独立地面停车库;架空层停车库;地面露天停车场 有中央楼梯型、Side corridor型、Duplex型和Stack-On型 虽是外廊式的简单平面,却可演绎出丰富多彩变化的立面

日本公寓体系 在日本,用“2LDK”、“3LDK”、“4LDK”等形式来表示房间的格局 住宅发展商/制造商 日本全国拥有91处支店,9处研修所,13家工厂,38家建材超市,32加观光宾馆,另外,公司还拥有子公司及关联企业48家(战略合作); 日本第一个提出建筑工业化理念的住宅建筑企业。主要业务为:独户住宅、集合住宅、商业、酒店度假村等

比“大和”规模更大。除积水建屋外,还有积水化学等,在组装式祖宅领域,堪称日本第一; 坐落在京都府相乐郡木津町的研究所,是由30多个部门组 成的综合住宅技术研究机构。结构实验场、人工气象室、消音室能源实验室等的设计和装备具世界先进水平 商业地产开发商: 住友、三井、东急。。。建设企业:大成、长谷工。。。 独户住宅组装现场

大和的独户住宅组装现场: C型断面的钢柱; 斜撑钢龙骨墙,填充隔音材料,再封上木板即完成了分隔墙 集合住宅组装现场 集合住宅钢筋混凝图结构的施工—PC(预制混凝土)工法,后发展为H型钢与PC板 结合,称为HPC工法:把工厂生产的预制钢筋混 凝土 预制件运到现场组装。 多层:将预制板之间用高 高层:现浇与预制结合。 柱与预制梁、墙板结合; 卫生间采用整体卫浴,现场 施工人员少,效率高,施工 工序流畅。大楼上部结构施 工,下面可以进行外装和 装。 一体化设计,材质优良,工艺考究 门窗配件工艺考究,开启方式为手摇式平开,开启不费丝毫之力,开启角度也随心所欲

窗楣板与窗台板均与门窗的框料一体化加工而成 铝型材断面特别考虑防水构造:室外部分比室低约50,彻底阻隔水进入室

隔热保温性能优越铝型材均采用断热型,玻璃均为双层 2层以上临空界面的玻璃多采用夹丝安全玻

工业化程度高 日本是世界上率先在工厂里生产住宅的国家 目前新建住宅中,工业化占80% 几乎所有的建筑材料都是工厂按照国际标准生产的半成品或成品,建筑商只是买辆这些住宅构件,按照图纸组装。 日本公寓户型分析

住宅实用面积 77.32m2(含0.52m2行室) 阳台面积12.35m2 阳台面积15.60m2 凹室面积2.87m2 合计面积92.54m2 配置了屋顶阳台,使公寓也充满了独户住 宅的味道。 超大面宽,南北通透,采光良好。 户型方正,结构稳定,抗震能力好。 厨房与起居室相连,提高主妇工作乐趣 超大浴室,私密性良好。 厨房在户型中央,抽风照明设备先进,可以弥补户型中央采光及通风不足的问题。行室置。

门厅与走廊 日本户型与中国户型最大的不同在于房间与客厅的位置设计,日本人喜欢把房间放在门口,客厅放在整个户型的最里端。这样进门便是一条长长的走廊,直通客厅。这是日本户型与中国户型第一个不同。门厅一直保留有阶楼梯的习惯,虽然在公寓中这个设计已经被缩减象征性的5厘米。不过这样的设计看起来也不十分难看。

门厅 是最先迎接客人的地方.可以说门厅就是住宅的脸面。门厅的装饰在日本的独户住宅中非常突出,公寓等因为受空间大小的限制,在这方面不怎么过度装修 。它们共同的特点是都兼具收纳功能。比方说都配备有脱鞋的空间。 走廊 可以说是日本建筑的一大特点。只要不是非常狭小的空间,就一定会有走廊。走廊的作用是,隔开起居室、卧室、儿童房间,创造一个属于个人的私人空间。相当于家庭的主动脉,如果不细心配置,会浪费很空间,因此,走廊规划的好坏,直接影响日本对房间格局的评价 。

客厅 日本的客厅是一家之中最重要的位置,占据了整个户型朝向,采光最好的位置,一般占据了整个户型.全部的南向采光,也正因为如此,日本的的客厅有着中国客厅无法比拟的优势,大开间,采光优良。90平米的户型,客厅看起来非常大气。 充分利用其较宽的跨度,在开放的LD一角、设置一个漂 亮的吧台,加上射灯, 令人感觉极为惬意。

占据了全家所有的南向 采光,所以非常明亮,也是日本人 最长在的房间,吃饭娱 乐都在这个房间完成。 客厅特点是将客厅与餐厅合并,以此增大房间的面积。房间的大小一般为12㎡~20㎡,与餐厅合并后,可以让狭小空间有增大的感觉。 此外,由于起居室大多设有电视,需考虑家具的配套,外部光线的影响等因素,因此,近来出现了专门事先设计起居室布局供人参考的模式。

餐厅 日本的餐厅与厨房与客厅融为一体,占据着户型最好的南向位置,落地窗开阔,光线明亮。感觉非常宽敞,没有过多的折角,视野开阔,可以容纳多人就餐。在这样的环境下就餐心情也会舒畅一些,更多是享受一家人团聚就餐的过程,而不是纯粹意义上的吃饭。 餐厅是放松身心、一家团聚用餐的地方。为了能尽快上菜,一般就把厨房设在隔壁。如果要保持房间的独立性,可以用隔断将餐厅与厨房隔开,目前这种设计类型以成为主流 。这种类型是一种不占用空间的设计,主要是将独立的4人桌设置在房间中间,通过隔断与厨房隔开,便于配膳 。 日本把全家人共同使用的位置放在户型最主要的位置,把最大的面积,最大的面宽,最私密的位置,统统留给家人一起使用,这与中国户型府外府的设计理念完全不同,这样设计需要牺牲掉卧室的舒适性。 厨房 日本的厨房基本采用开放式,与客厅连为一体。这与日本饮食习惯有很大关系,日本习惯生吃凉拌,烹饪时候油烟少,且习惯冷食,我们通常在电视剧或者漫画里看到的便当,都是冷着吃的。加上日本人特殊的家庭结构,为照顾家庭主妇的工作热情,创造温馨的气氛,日本的厨房基本都是与客厅融为一体的。这是日本户型与中国户型的第二个不同。 厨房是为家人准备早、午、晚三餐饭菜的场所,与家人的健康息息相关,因此,要营造的较为舒适。因为没有哪个家庭主妇愿意在混乱不堪的厨房中做饭 ,从朝向上来说,朝东易于接受,可以让人心情舒畅,便于工作 。从类型上来说分为一列型、L型、隔断型、吧台厨房。还有目前大受欢迎的爱尔兰型 。所谓好的厨房,是指工作距离短、并且非常方便操作的厨房。狭小空间也可以规划为U型,这样只需转动身体就可以完成操作,不易产生疲劳 。 既注重功能又注重 装修,并 且有足够的作业空间 这个操作台就是日本的厨 房,别看只有一操作台,相对比中国许 多90平米户型的厨房都实用 很多。等一下会具体分解。 厨房是家庭主妇主要的工作地点 随着对于主妇越来越重视,厨房在日本户型中的重要性越来越高

厨房是日本家庭重要的组成部分,甚至可以是家庭的中心,是一家人沟通交流的地方,也是幸福敢的核心所在。日本的厨房几乎都是开放式的,人性化的设计非常符合日本人的生活习惯。增加家人之间的沟通交流。一个厨房的好坏,是日本人买房的重要标准,也是日本户型中少数几个改造几乎不会移动的位置 厨房设施的好坏是日本公寓重要的考核标准 浴室、卫生间、洗漱间 日本清洁功能区划分详细,与公共休息区的融为一体刚好相反,浴室、卫生间、洗漱间都独立设置,尤其是卫生间与浴室洗漱间之间往往没有门联通,是完全意义上两个不同的分区。这是日本户型与中国户型的第三个不同。 浴室对日本人来说是极为重要的,日本人有每天洗澡的习惯。仅将其设计成为一个单纯的洗浴功能场所远远不够的。要求浴缸有气泡功能、喷雾功能、看电视功能,在性能方面要求浴室具备暖气、换气、干燥等多项功能 。以往公寓采用的系统浴室,现在已经过时了,日本对浴室的要求越来越高,要求浴室的设备能给人一种颇为时尚的感觉,这也是日本选择住宅的一项重要指标。 卫生间,从面积上说,大多为1.8㎡左右,基本上够大了。受欢迎的座便器大多为免治座便器、加热座便器。我们卫生间的装修大多采用瓷砖装饰地板和墙面,目的是为了方便用水进行清洗,日本装修