内部控制系统评价定量分析的数学模型

- 格式:pdf

- 大小:275.23 KB

- 文档页数:10

事业单位内部监控风险评估报告风险评估报告单位领导:依据财政部《行政事业单位内部监控规范(试行)》和单位《内部监控实施方法》关于规定,我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下:一、风险评估活动组织状况(一)工作机制本次风险评估活动,是在单位内部监控工作领导小组的领导下,由财务科具体组织实施的。

为履行工作,经单位领导同意,财务科从办公室、人事科、监察室抽调相关工作人员组建内部监控风险评估小组,专门从事此次风险评估活动。

(二)风险评估范围1、本次风险评估所涉及的业务范围分为:单位层面风险和业务活动层面风险。

①单位层面风险主要包括以下三个方面:组织架构风险:单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部监控管理机制不健全等状况致使的风险;经济决策风险:单位经济活动决策机制不科学,决策程序不合理或未执行致使的风险;人力资源风险:单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等致使的风险。

②业务活动层面风险。

本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、xx项目管理风险、协议管理风险以及其他风险。

2、本次风险评估所涉及的部门范围主责部门:内部监控工作领导小组。

协作部门:财务科、办公室、人事科、监察室等相关部门。

(三)风险评估的程序和方法1、风险评估程序本次风险评估活动,风险评估小组先争论制定了风险评估工作方案,明确风险评估的目标和任务;其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会,对风险评估活动做出了动员和支配,要求各科室先进行自查,查找风险点,争论整改措施,向风险评估小组汇报自查状况;再次,风险评估领导小组依据各科室的自查状况,选择关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查,对其他科室也进行了快速检查;最后,依据各科室自查状况和现场检查的工作底稿和收集到的资料文件资料,进行风险分析,组织编写风险评估报告。

2、风险评估方法本次风险评估活动,采纳了风险清单法、资料文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组争论和访谈等方法以识别风险;采纳了概率分析法、情景分析法和风险坐标图法以分析风险。

内部控制系统评价定量分析的数学模型随着企业规模的扩大和风险的增加,内部控制系统的评价变得越来越重要。

为了对内部控制系统进行全面、准确的评价,需要借助数学模型来进行定量分析。

本文将介绍内部控制系统评价定量分析的数学模型,并探讨其应用。

一、概述内部控制是指企业为实现经营目标,确保资产的安全、准确记录交易、遵循法规、规范业务流程等各类控制措施的总称。

内部控制系统评价的目的是评估企业内部控制体系的有效性和可行性,为企业管理者提供改进措施。

二、数学模型1. 贝叶斯网络模型贝叶斯网络模型是一种概率图模型,通过描述事物间的相互关系,分析因果关系的强弱,从而评估内部控制系统的有效性。

通过建立各个控制点的贝叶斯网络模型,可以量化各项控制措施对于风险的影响程度,并计算出整体的风险水平。

2. 层次分析模型层次分析模型是一种定量分析方法,通过对内部控制系统的各个要素进行分层次的两两比较和权重分配,来评估内部控制系统的整体性能。

通过构建层次分析模型,可以确定内部控制系统各项要素的重要性,并为改进措施的制定提供数学依据。

3. 控制链模型控制链模型是通过描述内部控制系统中控制要素的依赖关系,评估控制链的强弱程度。

通过量化各个控制要素的控制力度和被控制程度,可以评估控制链的可靠性和有效性,为内部控制系统的改进提供指导。

三、应用案例以某企业的采购管理为例,应用数学模型评价内部控制系统的有效性。

1. 建立贝叶斯网络模型根据采购管理的各项控制措施,建立贝叶斯网络模型,包括供应商审核、采购订单审核、收货检验等多个节点。

通过概率计算和条件推理,评估各个节点的风险水平,并计算出整体的风险水平。

2. 构建层次分析模型将采购管理的各个要素进行层次化比较和权重分配,包括采购流程、内部审核、采购人员素质等。

通过计算各个要素的权重,评估内部控制系统的整体性能,并为改进提供决策支持。

3. 评估控制链的可靠性通过分析采购管理的各个控制要素之间的依赖关系,量化控制链的可靠性。

中文文献吴水澎,邵贤弟,陈汉文((2000)从控制论原理出发,较早研究了COSO报告对构建我国企业内部控制综合框架的启发和借鉴意义,其中提到国外企业内部控制评价新趋势,即“控制自我评估”(CSA) 。

刘明辉,张宜霞((2002)借鉴了契约理论和经典经济学理论,对企业内部控制的性质和内涵作了一定的探讨,认为内部控制测评后仍存在很大的风险。

邓春华((2003)从新制度经济学、博弈论和信息经济学等角度出发,探讨了经济学对企业内部控制理论的影响和借鉴作用。

朱荣恩,应唯,袁敏(2003)引用了Mc Gladrey &Pullen会计师事务所和KPMG 会计师事务所发布的两份报告中新的观点,美国内部控制的评价研究对我国内部控制评价研究有很大的启示和借鉴,我国应明确内部控制评价的内容,建立统一科学的评价标准。

王立勇,张秋生(2004)认为目前忽视了面向管理由内部审计实施的评价,这种评价在我国现阶段意义尤为重大,并以此为立足点对管理方面评价中主体定位问题加以研究,指出内部审计是内部控制评价主体,并受审计委员会委托保持独立性和权威性。

不过目前普遍认为内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、皆在实现控制目标的过程。

①朱荣恩,应唯,吴承刚,邓福贤(2004)讨论了健全完善的内部控制制度对财务报告信息失真的预防作用,并采用问卷调查方法,对八个内部会计控制方法在我国企业实务中的应用效果进行了初步研究。

发现目前我国内部会计控制没有得盈有效执行,并提出了完善建议。

②文胜泽(2007)从管理学和经济学地角度论述了构建内部控制评价指标体系的基础理论,提出信息经济学与委托代理理论、利益相关者理论、制度变迁理论、科斯理论、控制理论等十种理论,使得内部控制评价的基础理论不仅仅局限于审计和公司治理领域,而扩展到了整个经济学和管理学领域,对内部控制评价的性质做了更深入的论释。

③张宜霞(2007)认为由于需求的差异以及自身专业领域的限制,人们赋予了“企业内部控制”不同的范围和性质,这既导致了理论上的混乱和实务上的偏差,又忽略了内部控制系统整体内在的联系和一致性。

有学者主张运用经济学资产专用性和信息不对称理论,明确公允价值是资产专用价值和市场价值的有机统一。

按专用性水平将资产分为三类:通用性、低度专用性和高度专用性。

通用性资产采用层级1报告公允价值,低度专用性资产采用层级2报告公允价值,且此两类资产形成以市场为导向的报价体系,高度专用性资产采用层级3报告公允价值,形成以报告主体为导向的报价体系。

虽然资产专用度高,受市场影响不大,但其价值由报告主体来决定,仍会产生我们上述所议的管理操纵问题,所以,为从根本上解决问题,还是应加强公司的治理机制。

四、政策建议(一尽早出台公允价值计量的指导性细则我国当前尚未建立完善的公允价值计量准则,对公允价值确认、计量的要求及方法只是散落在各个具体准则之中,缺乏公允价值计量的统一框架。

因此,有必要根据我国现有市场特征对公允价值计量制定相关的会计处理规定,并提供详尽的操作性指导。

2012年5月财政部发布的《企业会计准则第×号——公允价值计量(征求意见稿》,对有效规范公允价值信息披露,提高披露质量具有非常重要的意义,因此,应尽快实施该准则,以适应理论界和实务界的需要。

(二完善公司治理机制有研究证实公司治理对层级信息的相关性有重要影响,在层级3中表现尤为明显。

因此通过合理和有效的公司治理监管来协调内部和外部人员的利益冲突,为公允价值的估值创造一个公平公正的环境基础和制度基础。

另外,还需注意加强公司管理层、会计从业人员的职业道德教育和技能水平的提高,以保障公允价值计量的客观性和估值过程的公平与恰当。

参考文献:[1]W.B.Thomas,Han Yi.Value Relevance of FAS No.157 Fair Value Hierarchy Information and the Impact of Corporate Governance Mchanisms [J].The Accounting Review,2010,(85.[2]张曾莲,雷崇信.金融危机下的公允价值计量研究—基于金融危机前后金融类上市公司公允价值项目的统计分析[J].武汉理工大学学报, 2011(04.作者单位:中南财经政法大学会计学院内部控制评价:国内外文献综述◎文/谢元萌摘要:内部控制评价,是企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价,形成评价结论,出具评价报告的过程。

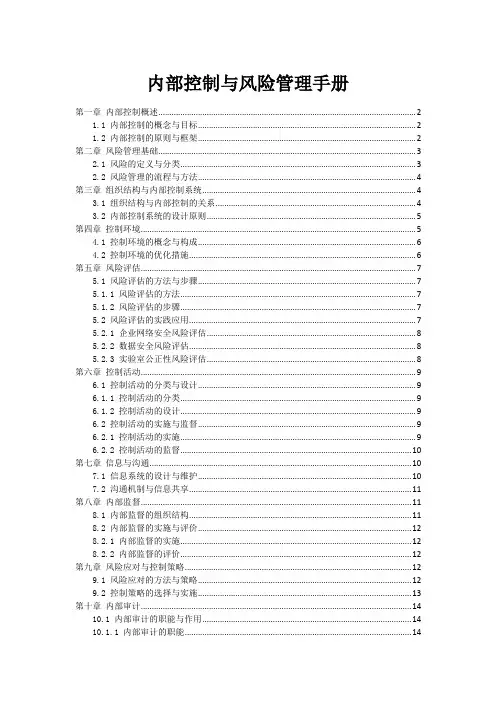

内部控制与风险管理手册第一章内部控制概述 (2)1.1 内部控制的概念与目标 (2)1.2 内部控制的原则与框架 (2)第二章风险管理基础 (3)2.1 风险的定义与分类 (3)2.2 风险管理的流程与方法 (4)第三章组织结构与内部控制系统 (4)3.1 组织结构与内部控制的关系 (4)3.2 内部控制系统的设计原则 (5)第四章控制环境 (5)4.1 控制环境的概念与构成 (6)4.2 控制环境的优化措施 (6)第五章风险评估 (7)5.1 风险评估的方法与步骤 (7)5.1.1 风险评估的方法 (7)5.1.2 风险评估的步骤 (7)5.2 风险评估的实践应用 (7)5.2.1 企业网络安全风险评估 (8)5.2.2 数据安全风险评估 (8)5.2.3 实验室公正性风险评估 (8)第六章控制活动 (9)6.1 控制活动的分类与设计 (9)6.1.1 控制活动的分类 (9)6.1.2 控制活动的设计 (9)6.2 控制活动的实施与监督 (9)6.2.1 控制活动的实施 (9)6.2.2 控制活动的监督 (10)第七章信息与沟通 (10)7.1 信息系统的设计与维护 (10)7.2 沟通机制与信息共享 (11)第八章内部监督 (11)8.1 内部监督的组织结构 (11)8.2 内部监督的实施与评价 (12)8.2.1 内部监督的实施 (12)8.2.2 内部监督的评价 (12)第九章风险应对与控制策略 (12)9.1 风险应对的方法与策略 (12)9.2 控制策略的选择与实施 (13)第十章内部审计 (14)10.1 内部审计的职能与作用 (14)10.1.1 内部审计的职能 (14)10.1.2 内部审计的作用 (14)10.2 内部审计的程序与方法 (14)10.2.1 内部审计的程序 (14)10.2.2 内部审计的方法 (15)第十一章法律法规与合规管理 (15)11.1 法律法规对内部控制的要求 (15)11.2 合规管理的实践与挑战 (16)第十二章内部控制与风险管理的持续改进 (16)12.1 内部控制与风险管理的评估与反馈 (17)12.2 持续改进的措施与策略 (17)第一章内部控制概述1.1 内部控制的概念与目标内部控制,作为一种管理活动,存在于组织的管理过程中,旨在通过制定和实施一系列控制措施,合理保证组织的目标得以实现。

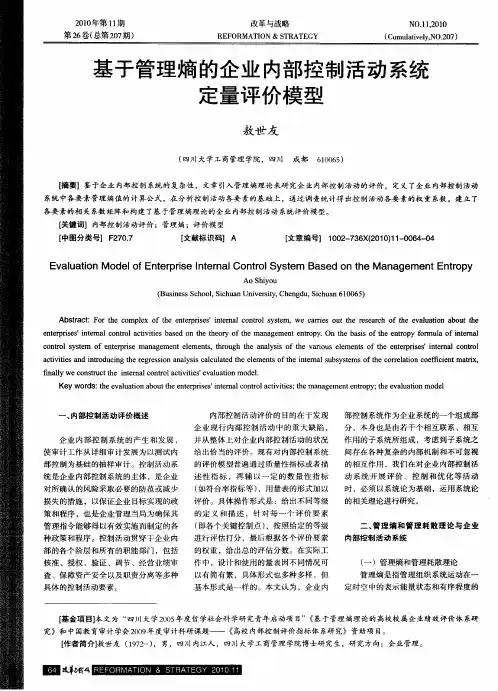

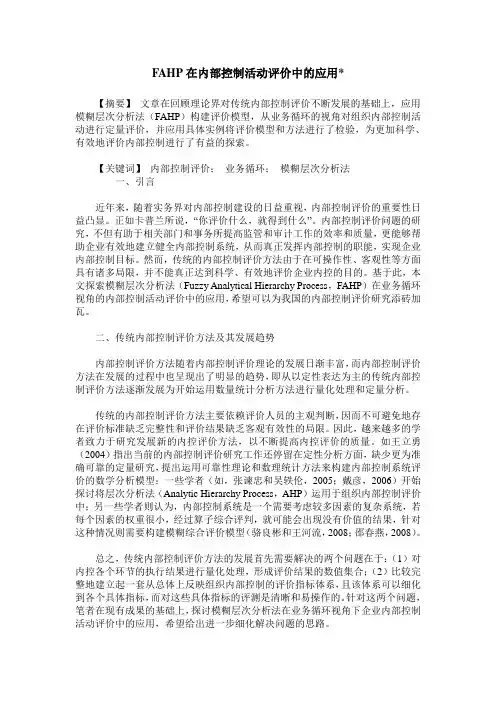

FAHP在内部控制活动评价中的应用*【摘要】文章在回顾理论界对传统内部控制评价不断发展的基础上,应用模糊层次分析法(FAHP)构建评价模型,从业务循环的视角对组织内部控制活动进行定量评价,并应用具体实例将评价模型和方法进行了检验,为更加科学、有效地评价内部控制进行了有益的探索。

【关键词】内部控制评价;业务循环;模糊层次分析法一、引言近年来,随着实务界对内部控制建设的日益重视,内部控制评价的重要性日益凸显。

正如卡普兰所说,“你评价什么,就得到什么”。

内部控制评价问题的研究,不但有助于相关部门和事务所提高监管和审计工作的效率和质量,更能够帮助企业有效地建立健全内部控制系统,从而真正发挥内部控制的职能,实现企业内部控制目标。

然而,传统的内部控制评价方法由于在可操作性、客观性等方面具有诸多局限,并不能真正达到科学、有效地评价企业内控的目的。

基于此,本文探索模糊层次分析法(Fuzzy Analytical Hierarchy Process,FAHP)在业务循环视角的内部控制活动评价中的应用,希望可以为我国的内部控制评价研究添砖加瓦。

二、传统内部控制评价方法及其发展趋势内部控制评价方法随着内部控制评价理论的发展日渐丰富,而内部控制评价方法在发展的过程中也呈现出了明显的趋势,即从以定性表达为主的传统内部控制评价方法逐渐发展为开始运用数量统计分析方法进行量化处理和定量分析。

传统的内部控制评价方法主要依赖评价人员的主观判断,因而不可避免地存在评价标准缺乏完整性和评价结果缺乏客观有效性的局限。

因此,越来越多的学者致力于研究发展新的内控评价方法,以不断提高内控评价的质量。

如王立勇(2004)指出当前的内部控制评价研究工作还停留在定性分析方面,缺少更为准确可靠的定量研究,提出运用可靠性理论和数理统计方法来构建内部控制系统评价的数学分析模型;一些学者(如,张谏忠和吴轶伦,2005;戴彦,2006)开始探讨将层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)运用于组织内部控制评价中;另一些学者则认为,内部控制系统是一个需要考虑较多因素的复杂系统,若每个因素的权重很小,经过算子综合评判,就可能会出现没有价值的结果,针对这种情况则需要构建模糊综合评价模型(骆良彬和王河流,2008;邵春燕,2008)。

关于企业内部控制有效性评价的几点思考作者:王晶来源:《现代经济信息》 2018年第8期一、当前企业内部控制评价的方法对企业进行的内部控制活动有没有达到目标的评价就是评价企业内控的有效性,倘若开展内部控制活动后,评估的相关目标风险降低了,那么内部控制就是有效的,反之,则无效。

定性分析和定量分析是评价内部控制有效性的两种方法,首先通过定性分析来把握内部控制的方向,并构建框架,然后在此基础上运用定量分析来深入探究。

定性分析和定量分析两种分析方法的结合,企业内部控制的有效性结果更加准确。

( 一) 定性分析方法定性分析方法主要有详细评价法和风险基础法,下面一一进行介绍:第一,详细法。

以国际通用的内部控制框架为标准,首先将需要评价的对象按其标准进行一一对照,这样能够知道内部控制的要素够不够,设计是否合理,接着对内部控制程序进行检测,查出漏洞,根据测试出的结果撰写报告,评估发现的要素来实现对目标风险的控制,以此来对内部控制的有效性进行评价。

从理论与实践的视角来看,一定程度上来说,详细评价法是有合理性的,并且可以帮助评价内部控制。

详细评价法不需要考虑框架问题,并且全面地说明了企业内部控制应该具有的各项要素,然而详细评价法有一个很大的缺陷,那就是如何根据企业运营的特点来策划内部控制。

可以说,详细评价法是一种机械式的单一的方法,但是每个企业都有不一样的特点,用此方法得出来的结果很可能有很大的偏差,并且成本高,效率低。

第二,风险基础法。

由于详细法存在一定的不足,因此企业在实际评价内部控制有效性时,通常更偏向于选择风险基础法。

风险基础评价法与详细法恰好相反,先评估风险再到企业的控制。

风险基础法首先全面评估企业面临的风险,然后检查企业有没有相应的内部控制措施,评价内部控制制度的合理性以及行为措施的普及性等等。

接着整理出内部控制有效运行的证据,对内部控制的不足进行评估,最后得出结论。

需要说明的是,每一个企业有着不一样的目标,面临的内部控制风险和关注点也不一样,因此运用风险基础法需要根据企业的不同状况来详细评价,要求具有较高的专业技能。

内部控制评价体系

内部控制评价体系

在对现在内部控制量化评价体系研究现状分析的基础上,重点探讨了量化研究的优势,通过建立三维立体框架模型并使用矩阵和向量对三维立体框架模型进行了定量的原理的描述,说明了该模型既具有测量企业内部控制效果的作用,还具有对不同类别的项目的适用性进行检测的作用.企业内部控制的评价一直以审计单位的文X性的定性评价为主,在实施中存在一定的局限性和不足.使用建立数学模型的方式探讨评价内部控制的三维立体框架体系,提出企业内部控制评价量化的方法,为完善企业内部控制评价提供新的思路.

关键词

内部控制;三维立体框架;向量;适应度

引言

针对企业的内部控制评价方法的理论研究在一定程度上存在效率较低,结果较差的问题,越来越多的学者认识到了内部控制评价量化研究的重要意义.韩传模,汪士果(XXXX)在使用三维结构解析企业内部控制系统基础上,建立了基于风险导向示意结构的递阶层次指标体系,引进了系统工程法.唐立新(XXXX)在在此之中提出了对内部控制量化的百分制评价方法,X翠琳(XXXX)提出了使用对偶。

全国中文核心期刊·财会月刊□一、提出问题随着会计舞弊事件的接连发生,很多学者、企业的管理者已经意识到内部控制存在缺陷,于是提出各种提高内部控制有效性的手段和方法,比如内部控制监控。

但不管企业具体采取的是什么措施,想使内部控制有效性提升,必定要增加内部控制的投入。

为了提高内部控制的整体有效性,管理者需要决策将这些投入投在哪里,投入多少。

所以,本文从“流程”的角度出发,将增加的内部控制投资细分到流程中。

内部控制系统内嵌于企业复杂组织机构和繁杂的日常业务流程,受瞬息万变的外部风险因素影响以及内部经济资源约束,各因素间相互作用、相互影响,是一个开放、动态的复杂系统(韩传模和汪士果,2009)。

王立勇(2004)探讨了如何运用可靠性理论提高内部控制系统设计和评价的效果。

采用可靠性理论及数理统计方法来构建内部控制系统评价定量分析的数学模型,评述企业管理层在内部控制系统设计和评价时,应根据企业业务流程图设计内部控制系统的可靠性框图。

流程是整合资源的企业活动,而内部控制在流程和组织两个层面对企业的绩效产生影响,流程绩效决定了组织绩效。

对企业而言,企业的业务流程能否正确执行是企业价值实现的关键,而内部控制的主要作用是确保业务流程的准确执行,从而最终保证会计报表的准确性。

为了增加业务流程的可靠性,势必要增加内部控制的投资,但也并不是内部控制措施越严密越好、投资越多越好。

从应用经济学的边际效用递减原理可知,随着对内部控制投资的增加,内部控制效果以递减的速度增大,当到达一定程度后,内部控制投入的增加会影响企业的整体效用。

因此,本文主要应用经济学的研究方法,通过对业务流程可靠性的分析,期望能为企业针对内部控制欠佳是否增加投资及增加多少投资才能使企业效用最大化的问题提供解决方法。

二、建立模型和提出假设本文定义的流程可靠性由流程的潜在风险和流程的脆弱性来描述。

其中“流程的脆弱性”一词主要借鉴了信息安全的相关定义。

流程i的可靠性用r i来表示(其中:i=1,2,…,n),它是指流程正确无误执行的概率。

第二章自动控制系统的数学模型本章要点系统的数学模型是对系统进行定量分析的基础和出发点。

本章主要介绍从微分方程、传递函数和系统框图去建立自动控制系统的数学模型。

内容包括系统微分方程的建立步骤、传递函数的定义与性质、系统框图的建立、等效变换及化简、系统各种传递函数的求取以及典型环节的数学模型。

为了对自动控制系统性能进行深入的分析和设计,须定量计算系统的动、静态性能指标。

而要完成此项任务,就必须掌握其变化规律,用一个反映其运动状态的数学表达式描述系统的动态过程。

这种描述系统各变量之间关系的数学表达式称为系统的数学模型。

系统数学模型的建立主要有解析法和实验法。

解析法是从系统元件所遵循的一些基本规律出发去推导系统的数学模型。

如果不了解系统的结构和运动规律,则应采用实验法建立数学模型,即在系统的输入端加上测试信号,在根据测试出的输出响应信号建立其数学模型。

系统的数学模型有多种,经典控制理论中常用的数学模型有:微分方程(时域数学模型)、传递函数(复域数学模型)、频率特性(频域数学模型)和动态结构图(几何模型)。

第一节系统的微分方程微分方程是描述系统的输入量和输出量之间关系最直接的方法。

当系统的输入量和输出量都是时间t的函数时,其微分方程可以确切描述系统的运动过程。

一、系统微分方程的建立步骤1.根据系统的组成结构、工作原理和运动规律,确定系统的输入量和输出量。

2.从输入端开始,根据各环节所遵循的运动规律,依次列写微分方程。

联立方程,消去中间变量,求取一个只包含系统输入量和输出量的微分方程。

3.将方程整理成标准形式。

即把含输出量的各项放在方程的左边,把含输入量的各项放在方程的右边,方程两边各导数按降幂排列,并将有关系数化为具有一定物理意义的表示形式,如时间常数等。

二、举例说明例2-1求图2-1所示RC网络的微分方程。

解:由图可知,输入量为u i(t) , 输出量为u o(t) ,根据电路遵循的基尔霍夫电压定律,有dtt du Ct i t u R t i t u o o i )()()()()(=+=消去上式中的中间变量i(t) ,得)()()(t u dtt du RCt u o o i += 整理得 ()()()o o i du t RCu t u t dt+= 例2-2 求直流电动机的微分方程。

关键词:公立医院;内部控制;评价指标体系引言2012年,为了规范行政事业单位内部控制,财政部出台《行政事业单位内部控制规范(试行)》,该规定于2014年正式试行。

2015年,财政部进一步印发《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》,明确了行政事业内部控制建设的目标与任务。

2016年,财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》,决定以量化评价为导向,开展单位内部控制基础性评价工作。

2019年,财政部内控委会议进一步要求各单位应当抓好内控制度完善和内控执行等一系列重点工作,推动内控工作从“立规矩”向“见成效”转变。

可见,行政事业单位内部控制建设一直是政府关注的重点问题。

因此,有效实施内部控制规范,是公立医院的重要任务。

一、国外相关文献综述国外内部控制研究多以企业为研究对象,针对非营利组织的研究很少。

针对医院内部控制体系,西方研究最具代表性的是美国医院内部控制管理模式。

美国医疗机构联合评审委员会(JCAHO)推荐每家评审合格的医院在利用JCAHO公布的最频繁发生的警戒事件信息进行前瞻性风险评估时使用FMEA模式。

TonyCapullo(2004)列举出公立医院内部控制过程中需要监督检查的38项问题,其建议公立医院在内部控制体系建设过程中可以通过比对该38项注意点进行查漏补缺,不断完善。

JuleneBrown(2011)提出内部控制的目的在于让正确的人在正确的位置上做正确的事,其认为公立医院可以根据美国相关监管部门(简称OIG)官网列举的20多项高风险点进行内部控制,针对关键风险制定解决措施。

PriscillaBurnaby (2011)提出为了完善内部控制体系,可以在医院内部建立ERM系统,并将COSO五要素以及SOX404法案融入其中,进而选择以医疗救助为试点研究建设全医院范围的ERM系统。

AnnettePridgen(2012)实证对比发现拥有审计委员会并聘请四大会计师事务所的医院的内部控制质量会更高,并且SOX方案的颁布显著地改善了医院的内部控制水平。

企业内部控制体系建立与实施手册第1章企业内部控制概述 (4)1.1 内部控制的基本概念 (4)1.2 内部控制的目标与原则 (4)1.3 内部控制体系的基本构成 (5)第2章内部控制环境建设 (5)2.1 管理层的态度与基调 (5)2.2 企业文化与价值观 (5)2.3 组织结构 (6)2.4 员工素质与培训 (6)第3章风险评估与管理 (6)3.1 风险识别 (6)3.1.1 风险分类 (6)3.1.2 风险识别方法 (6)3.2 风险分析与评估 (7)3.2.1 风险分析 (7)3.2.2 风险评估 (7)3.3 风险应对策略 (7)3.3.1 风险规避 (7)3.3.2 风险降低 (7)3.3.3 风险分担 (7)3.3.4 风险接受 (7)3.4 风险管理信息系统 (7)3.4.1 系统功能 (8)3.4.2 系统实施与维护 (8)第4章控制活动设计 (8)4.1 业务流程分析 (8)4.2 控制活动类型与选择 (8)4.3 控制活动实施 (8)4.4 关键控制点识别与评估 (9)第5章信息与沟通 (9)5.1 信息系统的构建与维护 (9)5.1.1 保证信息系统架构的合理性、完整性和安全性,满足企业发展战略和业务需求。

(9)5.1.2 制定信息系统建设规划,明确系统建设的目标、内容、进度和投资预算。

(9)5.1.3 建立健全信息系统管理制度,规范信息系统规划、设计、开发、运行、维护等环节。

(9)5.1.4 强化信息系统安全防护,采取技术和管理措施,防范信息泄露、篡改和破坏。

95.1.5 定期对信息系统进行评估和优化,保证系统功能、可靠性和安全性。

(9)5.2 信息传递与沟通机制 (9)5.2.1 明确信息传递与沟通的责任主体、内容、方式和频率。

(10)5.2.2 建立内部报告制度,规范报告的格式、内容和提交时间。

(10)5.2.3 利用信息技术手段,提高信息传递与沟通的效率,如企业邮箱、即时通讯工具等。