人教版九年级历史下册第5单元《第10课苏联的改革和解体》教案

- 格式:doc

- 大小:538.00 KB

- 文档页数:6

第10课《苏联的改革与解体》教案一、课标要求:①了解赫鲁晓夫改革的原因、内容和结果;②知道戈尔巴乔夫改革的概况;③知道“八一九”事件,掌握苏联解体的时间,简析苏联解体的原因及历史启示;④认识社会主义建设探索的艰难。

二、教学目标:1.知识与能力:通过本课的学习,使学生了解苏联社会主义建设中的探索与曲折。

掌握赫鲁晓夫改革,戈尔巴乔夫改革,“八一九事件”及苏联解体。

2.过程与方法:通过引导学生分析赫鲁晓夫改革的成败,分析戈尔巴乔夫改革激化苏联社会的各种矛盾,直接导致苏联的解体,使学生了解他们的改革对苏联发展产生的重大影响。

使学生认识社会主义的发展不是一帆风顺的,是有曲折的。

3.情感态度与价值观:结合政治学科和中国现代史的相关知识,比较苏联和中国社会主义建设的经验教训,进一步认识中国特色社会主义道路的意义,初步锻炼学科综合能力。

三、学情分析:本课讲述了战后苏联对社会主义道路的探索,历史事件虽然较少,但是内部关系纷繁复杂。

学生难以理解,需教师结合20世纪二三十年代苏联对社会主义道路的探索,引导学生客观评价斯大林模式,正确认识苏联解体的原因。

四、教学重点重点:1.赫鲁晓夫改革。

赫鲁晓夫执政时期,针对斯大林时期存在的一些弊端,在经济和政治方面采取了一些改革措施,这在一定程度上冲击了斯大林模式,但改革是浅层次的,没有突破斯大林模式的基本框架,也没有形成系统的改革理论,政策的调整和改革措施的选择带有很大的盲目性和随意性,赫鲁晓夫的个人意志起着重要作用。

所以,改革最终是失败了,也迫使赫鲁晓夫下台。

重点:2.苏联的解体。

苏联解体是世界历史上的重大事件,它结束了曾在战后45年间主导国际政治的两极格局,苏联解体也说明社会主义遭遇挫折,但这只是苏联这种模式的失败,而不是整个社会主义制度的失败。

五、教学难点难点:苏联解体的原因。

苏联解体是多种原因综合作用的结果:第一,制度性因素;第二,领导人因素;第三,民族问题因素;第四,阿富汗战争因素。

新人教版九年级历史下册第10课《苏联的改革与解体》教学设计一. 教材分析苏联的改革与解体是新课改后加入的历史教材内容,主要介绍了苏联在20世纪中叶的历史变迁。

本课将向学生展示苏联改革与解体的过程,帮助学生了解苏联历史的发展脉络,认识苏联解体的历史意义。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的历史知识储备,但对于苏联改革与解体这一复杂的历史事件可能还存在着一些认知上的困惑。

因此,在教学过程中,需要教师引导学生从多角度、多方位去分析、理解这一历史事件。

三. 教学目标1.知识与技能:使学生了解苏联改革与解体的过程,认识苏联解体的历史意义。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,培养学生分析历史事件的能力。

3.情感态度与价值观:使学生认识到改革是社会发展的重要动力,理解社会主义事业发展的曲折性,培养学生的历史责任感。

四. 教学重难点1.苏联改革的原因和过程。

2.苏联解体的原因和过程。

3.苏联改革与解体对世界格局的影响。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置相关的历史情境,让学生更好地体验历史事件。

2.问题驱动法:教师提出问题,引导学生思考和探讨,激发学生的学习兴趣。

3.案例分析法:通过分析具体的改革案例,使学生更深入地理解改革的过程和影响。

六. 教学准备1.教师准备:教师需要对苏联改革与解体的历史背景、过程、影响等方面有深入的了解。

2.学生准备:学生需要预习相关的历史知识,了解苏联改革与解体的基本概念。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示苏联改革与解体的历史图片,引导学生回顾已学过的历史知识,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师简要介绍苏联改革与解体的过程,让学生对这一历史事件有一个整体的认识。

3.操练(15分钟)教师提出问题,引导学生思考和探讨苏联改革与解体的原因和影响。

学生分小组进行讨论,分享自己的观点。

4.巩固(5分钟)教师对学生的讨论进行点评,总结苏联改革与解体的主要原因和影响,帮助学生巩固所学知识。

《苏联的改革与解体》教案【教学目标】1.知识与技能①了解苏联社会主义建设中的探索与曲折。

②掌握赫鲁晓夫改革,戈尔巴乔夫改革,③“八一九事件”及苏联解体等知识点。

2.过程与方法①指导学生阅读教材和参考资料,从中发现问题,然后在独立思考的基础上展开讨论,找到问题的答案,使学生掌握获取知识的途径和历史学习的基本方法。

②结合政治学科和中国现代史的相关知识,比较苏联和中国社会主义建设的经验教训,进一步认识中国特色社会主义道路的意义,初步锻炼学科综合能力。

3.情感态度和价值观①通过对苏联解体原因的分析,使学生认识到,对帝国主义和敌对势力的“和平演变”战略,必须保持高度警惕。

②通过历史与现实的比较分析,使学生认识到社会主义的发展是一个复杂、曲折的过程,并使学生进一步认识和理解中国共产党的社会主义初级阶段基本路线的理论和实践的重大意义,从而使学生的爱国热情转化为自信、自强、奋发创新的动力。

【教学重点】戈尔巴乔夫的改革及其影响。

【教学难点】苏联改革失败的原因和苏联解体的原因。

【教学方法】合作、探究、交流【课前准备】多媒体课件、相关视频【课时安排】1课时【教学过程】一、激趣导入1991年12月25日晚,戈尔巴乔夫发表电视讲话,宣布辞去苏联总统职务。

同时飘扬在克里姆林宫上空的苏联国旗——镰刀锤子红旗徐徐降下,代之而起的是白、蓝、红三色的俄罗斯国旗。

至此,存在了约七十年之久的世界上第一个社会主义国家苏联,最终解体。

这一事件震惊了世界。

那么,苏联为什么会解体呢?让我们一起去了解苏联,探寻问题的答案吧!二、新课学习(一)赫鲁晓夫改革1.斯大林逝世,赫鲁晓夫担任苏联领导人(>>>PPT播放斯大林遗体和赫鲁晓夫头像)留下了世界一流的军事强国和政治大国的辉煌,也留下了制约苏联进一步发展的政治经济桎梏。

2.二十大(PPT播放赫鲁晓夫二十大发言图片)1956年2月25日在苏共“20大”上,赫鲁晓夫作了反斯大林的《关于个人崇拜及其后果》的秘密报告,揭露斯大林在大清洗中的暴行,掀开世界范围的“去斯大林化”运动,结束了高度集权的斯大林时代,停止了苏联国内的大规模政治镇压。

新人教版九年级历史下册第10课《苏联改革与解体》教学设计一. 教材分析苏联改革与解体是新时期我国九年级历史下册的一课。

本课主要内容是讲述苏联在20世纪80年代进行的改革以及最终导致苏联解体的过程。

教材通过介绍戈尔巴乔夫的改革、政治体制的演变以及苏联各加盟共和国独立等事件,使学生了解苏联解体的历史背景和过程。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对苏联的历史有一定的了解。

但是,对于苏联解体的具体过程和原因,学生可能还比较陌生。

因此,在教学过程中,需要引导学生从宏观和微观的角度去分析苏联解体的原因和过程,帮助学生建立完整的历史概念。

三. 教学目标1.知识与技能:了解苏联在20世纪80年代进行的改革,认识苏联解体的过程及其影响。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,分析苏联解体的原因,提高学生分析历史问题的能力。

3.情感态度与价值观:认识苏联解体对国际社会主义运动产生的影响,理解我国坚持社会主义道路的重要性。

四. 教学重难点1.教学重点:苏联在20世纪80年代的改革,苏联解体的过程。

2.教学难点:苏联解体的原因,苏联解体对国际社会主义运动的影响。

五. 教学方法1.情境教学法:通过展示历史事件的相关图片、视频等,引导学生进入历史情境,增强学生的直观感受。

2.自主学习法:引导学生自主阅读教材,概括苏联改革与解体的主要内容。

3.合作探讨法:学生分组讨论,分析苏联解体的原因,培养学生团队合作的精神。

六. 教学准备1.教材:新人教版九年级历史下册。

2.课件:相关历史事件的照片、视频等。

3.教学用具:黑板、粉笔。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示苏联国旗逐渐降下的动画,引导学生进入历史情境,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)学生自主阅读教材,概括苏联改革与解体的主要内容。

教师通过课件呈现苏联改革的重要事件,如赫鲁晓夫的改革、勃列日涅夫的改革、戈尔巴乔夫的改革等。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,分析苏联解体的原因。

第10课苏联的改革与解体【教学目标】1.知识与能力通过本课的学习,使学生了解苏联社会主义建设中的探索与曲折。

掌握赫鲁晓夫改革,戈尔巴乔夫改革,“八一九事件”及苏联解体等。

2.过程与方法通过引导学生分析赫鲁晓夫改革的成败,分析戈尔巴乔夫改革激化苏联社会的各种矛盾,直接导致苏联的解体,使学生了解他们的改革对苏联发展产生的重大影响。

使学生认识社会主义的发展不是一帆风顺的,是有曲折的。

3.情感态度价值观结合政治学科和中国现代史的相关知识,比较苏联和中国社会主义建设的经验教训,进一步认识中国特色社会主义道路的意义,初步锻炼学科综合能力。

【教学重难点】1.重点:赫鲁晓夫时期的改革。

2.难点:“苏联的解体”【教学点拨】本课着重介绍斯大林逝世后,苏联在赫鲁晓夫时期的改革、戈尔巴乔夫时期的改革以及苏联的解体。

苏联在从1922年成立到1991年解体,经历了将近70年的时间。

自大林逝世后,苏联经历了赫鲁晓夫时期、勃列日涅夫时期、戈尔巴乔夫时期,通过这三个人当政时期的改革,苏联一步步走向解体。

当然苏联的解体有着深刻的社会原因、历史原因、外部原因,我们应该通过学习苏联的历史,对我们国家的社会主义建设起到一个很好的借鉴作用。

【教学过程】【导入新课】(讲述)当今的世界上,是一个多极化的世界,大家可以说说都有哪几强呢?(回答)(讲述)现在的俄罗斯是其中的一强,在俄罗斯之前的苏联,也是能够和美国平起平坐的一强。

之前我们学习苏联建立的时候,曾经说过苏联这个词已经成为一个历史名词。

从1922年苏联的建立,到它的解体,经历了将近70年的时间。

那么为什么,如此强大的苏联最后会走向解体的地步呢?其解体是一朝一夕的事情呢,还是有其历史的必然性?【讲述新课】一、赫鲁晓夫改革1.赫鲁晓夫改革的背景(讲述)赫鲁晓夫是在斯大林逝世后,新上任的苏联的领导人,为什么台一上台就开始掀起大规模的改革?他改革的目的是什么呢?首先,我们回忆斯大林时期,苏联确立的是一种什么样的经济、政治制度?(回答)(讲述)斯大林时期苏联确立的高度集中的政治经济体制弊端,随着时间的推移,这种趋于僵化的管理体制的弊端日益暴露出来,逐渐成为社会发展的障碍。

九年级历史下册第五单元第10课苏联的改革与解体教案新人教版第10课苏联的改革与解体一、教材内容分析:本课是《世界历史》九年级下册第10课。

苏联的改革与解体,既是雅尔塔体系和两极格局的终结,也是20世纪90年代以来国际格局新变化的起点,还是国际共运史的重大挫折,不仅对国际形势和国际关系演变有重大影响,也是我们理解当代国际关系演变的出发点,也可为建设有中国特色的社会主义提供有益的经验教训。

二、课程标准了解苏联的改革与变化以及苏联解体。

三、教学目标:知识与能力:了解苏联社会主义建设中的探索与曲折。

掌握赫鲁晓夫改革,戈尔巴乔夫改革,“八一九事件”及苏联解体等知识点。

过程与方法:引导学生分析资料,学会从材料中获取历史信息的方法,学会在独立思考的基础上,与他人合作学习的方法。

情感态度与价值观:认识到社会主义的发展不是一帆风顺的,是有曲折的,从而坚定社会主义必胜的理想和信念。

四、学习重点、难点重点:赫鲁晓夫的改革和戈尔巴乔夫改革难点:苏联解体的原因五、教学过程(一)创设情境,导入新课展示:斯大林格勒战役、雅尔塔会议三巨头、苏军攻克柏林图片(设计意图:带领学生复习旧知,了解本课的背景,为本课内容的学习作铺垫。

)教师:我们知道苏联这个世界上第一个社会主义国家,二战期间曾为世界反法西斯战争的胜利做出了重大贡献,二战后是唯一能够与美国相抗衡的超级大国。

但苏联历史发展到1991年底却戛然而止了!这个国家是怎样解体的?为什么会解体?它的解体给我们留下了哪些思考呢?(二)教师引领,合作探究:第一篇章大国改革(一)“改乱了”——赫鲁晓夫改革1、改革的背景展示:斯大林逝世图片教师:1953年3月5日,斯大林因脑溢血逝世。

他留下了一个世界一流的军事强国和政治大国的辉煌,也留下了制约苏联进一步发展桎梏——“斯大林模式”。

斯大林逝世后,苏共领导人都针对该弊端进行了改革,首先进行改革的是赫鲁晓夫。

展示:赫鲁晓夫像材料一“在第二次世界大战后的年代里,没有一位世界领袖人物的成败能像赫鲁的成败如此急剧地和决定性地改变历史的进程。

一、教学目标1. 让学生了解苏联在戈尔巴乔夫时期进行的改革,认识其对苏联社会经济发展的影响。

2. 使学生掌握苏联解体的过程及其原因,认识到苏联解体对国际格局的影响。

3. 培养学生分析史料、综合归纳的能力,提高的历史思维素养。

二、教学内容1. 戈尔巴乔夫的改革:背景、主要内容、影响。

2. 苏联的解体:过程、原因、影响。

三、教学重点与难点1. 重点:戈尔巴乔夫的改革内容及其影响,苏联解体的过程。

2. 难点:苏联解体的原因,对国际格局的影响。

四、教学方法1. 采用讲授法,引导学生了解苏联改革与解体的基本史实。

2. 运用史料分析法,让学生深入探讨苏联解体的原因及其影响。

3. 组织学生进行小组讨论,培养合作学习的能力。

五、教学过程1. 导入新课:通过播放苏联解体的相关视频资料,激发学生的学习兴趣。

2. 讲授戈尔巴乔夫的改革:介绍改革背景、主要内容,分析改革对苏联社会经济发展的影响。

3. 探讨苏联解体的原因:引导学生分析苏联政治、经济、民族等方面的问题,认识其对苏联解体的影响。

4. 讲述苏联解体的过程:介绍苏联解体的具体过程,让学生了解苏联从一党制向多党制的转变。

5. 分析苏联解体对国际格局的影响:探讨苏联解体对世界政治、经济格局的影响,认识当今世界的主要矛盾和热点问题。

6. 总结本节课的主要内容,布置课后作业。

六、教学拓展1. 对比分析:让学生了解苏联改革前后的变化,对比其他社会主义国家的改革历程,总结经验教训。

2. 联系现实:让学生关注当今世界格局的变化,分析苏联解体对我国的影响及我国的应对策略。

七、课时安排1. 第一课时:讲授戈尔巴乔夫的改革及其影响。

2. 第二课时:探讨苏联解体的原因及其过程。

3. 第三课时:分析苏联解体对国际格局的影响。

4. 第四课时:总结课程内容,拓展学习。

八、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、发言情况,了解学生的学习兴趣和积极性。

2. 作业完成情况:检查学生课后作业的完成质量,评估学生对课堂所学内容的掌握程度。

授课人学科历史年段班级时间:课题第10课苏联的改革和解体考纲要求教学目标知道赫鲁晓夫改革,戈尔巴乔夫改革,“八一九事件”及苏联解体等的相关史实,了解苏联社会主义建设的曲折。

通过比较三次改革和斯大林模式的内容与特点,学会用比较和联系的观点审视社会主义经济建设的思想理路;通过阅读有关苏联经济的史料和评论,学会用历史和辩证的眼光看待苏联经济发展历程。

在掌握、了解苏联经济发展的基本史实的基础上,认识“社会主义经济建设不能照搬教条,要符合本国国情及生产力发展水平”这一经验教训,认识到社会主义的建设是曲折的,但前途是光明的。

教学重点难点教学重点赫鲁晓夫、戈尔巴乔夫时期的改革教学难点苏联的解体及其带来的启示教学步骤设计课前检测检测内容1、使俄国走上了实现现代化的独特之路,对20世纪历史进程产生深刻影响的历史事件是()A.俄国农奴制改革B.俄国二月革命C.戈尔巴乔夫改革D.俄国十月革命2、1921年领导苏俄开始实行新经济政策的是()A.亚历山大二世B.列宁C.斯大林D.赫鲁晓夫3、列宁说:“要成就一件大事业,必须从小事做起。

”列宁一生所成就的“大事业”是()①领导十月革命②实施新经济政策③成立苏联④实现社会主义工业化A.①②③④ B.①②③C.①②④D.③④结果一战期间,苏联处在帝国主义国家链条上最薄弱的环节,最终建立起世界上第一个社会主义国家,使19世纪社会主义空想由理论变为事实。

那么这个国家在经历了列宁和斯大林的辉煌领导之后,又经历了哪些曲折的改革,最终却把苏联引入了死胡同,最终解体呢?今天我们就一起来学习第10课——苏联的改革与解体。

一、一个跛足的巨人教师呈现三则材料,学生分析解答总结。

1、在斯大林领导下,苏联社会主义建设取得了哪些巨大成就?材料一截至1937年,苏联工业产值跃居欧洲第一位,世界第二位(仅次于美精讲导学国),在不到20年的时间内走完了发达资本主义国家50到100年走完的路。

——周尚文主编:《苏联兴亡史》材料二他(斯大林)接过的是一个扶木犁的穷国,留下的是一个拥有核武的强国。

新人教版九年级历史下册第10课《苏联改革与解体》说课稿一. 教材分析新人教版九年级历史下册第10课《苏联改革与解体》主要讲述了苏联在20世纪80年代进行改革的过程以及最终导致苏联解体的历史事件。

本课内容紧密联系学生已学的知识,通过分析苏联改革与解体的原因、过程和影响,使学生深入了解苏联历史的发展变化,认识改革对于一个国家的必要性和艰巨性,从而提高学生的史实理解和分析能力。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于历史上的重要事件和人物有一定的了解。

但关于苏联改革与解体的具体内容,对学生来说可能较为陌生。

因此,在教学过程中,我将以引导学生掌握苏联改革与解体的基本史实为基础,通过深入分析,使学生认识改革对于一个国家的必要性和艰巨性。

三. 说教学目标1.知识与技能:使学生了解苏联改革与解体的原因、过程和影响,掌握苏联在20世纪80年代的历史发展脉络。

2.过程与方法:通过分析历史资料,提高学生对历史事件的实证分析和解读能力。

3.情感态度与价值观:引导学生认识改革对于一个国家的必要性和艰巨性,培养学生对历史事件的客观评价能力。

四. 说教学重难点1.重点:苏联改革与解体的原因、过程和影响。

2.难点:苏联改革与解体过程中各阶段的特点及其内在联系。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例分析法、讨论法等,引导学生主动参与课堂,提高分析问题和解决问题的能力。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史资料、地图等,生动展示苏联改革与解体的历史过程。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示苏联国旗的图片,引导学生回顾已学过的苏联历史,为新课的学习营造氛围。

2.讲授新课:(1)介绍苏联改革与解体的原因,分析苏联经济、、社会等方面的问题。

(2)讲述苏联改革与解体的过程,重点关注各阶段的特点及其内在联系。

(3)分析苏联解体对国际局势的影响,如东欧剧变、两极格局瓦解等。

3.课堂讨论:学生就苏联改革与解体过程中的某一问题进行讨论,引导学生深入思考。

一、教学目标1、基础知识:1953年,斯大林逝世,赫鲁晓夫上台。

1956年赫鲁晓夫做《关于个人迷信及其后果》的报告。

1964年勃列日涅夫上台、1967年勃列日涅夫宣布苏联已建成“发达社会主义”社会、1975年后,苏联进入经济停滞时期。

1985年,戈尔巴乔夫上台执政、1990年苏联人民代表大会召开并通过决议;苏共“二十八大”召开并通过决议、1991年8月,戈尔巴乔夫辞去苏共中央总书记职务;12月21日“阿拉木图协议”签署;12月25日,戈尔巴乔夫辞去苏联总统职务。

2、能力培养:戈尔巴乔夫改革与苏联解体的关系、戈尔巴乔夫改革与中国改革的异同。

3、思想教育:社会主义制度是优越的,但还不成熟,需要一个不断探索反复实践的过程。

随着社会的发展和国际国内形势的变化,需要及时调整政治经济政策。

因此改革是必需的、必要的,但不能偏向。

改革的道路是艰巨的、曲折的、复杂的。

二、教材分析与建议重点:戈尔巴乔夫的改革及其影响。

难点:苏联改革失败的原因和苏联解体的原因。

三、教学过程(问题情景导入1):(师):你知道图中人物是谁吗?他就是苏联最后一位领导人戈尔巴乔夫。

1991年12月25日晚,戈尔巴乔夫发表电视讲话,宣布辞去苏联总统职务。

同时飘扬在克里姆林宫上空的苏联国旗——镰刀锤子红旗徐徐降下,代之而起的是白、蓝、红三色的俄罗斯国旗。

至此,存在了约七十年之久的世界上第一个社会主义国家苏联,最终解体。

这一事件震惊了世界。

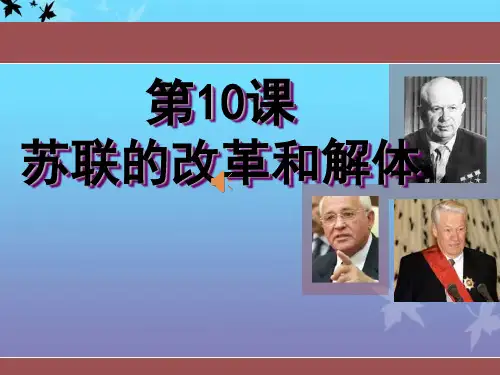

那么,苏联为什么会解体呢?让我们一起去了解苏联,探寻问题的答案吧!(问题情景导入2):(课件显示赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫图片。

)师:红星陨落——当一个伟大的国家退出历史的舞台时,我们仿佛看到它开国时的辉煌,也看到了它谢幕时的凄凉。

回顾这段历史,除了建国初期的两大著名领导人物——列宁和斯大林外,苏联的经济改革经历了赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫三位领导人时期。

苏联没有因自身的改革变的强大而是走向解体,为什么?让我们一起去了解苏联,探寻问题的答案吧!(讲授新课):(师): 20世纪30年代以来,在特定的历史条件下,苏联形成的高度集中的政治经济体制,曾有力地推动了社会主义建设事业的发展。

但是,随着时间的推移,这种趋于僵化的管理体制的弊端日益暴露出来,并随着斯大林晚年身体的逐渐衰弱和思维方式的日趋偏执,他的决策对苏联社会的负面影响也日益加深。

“斯大林模式”这个僵化的体制已成为苏联社会继续发展的障碍。

斯大林逝世后,人心思变,赫鲁晓夫上台后开始改革。

一、赫鲁晓夫改革(板书)1.赫鲁晓夫改革的背景:(显示赫鲁晓夫图片)(师):1953年3月,斯大林逝世。

1953年9月,赫鲁晓夫正式就任苏共中央第一书记,成为苏联最高领导人。

此时,苏联斯大林模式引发的问题已日益显露。

下面我们来看一下苏联当时的情况。

(课件显示资料)从此可以看出斯大林模式下片面发展重工业的经济结构的弊端。

这种状况影响了人民生活水平的改善和社会的稳定,也不能满足国家对粮食和原料的需要。

所以赫鲁晓夫上台后针对斯大林时期存在的一些弊端,进行一系列改革。

(师问):赫鲁晓夫改革对斯大林采取了什么做法?有什么后果?(学生阅读课本第一部分内容,进行分析归纳)(——A.做法:错误地全盘否定斯大林,仅仅把弊端的根源归结为斯大林的个人品质,而没有从经济政治体制上去寻找原因。

所以,他虽然从经济、政治方面采取了一些措施,但只是在原有体制的框架内进行小修小补。

B.后果:不但没有改变高度集中的政治经济体制,反而因为改革激化了各种矛盾,赫鲁晓夫被迫下台。

)师:在这种情况下,赫鲁晓夫担当起冲破“斯大林模式”的重任,开始了经济领域的改革,而且首先从农业开始。

为了改变斯大林时期,个人崇拜之风盛行,民主和法制遭到践踏等等现象,赫鲁晓夫开始了对斯大林的批判。

如1956年召开苏联共产党“二十大”大会,在大会闭幕日的深夜,赫鲁晓夫突然召集内部会议,做了题为《关于个人崇拜及其后果》的所谓“秘密报告”,全盘否定了斯大林,引起了思想上的混乱。

报告虽然揭露和批判了对斯大林的个人崇拜,但将其根源仅仅归结为斯大林的个人品质问题,而没有从经济政治体制上去寻找原因。

赫鲁晓夫除了对斯大林的批判外,在政治、经济领域,赫鲁晓夫针对斯大林时期的一些弊端,采取了一些改革措施,但未能从根本上改变“斯大林模式”,改革带来的各种矛盾日益突出。

2.赫鲁晓夫改革的内容(1)经济改革。

首先从农业开始。

工业方面,也采取了一些措施。

教材p61介绍了这些措施。

(2)政治改革。

主要是破除对斯大林的个人迷信,强调集体领导原则,平反冤假错案,为受迫害者恢复名誉。

3、赫鲁晓夫改革的失败赫鲁晓夫改革的这些改革措施,对发展农业生产产生了一定成效,但是并未从根本上改变苏联农业落后的状况。

而经济改革,只在原有体制的框架内进行了小修小补,而这种旧体制在苏联又是根深蒂固的,这就决定了这场改革必然是不彻底的。

加上,赫鲁晓夫的改革缺乏正确的指导思想,而且主观主义,急噪冒进,缺乏实事求是的作风,提出一些不切实际的口号与目标,结果造成混乱,导致改革失败。

赫鲁晓夫的改革虽然在一定程度上冲击了斯大林模式,但并未根本改变苏联高度集中的政治经济体制,成效甚微。

进入60年代,改革带来的各种矛盾日益突出。

1964年,赫鲁晓夫被迫下台。

(过渡):赫鲁晓夫之后,苏联又经过勃列日涅夫的改革(苏联的综合国力特别是军事实力有所提高,但是仍然没有突破斯大林模式的制约,反而使这一体制更加僵化)和戈尔巴乔夫的改革但是戈尔巴乔夫的经济改革没有取得成果,政治改革最终导致苏联解体。

下面学习第二部分的内容。

二、苏联的解体(板书)1、戈尔巴乔夫改革的背景:课文的引言部分提供信息:“……国家情况不妙。

……我们的生活却比发达国家差得多,越来越落在它们的后面”。

这种形势用十二个字概括“步履蹒跚,内外交困,危机四伏”。

经济方面,1985年苏联人均GNP为3.396美元,不仅落后于西方发达国家,而且落后于亚洲、拉美一些国家。

苏联人均生活水平从革命前居欧洲第五位下降到居世界第八十八位。

虽拥有发达的宇航兵器和生物技术等,但整个现代技术领域落后于西方发达国家15~20年。

民用工业品技术非常落后,质量低劣。

工业生产中浪费惊人,劳动生产率增长幅度不断下降,农业生产长期落后等等。

总之,苏联以重工业为主的经济增长模式从70年代起已丧失了潜力。

政治方面,在长期高度集中的政治体制下,干部任命制、职务终身制使苏联形成了一个官僚精英集团,他们中很多人思想僵化,贪污受贿,骄奢淫逸。

人民群众对共产党不满的情绪日增。

苏联社科院一次关于苏共性质的调查显示。

认为苏共代表工人的只占4%;认为代表全体人民的只占7%;认为代表全体党员的占11%;而认为仅仅代表党的官僚、干部和机关工作人员的竟达85%。

由此看来,苏共已失去了人民的支持和信任。

民族关系方面:俄国历史上靠扩张起家,民族众多,但各民族发展极不平衡。

无论是沙皇,还是苏联都对少数民族实行同化的高压政策。

斯大林时期采取镇压和强制迁徙的政策,造成很多问题。

斯大林之后,高压政策被怀柔政策所取代,民族问题日益显露,地方民族主义倾向日益明显。

国际关系方面:“二战”后出于与美国争霸的需要,以非理性方式进行军备竞赛,致使军费开支达到国民收入的四分之一,背上沉重的包袱。

同时四处伸手,1979年入侵阿富汗,每年花掉几十亿卢布,还使苏联的国际形象大大受损。

当1981年美国里根总统上台后,采取强硬的态度,苏联再也无力应付,被迫进行全面收缩。

(2)戈尔巴乔夫的改革及其影响经济改革:1985年,戈尔巴乔夫上台执政,开始改革。

首先进行经济体制的改革,重点是用经济管理方法代替原来的行政命令,这实际上是承认市场对经济的调节作用。

政府还对价格、信贷、税收等体制进行改革,减少了指令性计划指标,代之以指导性计划指标。

通过一系列法规,调整所有制的结构,使原来的单一的公有制经济发生了一些变化。

但是由于“加速战略”仓促上马,阻力较大,对长期形成的畸形经济结构的调整和对农业体制的深入改革未予重视,对企业改革的宏观决策缺乏具体可行的配套措施,致使改革未达到预期的效果。

戈尔巴乔夫认为主要是政治阻力太大,于是把重点转向政治改革,以求扫除障碍。

政治改革及其影响:戈尔巴乔夫在1988年首先提出“人道的、民主的社会主义”以取代科学社会主义作为指导思想。

在实践中主张“公开性,民主化和社会主义意识形态多元化”,这些造成了人们思想的混乱。

民族主义势力泛滥,民族矛盾激化。

苏共内部产生严重分歧,各派之间的斗争日趋激烈和公开化,苏联的政治经济形势迅速恶化。

1990年,苏联人民代表大会通过决议,从宪法中删去了关于共产党领导作用的条文。

同年苏共“二十八大”通过一系列文件对“人道的、民主的社会主义”作了全面阐述,宣布要在苏联实行议会制、总统制、多党制;在意识形态上抛弃以马克思主义为指导,放弃党在政治和思想方面的“垄断地位”,实行政治多元化和意识形态多元化等等。

由此可见,戈尔巴乔夫是照搬西方资本主义制度模式改革苏联的社会主义制度。

至此,苏联结束了以马克思主义为指导思想,由共产党领导的历史。

这次大会后,苏联国内的政治斗争更加激烈,社会环境更加动荡不安,各加盟共和国的分离倾向加强。

“学思之窗”介绍了当时社会动乱的一些具体内容。

面对混乱的局面,戈尔巴乔夫已无法控制,在1991年8月辞去苏共中央总书记职务,并建议苏共中央“自行解放”。

12月21日苏联的11个加盟共和国共同签署了建立“独联体”的阿拉木图协议,苏联实际上解体。

12月25日,戈尔巴乔夫发表电视讲话,宣布辞去苏联总统的职务,苏联历史结束。

(教师组织学生“动脑筋”)::如果没有八一九事件,苏联是否还会存在下去?A.男生:如果没有“八一九事件”,苏联也许还会存在下去。

B.女生:即使没有“八一九事件”,苏联最终也会解体。

C.想一想,他们谁说的有道理?为什么?(女生说的有道理。

“八一九事件”以维护苏联为初衷,却直接导致苏联解体,但它只是成了苏联加速瓦解的催化剂。

即使没有“八一九事件”,苏联最终也会解体,因为苏联的最终解体是种种复杂的因素综合作用的结果:无法改变僵化的政治经济体制;严重的经济危机;社会动荡不安;否定历史、反马克思主义的各种思潮泛滥;右翼势力和民族分离主义思潮的乘机抬头,社会矛盾、民族矛盾的急剧激化;西方势力的影响;等等。

)课后学生探究:1.如何评价赫鲁晓夫改革?解题关键:用一分为二的方法,客观地评价。

思路引领:肯定赫鲁晓夫正确的,起积极作用的一面;同时指出他失误的,错误的方面。

答案提示:肯定:赫鲁晓夫是第一个敢于向社会主义旧的政治、经济模式挑战的改革家。

否定:在许多具体问题上强调主观意志,急于求成,忽视客观实际和客观规律。

2.戈尔巴乔夫的改革造成了什么后果?解题关键:造成苏联的解体。