雷公藤红素的研究进展

- 格式:pdf

- 大小:207.60 KB

- 文档页数:4

雷公藤红素治疗类风湿关节炎的研究进展类风湿关节炎是一种慢性、自身免疫性疾病,主要影响关节和软组织,病变受多个因素的影响,而现有的治疗手段存在副作用和疗效较慢的问题。

近年来,雷公藤红素被发现在治疗类风湿关节炎方面具有良好的效果,以下是该领域的研究进展。

雷公藤红素(Triptolide)属于三萜类物质,是从雷公藤科植物雷公藤中提取出来的一种化合物。

研究表明,雷公藤红素具有多种药理作用,包括抗肿瘤、抗炎和免疫调节作用等。

在治疗类风湿关节炎方面,雷公藤红素的主要作用是通过抑制炎症反应和调节免疫系统来减轻病情。

研究表明,雷公藤红素可抑制多种炎症介质的产生,包括IL-1β、IL-6、IL-17和TNF-α等,从而减轻炎症反应,缓解关节疼痛和肿胀。

此外,雷公藤红素还能够影响B细胞和T细胞的功能,抑制其对自身抗原的反应,从而减少自身免疫反应,保护关节和软组织。

近年来的临床研究表明,雷公藤红素在治疗类风湿关节炎方面具有良好的效果。

一项关于雷公藤红素治疗类风湿关节炎的Meta分析表明,与常规治疗相比,雷公藤红素能够显著减轻关节疼痛和肿胀,并提高患者的生活质量。

尽管雷公藤红素的临床疗效已得到了广泛的认可,但其使用仍存在一定的风险和挑战。

雷公藤红素具有一定的毒性和副作用,如肝毒性、肾毒性和心血管毒性等。

因此,在使用雷公藤红素时,需要严格控制剂量,并结合其他药物进行联合治疗。

总之,雷公藤红素在治疗类风湿关节炎方面具有一定的临床疗效,并逐渐被广泛应用。

然而,当前对于雷公藤红素治疗类风湿关节炎的机制、剂量和疗程等方面仍存在许多未解决的问题,需要进一步的研究和探索。

生物技术进展 2023 年 第 13 卷 第 1 期 77 ~ 82Current Biotechnology ISSN 2095‑2341进展评述Reviews雷公藤红素抗肿瘤作用及机制研究进展董立强 , 王斌 , 苏适 , 刘东琦绥化学院,黑龙江 绥化 152061摘 要:雷公藤红素是我国传统中药雷公藤中的天然活性成分,具有抗类风湿、抗炎、抗肿瘤等多种生物学活性。

近年来,雷公藤红素由于低毒、多靶点、广谱性等优势,在抗肿瘤治疗中备受关注。

雷公藤红素可以通过调控PI3K/AKT 、NF -κB 、MAPK 和STAT3等多种信号通路抑制肿瘤增殖、侵袭和转移,诱导肿瘤细胞凋亡。

综述了雷公藤红素的抗肿瘤作用及机制,以期促进雷公藤红素的深入研究与应用。

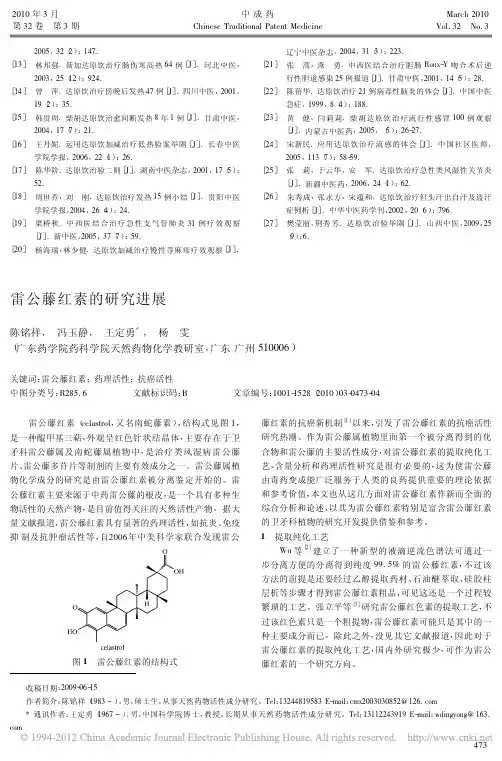

关键词:雷公藤红素;细胞凋亡;信号通路;抗肿瘤DOI :10.19586/j.2095⁃2341.2022.0167 中图分类号:R284.1 文献标志码:AProgress on Celastrol in Anti -tumor Effects and MechanismDONG Liqiang , WANG Bin , SU Shi , LIU DongqiSuihua University , Heilongjiang Suihua 152061, ChinaAbstract :Celastrol is one of the natural active ingredient in traditional Chinese medicine Tripterygium wilfordii , which has many biological activities such as anti -rheumatoid , anti -inflammatory , anti -tumor and so on. In recent years , celastrol has attracted much attention in anti -tumor therapy due to its advantages of low toxicity , multiple targets and broad spectrum. Celastrol can in‐hibit tumor proliferation , invasion and metastasis , and induce tumor cell apoptosis via regulating various signaling pathwayssuch as PI3K/AKT , NF -κB , MAPK and STAT3 pathway. This paper summarized the anti -tumor effects and mechanism of celas‐trol , in order to provide reference for the future research.Key words :celastrol ; apoptosis ; signaling pathway ; anti -tumor雷公藤红素(celastrol )属于五环三萜类化合物,分离自传统中药雷公藤或南蛇藤的根皮、茎和叶,分子量为450.61,易溶于乙醇、三氯甲烷、二甲基亚砜等有机溶剂[1]。

雷公藤红素治疗类风湿关节炎的研究进展

一、雷公藤红素的药理作用

1. 抗炎作用:雷公藤红素可抑制炎症细胞的生长、增殖和转化,防止炎症因子的释

放以及减轻炎症反应。

2. 免疫抑制作用:雷公藤红素能够抑制淋巴细胞的增殖和蛋白质合成,同时也能够

调节免疫细胞的免疫应答。

3. 镇痛作用:雷公藤红素可以改善神经损伤引起的疼痛,减轻关节疼痛的程度和频率。

1. 雷公藤红素单用治疗RA的研究:雷公藤红素单用治疗RA,可显著改善疼痛、关节肿胀、晨僵等症状。

一项针对270名RA患者的研究发现,雷公藤红素治疗组的总有效率

为75%,且不良反应较轻;另外一项研究也表明,雷公藤红素(1.5mg/d)治疗RA的有效率

为81.25%。

2. 雷公藤红素联合其他药物治疗RA的研究:雷公藤红素联合其他药物治疗RA,能够提高治疗效果。

一项针对152例RA患者的研究发现,雷公藤红素治疗组的总有效率为

94.4%,而联合甲氨蝶呤、双氢可酮或扑热息痛治疗组的总有效率分别为90.9%、88.2%和87.5%。

3. 雷公藤红素治疗RA的剂量和疗程:雷公藤红素治疗RA的剂量和疗程需因人而异,应根据患者临床疗效和不良反应进行调整。

一般推荐初剂量为1.5mg/d,逐渐增加到

3mg/d或更高后,再适当减少剂量。

疗程一般不应超过12个月,以免出现不良反应。

4. 雷公藤红素可能的不良反应:雷公藤红素治疗RA时可能会出现一些不良反应,如

病毒感染、毒性反应、肝功能异常、精神障碍等。

因此,在使用雷公藤红素治疗RA时,

应注意监测不良反应,防止尽可能减少剂量以避免不良反应。

雷公藤红素治疗类风湿关节炎的研究进展

雷公藤红素,又称雷公藤甲素,是从雷公藤植物中提取得到的一种活性成分。

雷公藤是一种常用的中药材,被广泛用于治疗风湿病、骨质疏松、类风湿关节炎等疾病。

雷公藤红素具有抗炎、解热、镇痛等作用,对于类风湿关节炎的治疗具有潜在的临床应用价值。

目前,关于雷公藤红素治疗类风湿关节炎的研究进展已经取得了一些积极的成果。

一项发表在《中国中药杂志》上的研究表明,雷公藤红素能够显著抑制实验性类风湿关节炎模型中的炎症反应,减轻关节肿胀和关节疼痛。

雷公藤红素还能抑制一系列炎症因子的产生,如肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-1β(IL-1β)等,从而降低炎症反应的程度。

一些临床研究也表明雷公藤红素在治疗类风湿关节炎方面具有一定的疗效。

一项对60名类风湿关节炎患者进行的随机对照临床试验发现,与对照组相比,应用雷公藤红素的治疗组患者的关节肿胀和关节疼痛明显减轻,关节功能得到明显改善。

雷公藤红素治疗组的患者还出现了更少的不良反应和副作用。

雷公藤红素与其他药物的联合应用也得到了一些研究。

一项研究发现,雷公藤红素与甲状腺素类似物T-3联合使用可显著抑制关节炎小鼠的炎症反应,从而达到治疗类风湿关节炎的效果。

虽然雷公藤红素在治疗类风湿关节炎方面显示出了一定的潜力和疗效,但仍需要进一步的研究来明确其具体的治疗机制和安全性。

雷公藤红素的剂量和用药方案也需要进行更多的研究和优化。

对于雷公藤红素在长期应用中的对关节结构的影响还需进行深入研究。

・722・药学研究•Journal of Pharmaceutical Research2020Vol.39,No.12雷公藤红素药理活性与结构修饰研究进展陈海兰,许少华,徐伟*,沙玫*(福建中医药大学药学院,福建福州350122)摘要:雷公藤红素是一种天然的木栓烷型五环三萜,卫矛科植物雷公藤(Tripterygium wibfordii Hook.f.)的有效活性成分之一,具有多种药理活性,是目前广受关注的热点天然产物。

天然产物及其衍生物是新药开发的重要来源,国內外研究者以雷公藤红素为母核进行大量化学结构修饰研究,并结合活性筛选,发现许多活性更为突出的候选化合物。

本文通过对其药理活性和结构修饰的研究进展进行归纳总结,对进一步深入开展药理学研究,以及指导合成新的高效低毒的雷公藤红素衍生物具有重要意义。

关键词:雷公藤红素;药理活性;结构修饰中图分类号:R285文献标识码:A文章编号:2095-5375(2020)12-0722-011doi:10.13506/ki.jpr.2020.12.009Research progress on pharmacological effects and structural modification of celastrolCHEN Hailan,XU Shaohua f XU Wei*,SHA Mei*(School of Pharmacy,Fujian University of Traditional Chinese Medicine,Fuzhou350122,China)Abstract:Celastrol is one of the active ingredients in Tripterygium wibfordii Hook.f..It is a natural friedelane pentacy-clic triterpene which possesses a variety of pharmacological activities.Natural products as well as their derivatives serve as important sources in discovery of new bioactive agents.Therefore,many studies via synthesizing the derivatives of celastrol to find some more bioactive candidate compounds have been carried out.In this paper,the recent research progress of phar^na-cological activity and structural modification of celastrol were critically reviewed,which was of great significance for its further pharmacological research,providing valuable guidance for the synthesis of new high-efficiency and low-toxicity celastrol derivatives.Key words:Celastrol;Pharmacological effects; Structural modification雷公藤红素是福建特色药材雷公藤(Tripterygium wilfordii Hook.f.)的主要活性成分之一,属于木栓烷型五环三萜,具有广泛的药理活性[1]o2007年被国际顶级期刊《Cell》杂志列为最有可能发展为药物的5种天然产物之一[2]。

雷公藤红素治疗类风湿关节炎的研究进展

雷公藤红素是一种从雷公藤中提取的天然植物化合物,被广泛应用于中药领域。

它具有抗炎、镇痛、免疫调节等多种药理作用,因此被用于治疗类风湿关节炎等炎症性疾病。

本文将探讨雷公藤红素在治疗类风湿关节炎方面的研究进展。

类风湿关节炎是一种常见的慢性自身免疫性关节炎,临床表现为关节肿痛、关节功能障碍等症状。

目前的治疗方法包括非甾体类抗炎药、激素、免疫抑制剂等,但长期使用这些药物会产生一系列严重的副作用。

寻找一种效果明显且副作用较小的治疗方法是十分重要的。

近年来,许多研究都对雷公藤红素进行了临床试验和实验室实验,并取得了一些令人鼓舞的结果。

一项回顾性研究发现,雷公藤红素治疗类风湿关节炎患者的炎症指标明显下降,关节疼痛和功能改善。

一项动物实验显示,雷公藤红素可以显著减少关节炎大鼠的关节肿胀和炎性细胞浸润,并降低炎症介质的表达水平。

还有一些研究探讨了雷公藤红素与其他药物的联合应用。

一项临床试验发现,将雷公藤红素与甲氨蝶呤这种免疫抑制剂联合使用可以显著改善类风湿关节炎患者的疾病活动性和生活质量。

一项实验室研究发现,雷公藤红素与丙戊酸钠结合可以显著抑制炎症细胞的活化,减少关节炎的发展。

雷公藤红素药理作用研究进展雷公藤系卫矛科雷公藤属植物, 具有广泛的医药用途, 能抗肿瘤、抑制免疫、抗炎和抗生育等,已应用于类风湿性关节炎、肝炎、脉管炎、麻风病、外科皮肤病及癌症等多种疾病的治疗。

雷公藤红素(tripterine)为雷公藤的生物活性成分之一,具有抗肿瘤、抑制免疫反应和抗炎症作用、抑制血管生成等药理作用。

本文通过综述近十年有关雷公藤红素的文献,介绍了雷公藤红素的各种药理作用研究状况。

标签:雷公藤红素;药理作用;免疫抑制;抗炎;抗肿瘤雷公藤红素( tripterine),又名南蛇藤素,为雷公藤的三萜单体成分。

其抗肿瘤作用已被中美两国学者共同证实,据业内人士预测,雷公藤红素一旦获准上市,它将成为继紫杉醇之后又一高效低毒的抗肿瘤植物药。

且据文献报道,雷公藤红素的抑瘤作用为65%~93%,超过紫杉醇[1-2]。

还具有抑制免疫反应和抗炎症作用等多种药理作用。

本文通过查阅近十年有关雷公藤红素的文献,介绍了雷公藤红素的各种药理作用研究状况。

1 抗肿瘤作用黄煜伦等[3]建立BALB/c 裸小鼠SHG44 胶质瘤移植瘤模型,将荷瘤裸鼠随机分为5组,采用腹腔内注射给药方法。

雷公藤红素按4、2、1 mg/kg 三种浓度分组给药;阳性对照顺铂组按2 mg/kg给药。

定期观察肿瘤生长情况测量肿瘤体积,绘制肿瘤生长曲线并计算抑瘤率。

结果显示,与溶媒对照组相比,雷公藤红素能明显抑制SHG44 裸鼠移植瘤生长(P<0.05),并存在剂量依赖性。

雷公藤红素高剂量组能下调移植瘤组织中bFGF的蛋白表达(P<0.05);MVD也随之降低(P<0.05),呈剂量依赖关系。

PCNA、周期蛋白D1在雷公藤红素高、中剂量组及阳性对照组移植瘤中的蛋白表达明显低于溶媒对照组(P<0.05),呈剂量依赖关系。

其机制可能是下调bFGF的蛋白表达,抑制肿瘤血管生成,下调周期蛋白D1、PCNA的蛋白表达,对肿瘤细胞周期进行调控。

周幽心等[4]通过MTT法测定3种雷公藤单体(甲素、红素和Wilforol A)对胶质瘤细胞株SHG44、C6、U251的体外抑制作用;应用免疫组化法观察雷公藤甲素与雷公藤红素对SHG44胶质瘤细胞中Bax、Bcl-2 蛋白表达的影响。

雷公藤甲素结构优化及生物活性研究进展1. 雷公藤甲素的化学结构及合成方法研究进展雷公藤甲素(Tripterygium glycoside,TGT)是雷公藤中的主要活性成分,具有广泛的生物活性,如抗炎、镇痛、免疫抑制等。

对雷公藤甲素的化学结构及合成方法的研究取得了显著进展。

雷公藤甲素的化学名为三萜类化合物,其结构中含有一个环丙烯基和一个五元环骨架。

目前已经报道了多个雷公藤甲素的同分异构体,如雷公藤甲素A、B、C等。

这些同分异构体的理化性质和生物活性存在一定差异,因此对其进行深入研究具有重要意义。

雷公藤甲素的合成方法主要包括天然提取法和化学合成法,天然提取法主要通过从雷公藤中提取粗提物,再经过分离纯化得到雷公藤甲素。

化学合成法则是通过设计和合成新的化合物,再通过结构鉴定或活性测试筛选出目标化合物。

针对雷公藤甲素的合成方法研究取得了一系列重要进展,如利用微生物来源的酶催化合成、有机合成等。

雷公藤甲素具有显著的抗炎作用,能够抑制多种炎症细胞因子的产生,如白细胞介素1(IL、肿瘤坏死因子(TNF)等。

雷公藤甲素还能抑制炎症过程中的前列腺素E2(PGE的生成,从而减轻炎症反应。

雷公藤甲素具有良好的镇痛作用,能够减轻多种疼痛模型动物的疼痛反应。

雷公藤甲素通过阻断疼痛信号传导途径中的离子通道和神经递质释放,发挥镇痛作用。

雷公藤甲素具有显著的免疫抑制作用,能够降低多种免疫细胞的活性,如巨噬细胞、树突状细胞等。

雷公藤甲素还能抑制免疫细胞的增殖和分化,从而调节免疫功能。

随着对雷公藤甲素化学结构及其合成方法研究的不断深入,其生物活性也得到了更为全面和深入的认识。

有望通过优化雷公藤甲素的结构和合成方法,进一步提高其生物活性,为临床治疗提供更多选择。

1.1 雷公藤甲素的化学结构雷公藤甲素(Triptolide)是雷公藤中的主要活性成分,具有显著的抗炎、镇痛、免疫抑制等生物活性。

其化学名为3,4二羟基苯甲醛7,10二酮2,6二醇,分子式为C15H18O9。

雷公藤红素治疗类风湿关节炎的研究进展

雷公藤红素是从中药雷公藤中提取的一种有效成分,具有抗炎、镇痛、免疫调节等多

种作用。

它被广泛应用于类风湿关节炎的治疗,取得了一定的研究进展。

本文将对雷公藤

红素在类风湿关节炎治疗中的研究进展进行综述。

随着对雷公藤红素作用机制的进一步研究,越来越多的医学研究机构对其在类风湿关

节炎治疗中的应用进行了探索。

研究表明,雷公藤红素在类风湿关节炎治疗中具有显著的

疗效,不仅能够有效改善关节炎炎症反应和关节功能,还能够降低C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)等炎症指标水平。

雷公藤红素还能够减少患者需要使用其他药物的剂量,从而

降低其他药物可能引起的不良反应的风险。

研究表明,雷公藤红素单独使用或与其他药物

联合应用均能够取得很好的效果。

近年来,雷公藤红素的研究重点逐渐转向分子水平的研究。

研究发现,雷公藤红素能

够通过抑制核因子-κB(NF-κB)和信号转导和转录激活子-3(SAT3)等关键信号通路的活化,从而发挥其抗炎作用。

一些研究还发现雷公藤红素对肠道菌群有调节作用,可改善类风湿

关节炎患者的肠道炎症情况。

这些研究结果为雷公藤红素作为类风湿关节炎治疗药物的进

一步开发提供了新的思路。

雷公藤红素抗肿瘤作用研究进展李文龙;朱国福;钟伟才;潘颖宜【摘要】Celastrol is a compound of Tripterygium wilfordii Hook, f, which has strong anti-tumor activity in vitro and in vivo. Researchrnhas shown celastrol can inhibit tumor metastasis and angiogenesis, and induce apoptosis of tumour cells. According to a large number ofrndomestic and international studies on Celastrol in recent years, anti-tumor effects of Celastrol were reviewed, so as to provide a basis forrnthe anti-tumor research of Celastrol.%雷公藤红素是中药雷公藤的一个单体成分,在体内外均具有较强的抗肿瘤活性.研究表明雷公藤红素具有抑制肿瘤细胞转移,以及抑制血管内皮细胞生长等作用.作者查阅了近年来国内外的文献,对雷公藤红素的抗肿瘤作用进行综述,为雷公藤红素的抗肿瘤研究提供依据.【期刊名称】《世界中医药》【年(卷),期】2012(007)006【总页数】3页(P574-576)【关键词】雷公藤红素;抗肿瘤【作者】李文龙;朱国福;钟伟才;潘颖宜【作者单位】上海中医药大学,上海市蔡伦路1200号,201203;上海中医药大学,上海市蔡伦路1200号,201203;上海中医药大学,上海市蔡伦路1200号,201203;上海中医药大学,上海市蔡伦路1200号,201203【正文语种】中文雷公藤为卫矛科植物雷公藤(Tripterygium wilfordii Hook.f.)的根或根的木质部。

雷公藤红素的结构修饰及抗肿瘤活性研究进展

陈倩虹;周婷;李媚;彭佳;米杰;覃丽;王福东

【期刊名称】《化学试剂》

【年(卷),期】2024(46)1

【摘要】雷公藤红素是一种来源于药用植物雷公藤(Tripterygium wilfordii Hook.f.)的五环三萜类天然活性产物,具有显著而广泛的抗肿瘤活性,然而,水溶性差、毒副作用强等缺点限制了其转化成为临床抗肿瘤药物。

为此,通过结构修饰,改善其

临床应用的局限性成为该研究领域的热点。

迄今,针对其进行的结构修饰主要集中

于A环C-2、C-3位,B环的C-6位及E环的28位,主要有酯化、酰胺化及引入药

效基团等修饰,此外,部分非常见的修饰位点同样对抗肿瘤活性有重要影响。

综述了

近年来雷公藤红素的结构修饰及其抗肿瘤活性研究进展,为深入研究雷公藤红素的

临床应用提供参考。

【总页数】9页(P17-25)

【作者】陈倩虹;周婷;李媚;彭佳;米杰;覃丽;王福东

【作者单位】湖南中医药大学药学院

【正文语种】中文

【中图分类】R914.4

【相关文献】

1.雷公藤内酯醇C14位羟基结构修饰及抗肿瘤活性研究进展

2.雷公藤红素的抗肿瘤作用及结构改造研究进展

3.雷公藤红素药理活性与结构修饰研究进展

4.雷公藤红素的结构修饰及药理活性研究进展

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

文章编号㊀1672G6634(2019)05G0094G12D O I ㊀10.19728/j.i s s n 1672G6634.2019.05.015雷公藤红素的抗肿瘤作用及结构改造研究进展王红敏1㊀刘玉玉2㊀李晓静1㊀柳仁民1(1.聊城大学药学院,山东聊城252059;2.山东齐都药业有限公司,山东淄博255400)摘㊀要㊀雷公藤红素是从中药雷公藤中分离得到的五环三萜类化合物,具有广泛的生物学活性,特别是抗肿瘤作用比较显著,但因其毒副作用大㊁水溶性差,受限于临床应用.笔者查阅了2009年G2018年以来国内外文献,对雷公藤红素抗肿瘤作用及其结构改造工作进行综述,旨在为进一步开展结构改造工作和抗肿瘤新药研发奠定基础.关键词㊀雷公藤红素;抗肿瘤作用;结构改造中图分类号㊀R 285文献标识码㊀A 0㊀引言癌症的发生和发展是一个多步骤多阶段的复杂过程,严重威胁人类的健康和生命.虽然目前临床上有多种抗癌药物供使用,但是癌症病因复杂㊁易产生耐药性,而且由于抗癌药物的毒副作用等原因使得现有药物不能满足妥善治疗或个体化治疗的需要[1].天然产物一直是抗肿瘤药物发现的重要来源,萜类化合物是一类骨架庞杂㊁种类繁多㊁数量巨大㊁结构千变万化又具有广泛生物学活性的一类重要的天然药物化学成分[2,3].雷公藤红素(C e l a s t r o l ),又称为南蛇藤素,来源于传统中药卫矛科植物雷公藤(T r i p t e r y gi u m w i l f o r d i i H o o k f ),为红色针状晶体,是醌甲基型五环三萜类化合物[4,5].雷公藤红素具有抗炎,抗病毒,免疫调节,抗肿瘤等多种药理活性,其中抗肿瘤作用尤为显著.雷公藤红素对肺癌㊁卵巢癌㊁肝癌㊁胃癌㊁白血病㊁结肠癌㊁乳腺癌等多种癌细胞具有抑制作用.自2006年Y a n g H J 等[6]首次报道了雷公藤红素可以诱导前列腺癌细胞凋亡,引发了对雷公藤红素抗癌机制的研究.尽管雷公藤红素具有显著的抗肿瘤作用,但因其水溶性较差,生物利用度较低,且毒副作用大[7],目前仍未有单体药物上市的报道.通过对雷公藤红素进行结构改造,提高其溶解度和生物利用度,降低其毒副作用,成为雷公藤红素结构修饰工作的一个重要方向.笔者查阅国内外相关文献,对雷公藤红素的抗肿瘤作用及其结构改造工作展开论述,旨在为进一步开展雷公藤红素结构改造工作及其药理活性研究提供参考.1㊀雷公藤红素的结构分析分析雷公藤红素的结构(结构见图1)可以看出,其A /B 环的醌甲基㊁C G3位羟基和C G29位羧基为主要药效基团.国内外所做的改造工作主要集中在这三个部位,使其成酯㊁成酰胺㊁成盐等,以期能够合成高效低毒的雷公藤红素衍生物.图1㊀雷公藤红素的结构收稿日期:2018G08G26基金项目:国家自然科学基金项目(21675071);山东省自然科学基金项目(Z R 2016H B 05)资助通讯作者:柳仁民,男,汉族,博士,教授,研究方向:药物化学,E Gm a i l :l i u r e n m i n @l c u .e d u .c n .第32卷㊀第5期2019年10月㊀㊀㊀聊城大学学报(自然科学版)J o u r n a l o fL i a o c h e n g U n i v e r s i t y (N a t .S c i .)V o l .32N o .5O c t .20192㊀雷公藤红素的抗肿瘤作用研究2.1㊀诱导肿瘤细胞凋亡细胞凋亡是在生理或病理条件下,由细胞内基因及细胞外一些因子调控所引起的细胞主动死亡的过程.雷公藤红素可以通过多种途径,诱导多种肿瘤细胞凋亡(诱导途径如图2所示).M o uH B 等[8]研究发现雷公藤红素通过激活线粒体和F a s /F a s L 介导的信号通路,诱导非小细胞肺癌A 549凋亡.Z h a n g H Y 等[9]研究发现雷公藤红素通过下调m i c r o R N A G21,阻滞P I 3K /A k t GN F GκB 信号通路,从而诱导人卵巢癌细胞(O V C a R 3)发生凋亡.C h a d a l a p a k aG 等[10]研究发现雷公藤红素通过下调表面活性蛋白(S p 蛋白)和成纤维细胞生长因子受体3(F G F R 3)的表达,诱导膀胱癌(K U 7㊁253J B GV )细胞凋亡.L uW Z 等[11]研究发现雷公藤红素通过激活WN T /βGc a t e n i n 通路介导的βG链蛋白(βGc a t e n i n )的表达诱导人结肠腺癌(H T 29)细胞凋亡,雷公藤红素可维持经典WN T /βGc a t e n i n 途径家族的表达水平以诱导H T 29细胞凋亡.R O S 是活性氧簇,是需氧细胞在代谢过程中产生的,在肿瘤细胞中,高浓度的R O S 会对其产生很大的损伤作用[12].R O S 可以通过激活下游的一些信号通路,诱导肿瘤细胞发生凋亡[13].黄志平等[14]研究表明雷公藤红素通过R O S /J N K 途径激活半胱氨酸蛋白酶G9(c a s p a s e G9)和半胱氨酸蛋白酶G3(c a s pa s e G3)诱导人骨肉瘤细胞S a o s G2发生凋亡.而丁成国[15]研究也指出雷公藤红素可以通过激活R O S /J N K 信号通路诱导人胶质母细胞瘤(T 98G )细胞发生细胞凋亡.H a nX X 等[16]研究发现雷公藤红素通过激活R O S /A k t /p70S 6K 信号通路,增强缺氧诱导因子G1ɑ(H I F G1ɑ)蛋白的表达,提高肝癌(H e p G 2)细胞和肺癌(H 1299)细胞中H I F G1因子的活性,从而促进细胞凋亡.N F GκB 信号通路在癌细胞的增殖和凋亡过程中发挥着重要的作用[17].徐佳等[18]研究表明雷公藤红素在m R N A 和蛋白质水平上均可上调人抑癌基因p 53的表达以及抑制N F GκB 信号通路,且在m R N A 和蛋白质水平上都抑制X 连锁凋亡抑制蛋白(X I A P )的表达,从而诱导非小细胞肺癌H 1299细胞发生凋亡.而张乙川等[19]研究也表明雷公藤红素能通过激活C a s p a s e G3及抑制N F GκB 通路诱导人肝癌(S MM C G7721)细胞凋亡.细胞凋亡通路有线粒体通路㊁死亡受体通路和内质网应激通路[20].研究发现,细胞受到刺激后会发生长时间和高强度的内质网应激,继而发生凋亡[21,22].陈艳阳等[22]研究表明雷公藤红素通过激活内质网应激相关通路,使内质网应激介导凋亡相关蛋白C H O P ㊁c Gc a s p a s e G12和c Gc a s pa s e G3的表达水平升高,从而诱导人骨肉瘤(H O S )细胞发生凋亡.S h r i v a s t a v aS 等[23]首次报道了雷公藤红素通过调节P I 3K /A k t 通路,促进细胞凋亡相关基因的表达以及通过线粒体通路诱导人类乳腺癌(T N B C )细胞的凋亡.K i mJ H 等[24]研究指出雷公藤红素通过激活AM P K /p53/P L K G2途径抑制人乳腺癌细胞M C F G7的生长.L uC 等[25]研究发现m i R G223基因可参与肿瘤的细胞调控,雷公藤红素可以下调m i R G223,从而诱导人乳腺癌细胞M C F G7和人胰腺癌细胞P C 3发生凋亡.图2㊀雷公藤红素诱导癌细胞凋亡的途径2.2㊀阻滞细胞周期癌细胞的细胞周期调控处于失控状态,这是癌细胞可以无限增殖的原因之一,因此可通过阻滞细胞周期,将癌细胞阻滞于某一细胞周期,可达到治疗癌症的目的.雷公藤红素通过调节多种信号通路和靶蛋白,阻滞癌细胞于某一周期(如图3所示).J iN 等[26]研究发现,雷公藤红素可以下调与h E R G 通路相关蛋白和基59第5期王红敏,等:雷公藤红素的抗肿瘤作用及其结构改造研究进展因,从而使前列腺癌(D U 145)细胞周期阻滞于G 0/G 1期.S h a M 等[37]研究发现,雷公藤红素通过阻滞m i R G21Gm T O R 信号通路,上调P 2蛋白的表达水平,将胃癌(B G C G823和MG C G803)细胞阻滞于G 2/M 期.c y c l i nB Gc d c 2复合物能促进G 2/M 转化,从而促进细胞分裂[28].许阳贤等[29]研究发现雷公藤红素作用于肝癌(S MM C G7721)细胞,使失活的c d c 2增加,c y c l i n B 积聚,c yc l i nB Gcd c 2复合物不能正常活化分裂中期各种相关下游分子,细胞阻滞在G 2/M 期.闫燕艳等[30]研究表明雷公藤红素通过上调P 27,下调p GR b ㊁C y c l i nD 1,使人乳腺癌(M D A GM B G453)细胞周期阻滞于G 0/G 1期.倪海雯等[31]研究发现雷公藤红素可将人多发性骨髓瘤L P G1细胞周期阻滞于G 1期,从而抑制其后续的D N A 合成及有丝分裂.张志强等[32]研究表明雷公藤红素通过下调人卵巢癌S W 620细胞内的p GA k t ㊁N F GκB ㊁S u r v i v i n 蛋白表达,激活c a s p a s e G7㊁c a s pa s e G3和P A R P 信号,阻滞细胞周期于G 2/M 期,从而抑制细胞增殖.此外,雷公藤红素可以将人卵巢癌(S K O V G3)[33]㊁人急性髓性白血病(H L G60)[34]㊁急性T 淋巴细胞白血病(J u r k a t)[34]等细胞周期阻滞于G 0/G 1期.图3㊀雷公藤红素阻滞癌细胞周期的途径2.3㊀抑制肿瘤细胞侵袭和转移肿瘤细胞的侵袭指的是恶性肿瘤从原发瘤或继发瘤向邻近的宿主组织侵犯或占领,而肿瘤的转移是肿瘤细胞由其原发部位侵入淋巴管㊁血管或体腔部位,肿瘤细胞被血流㊁淋巴流带到另一部位或器官继续生长,形成与原发瘤同样类型的肿瘤.侵袭是转移的一个重要部分,二者都属于肿瘤细胞恶性行为.上皮G间质转化是癌细胞发生侵袭和转移的关键阶段.K a n g H 等[35]研究指出雷公藤红素通过抑制转录因子(S n a i l )和调节E G钙粘蛋白表达来抑制T G F Gb 1诱导的上皮G间充质转化,从而抑制肺癌A 579细胞的侵袭和转移.Y u X L 等[36]雷公藤红素通过下调P I 3K /A k t /N F GκB 信号通路,降低金属基质蛋白酶(MM P G2和MM P G9)的表达,从而抑制人成骨肉瘤(U G2O S )细胞的侵袭和转移.杜娜等[37,38]研究表明高浓度的雷公藤红素可以抑制胃腺癌(A G S)细胞和人肝癌(H e p G 2)细胞的迁移,但具体作用机制需要进一步研究.目前有关雷公藤红素抑制肿瘤细胞侵袭和迁移的作用机制报道较少,但我们不可否定雷公藤红素在抑制侵袭和迁移方面的影响,因此对于这方面的研究还需进一步深入探讨.2.4㊀抑制血管新生血管生成是恶性实体肿瘤突破上皮基底膜后进一步生长所必须的,血管新生后可以为肿瘤细胞提高充足的营养供给,因此通过抑制血管新生可以切断肿瘤细胞的营养供给,从而达到治疗的目的.缺氧性诱导因子(H I F G1ɑ)是肿瘤细胞生长过程中重要的调控因子,肿瘤细胞在缺氧状态下,血管新生较快.H u a n g L L 等[39]研究发现,在肝癌(H e pG 2)细胞和肺癌(A 549)细胞中,雷公藤红素通过抑制H I F G1ɑ蛋白及靶基因的表达,抑制缺氧介导的血管生成和转移.H u a n g S 等[40]研究表明雷公藤红素通过抑制骨髓衍生的内皮祖细胞中血管内皮生长因子(V E G F )的分泌,从而抑制V E G F 诱导的功能活性来抑制血管再生.王淑静等[41]研究指出雷公藤红素通过降低人胃癌(S G C G7901)细胞和人脐静脉内皮(E C V 304)细胞中H I F G1ɑ和单羧酸转运体(M C T G4)蛋白表达水平,抑制细胞增殖,从而达到抑制胃癌细胞生长和肿瘤血管生成的双重抗肿瘤作用.69㊀聊城大学学报(自然科学版)3㊀雷公藤红素的结构改造3.1㊀A /B 环的结构改造及其抗癌活性雷公藤红素的生物活性与A /B 环有关,S r e e r a m u l uS 等[42]研究表明,A /B 环含有迈克尔受体,A /B 环上的C G6位极易发生亲核加成反应,形成迈克尔加成产物,同时A /B 环发生结构变化,醌甲基结构变成芳香环结构(以半胱氨酸残基作为亲电基团,进行迈克尔加成反应,机理见图4).此外C G3位的羟基,通过酯化反应,可以与酸酐或酰氯反应,合成一些酯类衍生物.图4㊀迈克尔加成反应机理[42]3.1.1㊀A /B 环骨架改造.F i gu e i r e d oS A C 等[43]对A /B 环㊁C G29位羧基进行改造,合成了衍生物1G4(结构及I C 50见图表1),并初步阐明了衍生物在人肺癌细胞(A 549)和胰腺癌细胞(M I AP a C a G2)中的构效关系,C G29位羧基变成氨基甲酸酯后(化合物1)抗癌活性与雷公藤红素相当(雷公藤红素I C 50=0.46G1.56μm o l /L ).C G6位烯丙基发生氧化重排后(化合物2)抗癌活性下降,但是化合物2对肿瘤细胞和正常细胞之间的选择性显著增加.C G3位羟基甲基化后(化合物3)抗癌活性大幅度降低.在C G2位㊁C G3位引入乙酰基,合成的二乙酸酯类化合物4,抗癌活性最佳,且对肿瘤细胞和正常细胞之间的选择性最佳.表1㊀雷公藤红素衍生物1G4的结构及I C 50值C o m po u n d s A /B 环I C 50A 549M I AP a C a G2N o r m a l c e l lS e l e c t i v i t y11.74ʃ0.050.58ʃ0.0526.53ʃ0.436.50ʃ0.49>30ʏʏʏT u m o u r Gt o Gn o n Gt u m o u r s e l e c t i v i t y3>10>1040.88ʃ0.040.33ʃ0.023.68ʃ0.20ʏʏʏT u m o u r Gt o Gn o n Gt u m o u r s e l e c t i v i t y79第5期王红敏,等:雷公藤红素的抗肿瘤作用及其结构改造研究进展89㊀聊城大学学报(自然科学版)3.1.2㊀CG6位结构改造.T a n g K Y等[7]通过碳酸化㊁磺化㊁硫化反应,对雷公藤红素的A环和CG6位进行了结构改造,设计合成了一系列雷公藤红素衍生物5G10(结构见图5,活性见表2),抗癌活性测试表明,与先导化合物雷公藤红素相比,CG6位磺化(化合物8)和CG6位硫化(化合物9G10)的衍生物对于人胃癌细胞系(B G C823,H4,B e l7401)抗癌活性提高5G8倍,且2㊁3位乙酰化比丙酰化活性好,其中化合物10活性最好,而CG6位碳酸化时失去抗癌活性.图5㊀雷公藤红素衍生物5G10为了进一步探索A/B环结构变化对抗肿瘤作用的影响,T a n g K Y等[44]在CG6位引入了吲哚类似物合成了10种衍生物11G20(结构见图6,主要衍生物活性见表2),并测定其对人恶性胶质瘤细胞(H4)和人肝癌细胞(B e l7402)的抗癌活性,与雷公藤红素相比,6位引入吲哚,抗癌活性较差;引入6取代吲哚基团比5取代抗癌活性更好;引入氟取代吲哚基团抗癌活性降低.由于仅在CG6位引入不同取代的吲哚基团,衍生物的抗癌活性降低,T a n g K Y等又在29位和3位分别引入甲氧基,合成了衍生物21G29(结构见图6),抗癌活性指出,化合物23㊁26㊁28对肝癌细胞(B e lG7402)抑制作用优于雷公藤红素,化合物28对人恶性胶质瘤细胞(H4)和肝癌细胞(B e l7402)的抗癌活性最好.图6㊀雷公藤红素衍生物11G29表2㊀雷公藤红素衍生物的5G28的I C50值C o m p o u n d s细胞系I C50(μM)B G C823H4B e l7402C e l a s t r o l3.732.091.5550.491.371.7360.741.122.397>150>150>15080.470.370.4590.420.350.46100.500.460.5411 56.22>10014 31.7534.317 60.9011.8823 4.590.5126 7.880.0228 2.030.013.1.3㊀CG3位羟基结构改造.孙红莉[45]等以酯化反应为主,通过CG3位羟基与酰氯或酸酐反应,引入水溶性基团,合成了一系列雷公藤红素衍生物30G35(结构见图7),并通过大鼠肾上腺髓质嗜铬瘤细胞P C12和大鼠神经胶质瘤细胞C 6测试体外抗癌活性,化合物31G34失去了抗癌活性(化合物31G34对两种癌细胞的I C 50值均大于50μm o l /L ),化合物35对P 12细胞的I C 50值小于雷公藤红素,(35对P 12的I C 50=2.37μm o l /L ,雷公藤红素对P 12的I C 50=3.15μm o l /L ).图7㊀雷公藤红素衍生物30G353.2㊀C G29羧基的结构改造及其抗癌活性雷公藤红素的C G29位是酸性基团,C G29位可以通过酰化㊁酯化反应引入不同基团,合成一系列具有生物活性的酰胺类㊁酯类㊁脲类衍生物.3.2.1㊀酰胺类.为了提高雷公藤红素的水溶性,进一步阐明抗肿瘤方面的构效关系,T a n g WJ 等[46]在保持醌甲基结构的基础上,在29位羧基上进行结构改造,合成了一系列雷公藤红素酰胺类衍生物,并且进行了抗肿瘤抑制活性评价,合成的衍生物36G40(结构见图8)对人胃癌(S G C G7901),肝癌(S MM C G7721),胃癌(MG C G803和MG C G801)细胞系表现出较好的抗癌活性.化合物36是在C G29位引入亲水性片段,对S G C G7901㊁S MM C G7721㊁MG C G803㊁MG C G801细胞均表现出较高的抗癌活性,I C 50分别为0.16㊁0.30㊁0.39㊁0.61μm o l /L .在过去的十年里,热休克蛋白作为分子靶标被广泛用于肿瘤治疗.F e n J 等[47]合成了一系列雷公藤红素酰胺类衍生物41G45(结构见图8),部分目标化合物抑制乳腺癌细胞M C F G7㊁胰腺癌细胞P a n c G1㊁肺癌细胞A 549的半数抑制浓度(I C 50值)小于1μm o l /L ,抗癌活性优于雷公藤红素(I C 50=2.02G2.88μm o l /L ),研究指出这类衍生物能干扰热休克蛋白90G辅助伴侣分子37(H s p 90GC d c 37)相互作用,导致致癌激酶的降解,从而抑制肿瘤细胞的生长和繁殖.C G29位引入含氮极性基团,对H s p 90GC d c 37具有很强的抑制活性,这些化合物提高了水溶性和渗透性.在这些衍生物中,化合物42(对M C F G7㊁P a n c G1㊁A 579的I C 50值为1.02㊁1.12㊁1.01μm o l /L )抗癌活性最佳,对H s p 90GC d c 37具有较强的抑制作用,可用作研究H s p 90GC d c 37相互作用的新型探针分子.图8㊀雷公藤红素衍生物36G45氨基酸具有较好的生物相容性和较低的毒性,一些氨基酸可参与基因表达㊁蛋白质合成和信号通路,因此将氨基酸引入天然小分子化合物中,可以提高生物活性[48].P a n g C H 等[49]在C G29位羧基引入氨基酸取代物,设计合成了一系列雷公藤氨基酸酯类衍生物46G53(结构见图9,I C 50见表3).衍生物46G51对人宫颈癌细胞(H e L a )和肺癌细胞A 549的半数抑制浓度(I C 50值)为0.109G0.895μm o l /L ,优于雷公藤红素(I C 50=0.947G1.069μm o l /L ).衍生物对H e L a 和A 549的抗癌活性明显强于肝癌细胞(H e pG 2).研究表明,芳香族氨99第5期王红敏,等:雷公藤红素的抗肿瘤作用及其结构改造研究进展001㊀聊城大学学报(自然科学版)基酸取代物不是维持雷公藤红素抗癌活性的必须结构片段,引入芳香族氨基酸合成的衍生物52和53(I C50>1μm o l/L)抗癌活性明显降低.通过比较47和48㊁49和50㊁52和53的I C50值,发现具有乙酯基团的衍生物比甲酯基团的衍生物活性更好.Z h a n g H J等[50]设计合成了一系列氨基酸酯类衍生物54G58(结构见图9,I C50见表3),并测试其在胃癌细胞(A G S,MG CG803,S G CG7901),人结肠癌(H C TG116),肺癌(A549),宫颈癌(H e L a),肝癌细胞(B e lG7402和H e p GG2)中的抗癌活性.研究表明,化合物54,56,57,58,对A G S,H C TG116,H e L a和H e p GG2抗癌活性优于雷公藤红素,抗癌活性与手性有一定的关系,L型化合物55抗癌活性显著降低,而D型化合物57则表现出良好的抗癌活性.化合物58的抗癌活性最佳,研究者进行了分子对接,结合细胞凋亡和分子对接结果推测化合物58可能是通过激活半胱氨酸蛋白酶G3(C a s p a s eG3)诱导肿瘤细胞发生凋亡.图9㊀雷公藤红素衍生物46G58表3㊀雷公藤红素衍生物46G58的I C50值C o m p o u n d s细胞系I C50/μMH e l a A549H e p GG2A G S H C TG116C e l a s t r o l0.947G1.511.069G3.021.31G4.1211.463.43460.371ʃ0.160.235ʃ0.062.077ʃ0.1――470.27ʃ0.090.895ʃ0.12.119ʃ0.15――480.229ʃ0.10.545ʃ0.11.184ʃ0.11――490.29ʃ0.030.451ʃ0.062.086ʃ0.06――500.237ʃ0.090.109ʃ0.051.598ʃ0.09――510.569ʃ0.170.668ʃ0.192.099ʃ0.05――522.148ʃ0.192.134ʃ0.602.652ʃ0.81――531.464ʃ0.082.512ʃ0.071.275ʃ0.05――540.731.990.661.012.835521.476.817.3728.043.52561.270.960.970.740.90571.262.021.390.721.30582.631.220.760.440.783.2.2㊀酯类.孙红莉[45]以酯化反应为主对CG29位进行修饰,合成了一系列雷公藤红素酯类衍生物59G64(结构见图10),化合物59㊁61㊁64对大鼠肾上腺髓质嗜铬瘤细胞P C12和大鼠神经胶质瘤细胞C6的抑制活性优于雷公藤红素(化合物对两种细胞的I C50为雷公藤红素:I C50=1.48G3.15μm o l/L,59:I C50=0.59G1.56μm o l/L,61:I C50=1.14G2.17μm o l/L,64:I C50=1.32G1.68μm o l/L),化合物60对P C12细胞的抑制活性降低(60:I C50>10μm o l/L),化合物62㊁63对两种细胞的抗癌活性与雷公藤红素基本相当(62:I C50=2.02G3.04μm o l/L,63:I C50=3.01G3.04μm o l/L).Z h a n g H J等[50]通过用胺和三唑衍生物修饰CG29位羧酸,设计并合成一系列新型雷公藤酰胺类衍生物65G76(结构见图11,活性见表4),选择胃癌细胞(A G S,MG CG803,S G CG7901),人结肠癌(H C TG116),肺癌(A549),宫颈癌(H e L a),肝癌细胞(B e lG7402和H e p GG2),筛选衍生物的抗癌活性,研究表明,部分化合物具图10㊀雷公藤红素衍生物59G64有很好的抗癌活性(I C 50<1μm o l /L ).化合物65G68引入酰胺基团,有效提高了抗癌活性,但随着氯原子,氟原子,甲氧基的引入,抗癌活性呈下降趋势.化合物69G71,R 位引入不同取代的哌嗪衍生物,当哌嗪上的氮原子和苯环直接相连时合成的化合物70,抗癌活性最好.氮原子对发挥抗癌活性具有很重要的作用,化合物72G74引入含氮杂环,抗癌活性显著增强(I C 50<1μm o l /L ).化合物73㊁74在S G C G7901,H C T G116,B e l G7402细胞中抗癌活性比雷公藤红素提高3倍.三唑类衍生物75G76对抗癌活性影响较小.图11㊀雷公藤红素衍生物65G76表4㊀雷公藤红素衍生物65G76的I C 50值C o m p o u n d s 细胞系I C 50/μM A G SM G C G803H C T G116S G C G7901B E L G7402A 549H E L A H E P G G2C e l a s t r o l 1.464.553.435.714.053.021.511.31650.490.780.851.520.982.060.621.02661.931.302.71.573.52.152.831.82671.421.070.931.951.613.811.674.65682.281.571.682.151.915.233.615.83691.091.701.334.141.981.721.081.19700.751.190.881.811.140.910.8150.91711.351.692.004.192.351.771.311.18720.681.811.382.541.182.232.251.00730.851.180.842.141.191.710.750.84740.882.341.761.942.272.262.221.43750.97㊀2.955.234.814.893.522.662.19765.66㊀5.7712.2561.71G54.9423.47G3.2.3㊀脲类.F i gu e i r e d oS A C 等[51]通过对C G29位进行修饰改造,合成了一系列新型的雷公藤红素含脲衍生物,并分析了它们对人肺癌细胞(A 549)和胰腺癌细胞(M I A P a C a G2)的抗癌活性,在研究的细胞系中,几种衍生物比雷公藤红素具有更强的生长抑制作用,其中,衍生物77,78,79(结构见图12)表现出显著的抗癌活性(化合物对两种细胞的I C 50为77:I C 50=0.31G1.44μm o l /L ,78:I C 50=0.41G1.45μm o l /L ,79:I C 50=0.101第5期王红敏,等:雷公藤红素的抗肿瘤作用及其结构改造研究进展35G1.27μm o l /L ,雷公藤红素:I C 50=0.46G1.56μm o l /L ),且提高了肿瘤与非肿瘤细胞之间的选择性.研究发现,衍生物79通过下调p 53,激活外源性死亡受体途径,诱导人卵巢癌S K O V G3细胞发生凋亡,其有望成为新型的H s p90抑制剂.图12㊀雷公藤红素衍生物77G793.3㊀雷公藤红素多位点同时改造及其抗癌活性为了提高抗癌活性和选择性,F i gu e i r e d oS A C 课题组[43]合成了一系列新型的雷公藤红素C G29位氨基甲酸酯衍生物80G83(结构见图13),研究指出氨基甲酸酯基团是一个关键的结构单元,可作为氢键供体和水发生相互作用,从而有助于提高化合物整体水溶性和生物利用度.衍生物通过肺癌细胞(A 549)和胰腺癌细胞(M I AP a C a G2)进行活性评价,化合物80(对两种细胞的I C 50=0.33G0.88μm o l /L )具有较高的抗癌活性,且在恶性肿瘤细胞和非恶性成纤维细胞之间具有很好的选择性.图13㊀雷公藤红素衍生物80G83S h a n WG 等[52]对C G29位和C G3进行了结构改造,合成了一系列雷公藤红素酯类衍生物化合物84G92(结构见图14),衍生物84G88(I C 50=0.24G0.78μm o l /L )对肝癌细胞(H e p G 2)㊁胃癌细胞(S G C 7901)㊁宫颈癌细胞(H e l a )的抗癌活性优于雷公藤红素(I C 50=0.58G0.87μm o l /L ).A 环的C G3位羟基对抗癌活性具有重要影响,当C G3位通过酯化反应引入含氮杂环化合物后,合成的衍生物90G92(I C 50=2.82G18.01μm o l /L )抗癌活性明显降低.图14㊀雷公藤红素衍生物84G92201㊀聊城大学学报(自然科学版)4㊀结语雷公藤红素作为雷公藤根皮中提取的第一个单体成分,抗癌活性广泛而显著,具有良好的开发前景.近年来国内外学者对其抗癌机制进行了深入的研究,研究表明,雷公藤红素可通过诱导肿瘤细胞凋亡㊁影响血管生成㊁调节肿瘤相关蛋白的表达㊁抑制蛋白酶体等多种机制抑制肿瘤细胞活性.雷公藤红素的结构改造工作已取得一些进展,大多数衍生物表现出显著的抗癌活性,但是,先导化合物雷公藤红素水溶性差㊁生物利用度低㊁毒副作用大等缺点亟待解决,目前国内外研究者针对其缺点进行结构改造的研究较少,有待进一步研究.现阶段,雷公藤红素衍生物的抗癌活性研究仅限于细胞水平,对癌细胞内具体的信号通路调节机制和作用靶点尚未阐明.为了更加深入的开展雷公藤红素结构修饰改造工作,保留其抗癌活性,克服自身缺点,今后的研究将集中于以下几个方面:(1)对雷公藤红素进行特定的结构改造,合成新的高效低毒的衍生物,从而克服先导化合物的缺点.(2)测试衍生物对肿瘤细胞的生长抑制活性,阐明构效关系.(3)阐明雷公藤红素衍生物的抗肿瘤作用机制,开发结构新颖的㊁作用机制明确的㊁靶向特定靶点的小分子药物.随着雷公藤红素结构改造工作及其衍生物抗肿瘤作用机制的深入研究,为其临床应用奠定基础,有望成为新型抗癌药物.参㊀考㊀文㊀献[1]㊀K o l c h W ,H a l a s z M ,G r a n o v s k a y a M.T h ed y n a m i cc o n t r o lo fs i g n a l t r a n s d u c t i o nn e t w o r k s i nc a n c e rc e l l s [J ].N a t u r eR e v i e w C a n c e r ,2015,15:515G527.[2]D a v i d JN ,G o r d o n M C .N a t u r a l p r o d u c t s a s n e wd r u g s f o r m1981t o 2014[J ].J o r n a l o fN a t u r a l P r o d u c t s ,2016(1):80G86.[3]徐任生,赵维民.天然产物活性成分分离[M ].北京:科学出版社,2012.[4]K a n n a l y a nR ,S h a n m u g a n M K ,S e t h i G.M o l e c u l a r t a r g e t s o f c e l a s t r o l d e r i v e d f r o mt h u n d e r o f g o d v i n e :p o t e n t i a l r o l e i n t h e t r e a t m e n t o f i n f l a m m a t o r y d i s o r d e r s a n d c a n c e r [J ].C a n c e rL e t t e r s ,2011,303(2):9G20.[5]H u a n g Y ,Z h o uY ,F a nY ,e t a l .C e l a s t r o l i n h i b i t s t h e g r o w t ho fh u m a n g l i o m ax e n o g r a f t s i nn u d em i c e t h r o u g hs u p p r e s s i n g V E G F R e x pr e s s i o n [J ].C a n c e rL e t t e r s ,2008,264(1):101G106.[6]Y a n g HJ ,C h w nD ,C u iQ C ,e t a l .C e l a s t r o l ,a t r i t e r p e n ee x t r a c t e df r o mt h eC h i n e s e t h u n d e ro f g o dv i n e i sa p o t e n t p r o t e a s o m e i n h i b i t o r a n d s u p p r e s s e sh u m a n p r o s t a t e c a n c e r g r o w t h i nn u d em i c e [J ].C a n c e rR e s e a r c h ,2006,66(9):4758G4765.[7]T a n g K Y ,H u a n g Q Q ,Z e n g JF ,e t a l .D e s i g n ,s y n t h e s i s a n db i o l o g i c a l e v a l u a t i o no fC (6)Gm o d i f i e dc e l a s t r o l d e r i v a t i v e sa s p o t e n t i a l a n t i t u m o r a ge n t s [J ].M o l e c u l e s ,2014,19:10177G10188.[8]M o u H B ,Y iZ h e n g Y ,Z h a o P ,e ta l .C e l a s t r o li n d u c e sa p o p t o s i si n n o n Gs m a l l Gc e l ll u n g c a n c e r A 549c e l l st h r o u g h a c t i v a t i o n of m i t o c h o n d r i a Ga n dF a s /F a s L Gm e d i a t e d p a t h w a y s [J ].T o x i c o l og y i nV i t r o ,2011,25:1027G1032.[9]Zh a n g H Y ,Li JH ,L iG ,e t a l .E f f e c t s o f c e l a s t r o l o n e n h a n c i n g a p o p t o s i s o f o v a r i a n c a n c e r c e l l s v i a t h e d o w n r e gu l a t i o n o fm i c r o R N A G21a n d t h e s u p p r e s s i o n o f t h e P I 3K /A k t GN F GκB s i g n a l i n g p a t h w a y i n a n i n v i t r om o d e l o f o v a r i a n c a r c i n o m a [J ].M o l e c u l a rM e d i c i n eR e po r t s ,2016,14:5363G5368.[10]C h a d a l a p a k aG ,J u t o o r u I ,S a f e S .C e l a s t r o l d e c r e a s e s s p e c i f i c i t y p r o t e i n s (S p )a n d f i b r o b l a s t g r o w t h f a c t o r r e c e p t o r G3(F G F R 3)i nb l a d d e r c a n c e r c e l l s [J ].C a r c i n o ge n e s i s ,2012,33(4):886G894.[11]L u W Z ,J i aGF ,M e n g X Y ,e t a l .B e t a Gc a t e n i nm e d i a t e s t h e a p o p t o s i s i n d u c t i o n ef f e c t o f c e l a s t r o l i nH T 29c e l l s [J ].L i f e S c i e n c e s ,2012,91,279G283.[12]A n a v i S ,N iZ ,T i r o s h O ,e ta l .S t e a t o s i s Gi n d u c e d p r o t e i n sa d d u c t s w i t hl i p i d p e r o x i d a t i o n p r o d u c t sa n dn u c l e a re l e c Gt r o p h i l i cs t r e s s i n h e p a t o c y t e s [J ].R e d o xB i o l ,2015,4:158G168.[13]K r a j a r n g A ,I m o t oM ,T a s h i r oE ,e t a l .A p o p t o s i s i n d u c t i o n a s s o c i a t e dw i t h t h eE Rs t r e s s r e s p o n s e t h r o u g h u p Gr e g u l a t i o n o f J N K i nH e L a c e l l s b yg a m b o g i c a c i d [J ].B M CC o m p l e m e n tA l t e r n M e d ,2015,15:26.[14]黄志平,邵立龙,阮阳平.雷公藤红素通过R O S /J N K 途径诱导S a o s G2细胞发生c a s p a s e 依赖的凋亡[J ].中国病理生理杂志,2015,31(8):1457G1461.[15]丁成国.雷公藤红素通过R O S /J N K 信号通路诱导T 98G 细胞发生凋亡[J ].浙江实用医学,2015,20(5):325G328.[16]H a nXX ,S u nSK ,Z h a oM ,e t a l .C e l a s t r o l s t i m u l a t e s h y p o x i a Gi n d u c i b l e f a c t o r G1a c t i v i t y i n t u m o r c e l l s b y i n i t i a t i n g t h eR O S /A k t /p70S 6K s i g n a l i n gp a t h w a y a n d e n h a n c i n g h y p o x i a Gi n d u c i b l e f a c t o r G1ɑp r o t e i n s yn t h e s i s [J ].P L O SO N E ,2014,9(11):1G15.301第5期王红敏,等:雷公藤红素的抗肿瘤作用及其结构改造研究进展401㊀聊城大学学报(自然科学版)[17]N a b e k u r aT,H i r o iT,K a w a s a k iT,e t a l.E f f e c t s o f n a t u r a l n u c l e a r f a c t o rGk a p p aB i n h i b i t o r s o n a n t i c a n c e r d r u g e f f l u x t r a n s p o r t e r h u m a n PGg l y c o p r o t e i n[J].B i o m e dP h a r m a c o t h e r,2015,70:140G145.[18]徐佳,伍春莲.雷公藤红素诱导非小细胞肺癌H1299细胞凋亡及其机制研究[J].中药材,2015,38(9):1925G1928.[19]张乙川,刘峰,王俊,等.雷公藤红素诱导人肝癌S MM CG7721细胞凋亡研究[J].中国普外基础与临床杂志,2016,23(1):48G51.[20]C h i a n g CK,W a n g CC,L uT F,e t a l.I n v o l v e m e n to f e n d o p l a s m i c r e t i c u l u ms t r e s s,a u t o p h a g y,a n da p o p t o s i s i na d v a n c e d g l y c a t i o ne n d p r o d u c t s i n d u c e d g l o m e r u l a rm e s a n g i a l c e l l i n j u r y[J].S c iR e p,2016,6:34167.[21]S i d h u A,M i l l e rJ R,T r i p a t h i A,e ta l.B o r r e l i d i ni n d u c e st h e u n f o l d e d p r o t e i n r e s p o n s ei n o r a lc a n c e rc e l l s a n d c h o pGd e p e n d e n ta p o p t o s i s[J].A C S M e dC h e m L e t t,2015,6(11):1122G1127.[22]陈艳阳,欧云生,陶勇,等.雷公藤红素通过内质网应激相关通路促进人骨肉瘤H O S细胞凋亡[J].肿瘤,2017,37:901G908.[23]S h r i v a s t a v aS,J e e n g a rM K,R e d d y VS,e t a l.A n t i c a n c e r e f f e c t o f c e l a s t r o l o nh u m a n t r i p l e n e g a t i v e b r e a s t c a n c e r:p o s s i b l e i n v o l v e m e n t o f o x i d a t i v es t r e s s,m i t o c h o n d r i a ld y s f u n c t i o n,a p o p t o s i sa n d P I3K/A k t p a t h w a y s[J].E x p e r i m e n t a la n d M o l e c u l a r P a t h o l o g y,2015,98:313G327.[24]K i mJ H,L e eJ O,L e e S K,e ta l.C e l a s t r o ls u p p r e s s e s b r e a s tc a n c e r M C FG7c e l lv i a b i l i t y v i at h e AM PGa c t i v a t e d p r o t e i n k i n a s e (AM P K)Gi n d u c e d p53Gp o l o l i k ek i n a s e2(P L KG2)p a t h w a y[J].C e l l u l a r S i g n a l l i n g,2013,25:805G813.[25]C a oL,Z h a n g X,C a oFF,e t a l.I n h i b i t i n g i n d u c i b l em i RG223f u r t h e r r e d u c e s v i a b l e c e l l s i nh u m a n c a n c e r c e l l l i n e sM C FG7a n dP C3t r e a t e db yc e l a s t r o l[J].B M CC a n c e r,2015,15:873.[26]J iN,L i J J,W e i ZX,e t a l.E f f e c to f c e l a s t r o l o n g r o w t h i n h i b i t i o no f p r o s t a t ec a n c e r c e l l s t h r o u g ht h er e g u l a t i o no fh E R Gc h a n n e l i n v i t r o[J].B i o M e dR e s e a r c h I n t e r n a t i o n a l,2015,308475.[27]S h aM,Y e J,L u a nZ Y,e t a l.C e l a s t r o l i n d u c e sc e l l c y c l ea r r e s tb y M i c r o R N AG21Gm T O RGm e d i a t e d i n h i b i t i o n p27p r o t e i nd e g r a d a t i o n i ng a s t r i c c a n c e r[J].C a n c e rC e l l I n t,2015,15:101.[28]H a r aM,A b eY,T a n a k aT,e t a l.G r e a t w a l l k i n a s e a n dc y c l i nBGC d k1a r eb o t hc r i t i c a l c o n s t i t u e n t so fMGp h a s eGp r o m o t i n g f a c t o r[J].N a tC o m m u n,2012,1059(3):1G9.[29]许阳贤,宋海燕,季光.雷公藤红素对肝癌细胞S MM CG7721凋亡和周期的调控作用及机制[J].中成药,2015,37(6):1153G1157.[30]闫燕艳,马存根,白建平.雷公藤红素诱导H E R2/n e u过表达人类乳腺癌M D AGM BG453细胞周期阻滞及其机制[J].中药药理与临床,2012,28(6):39G41.[31]倪海雯,孔祥图,孙雪梅.雷公藤红素阻断L PG1人多发性骨髓瘤细胞周期及抑制血管生成的实验研究[J].安徽医药,2012,16(12):1754G1756.[32]张志强,高体云,李暐,等.雷公藤红素通过活性氧诱导结肠癌S W620细胞凋亡[J].中国医院药学杂志,2015,35(7):1558G1563.[33]安申,王丹丹,赵玉杰,等.雷公藤红素对卵巢癌S K O V3/D D P细胞的抑制作用及其机制[J].中国生物制品学杂志,2015,28(11):1157G1162.[34]张晓玲,李爱萍,环飞,等.雷公藤红素对白血病H LG60和J u r k a t细胞增殖及凋亡的影响[J].中国药科大学学报,2015,46(1):89G93.[35]K a n g H,L e eM,J a n g S W,e t a l.C e l a s t r o l i n h i b i t sT G FGb1Gi n d u c e de p i t h e l i a lGm e s e n c h y m a l t r a n s i t i o nb y i n h i b i t i n g S n a i l a n dr e g u l a t i n g EGc a d h e r i ne x p r e s s i o n[J].B i o c h e m i c a l a n dB i o p h y s i c a lR e s e a r c hC o m m u n i c a t i o n s,2013,(437):550G556.[36]Y u X L,W a n g Q,Z h o u X,e t a l.C e l a s t r o l n e g a t i v e l y r e g u l a t e s c e l li n v a s i o n a n d m i g r a t i o n a b i l i t y o f h u m a n o s t e o s a r c o m a v i ad o w n re g u l a t i o nof t h eP I3K/A k t/N FGκBs ig n a l i n gp a th w a yi nv i t r o[J].O n c o l o g y L e t t e r s,2016,12:3423G3428.[37]杜娜,付建华,李健,等.雷公藤红素对H e p G2细胞迁移的影响[J].中国中医药信息杂志,2015,22(7):51G57.[38]杜娜,李健,刘福生,等.雷公藤红素对A G S细胞迁移的影响[J].世界中西医结合杂志,2015,10(5):623G626.[39]H u a n g LL,Z h a n g ZF,Z h a n g S,e ta l.I n h i b i t o r y a c t i o no fC e l a s t r o l o nh y p o x i aGm e d i a t e da n g i o g e n e s i sa n d m e t a s t a s i sv i at h e H I FG1αp a t h w a y[J].I n t e r n a t i o n a l j o u r n a l o fm o l e c u l a rm e d i c i n e,2011,27:407G415.[40]H u a n g S,T a n g Y B,C a i X D.C e l a s t r o li n h i b i t s v a s c u l o g e n e s i s b y s u p p r e s s i n g t h e V E G FGi n d u c e d f u n c t i o n a l a c t i v i t y o f b o n e m a r r o wGd e r i v e d e n d o t h e l i a l p r o g e n i t o r c e l l s[J].B i o c h e m i c a l a n dB i o p h y s i c a lR e s e a r c hC o m m u n i c a t i o n s,2012(423):467G472.[41]王淑静,董立强,刘欢,等.雷公藤红素对S G CG7901细胞和E C V304细胞增殖及能量代谢的影响[J].中草药,2016,47(21):3854G3860.[42]S r e e r a m u l uS,G a n d eSL,G o b e lM,e t a l.M o l e c u l a rm e c h a n i s mo f i n h i b i t i o no f t h eh u m a n p r o t e i nc o m p l e x H s p90GC d c37,ak i n o m eC h a p e r o n eGC o c h a p e r o n e,b y t r i t e r p e n e c e l a s t r o l[J].A n g e wC h e mI n tE d,2009,48,5853G5855.[43]F i g u e i r e d oS A C,S a l v a d o r J A R,C o r t e sR,e t a l.D e s i g n,s y n t h e s i s a n db i o l o g i c a l e v a l u a t i o no f n o v e l CG29c a r b a m a t e c e l a s t r o l d e r i v a t i v e sa s p o t e n t a n d s e l e c t i v e c y t o t o x i c c o m p o u n d s[J].E u r o p e a nJ o u r n a l o fM e d i c i n a l C h e m i s t r y,2017,139:836G848.[44]T a n g K Y,H u a n g J W,P a nJF,e ta l.D e s i g n,s y n t h e s i sa n db i o l o g i c a le v a l u a t i o no fC(6)Gi n d o l ec e l a s t r o ld e r i v a t i v e sa s p o t e n t i a la n t i t u m o r a g e n t s[J].R S CA d v,2015,5:19620G19623.。

雷公藤红素治疗类风湿关节炎的研究进展

类风湿关节炎是一种慢性的自身免疫性疾病,主要表现为关节炎和全身症状。

目前的

治疗方法包括非甾体抗炎药、糖皮质激素、疏松骨质疏松治疗以及生物制剂等,但常常存

在一定的副作用或者有效率不足的问题。

因此,寻求新的治疗方法逐渐成为研究的热点和

难点。

雷公藤红素是一种从雷公藤中提取的天然化合物,其主要作用是通过调节免疫系统来

治疗类风湿关节炎。

近年来,越来越多的研究表明,雷公藤红素有着很好的治疗效果,并

且在临床应用中表现出了较好的安全性和耐受性。

目前,雷公藤红素治疗类风湿关节炎的机制主要包括以下几个方面:

1. 抑制炎症反应:雷公藤红素可以抑制炎症细胞的生成和活化,从而减轻炎症反应,缓解疼痛和肿胀。

2. 调节免疫系统:雷公藤红素可以调节T细胞的免疫应答,降低B细胞的免疫反应,从而减轻免疫系统的过度激活,防止自身免疫反应。

3. 促进关节修复:雷公藤红素可以促进关节软骨和骨骼细胞的生长和修复,加速关

节损伤的愈合过程。

近几年的一些临床研究结果也证实了雷公藤红素的治疗效果。

例如一项对60名类风湿关节炎患者的随机双盲对照试验发现,使用雷公藤红素治疗可以显著改善关节炎症状和体

能表现,且没有出现明显不良反应。

另外,一些动物实验也表明使用雷公藤红素可以明显

缓解关节炎病理变化,提高关节活动度。

总体来说,雷公藤红素治疗类风湿关节炎的前景广阔。

虽然目前仍存在一些研究不足

的问题,例如治疗机制的具体解释、适用病情的临床研究等,但对于寻求新型且有效的治

疗方案来说,这将是一个非常值得关注的方向。

雷公藤红素用于脑卒中治疗的研究进展

朱容慧;陈俐;陈阳;黄玥;郑云华;仇滔

【期刊名称】《中国药师》

【年(卷),期】2024(27)4

【摘要】雷公藤红素提取自传统中药雷公藤,是一种具有广泛药理学活性的中药单体,具有抗肿瘤、抗炎、抗氧化、神经保护等疗效。

研究发现雷公藤红素不仅与肥胖、肿瘤、心血管疾病密切相关,也在脑血管系统中通过调控多种信号通路发挥神经保护等作用。

目前,脑卒中有效的治疗药物仍然很有限,但随着对雷公藤红素研究的深入,其在脑卒中的治疗潜力受到了越来越多的关注,尤其在缺血性及出血性卒中的研究中呈现出良好疗效。

因此,本文首次对雷公藤红素的脑卒中治疗作用及所涉及的潜在机制进行系统的总结,以期为雷公藤红素的神经保护作用相关研究提供进一步方向和参考。

【总页数】11页(P711-721)

【作者】朱容慧;陈俐;陈阳;黄玥;郑云华;仇滔

【作者单位】仁寿县人民医院药剂科;西南交通大学附属医院医院质量评价与病案管理部;成都市第三人民医院医院质量评价与病案管理部

【正文语种】中文

【中图分类】R28

【相关文献】

1.雷公藤红素治疗类风湿关节炎的研究进展

2.基于肝脏疾病治疗分析雷公藤红素研究进展

3.雷公藤红素治疗非酒精性脂肪性肝病的研究进展

4.雷公藤红素治疗肥胖的研究进展

5.QuEChERS-超高效液相色谱-质谱联用法检测蜂蜜中雷公藤甲素和雷公藤红素及其热稳定性研究

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

雷公藤红素治疗类风湿关节炎的研究进展类风湿关节炎是一种慢性自身免疫性疾病,其特征是关节受累和全身性炎症反应。

该疾病会导致关节疼痛、肿胀、僵硬以及功能障碍,严重影响患者的生活质量。

目前,虽然存在多种治疗方法,但疗效有限且易出现药物副作用。

寻找更加有效和安全的治疗方法对于类风湿关节炎患者来说至关重要。

一、雷公藤红素对类风湿关节炎的药理作用雷公藤红素是一种从雷公藤中提取的生物活性成分,其主要成分为克烯酸、雷公藤内酯和雷公藤酮。

雷公藤红素具有抗炎、免疫调节和抗氧化等多种药理作用,可以调节免疫系统功能、减轻炎症反应、减少关节炎症等。

研究表明,雷公藤红素能够通过多种途径调节炎症细胞的活性,抑制炎症介质的释放,减轻关节炎症反应,并且对关节疼痛、肿胀和功能障碍具有显著的改善作用。

二、雷公藤红素在动物模型中的研究进展近年来,许多研究利用类风湿关节炎动物模型探讨了雷公藤红素的治疗作用。

研究发现,雷公藤红素治疗类风湿关节炎动物模型能够显著减轻关节炎症反应,改善关节疼痛和肿胀,减少关节组织病理损伤,提高动物的运动功能。

雷公藤红素还能够显著降低类风湿关节炎模型动物血清中炎症介质的水平,抑制免疫细胞的活性,减少关节滑膜细胞增殖和侵袭,从而对类风湿关节炎具有明显的治疗效果。

除了在动物模型中的研究外,雷公藤红素在临床应用方面也取得了一些进展。

临床研究表明,雷公藤红素治疗类风湿关节炎的临床疗效良好,且安全性高。

一项随机对照研究显示,雷公藤红素治疗类风湿关节炎的总有效率达到80%以上,且患者关节疼痛、肿胀、早晨僵硬等症状均有不同程度的改善,且未出现明显的不良反应。

另一项临床观察研究也证实了雷公藤红素在治疗类风湿关节炎中的显著疗效和良好的耐受性。

雷公藤红素在治疗类风湿关节炎中还存在一些不足之处。

目前的研究主要集中在动物模型和小样本的临床研究中,临床证据不够充分。

雷公藤红素的药理作用和治疗机制尚未完全阐明,需要进一步深入的研究。

雷公藤红素作为治疗类风湿关节炎的新药物,尚需进一步的临床验证和研究。