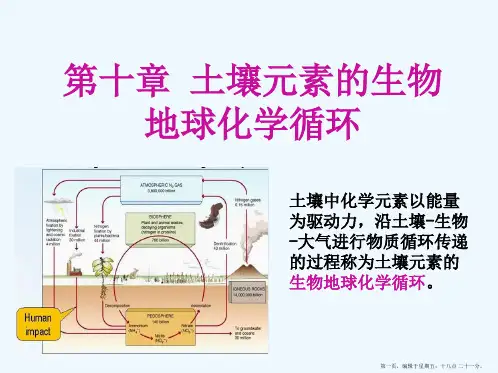

第十章土壤养分状况介绍

- 格式:ppt

- 大小:3.30 MB

- 文档页数:86

绪论土壤(Soil ):陆地表面由矿物质、有机物质、水、空气和生物组成,具有肥力,能生长植物的未固结层。

物的未固结层。

土壤肥力(soil fertility ):土壤能供应与协调植物正常生长发育所需的养分和水、气、热的能力。

能力。

是土壤的基本属性和质的特征。

是土壤的基本属性和质的特征。

第一章1、同晶替代/同晶代换/同晶置换/同型异质替代/ Isomorphous substitution 组成矿物的中心离子被电性相同、大小相近的离子所替代而晶格构造保持不变的现象。

第二章1、名词解释、名词解释土壤有机质(Soil organic matter ,SOM )是指存在于土壤中的所有含碳的有机物,包括各种动植物残体,微生物体及其分解和合成的各类有机物质。

土壤腐殖质(humus )是除未分解和半分解动、植物残体及微生物体以外的有机物质的总称。

矿化作用(mineralization) 土壤有机质在土壤微生物及其酶的作用下,氧化分解成二氧化碳和水,并释放出其中的矿质养分的过程。

和水,并释放出其中的矿质养分的过程。

冻土效应(effect of soil freezing) 土壤冰冻以后,在其解冻后的最初1~2周内,二氧化碳和氨释放量增多的现象。

释放量增多的现象。

干土效应( effect of soil drying ):土壤经过干燥后,在加水湿润的最初1~2周内,二氧化碳和氨释放量增加的现象。

碳和氨释放量增加的现象。

腐殖化过程:(Humification) 动物、植物、微生物残体在微生物作用下,通过生化和化学作用而形成腐殖质的过程。

激发效应**(Priming effect):投入新鲜有机质或含氮物质而使土壤中原有机物质的分解速率改变的现象。

使分解速率增加的称正激发效应;降低的称负激发效应。

HA/FA 值:表示胡敏酸与富里酸含量的比值。

是表示土壤腐殖质成份变异的指标之一。

第三章 根际效应: 根际土壤与非根际土壤在物理、根际土壤与非根际土壤在物理、化学和生物学特性有明显的不同,化学和生物学特性有明显的不同,化学和生物学特性有明显的不同,这些特征在根这些特征在根际土壤和非根际土壤的比值称为根土比(R/S ratio)。

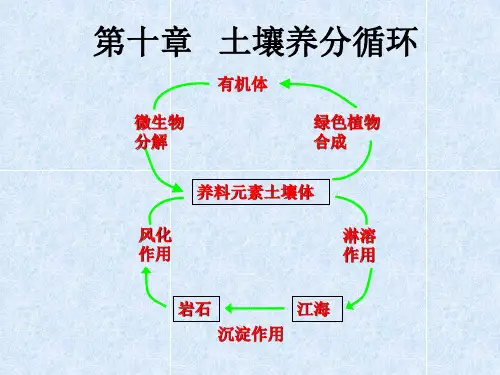

第十章土壤养分循环第一节土壤氮素循环第二节土壤磷和硫的循环第三节土壤中的钾钙镁第四节土壤中的微量元素循环第五节土壤养分平衡及有效性循环第一节土壤氮素一、陆地及土壤生态系统中的氮循环(一)陆地生态系统中的氮形态大气中氮以分子态氮(N2)和各种氮氧化物(NO2、NO、N2O)等形式存在。

其中N2占78% ,生物作用下转化为土壤和水体生物有效态(铵态氮和硝态氮)(二)氮素循环由两个重叠循环构成:一是大气层的气态氮循环几乎所有的气态氮对大多数高等植物无效,只有若干种微生物或少数与微生物共生的植物可以固定大气中的氮素,使它转化成为生物圈中的有效氮。

二是土壤氮的内循环1-矿化作用 2-生物固氮作用 3-铵的粘土矿物固定作用4-固定态铵的释放作用 5-硝化作用6-腐殖质形成作用 8-腐殖质稳定化作用7-氨和铵的化学固定作用二、土壤氮的获得和转化(一)土壤氮的获得1、大气中分子氮的生物固定2、雨水和灌溉水带入的氮3、施用有机肥和化学肥料(二)土壤中N的转化1、氮的形态---无机态氮和有机态氮(1)土壤无机态氮铵态氮(NH4+-N)硝态氮(NO3--N)(2)有机态氮 --主要存在形态,占全N的95%以上水溶性有机氮按溶解度大小分水解性有机氮非水解性有机氮2、土壤氮素的转化(1)有机氮的矿化矿化过程分两个阶段:第一阶段:氨基化阶段即复杂的含氮化合物(如氨基糖、蛋白质、核酸等)经微生物酶的系列作用下,逐渐分解而形成简单的氨基化合物。

第二阶段:氨化作用即在微生物作用下,各种简单的氨基化合物分解成氨的过程。

氨化作用于可在不同条件下进行:O2 RCOOH +NH3+CO2+QRCHNH2COOH + 2H---RCH2COOH +NH3+QH2O RCHOHCOOH+NH3+Q(2)铵的硝化硝化作用:是指土壤中大部分NH4+通过微生物作用氧化成亚硝酸盐和硝酸盐的过程。

2NH4++3O2-------2NO2-+2H2O+4H++Q2NO2-+O2-------2NO3-+Q(3)无机态氮的生物固定定义:矿化作用生成的铵态氮、硝态氨和某些简单的氨基态氮,通过微生物和植物的吸收同化,成为生物有机体组成部分,称为无机态N的生物固定(又称为生物固持)(4)铵离子的矿物固定定义:是指离子直径大小与2:1型粘土矿物晶架表面孔穴大小接近的铵离子,陷入晶架表面的孔穴内,暂时失去了它的生物有效性,转变为固定态铵的过程。

第十章植物生长养分和生活环境食物、饲料和纤维生产所陛下的全部植物必需营养元素都与环境质量有关。

综合地说,只要充足和平衡地施用,它们就能提高生产潜力和环境和谐一致。

养分促使植物更加茁壮、健康和有生产力,发育出更大的根系、更多地上部残体、更迅速的地面覆盖、更高的水分利用率和对干旱、病虫、低温和播期等作物胁迫条件更强的抗性。

虽然植物必需养分在提供充足食物和保护环境方面起到重要作用,但不合理的管理会造成一些环境危害。

两个最容易管理失误和造成非点源环境污染的养分是氮和磷。

1.氮土壤侵蚀可以造成氮损失。

作物残体、动物粪便和其它土壤有机组分(包括土壤微生物)的土壤氮可遭受表面侵蚀,随水和土壤沉积物运动。

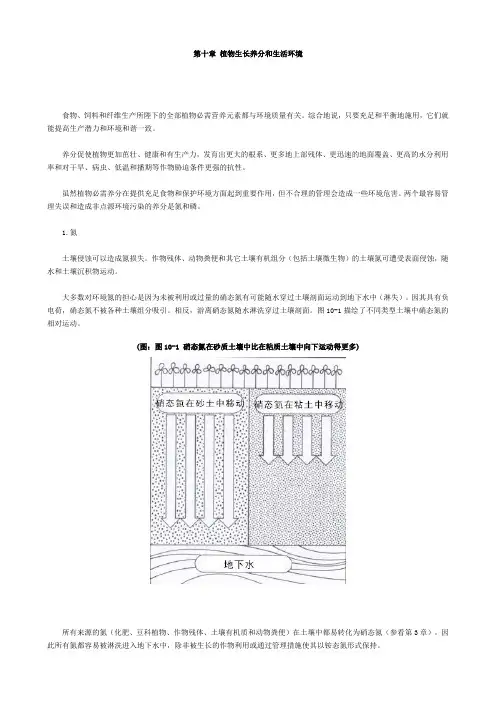

大多数对环境氮的担心是因为未被利用或过量的硝态氮有可能随水穿过土壤剖面运动到地下水中(淋失)。

因其具有负电荷,硝态氮不被各种土壤组分吸引。

相反,游离硝态氮随水淋洗穿过土壤剖面。

图10-1描绘了不同类型土壤中硝态氮的相对运动。

(图:图10-1 硝态氮在砂质土壤中比在粘质土壤中向下运动得更多)所有来源的氮(化肥、豆科植物、作物残体、土壤有机质和动物粪便)在土壤中都易转化为硝态氮(参看第3章)。

因此所有氮都容易被淋洗进入地下水中,除非被生长的作物利用或通过管理措施使其以铵态氮形式保持。

没有科学依据证明一种氮源比另一种对环境好。

有机氮源常在土壤中留下高水平硝态氮,因为按现有技术水平,它们比化肥更难于管理。

如第3章中所讲述,氮经历的土壤转化依赖于几个因素,包括湿度、温度、土壤pH值、土壤通气性等等。

总的结果是,自然界中没有氮的净收获和净损失。

全过程被称作“氮循环”,由图10-2所示。

(图:图10-2 氮循环)栽培措施可以控制农业土壤的大部分氮损失。

这对经济和环境都是理想的。

减少氮损失意味着氮更有效地用于作物生产,更少进入地表水和地下水。

2.磷磷对环境的影响主要通过湖泊、海湾和非流动水体的富营养化过程。

富营养化是水体对过量养分的反应。

我国土壤养分概况氮:我国土壤耕层中的全氮含量大概变动在0.05%~0.25%。

其中东北地区的黑土是我国土壤平均含氮量最高的土壤,一般为0.15%~0.035%。

而西北黄土高原和华北平原的土壤含氮量较低,一般为0.05%~0.1%。

华中华南地区,土壤全氮含量有较大的变幅,一般为0.04%~0.18%。

在条件基本相近的情况下,水田的含氮量往往高于旱地土壤。

我国绝大部分土壤施用氮肥都有一定的增产效果。

磷:磷是农业上仅次于氮的一个重要土壤养分。

土壤中大部分磷都是无机状态(50%~70%),只有30%~50%是以有机磷形态存在的。

我国北方土壤中的无机磷主要是磷酸钙盐,而南方主要是磷酸铁、铝盐类。

其中有相当大的部分是被氧化铁胶膜包裹起来的磷酸铁铝,称为闭蓄态磷。

我国土壤全磷含量变动在0.02%~0.11%,其中北方土壤的全磷含量,一般比南方土壤高,我国土壤的全磷含量大体上从南向北有增加的趋势。

如东北地区的黑土、白浆土全磷含量一般为0.06%~0.15%,而我国南方的红壤和砖红壤全磷含量一般为0.01%~0.03%。

土壤全磷含量的高低,通常不能直接表明土壤供应磷素能力的高低,它是一个潜在的肥力指标,但是当土壤全磷含量低于0.03%时,土壤往往缺磷。

’在土壤全磷中,只有很少一部分是对当季作物有效的,称为土壤有效性磷。

近年来,随着产量的提高,我国土壤缺磷面积不断扩大,原来那些对磷肥效果不明显的地区表现了严重的缺磷现象,如广大的黄淮海平原,西北黄土高原以至新疆等地都大面积缺磷。

而原来缺磷的地区,由于长期施磷,磷肥效果下降,这主要是指华中、华南某些缺磷水稻土。

在华中华南中高产水稻土上,随着有机肥的施入,磷已可满足作物需要,而大面积的酸性旱地土壤以及部分低产水田,缺磷仍然是相当严重的。

钾:土壤中钾全部以无机形态存在,而且其数量远远高于氮磷。

我国土壤的全钾含量也大体上是南方较低,北方较高。

南方的砖红壤,土壤全钾含量平均只有0.4%左右,华中、华东的红壤则平均为0.9%,而我国北方包括华北平原、西北黄土高原以至东北黑土地区,土壤全钾量一般都在1.7%左右。