土壤养分

- 格式:doc

- 大小:420.50 KB

- 文档页数:21

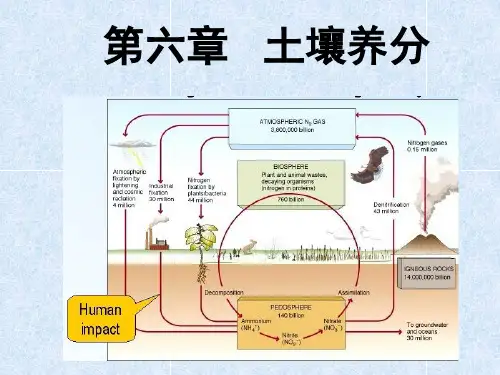

![[高等教育]第六章 土壤养分](https://uimg.taocdn.com/c4bbf1dcba0d4a7302763a7a.webp)

第十一章土壤养分研究证明,生物体中含有约90多种元素,其中已被肯定的植物生长发育必需的元素有16种:碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫、硼、铁、锰、铜、锌、钼、氯。

碳、氢、氧主要来自大气和水,其余元素则主要由土壤提供。

因此,土壤是植物养分元素的主要来源,土壤养分的丰缺程度直接关系到农作物的生长状况和产量水平。

所谓土壤养分是指存在于土壤中植物必需的营养元素,它是土壤肥力的物质基础,也是评价土壤肥力水平的重要内容之一。

第一节土壤中的氮素1.1 土壤中的氮素含量土壤中氮素的含量受自然因素(气候、地形及植被)和农业措施(耕作、施肥、灌溉及利用方式)的影响,变异性很大。

我国土壤除(东北黑土类、中部的棕壤、山地草甸土、草原栗钙土及低洼沼泽土)外,一般土壤耕层含N量都在0.2%以下,有些如冲刷严重、贫瘠的荒漠以及沙丘土壤含N量可低至0.05%以下。

氮素是构成生命体的重要元素。

在作物生产中,作物对氮的需要量较多,而土壤供氮不足是引起产量下降和品质降低的主要限制因素。

同时氮素施用过量会造成江河湖水的富营养化和地下水硝态氮(NO3- - N)累积污染等。

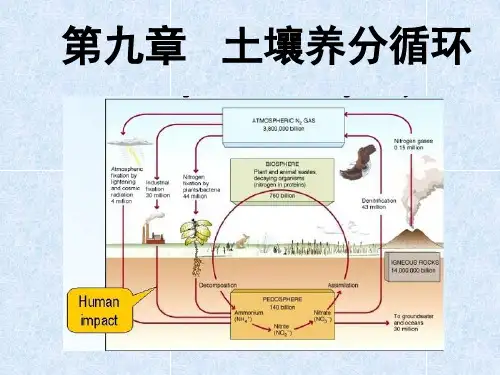

1. 2 土壤中氮素的来源1.生物固氮作用大气和土壤空气中的分子态氮(N2)不能被植物直接吸收利用,必须经过微生物固定为有机态N后,再经其它微生物分解转化为无机态N,才能成为植物可利用的氮源。

土壤中有固氮作用的微生物有三大类:(1)共生固N菌—包括根瘤菌和一些放线菌、蓝藻菌,与豆科作物共生为主,固N 能力强。

如温带耕地中,紫花苜蓿每年每公顷固N量约为225~300kg,三叶草根瘤菌固N约为150~210kg,紫云英根瘤菌固N约为90~112kg,绿萍—蓝藻为150~225kg。

(2)自身固氮菌——有两种。

一种为好气性细菌,一种为嫌气性细菌,它们均需要有机质作为能源。

还有具有光合作用能力的蓝绿藻也能自生固N,自生固N菌的固N能力不高,在温带耕地土壤中好气自生固N菌的固N量每年每公顷只有7.5~45kg,在热带森林地约为75~225kg,草地约45~450kg。

土壤养分的三要素

土壤养分的三要素是指:氮、磷、钾。

氮、磷、钾三要素,简称土壤养分三要素其之所以重要就在于必需经常调节其供不应求的状况,而不是指它们在作物营养中所起的作用。

一、什么是土壤养分

土壤养分是指植物所必需的,主要是土壤来提供的营养元素就叫做土壤养分。

土壤养分是土壤肥力的物质基础,是土壤肥力的重要组成因素。

具体也有如下分类:

1.有效养分:指能够直接或经过转化被植物吸收利用的土壤养分。

2.速效养分:指在作物生长季节内,能够直接、迅速为植物吸收利用的土壤养分,称速效养分

3.无效养分:指不能被植物吸收利用的土壤养分,称A 土壤养分状况一是指土壤养分的含量、组成、形态分布和有效性的高低。

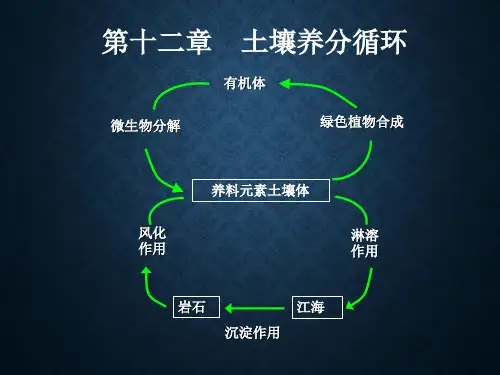

二、土壤养分的来源

1.矿物( 岩石 )风化所释放的养分。

2.通过各种形式归还到土壤中的有机质。

3.降水及降水的淋洗作用。

4.生物固氮。

5.人工施肥、灌溉等。

三、土壤养分的形态及有效性

1.水溶态:溶解于土壤溶液中的养分,有效性很高很容易被作物吸收。

2.交换态:被吸附于土壤胶体上的养分离子,有效性高。

3.缓效态:存在于某些矿物中,如固定于矿物中的K,有效性较低。

4.难溶态:存在于土壤矿物中的养分,难溶解,难被利用,基本无效。

5.有机态:主要存在于有机质和微生物中的养分经过转化以后,才能被吸收。

四、土壤养分的消耗

1.植物吸收。

2.大淋溶损失。

3.地表径流(水流失)。

土壤养分的有效性引言土壤作为植物生长的基础,其中养分的提供对植物生长有着重要的影响。

土壤养分的有效性指的是这些养分在土壤中的存在形式是否能够被植物吸收利用。

土壤养分的有效性与土壤质地、养分来源、气候和植物类型等因素密切相关。

在本文中,将讨论影响土壤养分有效性的因素以及提高土壤养分有效性的方法。

影响土壤养分有效性的因素土壤质地土壤质地对土壤养分的存在形式和有效性有着重要的影响。

不同的土壤质地会影响土壤的性质和结构,导致土壤中养分的存在形式和可利用性不同。

例如,粘土质地的土壤中的养分大多以吸附态存在,不容易被植物吸收利用,而砂土质地的土壤中的养分多存在于土壤溶液中,容易被植物吸收利用。

养分来源土壤中的养分来源主要包括有机质和无机化合物。

有机质作为一种天然养分来源,其分解产生的营养物质往往具有较高的稳定性和生物可利用性。

而如同普通化肥等无机化合物的养分往往在土壤中很容易发生转化变化,从而影响其有效性。

气候气候条件是影响土壤养分有效性的主要因素之一。

气候干旱或过于潮湿都会对土壤中养分的水平和分布产生影响,进而影响其有效性。

例如,在干旱气候下缺少足够的水分,植物无法吸收土壤中的养分,从而导致土壤中养分的浓度下降。

植物类型植物类型对土壤养分的有效性也有一定的影响。

不同类型的植物具有不同的生长需求,例如,一些蔬菜作物对土壤的氮、磷、钾需求比较大,而这些元素的有效性也会随着植物类型的变化而不同。

提高土壤养分有效性的方法合理施肥选择适量合适种类的肥料是提高土壤养分有效性的关键。

不同作物对养分的需求不同,因此需要根据植物类型和土壤状况进行合理施肥。

合理施肥能够提高土壤养分的利用效率,减少养分的浪费。

增加土壤有机质含量增加土壤有机质含量可以提高土壤养分的生物可利用性,改善土壤结构和保持土壤水分。

有机质含量高的土壤更容易让植物根系吸收,提高土壤养分的有效性。

避免过度灌溉过度灌溉会导致土壤中养分的溶解度增高,从而使得养分向下淋失、流失,降低土壤养分的有效性。

土壤养分分级标准土壤养分是土壤中供给植物生长发育所必需的各种元素和有机物质的总和,对于农作物的生长发育和产量形成起着至关重要的作用。

为了科学合理地评价土壤养分的水平,制定了土壤养分分级标准。

土壤养分分级标准是根据土壤养分含量的不同,将土壤分为不同等级,以便于农民和农业技术人员根据土壤养分水平合理施肥,提高土壤肥力,增加农作物产量。

一、氮素。

1. 优质土壤,土壤全氮含量在0.15%以上。

2. 中等土壤,土壤全氮含量在0.10%-0.15%之间。

3. 低质土壤,土壤全氮含量在0.10%以下。

二、磷素。

1. 优质土壤,土壤全磷含量在0.20%以上。

2. 中等土壤,土壤全磷含量在0.15%-0.20%之间。

3. 低质土壤,土壤全磷含量在0.15%以下。

三、钾素。

1. 优质土壤,土壤全钾含量在1.00%以上。

2. 中等土壤,土壤全钾含量在0.60%-1.00%之间。

3. 低质土壤,土壤全钾含量在0.60%以下。

四、有机质。

1. 优质土壤,土壤有机质含量在3.00%以上。

2. 中等土壤,土壤有机质含量在2.00%-3.00%之间。

3. 低质土壤,土壤有机质含量在2.00%以下。

五、微量元素。

1. 优质土壤,土壤微量元素含量均衡,无缺乏症状。

2. 中等土壤,土壤微量元素含量不平衡,出现轻微缺乏症状。

3. 低质土壤,土壤微量元素含量严重不平衡,出现明显缺乏症状。

土壤养分分级标准的制定,有利于科学施肥,提高土壤肥力,增加农作物产量。

在实际生产中,农民和农业技术人员应根据土壤养分分级标准,选择合适的施肥方案,避免盲目施肥造成养分浪费和环境污染。

同时,还应注重土壤养分的动态监测,及时调整施肥方案,保持土壤肥力平衡,实现可持续农业发展。

总之,土壤养分分级标准的制定对于提高农作物产量、保护土壤环境、实现农业可持续发展具有重要意义。

希望广大农民和农业技术人员能够充分认识土壤养分分级标准的重要性,科学施肥,共同推动农业生产的健康发展。

土壤养分分级标准土壤养分是指土壤中的养分元素含量和有效性,是植物生长发育的重要环境因素。

土壤养分的分级标准对于科学施肥、合理种植、提高农作物产量和品质具有重要意义。

根据土壤养分的含量和有效性,可以将土壤分为不同等级,有针对性地进行施肥和管理,以实现最佳的农田生产效益。

一、氮素含量。

1. 低含量土壤,土壤中全氮含量低于0.08%。

2. 中等含量土壤,土壤中全氮含量在0.08%~0.15%之间。

3. 高含量土壤,土壤中全氮含量高于0.15%。

二、磷素含量。

1. 低含量土壤,土壤中全磷含量低于0.02%。

2. 中等含量土壤,土壤中全磷含量在0.02%~0.04%之间。

3. 高含量土壤,土壤中全磷含量高于0.04%。

三、钾素含量。

1. 低含量土壤,土壤中全钾含量低于0.2%。

2. 中等含量土壤,土壤中全钾含量在0.2%~0.5%之间。

3. 高含量土壤,土壤中全钾含量高于0.5%。

四、有机质含量。

1. 低含量土壤,土壤中有机质含量低于1%。

2. 中等含量土壤,土壤中有机质含量在1%~3%之间。

3. 高含量土壤,土壤中有机质含量高于3%。

五、PH值。

1. 酸性土壤,土壤PH值低于6.5。

2. 中性土壤,土壤PH值在6.5~7.5之间。

3. 碱性土壤,土壤PH值高于7.5。

六、微量元素含量。

1. 缺乏土壤,土壤中微量元素含量低于农作物生长的最低需求标准。

2. 充足土壤,土壤中微量元素含量满足农作物生长的需求。

3. 过量土壤,土壤中微量元素含量高于农作物生长的最高需求标准。

土壤养分分级标准的制定,有助于科学施肥、合理种植,提高作物产量和品质。

对于不同等级的土壤,可以采取相应的施肥措施,如低含量土壤可以适量施用氮磷钾肥料,中等含量土壤可以适量施用有机肥,高含量土壤则需注意避免养分过剩。

同时,针对土壤PH值和微量元素含量,也可以进行相应的调理和补充,以维持土壤的生态平衡和农作物的健康生长。

总之,土壤养分分级标准是农田管理和施肥的重要依据,科学合理地进行土壤养分评价和管理,对于提高农田的生产力和农作物的品质具有重要意义。

西南林业大学本科毕业(设计)论文(2010届)题目:澜沧江中游典型植被土壤养分特征研究教学院系环境科学与工程系专业农业资源与环境2006级学生姓名指导教师(副教授)评阅人澜沧江中游典型植被土壤养分特征研究(西南林业大学,昆明,650224)摘要:土壤养分的分布特征,对于了解森林生态系统的土壤肥力和营养元素循环有重要意义。

本文以澜沧江中游典型植被下的土壤为研究对象,通过采样、分析,对该区域4种不同森林类型(针叶林、针阔混交林、落叶阔叶林、常绿阔叶林)土壤养分状况进行了分析测定,研究4种典型的植被群落土壤养分含量的变化特征,采用因子分析方法对各林型土壤养分状况进行了比较。

并对不同森林类型植被下土壤养分状况进行测定与分析,在获取大量土壤养分数据的基础上,系统地分析不同典型植被对土壤养分状况的影响。

结果表明:四种不同植被类型下的土壤养分存在一定的差异,各种养分的变化规律也不一致;不同海拔同一种森林类型下的土壤养分也存在一定差异;同一海拔不同植被类型土壤差异明显;枯落物对土壤养分有一定的影响等。

通过探讨植被类型、海拔、土壤类型等对土壤养分的影响,通过了解不同植被类型土壤养分的变化规律,为进一步改进不同植被类型的相应经营技术,提高林分的生产力提供依据,更为该地区森林资源的科学管理、土地资源的保护和持续利用及其森林生态系统的更新、恢复提供依据。

关键词:植被;土壤养分;澜沧江英文摘要目录(目录字体太小)目录 (3)1前言 (4)1.1 本研究的目的意义 (4)1.2国内外研究现状及发展趋势 (4)2 研究区概况与方法 (7)2.1研究区概况 (7)2.2 研究方法 (8)2.2.1样品的采集 (8)2.2.1测定项目和方法 (10)3 结果分析 (12)3.1不同植被类型土壤养分含量 (12)3.2不同海拔常绿阔叶林的养分状况 (14)3.3同一海拔不同植被类型的养分状况差异 (15)3.4 不同植被类型枯落物与土壤养分的关系 (16)4 结论 (18)参考文献 (19)致谢 (21)指导教师简介................................................................................................. 错误!未定义书签。

1前言1.1 本研究的目的意义土壤是一个由生物及非生物组成的复杂综合体,有集散、转化、传递物质和能量的作用。

土壤养分状况优劣是土壤物理、化学、生物等因素耦合的结果,是土壤从环境条件和营养条件两方面供应和协调作物生长发育的能力。

研究不同森林类型土壤性状的变化规律,对于合理利用森林和森林土壤资源,建立良性循环的森林生态系统有着重要意义。

然而,不同植被类型也影响着土壤养分循环,通过研究土壤养分变化,对于了解各群落土壤肥力和营养元素循环机制有重要意义[1]。

森林土壤养分状况,与构成林分树种及树种组成、林分结构等林分因子有密切关系,反过来,林分生长状况也能反映土壤肥力高低[2]。

不同森林植被下的土壤具有不同的基本性质,研究不同森林植被下土壤性质的差异对了解森林与土壤之间的关系,如森林更新、森林的恢复与重建等都具有重要意义[3]。

为此,本文将对澜沧江中游流域4个典型植被类型土壤养分状况进行比较研究,获取植被类型、物种组成、群落结构、生物量等基础资料。

对该地典型植被土壤进行实地考察、采样、分析后,明确该区土壤养分对其植被的影响。

同时,通过样地调查与实验分析的方法对其土壤养分(土壤有机质、PH值、土壤全氮、全磷、速效氮、速效磷、速效钾)等的含量进行测定,以及土壤水分、枯落物、团粒结构、土壤孔隙度、容重等进行分析,再与典型植被联系起来,试图探讨不同森林类型下土壤养分状况变化的规律,从整体上认识澜沧江流域陆地典型植被类型及其土壤养分基本特点。

即可明确该区土壤养分与其植被的关系,对于保护植被、保护生物多样性、减少土壤养分流失、土地的合理利用等都具有重要的现实意义,并有助于相关部门制定行之有效的政策和采用合理的方法保护该地的植被和土壤,为今后科学营林、合理利用土壤资源提供依据。

1.2国内外研究现状及发展趋势森林土壤的形成,森林植被是主导因素之一。

主要表现在森林所造成的郁闭度环境、森林枯落物的归还和枯枝落叶层的形成以及它们的分解对土壤的影响等[4]。

而土壤是林地生态系统重要的组成部分,土壤肥力对森林生产力具有决定性的影响,持久地维持和提高土壤肥力是森林生态系统稳定和林业可持续发展的重要因素[5]。

一方面,森林土壤可为森林植被的存在和发展提供必要的物质基础;另一方面,森林植被的出现及其演替反过来也将影响其土壤的形成和发育[6]。

所以,土壤是植被的基础,土壤为植被提供必要的物质基础,而植被的出现也影响着土壤的形成和发育[7]。

在土壤-植被体系中,土壤和植被是相互依存的两个因子,植被影响土壤,土壤制约植被[8]。

一般情况下,土壤养分含量(碱解氮、有效磷、速效钾、有机质)与植被水平相互关联,植被类型的土壤养分特征与植被特征存在明显的正相关关系,总体趋势为植被水平高其土壤养分含量也较高[9]。

目前,国内外关于土壤特性变化的研究较多,但对土壤性质与植被的研究较少。

随着生态环境问题的日趋尖锐,人们越来越重视对土壤与植被之间关系的研究[10]。

然而,土壤养分与土壤有机质也存在密切的关系,土壤有机质是衡量土壤健康的重要指标之一[11]。

土壤有机质不仅是植物生长所需的氮、磷、钾、硫及微量元素等各种养分的主要来源,还有改善土壤理化性质、固定土壤重金属和有机污染物的作用,它的含量是土壤肥力水平的一项重要指标[12]。

导致不同林型间土壤有机质差异的重要原因可能在于:一是与不同林型的凋落物量不同有关。

有研究发现,不同林型的人工林地上凋落物量存在差异,这种差异与凋落物量的大小及凋落物分解速率大小有关[13];二是与不同林型的凋落物分解速率差异有关。

而张智才[22]等研究发现群落地下生物量、单位面积物种数与土壤有机质、全氮、全磷含量均呈显著正相关关系,演替中期植被群落更替频繁,不同植被群落下植被生态学特征(高度、密度等)不均可能是造成有机质变异程度相对较大的原因。

而且随着海拔高度的变化,影响土壤有机质积累的土壤水热条件发生有规律的变化[14]。

随海拔高度的降低,土壤温度逐渐升高,较高的温度又增强了土壤微生物的分解能力,而不利于土壤有机质的积累[15]。

土壤结构与土壤养分也存在一定的关系,土壤结构特征和质地状况是反映土壤基本性质、衡量土壤肥力与抗蚀性的重要指标[16]。

土壤颗粒组成又称土壤质地或土壤机械组成,它不仅影响土壤的理化性质和生物学特性,与植物生长所需的环境条件及养分供给关系十分密切[7]。

土壤中的养分状况和它对各养分吸附能力的强弱都与土壤的粒级、组成有关;土壤颗粒组成的不同是造成养分差异的最主要内在原因[17-18]。

土壤颗粒、微团聚体、团聚体及水稳性团聚体是土壤结构形成的重要物质基础,不同土壤结构构成不同的土壤质地类型,进而影响土壤的物理、化学和生物学过程,影响土壤性质与抗蚀性能[19]。

因此,对土壤机械组成、微团聚体、团聚体及水稳性团聚体进行定量化描述,研究土壤结构特征具有重要的现实意义。

森林枯落物层是森林结构中重要的组成部分,是森林地表的一个重要覆盖层和保护层[20],它不但具有防止雨滴击溅土壤、改善土壤性质、拦蓄渗透降水、分散滞缓地表径流、补充土壤水分等作用,且具有影响林地土壤养分与水分循环等功能,在土壤--植被--大气连续体中起着重要作用[21],形成森林水文效应的第二活动层。

土壤养分数量的多寡取决于枯落物贮量大小和其中灰分元素含量的高低。

另外,枯落物层能够调节林地土壤水分、温度以及通气状况[22-23]。

国内外许多学者在不同区域对植被枯落物的特性作了研究。

研究结果表明植被枯落物可以影响植物群落的分布、土壤水分蒸发和入渗、地表径流等[24-25]。

而土壤水分是林木生长发育的必要环境因子,是生态系统中最活跃、最具影响的因素之一,是植物赖以生存的源泉[26]。

土壤除了自身的保水机制外,还可通过凋落物对水分的吸持和拦截、减少地表蒸发以及改善土壤结构提高土壤含水量[27]。

凋落物的储存量与其最大持水量呈极显著正相关。

如寒温带和西部亚高山针叶林和落叶阔叶林凋落物的持水能力大于热带亚热带森林,寒温带和西部亚高山的气候寒冷,凋落物不易分解而富集,其持水能力强;反之,热带亚热带地区水热条件适宜,凋落物分解快,储存量少,其持水力弱[28]。

可见,不同树种的凋落物其持水能力还有待研究,但是,森林植被破坏后会导致凋落物和地被层持水能力下降。

因此,保护森林凋落物对保持水土和涵养水源具有重要的意义[29]。

目前,本地区不同植被类型日趋多样化,然而对于该地区不同植被下土壤养分状况的研究报道尚不多见,深入研究植被土壤养分与其影响因子的关系,是指导致地区人工林造林和营林实践的基础,因此,表明澜沧江中游在植被和土壤方面均是一个值得深入研究的关键地区。

我们以澜沧江中游的几种典型植被的土壤为研究对象,对不同类型植被下的土壤养分状况进行测定与分析,探讨不同植被与土壤养分状况间的关系,了解不同植被类型土壤养分的变化规律,为进一步改进不同植被类型的相应经营技术,为提高森林的生产力提供依据,更为森林生态系统的更新、恢复提供依据。

2 研究区概况与方法2.1研究区概况研究区为澜沧江中游流域-临沧市云县地区,云县位于云南省的西南部,临沧市东部,介于东经99°43′—100°33′和北纬23°56′—24°46′之间,是临沧市的交通要道、临沧市8县(区)与云南省广大腹地交往的北大门,其南北最大纵距90.4Km,东西最大横距84.2Km,总面积3760 Km2,辖40.9万人口,境内居住22个民族,最高海拔3429.6 m,最低海拔748 m。

属低纬高原亚热带季风气候和暧温带季风气候,全年平均气温19.1℃,最高气温26.9℃,最低气温13.8℃。

年平均降雨量912.6mm,年有霜期2.6天,日照时数2252.3小时。

气候较热,雨量适中,终年无雪少霜。

云县地处滇西横断山系纵谷区南部,属深度切割中山宽谷、峡谷区。

是第四纪更新世初期喜马拉雅运动大面积强烈的差别抬升所形成。

山脉大多为西北—东南走向,地势东西高,中部稍低,相对高差2350 m。

县境内的地质构造主要有褶皱、断裂构造及岩浆活动3种。

县内土壤面积548.37万亩,占全县土地面积的99.7%。

土壤共分7个土类、12个亚类、46个土属、149个土种、77个变种。

7个土类分别为黄棕壤,占土壤总面积的1.1%;黄壤,占19%;紫色土,占7%;红壤,占49.6%;赤红壤,占17.2%;草甸土,占0.2%;水稻土,占5.9%。