章回小说的形成

- 格式:ppt

- 大小:847.50 KB

- 文档页数:11

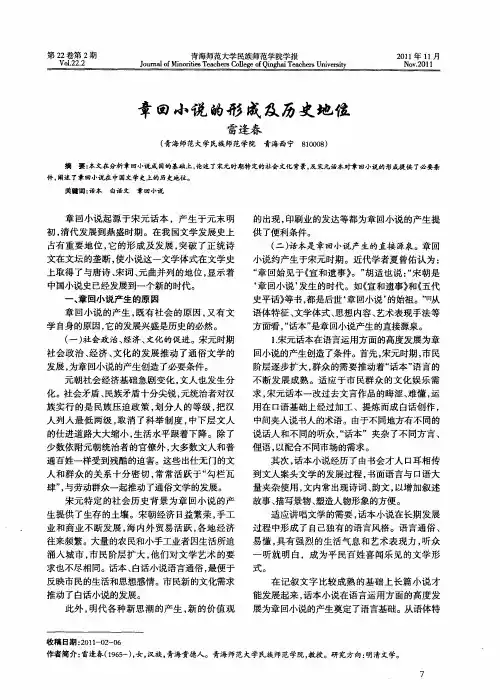

中国古代长篇章回小说的产生和雏形第21卷第1期V o1.21No.1廊坊师范学院学报JournalofLangfangTeachersCollege2005年3月Mar.2o05中国古代长篇章回小说的产生和雏形庞金殿(德州学院中文系,山东德州253023)摘要:章回小说是中国古代长篇小说的唯一形式.本文主要论述了长篇章回小说的渊源,直接源头,雏形特征及其在中国古代小说发展史上的重大意义.关键词:长篇章回小说;产生;雏形特征中图分类号:I207.424文献标识码:A文章编号:1671—1416(2005)01—0020—03在各国的文学发展进程中,都或先或后地产生了不同形式的长篇小说.中国古代长篇小说的唯一形式是章回小说,它的产生和定型是唐代俗讲,变文和宋元”说话”,”话本”自然发展的结果.“说话”艺术在隋唐即已形成,在盛唐以后已比较流行.唐代佛教盛行,寺庙里的僧人为了弘扬佛法,便借鉴民间说唱这一通俗的文学形式向各阶层人士和民众讲说经文,佛教故事,这就是“俗讲”.俗讲的底本就是”变文”.变文散韵相间,说唱并重,篇幅有长有短,少则数百字,多则几千字,几万字,如《维摩诘经变文》长达3O卷以上,可说是长篇变文.也有些俗讲变文则基本上脱离了宗教意味,成为较长的历史故事或民间传说故事,如敦煌石窟发现的《伍子胥变文》,《李陵变文》,《王昭君变文》,《舜子至孝变文》,《唐太宗人冥记》及《韩擒虎话本》等.这些唐代俗讲变文在思想和艺术方面都堪称为宋元讲史话本的先导,是中国古代白话长篇小说的滥觞和“远祖”.至宋代,”说话”艺术更加繁荣兴盛,一些失意文人,书会才人对”说话”人的底本进行加工或创作,从而形成了用于讲说和案头阅读的书面文学作品——话本,或日话本小说.在南宋,依据”说话”分类,话本也主要分为四家,即小说话本,说铁骑儿话本,讲史话本,说经话本.小说话本属于短篇,其余三家属于长篇,它们是古代长篇小说的雏形.说铁骑儿话本讲述”士马金鼓之事”,主要是讲述宋代名将和英雄抗辽抗金故事及民众起义故事.在当时相对于讲史来说具有现实性,而按今天的观点来看,亦可属于讲史范畴.如见于典籍着录的《狄青》,《杨家将》,《中兴名将传》,《复华篇》,《大宋宣和遗事》等,即属于南宋时的说铁骑儿话本,而这些作品现在仅存《大宋宣和遗事》一种.”…说铁骑儿‟作为南宋‟说话‟的一家被社会认可的时间并不太长,大约在南宋后期,随着讲史话本的逐渐兴盛,它有可能渐渐和‟讲史‟合流而失去了本身的面目”J.因而后人也多把《大宋宣和遗事》视为讲史话本.讲史话本主要是”讲述前代书史文传兴废争战之事”,它和小说话本是南宋话本四家中最重要的两家.至元代,讲史话本更加兴盛.但宋元讲史话本大多已失传.现存宋代讲史话本仅有《新编五代史平话》和《大宋宣和遗事》,现存元代讲史话本有《全相平话五种》,包括《武王伐纣平话》(全名《新刊全相平话武王伐纣书》),《七国春秋平话》(全名《新刊全相平话乐毅图齐七国春收稿日期:2004—12—27作者简介:庞金殿(1957一),男,山东陵县人,德州学院中文系副教授,主要从事中国古代小说和明清文学研究.20?秋后集》),《秦并六国平话》(全名《新刊全相平话秦并六国》),《前汉书平话》(全名《新刊全相平话前汉书续集》),《三国志平话》(全名《新刊全相平话三国志》).此外,现存《薛仁贵征辽事略》也被认为是元代的讲史话本.宋元讲史话本多称为”平话”,也写作”评话”,”平”即”评论”,”评议”之意.南宋末罗烨《醉翁谈录》之“小说引子”中说讲史艺人”讲论只凭三寸舌,称评天下浅和深”_2J,可为此证.宋元讲史话本(或日平话)在说话艺人长期的演出实践中和书会才人的不断加工完善下,形成了较为稳定的体式特征,主要有以下几点:(一)内容丰富,篇幅较长,分类分目.讲史话本和小说话本不同.小说话本主要讲述灵怪,烟粉,传奇,公案等短篇故事,可以一次讲完,因而大都是单篇单回,字数约在几千字到两万字之间.而讲史话本要讲述一个朝代的兴废争战之事,内容丰富复杂,头绪纷繁,人物众多,时空跨度大,决非几千字能够讲述清楚.因此,讲史话本的篇幅很长,大都在四,五万字以上,如《三国志平话》约8万多字,《五代史平话》则长达l0万多字.如此丰富繁杂的内容和长篇巨制,讲史艺人必须中途停顿,分若干段落,若干层次才能讲完,讲说一次亦即一回.因而讲史话本要分卷编次,分目安排.如《三国志平话》就分为上,中,下三卷,每卷二十三目,例如”古城聚会”,”三谒诸葛”,”张飞拒水断桥”,”赤壁鏖兵”等.又如《新编五代史平话》则把五代分为梁, 唐,晋,汉,周五个部分,每个部分又分为上,下两卷,然后按每卷的故事内容安排节目.讲史艺人每讲一次,在相对独立完整的地方停住,下次接着再讲,讲一次的内容相当于章回的”回”.这种按故事内容分卷分目,分节分回的体式,初步奠定了后来白话长篇章回小说的基本框架和特征.(二)开场和结尾的程式化.讲史话本的篇首一般都有一,二首七绝或七律诗来开场,这些开场诗或概括历史,或交代时代背景,或交代全书内容梗概,或发表作者评论,以引领全篇,打开话题.如《武王伐纣平话》和《薛仁贵征辽事略》都是以下面的七言诗破题:三皇五帝夏商周,秦汉三分吴魏刘.晋宋齐梁南北史,隋唐五代宋金收.讲史话本在开场诗之后,正文之前,通常有一段类似小说话本”人话”或”头回”的文字,或叙述历史之演进,或叙正文之因果,来导入正文.如《大宋宣和遗事》从远古唐尧虞舜讲起,引入正文;而《三国志平话》则先讲述一段民间流传的司马仲相断狱,为历史上的韩信,彭越,英布伸冤的故事来作”头回”,把汉末三分纳入因果报应的框架模式.后来章回小说开头的”楔子”,多是由讲史话本这种”入话”或”头回”演化而来的.讲史话本的结尾都有与开场诗相呼应的七绝或七律作为”收场诗”(下场诗)来总结全篇,或进行评论劝诫.如《三国志平话》以七言诗汉君懦弱曹吴霸,昭烈英雄蜀帝都,司马仲达平三国,刘渊兴汉巩皇图.来照应开头,总结全书并收场.讲史话本的这一体式为后来长篇章回小说尤其是为长篇历史演义小说所袭用.(三)断代编年,叙事清晰.断代编年体是我国史学着作的基本体式,讲史话本大都是正史通俗化的产物,讲述的又多是一个朝代或几个朝代的史实,因而便自然借鉴和继承了史学着作断代编年的叙事体例和叙事方法,将繁杂散乱的历史事件和人物活动以时间顺序为线索串联起来,从而使叙事脉络清晰,便于讲史艺人讲述,也便于听众和读者接受.后来的长篇小说尤其是长篇历史演义小说也大都沿用了这种叙事体例和叙事方法.(四)半文半白,散韵结合.在语言形式方面,讲史话本与小说话本有明显的差异.讲史话本多源于史书,其语言大体上是在书面文言的基础上经说话人不断加工改造的,因而半文半白,散文为主,夹杂诗词等韵文是讲史话本的语言特征.在此基础上形成的早期的长篇章回小说,如《三国演义》等,也明显带有讲史话本的语言特征.宋元讲史话本的文体形式还不够完善,在艺术方面还比较粗糙,但它已具备了章回小说的雏形,在题材内容,文体形式,叙事方法等多方面都奠定了章回小说的主要基础,后来的章回小说主要是在宋元讲史话本(平话)的基础上,经文人加工整理,不断完善和提高而形成的.此外, 21?其他一些长篇话本对章回小说的形成也有不小的影响,如民国初年在日本发现的,产生于北宋的说经话本《大唐三藏取经诗话》分为上,中,下三卷,十七个章节,按节标明题目,顺序:”(1) (缺);(2)行程遇猴行者;(3)人大梵王宫;(4)人香山寺;(5)过狮子林及树人国;(6)过长坑大蛇岭;(7)入九龙池;(8)遇深沙神;(9)人鬼子母国;(1O)经过女人国;(11)人王母池; (12)人沉香国;(13)人波罗国;(14)人优钵罗国;(15)天竺国渡海;(16)香林寺受心经;(17)到陕西王长者杀儿处”.【3J这在中国小说史上是前所未有的,它对中国古代长篇小说分回标目,分章叙事的艺术形式无疑会有重大影响.晚清王国维在《大唐三藏取经诗话跋》中称此”三卷之书,共分十七节,亦后世小说分章回之祖”.综上所述,唐代俗讲变文是古代长篇小说的滥觞和”远祖”,宋元讲史话本和说经话本是古代长篇小说的直接源头和初级形态.宋元长篇话本的发展壮大,揭开了中国小说发展史上的新篇章,标志着中国古典小说的发展进入了一个新阶段,并规定着此后中国小说的发展方向,使章回体小说成了中国古代长篇小说的唯一形式,也使长篇章回小说成了明清两代小说发展的主流.参考文献:[1]张兵.宋辽金元小说史[M].上海:复旦大学出版社.2001.206,[2]黄霖,韩同文.中国历代小说论着选(上)[M].南昌:江西人民出版社.1982.88.[3]王定璋.白话小说[M].桂林:广西师范大学出版社.1999.182. BeginningandEmbryonicFormofTraditionalAncientChineseNovels withEachChapterHeadedbyaCoupletGivingtheGistofItsContentPANGJin—dian(ChineseDept.DezhouCollege,DezhouShandong253023,China)Abstract:ChapternovelsaretheonlyformoftheancientChinesenovels.Thispapermainlydiscusses theorigin,thedirectbeginning,theembryonicformandthesignificanceinthedevelopmentoftheancient Chinesenovels.Keywords:longnovelswitheachchapterheadedbyacoupletgivingthegistofitscontent;beginning; thefeatureofembryonicform-22?。

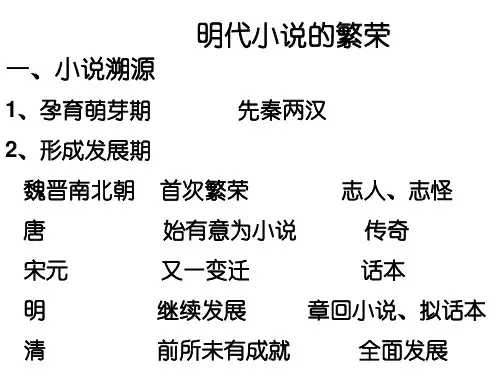

明代名词解释章回小说:是中国古代长篇小说的唯一体裁,它是在民间说话艺术中“讲史”一家中发展演变而来的。

由于所讲历史事件年代长、人物多、事件复杂,不可能一次讲完,需要分若干次才能讲完,因此,第讲一次使形成一个相对独立的单元,这就相当于后来章回小说的一回。

这种分卷分目的形式在章回小说发展初起期的范本《三国志通俗演义》等作品中已大体形成,如全书分若干卷,卷中分若干节,节前有简单目录。

结构上前回与后回保持连续性。

中国第一部长篇小说《三国志通俗演义》,登峰造极之作是《红楼梦》,它标志着章回小说最完美的形式和最高的艺术成就。

历史演义:历史演义是指用通俗的语言,将争战兴废、朝代更替等为基干的历史题材,组织敷演成完整地故事,并以此表明了一定的政治思想,道德观念和美学理想。

《三国志演义》是我国第一部长篇章回小说,也是历史演义小说的开山之作。

英雄传奇小说:这类小说的特点有历史上的一时故事生发开来,反映生活内容,从纵向看不如历史演义那么长,但从横向看,却比历史演义反应的生活面邀广阔得多,几乎涉及到各个阶层的人物,特别值得注意的是描写市井细民的生活,在描写中又有较多的艺术创造和虚构。

神魔(怪)小说:中国古代小说从作品内容的主要特点来分类,有历史小说,英雄传奇小说,神魔小说,世情小说,狭义公案小说等名称。

神魔小说又称神话小说,主要通过幻想中的神魔鬼怪来反映社会现实。

在明代后期,形成热潮,它们是在儒、道、释“三教合一”的思想主导下,接受了古代神话、六朝志怪、唐代传奇、宋元说经话本和“灵怪”“妖术”“神仙”等小说话本的影响,吸取了道家仙话、佛教故事和民间传说的养料后产生的,主要特征是尚“奇”贵“幻”,以神魔怪异为主要题材,参照现实生活中政治、伦理、宗教等方面的矛盾和斗争,编织了神怪形象系列,并将一些零散、片段的故事系统化、完整化,《西游记》是其艺术代表。

世情小说:所谓世情小说,就是以“极摹人情世态之歧,备写悲欢离合之致”(笑花主人《今古奇观序》)为主要特点的一类小说。

1.唐宋八大家:明初朱右采录韩愈,柳宗元,欧阳修,苏洵,苏轼,苏辙,曾巩,王安石八大家之文,编成《八先生文集》,是为唐宋八大家。

2.北宋诗文革新:北宋诗文革新是在政治革新,儒学复兴推动下,并遵循文学自身发展的需要而蓬勃兴起的。

3.诚斋体:杨万里的诗并不以描摹自然为目的,而是要借以表现自己的性情,由此形成了他的独特风貌,严羽在《沧浪诗话》称之为杨诚斋体。

4.话本:话本原是说话人演讲故事所用的底本,是随着民间说话技艺发展起来的一种文学形式。

5.曲中李杜:明李开先将乔吉与张可久相提并论,称为曲中李杜。

其中张可久的散曲具有鲜明的诗词话的特点,追求雅正典丽的艺术风格,乔吉散曲风格以婉丽见长,构思更为奇巧俊丽。

6.章回小说:章回小说是中国古典长篇小说的唯一形式,其形式的主要特点是分章叙事,标明回目,因此被称之为章回小说。

章回小说是在宋元讲史话本的基础上发展起来的。

7.前七子:明代前期的主要文学流派,七个人分别是:李梦阳,何景明,徐桢卿,边贡,王廷相,康海,王九思。

前七子为文主张“文必秦汉,诗必盛唐”。

8.玉茗堂四梦:汤显祖所写的四部剧《牡丹亭》《紫钗记》《邯郸记》《南柯记》。

汤显祖的书斋名玉茗堂,这四部传奇都有梦境的描写,故合称《玉茗堂四梦》。

9.神魔小说:明代后期出现的一种章回小说,以西游记开先河。

10.性灵说:袁枚写诗主张抒写性灵,认为诗要写出人的真性情,诗只有工拙之分,而不能以古今定优劣,以宗唐或宗宋分高下。

11.小说界革命:晚清维新时期的文学主张,强调小说的政治功能,树立新小说概念,促进小说的繁荣,倡导者是梁启超。

12.谴责小说:晚清时期揭露现实的一种小说,主要有《官场现形记》《二十年目睹之怪现状》《老残游记》《孽海花》。

简答题1.简述苏轼散文的艺术成就。

1、诸体兼备,立论彻实,见解独到,意义深刻,思路开阔。

2、辞赋、记序类文章,哲理意味浓,如行云流水。

3、书札、题跋类文章,短小精悍,意趣盎然。

苏轼散文总的艺术特色是:一。

章回小说的发展阶段:第一阶段是它的雏形时期,其范本是唐末俗讲和宋元讲史话本;第二阶段是它的初起期,其范本是《三国志通俗演义》、《忠义水浒传》等;第三阶段是它的成熟期,其范本是《西游记》、《金瓶梅》等明代中期以后出现的章回小说。

最早刊本为明代嘉靖壬午(1552)刊刻的《三国志通俗演义》。

把书名定为《三国演义》的人是毛纶、毛宗岗父子容与堂本是现存最完整的《水浒传》百回繁本,附有李贽的评语。

七十回本是金圣叹删改而成。

现存元末明初杨讷所作的《西游记》杂剧,共六本二十一折,其第一本全部敷演唐僧出世的故事,是后来《西游记》小说的重要内容,猪八戒的形象也第一次在剧中出现。

大约从万历二十年(1592)开始,社会上已经有《金瓶梅》的传抄本出现。

现存最早刻本为万历四十五年(1617)《金瓶梅词话》本。

基本上实现了从类型化人物向性格化人物转变的小说是《金瓶梅》。

1、明代神魔小说的题材分类大致可分三类:第一类是由宗教故事演化而来。

第二类是由讲史故事分化而来,即在历史故事的基础上加上神怪的想象,敷衍成神怪化的历史。

第三类是由民间传说故事演化而来。

2、沈璟与吴江派沈璟,江苏吴江人。

精研曲律,著《南词全谱》,传奇有十七种,合称《属玉堂传奇》。

他曲论的核心是对“场上之曲”的强调,具体表现为格律至上和推崇语言“本色”。

这是为纠正案头之曲的弊病,纠正骈俪派堆砌辞藻而提出来的。

但他将这一点加以绝对化,根本无视戏曲还有表情达意的功能。

吴江派的成员多为沈璟的子侄、门生和追随者。

3、临川派作家追随汤显祖艺术风格的临川派作家主要有吴炳、孟称舜和阮大铖等人。

他们大多只是继承了汤显祖注重文采、才情,不受形式、格律约束的特点,而忽略了汤氏注重立意、以情反理的思想追求。

《二拍》对市民文学的题材作了哪些开拓?①经商题材的时代特色。

经商的题材在《二拍》中占据较大的比重,约占总数的四分之以。

这些故事不是《三言》同类题材的简单重复,而是较为深入地反映出经商题材的许多内在规律和动向。

章回体名词解释介绍章回体(Zhang hui ti),又称为章回小说、回文小说,是中国古代小说的一种流派,主要流行于明代和清代。

章回体小说通常由若干个独立的章回组成,每个章回一般以一个事件或情节为主题,相互间存在一定的连贯性。

章回体小说的特点是结构清晰,情节曲折,故事层次分明。

历史背景章回体小说的发展起源于元代志怪小说,随后在明代形成了初步的框架。

明代初儒林名士诞生,文人墨客开始追求艺术性和审美的完美结合,章回小说得到了广泛的推崇。

到了清代,章回体小说逐渐成为通俗读物,大量的章回小说问世,其中包括《红楼梦》、《西游记》等。

章回体小说的特点1.结构清晰:章回体小说通常以若干个独立的章节组成,每个章节具有自己的主题和情节,但仍然存在一定的连贯性。

这种结构使得读者可以分次阅读,有助于节约时间和提高阅读效率。

2.情节曲折:章回体小说的情节安排多变,常常出现转折和悬念,引人入胜。

作者通过恰到好处的安排和安排,使读者一直保持着对故事的兴趣和好奇心。

3.故事层次分明:章回体小说的故事往往由多个层次组成,包括主线故事与支线故事。

这种安排使得整个故事更加丰富多样,各个层次之间形成了相互呼应和对比。

章回体小说的代表作品1.《红楼梦》:是清代作家曹雪芹创作的一部章回体小说,被视为中国古代小说的巅峰之作。

小说以贾府为背景,通过贾府内外的人物和事件,展现了封建社会的种种弊端和家族的兴衰发展。

《红楼梦》具有深邃的思想内涵和卓越的艺术成就,是中国文学史上的经典之作。

2.《西游记》:是明代作家吴承恩创作的章回体小说,以孙悟空、猪八戒、沙僧、唐僧等角色的取经之路为主线,展现了妖魔鬼怪与真理之间的斗争。

小说以幽默风趣的语言和丰富多样的情节深受读者喜爱,也成为了中国古代文学的经典之作。

3.《水浒传》:是明代吴承恩创作的一部章回体小说,以宋江等108位好汉起义军的故事为主线,描绘了他们的英勇冒险和忍耐力。

小说展现了封建统治下社会不公和士人的不幸遭遇,具有浓厚的社会批判意义。

名词解释元代1.元杂剧:是在宋杂剧、金院本的基础上,进一步融合其他表演艺术而形成的一种完善的戏剧形式。

元杂剧的形成,是中国戏曲艺术发展到成熟阶段的重要标志。

它脱离了戏曲的雏形阶段,以崭新的面貌出现在元代的戏剧舞台上。

从元杂剧的直接源头来说,则主要有两条:一是从宋到金的以调笑为主的短剧一一宋杂剧、金院本,一是从宋到金的说唱艺术一一诸宫调。

2.代言体:“代言体”的叙事方式(第一人称),即由故事中人自说自话,自叙其事,声口毕肖,活灵活现,并且让剧中人在具体的情景中互动或发生戏剧冲突。

“代言体”的出现标志着杂剧体式的正式形成。

这是杂剧超越了诸宫调等艺术形式的最明显之处。

3.元曲:是一个既包括诗歌类的散曲也包括元杂剧在内的综合概念。

由于杂剧是用散曲中的套数来演唱的,所以元曲既可用作二者的统谓或总称,也可以分别特指其中的一种。

4.南戏:南戏与北曲杂剧相对而言,是南曲戏文的简称,又称戏文、南词,是宋元时用南方歌曲演唱的戏曲形式。

它最初流行于浙东温州(永嘉)等地,故亦称温州杂剧或永嘉杂剧。

南戏产生于北宋末南宋初,盛行于南宋,元统一后衰落,元后期中兴。

5.四大南戏:南戏创作史上负有盛名的四部作品,即《荆钗记》《白兔记》《拜月亭记》《杀狗记》,简称为“荆刘拜杀”。

因南戏当时有“传奇”之名,故后来也有“四大传奇”之称。

“四大南戏”在一定程度上体现了南戏的创作水平。

6.散曲:是在元代出现的新诗体,一种带有音乐性的诗歌形式,因多用北方歌曲演唱,也叫北曲。

散曲主要包括小令和套数。

小令与词有同源关系,体式上都是长短句,只有一段。

套数又称套曲、散套,由同一宫调的数支曲子组成。

明代1.章回小说:章回小说是中国古代长篇小说的唯一体裁,它是在宋元“讲史”话本的基础上发展演化而的。

“讲史”讲述的是历代兴亡和战争之事,由于年代长、人物多、事件复杂,不可能一次讲完,因此,每讲一次,就形成了一个相对独立的单元,这就相当于后来章回小说的一回。

元明清文学史名词解释一览表一、戏曲部1、杂剧:中国戏曲艺术发展到成熟阶段的最早的戏曲种类。

以其发展衍变地域和时期的不同,又可分为宋杂剧、金院本和元杂剧。

元杂剧一般采取一本四折形式,有宾白、唱词、科介三部分组成。

角色分旦、末、净、杂四类。

2、四声猿:是徐渭的杂剧作品。

《四声猿》,包括四部杂剧:《狂鼓史渔阳三弄》、《玉禅师翠乡一梦》、《雌木兰替父从军》、《女状元辞凰得凤》,被誉为“明曲第一”。

王骥德《曲律》称《四声猿》为“天地间一种奇绝文字”。

3、南戏:中国北宋末至元末明初,即12~14世纪200年间在中国南方最早兴起的戏曲剧种,我国戏剧的最早成熟形式之一。

南戏有多种异名,南方称之为戏文,又有温州杂剧﹑永嘉杂剧﹑鹘伶声嗽﹑南曲戏文等名称,明清间亦称为传奇。

南戏在体制上较元杂剧自由。

4、四大南戏:元末明初出现的著名南戏《荆钗记》、《刘知远白兔记》、《拜月亭记》和《杀狗记》,被称为“四大传奇”,简称荆、刘、拜、杀。

5、楔子:元杂剧四折以外所增加的独立段落。

篇幅短小。

一般放在剧首,有时也用在两折之间,衔接剧情,类似现代戏曲中的过场戏。

6、散曲:剧曲相对而言,与科白情节无关,可以独立存在的文体。

其特性有三点:一是他在,又吸收了口语自由灵活的特点,因此往往会呈现口语化以及曲体的状态。

二是在艺术表现方面,他比近体诗和词更多的采用“赋”的方式,加以铺陈叙述。

三是散曲的押韵比较灵活,可以平仄通压,句中还可以衬字。

7、小令、套曲:小令又称"叶儿",一般是独立的单只曲子。

套曲也称"套数"、"散套",由同宫调的三支以上只曲组成,也可"借宫",一般套末应有尾声,全套必须一韵到底。

散套有北套、南套、南北合套三种形式。

8、诸宫调:诸宫调是宋金元时流行的说唱体文学形式之一,它取同一宫调的若干曲牌联成短套,首尾一韵,再用不同宫调的许多短套联成长篇,以说唱长篇故事,因此称为“诸宫调”或“诸9故称。

章回小说的发展阶段:第一阶段是它的雏形时期,其范本是唐末俗讲和宋元讲史话本;第二阶段是它的初起期,其范本是《三国志通俗演义》、《忠义水浒传》等;第三阶段是它的成熟期,其范本是《西游记》、《金瓶梅》等明代中期以后出现的章回小说。

最早刊本为明代嘉靖壬午(1552)刊刻的《三国志通俗演义》。

把书名定为《三国演义》的人是毛纶、毛宗岗父子容与堂本是现存最完整的《水浒传》百回繁本,附有李贽的评语。

七十回本是金圣叹删改而成。

现存元末明初杨讷所作的《西游记》杂剧,共六本二十一折,其第一本全部敷演唐僧出世的故事,是后来《西游记》小说的重要内容,猪八戒的形象也第一次在剧中出现。

大约从万历二十年(1592)开始,社会上已经有《金瓶梅》的传抄本出现。

现存最早刻本为万历四十五年(1617)《金瓶梅词话》本。

基本上实现了从类型化人物向性格化人物转变的小说是《金瓶梅》。

1、明代神魔小说的题材分类大致可分三类:第一类是由宗教故事演化而来。

第二类是由讲史故事分化而来,即在历史故事的基础上加上神怪的想象,敷衍成神怪化的历史。

第三类是由民间传说故事演化而来。

2、沈璟与吴江派沈璟,江苏吴江人。

精研曲律,著《南词全谱》,传奇有十七种,合称《属玉堂传奇》。

他曲论的核心是对“场上之曲”的强调,具体表现为格律至上和推崇语言“本色”。

这是为纠正案头之曲的弊病,纠正骈俪派堆砌辞藻而提出来的。

但他将这一点加以绝对化,根本无视戏曲还有表情达意的功能。

吴江派的成员多为沈璟的子侄、门生和追随者。

3、临川派作家追随汤显祖艺术风格的临川派作家主要有吴炳、孟称舜和阮大铖等人。

他们大多只是继承了汤显祖注重文采、才情,不受形式、格律约束的特点,而忽略了汤氏注重立意、以情反理的思想追求。

《二拍》对市民文学的题材作了哪些开拓?①经商题材的时代特色。

经商的题材在《二拍》中占据较大的比重,约占总数的四分之以。

这些故事不是《三言》同类题材的简单重复,而是较为深入地反映出经商题材的许多内在规律和动向。

中国古代文学史第四卷笔记整编第四卷明清文学绪论一、明代文学两个主要特征1、雅俗互动:雅与俗的相互靠近、相互影响,形成互动之势。

A雅文艺与俗文艺之区别创作队伍:士大夫文人与民间下层文人地位:正统与小道末技作品风格上讲:典雅精工与浅近俚俗B明代文学雅俗互动的具体表现首先,小说戏曲等俗文学向雅的靠近:四大奇书、三言二拍、传奇戏曲品格的提升,文化历史内涵的深化其次,正统诗文创作向俗的靠近:真诗在民间,”但有假诗文,无假山歌”。

2、个性解放思潮与文学主情思潮的流行。

A明初文化政策及对文艺的影响三部《大全》(《四书大全》《性理大全》《五经大全》),程朱理学在社会文化中占据了绝对统治地位:八股文、道学体诗、教化派戏曲产生。

B阳明心学对社会文化思想的影响王阳明(守仁)的“致良知”“知行合一”、个体主体意识的解放,对理学之冲击;王学后人,即泰州学派王艮等人怀疑以孔子是非为是非的传统观念,宣称“百姓日用条理处,即是圣之条理处。

”(王艮《心斋先生全集》卷三《语录》。

)李贽:“穿衣吃饭,即是人伦物理;除却穿衣吃饭,无伦物矣。

”(李贽《焚书》卷一《答邓石阳书》),大胆肯定人的私心私欲:“人必有私而后其心乃见,若无私则无心矣。

”(《藏书》卷三二《德业儒臣后论》),从而将人的私欲价值推向了极端。

C 个性解放思潮内涵在泰州学派和李贽等人的影响下,肯定人的私心私欲、追求个性自由、张扬世俗享乐成为明代中后期一股主要文化社会思潮,后人称之为个性解放思潮。

正面影响:反叛传统,张扬个性,负面影响:放纵过度,纵情声色,色情文学的流行D李贽“童心说”与文坛主情思潮“童心者,最初一念之本心”,“夫童心者,真心也,若以童心为不可,是以真心为不可也…天下之至文,未有不出于童心焉者也。

”(《焚书》卷三《童心说》)。

童心,即赤子之心,未受后天污染的自然纯真之情。

“童心说”视自然之情为文学产生的直接动因,影响到了一大批文学家:如徐渭主张“古人之诗本乎情”(《徐文长三集》卷一九《肖甫诗序》)。

明代名词解释章回小说:是中国古代长篇小说的唯一体裁,它是在民间说话艺术中“讲史”一家中发展演变而来的。

由于所讲历史事件年代长、人物多、事件复杂,不可能一次讲完,需要分若干次才能讲完,因此,第讲一次使形成一个相对独立的单元,这就相当于后来章回小说的一回。

这种分卷分目的形式在章回小说发展初起期的范本《三国志通俗演义》等作品中已大体形成,如全书分若干卷,卷中分若干节,节前有简单目录。

结构上前回与后回保持连续性。

中国第一部长篇小说《三国志通俗演义》,登峰造极之作是《红楼梦》,它标志着章回小说最完美的形式和最高的艺术成就。

历史演义:历史演义是指用通俗的语言,将争战兴废、朝代更替等为基干的历史题材,组织敷演成完整地故事,并以此表明了一定的政治思想,道德观念和美学理想。

《三国志演义》是我国第一部长篇章回小说,也是历史演义小说的开山之作。

英雄传奇小说:这类小说的特点有历史上的一时故事生发开来,反映生活内容,从纵向看不如历史演义那么长,但从横向看,却比历史演义反应的生活面邀广阔得多,几乎涉及到各个阶层的人物,特别值得注意的是描写市井细民的生活,在描写中又有较多的艺术创造和虚构。

神魔(怪)小说:中国古代小说从作品内容的主要特点来分类,有历史小说,英雄传奇小说,神魔小说,世情小说,狭义公案小说等名称。

神魔小说又称神话小说,主要通过幻想中的神魔鬼怪来反映社会现实。

在明代后期,形成热潮,它们是在儒、道、释“三教合一”的思想主导下,接受了古代神话、六朝志怪、唐代传奇、宋元说经话本和“灵怪”“妖术”“神仙”等小说话本的影响,吸取了道家仙话、佛教故事和民间传说的养料后产生的,主要特征是尚“奇”贵“幻”,以神魔怪异为主要题材,参照现实生活中政治、伦理、宗教等方面的矛盾和斗争,编织了神怪形象系列,并将一些零散、片段的故事系统化、完整化,《西游记》是其艺术代表。

世情小说:所谓世情小说,就是以“极摹人情世态之歧,备写悲欢离合之致”(笑花主人《今古奇观序》)为主要特点的一类小说。

试卷总分:100 得分:100

1.清代著名的讽刺小说是《儒林外史》。

答案:正确

2.吴伟业“梅村体”的代表作是《圆圆曲》。

答案:正确

3.章回小说是在宋元讲史等话本的基础上发展而成的。

答案:正确

4.《红楼梦》一书的别名是《红楼外史》。

答案:错误

5.张岱的文集有《陶庵忆梦》和《珂雪斋集》。

答案:错误

6.“机关算尽太聪明,反算了卿卿性命。

生前心已碎,死后性空灵。

家富人宁,终有个,家亡人散各奔腾。

枉费了,意悬悬半世心;好一似,荡悠悠三更梦。

忽喇喇似大厦倾,昏惨惨似灯将尽。

”说的是王熙凤。

答案:正确

7.《水浒传》着力歌颂了梁山英雄们的“全忠仗义”。

答案:正确

8.杜少卿是《儒林外史》里的正面人物。

答案:正确

9.《聊斋志异》中许多篇章带有诗化倾向。

《聊斋志异》用诗词表达主题主题歌塑造气氛。

贯穿情节、建构意象的。

答案:正确

10.鲁迅说“用传奇法,而以志怪”是《聊斋志异》最突出的艺术特点。

答案:正确

11.关汉卿吸收了民间流传的古老故事“东海孝妇”创作了《窦娥冤》。

答案:正确

12.清代学者章学诚评价《三国演义》说:三分实事,七分虚构。

答案:错误

13.《三国演义》的成书过程是史书和民间传说的结合。

答案:正确。

章回小说

我国元明之间形成的以分回标目为主要特点的长篇小说形式。

章回小说导源于宋元民间说话。

当时说话艺人在讲故事时,一次不能说完,往往要分几次讲述,每讲一次,就相当于后来的一回。

而在每一次讲说之前,要标出题目,概括这一次讲说的内容,这就是章回小说的起源。

在现存的话本中间,最早以章回形式出现的,是《大唐三藏取经诗话》,共分十七章,每章都有不很整齐的小标题,如“行程遇猴行者处第二”。

回目开始时只用单句,后来才发展为两句对偶的句子,如明嘉靖刊本《三国志通俗演义》分二百四十则,标目都为单句,清毛宗岗评刻的《三国演义》,合为一百二十回,改用两句对偶整齐的标目。

章回小说仍保持着说话人向听众讲说故事的口吻,经常出现“话说”、“看官”等字眼。

它每个回目的篇幅大致相等,故事连接,开头与结尾有“话说”与“且听下回分解”这样的字句,首尾及中间,常常穿插一些诗词与韵文。

但它的回目的划分,与现在长篇小说的划分章节有所不同,每回的结尾,往往是故事的紧张之处。

有时是故作惊人之笔,造成悬念;有时是节外生枝,波澜又起。

这就和说话艺人招徕下一回有更多听众一样,紧紧地吸引读者急于去阅读下一回文字。

章回小说盛行于明清两代。

现代的长篇小说,也有采用“章回体”形式的。